美是生命與生俱來的本能!

東方可以追溯到商代的甲骨文,在西方還引發了特洛伊戰爭;

在歐洲漫漫的文明長河裡,美的身影甚至自由地穿梭在宗教、藝術、哲學…中,是教堂花窗玻璃透進來的那一道光、是畫家情感透過畫筆展現的自由奔放、更是一種形式上的愉快。

後來,美,成為一種態度,一種講究,一點一滴凝結成信仰,這樣的信仰再被人們用各式具象的型態展現出來,例如舞蹈、例如建築…

不只是守護美,還要打造美

佐登妮絲,是為了美而生的企業,他是台灣最大的保養品公司,負責守護大家的美。

當宇揚設計得知業主對這座場域的殷切期盼時,「古典建築」四個字便油然浮現。

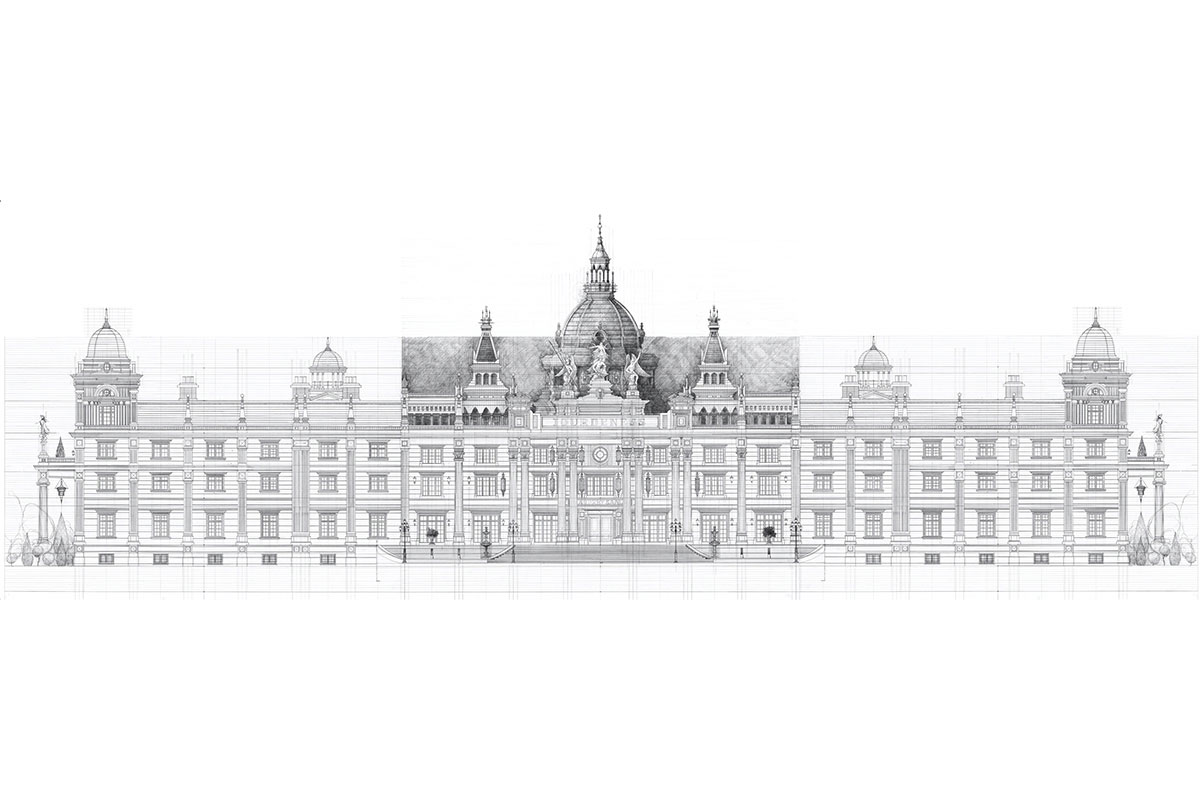

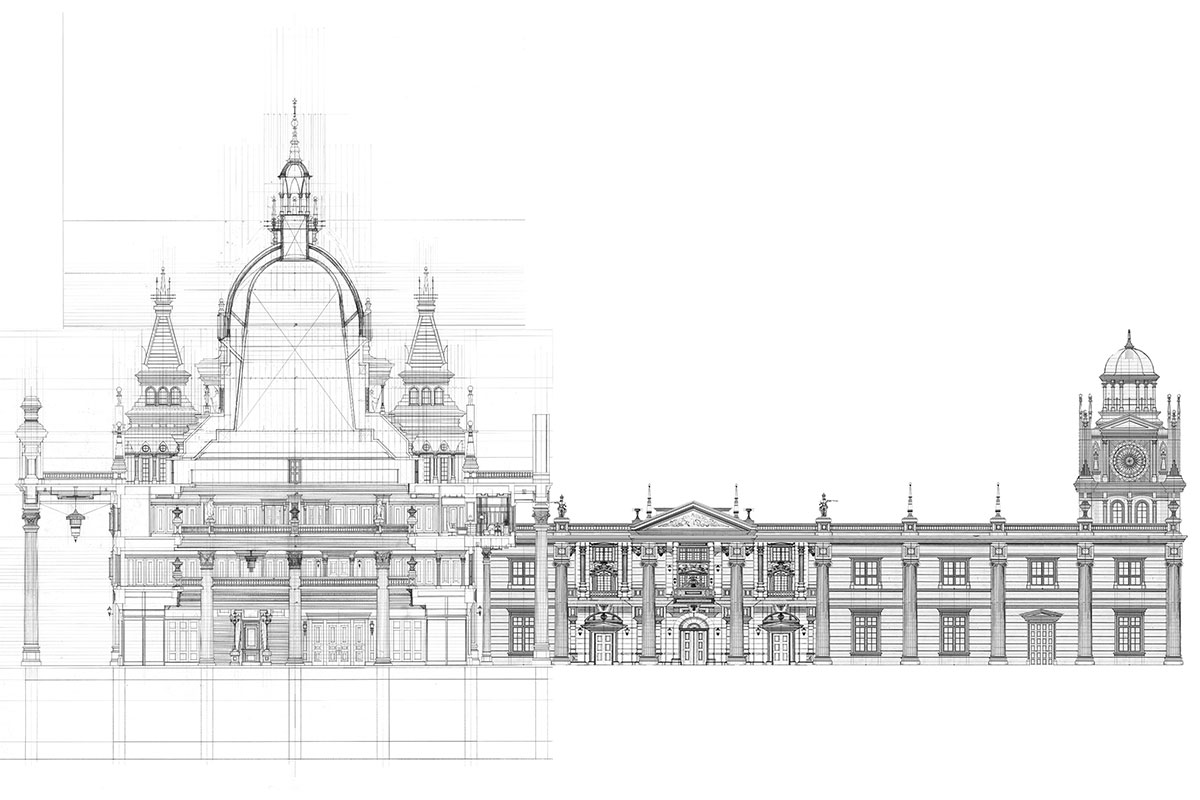

西洋古典建築是美的代表之一,也是人類至今仍不斷追求的。它不屬於任何單一的古典建築形式,而是融合了歌德、巴洛克、文藝復興等元素,再轉換成現代一點的語彙,進而形成新古典主義建築,如穹頂、塔樓、花窗、鐘樓都可以在這個場域中呈現。

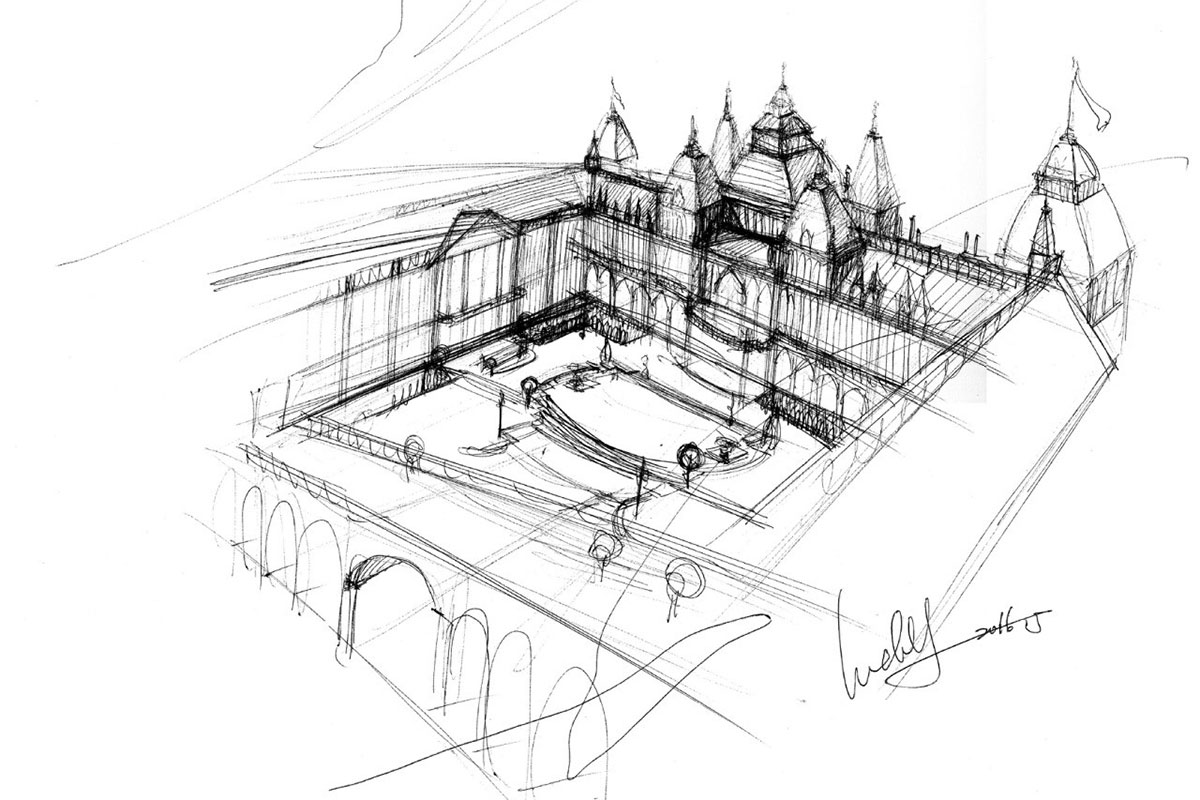

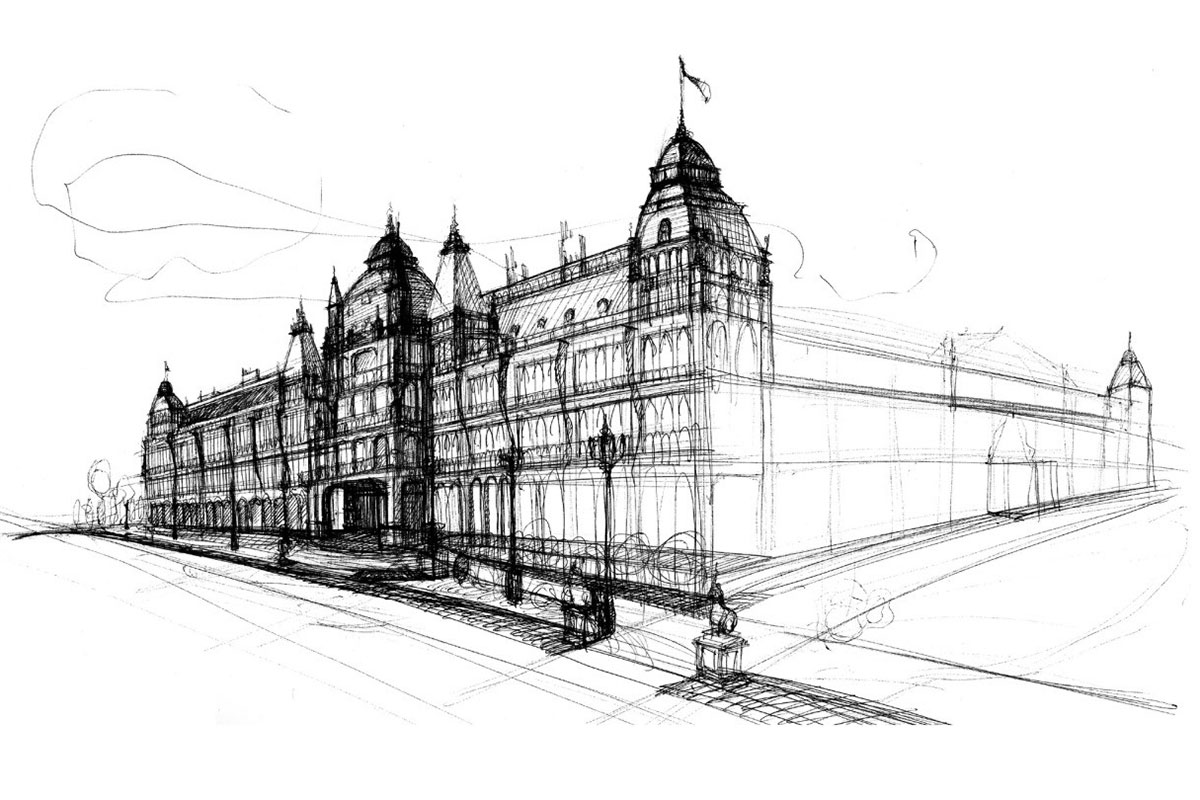

任何一個設計案,都是由草圖開始的。

生技園區最早的兩張草圖,是在有了基礎平面配置後,第一層次的概念發展。

在繪製草圖時,設計團隊儘可能「情境化」,賦予草圖一定的思考,它不只是造型的呈現,更是建築結構意識的展現,具有極高的發展意義,是宇揚設計在設計上的重要操作。

從一個概念出發,以簡單的代針筆、畫紙,由兩個透視角構成,是最早的雛型構想,也象徵著品牌想要追求的形式風格,此場域以「永恆的魅力」命名。

美是一種講究

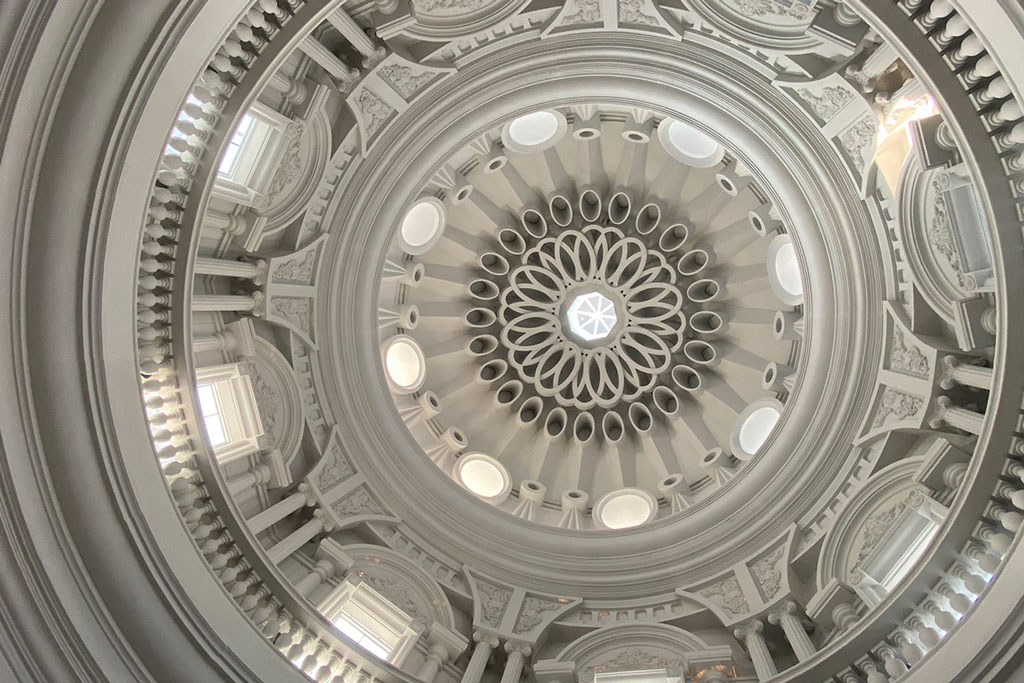

這裡,有穹頂

穹頂在史前時代便已出現,在文藝復興時期的聖彼得大教堂,奠定了建築的特色,被認為是最完美的建築型式。而穹頂最鮮明的特徵是偌大的圓,圓形的完全對稱讓她成為最完美的形狀,被認為是神聖的印記,也成為佐登妮絲這個屬於美麗的殿堂的最高象徵。

這裡,有柱列

文藝復興的建築師們將柱式命為「Order(秩序)」,這也反映出建築師對柱列所賦予的精神意涵。

柱列的大量使用是文藝復興時期建築的一大特徵。柱列包括圓柱以及壁柱,亦即半平坦鑲嵌在牆壁上的柱子。

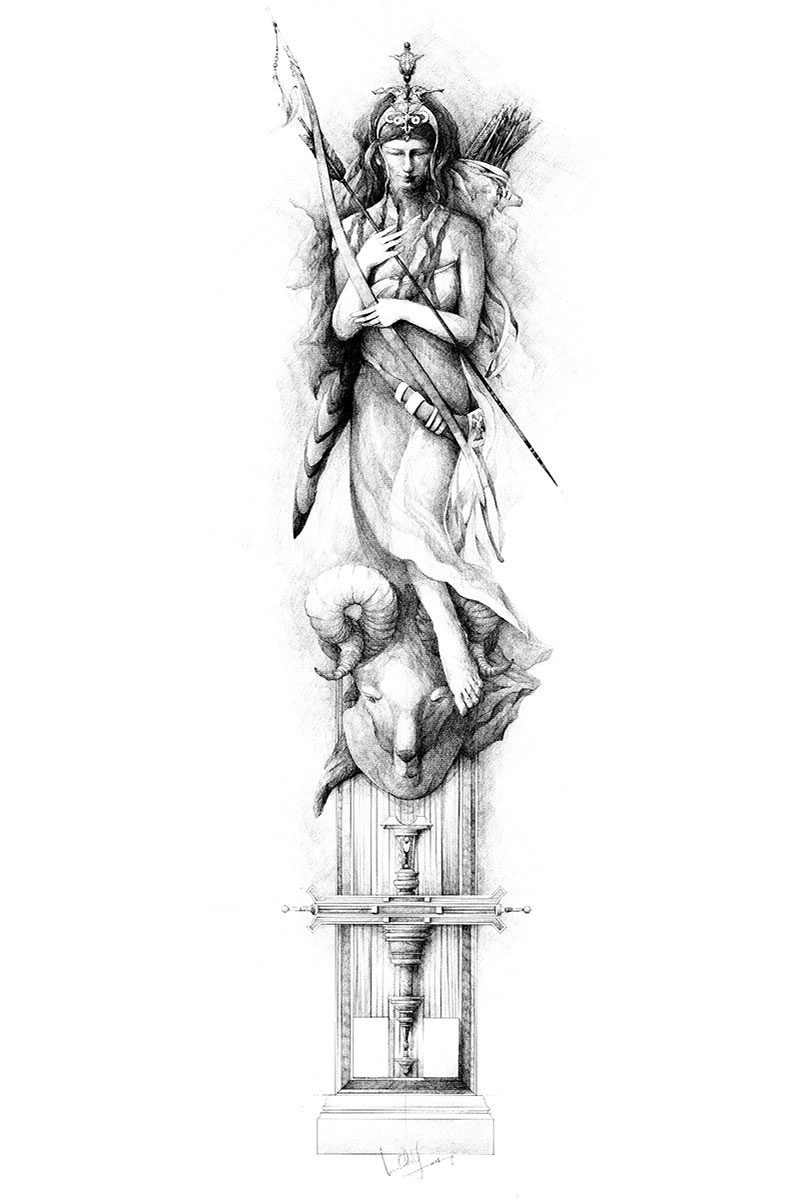

這裡,有雕像

米開朗基羅認為,雕像「不只是美麗的人像」,更要表達觀念並引起感動,他認為,雕像,就是將人的靈魂,從石頭這物質牢獄中解放出來,這反映了新柏拉圖主義思想,因此他的作品總是氣勢雄壯宏偉,充滿生命力。

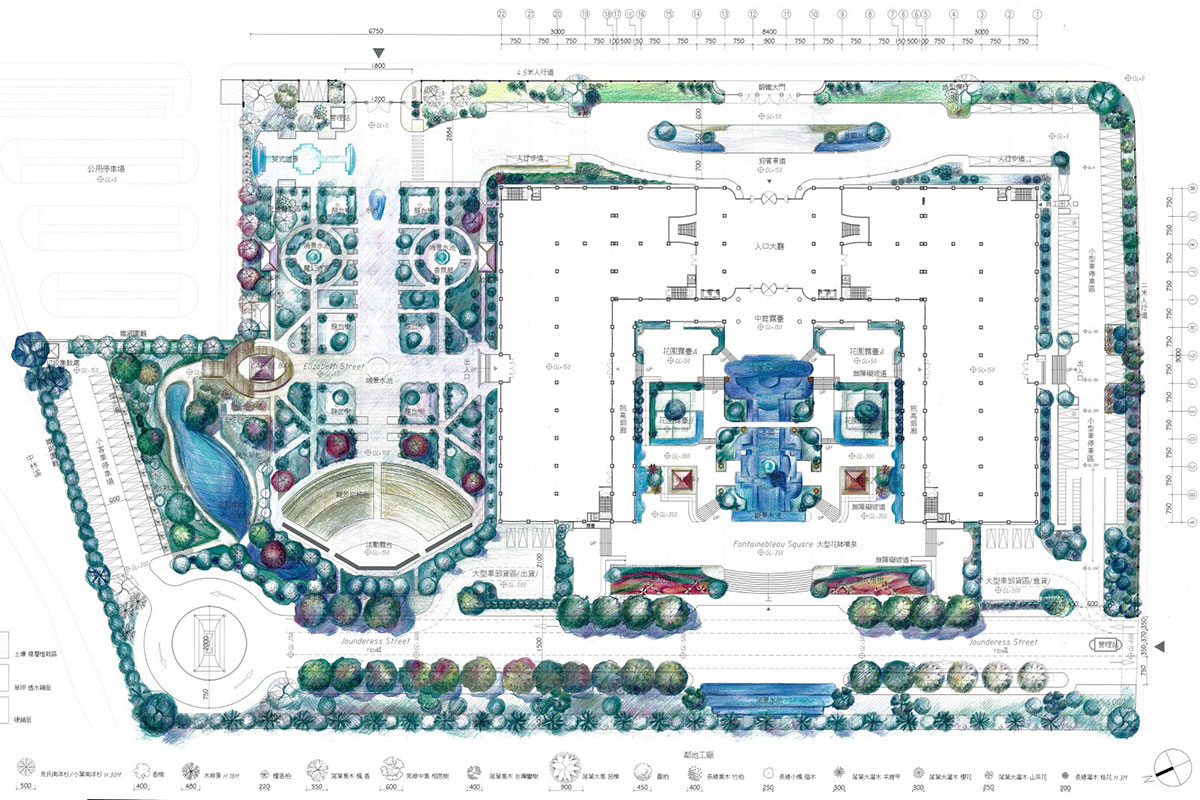

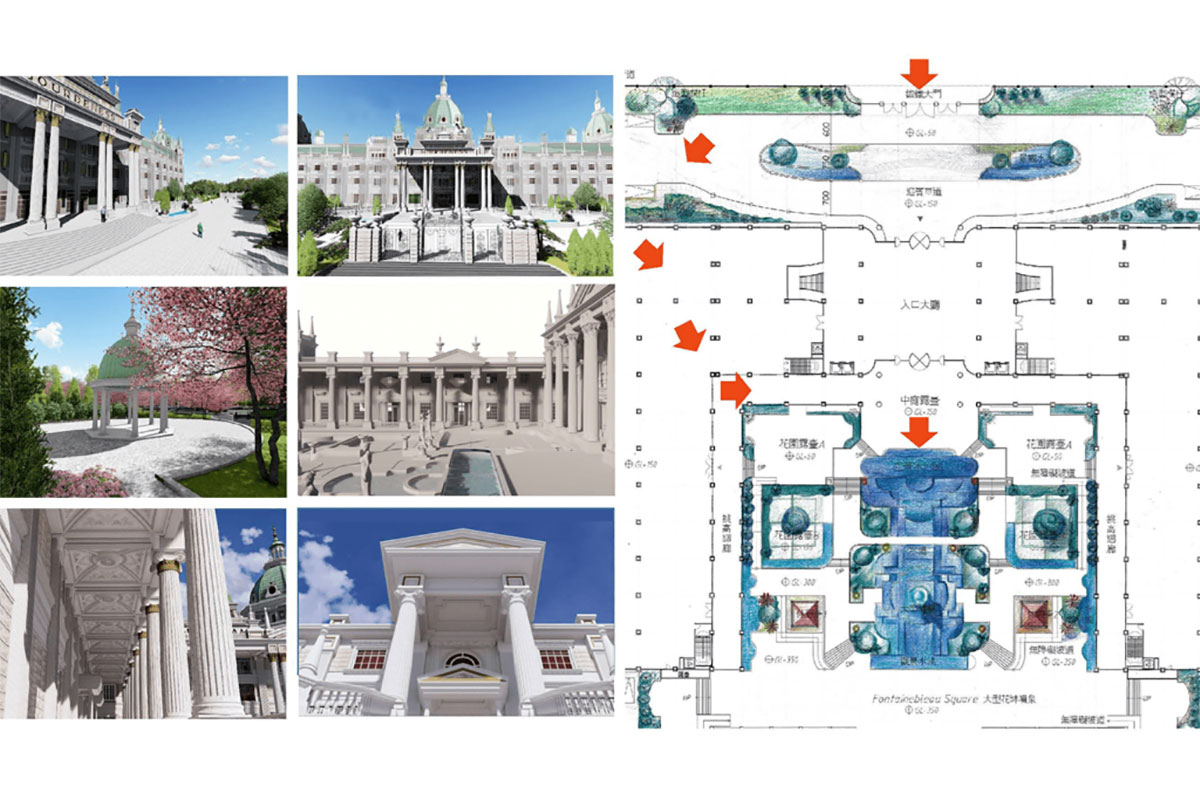

這裡,有串連視景Serial Vision

串連視景是歐洲中世紀城市設計的方式,也是最經典的公共藝術形式。

透過情感-「人的行走路徑、視點、感受」為基礎,營造建築環境中的元素,創造人們眼前的視覺觀感,並對下一個視覺觀感抱以無限期待。

「串連視景」的概念,與東方園林造景的「一步一景」有異曲同工之妙。在景與境上,有一種展開的感覺,有一種被構圖向前吸引的感覺,有一種柳暗花明又一村的層層疊疊,"動態構圖"這個字,非常精確且完整地解釋了串連視景的概念!

從序列性的迎賓入口階梯開始,當你進入花園小徑,穿越圓頂涼亭,踏入挑高2層樓的愛奧尼克柱列迴廊,境一轉,是高達3層樓的柯林斯柱迎賓大廳,最後在離地挑高40米的穹頂下,發出完美讚嘆。

在世界知名大道的底端都有個象徵物件,就像巴黎香榭麗舍大道底端佇立的凱旋門。

位在生技園區主入口,佐登妮絲大道的最底端,有一座紀念碑,是品牌核心價值的完整體現,也是此次設計的最後物件。

紀念碑是高約20米的鐘樓雕塑建築,基底造型以四方為基礎,有品牌放諸海外,看向四方的意思,向上不斷延伸成三角錐結構,象徵品牌蒸蒸日上,越往高處越加卓越,最終在鐘樓敲響鳴放幸福的至高理念。

讓「追求美」變成一件簡單的事!

偌大的穹頂、穩固的柱墩、與柱墩相連的大拱圈、等距的柱列、洋溢生命力的雕像、擁有無限律動感的串連視景、象徵至高理念的紀念碑,這一切皆來自和諧比例原則,也決定了建築規模的尺度,造就氣勢非凡的佐登妮絲!

在這裡,我們替環境創造了美,佐登妮絲則替我們守護住美,讓追求美變成一件簡單的事!

作品資訊

品牌:JOURDENESS 佐登妮絲 / 台灣最大化妝品公司

作品名稱:佐登妮絲 大埔美生技園區。佐美館 點我看更多

作品類型:企業總部、園區規劃、跨領域設計整合(品牌形象、建築空間)、商業空間

建築暨空間設計:宇揚設計 TON HORIZON Design Team

作品位置:嘉義縣大林鎮大埔美園區三路11號

竣工:2022年

園區面積(景觀+建築) :4.64公頃

關於「THD 宇揚設計」

位於霧峰,是一個擅長跨領域設計整合的團隊,事業體包含陳敬雯建築師事務所、宇際室內裝修工程公司、藝文平台KELLER STUDIO。

我們擁有來自多元背景的夥伴,建築、空間、品牌、視傳,這讓團隊能在協同工作中跨維度思考,透過共同合作專案與跨部門討論鎖定焦點,將設計概念從品牌定位落實至行銷、視覺傳達與空間設計,並期許透過設計整合,能清晰傳遞每一個設計細節代表的意義,讓使用者感受完整並統一的設計語言。

我們在意,每件事物的本質,每個舉動對現在來還有未來的影響。

因為設計不僅是解決問題,也需要不斷地在各個階段思考「如何創造出更好、更美、更友善的事物?」。

我們期待,透過"一致的設計語彙"好好傳達身處設計之中每個人的嚮往。

因此設計從來都不該被分類,而是夥伴們運用各自的擅長,一起勾勒想像並得以實踐。