作者:成麗 顧煌傑

摘要

閩南沿海地區傳統民居的合院式佈局受當地自然和人文環境的影響,形成了鮮明的地方風格,同時作為該地區常用的一種居住模式,也蘊涵著豐富的哲匠智慧。文章以實地測量、匠師訪談、數據分析等手段,對福建省級文物保護單位——泉港區後龍鎮土坑村古建築群中合院式民居的尺度規律展開初步研究,探討其營建規律與佈局方式的合理性,以期為今後的建築設計、遺產保護和修繕工作提供參考。

1 引言

閩南沿海地區現存的大量合院式古厝(俗稱“大厝”),充分展現了閩南傳統建築文化的特點和多樣性。20世紀50年代,劉敦楨所著《中國住宅概說》對各地民居建築進行了初步的分類和研究,奠定了中國民居研究的基礎。此後,關於民居的研究成果日漸豐碩。對於本文所關注的閩南地區,陸元鼎、王其鈞、李乾朗、戴志堅、曹春平等學者都曾有所研究,內容涉及民居的歷史文化、地域劃分、源流、類型、形制、群體組合、空間形態、佈局方式、交通流線、營造工藝、術語,以及閩台關聯等多個方面,但其中關於民居營建平面尺度的量化研究較少。張傑近年發表的《閩南古厝民居二維平面量化實驗與美學解讀》等文,對閩南地區部分傳統村落中的三間張和五間張兩落大厝的平面尺度展開分析,並以頂落關系為主,得出相應的量化模型,對後續相關研究具有推動意義。

通過梳理閩南民居的研究歷程,筆者發現,此領域如下幾個方面仍存在缺憾:

首先,主要關注點在聚落形成、文化特徵以及空間形態等方面,這對把握民居的整體形態和構成有很大的意義。但是對於傳統民居的內在特徵,缺乏立足於數據分析層面的定量研究。

其次,傳統民居的建造大多依賴於匠師的經驗和業主的需求,同時結合因地、因材制宜等理念,在建造過程中存在一定的創造性和多樣性。但是目前仍少有結合匠師經驗對傳統建築平面格局的研究,因此難以切入傳統民居建築的核心內涵。

本文在前輩學者的研究基礎上,以福建省級文物保護單位——泉州市泉港區後龍鎮土坑村古建築群的合院式古厝為案例,借助儀器測量,並結合匠師經驗,以定量研究的方法,對民居建築的整體關系、平面尺度規律及設計營造尺展開分析,探尋其中蘊含的規律和營造智慧,以期為相關文物建築的修繕提供基礎素材,並為與之有關的建築設計提供參考和借鑑。

2 案例及數據選取原則

2.1 案例選取原則

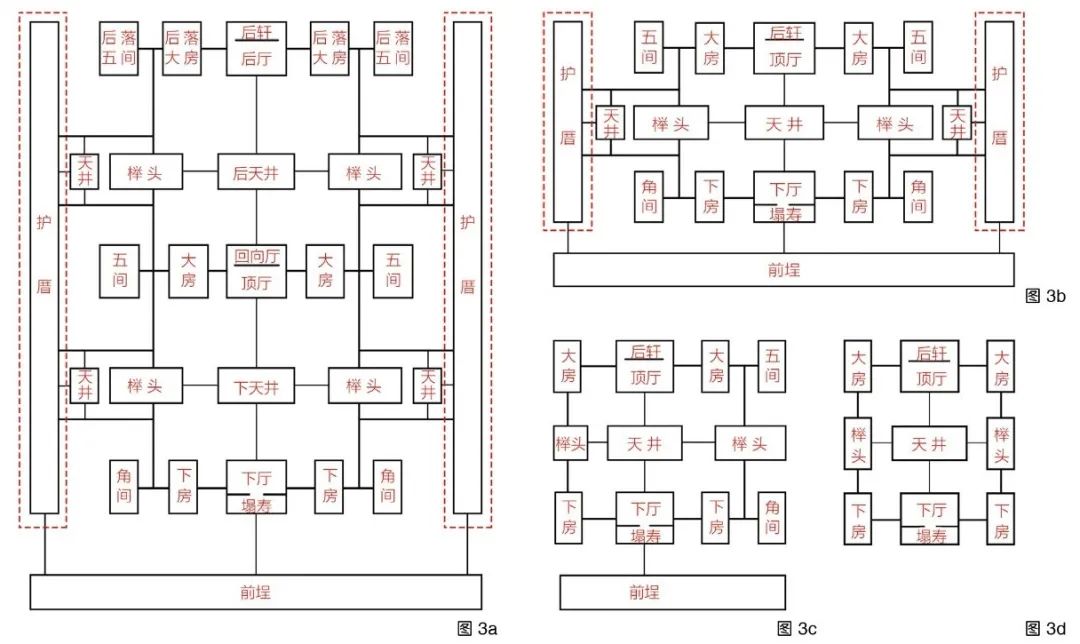

土坑村古建築群是目前保存較為完整的家族聚落之一,整體佈局井然有序,內部形成施布口街坊、祠堂口街坊、來鋪街坊等多條宅間街坊,村落空間格局頗具特色(圖1)。本文篩選其中16棟始建於清中期且格局保存較完整的傳統民居作為研究案例。從平面格局來看,主要包括三間張兩落、單落歸兩落、五間張兩落和五間張三落四種類型,涵蓋了大部分閩南古厝的基本佈局形式(圖2,圖3)。

圖1 本文所選案例分佈與街巷空間示意圖(圖片來源:顧煌傑根據谷歌地圖改繪)

圖2 民居建築分類圖(建築編號參見圖1,圖片來源:顧煌傑繪制)

圖3 各種規模民居建築佈局示意圖(圖片來源:同圖2)3a. 五間張三落大厝3b. 五間張兩落大厝3c. 單落歸兩落大厝3d. 三間張兩落大厝

2.2 實測原則和數據分析方法

實測原則參照閩南傳統匠師習慣做法,闊丁、深丁尺寸取兩中丁(即中軸線)的水平距離,但靠外牆一側以入內牆面1吋為中丁位置(圖4);高度取室內地坪至脊圓下皮的垂直距離。

數據分析方法主要運用數值范圍、均值、眾數以及比例關系等統計學方法,從多個角度分析平面尺度規律。本文因篇幅所限,未將所有實測數據一一列出,僅給出區間值和分析結果。

圖4 外牆面中丁位置(圖片來源:顧煌傑繪制)

3 總體用地尺度規律

3.1 前埕

“埕”是閩南古厝前的空地,通常作為祭祀、交流、晾曬農作物之用。是否營建前埕以及前埕的尺度,取決於地形、地盤和建築規模等因素。土坑村三落大厝都建造了一定規模的前埕,兩落大厝則根據情況或有或無。

閩南地區的大厝前埕多為橫長型,長度等於大厝總闊丁。前埕進深方向以“步”為計量單位,從主體建築的正面外牆外皮算起,有至埕圍外皮和內皮兩種算法,具體視所合步數情況而定。土坑村大厝前埕進深方向均為整數步或整數加小步,與傳統規則相吻合(表1)。

表1 土坑村大厝前埕進深數據表

3.2 總闊丁、總深丁

土坑民居建築整體尺寸除了受到所在地盤的制約,其自身也存在一定的數理比例關系,即總闊丁、總深丁與建築規模成正比(圖5)。如三間張兩落大厝的總闊丁在 8460mm—10590mm之間,單落歸為13440mm—13940mm,五間張為14800mm —19140mm;兩落大厝的總深丁在16650mm—20750mm之間,三落大厝為32100mm—32790mm。三間張兩落大厝總深丁和總闊丁的比值在1.78—1.97 之間,五間張兩落為1.05—1.30,五間張三落為1.74—1.94。其中,三間張兩落和五間張三落的總深丁與總闊丁比值相近。

圖5 總闊丁、總深丁數據分析圖(圖片來源:同圖4)

4 建築主體尺度規律

4.1 闊丁

閩南合院式古厝是典型的“一明二暗”佈局形式,頂落作為建築的核心空間,在營建過程中處於主導地位。一般而言,東側房間闊丁略大,但東、西兩側房間闊丁差值均在160mm以內,可忽略不計,所以本文以東側房間闊丁為例展開分析。

頂廳(也稱“中廳”)與東側房間總闊丁的比值會因建築規模的不同而有所不同,但規模相同的建築兩者比值在一定范圍內,如:三間張與單落歸大厝在0.50—0.67之間,以0.62—0.64居多;五間張在1.14—1.50之間,以1.19—1.23居多。

4.2 深丁

頂落深丁與其餘各落深丁及櫸頭闊丁存在數理關系,如頂落深丁在7630mm—9930 mm間;下落與頂落深丁的比值為0.39—0.57,以0.48—0.52為多。三落大厝的後落與頂落深丁比值在0.85—0.89間;櫸頭闊丁與頂落深丁比值均在0.28—0.38間。

櫸頭由櫸頭間和櫸頭口組成,一般東側櫸頭作廚房,西側為居住。閩南地區有避免“櫸頭蓋丁”的禁忌,即櫸頭的步柱中丁應比大廳步柱中丁後退8吋以上,櫸頭出簷內縮2—3吋以上。除長春堂藥鋪外,土坑村其他傳統民居櫸頭簷柱後退皆大於8吋,以肇元進士第後退值最大,合4.3尺。

4.3 高度

閩南傳統民居的各落高度由對應的深丁尺寸決定。土坑村傳統民居下廳高度與下落深丁的比值在0.76—1.06之間,且多集中在0.83—0.92;頂廳高度與頂落深丁的比值在0.53—0.62間。

5 各功能空間尺度規律

5.1 廳

閩南古厝講究“天父壓地母”,即頂廳的高度數值要大於其闊丁和深丁。按前面所述高度測量的原則,再加上脊圓直徑(≥220mm)後,土坑村民居的頂廳高度均大於闊丁和深丁,而下廳高度則並不遵循此原則。一般而言,大厝的頂廳高度最高,後廳次之,下廳最低。

土坑村頂廳闊丁、深丁與高度數值均居建築主體之首。頂廳闊丁比下廳寬40mm—410mm 不等。三落大厝頂廳比後廳寬 60mm—330mm,但後廳闊丁不一定大於下廳。

頂廳闊丁與深丁比值均在0.90—1.11之間,多集中在0.94—0.98,但下廳和後廳闊丁與深丁比值無明顯規律。結合閩南其他地方案例,可知下廳和後廳闊丁與深丁比值並無一定之規。因此,下落、後落對於閩南傳統民居來說,其尺度常因地形、地盤大小或使用者需求的不同而變化。

各落廳深丁與各落總深丁的比值存在一定規律,頂落在0.52—0.60間,且集中在 0.52—0.55。下落若下廳進深四架圓、塌壽進深三架圓或下廳進深三架圓、塌壽進深兩架圓時,在0.59—0.67間;若下廳進深五架圓、塌壽進深兩架圓,在0.78—0.81間。三落大厝中的百萬大厝和提督府的後落(有步口)相應數值在0.56—0.57 之間;而傳盛居因未設置步口,後廳進深較大,相應的比值為0.71。

5.2 房

土坑傳統民居建築的下房闊丁一般在2770mm—3460mm之間,滿足居住的基本尺度。下房闊丁一般小於或等於角間,二者比值在0.88—1.00之間。其中,普通開間與大開間的下房闊丁小於角間,而小開間的下房與角間闊丁尺寸趨同。五間張的大房闊丁小於五間,二者比值在0.91—0.96間。除家駒糧鋪西大房外,其餘大房闊丁均在2680mm以上。

此外,閩南傳統民居有櫸頭脊柱中丁與五間、角間青柱中丁在同一軸線上的講究。土坑村五間張角間與五間闊丁差值在20mm以內。考慮到傳統木質曲尺的使用、施工及測量誤差等因素的影響,這些差值均在允許誤差范圍內,可忽略不計。

櫸頭的空間使用視具體情況而定,如百萬大厝和傳盛居下落與頂落間的櫸頭公共性較強,故深丁等於五間闊丁,留出了較大的櫸頭口;而頂落與後落間的櫸頭是主要的生活區,故深丁較大,櫸頭口較小。

5.3 其他

(1)天井有利於組織大厝內部採光和通風,土坑村民居天井寬度與頂廳闊丁比值無明顯關聯,而深度與櫸頭闊丁的差值在255mm—630mm左右, 以400mm—500 mm居多,存在一定的聯系。

(2)塌壽作為大厝身主入口,以內凹的形式凸顯其重要性,同時提供了一定的簷下灰空間。塌壽的闊丁與下廳相同,且二者的深丁存在比例關系。如下落進深為七架圓時,塌壽進深兩架圓,比值在0.18—0.21間,塌壽進深三架圓,在0.33—0.40間;若下落進深為五架圓,塌壽兩架圓(僅劉氏民居一例),比值為 0.41。根據下落總深丁與架數確定塌壽深丁,符合閩南地區“大門不打中”的地方禁忌(圖6)。

圖6“大門不打中”剖面示意圖(圖片來源:顧煌傑繪制)6a. 長春堂藥鋪6b. 博鶴府第

(3)步口是進入頂廳的過渡空間,其深丁在810mm—1220mm之間,多集中在1 120mm—1220mm。步口與頂廳深丁的比值在0.21—0.25之間。後軒(或回向廳)數值在2200mm—3500mm之間,與頂廳的比值在0.41—0.70之間,以0.59—0.70為多。

(4)子孫巷是指頂廳或後廳外寮大石砛外沿至櫸頭步柱的距離,寬度一般為3吋—5 寸。土坑村傳統民居子孫巷寬度在75mm—300mm(即2.5吋—1尺左右),大部分符合3吋—5吋的要求(圖7)。

圖7 頂落子孫巷及其位置示意圖7a. 頂落子孫巷(圖片來源:顧煌傑攝影)7b. 頂落子孫巷在大厝中的位置示意圖(圖片來源:同圖6)

6 土坑村傳統民居的平面尺度規律、營造思想、營造尺運用和營建步驟研究

6.1 平面尺度規律

通過上述研究,可將土坑村傳統民居的平面尺度規律總結如下(圖8):

圖8 土坑村傳統民居尺度比例關系示意圖(圖片來源:顧煌傑繪制)圖中A代表頂廳闊丁尺寸

(1)地盤:處理地盤時,需把握大厝身與前埕的主次關系。前埕進深方向按“步”計算,三間張至少3步,五間張至少5步。大厝身總深丁與總闊丁存在一定的比例關系。若地盤有限,可適當減小前埕進深,以確保大厝身尺度。

(2)廳、房闊丁:三間張與單落歸頂落大房闊丁大致為其頂廳的3/5;五間張頂落大房加五間闊丁總和約為頂廳的1.28倍。

(3)各落深丁:頂落深丁一般是下落的兩倍。三落大厝的後落與頂落深丁相當,比值在0.85—0.89間。

(4)各落高度與深丁:下廳高度約為下落深丁的0.88倍;頂廳高度相當於頂落深丁的3/5(0.56倍)。

(5)各廳尺度:頂廳闊丁和高度均大於後廳和下廳;後廳與下廳闊丁無直接關聯,頂廳、後廳、下廳的高度逐次降低。頂廳高度均大於其闊丁與深丁。頂廳闊丁與深丁數值趨同,後廳和下廳無明顯規律。頂落深丁大致為頂廳深丁的兩倍;下廳深丁與下落深丁的關系會因進深架數的不同而變化;後廳與後落總深丁的比值會因是否設置步口空間而不同,步口深丁大致為頂廳的1/4到1/5;土坑村的後軒(回向廳)深丁較大,相當於頂廳的3/5。

(6)各房尺度:下房闊丁一般等於或略小於角間;大房闊丁略小於五間。

(7)其他:天井深度大出櫸頭闊丁半米左右,寬度與頂廳闊丁關系不明顯。櫸頭步柱中丁後退頂廳步柱至少8吋;子孫巷寬度大多在3—5吋。

6.2 營造思想

土坑村傳統民居的營造體現了古人因地制宜、靈活與合理地利用地盤的原則。傳統民居在對地盤的把控和各功能空間的佈局上,凸顯了地方居住建築的多樣性。古代匠師對民居的佈局設計較為靈活,不僅便於調整大厝身總闊丁與總深丁以及各落進深的比例關系,還為遵循壓寸白的尺寸微調留有餘地,在施工上也有一定的容錯率。

土坑村傳統民居建築空間對木構類型及構件差異具有較高的容納度,如5架與7架的下落深丁數值可能相等,也可能不同。同時,不同功能空間的比例尺度關系存在差異,同一功能空間的比例和數值亦在一定范圍內,而非一成不變。

另外,家具的尺度和佈置以及人體尺度要求也是房間面闊、進深尺寸的重要影響因素。對於頂廳而言,常規狀態為壽屏正中佈置案桌、八仙桌,兩側對稱佈置太師椅(圖9)。宴客狀態可佈置四張八仙桌,兩列八仙桌長凳間的距離L<900mm且≥150mm時,為“小間張”;當900mm≤L≤1200mm,為“普通間張”;L> 1200mm 為“大間張”(圖10,圖11)。而對於大房,床榻尺寸一般為6.8尺,皆沿開間方向擺放,可控制大房最小開間在7尺左右。床榻與內牆的距離d≥2尺時,可放置馬桶(圖9,圖10);當d<2尺時,大房開間在6.8—8.8尺為小間張;當2尺≤d≤2.7尺時,開間在8.8—9.5尺為普通間張;當d>2.7尺為大間張。此外,大房一般會設置夾層,夾層檁條下皮要高於床榻,且不低於8尺(圖12)。

圖9 常規狀態下的家具佈置平面示意圖(圖片來源:顧煌傑繪制)

圖10 宴客狀態下的家具佈置平面示意圖(圖片來源:同圖9)L 為兩列八仙桌長凳間的距離

圖11 頂廳家具佈置剖面示意圖(圖片來源:同圖9)

圖12 大房家具佈置剖面示意圖(圖片來源:同圖9)

6.3 設計營造尺研究

營造尺,又稱“木工尺”或“曲尺”,是匠師常用的工具,滲透到建築營造的各個方面。營造尺的尺制、尺長及尺法等存在地域和年代的差異。對此,程建軍、肖旻等學者已對各地木工尺進行整理,涉及福建省的福州、莆田、泉州和廈門地區。其中,福州和泉州為300.0mm,廈門和莆田為294.0mm。據筆者訪談大木匠師,得知閩南地區稱傳統的營造尺為“魯班尺”,又叫“文燦尺”、“曲尺”,十寸為一尺,合297.8mm ,以竹木材料製作,短邊單面附厚約2mm的象牙材質,上有刻度(圖13)。一般用在建築高度、闊丁、深丁及構件的度量上,以壓白為吉。

圖13 閩南地區常用營造尺(圖片來源:同圖 9)

結合目前所知閩南地區存在297.8mm、294.0mm和300.0mm三種營造尺長,筆者將土坑村傳統民居相關數據進行換算,以傳統壓白法核對,所得三把營造尺各自能合寸白的尺寸總量相差不多(有些尺寸同時合兩種營造尺),因此暫時難以判斷土坑村各傳統民居所用營造尺長度。當然,營建過程產生的誤差、歷史上的沉降變形或修繕導致的偏差,以及實地測量的誤差,都可能成為數據核算的干擾因素,有待進一步研究。

6.4 閩南傳統建築平面營建步驟

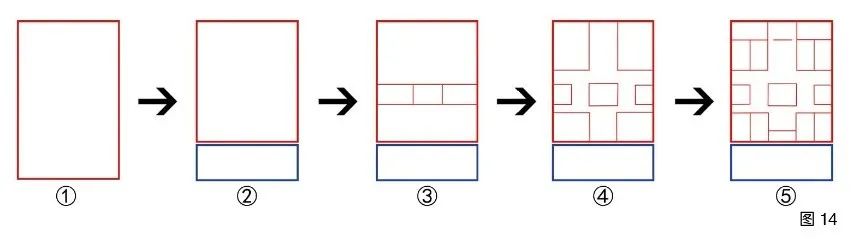

通過上述以泉港土坑村為例,對閩南合院式古厝的平面尺度規律研究,可以初步還原其平面營建步驟如下(圖14):

(1)擇基,即相地,選擇地盤,確定總用地面積。

(2)確定建築規模,大致劃分主體建築與前埕。

(3)按比例關系確定主體建築中各落、櫸頭與天井的大致范圍。

(4)通過廳、房的數值與比例關系,初步劃分各落的廳、房空間范圍。

(5)進一步劃分各房間、後軒、巷路等更為具體的功能空間。

7 結語

閩南沿海地區的傳統合院式民居在長期的發展過程中,綜合氣候特徵、居住需求、生產勞作、倫理秩序等因素,形成了較為穩定且宜居的平面佈局和空間尺度,可以有效的解決自然通風、隔熱降溫等問題,具有很強的氣候適應性和很高的居住舒適度,是古人經驗與智慧的集中體現,對現代建築設計也有一定的借鑑意義。本文以泉州土坑村傳統民居為例,結合匠師經驗和實測數據,對平面營造尺度做出了初步的討論,意在拋磚引玉,以小觀大,體現閩南傳統合院式民居平面佈局的獨特性、多樣性與嚴謹性。今後還需對民居建築尺度與環境的關系、與人的行為心理等方面的關系展開深入探討,充分挖掘傳統建築的營造智慧,為今後的文物保護修繕和當代的新建築創作提供參考。

附錄

(筆者在調研和寫作過程中得到了惠安崇武王世猛、劉其志、張清山及泉港陳永輝、蕭榮宗等匠師的悉心指導和幫助,謹此表示誠摯的謝意!)

本文完整閱讀見《建築遺產》2019年第1期 (總第13期)

作者簡介:

成麗,華僑大學建築學院(廈門 361021)副教授

顧煌傑,華僑大學建築學院(廈門 361021)碩士研究生