國立台灣博物館、財團法人台灣博物館文教基金會、國立成功大學共同主辦,並與國內多所檔案典藏、中央研究單位、博物館及大學建築系合作策劃「誰是建築師?二戰後台灣現代建築師制度的演變」特展,2022年7月5日舉辦展覽開幕式,自即日起至2022年9月4日於台博館展出。

以文物、模型、圖說回顧二戰後台灣建築師專業形成與變遷

此展回顧二戰後台灣「建築師」專業的形成與變遷,展出前輩建築師的文物、現代建築模型、珍貴建築圖說等,期望讓社會大眾對「建築師」這個專業有更全面的認識。

文化部政務次長蕭宗煌、立法委員吳思瑤、國立台灣博物館館長洪世佑、策展人吳光庭;建築界先進李祖原、費宗澄、林洲民、許宗熙、陳柏森等知名建築師;台灣建築學會理事長曾光宗、台灣現代建築學會理事徐昌志、實踐大學建築設計系主任王俊雄等建築相關學者專家;以及天主教白冷外方傳教會修士歐思定等出席開幕式。

文化部政務次長蕭宗煌特別代表部長李永得向台灣所有建築師及建築職人表達誠摯的敬意。蕭次長表示,台博館自2006年起,在建築界的協助下,推動二次戰後台灣經典建築圖說的徵集、保存及數位化工作,並依據圖說徵集成果,進行一系列的深入研究。期盼未來在建築界的持續支持下,台博館能繼續完整保存台灣珍貴建築書圖及史料工作,相信這些豐碩的研究成果,「都將成為建構台灣建築史的根基,並作為未來建築文化中心的基礎」。

立法委員吳思瑤長期關注建築文化領域,吳委員致詞時表示,文化部近年政策重視建築文化的傳承,期望未來能累積更多建築相關研究、資料,並參考國際案例,持續朝打造台灣建築文化中心或設置建築博物館的方向前進。

1971年12月27日《建築師法》施行,標識建築師專業身分

1971年12月27日《建築師法》在台灣公布施行,建築師獨立而完整的專業身分,終於得以被標識出來。在此之前,「建築師」往往被納入「技師」的範疇,與土木、營建工程相關專業者之間的界定模糊。一路走來,從「建築技師」到「建築師」的制度化過程,並非一蹴可幾,其中不僅有戰前日人「殖民現代化」成果的延續,更包含戰後國民政府沿用南京時期的制度,以及美援時期輸入的「現代」體制等多重因素影響。

吳光庭擔任策展人,深入研究二戰後台灣現代建築發展

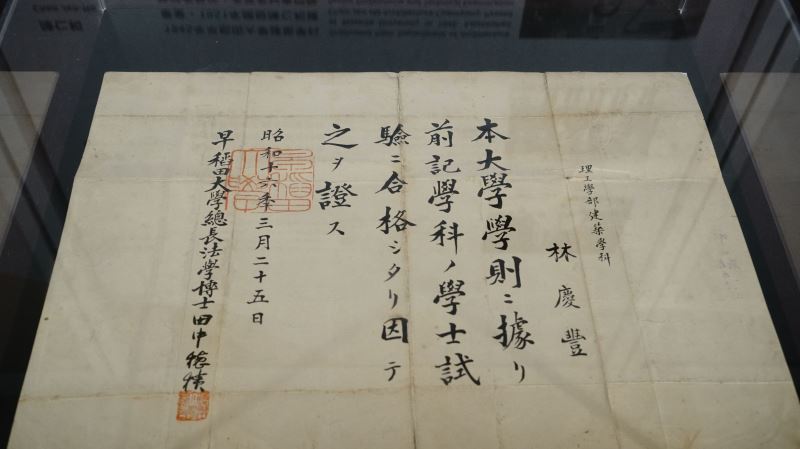

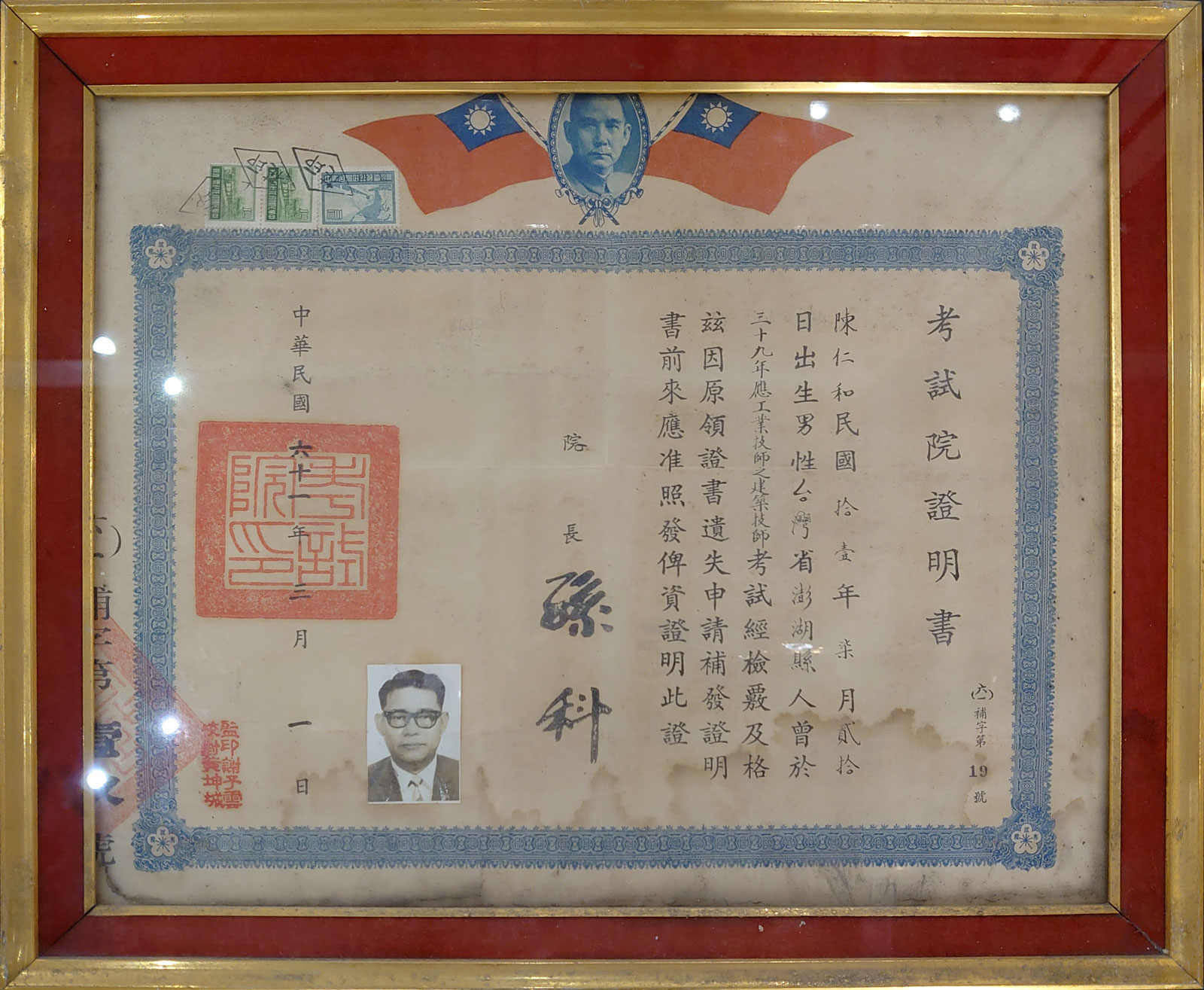

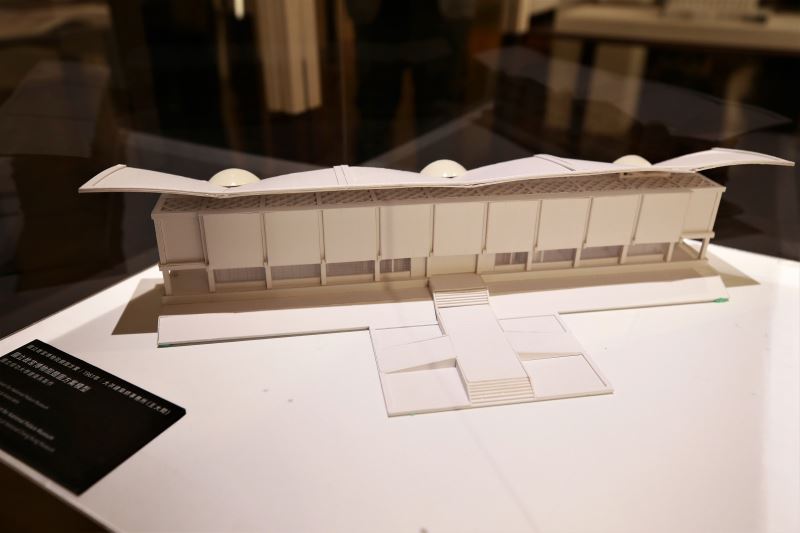

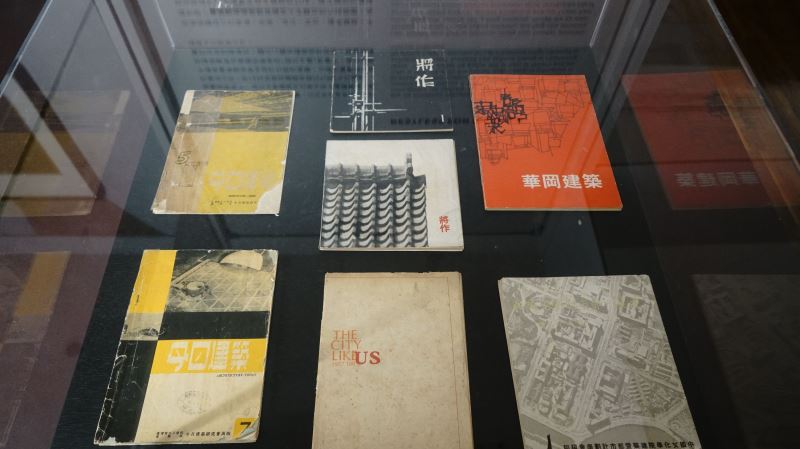

策展人吳光庭教授表示,此次展覽以2018年台博館執行「戰後台灣現代建築師譜系調查研究(1945-1971)」為基礎,透過照片、證件、文物、設計書圖、歷史年表、建築模型等200多件展品,呈現自1945年二戰後「台灣現代建築師制度」從形成到成熟的過程。同時,呈現不同世代的建築人如何在困境下,以設計改造實質環境,讓二戰後邁向現代化的台灣城市與建築風貌產生劇烈變化。

台博館館長洪世佑表示,自2006年起台博館即與建築學界合作,致力於二次戰後台灣現代建築圖說徵集、保存與數位化的工作,這12萬件建築圖說及文件,是重要的基礎資料,有助於我們回顧台灣建築發展的早期軌跡,思考台灣現代化的歷程。

其間,策展人吳光庭教授帶領國立成功大學建築系研究團隊,以圖說徵集的成果為基礎,對建築專業的各種領域、多元面向進行深入研究。此次展覽試圖將學術性的研究成果轉化為專業發展的助力,成為雙向溝通的平台,並帶動建築專業領域與社會大眾的交流。

誰是建築師?二戰後台灣現代建築師制度的演變

展覽地點:國立台灣博物館一樓西展廳

展覽地址:台北市中正區襄陽路2號(二二八和平公園內)

展期:即日起至9月4日週二到週日每日9:30-17:00

官網:國立台灣博物館

本特展回顧二戰後臺灣「建築師」專業的形成與變遷。1971年《建築師法》於臺灣公布施行,賦予建築師獨立而完整的專業身分。但在這之前,「建築師」被納入「技師」的範疇,與土木、營建等專業者之間的界定模糊。

從「建築技師」到「建築師」的制度化過程,不僅有戰前日人「殖民現代化」成果的延續,更有國民政府南京時期制度的沿用,以及美援時期「現代」體制的輸入等多重影響。

「誰是建築師?」出身、師承、技術流派迥異的建築家,不論是少數知名者或沉默的大多數,在政府主導的「建築師制度」下,一律被納入「建築師」的群像之中,憑著務實的建築技術,藉由建築設計改造實質環境,讓二戰後邁向現代化的臺灣城市與建築風貌發生了劇烈的變化。

7個主題呈現二戰後台灣現代建築師制度演變

本次特展以7個主題,透過舊時照片、證件、文物、設計書圖、歷史年表和建築模型等展示物件,呈現「臺灣現代建築師制度」從萌芽到成熟的演變、重要影響和事件及「建築專業」意志的形成。

誰是建築師

以策展宣言揭開展覽序幕,藉由1956年新聞影片,揭示「建築師制度」的建立是超越複雜師承關係及技術流派之上的關鍵,通過資格審核,才能編入名為「建築師」的群像之中。

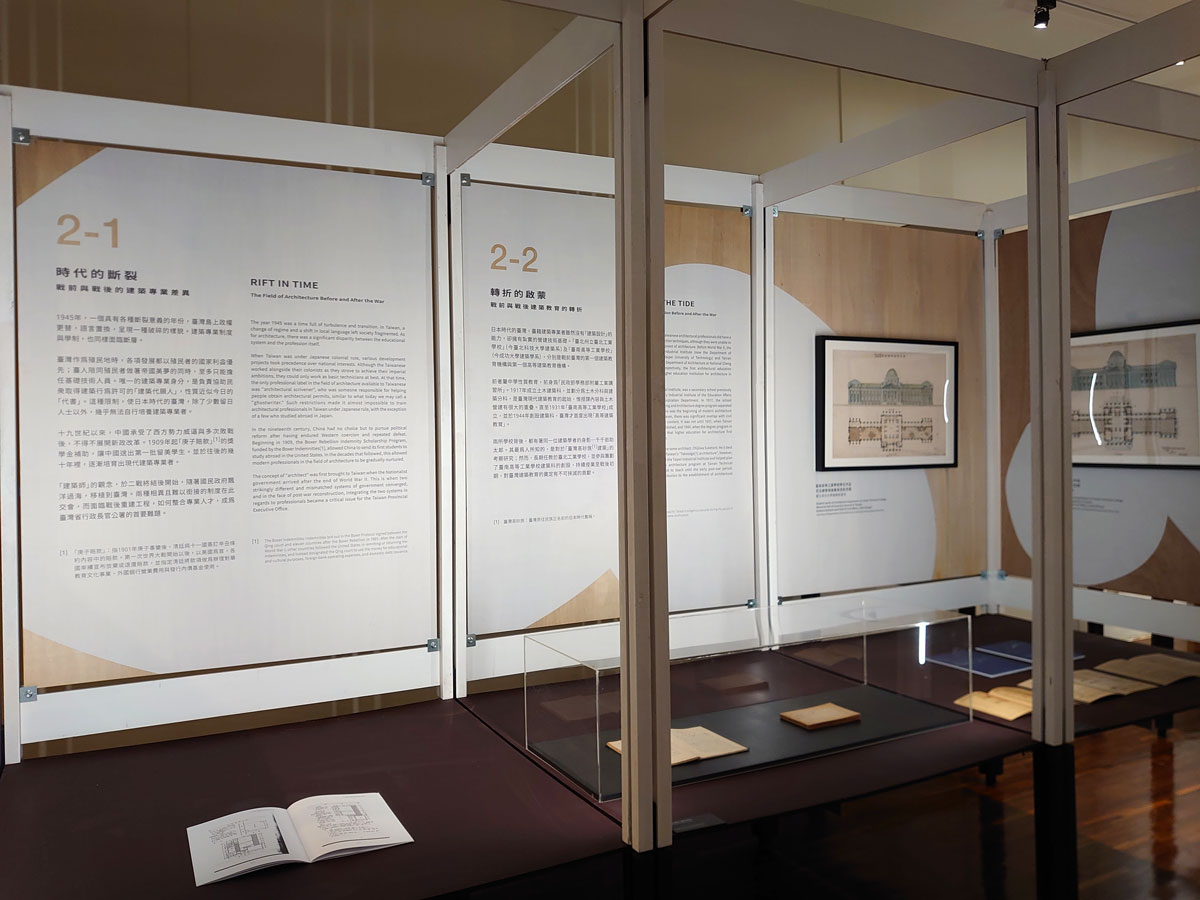

意外的現代

透過戰前與戰後的「建築專業差異」、「建築教育的轉折」及「戰後重建與建築制度的兩難」等單元,呈現不同政權對於建築專業的理解差異、臺灣建築教育的奠定基礎,以及戰後政府面臨法規與現實需求衝突下的因應作為。

制度的萌芽

戰後政府面臨制度與國家重建的兩難處境,除制定辦法授予臺籍建築專業者臨時建築師資格外,1950年恢復國家考試舉才制度,當時臺籍建築專業者,如高而潘等投入考試行列,成為戰後臺灣建設的重要建築師。教育、考試與法規三者配合,確立了戰後建築師譜系的起點,也開啟臺籍建築專業者的新身分。

微明的前景

從「建築師考試制度的成形」、「以資格為準的專業」等單元,道出戰後初期的建築師以考試取才看似單純,但卻是由不同的時空環境與法令混雜而成的狀態,而「建築專業」成為法令規定下的資格問題,其內容則處於曖昧不明的狀態。

依賴與成長

講述「美援」時期對臺灣「建築專業」的總體改變,其資金、繪圖方法、營建技術、教育體制等,改變了日本時代建立的建築管理、營建工程體系及建築教育內涵,同時帶動臺灣學生自主發行刊物,標示著建築教育從務實的技術訓練,轉向藉由建築設計改造人類實質環境為主的教學方針。另外,戰後隨著大量傳教士進入臺灣傳教,為興建教堂,引進外籍的建築專業者進行籌建工作,意外成為了臺灣戰後建築史上獨特的脈絡。

專業的成長與演繹

藉由「國際合作的濫觴」、「事務所不是唯一的終點」、「逐漸浮現的專業意志」、「建築不是只有蓋房子」、「建築師不再是技師」及「站在轉捩點上」等展示單元,展呈戰後建築師專業意志的形成、建築師角色的強化、建築設計的價值意涵等。

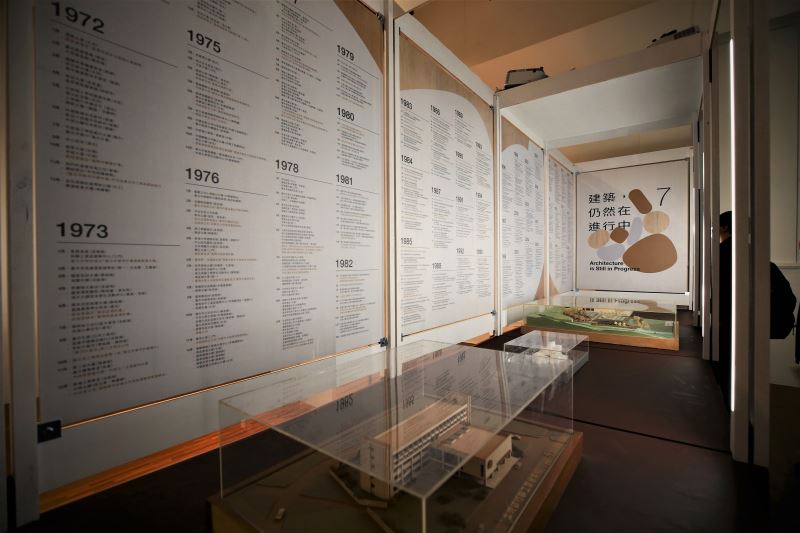

建築,仍然在進行中

「建築」從語言上曖昧不明的工程科別,逐漸演進成今日多元並陳的樣貌,而「建築師」所負責的「專業內容」仍待多方面的探討,以成就「專業意識」的共識。

指導單位:中華民國文化部

共同主辦單位:國立臺灣博物館、財團法人臺灣博物館文教基金會、財團法人成大研究發展基金會