1989年,紐約 3 月的中旬,下曼哈頓依然寒冷無比。 雅各布‧K.賈維茨聯邦大樓前廣場,一位西裝革履、留著一頭幹練的短髮的中年男子振臂高呼:「這真是值得人民歡慶的一天,因為廣場正確地交回給了人民。」 他就是時任紐約GSA(美國總務管理局)地區局長威廉‧戴蒙德。

拆卸「龐然大物」留下的傷疤就在昨晚,數十位工人在此一帶持續工作了近 10 個小時,他們拆卸、拉鋸、鍛燒,直到凌晨 4 點多,他們將廣場上的一件龐然大物肢解,押上大卡車,運往布魯克林某處的一個倉庫。

這個 36 公尺長、3.6 公尺高的龐然大物在廣場上已經佇立 8 年了,當它在 1981 年被安裝在這個廣場中時,就立刻引起了公眾充滿敵意的批評。

這座將廣場一分為二的極簡主義雕塑,帶著一副堅定且不妥協的模樣激起了人們的抱怨。很多人都認為它是醜陋的,只會招致亂塗亂畫,不僅干擾了穿越廣場的視線,而且廣場也無法再用來舉行演出活動了。

由於民眾要求搬走它的抗議和請願此起彼伏, GSA被迫舉行了一系列公共聽證會。

1985 年,就該雕塑的命運,舉行了一次公開審理。法庭上,藝術家的證詞是:傾斜的弧專為該地點設計,無法存在於其他地方。儘管有 122 人作證支持該雕塑,只有 58 人反對,但法官仍舊裁定要除掉它。

於是,在 1989年3月15 日夜裡,這件雕塑被肢解了,扔到了廢鐵廠。

此一插曲讓公共藝術特性此一問題浮上了檯面,問題涉及公共對實驗藝術的接受、藝術家在執行公共委託時的責任和權利、藝術審查制度以及藝術的目的等。如果藝術作品不是放在相對私密的博物館或美術館之外的公共空間中,那麼其適用的指導方針是不是就不同?

在這次事件中,一位參與者認為拆的好,他曾提出質疑:「難道藝術家就該擁有將自己的價值觀和品質強加於不認同他的觀眾的權力嗎?」

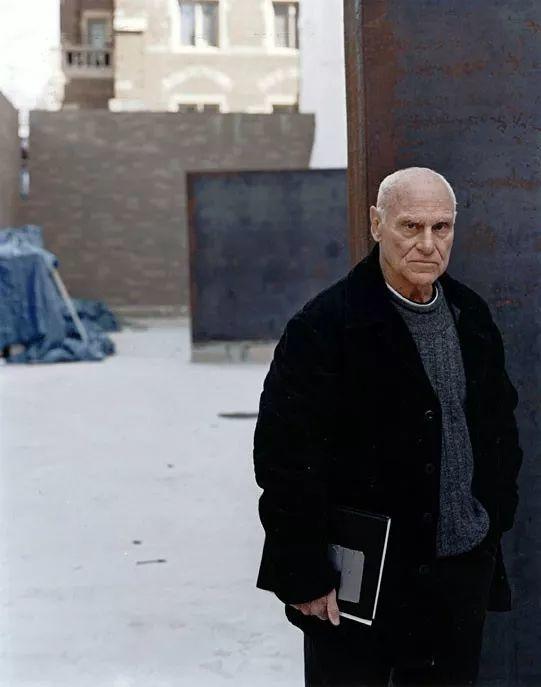

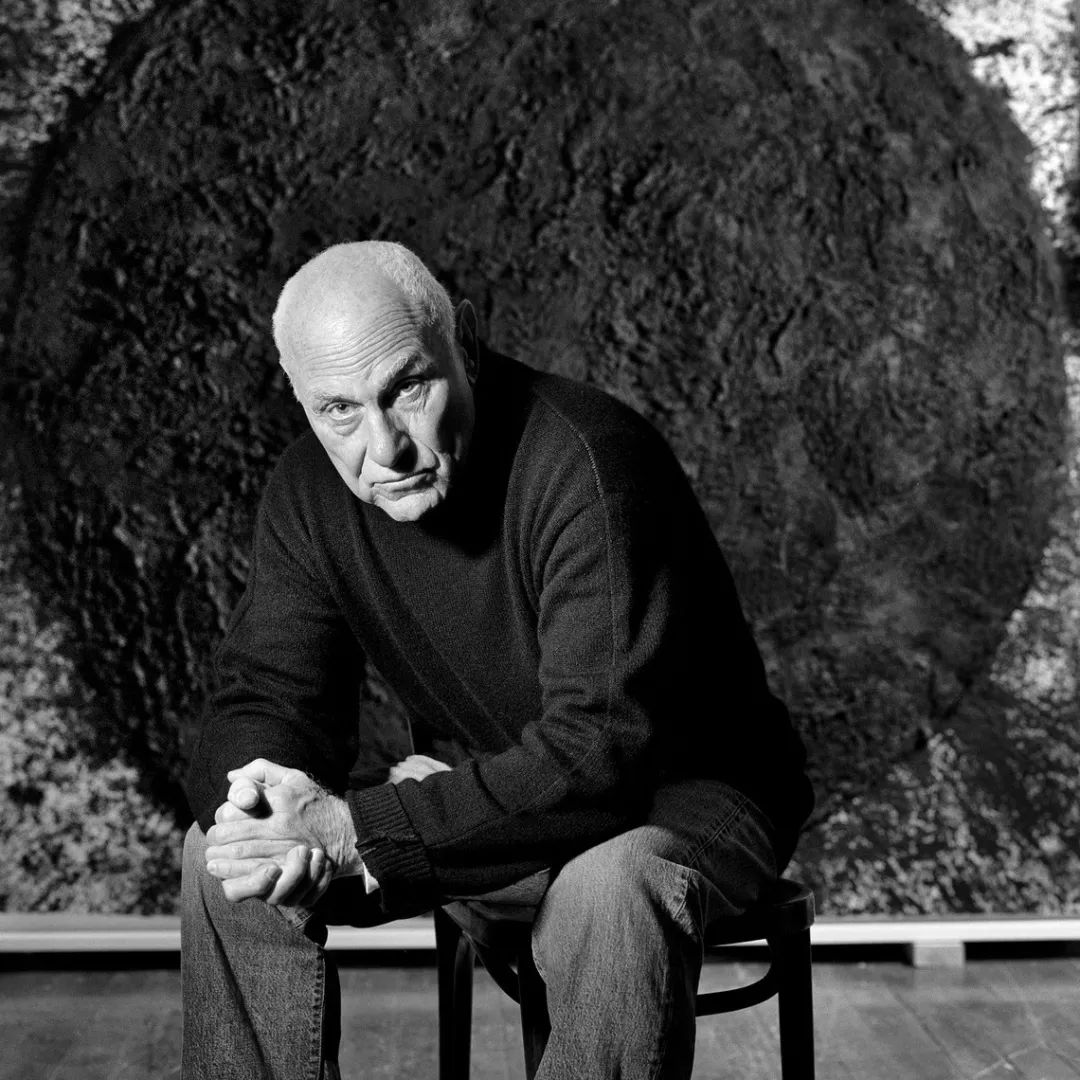

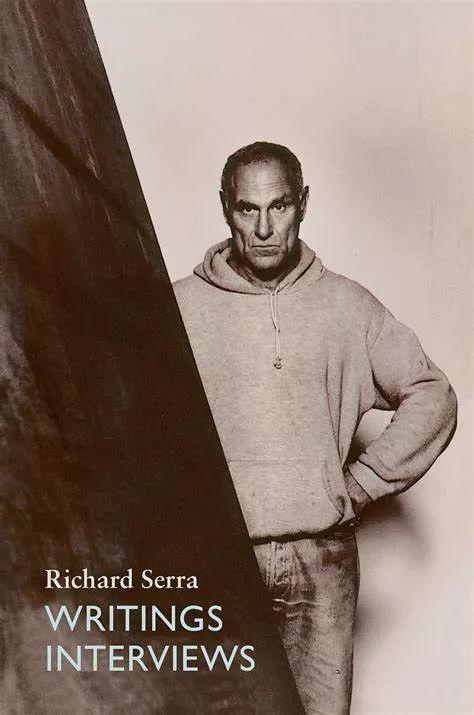

這件被拆掉的作品的名字叫《傾斜的弧(Tilted Arc)》,作者是美國著名雕塑家理查德‧塞拉(Richard Serra,1939- )。美國著名的藝術和歷史學家羅伯特‧休斯評價:「在世界上活著的雕塑家中,理查德‧塞拉是最偉大的。」他的藝術作品以金屬板材組構壯觀抽象雕塑而聞名,是當之無愧的極簡主義大師。

理查德‧塞拉塞拉在耶魯大學學習藝術之前,曾在加州的一家軋鐵廠工作。軋鋼廠的工作經歷對他後來的藝術創作產生了深遠的影響,正如藝術家本人所說「我在藝術創作中所需要的原料都保存在了我的記憶之中,那些記憶讓我魂牽夢繞。」從 1979 年開始,塞拉一直生活在紐約。

1964 年理查德‧塞拉以耶魯大學獎學金去巴黎第一次看到布朗庫西的雕塑時,便被深深吸引:僅僅一條邊緣的線就能暗示雕塑的體積。於是他放棄了繪畫,在加州的陽光下與女性主義藝術家琳達‧賓格勒斯(Lynda Benglis)討論一下午的主題就是弧線:線表示出形在傾斜時的重量。他說:「我想用雕塑的形式讓空間產生變化」。

最「建築」的雕塑作品

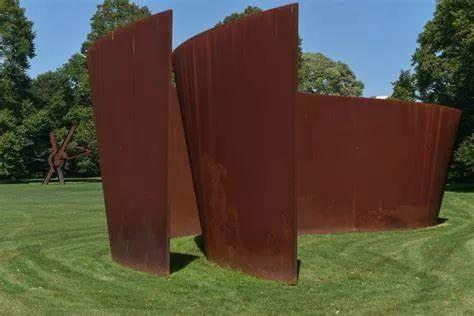

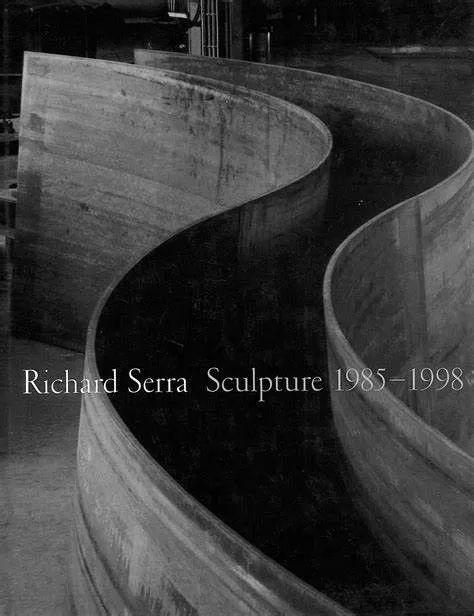

塞拉後來躋身於當代最重要的雕塑家行列,自然是因為其豐富多樣的作品。從 20 世紀 70 年代的後極簡主義與基於過程的雕塑,直到更近期龐然大物般的立體構造,都呈現了他的成就。

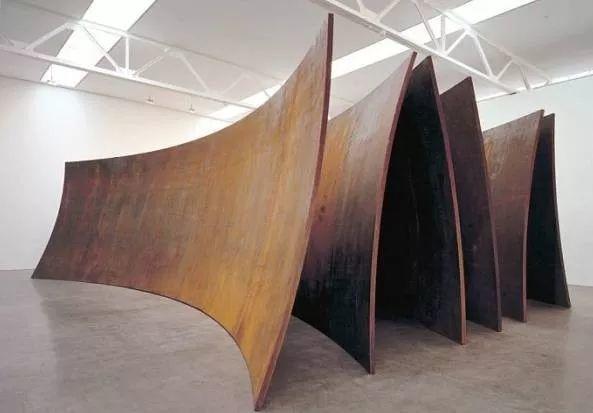

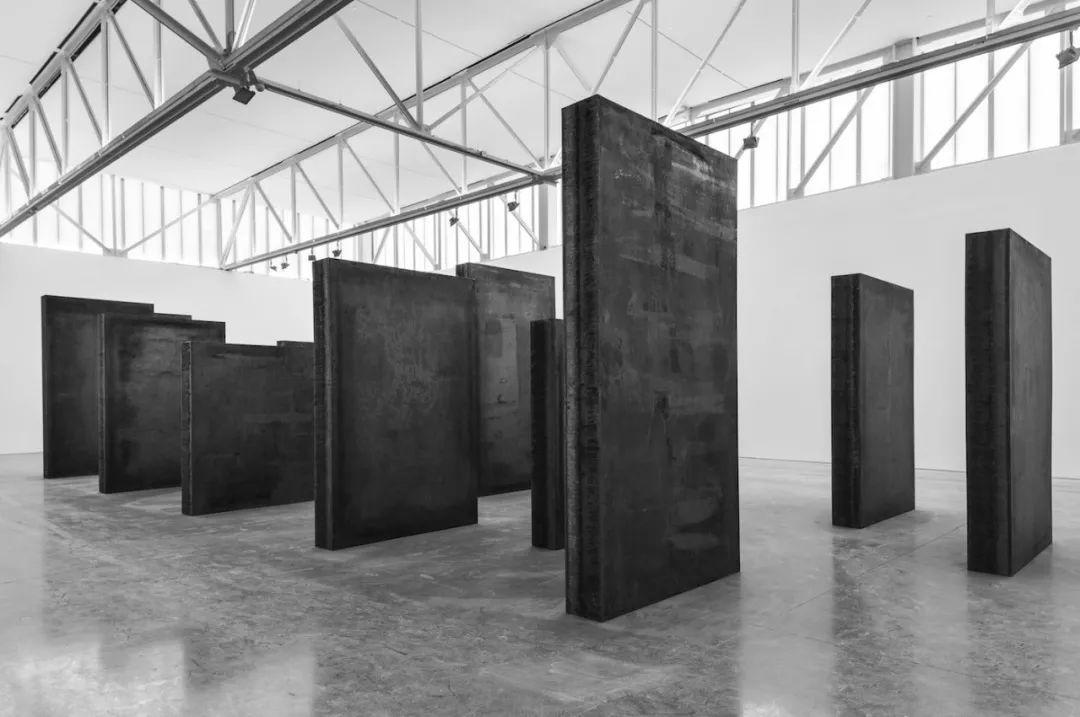

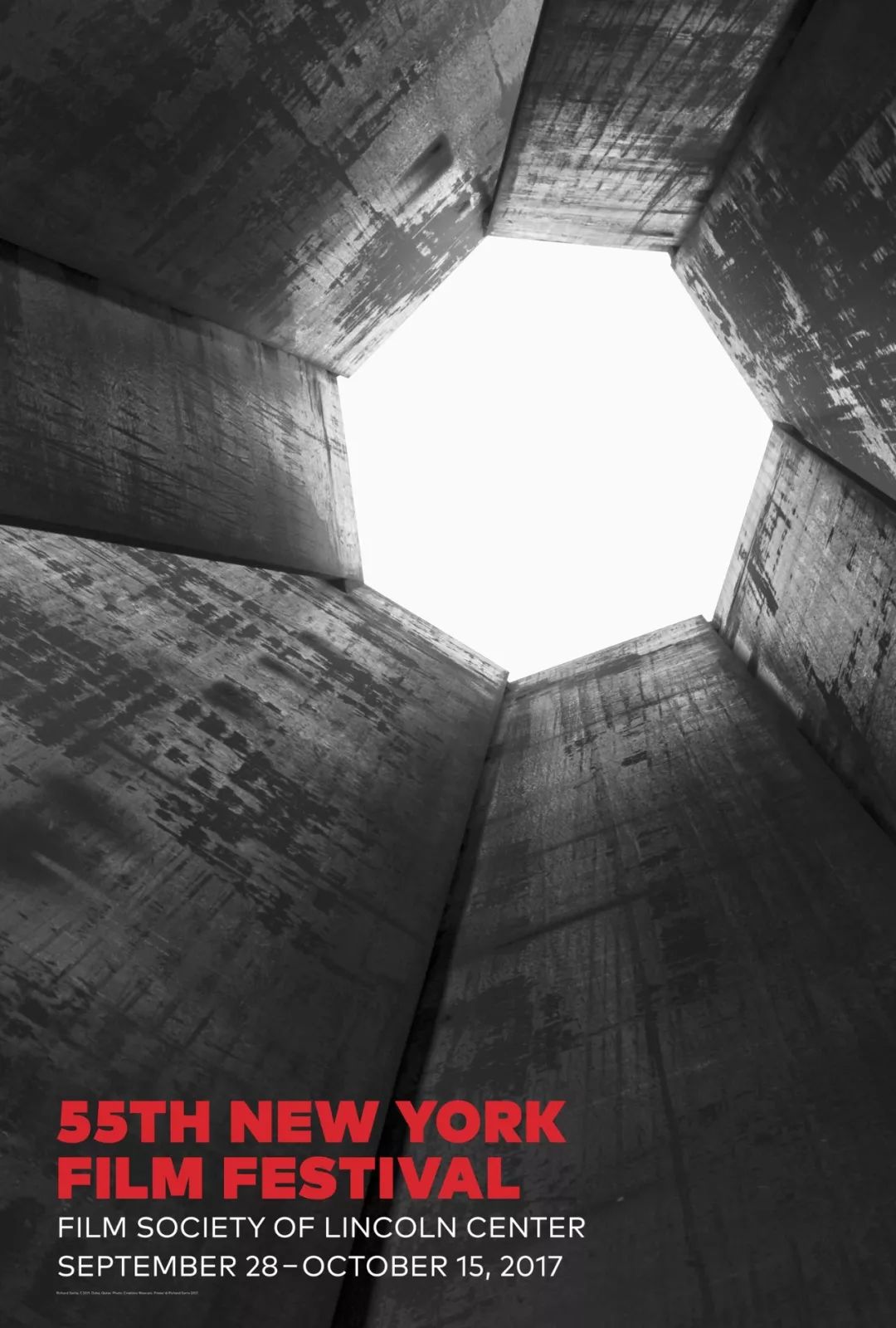

他後期的創作,實際上介於雕塑、裝置和建築之間,呈現出一種混合形態,如果不是觀眾可以進入其中的雕塑環境藝術作品,就是對給定空間加以介入干涉的建築類構造。完成於 2007 年到 2008 年的《開放式》如同迷宮,在空間上令人頗感困惑。

觀眾在其中走動穿過時,有些地方的結構立面與他們極為靠近,令其感受到侵害擠壓,而作品的整個內部長度體驗起來令人意外,看似與外在相對精簡的尺寸甚是不符。

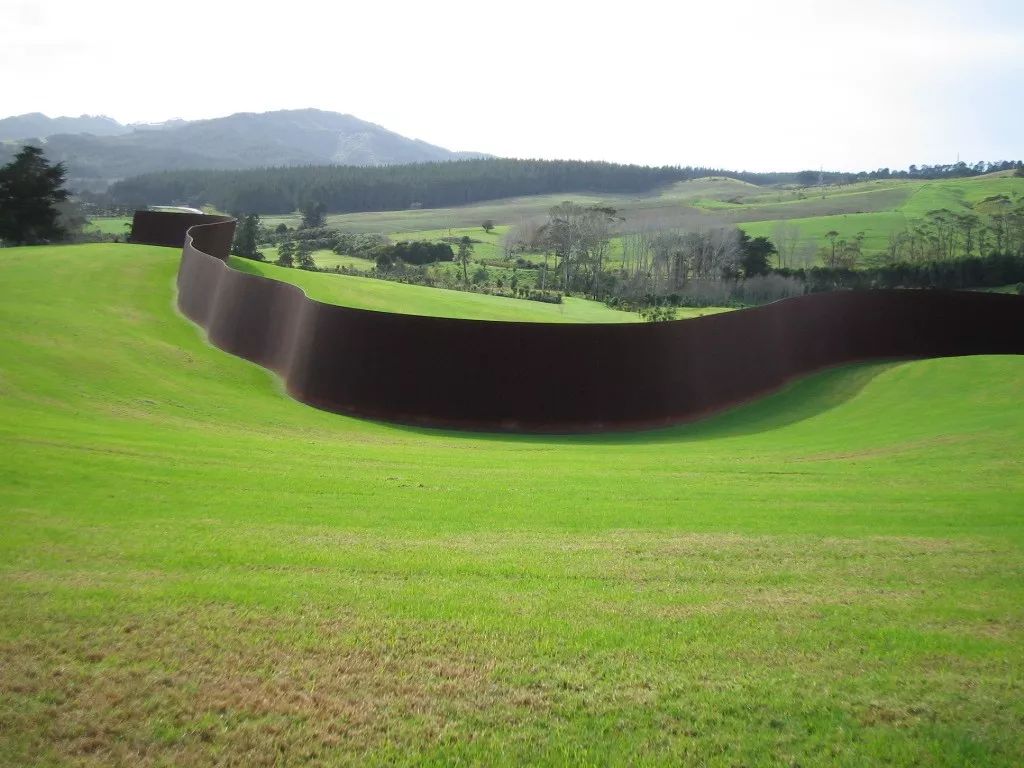

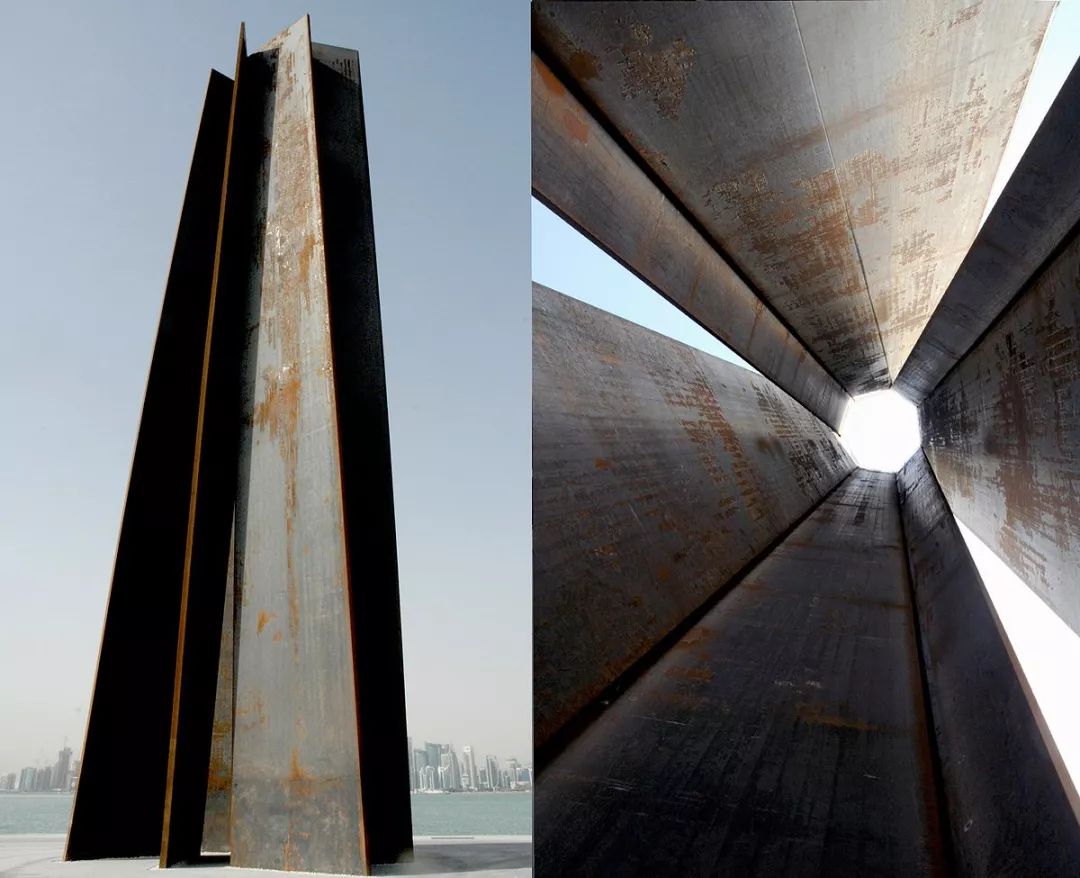

在過去的四十五年中理查德‧塞拉在歐美國家創作了無數巨大的裝置以及雕塑藝術作品。其中包括 1984 年至 1985 年放置在卡耐基美術館門口的《卡耐基》,1990年出現在冰島的《阿凡嘎》(Afangar),1994 年至 1997 年被古根漢博物館永久收藏的《蛇》,2011 年亮相多哈的雕塑《第七雕塑》,及在 2014 年位於卡塔爾遮科利市 Brouq 自然保護區內的永久裝置「東方-西方/西方-東方」(East-West/West-East)……他的作品開始廣泛遍佈在世界的每一個角落,從空曠郊野到高聳山巒再到都市廣場,幾乎都能看到塞拉的影子。

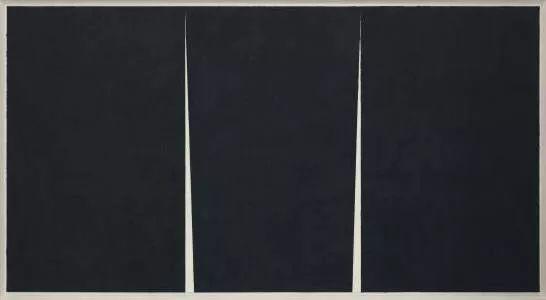

除了雕塑和影像作品,理查德‧塞拉也曾嘗試繪畫創作。他曾分別於 1995 年和 2012 年在巴黎和紐約舉辦繪畫作品展。而他的繪畫作品也同雕塑作品一樣,都是以簡單的幾何形體作為造型出發點。

基於以上藝術成就,理查德‧塞拉於 2015 年榮獲法國榮譽軍團騎士勛章。此獎項是法國政府的最高榮譽,由拿破崙於 1802 年創立。

法國大使Gérard Araud表示:「在法國藝術的漫長歷史中,理查德‧塞拉的貢獻不可磨滅。他的風格影響了我們所有的藝術家、藝術史學家和藝術理論者。」理查德‧塞拉的的作品同樣是水漲船高,已達千萬美金。更多理查德‧塞拉作品欣賞