中國建築師劉家琨,獲頒2025年普利茲克建築獎。

有建築諾貝爾獎之稱的普利茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize),於美東時間2025年3月4日公布2025年得主,來自成都的建築師劉家琨榮獲2025年普利茲克建築獎。他是繼2012年杭州建築師王澍拿到普利茲克建築獎之後,第二位中國建築師拿到此一建築界最高榮譽;也是貝聿銘之後,第三位拿到普利茲克建築獎的華人建築師。

劉家琨曾到訪台灣,並且在2017年成為首位獲得遠東建築獎首獎的大陸建築師。當年大陸組五件入圍作中,劉家琨入圍兩件,創下遠東建築獎首例。

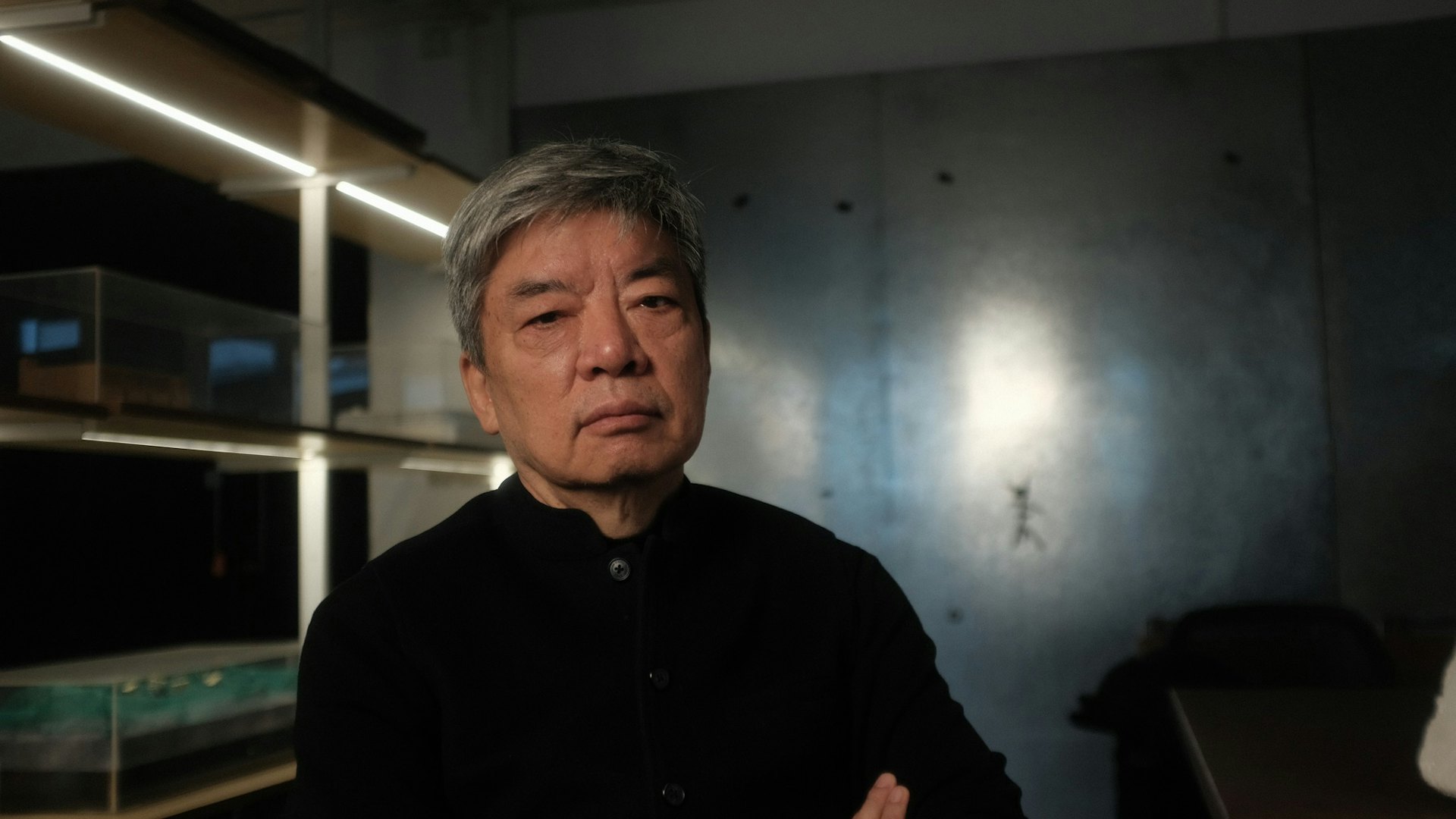

劉家琨,1956年生於中國成都,是一位將烏托邦理想與日常生活、歷史與現代、集體主義與個體價值相結合的建築大師 。他的作品遍佈中國各地,涵蓋文化、學術、商業和城市規劃等多個領域 。劉家琨的設計理念深受其在醫院成長的童年經歷、知青時代的農村生活以及在西藏那曲的建築實踐的影響 。

劉家琨主要作品相片

劉家琨擅長利用當地材料和傳統工藝,在有限的城市空間中創造出兼具功能性和人文關懷的公共空間,並賦予建築物隨著時間流逝愈發珍貴的「不完美」之美 。劉家琨的作品不僅回應了時代的需求,更體現了建築的超越性力量,通過建築凝聚社區,激發人文關懷,並昇華人類精神 。他於2025年獲得普利茲克建築獎,成為中國建築界的驕傲 。

劉家琨主要作品

- 西村大院 (2015)

- 重慶四川美術學院雕塑系教學樓 (2004)

- 蘇州御窯金磚博物館 (2016)

- 白鷺灣生態濕地攬翠閣 (2013)

- 鹿野苑石刻藝術博物館 (2002)

- 二郎鎮天寶洞區域改造項目 (2021)

- 胡慧姍紀念館 (2009)

- 水井坊博物館 (2013)

劉家琨獲頒獎項

- 2025年度普利茲克建築獎

- 遠東建築獎傑出獎 (2007年和2017年)

- 中國建築學會建築創作大獎 (2009年)

- UNESCO聯合國教科文組織亞太地區文化遺產保護獎之遺產文脈新設計獎 (2021年)

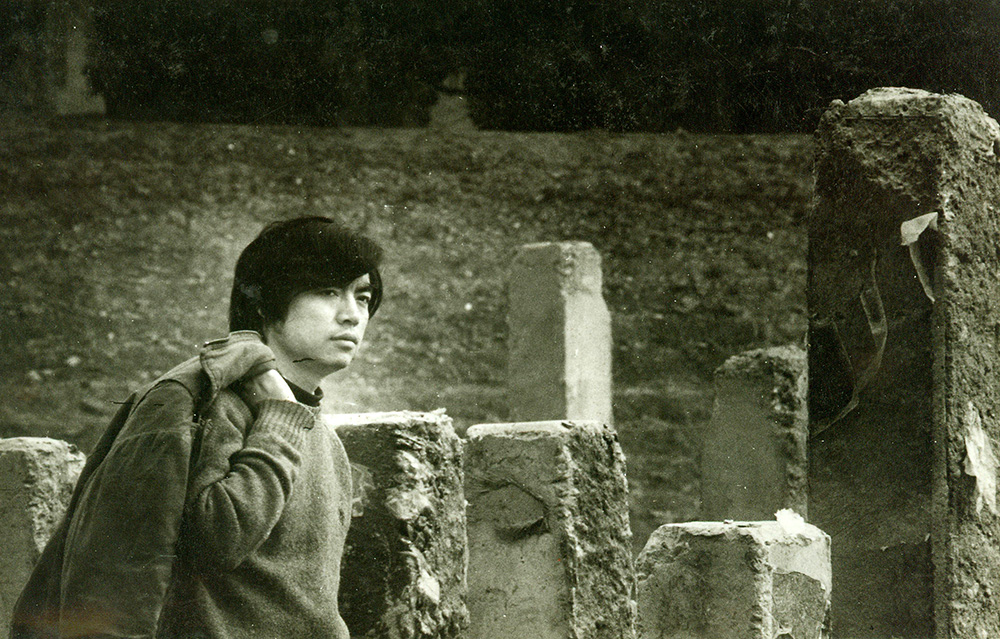

劉家琨1982年畢業於重慶建築工程學院建築系,獲得建築學工程學士學位,並成為轉型時期第一批肩負重建國家重任的大學畢業生。職業生涯的初期,他被分配到成都市建築設計研究院,並自願短期外派到了位於世界屋脊之上的西藏那曲(1984-1986年)。

他回憶道:「當時我主要的長處是好像什麼都不怕,另外我還能畫畫和寫作。」在那曲以及此後的幾年裡,他白天做建築設計,晚上則是作家,全神貫注於文學創作。

首先你需要成為一個人,然後成為建築師。這更像是一種本能、一種背景、一種修養、一種潛意識。_劉家琨

他一度幾乎完全放棄了建築專業,直到1993年參加自己大學同窗湯樺在上海美術館舉辦的個展時,才重新燃起了對建築的熱情,並激發出一種完全不同的心態:自己也可以從主流的社會美學中偏離。在他看來,這種認知上的轉變——即建築環境可以作為個人表達的媒介——是自己建築生涯真正萌發的時刻。他很快就迎來了思想成長最顯著的階段,與同時代的藝術家羅中立、何多苓和詩人翟永明等人共同切磋建築的作用和力量。

建築師在設計前應該儘量刪除自我,觀察現實。

_劉家琨《明月構想》

「我一直渴望能像水一樣,不拘泥於任何固定的形式,滲透到當地的環境和場地之中,隨著時間的推移,水會逐漸凝固,化為建築——甚至有可能演化為人類精神創造的最高形式。然而,它仍然保留了那個地方的所有特性——無論是好是壞。」

劉家琨於1999年在成都成立了家琨建築師事務所,他堅定地秉承著建築的超越性力量,同時又認識到它是社區、精神、傳統和現狀的產物。“身份的定義既關乎個人,也關乎人們對特定地方的集體歸屬感。劉家琨重新審視了中國傳統,摒棄了懷舊與含糊,而是將其作為通往創新的跳板,”2025年度評委會在評審辭中指出:「他創造的這些全新建築既是歷史記錄,也是基礎設施;既是景觀,也是非凡的公共空間。」

阮慶岳老師分享劉家琨獲普利茲克建築獎的背後故事

曾經任教於元智大學藝術與設計學系的阮慶岳老師在臉書上分享了他對劉家琨獲得今年普利茲克建築獎的喜悅。

阮慶岳老師分享,十幾年前,劉家琨曾獲得另一個建築獎項,當時阮老師發訊息祝賀,劉家琨幽默回應:「天上掉下一個大餡餅。」這次再度獲獎,劉家琨僅簡短回覆:「謝謝。」並附上三個握拳的貼圖,顯得雲淡風輕。

阮慶岳與劉家琨同年,2004年曾邀請他來台北當代藝術館參加《城市謠言:華人建築2004》展覽,但因劉家琨在工地被鋼筋戳傷眼睛而無法出席開幕活動。阮老師將他的病床照收錄於展覽專書中,兩人自此保持穩定的互動。

阮老師更在《下一個天際線》中專文評論劉家琨的作品,並在《建築師的關鍵字》一書中,邀請他分享建築理念。劉家琨的建築關鍵字是「處理現實」,他強調與現實緊密貼近的態度,並認為現實雖不斷變化,但每個時代都有其問題,而建築師的任務是熟悉、利用甚至反轉現實。

劉家琨不僅是一位建築師,更是中國當代少數堅持社會主義對抗意識的思考者。他選擇「處理現實」,而非詛咒現實,這種態度令人敬佩。此外,劉家琨還有一個鮮為人知的身份——他曾考慮轉行成為小說家,並最終出版了長篇小說《明月構想》。這部小說被中國文學界廣為稱讚,講述建築師歐陽江山試圖通過建築重塑人們靈魂的故事,名為「明月構想」的計畫最終卻以失敗告終,充滿悲壯色彩。這部作品反映了劉家琨的理想主義氣質,正如他在建築領域中的堅持與對抗精神。他不畏懼失敗,也不迎合世俗,始終保持初心,成為一位令人尊敬的專業者與思考者。

劉家琨主要作品相片

鹿野苑石刻藝術博物館

鹿野苑石刻藝術博物館收藏有佛教雕塑和文物,設計將傳統中式園林融入整個觀展動線中。這座無窗建築通過體量的留白分隔,使自然光線得以從縫隙中照進博物館的開敞空間。

自然與人工景觀在此交融,石材與當地的河卵石在水景與綠意的映襯下相得益彰。清水混凝土牆面作為石質文物的背景,磚牆內暗埋管線,地面與屋頂內鋪設空心管材,以提升保溫性能及減輕重量。

重慶四川美術學院雕塑系教學樓

重慶四川美術學院雕塑系教學樓將空間利用最大化,其上部量體向外懸挑,以拓展在狹小基地上的可用面積。鐵鏽色調的外觀與附近紅色的教學樓和廠房相呼應,尊重了既有環境的建築語言。採用重慶傳統砂漿抹灰工藝形成的漩渦紋理被特意保留。雙層空心牆體可在炎熱的氣候條件下實現最大程度的通風。

重慶四川美術學院新校區設計系

重慶四川美術學院新校區設計系由七棟建築組成,與重慶的工業景象形成對話。西側、南側和東北側的建築分別採用拱形、坡形和蝶形屋頂,而另外四棟建築的緩坡屋頂則為使用者提供了戶外空間和山城景觀。連接建築群的架空平台形成了靈活的空間和寬敞的通道。線性的外部樓梯統一了各棟建築的設計語言,同時與由頁岩磚、黏土磚和水泥構成的體量形成鮮明對比。

建川博物館聚落之鐘博物館

作為獨立的建川博物館聚落的一部分,靜謐的聚落之鐘博物館被繁華的商業單元環繞,呼應了中國傳統城市中寺廟與其周邊商業和居住區之間的鮮明關係。紅磚與那個時代的砌體建築相呼應,裸露的紅磚和混凝土構成了三個展廳,分別以幾何形狀方形、圓形和十字形為主題,貫穿整個空間。

宏大的尺度增強了沉浸式體驗,彎曲的牆面與地板的直線邊緣形成對比,內嵌的矩形壁龕則陳列著眾多歷史鐘錶。方形的展覽空間引導遊客沿周邊行進,形成一種矩形的觀展流線。展覽的終點是一處磚牆圍合的圓形庭院,陽光與陰影穿過其頂部的空洞,營造出日晷般的意象,伴隨回聲效果,讓遊客「感受聲音、光影與時間的交織」。

胡慧姍紀念館

都江堰聚源中學的學生胡慧姍,在 2008 年 512 汶川大地震中不幸罹難。劉家琨以救災帳篷為靈感,為她建造了一座小巧而獨特的紀念館,呼應了災區的特殊環境。這座紀念館,不僅僅是對逝者的追憶,更象徵著對生命的尊重與珍視。

紀念館外牆的抹灰砂漿,是民間常見的建築材料,樸實無華卻充滿力量,如同女孩的家庭在災難面前的堅強。內部空間則採用了女孩生前最愛的粉紅色,營造出柔和溫馨的氛圍。圓形天窗灑下的光線,更為這個十平方米的小小空間增添了一絲純淨與希望。

胡慧姍紀念館並非雄偉壯觀的建築,它只是靜靜地佇立在樹林中,低調而平凡。然而,它所承載的,卻是對生命的敬畏,以及對人性的關懷。這座紀念館提醒我們,每一個生命都值得被尊重和銘記,無論它是多麼的平凡。在民族復興的道路上,對「普通」生命的珍視,才是最堅實的基石。

水井街酒坊遺址博物館

一連串新建的混凝土結構體將原始的木建構築圍合起來,分別展示現代釀酒工藝和古代發酵工藝,無論從象徵意義還是實際功能上都在保護活態文化遺產。

寬闊庭院中新建的兩層建築,陽光通過其雙坡屋頂灑下狹長的光束,再現了原始酒窖的通風採光方式,這些酒窖曾用於存放窯爐、發酵器具以及明清時期的文物。

博物館採用多種建築材料,從層壓竹到2008年汶川地震廢墟製成的環保「再生磚」,為參觀者提供了一場跨越古今的沉浸式時空之旅。

諾華上海園區C6樓

諾華上海園區C6樓突出的屋簷和懸挑陽台讓人聯想到中國古典樓閣,劉家琨以現代手法重新詮釋。開放的空間配置和非固定功能區域,包括中央花園、內部庭院和室內休閒空間,為有意或無意的相遇提供了靈活的辦公空間。

垂直中庭的樓梯旁設有一面綠植牆,從地面延伸至六層的天花板,高度超過31米;建築還包含兩層地下空間。地上各層的環廊均配備可旋轉的層壓竹製百葉窗,靈感源自中國傳統民居的上懸窗設計,能夠根據需求調節自然光。建築採用來自 2008 年汶川地震的「再生磚」和高效的低輻射玻璃,光線可透過頂部和三個體量之間的空隙進入室內。

西村大院

劉家琨的「西村.貝森大院」的設計一反都市裡用大型中心量體整合的複合設施模式,採用外環內空的配置,環繞街區沿邊修建,圍塑出一個公園般的超大院落,成為一個外高內低,容納紛繁雜陳的公共生活的「綠色盆地」,呼應了四川盆地的原風景。

大、中、小竹林院落層層相套,面開幕,自由穿行,再現傳統生活環境,激發集體記憶,延續了成都人民熱愛的竹下休閒傳統生活方式。機能設施式的骨架設計,任由富於個性的世俗生活自由填充,又被大院的巨大尺度所歸納,最終形成「市井立面」,傳達出群體創造的豐富表現力。

一條架空休閒跑道巡遊大院並攀升至屋頂又環繞一週,為跑步和騎車人們帶來了自由興奮的超常體驗,並賦予建築具有動態能量的鮮活形象。西村.貝森大院的建設使日常休閒方式獲得了具有紀念性尺度的集合表現,成為周邊社區民眾休閒生活的樂園,也為自身帶來了豐沛的活力和巨大的成長空間。

西村大院引入了一種新的城市類型,模糊了建築、公共空間和景觀之間的界限。劉家琨將此建築構想為一個「大型庭院」,將整個城市街區轉變為一個多層次、充滿活力的社會環境,意圖重新定義現代中國城市中公共空間和私人空間的互動方式。

不同於傳統的高層住宅綜合體(這類綜合體更重視單個居住單元而非社區空間),西村大院的設計旨在促進社互動動和共享體驗。該項目設有高架步道、綠色露台和相互連接的庭院,提供了多種視覺連接和通行路線。通過將公園、體育設施、零售空間和文化場所融入一個單一的建築框架中,劉家琨在當代城市環境中重新引入了社區生活的概念。

蘇州御窯金磚博物館

蘇州御窯金磚博物館坐落於相城區,在保護明清時期歷史遺蹟的同時,也喚起人們對晚清帝國時代的記憶。博物館內巨大的立柱支撐起三層空間,六大展區由斜坡通道串聯,展示了曾用於鋪設故宮、頤和園和明十三陵地面的金磚,及其古窯和製作工藝。跨越千年歷史的磚塊貫穿整個展覽,最終來到一處被天光照亮的螺旋樓梯,引導遊客前往屋頂的特別展覽、公共活動和研討會區域。

文里·松陽三廟文化交流中心

文廟城隍廟街區位於中國浙江省麗水市松陽縣城正中,自古便是松陽人的公共活動場所與精神中心,歷經百年變遷,遺存有不同歷史時期建造的各色建築。但數十年來,此一曾經的精神文化中心日漸衰落,環境雜亂,業態凋敝,缺乏活力。

來自不同年代的建築與環境要素是蔚為珍貴的時間痕跡,它們記錄並形塑著老城中心的機能演變與生活情景。如何處理新與舊的關係,令昔日的精神文化中心重新連結當代生活,成為設計重點。

劉家琨在「文里·松陽三廟文化交流中心」的設計中對現存建築進行細緻評估和分級保護,力圖呈現完整連續的歷史斷層,使不同時空的物質遺存與場所記憶得以交融共生。

設計策略– 「泥鰍鑽豆腐」

1. 疏解打通

在梳理基地時反覆與居民協商,於一尺一吋的進退中切削出基地邊界,疏解後期加建以恢復原有街區紋理。此外,設計著重釋放兩廟前的公共空間,並打通街區與周邊社區連通的巷道「孔隙」 。

2. 更新系統

在梳理後的基地內植入更新系統——一個蜿蜒連續的深紅色耐候鋼廊道。廊道對於現狀樹木和保留遺存進行了審慎退讓。窄處為廊,串聯保留老建築;寬處為房,容納新增業態。整體營造出一個既公共開放又富於傳統情致的當代園林。廊道於疏解後的街區蜿蜒穿梭,有如「泥鰍鑽豆腐」:疏解後的老街區「厚」而「松」,作為基質;新介入的廊道蜿蜒靈動,打通聯絡,並在臨街介面探出觸角。

新舊碰撞出「空」的自然形態,記錄下動態的生成痕跡。藤樹草苔的生長與糾纏,模糊著廊道與空地或建築遺存的邊界,新舊介面不再截然分離,而是混沌地共融共濟。

展品展台

廊道整體均為一層,高度低於老建築簷口,如低平的「 展台」襯托作為「展品」的保留建築。新舊並存,原真表達。更新系統作為結構整體「輕落」在基地上,如船浮於水面,避免深基礎對於基地的破壞。

植入業態

延續兩廟街區原有的廟堂文化和市井文化脈絡,植入書店、咖啡、美術館、非遺工坊、民宿等業態,為周邊社區乃至整個松陽提供一個公共的文化交流活動場所。

擁抱社區

恢復並強化青雲路為軸、兩廟為翼的傳統格局。失落的老廟經修繕,繼續延續市井煙火,成為人們文化活動的舞台。新舊介面的互動間,生活長卷次第展開,重聚老城人氣。整個街區轉型為展示綿延百年的建築遺存與動態文化生活的泛博物館,以開放之姿擁抱周邊社區,再度成為松陽的精神中心。

二郎鎮天寶洞區域改造

二郎鎮天寶洞位於中國四川省瀘州市古藺縣,在天寶峰蔥鬱的懸崖景觀中,既與山水相融,又跳脫自然,展現了人與環境的和諧共生。扁平舒展的屋簷重新詮釋了數千年前的亭台形式,而鋼與竹建構的入口花架則定義了空間的尺度。懸挑的接待大廳提供了俯瞰全景的視角,讓人沉浸於自然美景中,同時在鏡像的展廳內更能感受空間的無限廣闊。水庭院中設有一處靜謐的倒影池,樹庭院則讓原有的古樹自然融入空間。源自當地的櫻花點綴著露台,一座廊橋輕盈延伸,邀人漫步於自然之中。