文藝復興時期追求中心化平面,達文西設計圓形教堂,以幾何比例呈現宇宙秩序;坦比哀多禮拜堂則實現此概念。十八世紀,皮拉內西以「監獄」組圖展現光影與空間張力;布雷則設計了高聳的牛頓紀念堂,結合幾何形體與晝夜光影變化。十九、二十世紀,克勞德-尼可拉‧勒杜(Claude-Nicolas Ledoux)的理想城市、弗拉基米爾·塔特林(Vladimir Tatlin) 的第三國際紀念碑、布魯諾·陶特(Bruno Taut)的水晶城市、安東尼奧·聖特利亞(Antonio Sant’Elia) 的未來城市、柯比意的光輝城市、朱塞佩·特拉尼(Giuseppe Terragni) 的但丁紀念堂、Koolhaas的拉維萊特公園提案、Fuller的曼哈頓穹頂等,皆展現了不同時代的建築思潮與設計理念,從幾何、光影、烏托邦到未來主義,建築師們不斷探索空間的無限可能。

14-16世紀(文藝復興時期)

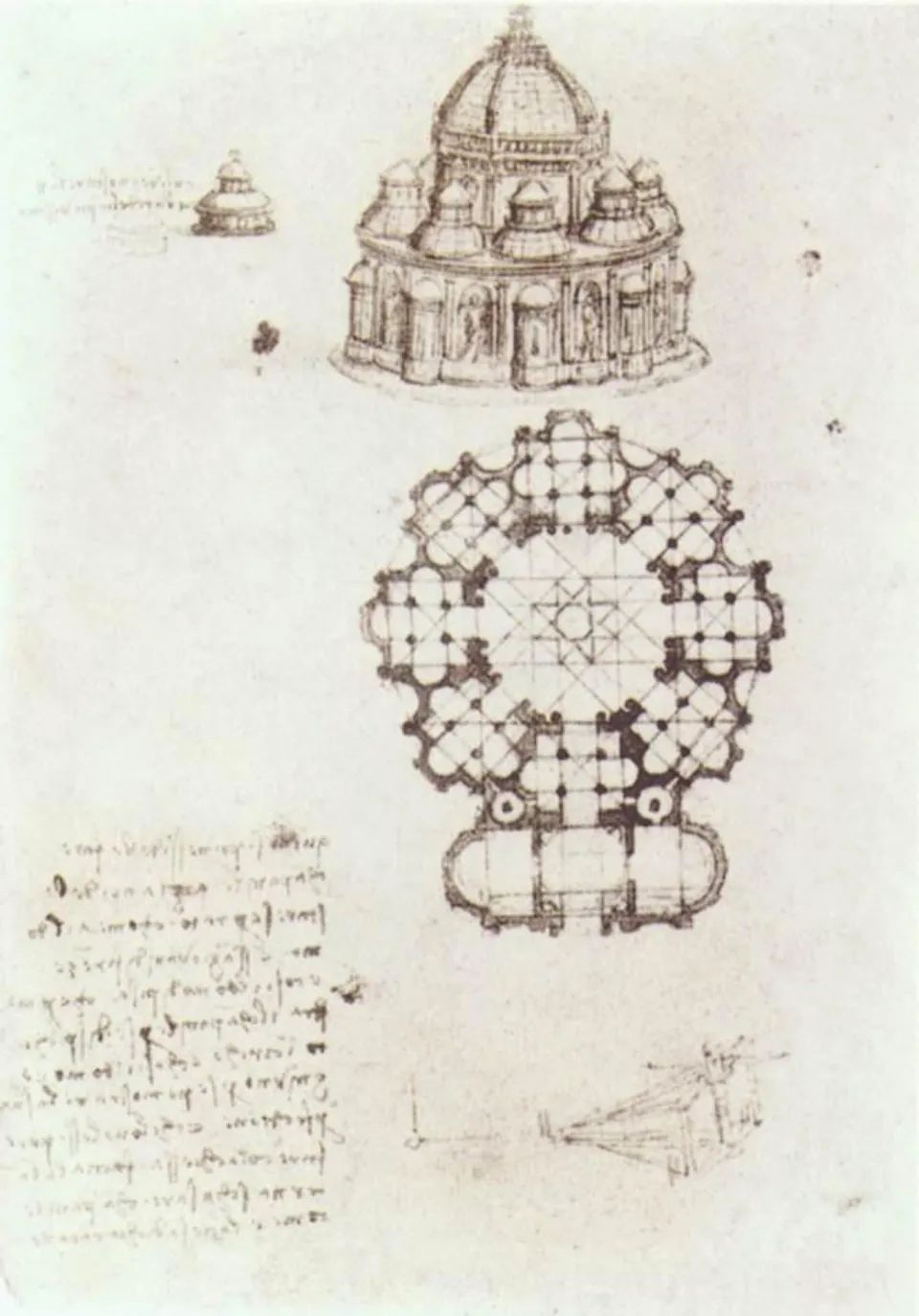

達文西:圓形教堂

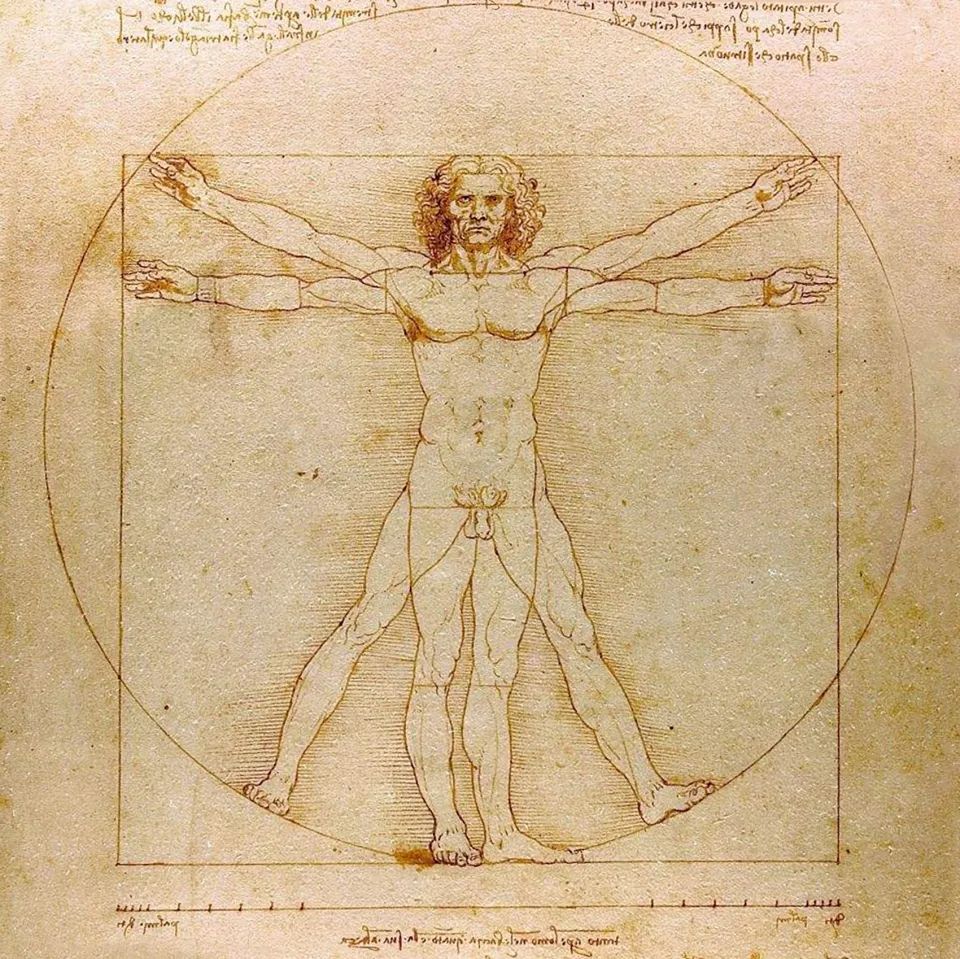

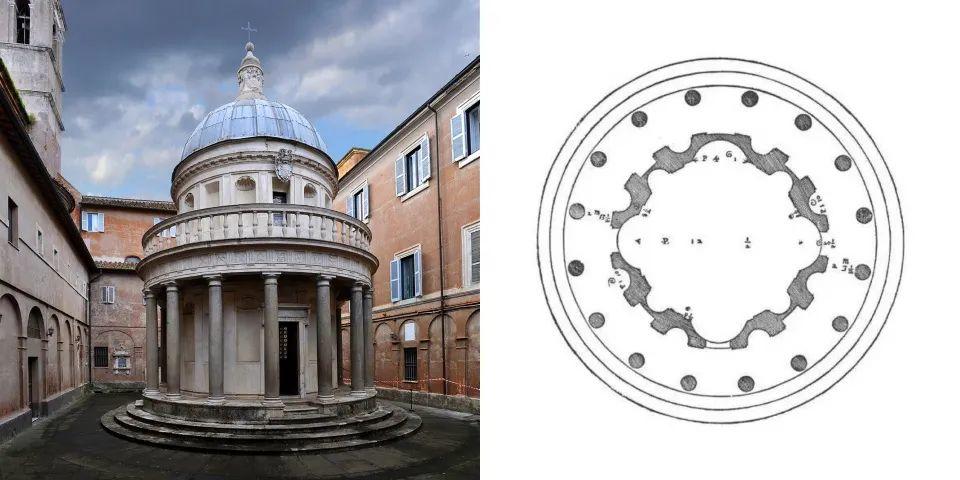

文藝復興時期人們以中心化平面為理想形式,它反映了數與幾何的關係,呈現了宇宙秩序。當時的建築美學基於整體與部分的和諧比例關係,人們認為教堂是那時最完美的建築,是感性與科學的結合。文藝復興時期的代表人物達文西通曉各個學科,他不僅是畫家,還是一名建築師,也是最早嘗試設計圓形平面教堂的人。從圖中可以看出,巨大的穹隆位於建築中央,輔助空間圍繞中心空間,形成了一定空間秩序,可惜的是它並沒有投入建設。

達文西根據馬爾庫斯·維特魯威·波利奧(Marcus Vitruvius Pollio)在《建築十書》中的描述,努力繪出了完美比例的人體。其完美的比例關係呈現出人體與宇宙的秩序是統一的,最理想的平面是圓形,既與人體比例有關,又是宇宙最完滿的幾何形制。而後來的坦比哀多從真正意義上實現了建築的圓形表達。

坦比哀多禮拜堂(Tempietto of San Pietro)是文藝復興盛期的代表作,由建築師Donato Bramante設計。它的地面層柱廊完整,柱子獨立並對應內部牆體,鼓座和穹隆呈現清晰的連接。平面和立面都保持和諧的秩序關係,第一次實現了真正意義的中心化平面,具有雕塑般的紀念性。

18世紀

皮拉內西(Giovanni Battista Piranesi):監獄組圖

Giovanni Battista Piranesi是義大利雕刻家兼建築師,以蝕刻和雕刻現代羅馬及其古代遺蹟著名。他崇拜帕拉迪奧,對羅馬這座城市及其歷史充滿嚮往。他創作了很多基於古羅馬建築的版畫作品,而這組「監獄」組圖完全基於個人想像,也是他一生中最著名的作品。強烈的光影與空間形成對比,同時,巨大的建築與人物之間的關係也產生張力,反映了當時的社會情況。

皮拉內西根據聖彼得大教堂創作的系列作品

皮拉內西根據聖彼得大教堂創作的系列作品

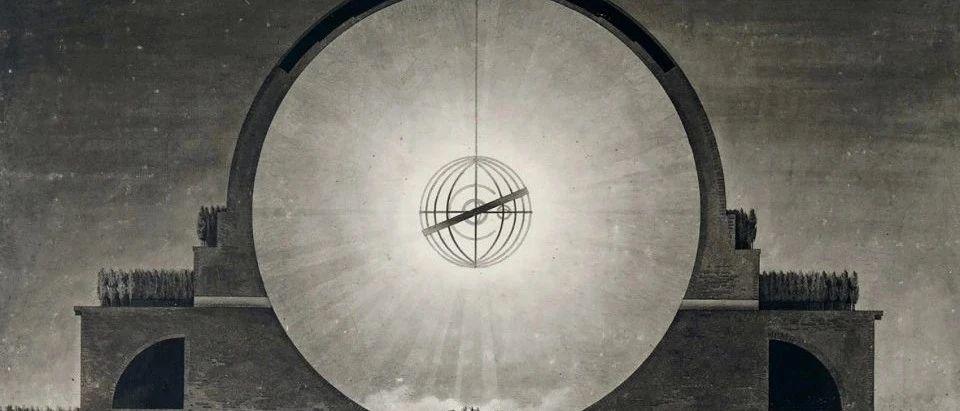

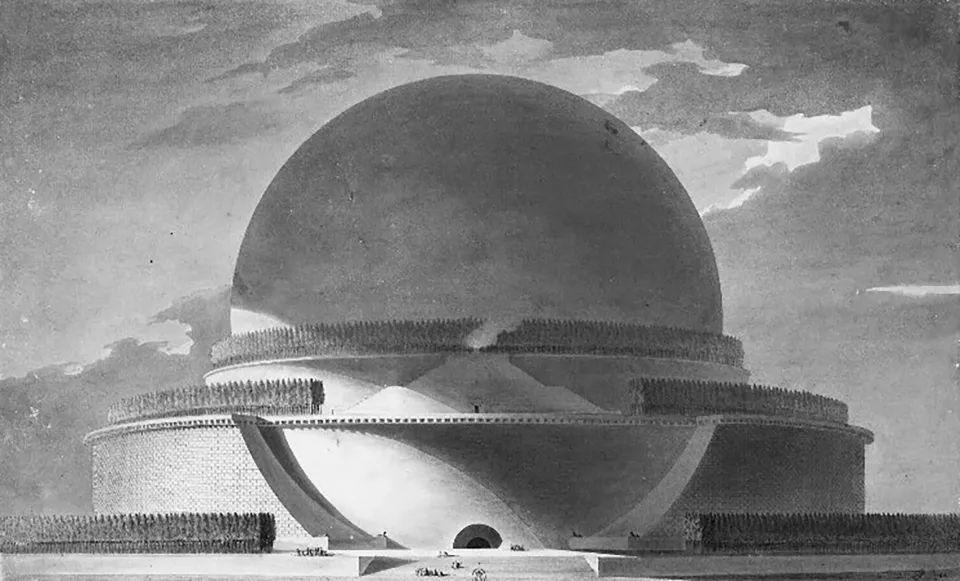

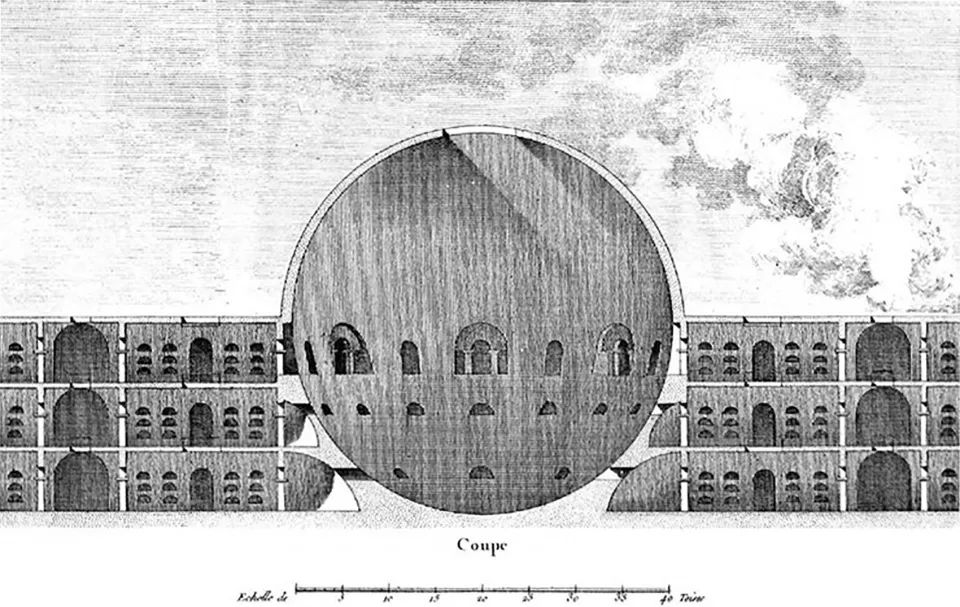

Etienne Louis Boullee:牛頓紀念堂

法國建築師 Etienne Louis Boullee 被人們稱為空想建築師,儘管沒有什麼真正建造出來的作品,但他因為對建築本質和美學的思考與表達,成為了法國新古典主義的代表人物。他受到古典形式的啟發,發展出獨特的抽象幾何風格。在作品中去除了不必要的裝飾,將基本幾何形體放大,重複使用同種元素,來塑造建築與空間的形態。其中最著名的作品便是牛頓紀念堂。

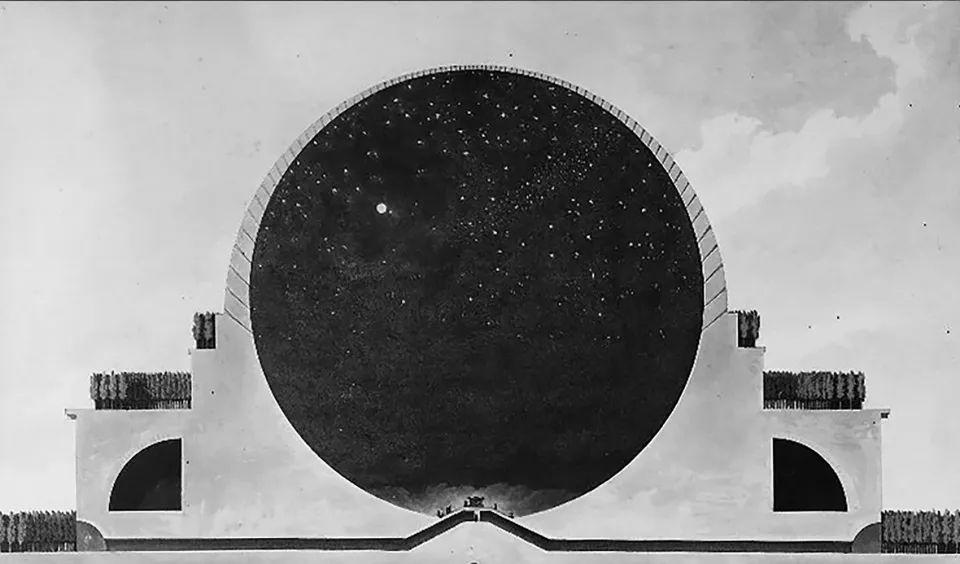

牛頓紀念堂是一座150公尺高的球體,周圍環繞兩圈巨大的屏障和數百株柏樹。建築的最低處用來存放代表牛頓的空石棺。Boullee還在巨大空間中創造了白天與黑夜的效果:在夜晚,懸掛在球形空間正中央的巨型燈被點亮,如同白晝;在白天,昏暗的室內被透過穹頂孔洞的日光照亮,如同繁星點點。同時,它的平面經過精密的計算,理性與感性結合,超越空想,賦予紀念堂神秘而浪漫的想像,感受宇宙的無限可能。

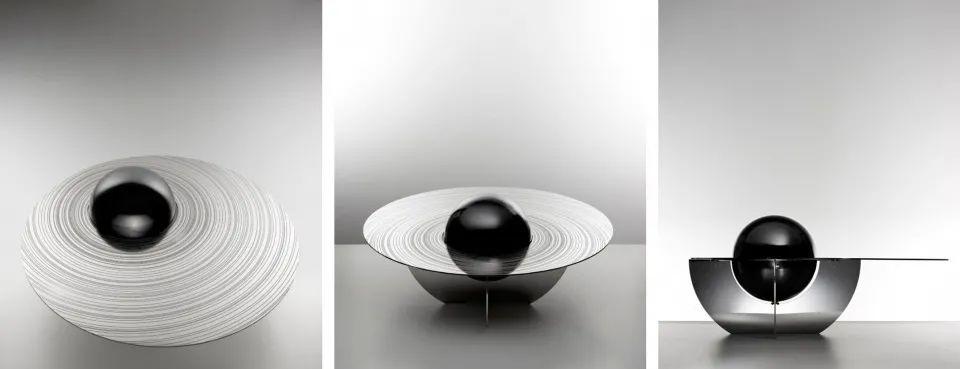

設計師Brooksbank和Collins還根據建築與雕塑的概念設計了「Boullee Table」桌子,用來紀念建築師Boullee。金屬表面、拋光鏡面和不鏽鋼材質組合在一起,如同來自縹緲的外太空。

Etienne Louis Boullee 其他作品

19世紀

Claude Nicolas Ledoux:ideal city of Chaux

1736年,克勞德-尼可拉‧勒杜(Claude-Nicolas Ledoux)生於法國的貴族家庭,26歲開始從事建築設計。當時法國正值大革命前期,是一個充滿矛盾與變革的時代。上層社會生活奢靡,崇尚繁複的巴洛克風格。而地面層群眾生活窘困,整個國家的貧富差距日益增長。Ledoux針對法國當時的社會問題,企圖從建築角度提出理想的社會改良提案。

起初,克勞德-尼可拉‧勒杜(Claude-Nicolas Ledoux)提出的鹽場規劃是提出的是傳統的方形配置,中間配置呈對角線連接的廊道,便於貨物運輸和活動,後由於防火問題而終止設計。隨後不久他又提出平面呈半圓形的提案,各建築均獨立,解決了防火問題。同時各部分的機能配置既聯繫又區分,中心建築物設有辦公室、接待室、廚房、麵包房和教堂等機能,兩側用於加工,此外,他還為工人設置了活動室和休息室以及宿舍,實現了生產、宗教和生活職能的統一。

Claude Nicolas Ledoux其他未實現作品

▼歡樂之家

▼農舍

▼Pacifere

▼鄉村住宅/紀念寺廟

▼藝術家工作室

20世紀

Vladimir Tatlin:俄國第三國際紀念碑

弗拉基米爾·塔特林(Vladimir Tatlin) 是俄國構成主義(The Russian Constructivism,又名結構主義)的核心人物,1919年至1920年間,他為共產主義國際設計了這座紀念碑。模型由木材、鐵和玻璃製成,尺寸為420×300×80cm,如果這座紀念塔竣工,將比1931年的紐約帝國大廈還要高出一倍。這座塔由複雜的螺旋結構組成,包括玻璃圓柱、圓錐體和立方體,其內部懸吊垂直的軸,圓柱為房子授課禮堂和會議室,一年旋轉一次;圓錐體為執行總部,一個月旋轉一次;立方體包含有報告中心,一天旋轉一次,暗示了俄國革命的復興。用Tatlin的話總結該建築就是:「它把繪畫、雕塑、建築這三種純藝術形式和實用融為了一體。」

Bruno Taut:阿爾卑斯烏托邦城市

▼手稿

布魯諾·陶特(Bruno Taut) 是著名德國建築師、城市規劃師和作家,也是表現主義的代表人物。1917年,他在《阿爾卑斯建築》中設想了一個烏托邦式的城市,希望社區居民參與建造。

該作品不僅侷限於城市規劃,還凝聚了Taut的和平主義及共同理想。他用水彩渲染出房屋和紀念碑,它們由水晶製成,融於景觀的同時可以反射陽光。設計背後,是建築師對戰爭的反思。

Antonio Sant Elia:未來主義城市

1909年,Filippo Tommaso Marinetti在《費加羅》報上發表了《未來主義宣言》,標誌著義大利未來主義運動的誕生,安東尼奧·聖特利亞(Antonio Sant’Elia) 設計的未來主義城市也是其中一部分,代表了未來主義的建築宣言。他繪製了許多未來城市的建築,龐大的階梯式高樓與高聳的電梯相結合,充滿現代感。林立高樓之下是川流不息的車輛,它們在不同高度行駛,甚至可以穿越大樓。Elia說:「應該把現代城市建設成大型造船廠一樣,既忙碌,又靈敏,運動隨處可見,房屋也應如同大型機器。」對於當時的時代背景而言,十分具有建設意義。並且即使在今天看來,也毫不過時。

Le Corbusier:Radiant City

光輝城市由勒·柯布西耶(Le Corbusier,台灣一般翻譯為:柯比意或科布,他的本名是:查爾斯·愛德華·讓納雷 〔Charles Edouard Jeanneret〕 )於1930年設計,他大膽地將工業化思想融入城市規劃,提倡既保持城市人口的高密度,又形成安靜衛生的城市環境。人們集中居住在高層建築裡,將大片面積還給綠地。並將工業區與居住區分離,保持居住環境的品質。同時,還使用現代化的交通網路,方便人們出行。

柯比意將整個規劃類比成人體結構,頭部對應商業區、政府和研究機構,軀幹對應住宅區和使館區,下肢對應重工業和輕工業區。住宅區可以容納150萬人,每個街區的尺寸都是400m×400m,摩天大樓之間藉由交通工具相連,並且間隔400公尺,確保充足的光照和通風。藉由提高容積率避免攤大餅式的城市擴張。光輝城市的原則後來融入了柯比意在1933年發表的《雅典憲章》中,整個規劃日後也成為了許多城市規劃的基本藍圖,並最終影響了馬賽公寓的建造。

Giuseppe Terragni:但丁紀念堂

我們必須對光榮的遺產感到自豪,而不能放棄自己的生活。– Giuseppe Terragni

該作品是設計法西斯宮的建築師朱塞佩·特拉尼(Giuseppe Terragni)最後一件作品,朱塞佩·特拉尼(Giuseppe Terragni)和彼得羅·林傑里(Pietro Lingeri) 受當時義大利但丁協會主席 Rino Valdameri委託,設計了這座紀念堂,靈感來源於但丁著作《神曲》。由於第二次世界大戰原因並未竣工,只留下部分手稿和模型碎片以及由Terragni撰寫的作品報告片段。

從逼真的入口開始,依次經過庭院以及象徵地獄、煉獄的空間,最後到達「天堂」。不同的空間應用了不同的設計手法,給人以不同的空間感受。光線也產生暗——明——暗——明的變化,將文學作品的精神意義轉化成純粹的建築空間。

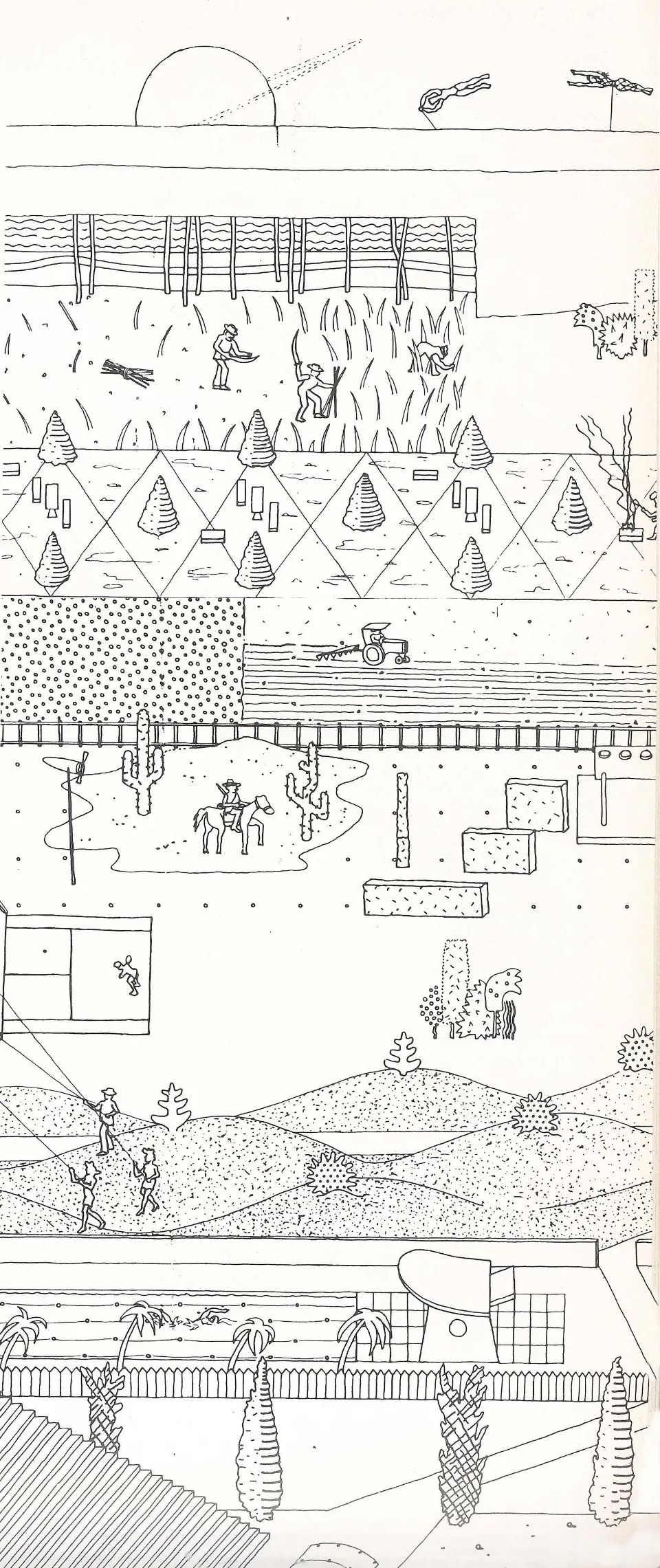

Rem Kollhaas:拉維萊特公園提案

圖中各部分元素從上至下垂直排列,給人帶來連續而豐富的活動體驗。售貨亭、遊樂場、燒烤攤等設施根據網格規則排布,中間還設置「圓形森林」作為建築元素,充分運用了聯繫與疊加的設計手法,將競圖基地的不確定性與建築的特殊性結合起來,創造具有潛力的公園。

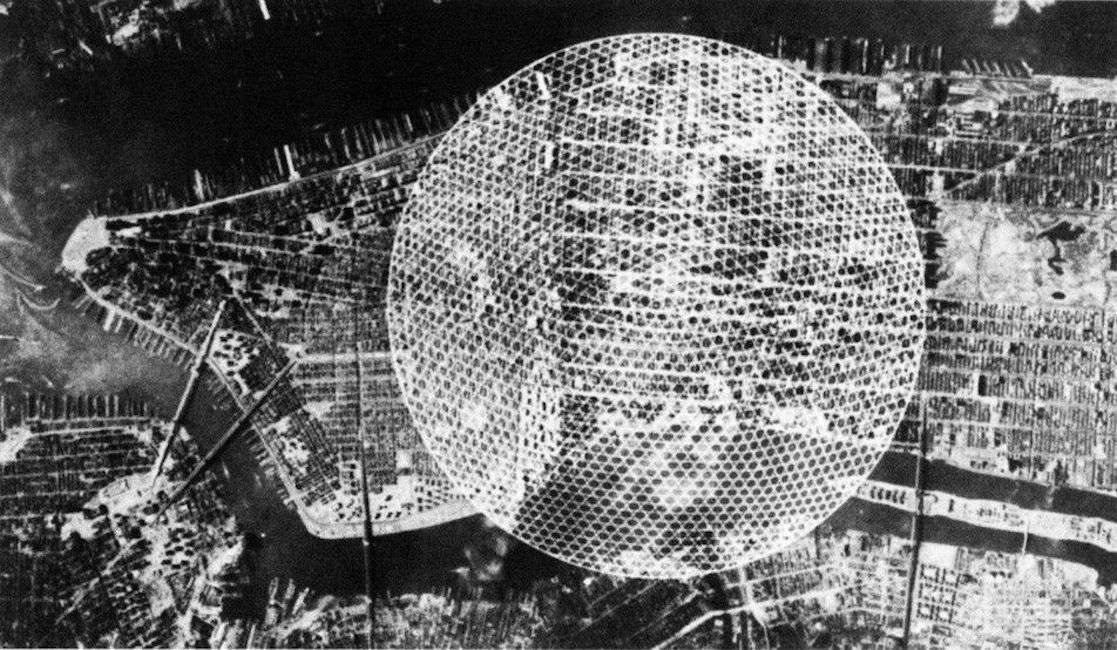

Richard Buckminster Fuller:Dome Over Manhattan

1959年,美國建築師巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)與 Synergetics, Inc. 的湯瑪斯・C・霍華德(Thomas C. Howard)共同提出了一項劃時代的構想——「曼哈頓穹頂」(The Dome over Manhattan)。他擁有26項專利發明,涉及各個學科,並設計了很多天馬行空的作品。這個巨型穹頂直徑為2英里(約3219公尺),高度足以覆蓋102層樓高的帝國大廈,從東河一直延伸至哈德遜河,覆蓋了21街至64街的地塊。Fuller設想穹頂由許多三角表面組成,並使用剛性框架加固,鋁和防碎玻璃可以抵禦污染並控制溫度,進而創造舒適的內部氣候,並稱之為「伊甸園」。

這項提案計畫建造一座直徑達三公里的巨型網格穹頂,將曼哈頓中城區完全覆蓋。這座穹頂城市的概念,在當時的社會引發了廣泛的討論與想像。此一構想,可謂「天馬行空」,展現了建築師對於未來城市的大膽設想。這項計畫不僅是一項建築提案,更是一場關於未來城市、能源效率以及人類與環境關係的深刻對話。此計畫的提出,正值美國經濟快速發展,社會對於科技進步抱持高度樂觀的時代,也反映了當時人們對於未來生活的大膽憧憬。

富勒在其早期設計網格穹頂的基礎上,進一步闡述了減少資源使用的理念,並提出多項論點來佐證「曼哈頓穹頂」的優越性,例如,他聲稱這座穹頂能將紐約市的能源消耗量降至一九六○年的百分之二十。此一概念啟發了科幻小說作家班・波瓦(Ben Bova),他在一九六八年九月號的《驚奇故事》(Amazing Stories)雜誌上發表了短篇故事〈曼哈頓穹頂〉(Manhattan Dome),其後更將此故事擴寫成一九七六年的中篇小說《黑暗之城》(City of Darkness)。此外,約翰・布魯納(John Brunner)在一九六八年出版的小說《桑給巴爾之立》(Stand on Zanzibar)中,也描寫了以富勒式穹頂覆蓋曼哈頓的場景。此一構想不僅在建築界引起波瀾,更跨足文學領域,成為科幻作品的重要靈感來源,影響深遠。