美國凱悅基金會宣佈,2018年度普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)得主為來自印度的巴克里希納‧多西教授(Balkrishna Vithaldas Doshi),他是第一位獲得普利茲克建築獎的印度建築師,1927年出生的多西教授成為第45位普利茲克建築獎獲得者,8月26日出生的多西教授成為第5位獲得此獎項的處女座建築師(前四位分別是安藤忠雄、Renzo Piano、楨文彥、丹下健三),並曾於2005年至2007年在普利茲克建築獎評審委員會擔任評審委員。

1927年生於印度西部城市浦那的 Balkrishna Doshi,印度獨立之際展開學習建築的生涯,曾於孟買Sir J.J.建築學院讀書,後來轉到英國短暫生活。1950 年代,他赴法國跟隨柯比意,參與一些印度地區的建築案,例如:1954 年的紡織業主協會大廈(Mill Owner’s Association Building )和 1956 年的舒德漢別墅(Shodhan House )等。1956 年,他成立自己的工作室 Vastu-Shilpa ,但 1960 年代參與印度管理研究所時,遇上著名建築師路易斯‧康,再度深受啟發,漸漸建立起東西文化融合的風格。

年過九十歲的 Balkrishna Doshi 是印度二十世紀最具影響力的建築師之一,從事建築超過七十年,曾與多名大師,如柯比意(Le Corbusier)和路易斯‧康(Louis Kahn)共事;他認為,建築作品是人生、哲學和夢想的延伸,又將普立茲克建築獎獻給先師柯比意,「其教導引領我思考身份議題,迫使我創出兼顧可持續性和本地特色的當代住房」,所有的優秀建築和城市規劃不僅要實現目的與結構的統一,還必須考慮到氣候、環境、技術和工藝,以及從最廣泛意義上對周邊環境的深刻理解和認識;建築必須超越單純的功能性,通過詩意和哲學的基底與人類的精神相關聯。

普立茲克建築獎評審讚揚,Balkrishna Doshi 的設計「嚴謹」,從不跟風、也不易過時;評審形容,Balkrishna Doshi 的建築流露其責任感,致力以高質原創的建築貢獻國家和人民。多年來,他參與多個公共建設,包括民房和文化教育機構等,例如 1966 年的「艾哈邁達巴德建築學院」(Ahmedabad School of Architecture)、1989 年的阿冉亞低造價住宅(Aranya Low Cost Housing)、1995 年的具有流線形外貌的Amdavad ni Gufa 洞穴藝廊 等等。

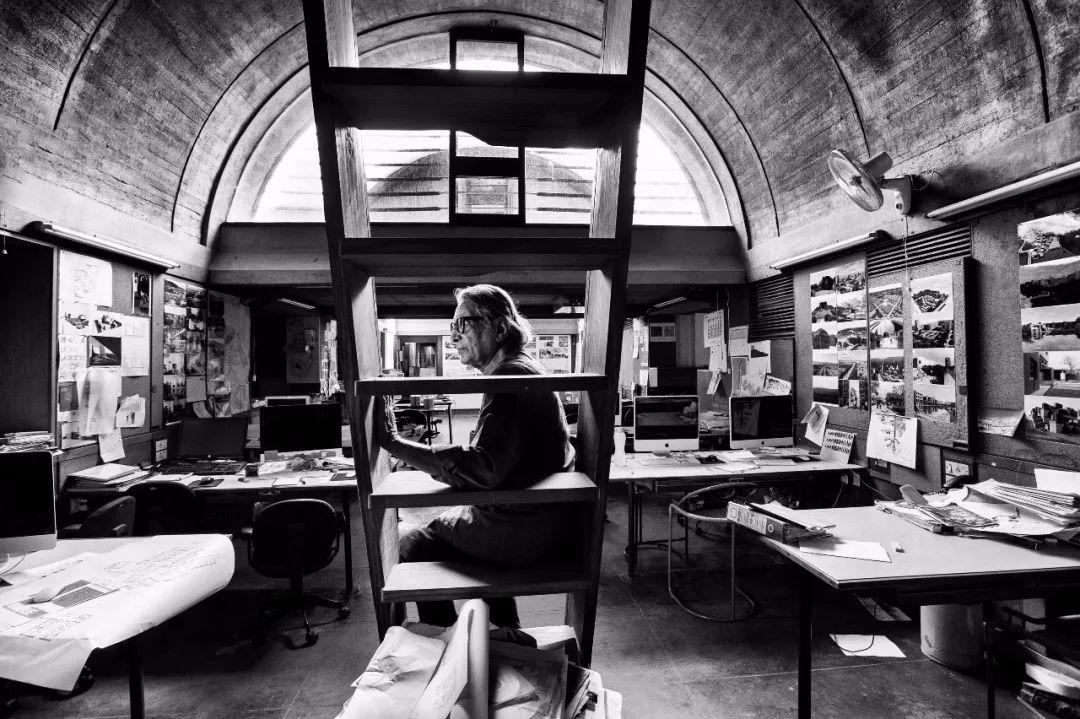

多西教授的個人建築工作室名為「Sangath」在梵語裡的意思是「一起行動」,從工作室的命名上也看得出Balkrishna Doshi對建築的熱情,同時,與許多建築師一樣,其工作室建築空間的設計也是代表作之一。

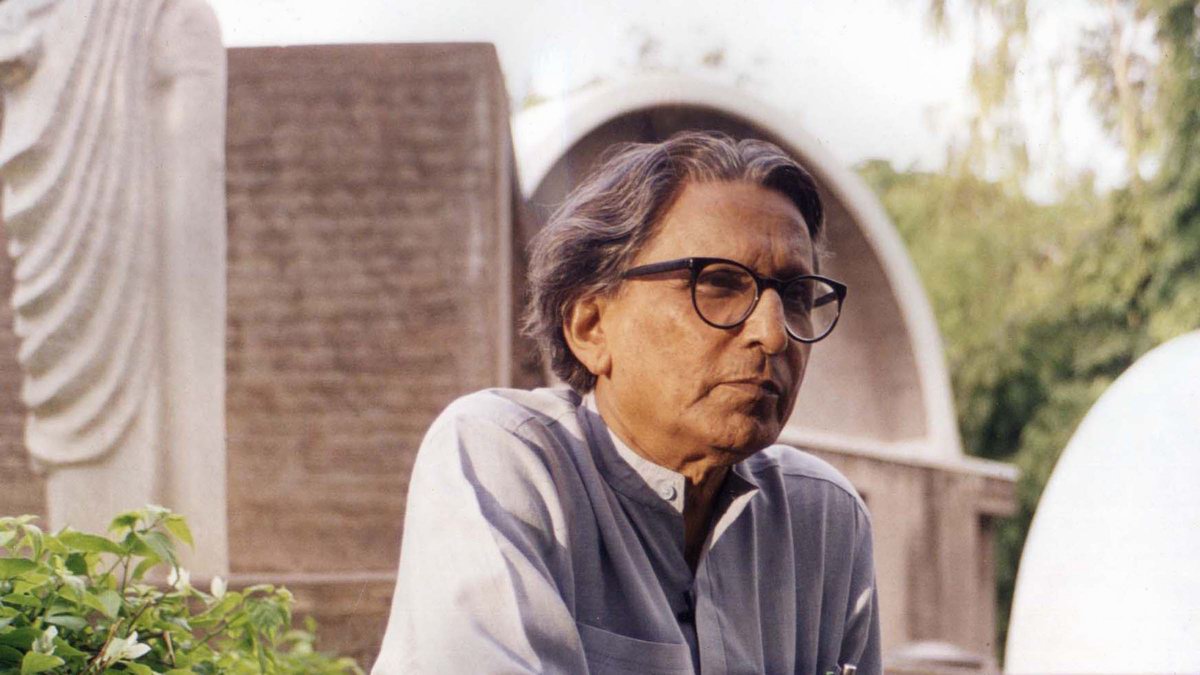

巴克里希納 • 多西,VSF提供

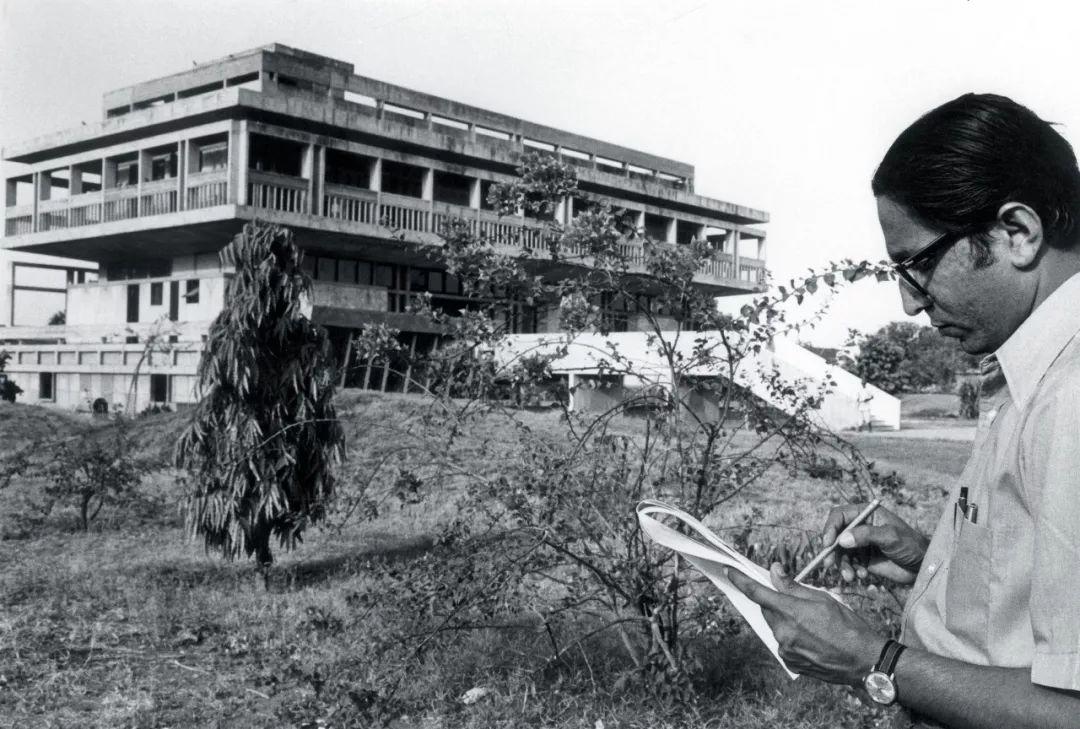

多西在印度學研究所的外面,VSF提供

巴克里希納 • 多西和勒 • 柯布西耶,VSF提供

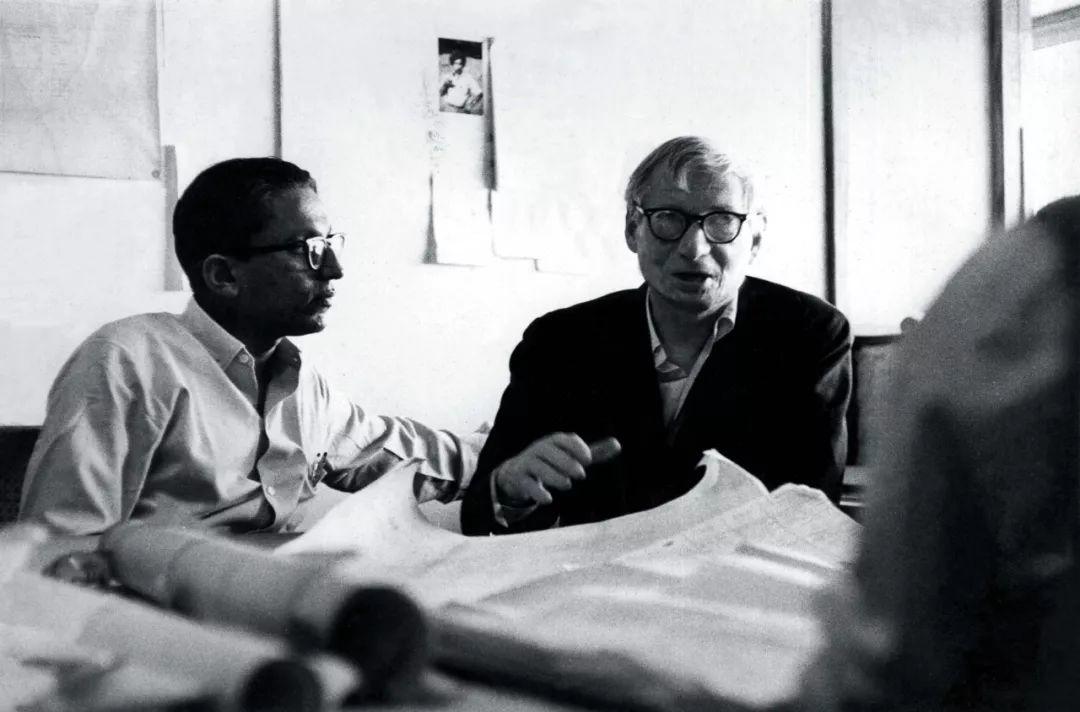

巴克里希納 • 多西和路易斯 • 康,VSF提供

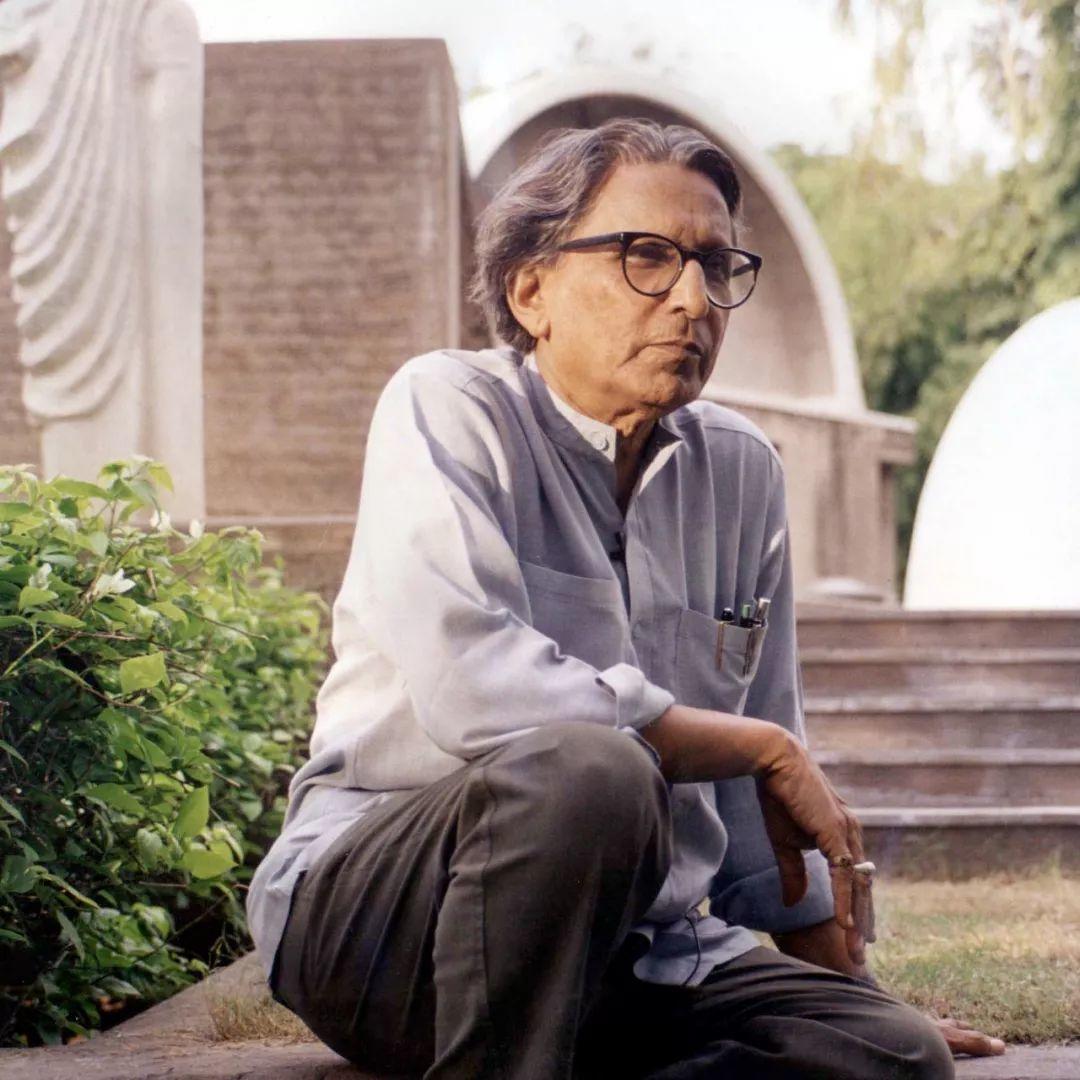

多西在Sangath桑珈建築師工作室,VSF提供

Sangath 桑珈建築師工作室,VSF提供

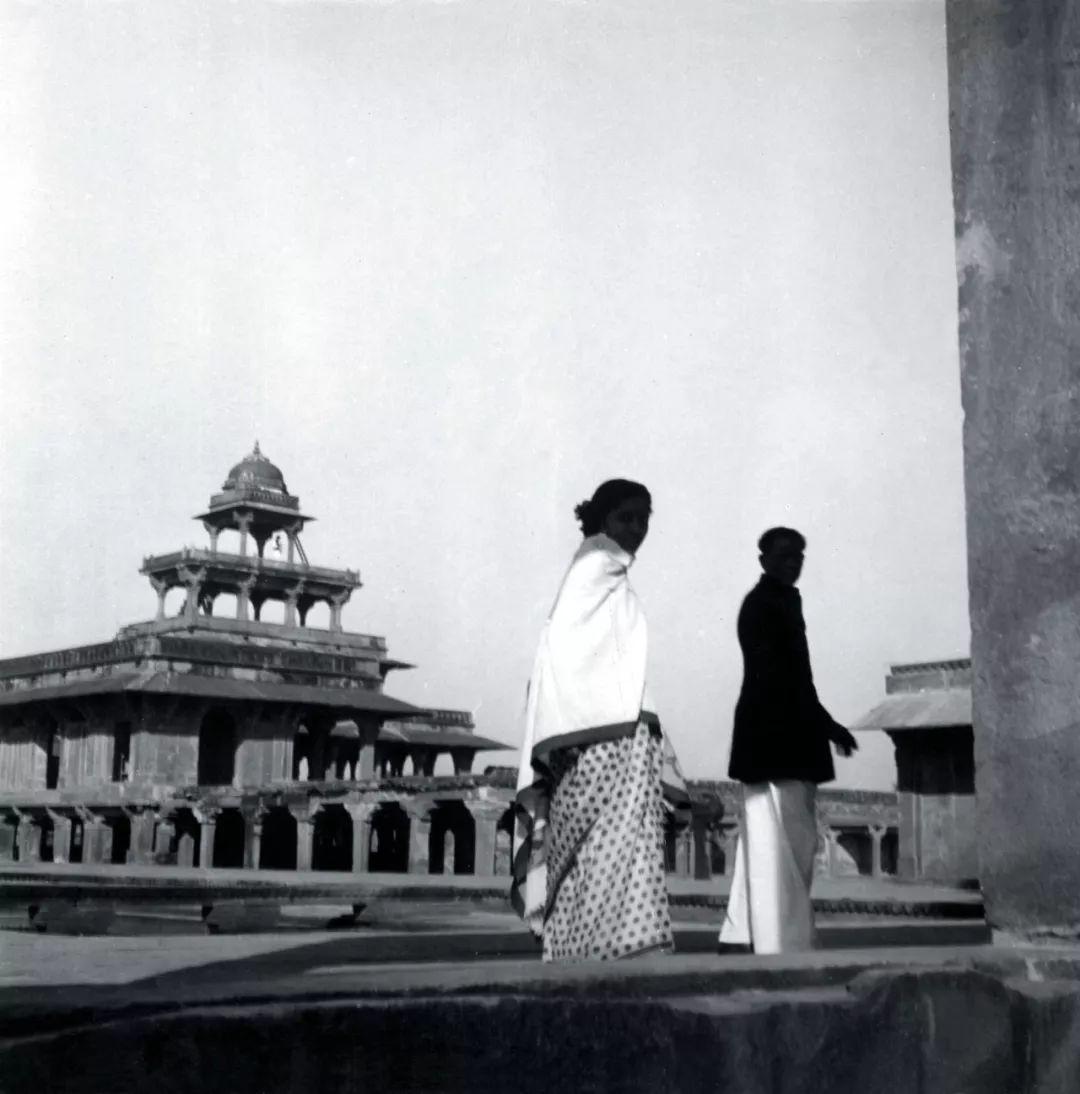

多西和他的妻子卡瑪拉在Fatehpur Sikri,VSF提供

Aranya Low Cost Housing 阿冉亞低造價住宅的社區佈局,VSF提供

Balkrishna Vithaldas Doshi 巴克里希納 • 多西作品

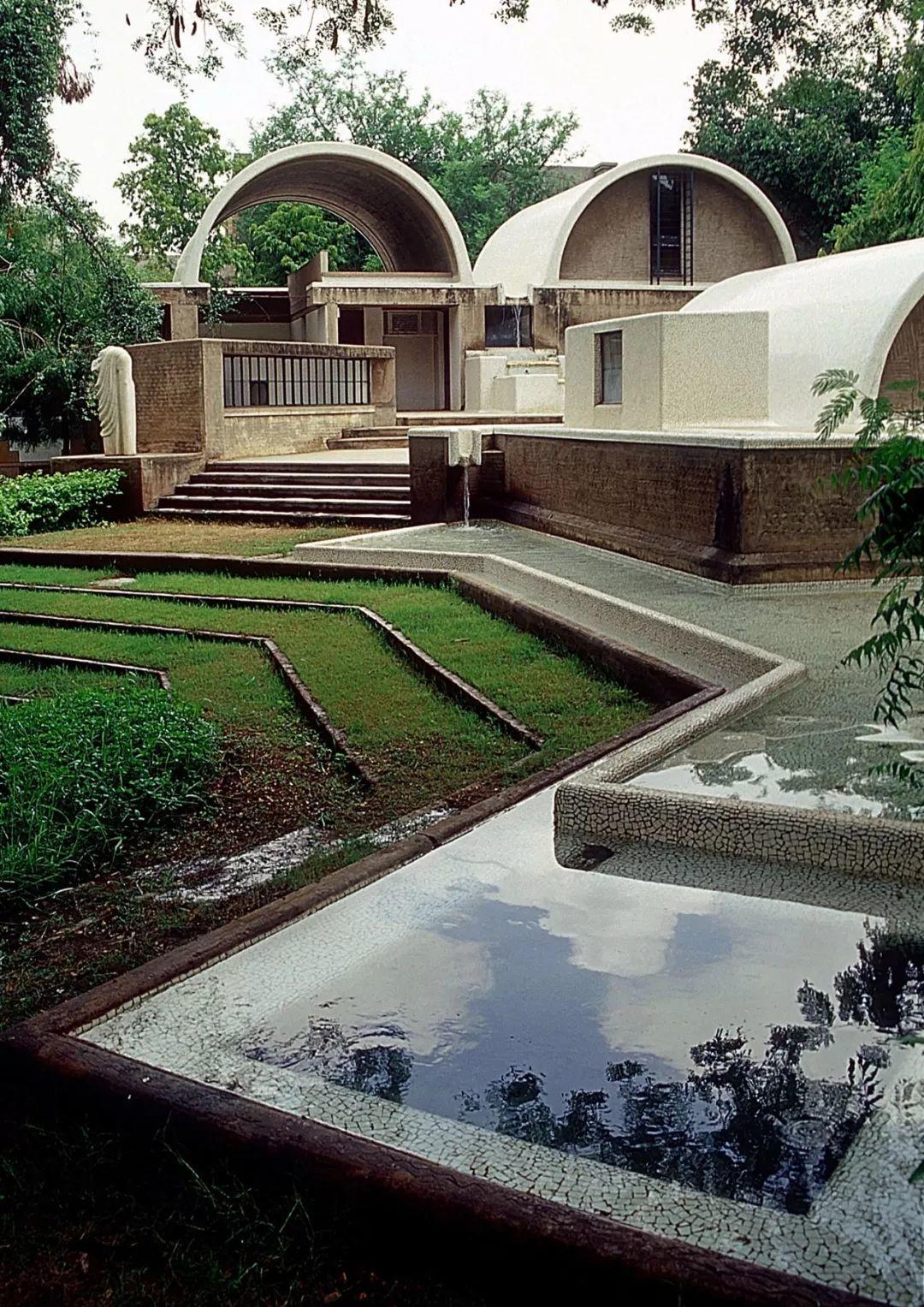

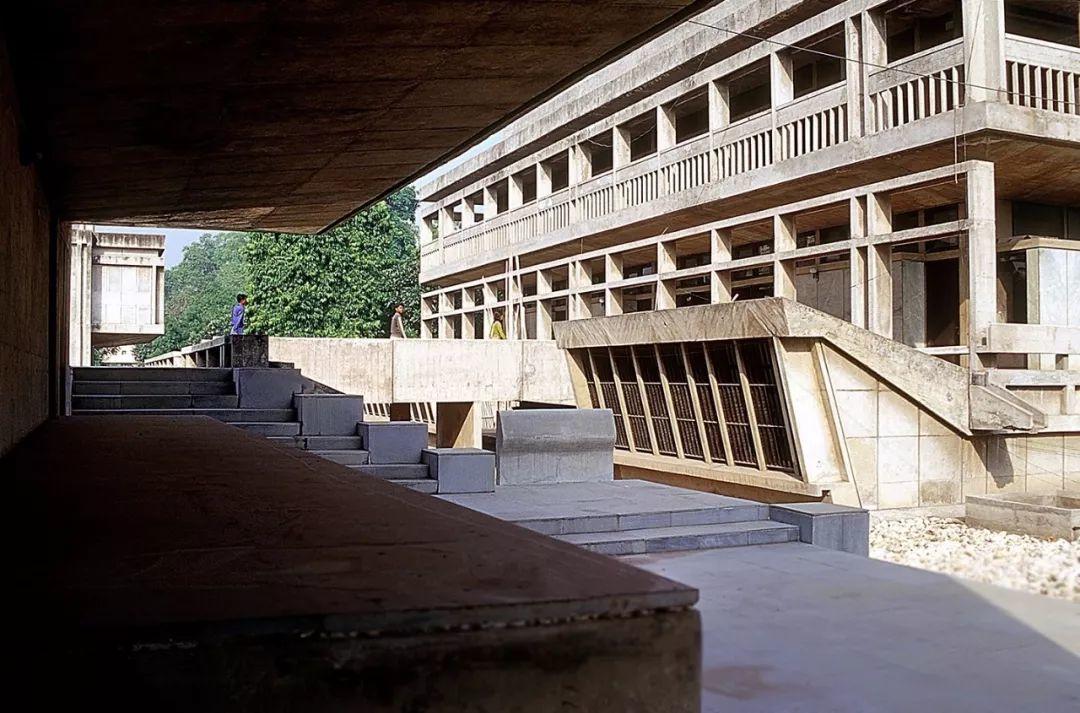

Institute of Indology 印度學研究所

1962

Ahmedabad, India 艾哈邁達巴德,印度

北立面和入口,VSF提供

印度學研究所起初作為古代文稿和繪畫珍品的收藏和研究機構而設計,最終成為了一座博物館。 「印度建築中的所有傳統元素在這裡均有所體現。設計之前,我曾研究過耆那教徒之家,為了更深入地瞭解這種傳統建築類型,我拜訪了多位耆那教聖徒。」這座建築的兩層設計,高高的基座以及通長的走廊都提取自印度傳統建築元素。

上層走廊 VSF提供

博物館庭院視角,VSF提供

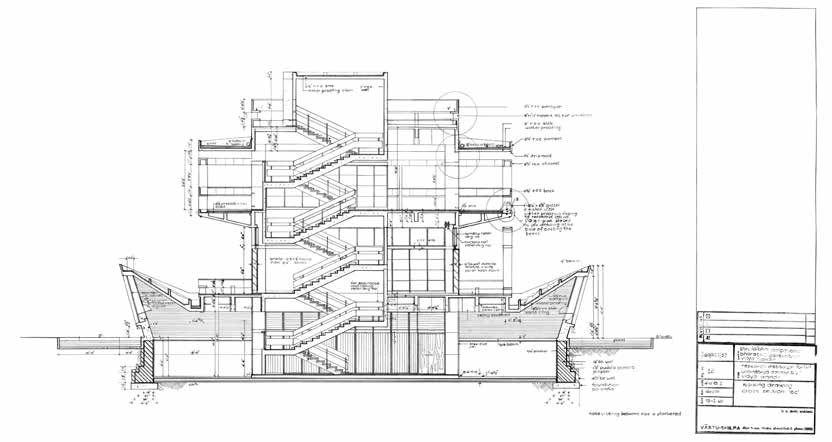

建築師綜合考量了光照、溫度以及濕度水平,得以更好地保存內部的古代文物。

上層走廊,VSF提供

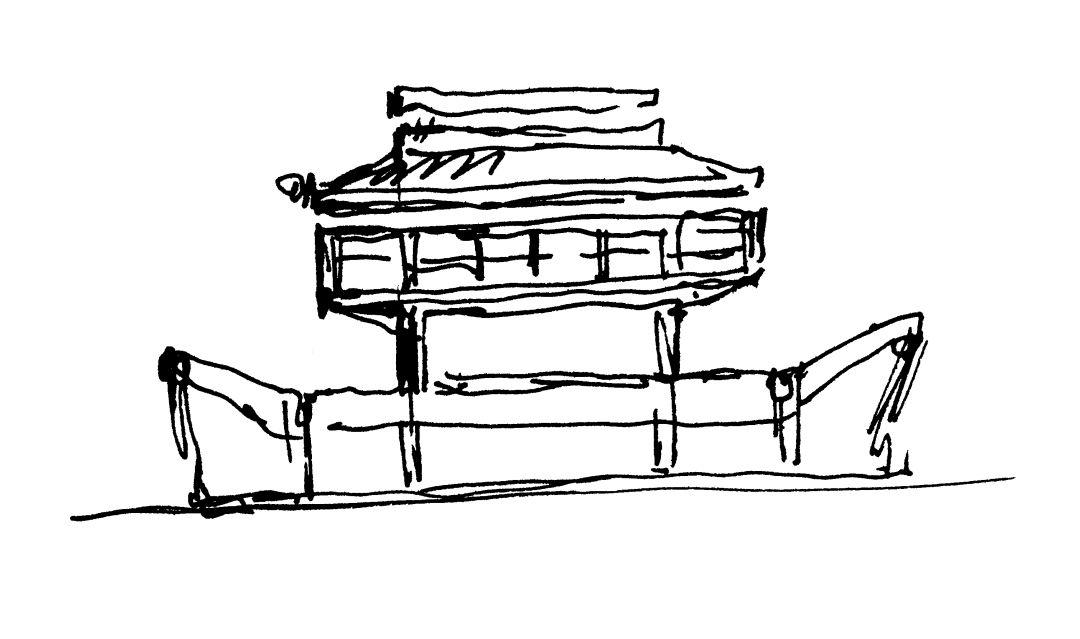

多西手繪初稿草圖,VSF提供

多西教授表示「此建築的設計靈感源自1987年普利茲克建築獎得主丹下健三先生所設計的倉敷市政廳(Kurashiki Town Hall)」。

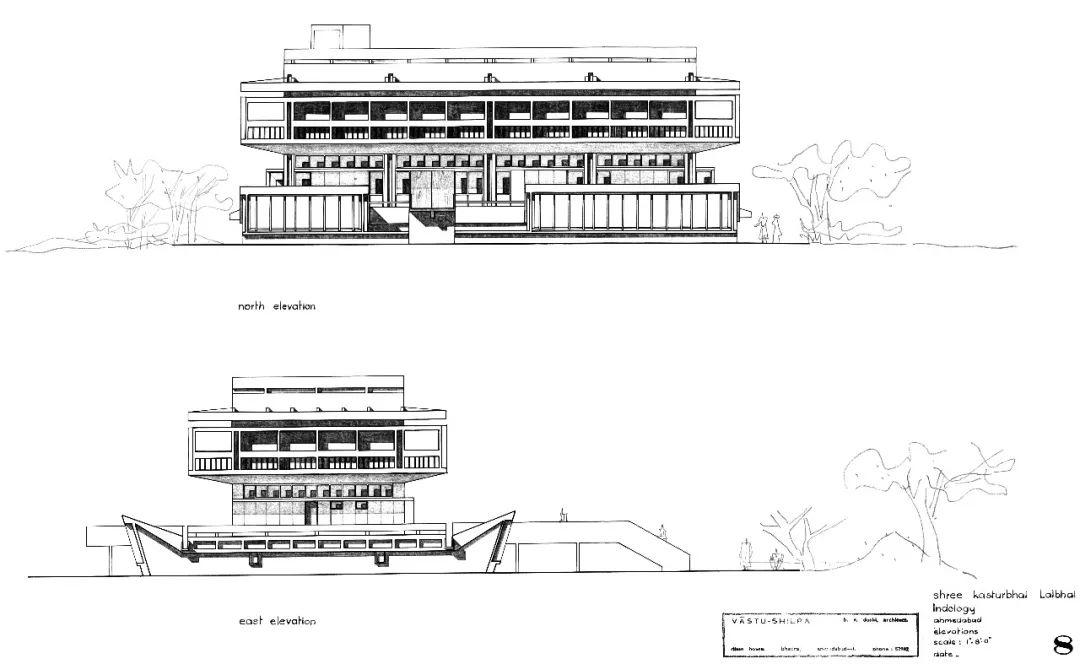

北立面及東立面圖,VSF提供

南北向剖面圖,VSF提供

Kamala House 卡瑪拉住宅

1963

Ahmedabad, India 艾哈邁達巴德,印度

不同於當時的傳統印度住宅,花園被設置在了房子後方,而不是在前面,從而更好地保證私密性,VSF提供

晨光下的地下室,VSF提供

卡瑪拉住宅亦是多西的自宅,名字來自他的妻子卡瑪拉。多西在設計中融合了東西方元素,貫穿了可持續和經濟節能的理念,且最大限度地引入自然光照,而空腔牆壁則起到更高效的保溫隔熱作用。

A+U提供

除了四個功能房間:畫室、餐廳、廚房和臥室,這座一層半的建築在1986年做了一部分擴建,傍晚時分的暮光下依稀可見。

Centre for Environmental Planning & Technology 環境規劃與技術中心(現CEPT大學)

1966-2012(多期工程)

Ahmedabad, India 艾哈邁達巴德,印度

卡諾里亞藝術中心,藝術家工作室,VSF提供

從北草坪望向建築學院,VSF提供

「CEPT大學正變得更像一個大家庭,身在其中的每個人都能意識到自己的角色而各得其所。學習氛圍無處不在,我們對此的呼應塑造著我們的未來人生。」最初在1966年時只有建築學院,後逐年擴張,1970年增設規劃學院,1978年增設視覺藝術中心,1982年增設建築科學與技術學院、室內設計學院,1984年增設卡諾里亞藝術中心以及2012年增設展覽館。

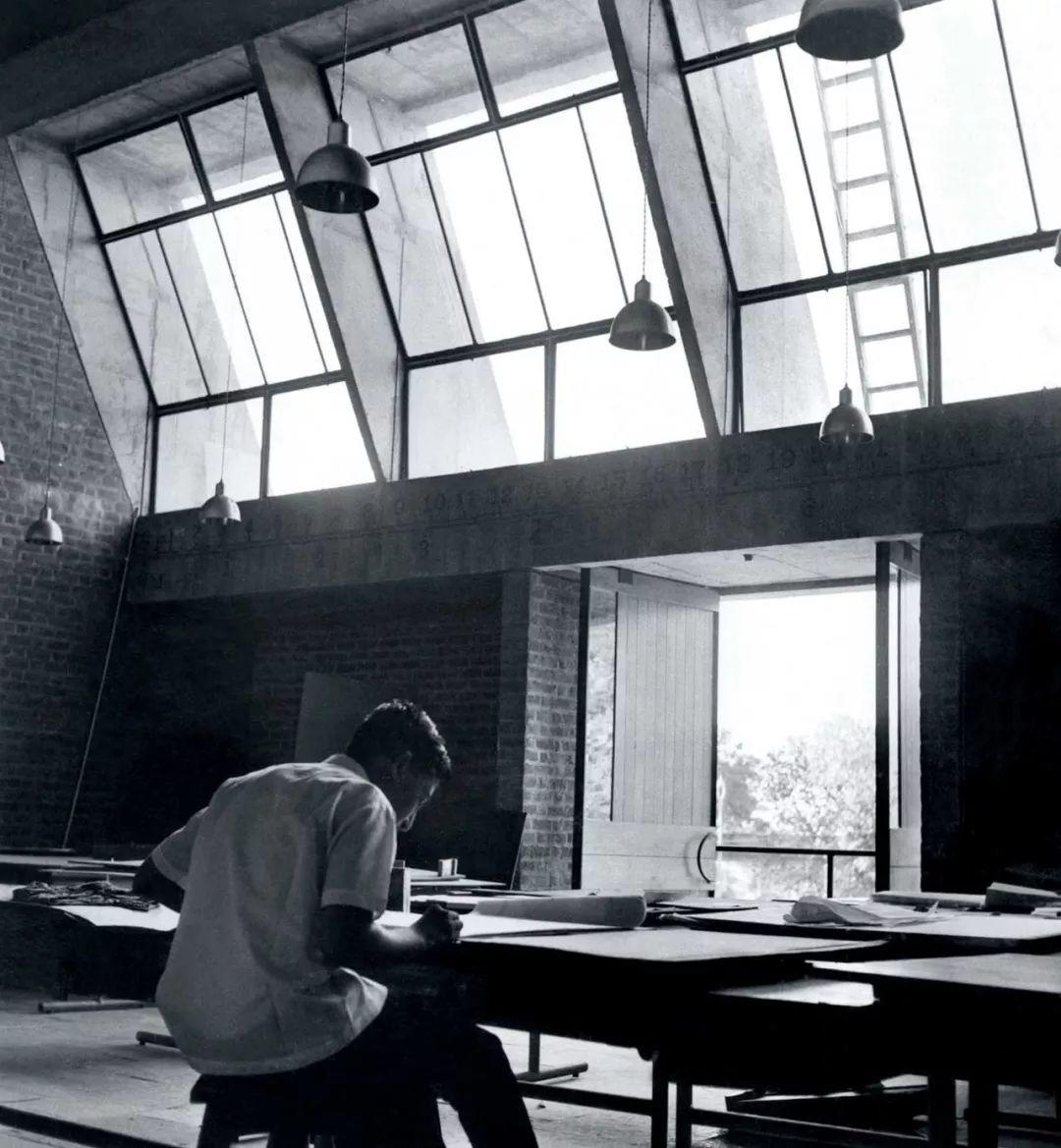

自然光灑進建築學院的工作室裡,VSF提供

多西模糊了內外空間的定義,創造出將兩者無縫結合的有頂開放空間,VSF提供

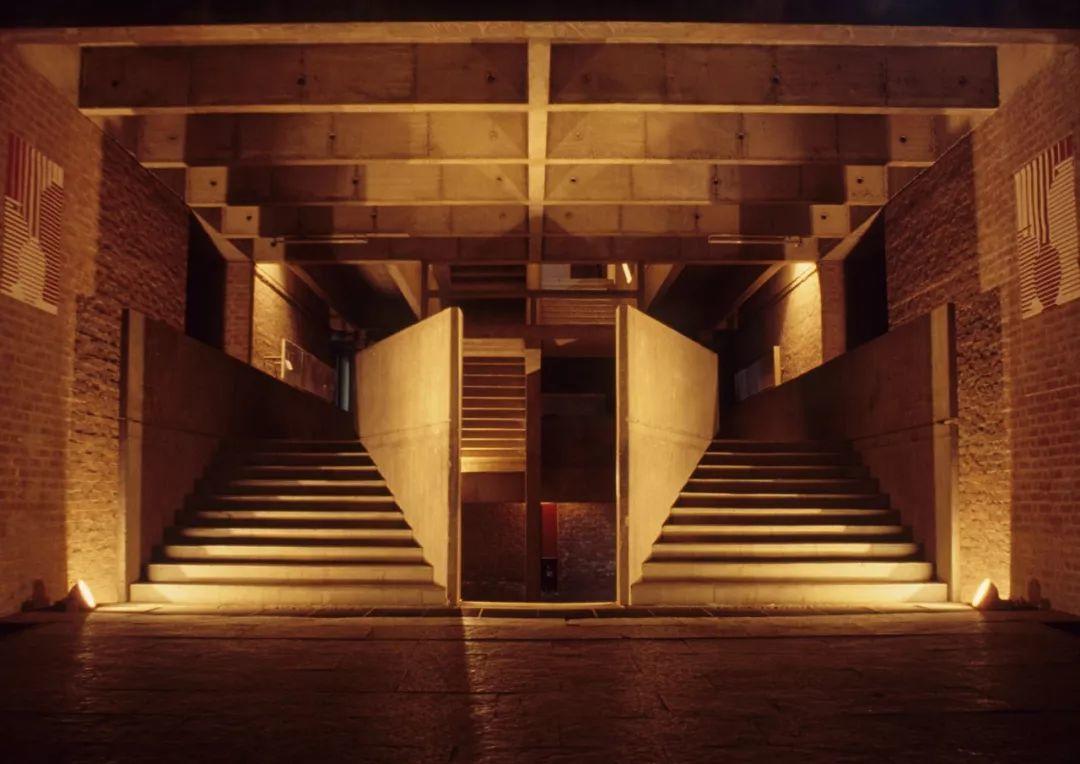

漏斗形入口旨在引導微風穿過建築物,VSF提供

工作室下方的互動空間,VSF提供

從行政區望向建築學院,VSF提供

雙層挑高的空間用於多功能活動,可以俯瞰風景和工作室,VSF提供

CEPT大學內的建築可以滿足各個學科的不同需求,不斷成長演進的校園為後續擴展提供了空間。 校園中教職員與學生的日常活動,使得物理建築與自然環境之間產生互動關聯。

鼓勵學生之間交流互動的活動空間,VSF提供

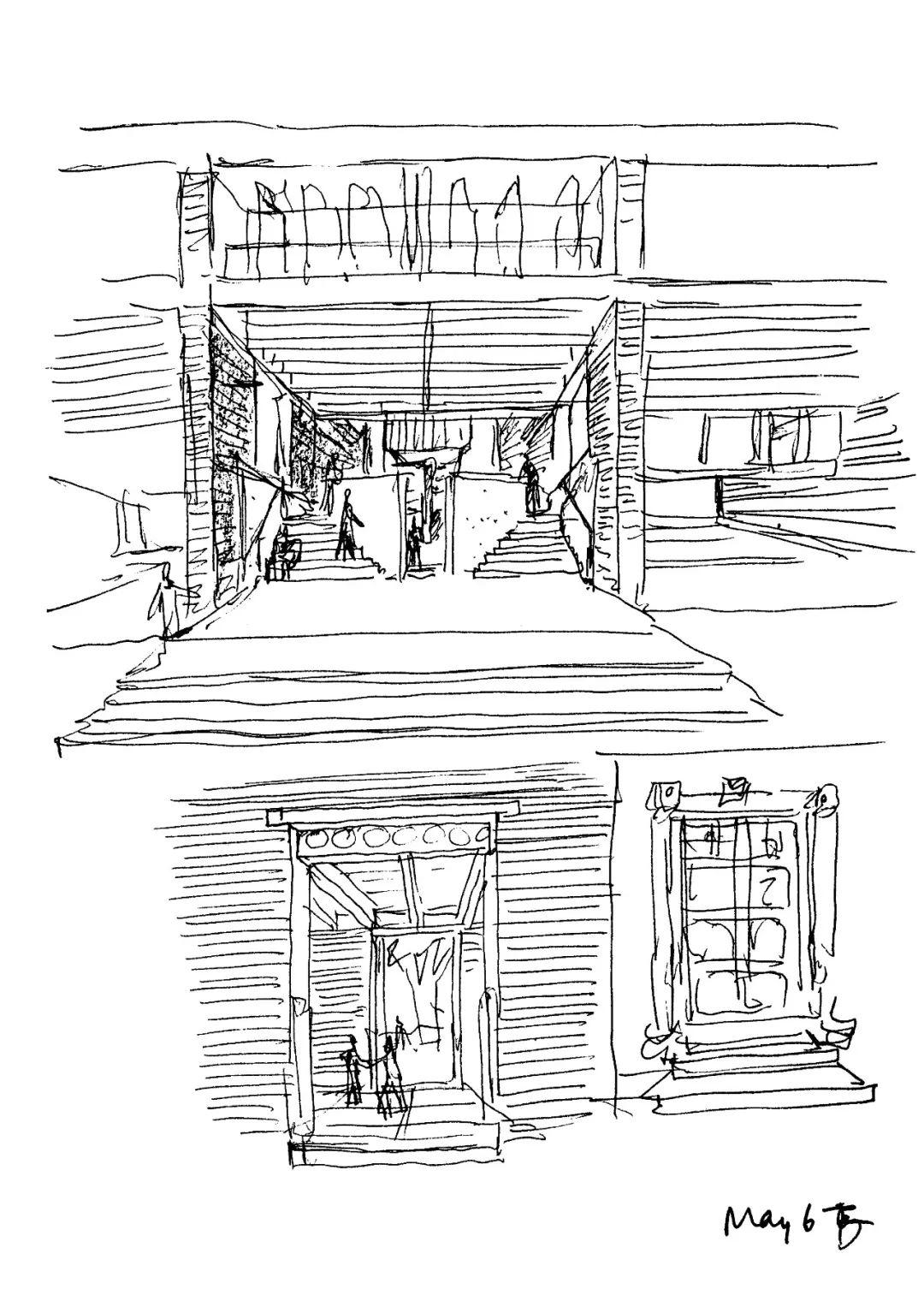

南立面下入口的手稿,VSF提供

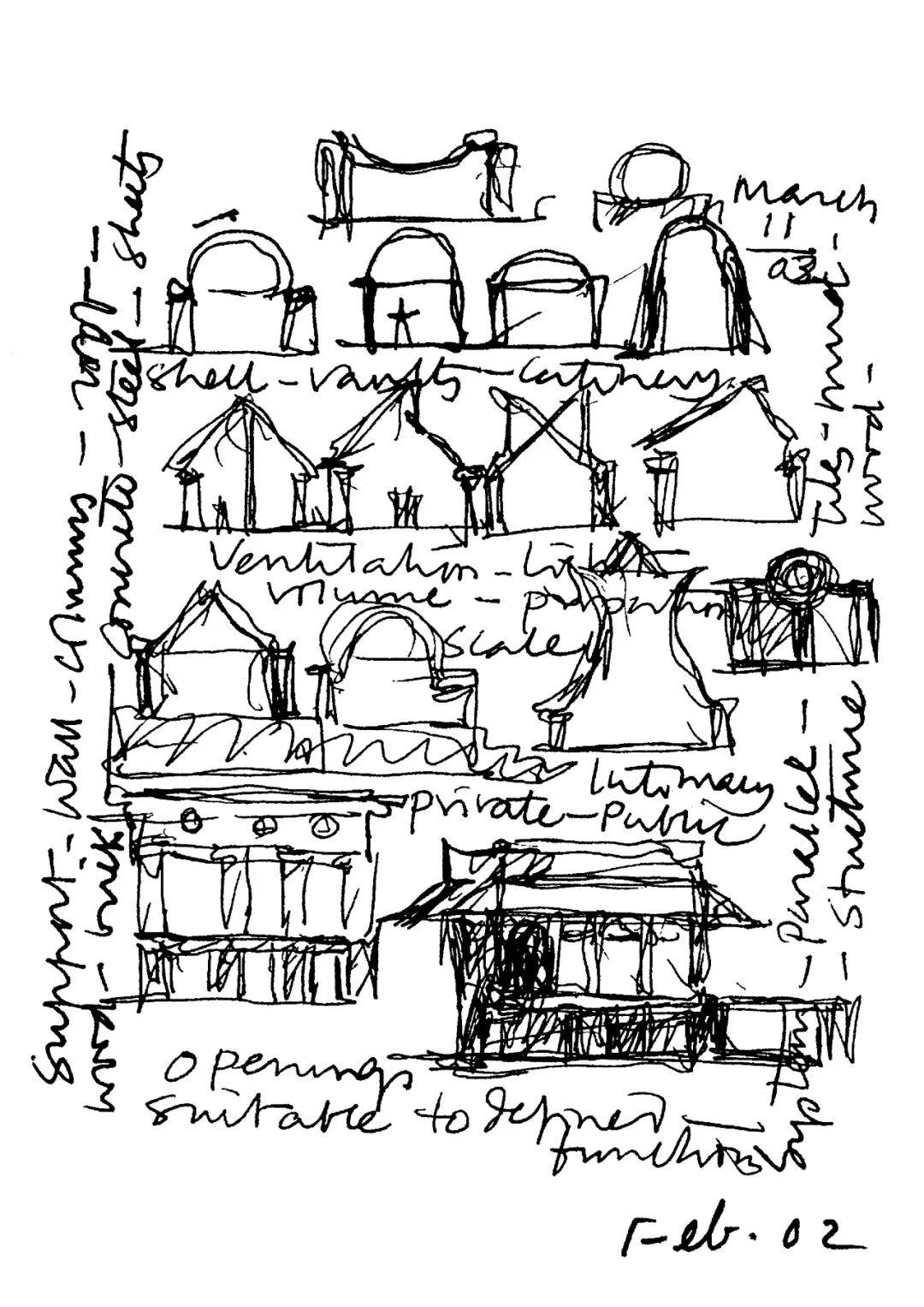

關於通風、光線和空間特徵各種形式的研究,VSF提供

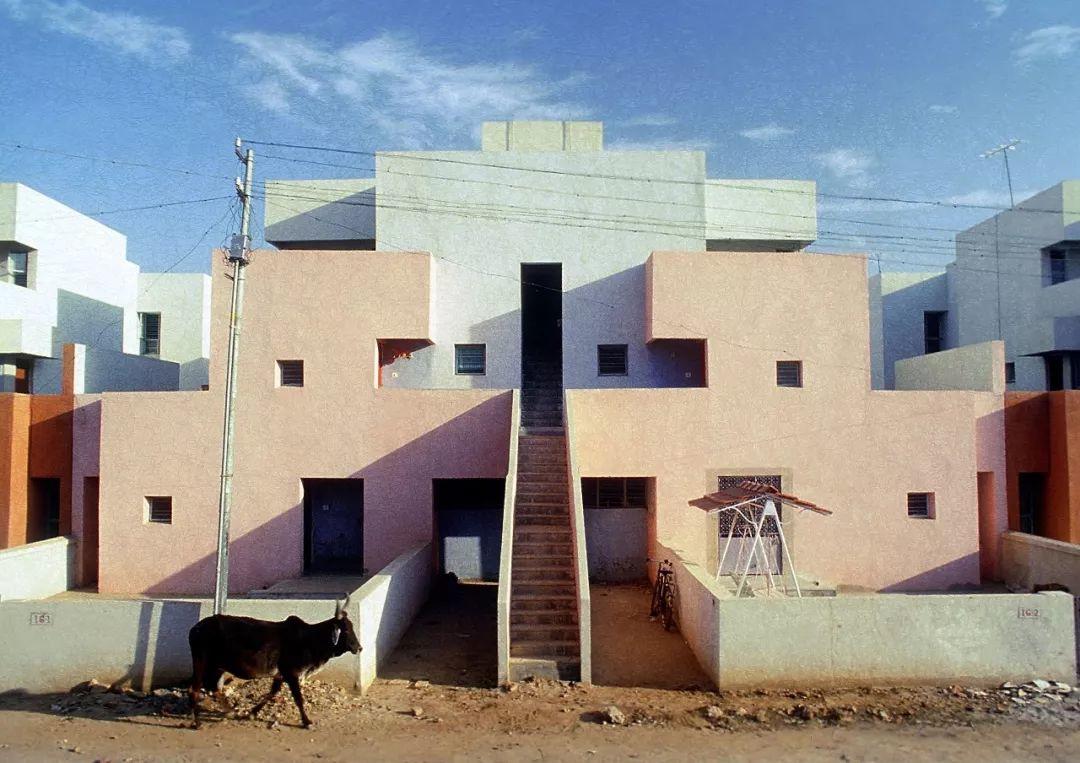

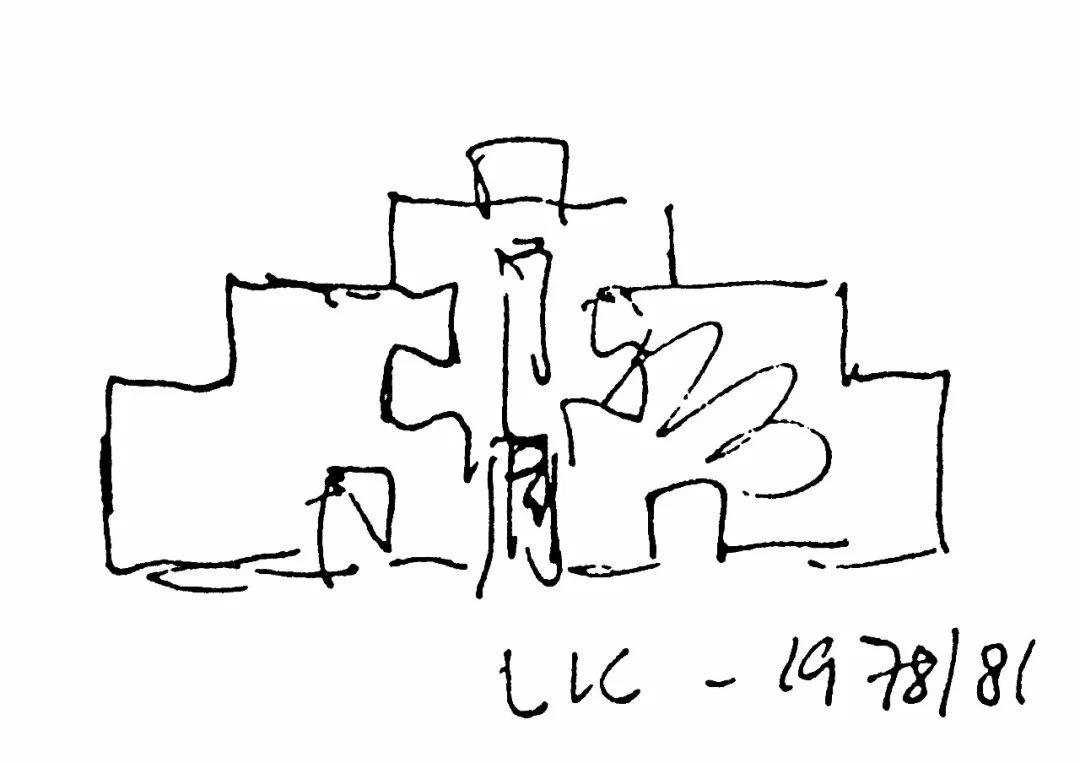

Life Insurance Corporation Housing 人壽保險公司集合住宅社區

1973

Ahmedabad, India艾哈邁達巴德,印度

入住前的房屋,VSF提供

多西教授認為,「我最喜歡的住宅案之一,就是我為人壽保險公司在艾哈邁達巴德設計的住房……我知道這些房子會有同一家族的幾代人居住,他們與房子產生關聯,有強烈的歸屬感,還會根據不同需求改造其中一部分空間」。

VSF提供

為了適應印度家庭不斷變化的社會文化需求,多西顛覆了集合住宅的傳統佈局,他將最大的房型設計在底層,而將最小的房型設在頂層,使得上層單元可享受露台,並且在需要時將其轉換成一個額外的居住空間。

街景模型 VSF提供

住宅單元手繪初稿 VSF提供

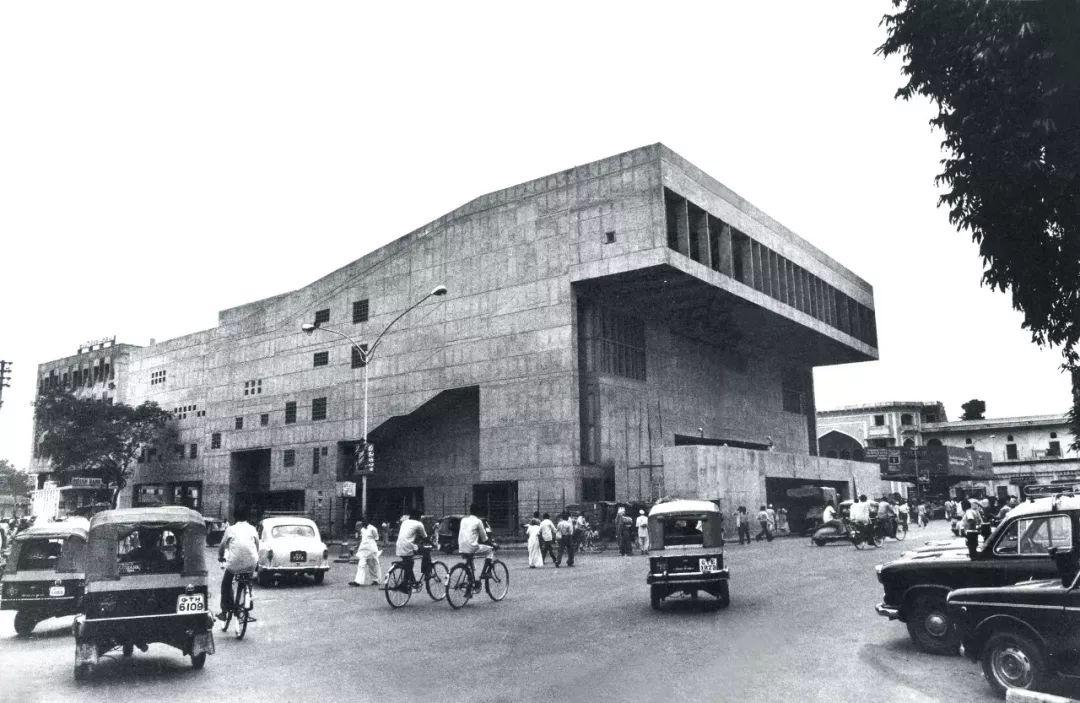

Premabhai Hall表演廳

1976

Ahmedabad, India 艾哈邁達巴德,印度

Bhadra Square 巴德拉廣場望向Premabhai Hall表演廳,VSF提供

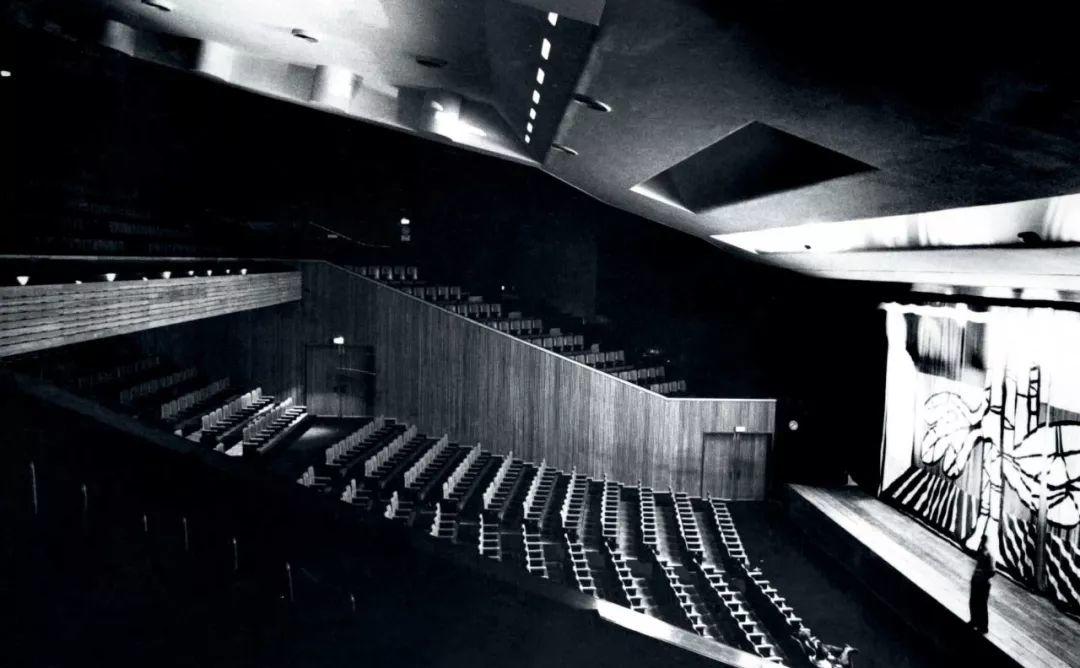

「一座好劇院……是城市中最活躍和最富創意的那部分元素的延伸。是一個讓所有藝術家相互碰撞並再創作的地方,創造出生活的全新圖景。」作為公共劇院的Premabhai表演廳是一座大型混凝土建築,內設禮堂、寬闊的內走廊和公共集會空間。

由門廳進入禮堂的入口 由VSF提供

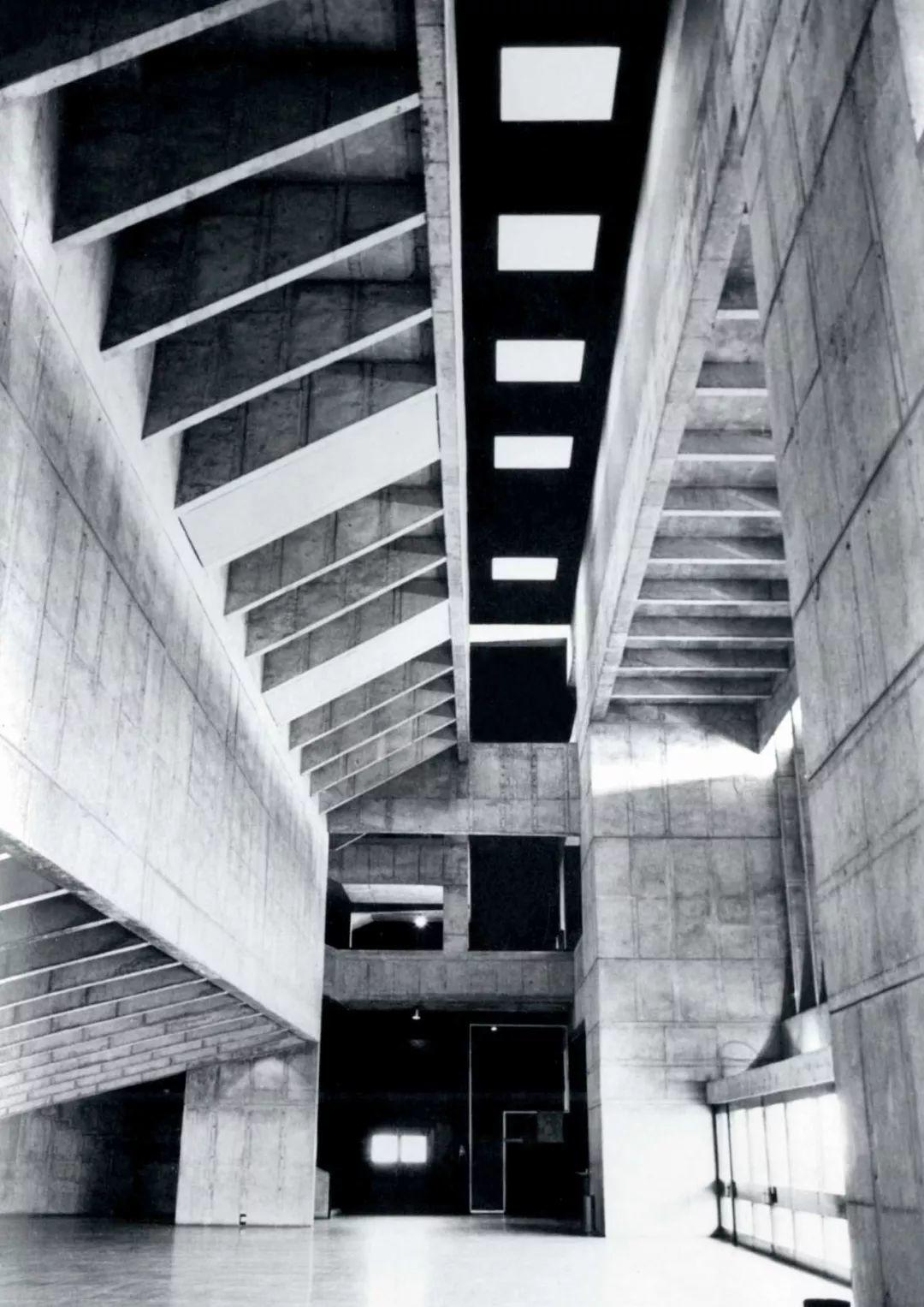

自然光灑進門廳 VSF提供

可進入禮堂的頂層空間 VSF提供

通往各層觀眾席的樓梯 VSF提供

禮堂內景 VSF提供

包廂座位入口處的光束傾瀉而下 VSF提供

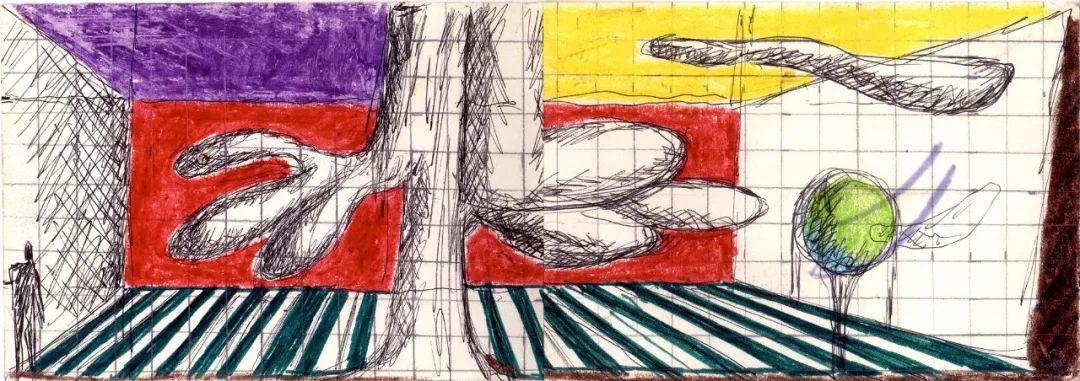

多西手繪的帷幕圖案設計稿 VSF提供

Indian Institute of Management, Bangalore 印度管理學院班加羅爾分校

1977-1992(多期工程)

Bangalore, India 班加羅爾,印度

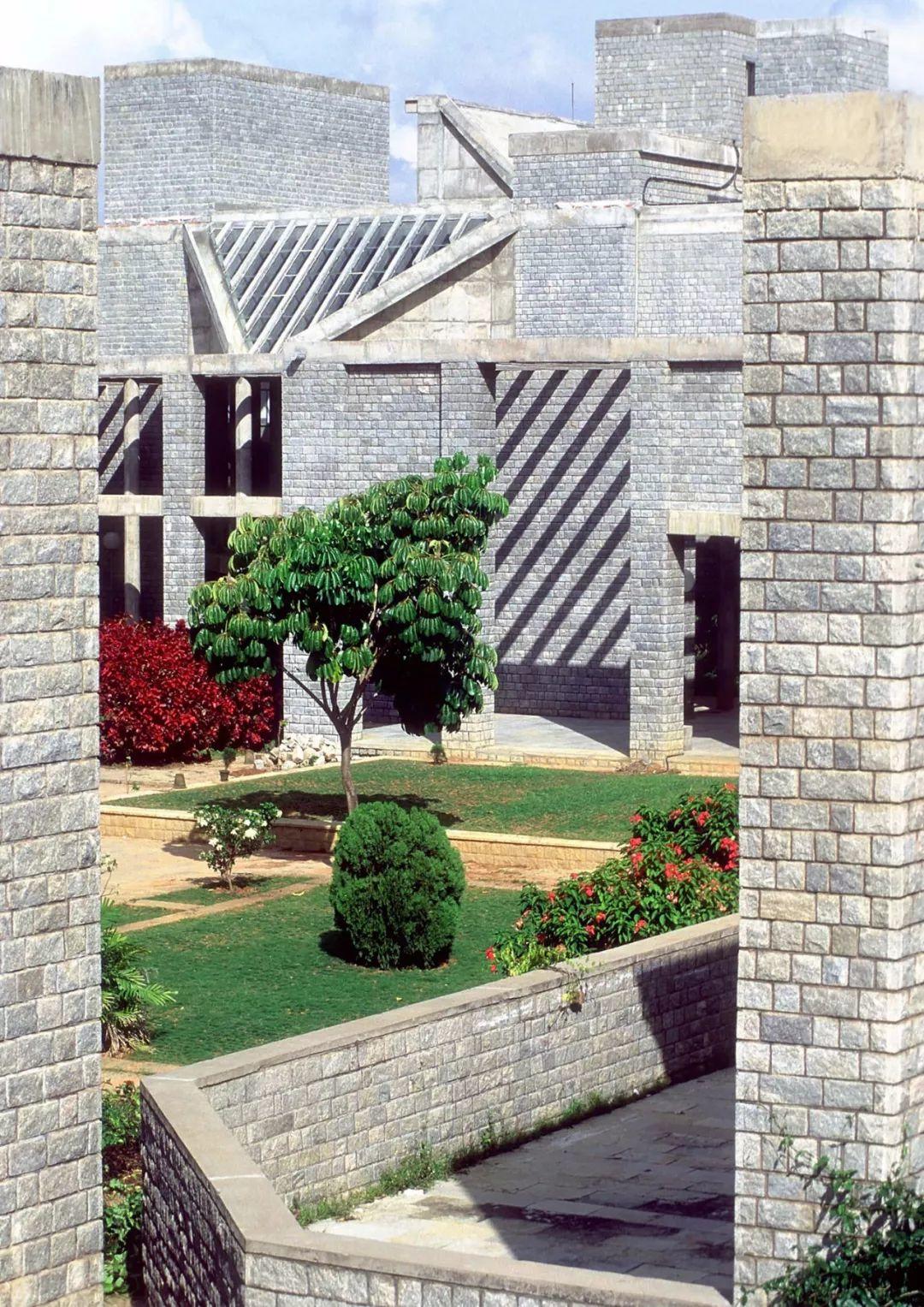

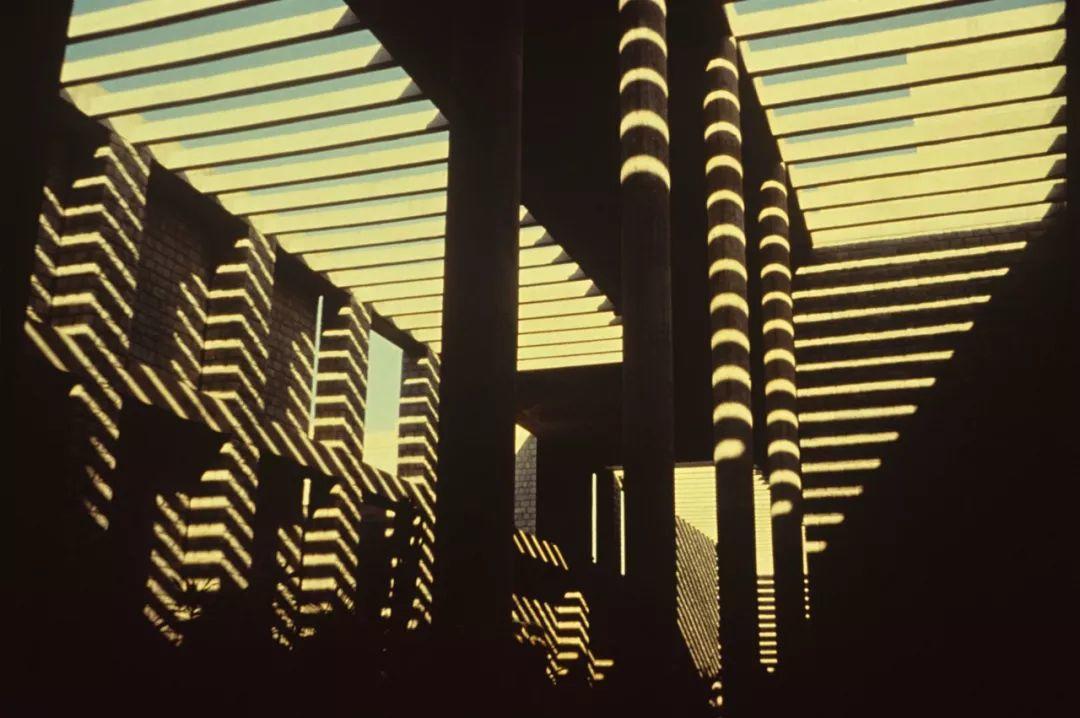

內部庭院 VSF提供

受到迷宮一般的傳統印度城市與寺廟的靈感啟發,印度管理學院班加羅爾分校的設計中將建築、庭院和藝廊相互串聯,設置了各種各樣的避暑空間,並通過半開放的走廊和花園,將綠植景觀引入空間。

圖書館內景 VSF提供

「功能、動線、自然的有機整合,以及同時容納各種活動的可適性,都是班加羅爾校區的特色。」

穿過外部走廊的光影 VSF提供

從半開放的走廊望向圖書館 VSF提供

「我想開創一種體系,讓班加羅爾校區的建築消失,從而更純粹地體驗建築之間的空間……我想最重要的東西是rasa(梵語,即為味道、意趣、情感體驗),一種讓空間難以忘懷的微妙體驗,它能拓展聯想並激發豐盈的想像。」

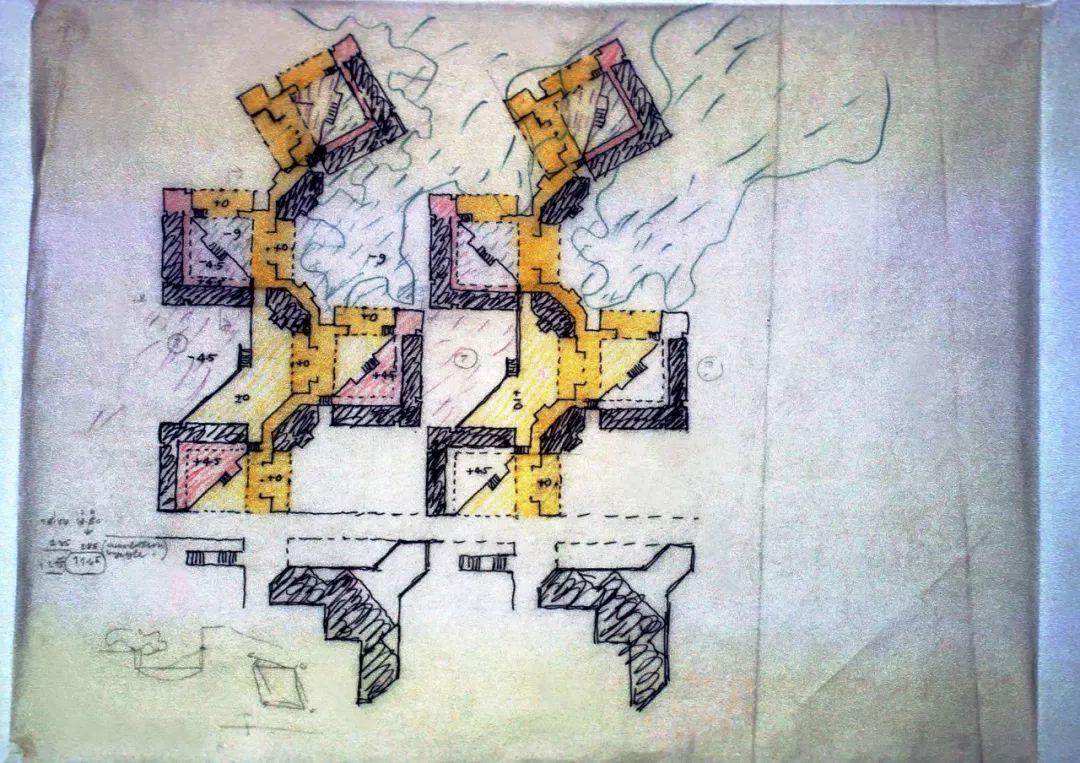

多西手繪宿舍與庭院平面圖 VSF提供

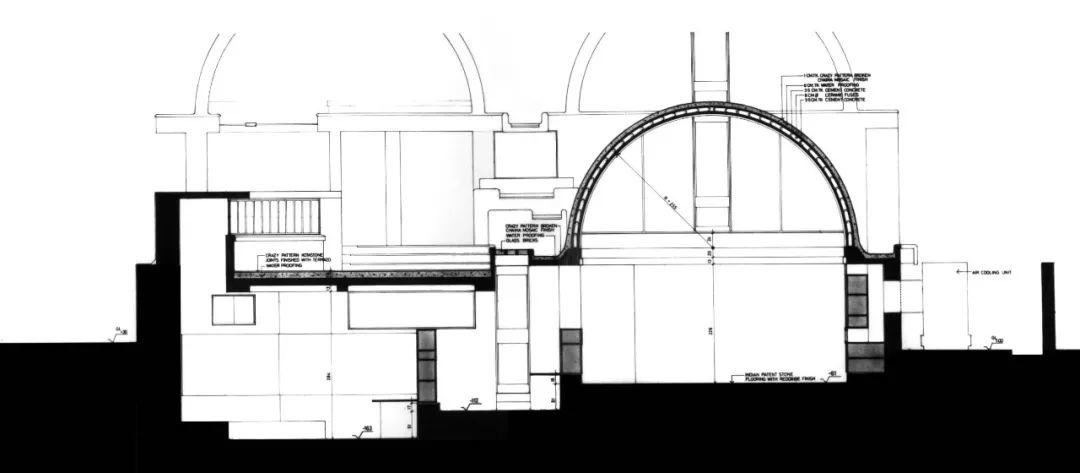

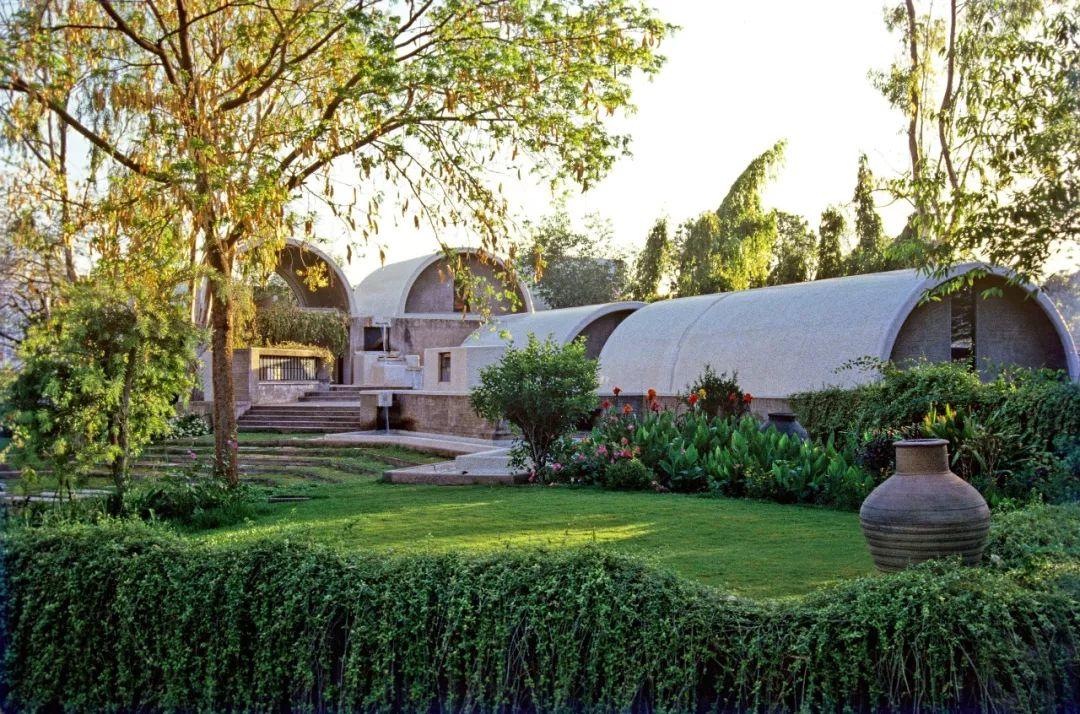

Sangath Architect’s Studio 桑珈建築師工作室

1980

Ahmedabad, India 艾哈邁達巴德,印度

露天劇場的草地台階通向桑珈的入口 VSF提供

「桑珈融合了對印度生活方式的意向和聯想。過往的思緒與回憶在此碰撞,喚醒並連接起被遺忘的片段。桑珈亦成為一座不斷發展的、供人們溫故知新的校園。它已經成為了文化、藝術和可持續發展完美結合的典範,研究探索、機構設施和最大限度的可持續性在這裡倍受重視。」

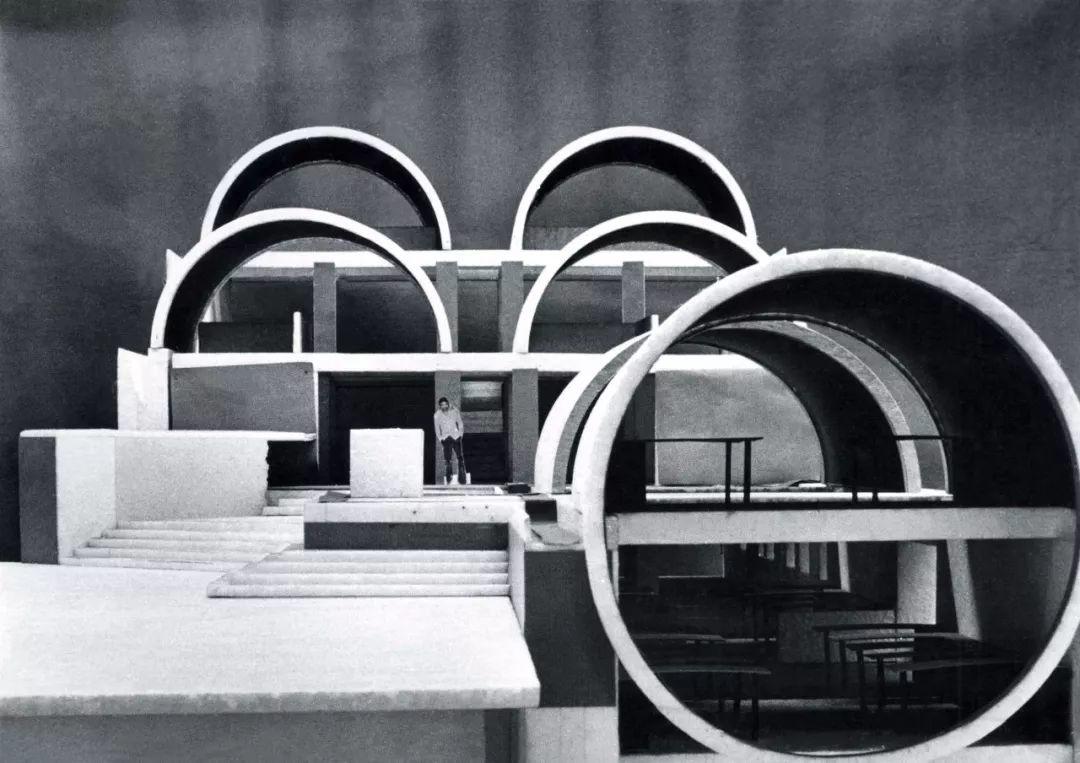

入口視角 VSF提供

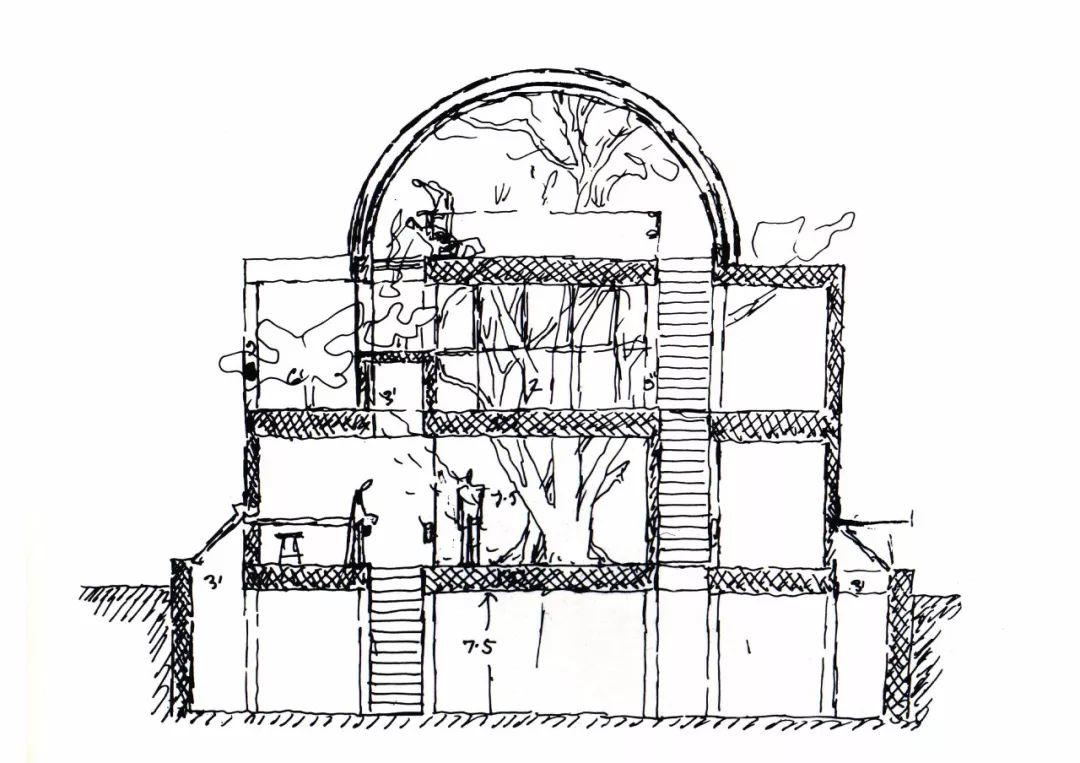

桑珈是多西的個人工作室。在梵文中,桑珈的意思是「一起行動」。一些標誌性元素,如梯田、池塘、土丘和拱頂構成了建築簡潔的線條,不同的光線、形狀以及用途塑造出豐富多樣的內部空間,同時又通過混凝土外牆將其有機統一。

剖面手稿, VSF提供

桑珈代表建築師對生活和其關聯議題的理解,建築的概念由層次豐富的經歷所構成。「我總是被那些歷經演變,依舊保持初衷的建築所吸引。」

拱頂研究模型 VSF提供

總平面圖細密畫 VSF提供

橫向剖面圖 VSF提供

工作室外部空間,VSF提供

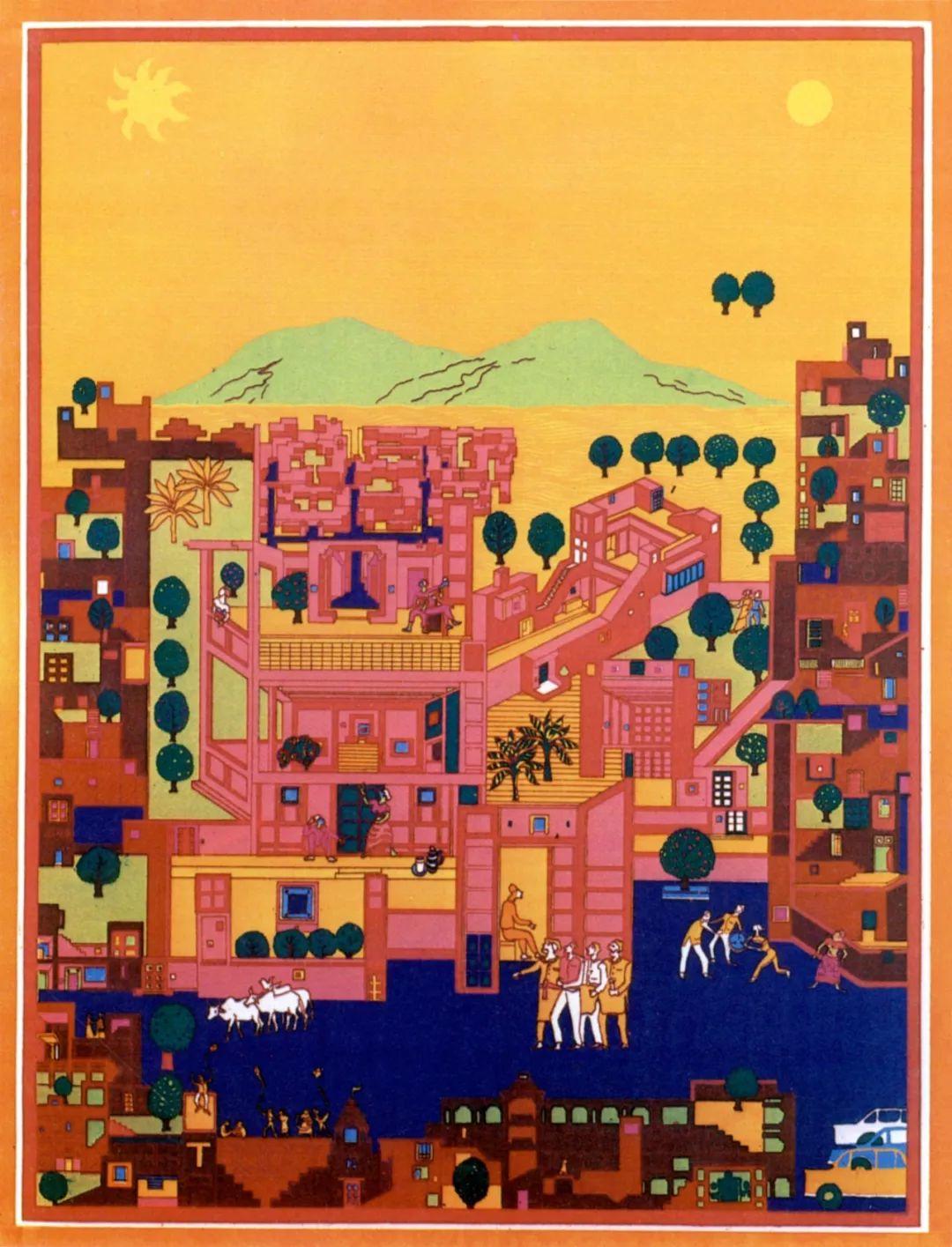

Vidhyadhar Nagar Masterplan and Urban Design 總體規劃與城市設計

1984

Jaipur, India 齋浦爾,印度

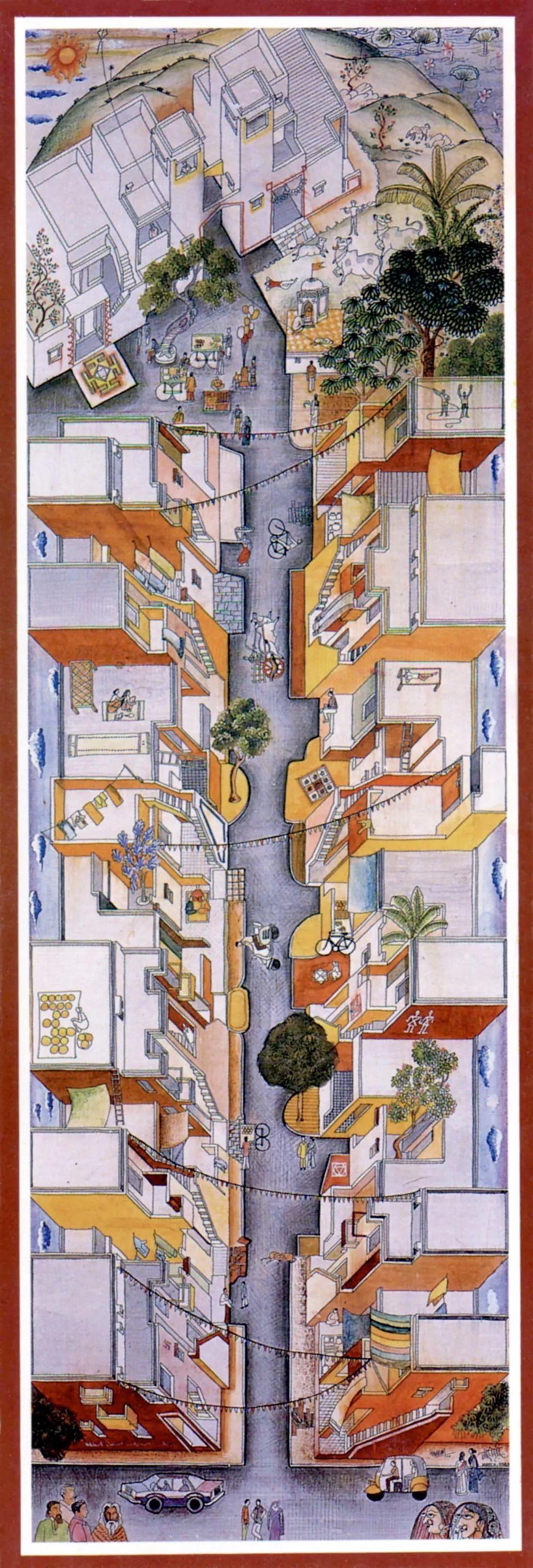

平面及立面圖細密畫,VSF提供

「我們能否最大限度地減少機動車出行,而提倡步行和自行車出行呢?能否改變傳統的土地使用模式,而進行綜合開發呢?能否創造多種維度的機會使得大家能一起工作呢? 存在最完美的交通運輸網嗎?」這是建築師在考慮住區總體規劃和城市設計時探索的一些問題。

表現Vidhyadhar Nagar與齋浦爾以及周邊環境關係的模型,VSF提供

通過對昌迪加爾和齋浦爾老城的分析,從而建立起一個綜合考慮交通運輸、人口結構、就業模式、基礎設施和環境開發的社區。

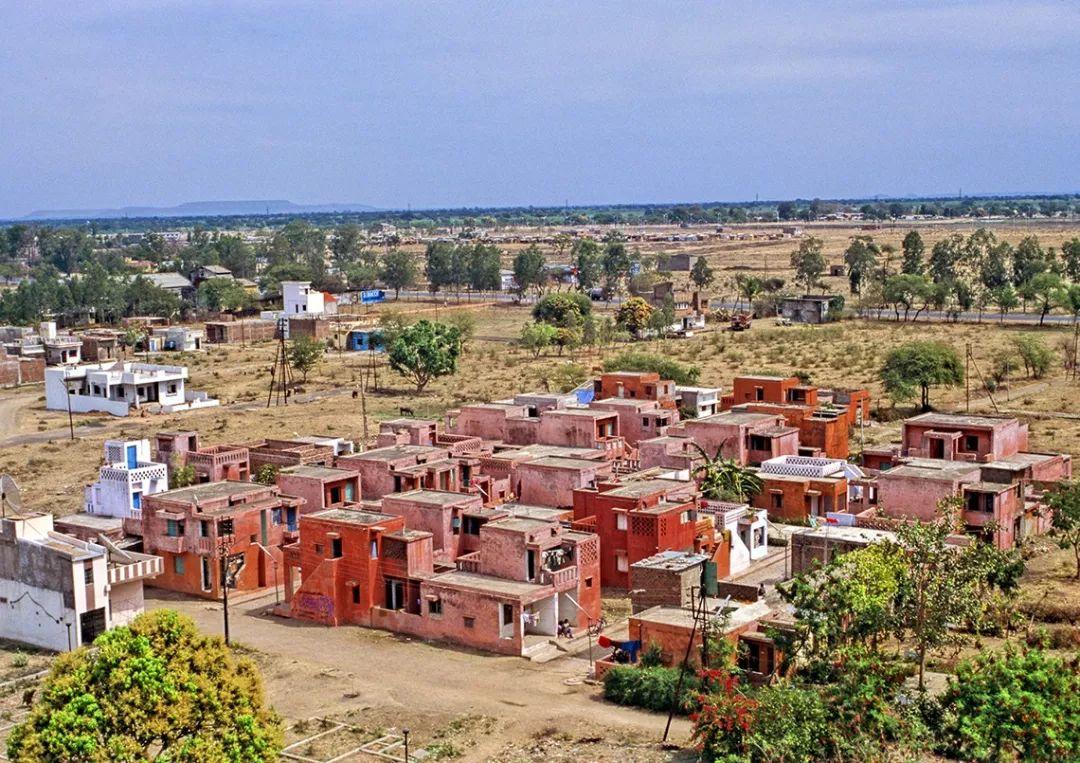

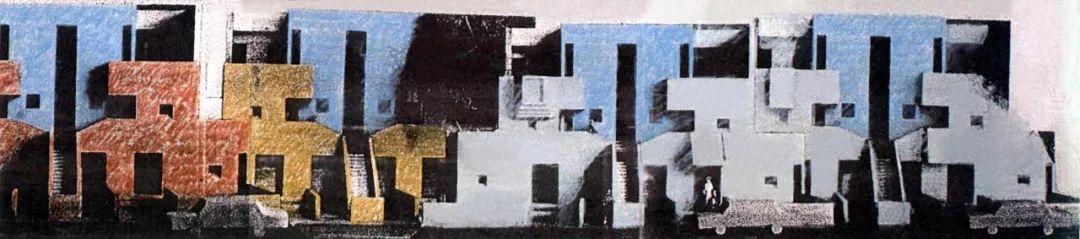

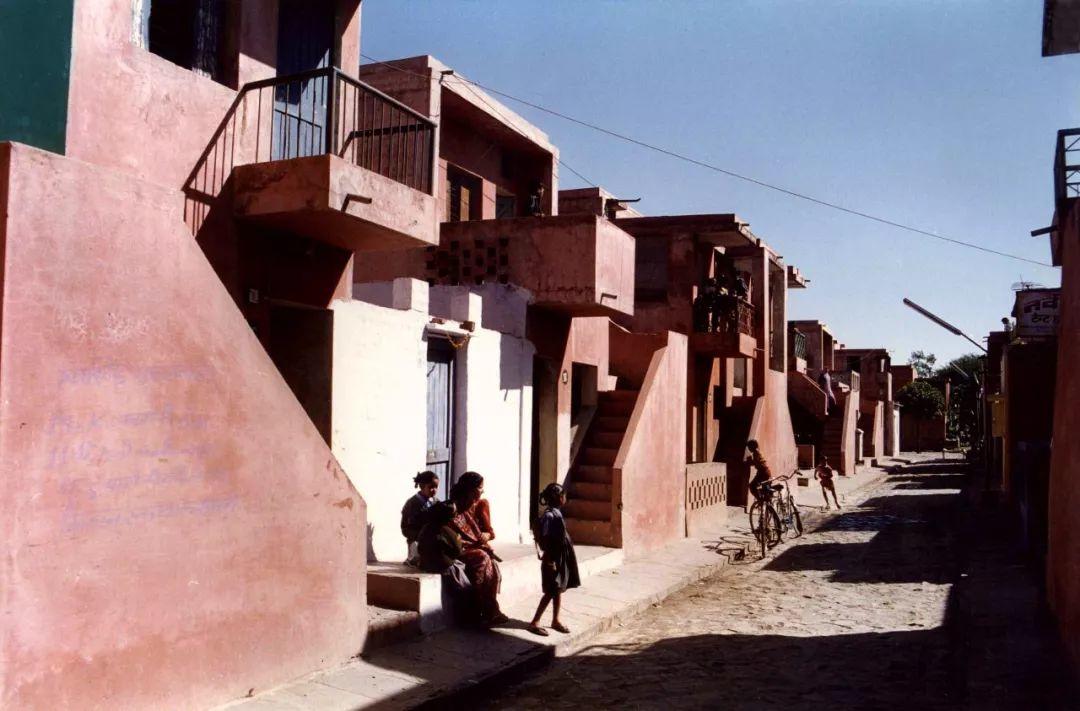

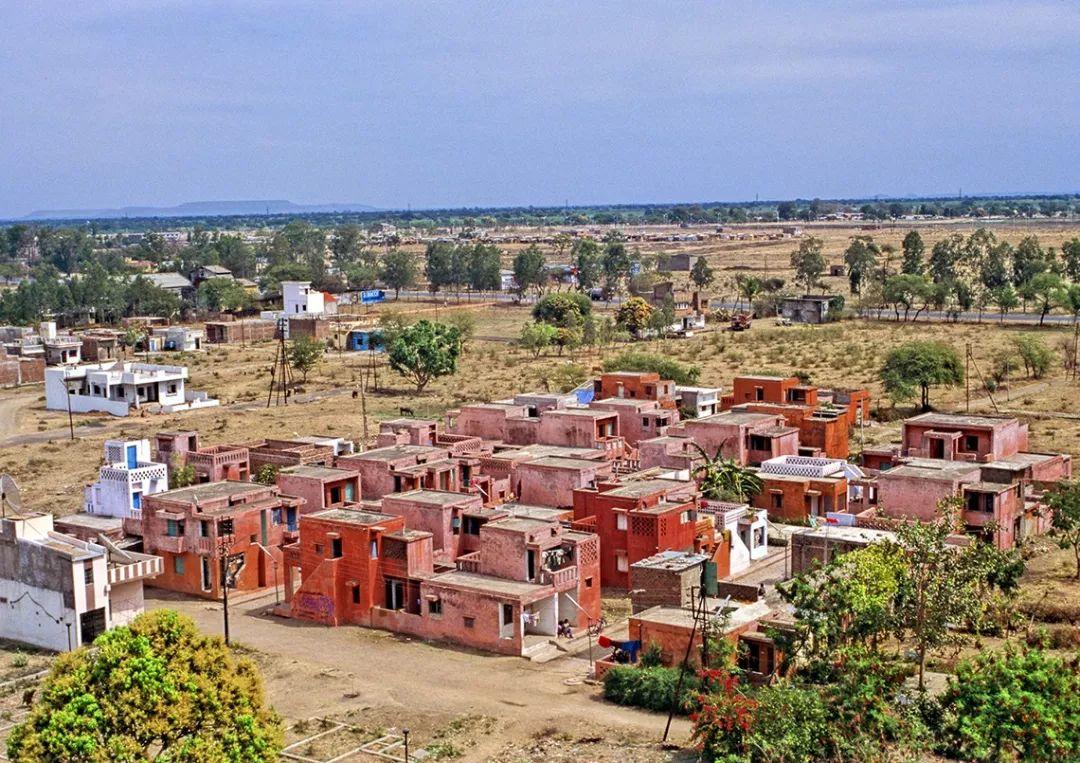

Aranya Low Cost Housing 阿冉亞低造價住宅

1989

Indore, India 印多爾,印度

VSF提供

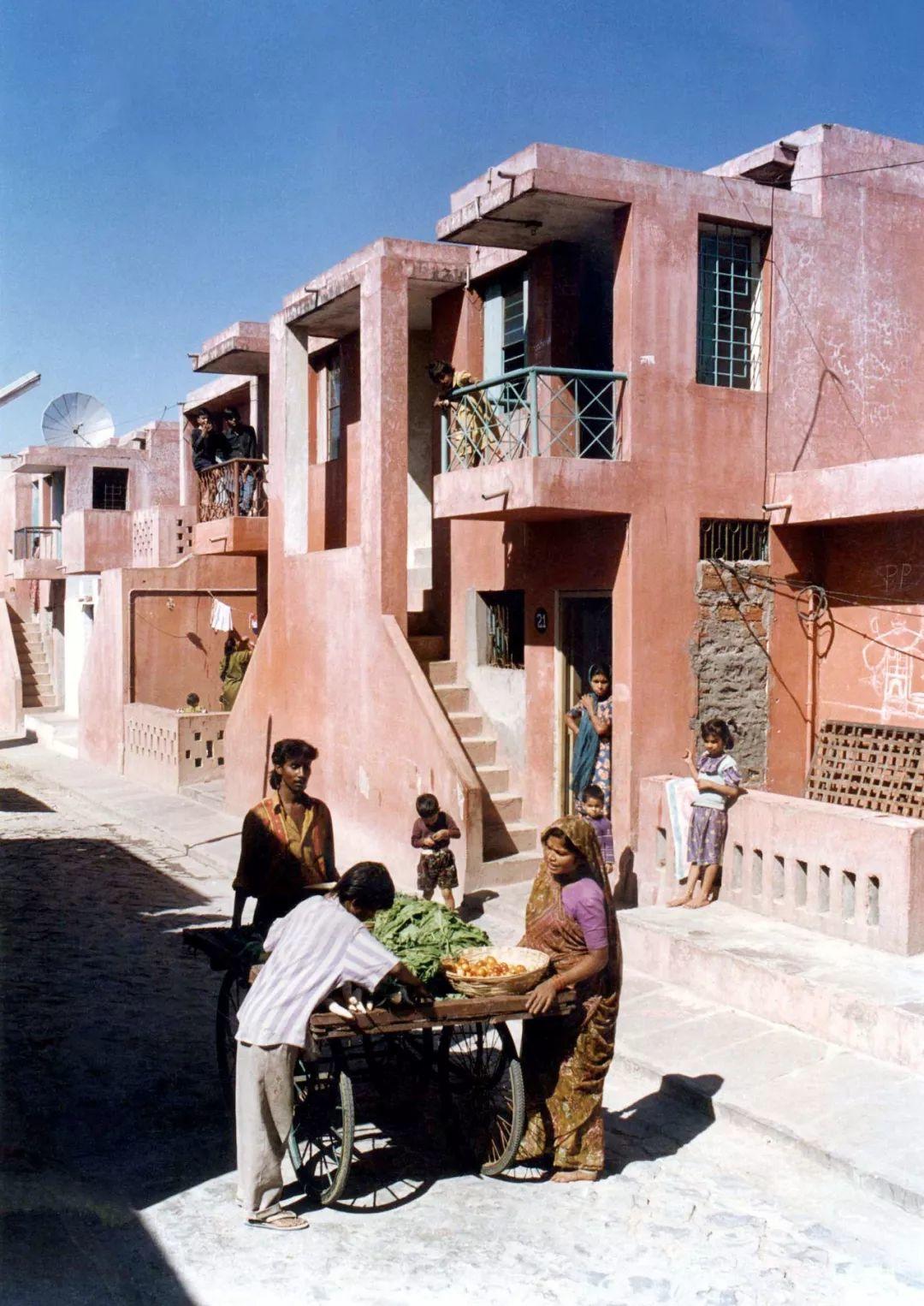

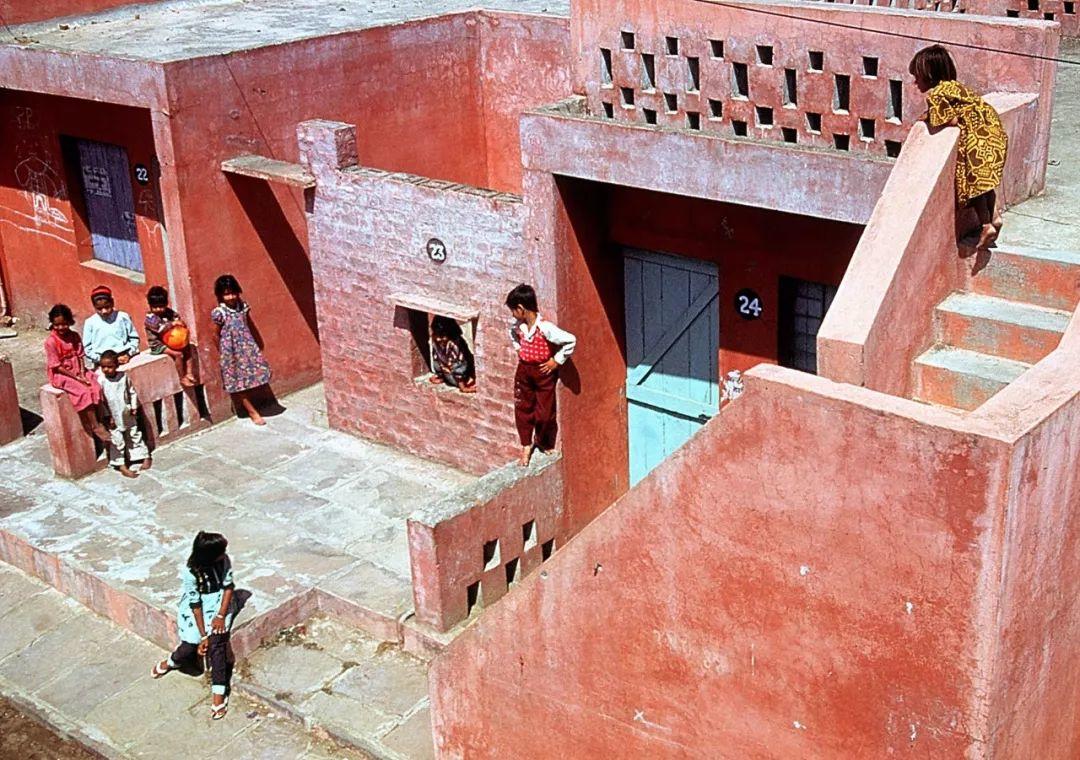

「這些已不僅僅是房子,而是一個個幸福生活的家。這才是最為重要的。 」,阿冉亞低造價住宅通過對房屋系統、庭院和迷宮般的內部通道的有機整合,容納了8萬多人在這裡生活。

模型,VSF提供

「看來我應該立誓並銘記一生的使命就是:為社會最底層的人群提供適宜的住所。」,該社區由6,500多個住宅組成,共分為六個區域——每個區域都包含一系列房型可供選擇,從緊湊的一室戶到寬敞的大戶型,以覆蓋不同收入的人群。

阿冉亞低造價住宅的社區佈局,VSF提供

阿冉亞低造價住宅,街道與房屋入口的關係,攝影:John Paniker

阿冉亞低造價住宅的各種公共與半公共空間,攝影:John Paniker

街景透視圖細密畫,多西,圖紙由VSF提供

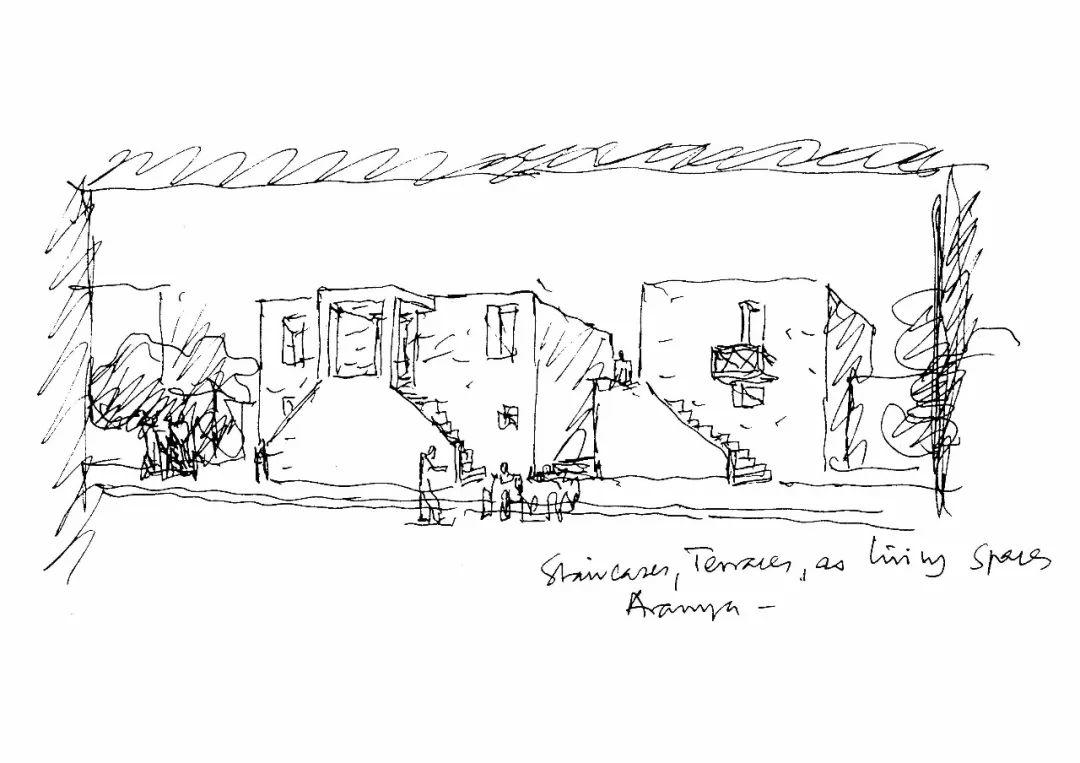

樓梯和露台作為生活空間的示意圖,手稿由VSF提供

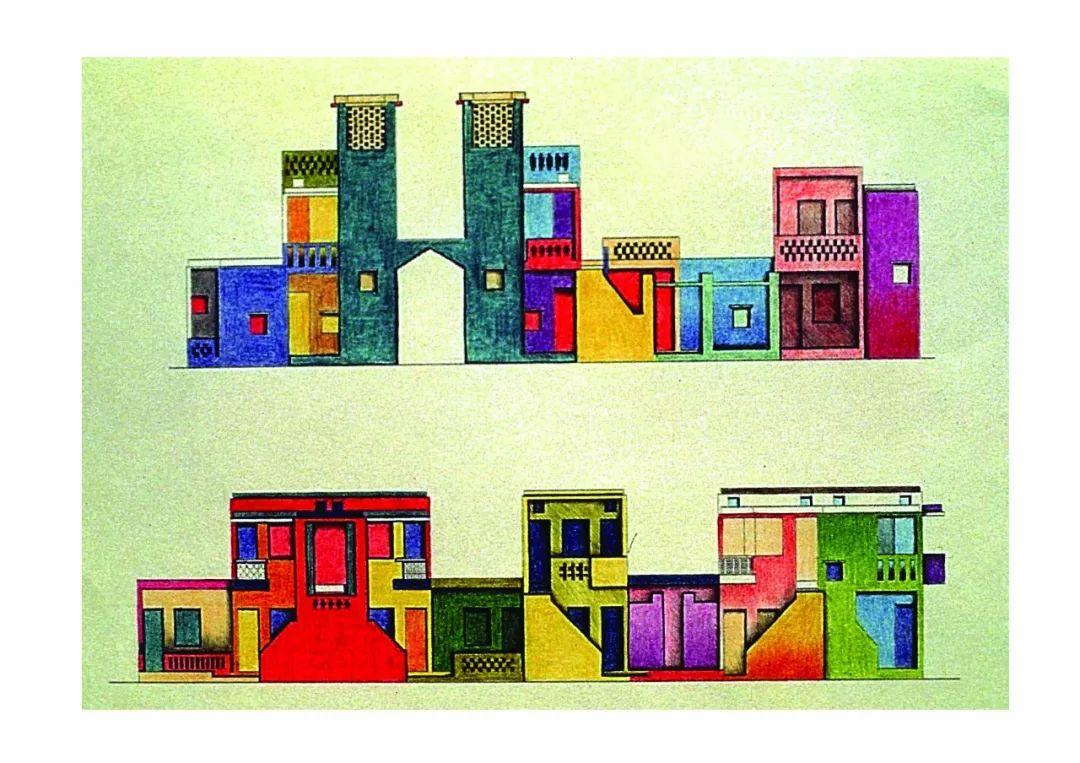

立面體量與色彩研究,手稿由VSF提供

Amdavad Ni Gufa 艾哈邁達巴德洞穴藝廊

1994

Ahmedabad, India 艾哈邁達巴德,印度

通過景觀和入口的設計,建築師模糊了建築內外空間的界限,VSF提供

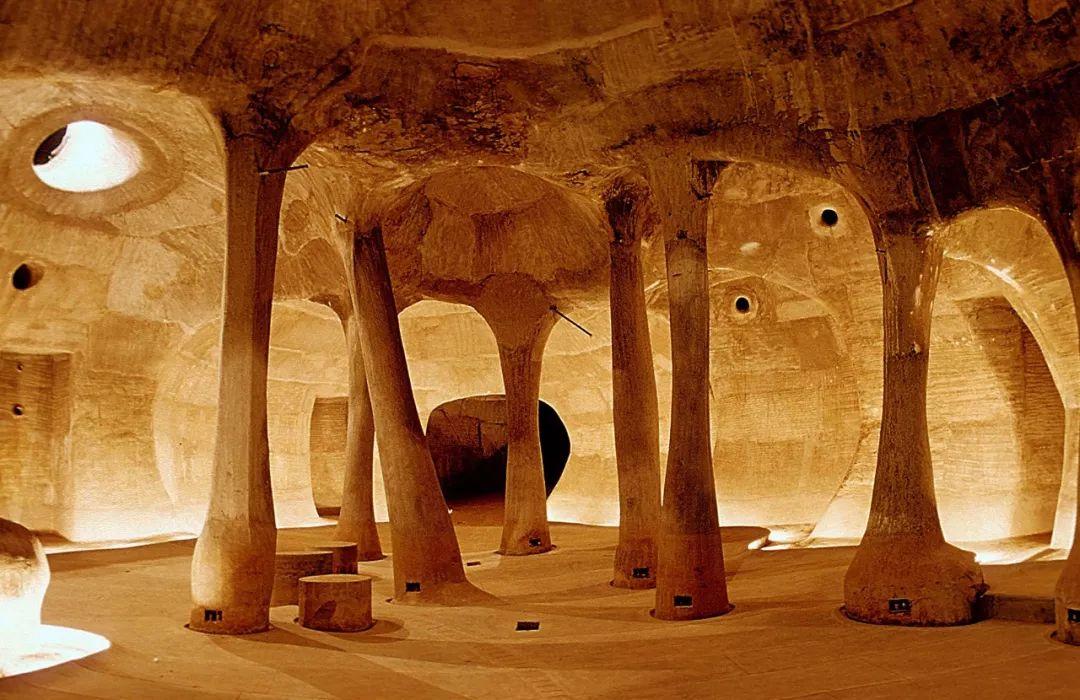

Amdavad Ni Gufa 艾哈邁達巴德洞穴藝廊旨在展示藝術家和建築師之間的合作。位於地下的藝廊收藏了藝術家馬可布勒‧菲達‧侯賽因(Maqbool Fida Husain)的作品,多西的設計靈感源自於此作品開始的三十年前,兩人之間的一次討論,關於如何應對氣候變化,以及地下空間的益處。

藝廊內部空間,VSF提供

Amdavad Ni Gufa 艾哈邁達巴德洞穴藝廊,因其利用電腦輔助設計的不同尋常的流線形體,對可拆卸鋼絲網水泥模板的使用以及當地工匠利用廢棄物製作的工藝品,而成為一個富有生命的社會文化中心。

藝廊內景,VSF提供

「藝廊的形式和空間使得光影與記憶的神秘變幻充滿鮮活氣息。藝術家和建築師碰撞出最令人意想不到的火花。追求與眾不同,意味著要考慮結構與形式的基本問題:功能、空間和技術的意義是什麼?」

反射太陽光以阻隔熱量的馬賽克瓷磚,貼滿了龜殼狀的屋頂,其下則是洞穴一般的內部空間,VSF提供

屋頂由手工綁紮的鋼筋與鋼絲網澆築水泥製成,外覆壓實的蛭石,最外側為馬賽克飾面,VSF提供

藝術家與建築師在施工期間的對話,VSF提供

由當地工匠進行施工,VSF提供

VSF提供