方塊市場的誕生:竹北迎來荷蘭建築新視野

名為「竹北水岸市集」(River Bank 1),或更具象地稱為「方塊市場」(Market Cube),由享譽國際的荷蘭建築師事務所MVRDV,攜手具備豐富在地經驗的台灣郭恆成建築師事務所(EKUO Architects)共同操刀這座位於頭前溪畔的建築,位處竹北與新竹交界的關鍵門戶,目標是打造一座結合商業、文化與社區功能的市民新地標。

MVRDV擅長的創新設計而聞名,例如鹿特丹的「馬克塔爾市場」(Markthal),此次在竹北的提案同樣展現大膽創意,試圖將市場功能垂直堆疊,創造靈活多變的空間體驗。提升土地使用效率,更為城市注入新活力,堪稱因地制宜的建築典範。

竹北門戶新焦點:荷蘭建築智慧結晶「方塊市場」矗立頭前溪畔

竹北市,近年來受惠於鄰近有「台灣矽谷」之稱的新竹科學園區的強勁動能,猶如一顆高速運轉的引擎,帶動區域發展一日千里。一座引人注目的嶄新建築量體,正悄然於市區門戶、緊鄰頭前溪的關鍵位置拔地而起。

這不單是一處傳統意義上的市場或美食集散地,更是一座企圖揉合商業交易、文化展演及社區服務等多重機能的複合式建築。其核心理念在於透過開放、靈活的樓層堆疊,創造出能夠從容應對未來未知需求的彈性空間,將自身定位為都市活動的「濃縮器」(urban condenser),冀望成為市場類型學演進的下一個里程碑,為這座蓬勃發展的年輕城市,樹立一方引人入勝的新地標。

科技新貴搖籃地:竹北快速崛起催生市場革新需求

竹北市,這座台灣北部的新興都會,其發展軌跡與1980年成立的新竹科學園區休戚與共。竹科作為台灣高科技產業的火車頭,數十年來磁吸了包含台積電(TSMC)、聯發科(MediaTek)等眾多指標性科技企業進駐,形成龐大的產業聚落,進而吸引了海內外高學歷、高收入的年輕專業人才湧入,其中不乏攜家帶眷的年輕家庭。這股強勁的移民潮使得竹北人口激增,2023年已突破二十萬大關,躋身全台人口成長最快速的城市之列,城市的平均年齡層也顯著降低。

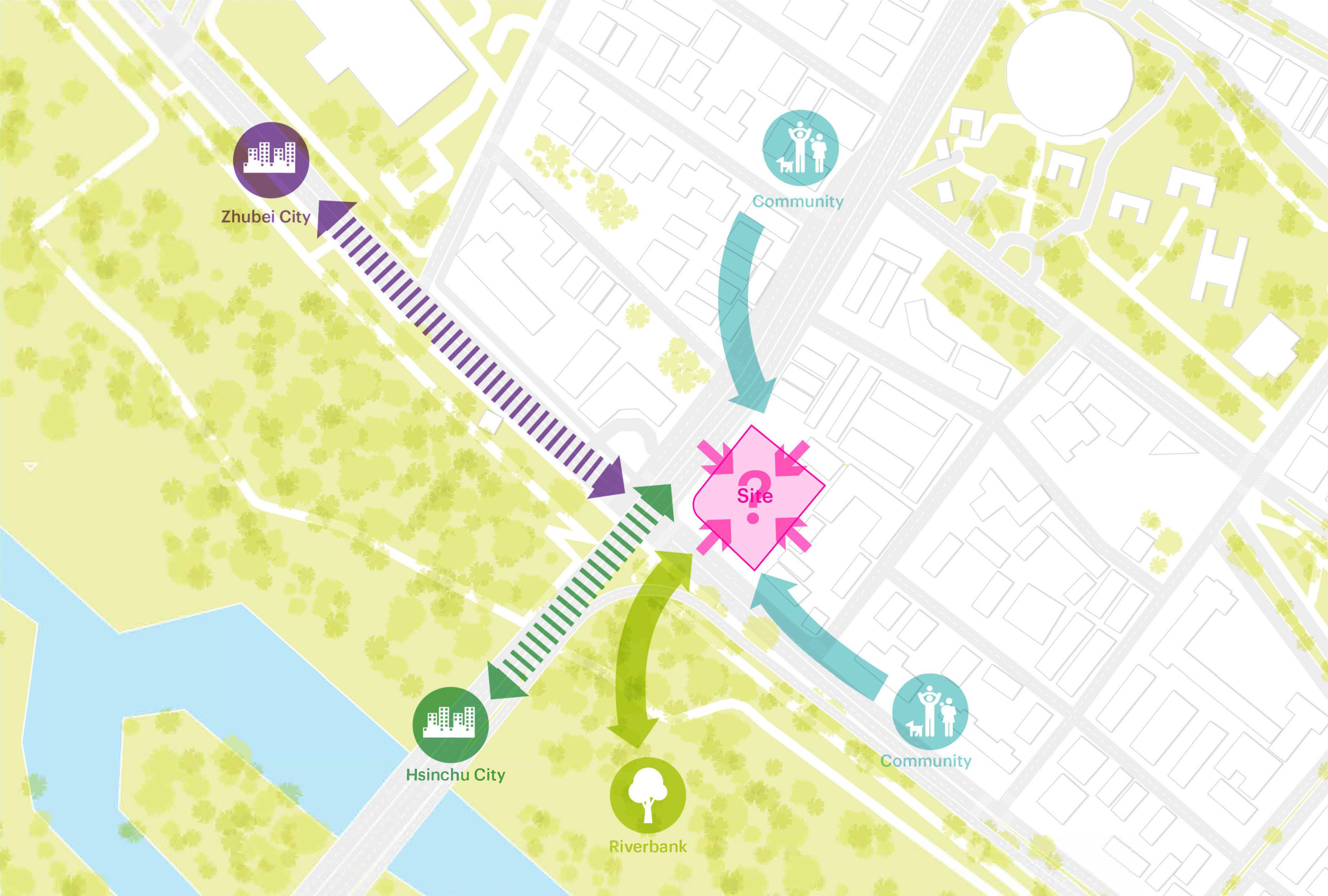

隨之而來的,是旺盛的消費力與對於高品質生活設施的殷切期盼。時任竹北市長鄭朝方與市公所團隊洞燭機先,意識到傳統市場的功能已難滿足此一新興都會族群的需求,因而提出規劃一座不僅提供日常採買便利,更能成為市民休憩、社交、甚至文化體驗熱門去處的新型態市場建築。此計畫選址極具戰略眼光,位處連接竹北與新竹市區的主要橋梁旁,緊鄰頭前溪河岸,無疑將肩負起形塑城市入口意象的重責大任,其建成後的指標性不言可喻。

尋根究底,鑑往知來:市場類型學演變的當代省思

面對竹北市府拋出的挑戰,MVRDV與郭恆成建築師事務所組成的設計團隊並未躁進,而是先沉潛下來,進行了一場對於「市場」此一建築類型學(Market Typologies)的深度研究與歷史爬梳。他們追本溯源,考察了從古早年代沿街叫賣的攤販、露天市集廣場,一路演變至現代化、窗明几淨的超級市場,乃至近年來蔚為風潮的複合式美食廣場(Food Courts)。

這趟研究旅程揭示了一種內在的張力:現代市場類型學不斷追求更高的營運效率與消費便利性,卻往往在過程中,不經意地削弱了過往台灣傳統街市那種充滿人情味、肩摩轂擊、兼具多元社交功能的特質。設計團隊敏銳地觀察到,近年來全球各地有不少市場更新案例,皆試圖透過不同的設計手法,或多或少地回溯、參照甚至重新喚起那種屬於舊時代市集的、更富溫度的場所經驗。這種反思並非單純懷舊,而是企圖在現代化的進程中,找回人與人之間失落的連結。

多元體驗的催化劑:Winy Maas闡述複合使用的加乘魅力

MVRDV的共同創辦人韋尼·馬斯(Winy Maas)如此形容:「方塊市場就像是一個匯聚不同生活體驗的濃縮機器。」他進一步闡釋,這棟建築或許只有幾個主要樓層與幾種核心功能,但透過它們之間巧妙的運作與組合方式,卻能衍生出無限多種的使用情境與可能性,產生相得益彰的效果。

「試想一位家長,他可以先帶著孩子在美食街飽餐一頓,然後將孩子送到托兒中心,自己則從容地去市集採買新鮮蔬果。又或者,一位年輕的都會探索者,可能被某層樓正在舉辦的藝術展覽所吸引,順道下樓逛逛市集裡的特色小吃。再者,一個校外教學團體,可以先到頂樓參觀都市農園,接著到樓下的表演空間觀賞演出。」

韋尼·馬斯(Winy Maas)生動描繪的這些場景,說明了不同機能組合如何倍增建築的吸引力,讓方塊市場在一天中的任何時段,都能吸引不同需求的客群,保持川流不息的熱度,徹底發揮其作為市民生活樞紐的潛力。

垂直建築的巧思:方塊市場的多層次體驗

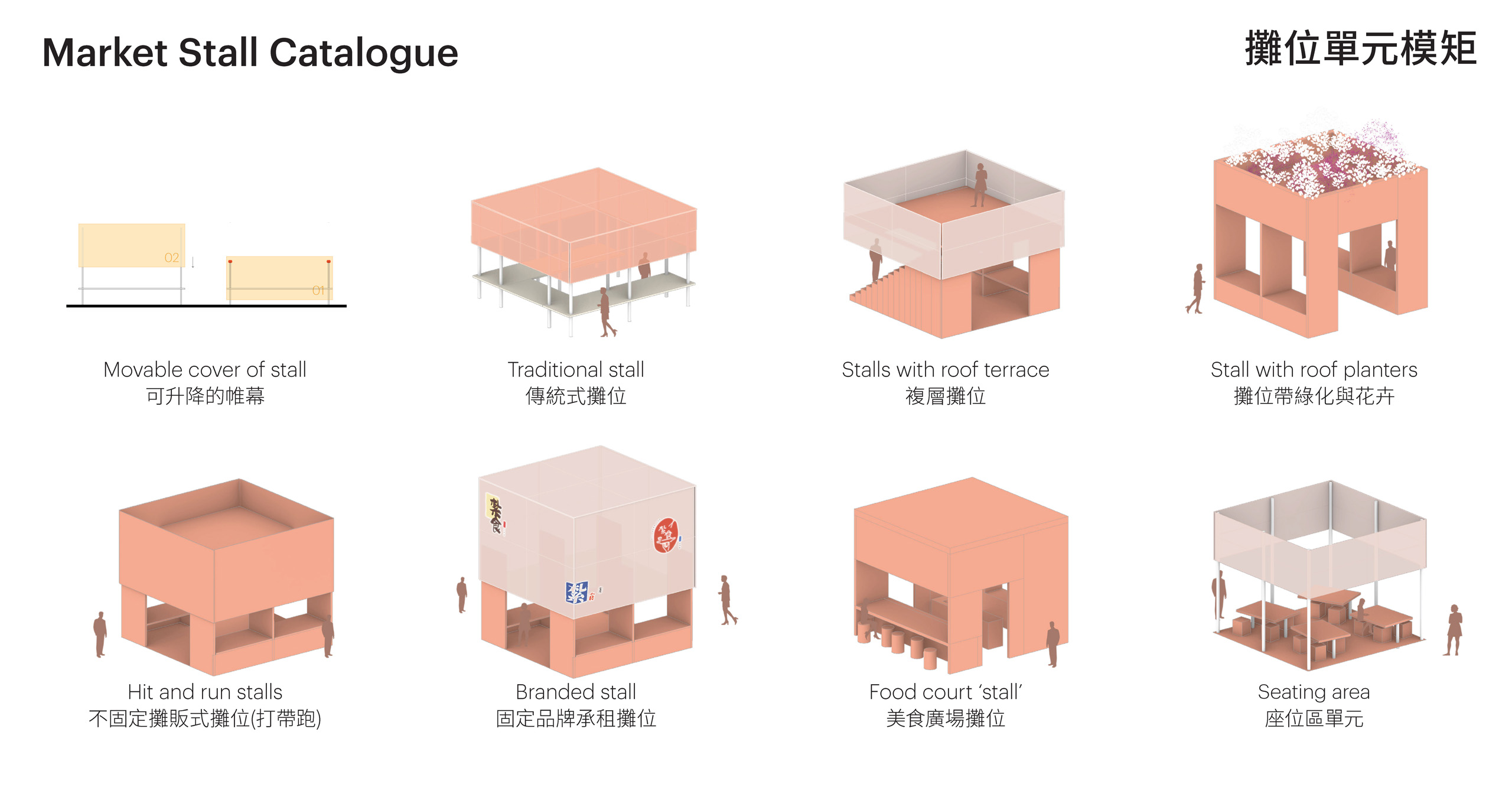

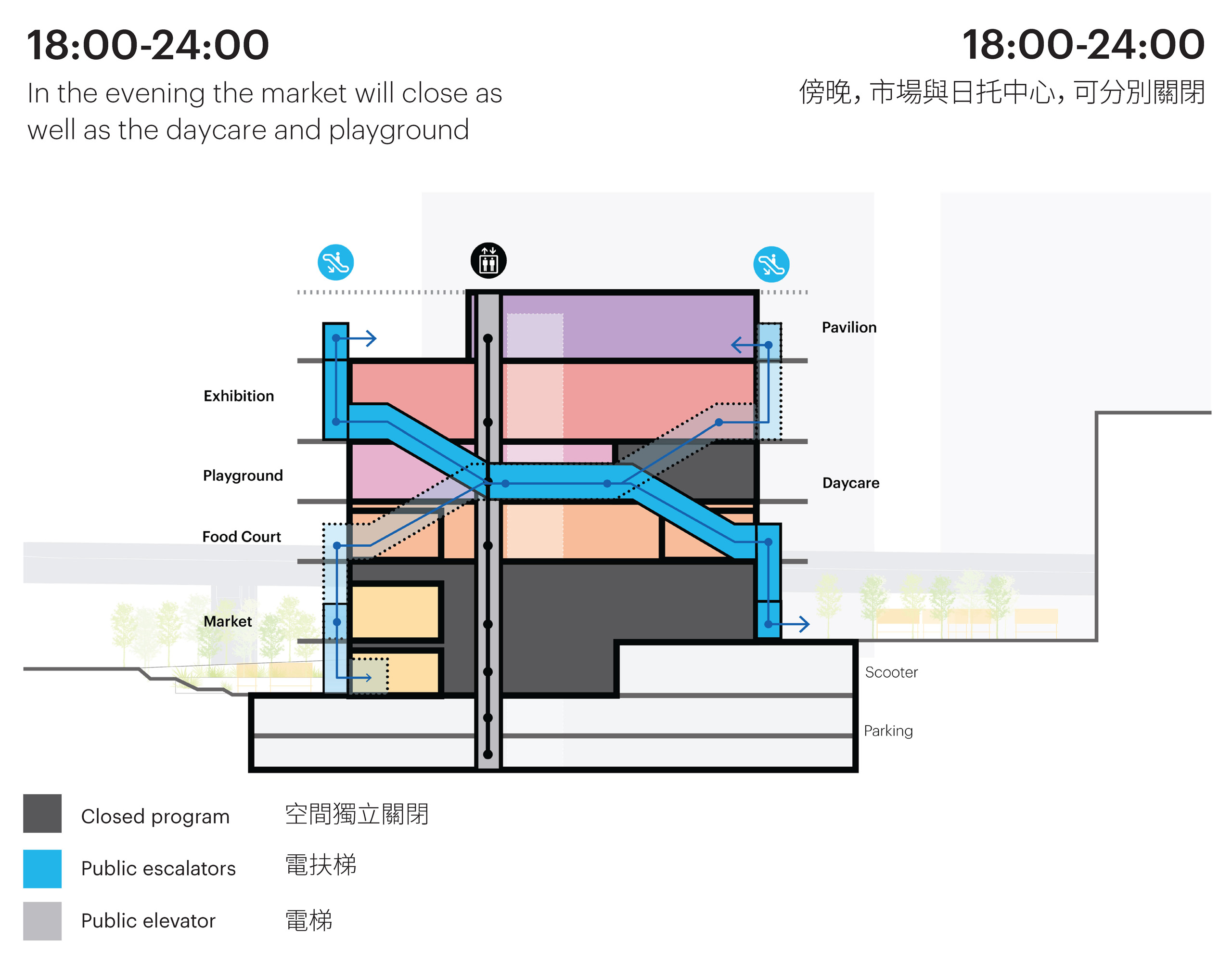

方塊市場的設計以垂直層疊為核心,將傳統市場攤位、美食區、兒童遊樂場、農產展示屋頂等功能分層佈置,每層由外部電梯獨立連接,實現全天候運作的靈活性。例如,美食區可營業至深夜,而托兒中心則服務白天上班族。

設計靈感源自MVRDV過往作品,如位於韓國首爾的「首爾空中花園」(Seoullo 7017),強調空間的高效利用與公共性。建築內部採用五公尺標準層高,市場與展覽樓層更達八公尺,確保未來用途調整的彈性。模組化攤位則提供從簡易攤架到附座位的整合式櫃台,滿足不同商家的需求。相較於傳統單層市場,這樣的垂直結構不僅節省土地,更創造出層次豐富的使用體驗,讓訪客在探索中感受建築的立體魅力,堪稱都市規劃與建築設計的雙重突破。

「竹北水岸市集 River Bank 1 」將是北台灣第一件公部門與 MVRDV 合作的重大開發案。MVRDV主持建築師 Winy Maas 率領團隊專程來台,實地視察所在的東區市場建築基地,並與竹北市公所團隊進行深入交流。Winy Maas 指出,東區市場雖然腹地有限,但地理條件優越,其中水岸資源是最大亮點,團隊將透過設計讓市場與水岸環境相輔相成,打造一座兼具地方特色與國際視野的市場。

高瞻遠矚的空間儲備:彈性設計迎戰未來變局

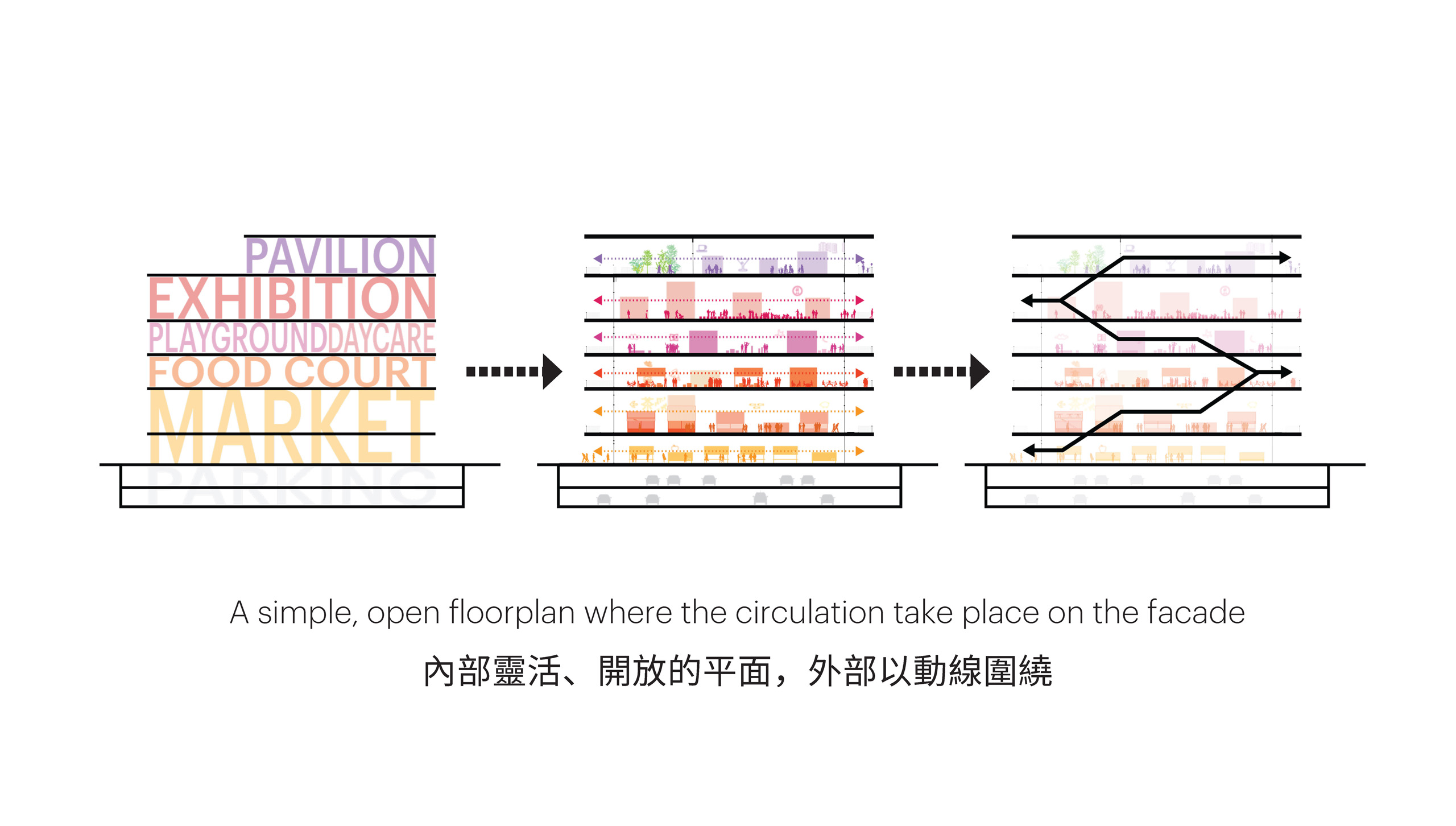

鑒於都市發展的快速變遷以及未來需求的高度不確定性,方塊市場的設計從一開始就植入了「彈性」與「適應性」的基因。整體建築追求一種簡潔、清晰的結構邏輯,以便能輕鬆應對未來數十年可能出現的各種難以預料的變化,從而最大限度地延長建築物的使用壽命,避免進行昂貴且不符合永續原則的大規模結構改造,可謂未雨綢繆。

將主要的垂直交通(電扶梯)配置於建築外部,使得內部樓板得以實現完全的「無柱空間」或最大化的開放平面,為未來的功能置換或格局調整預留了最大的自由度。在樓層高度的設定上,除了市集與展覽樓層為了容納特殊需求而達到令人驚豔的八米淨高外,多數樓層也維持了五米的標準層高。

寬裕的垂直尺度,幾乎可以容納任何可以想像的替代用途,無論是未來要增設夾層、吊掛大型裝置藝術,或是引入需要挑高空間的特殊商業型態,都留有餘裕。針對市集與美食街樓層,設計團隊更精心規劃了一套「模組化攤位系統」(modular stall system),提供從最簡易的傳統陳列架,到整合了座位區的複合式櫃檯等多樣選擇,滿足不同類型、不同規模商家的各式需求,體現了細膩的營運考量。

垂直市集新典範:「方塊市場」機能疊加與動線巧思

「方塊市場」,或稱竹北水岸市集,正是在前述對市場類型學深刻反思的基礎上,提出的一種創新回應。它採取了一種「垂直市集」的嶄新路徑,不再是傳統市場的水平鋪展,而是將多元機能予以垂直整合。

建築體猶如一個層層疊疊的寶盒,開放式的樓層平面內容納了傳統市場的生鮮攤位、琳瑯滿目的美食廣場、為雙薪家庭設想的日間托育中心、孩童專屬的遊戲區、可供舉辦各式活動的展覽與表演空間,乃至於頂樓規劃的都市農園展示區及活動亭閣。其設計關鍵在於創造不同樓層機能之間「無摩擦」、高度可視化的流動路徑。

兩組猶如銀蛇般蜿蜒而上的戶外電扶梯系統,盤踞於建築立面,不僅成為視覺焦點,更賦予了各樓層獨立運營的可能性。這意味著美食區可以配合夜生活營業至深夜,而日間托兒中心則在白天服務上班族父母,各機能區段得以在一天當中相互加乘,卻不必被綁在同一套營業時間表中,確保建築物從清晨到深夜都能維持人氣與活力,堪稱是對時間與空間效益的極致追求。

延伸觸角擁抱都市:串聯水岸綠意與街道生活的巧計

方塊市場並非一座孤芳自賞的建築,其設計處處著眼於如何積極地「伸出觸角」,與周遭的都市環境及自然地景建立緊密連結,進而吸引路過的行人駐足、走入。設計團隊規劃了一座橫跨鄰近道路的人行天橋,將北側廣闊的頭前溪濱河公園與建築物二樓的美食廣場直接聯繫起來,大幅提升了從公園步行至此的便利性與意願,將水岸的悠閒綠意無縫導入室內。

另一方面,位於地面層及地下一層的市集空間,則巧妙地利用了通往新竹市區高架橋樑下方所形成的天然遮蔭區域,提供了將市集活動延伸至戶外街道的可能性,創造出一片充滿活力的半戶外市集空間。為了進一步強化這種內外空間的連續性與歸屬感,這些樓層的地面鋪裝材料將與建築外部的人行道、廣場採用一致的語彙,藉由材質的延伸模糊建築與公共領域的界線,在潛移默化中強化了「市場即是市民共享的公共空間之延伸」此一概念,其手法可謂匠心獨運。

城市與自然的交融:方塊市場的外部連結

方塊市場不僅是室內空間的革新,更試圖與竹北的城市紋理與自然環境相呼應。建築位於頭前溪畔,毗鄰休閒步道與高架橋,團隊計畫興建一座人行天橋,將頭前溪濱公園直接連至一樓美食區,強化步行便利性。地面與地下層則可延伸至高架橋下的遮蔭街市,形成半露天市場。

以內外連貫設計,回應台灣都市常見的騎樓文化,並採用一致的鋪面材料,模糊建築與公共空間的界線。竹北市政府近年積極推動綠色城市計畫,2023年已投入5億元改善頭前溪沿岸景觀,方塊市場的出現恰逢其時。

導覽城市的燈光:方塊市場的視覺句法

為了提升建築的可見性與導覽性,MVRDV在方塊市場中融入鮮明的視覺元素。每層樓採用獨特色系搭配,外部電梯則覆以半透明外牆,讓內部動線一覽無遺,吸引路人目光。LED螢幕、霓虹燈與藝術裝置遍布空間,指引訪客穿梭於各樓層之間。這種設計靈感可追溯至台灣夜市的燈火輝煌,卻以現代科技重新詮釋,形成光影交錯的都市景觀。

光影織就的城市羅盤:點亮空間導航與探索趣味

在一座擁有多重樓層、多元機能且營業時間各異的複雜建築物中,清晰有效的「尋路系統」(Wayfinding System)至關重要。MVRDV團隊將燈光設計與視覺引導視為整體設計不可或缺的一環,精心規劃。

每個樓層被賦予了獨特的代表色系,透過燈光的渲染,不僅在視覺上區分了不同的功能區域,也為空間增添了活潑的調性。同時,大型LED顯示螢幕、充滿設計感的霓虹燈管以及精心挑選的公共藝術作品,將策略性地佈點於建築內部的各個節點,既能提供方向指引,又能豐富空間的視覺趣味。

最終的點睛之筆,落在外部那兩道蜿蜒而上的電扶梯上——它們將被覆以半透明的帷幕或格柵板。這樣的設計,使得電扶梯內部人群的移動軌跡得以若隱若現地展示於外,形成一道流動的風景,不僅吸引著建築外過路者的目光,更像是一種無聲的邀請,鼓勵著首次到訪的遊客鼓起勇氣搭乘電梯、探索未知:「誰知道呢?下一層樓或許藏著意想不到的驚喜!」無疑為訪客的空間體驗增添了探索的樂趣與期待感,讓建築本身成為指引方向的城市羅盤。