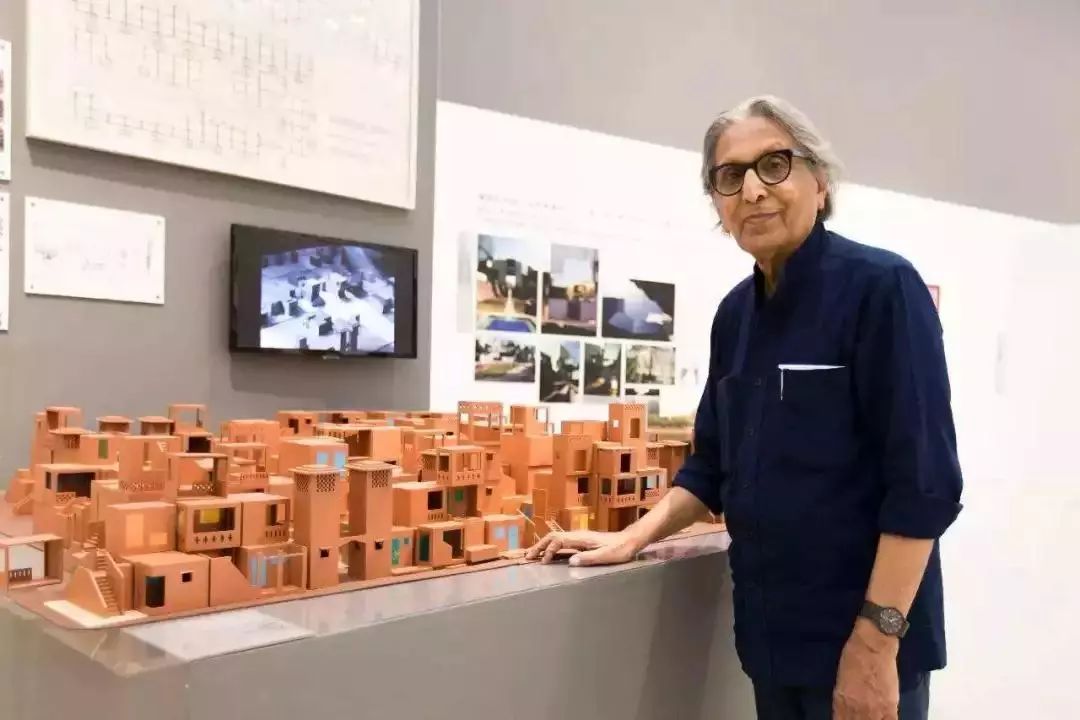

英國皇家建築師協會(RIBA)宣佈,印度建築師巴克里希納·多西(Balkrishna Doshi)榮獲2022年的RIBA皇家金獎( Royal Gold Medal),從事建築設計60多年,巴克里希納·多西被稱為「印度建築之父」,現已94歲高齡。

作為「建築業內最具影響力的獎項」, 2018年的普利茲克建築獎也頒給了91歲高齡的印度建築師巴克里希納·多西(Balkrishna Doshi)。 巴克裡希納這個名字來源於年輕的印度教神克裡希納(黑天 通常被認為是毗濕奴神的第八個化身) 他出生的時候就是這個名字。 對此,這位建築師邊笑邊解釋道:「他們希望我永遠保持年輕」。

1927年8月26日生於印度浦那的巴克里希納·多西(Balkrishna Doshi),祖上兩代都在從事傢俱副業。由於從小就表現出極強的美術才能和對空間比例的理解,被學校的一名教師看中,並鼓勵他學習建築。

印度於1947年獲得獨立, Doshi開始了他在孟買Sir J.J.建築學院的建築學研究,該大學是印度歷史最悠久的建築院校,同時也是該地區最有權威性的建築院校之一。他最早的建築設計靈感之一是他祖父的房子,為了能夠容納的下他三個叔叔和他們的家人,樓層在不斷增加。過去的六十多年間,巴克里希納·多西(Balkrishna Doshi)在建築領域不斷創新改變了傳統的營造廠式,變得家喻戶曉,部分是因為他建立了幾所建築設計學院。他建造了超過一百座建築,反映了他對當地材料,社會變革和環境的投入。當他還是一名學生和年輕建築師時,多西曾與二十世紀的兩位偉大的現代主義建築師柯比意和路易斯·康一起工作。

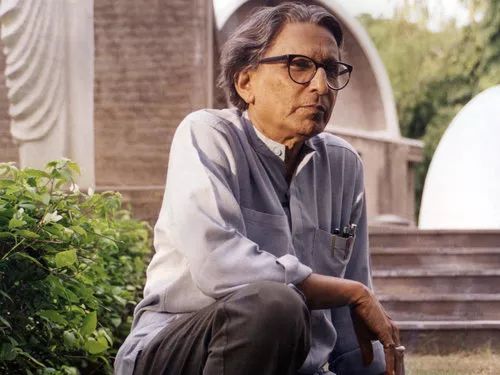

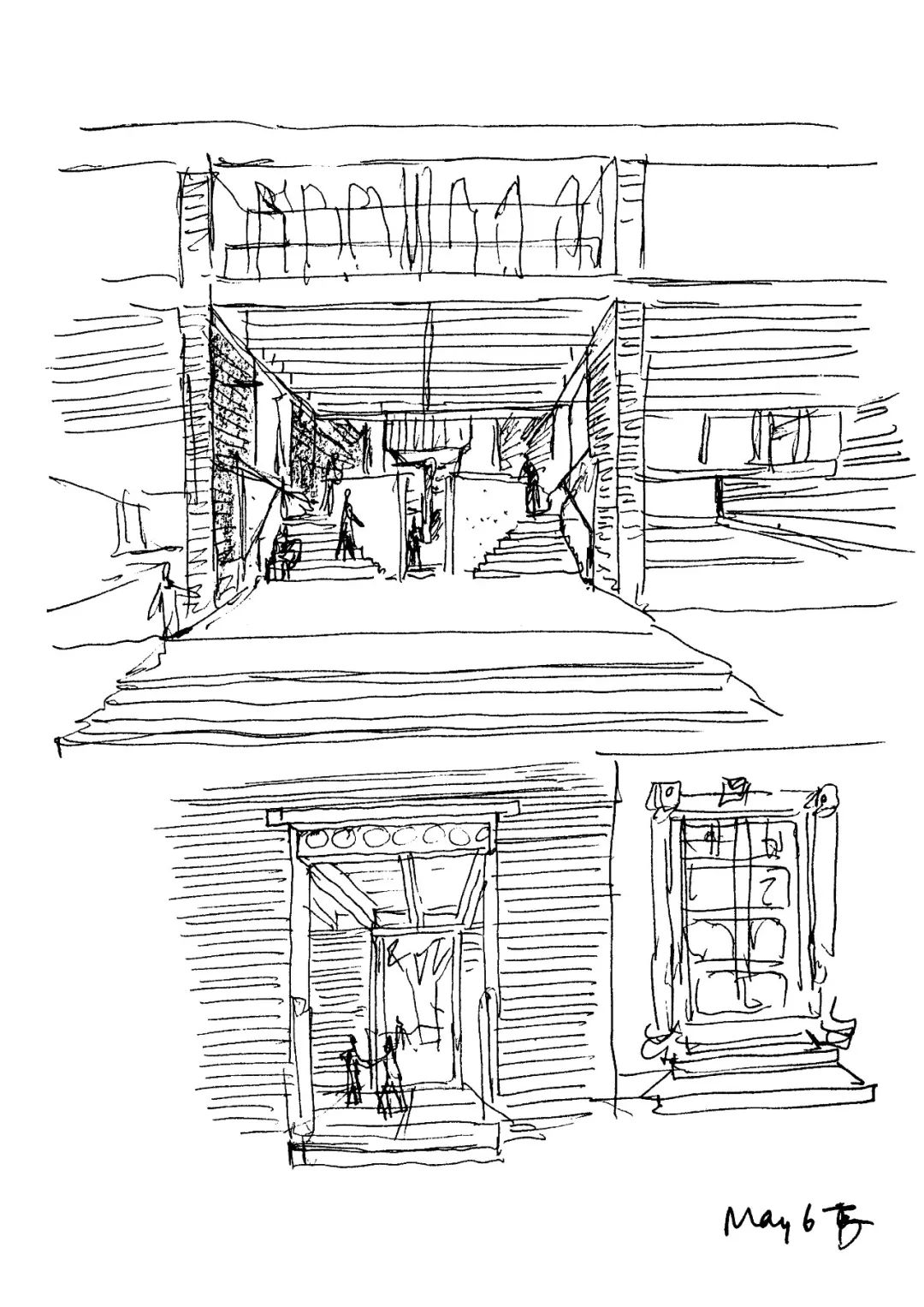

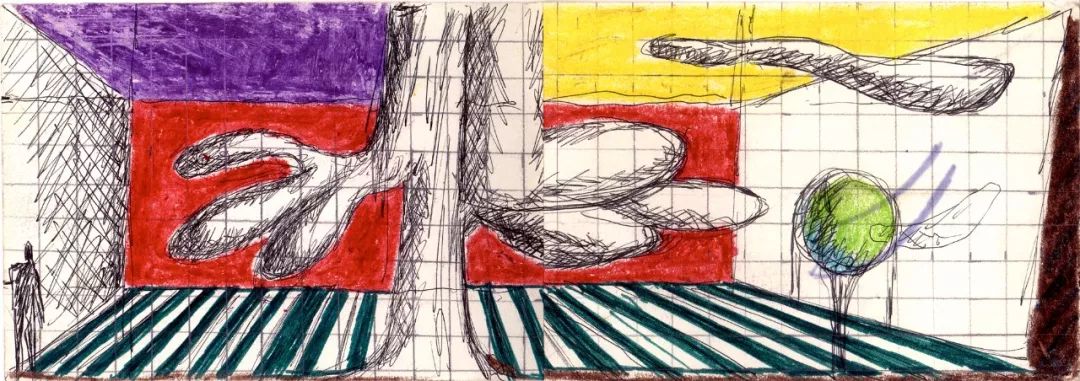

多西在印度學研究所的外面構思

現代建築的旗手:艾哈邁達巴德棉紡織協會大樓 / 柯比意

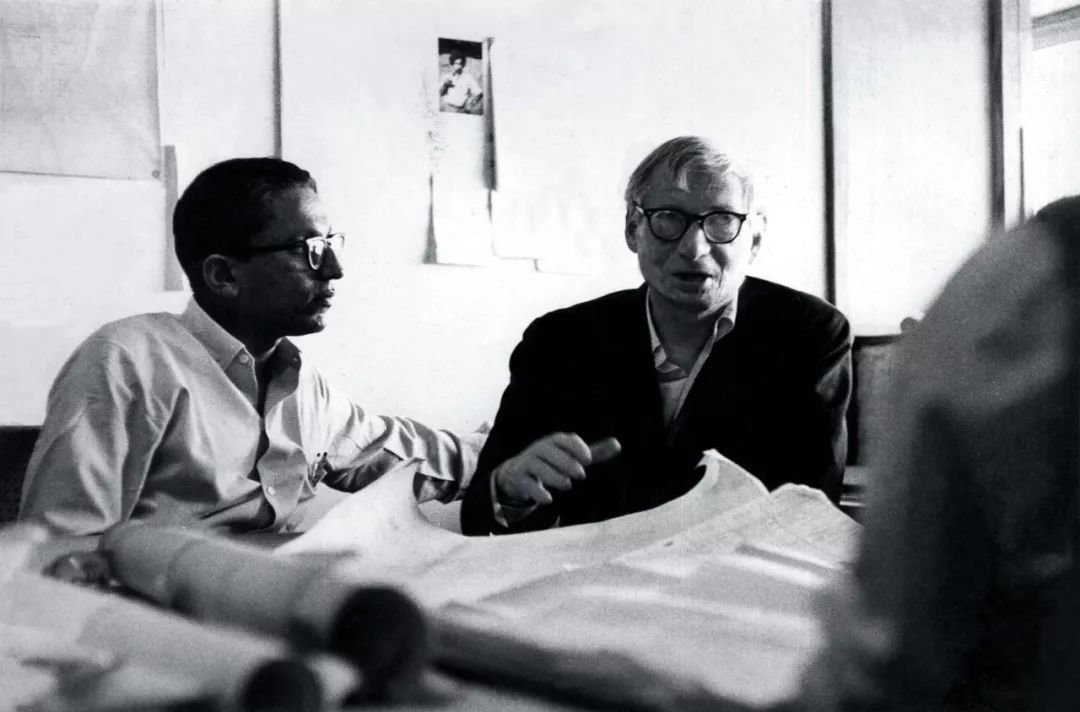

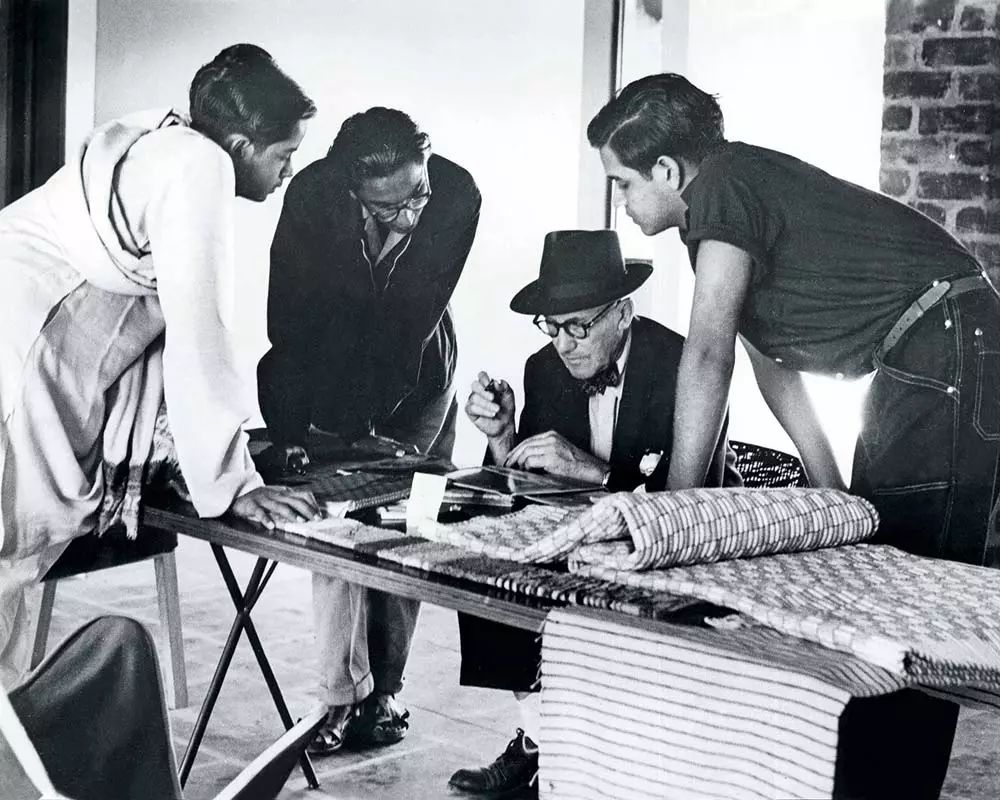

1954年他回到印度,主持柯比意位於昌迪加爾和艾哈邁達巴德的作品,其中包括棉紡織協會總部大樓(艾哈邁達巴德,1954年)和肖特漢別墅(艾哈邁達巴德,1956年)等。1962年,多西還與路易·康一起合作設計了印度管理學院艾哈邁達巴德分校,之後他們又繼續合作了十餘年。

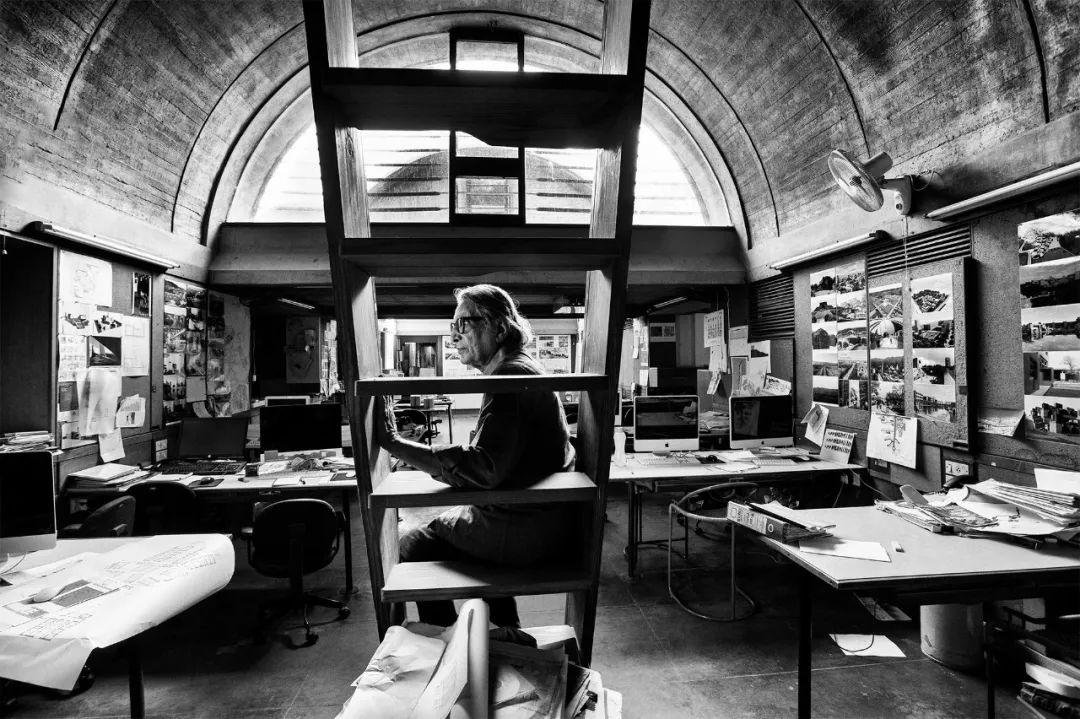

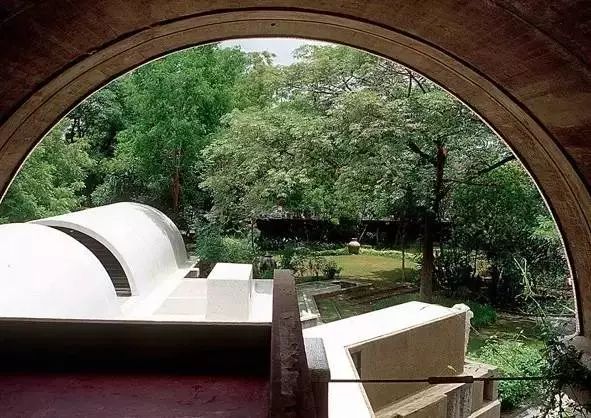

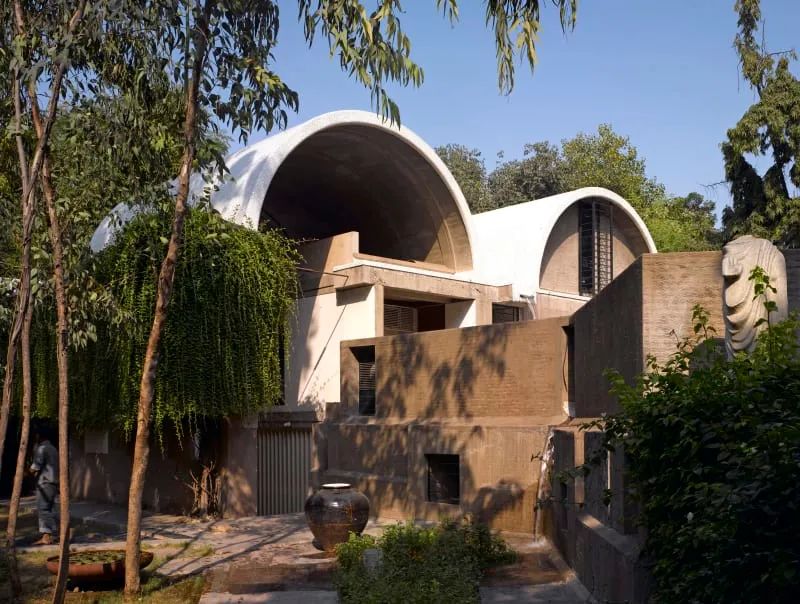

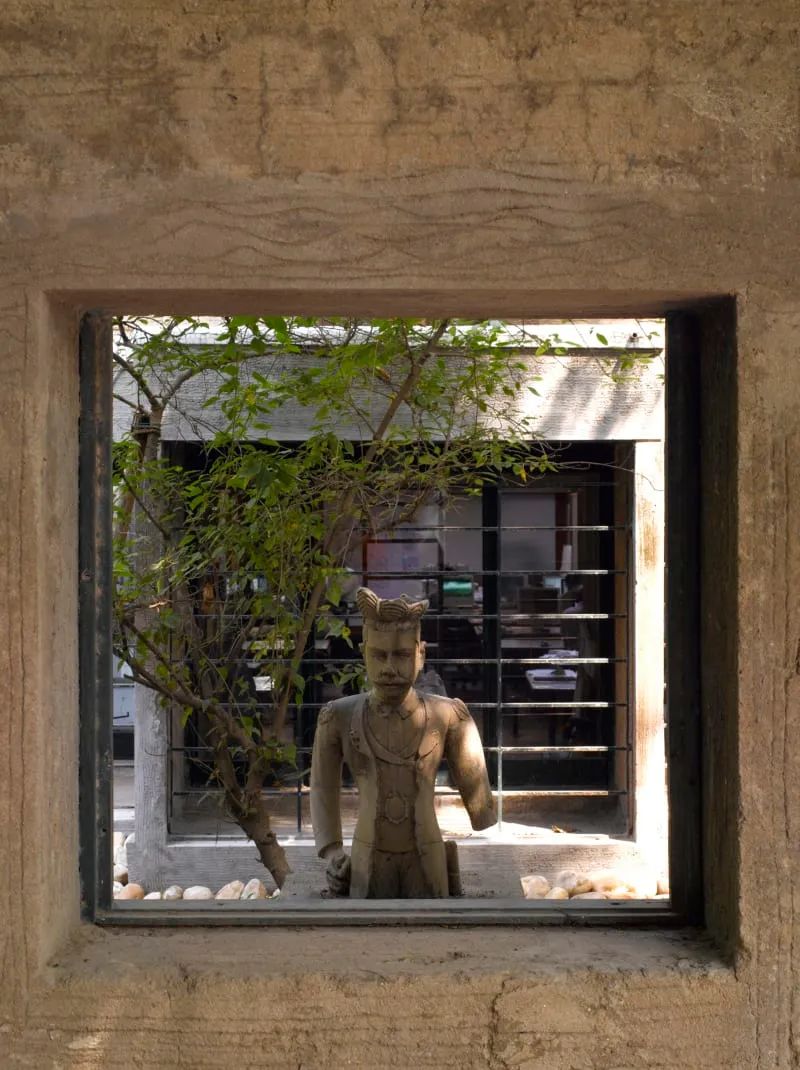

桑珈建築師工作室 Sangath–Architect’s Studio 艾哈邁達巴德,1976–1980 © VSF

桑珈建築師工作室,1980,露天劇場的草地台階通向桑珈的入口 © VSF

桑珈建築師工作室 © Edmund Sumner

桑珈建築師工作室 © Edmund Sumner

桑珈建築師工作室 © Edmund Sumner

桑珈建築師工作室 © Edmund Sumner

桑珈建築師工作室 © Edmund Sumner

桑珈建築師工作室 © Edmund Sumner

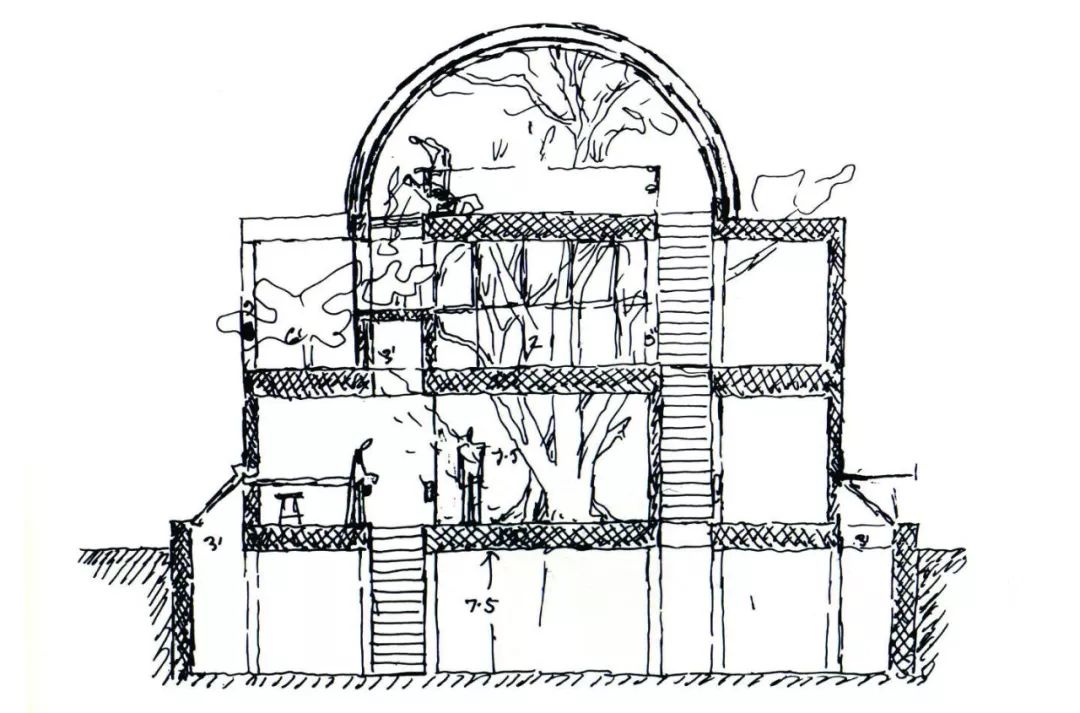

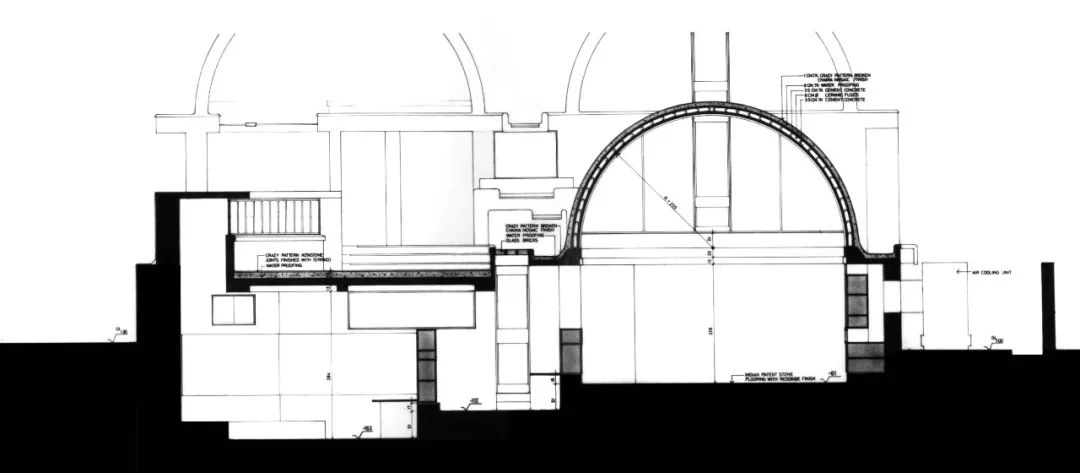

桑珈建築師工作室,1980,剖面手稿 © VSF

橫向剖面圖 Section© VSF

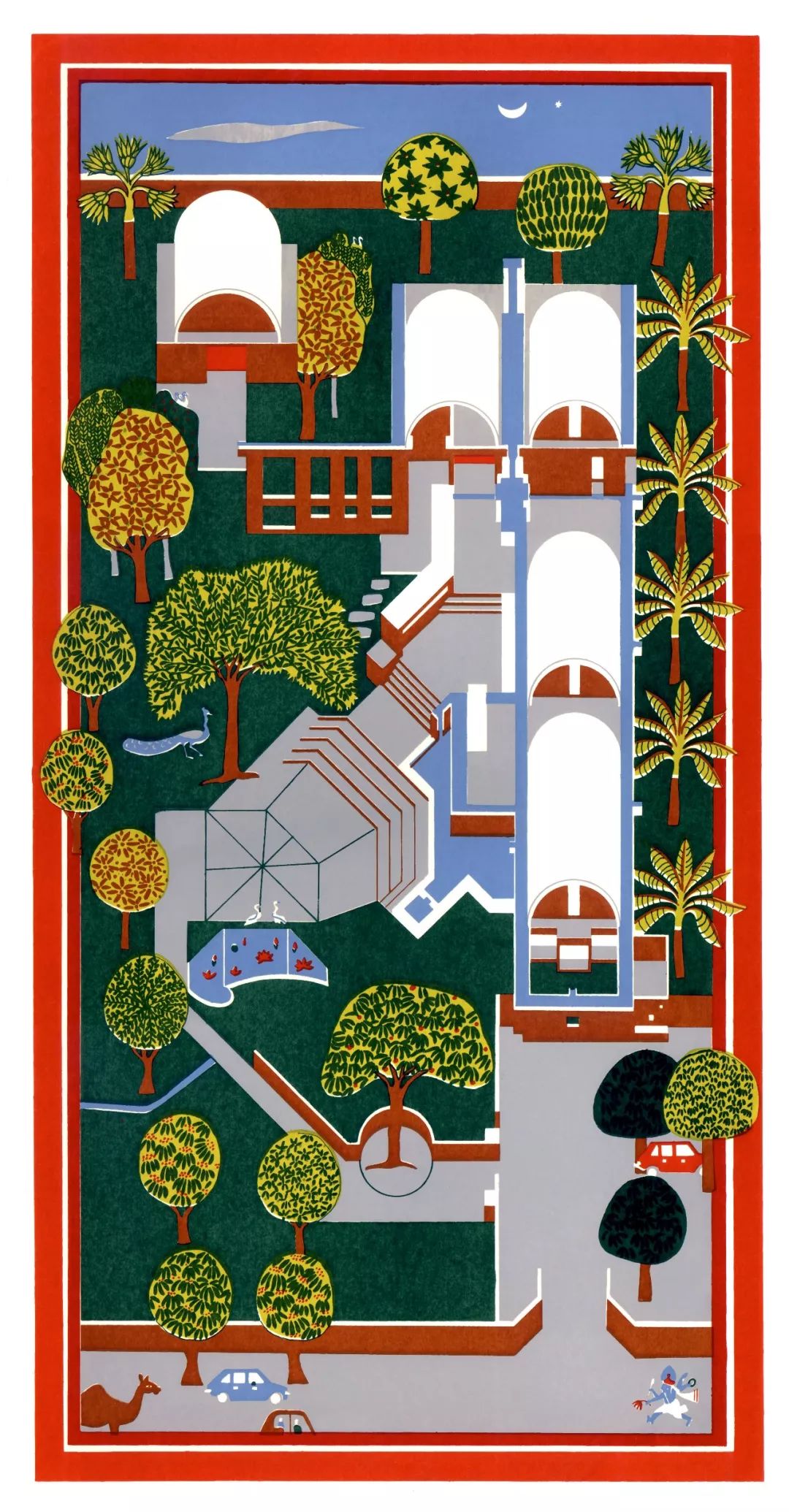

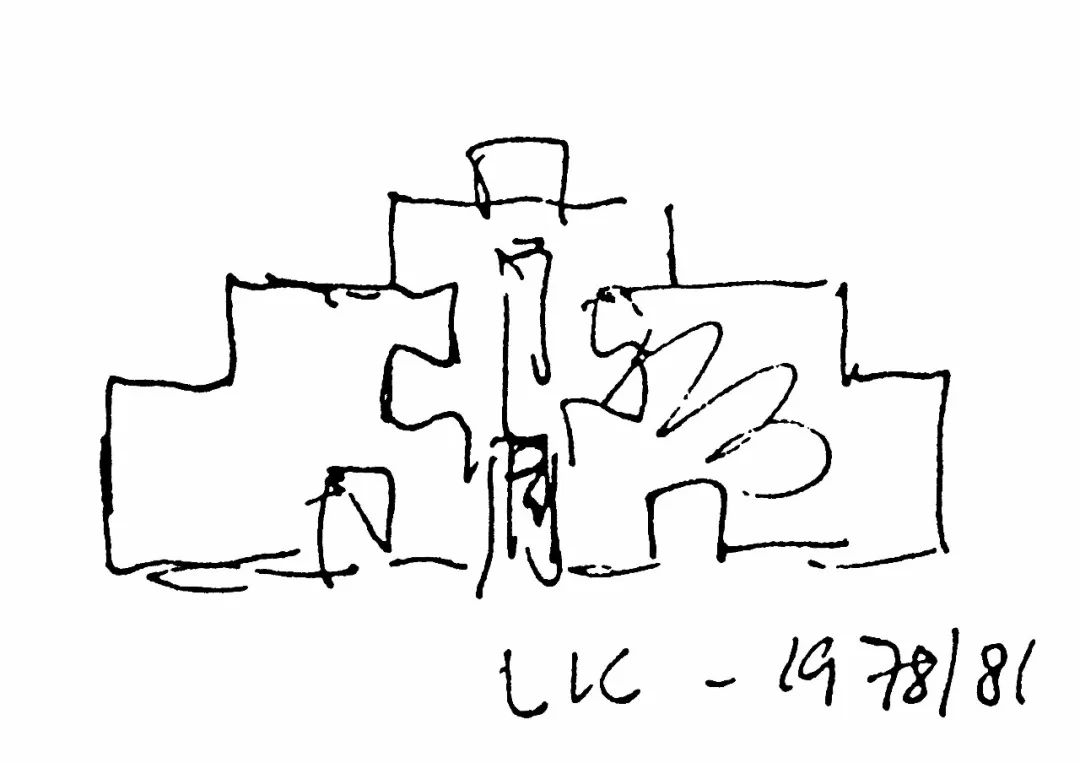

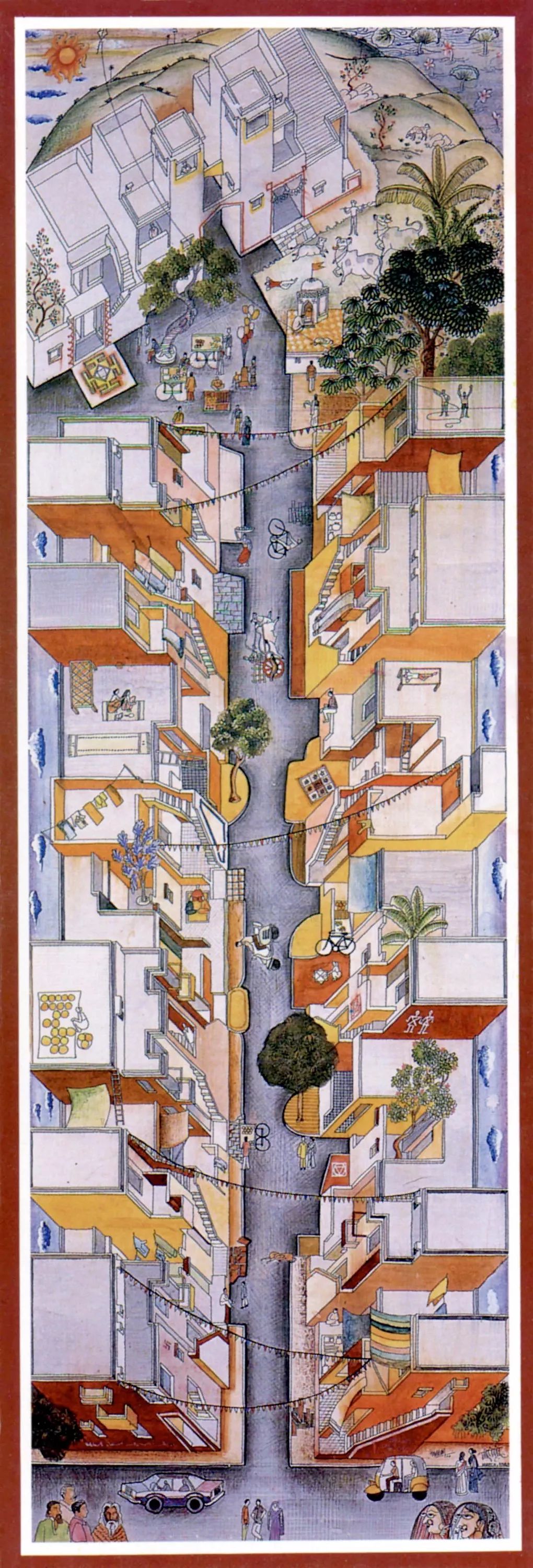

全區配置圖細密畫,多西 © VSF 1956年,多西僱用了兩名建築師,成立了自己的Vastushilpa工作室,後來改名為Vastushilpa Consultants,並發展成為一家由5名合夥人,60多名員工,完成超過100多個工程的建築公司。他從歐美的建築大師那裡汲取了豐富的經驗,對生活、東方文化、大自然的深刻的敬意,在他的作品中形成了自己的獨特的藝術視野。他不僅對印度的歷史和文化充滿了崇敬,而且包括他年輕的時候所擁有的一切,比如對聖地、寺廟和熙熙攘攘的街道的記憶,還有他爺爺家的傢俱車間裡的漆器和木頭的氣味。

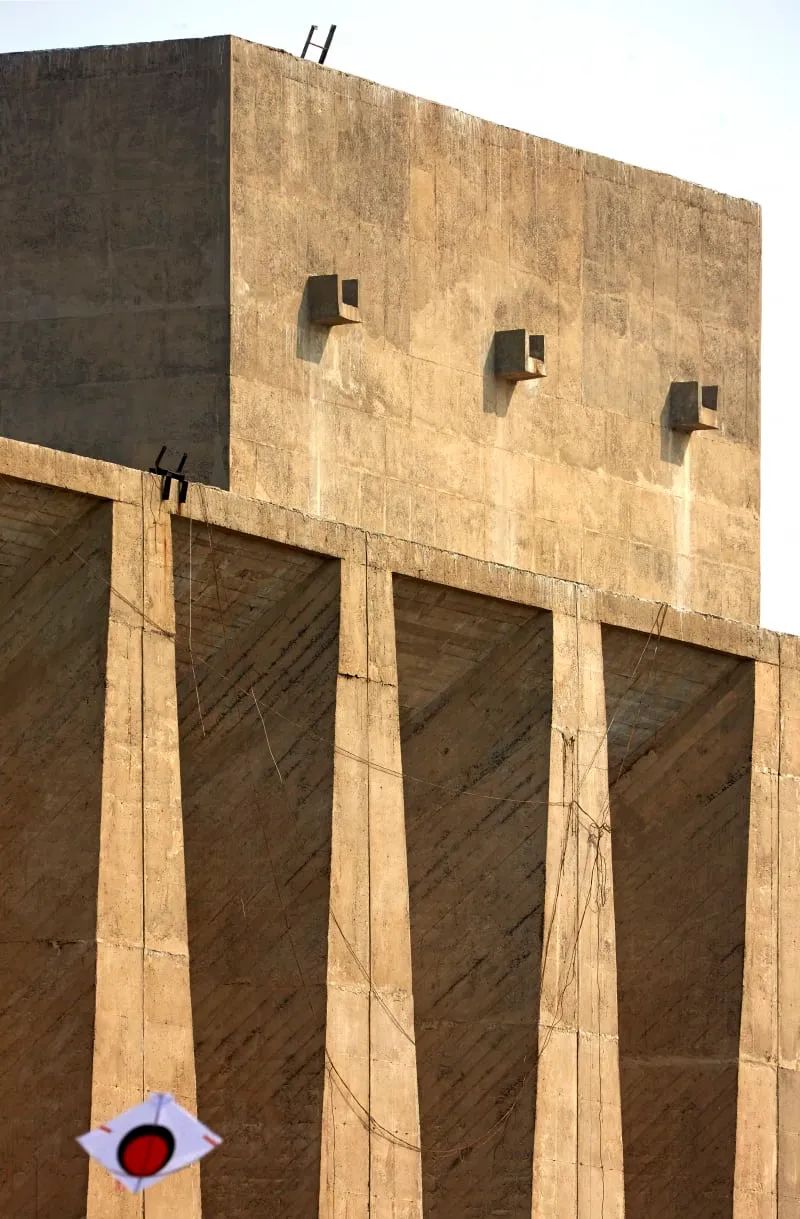

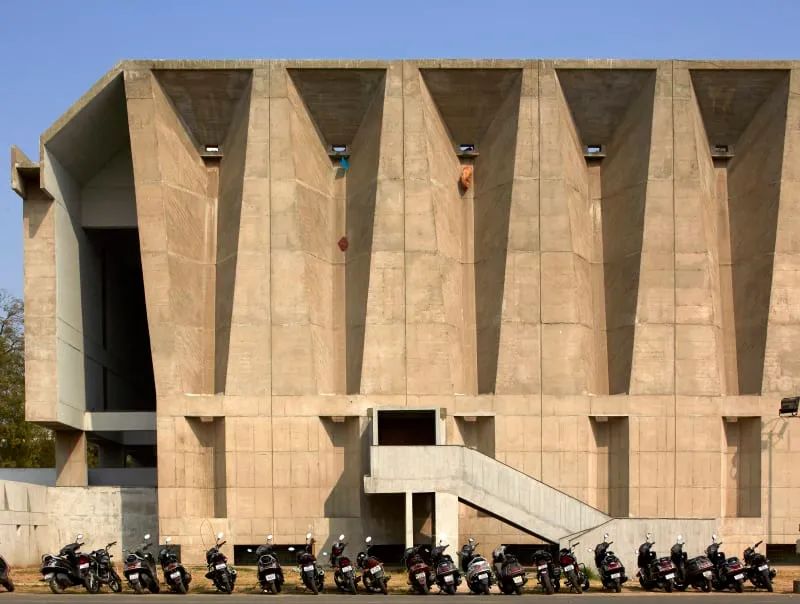

泰戈爾紀念堂 – TMH © Edmund Sumner

泰戈爾紀念堂 – TMH © Edmund Sumner

泰戈爾紀念堂 – TMH © Edmund Sumner

泰戈爾紀念堂 – TMH © Edmund Sumner

泰戈爾紀念堂 – TMH © Edmund Sumner

泰戈爾紀念堂 – TMH © Edmund Sumner

泰戈爾紀念堂 – TMH © Edmund Sumner

泰戈爾紀念堂 – TMH © Edmund Sumner

泰戈爾紀念堂 – TMH © Edmund Sumner

泰戈爾紀念堂 – TMH © Edmund Sumner

泰戈爾紀念堂 – TMH © Edmund Sumner

多西設計班加羅爾印度管理學院靈感來自於像印度城市和廟宇的傳統迷宮;Courtesy of VSF

多西和他的學生 「對我而言,柯比意曾經給我上過最好的課就是在我的桌子上創作 – 他坐在桌子上和我一起畫畫。所以他向我展示了人們如何移動,鳥兒怎樣在大樓間飛翔,你會如何看待自然景觀。當他畫了一棵樹的草圖時,你可以看到樹在搖擺。我認為這些經歷一直伴隨著我,並將我與我的童年,家庭和我的生活聯繫在一起。」 ——巴克里希納·多西(Balkrishna Doshi)

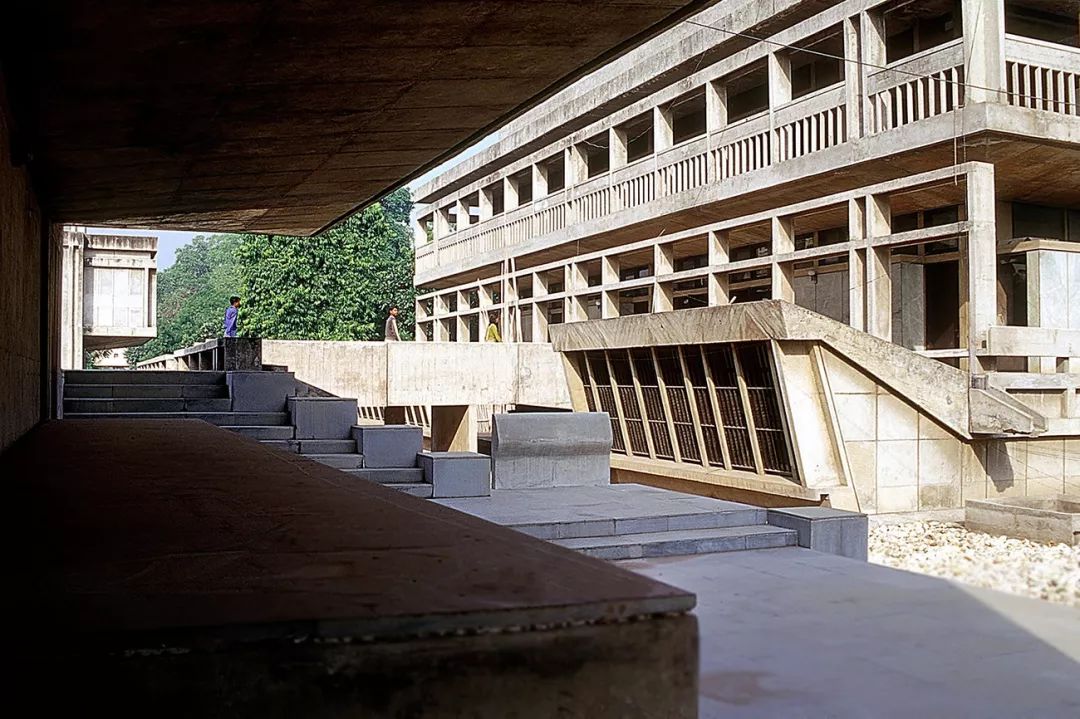

環境規劃與技術中心(現CEPT大學)

從北草坪望向建築學院

自然光灑進建築學院的工作室裡

多西模糊了內外空間的定義,創造出將兩者無縫結合的有頂開放空間

漏斗形入口目的在於引導微風穿過建築物

工作室下方的互動空間

鼓勵學生之間交流互動的活動空間

南立面下入口的手稿

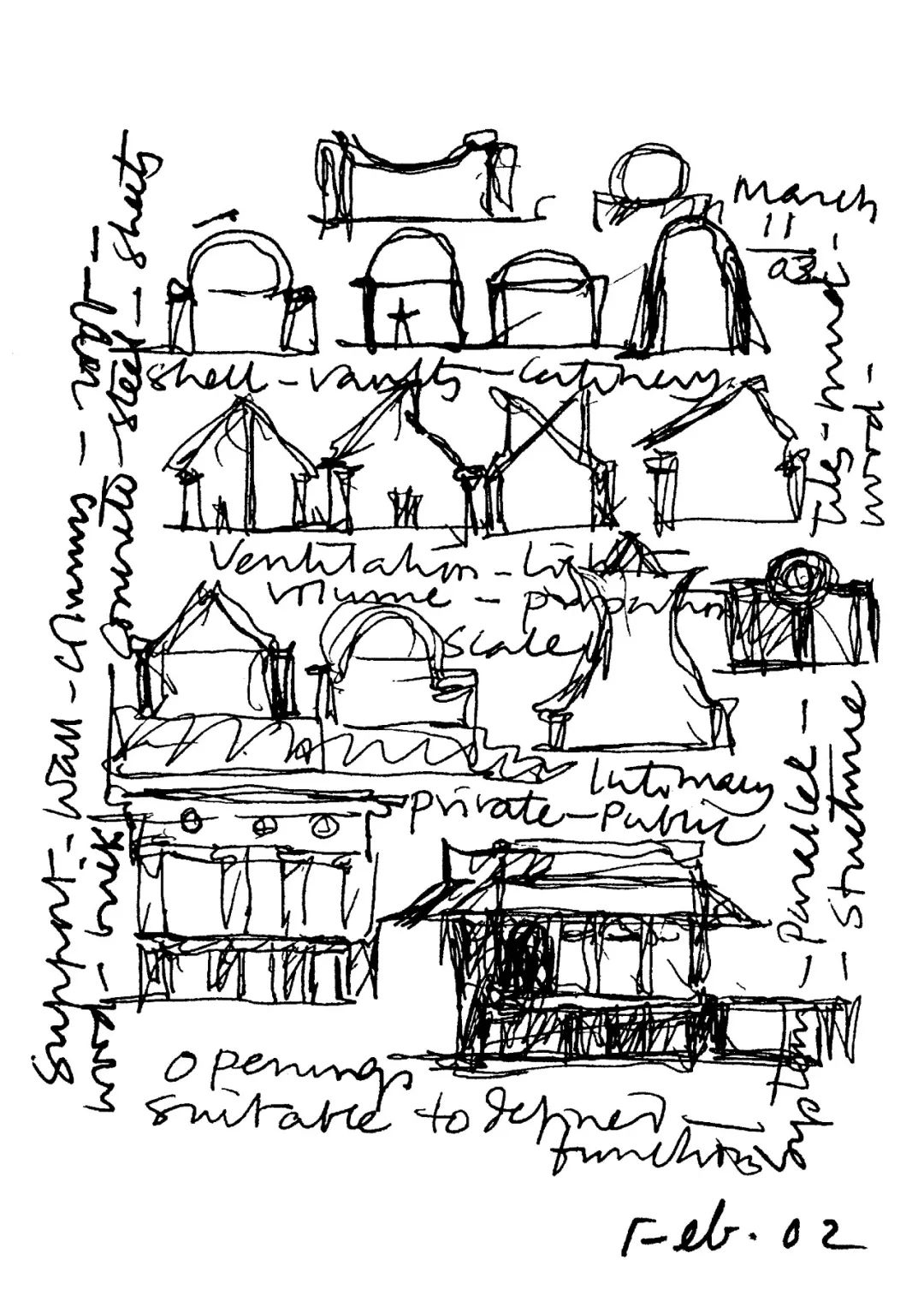

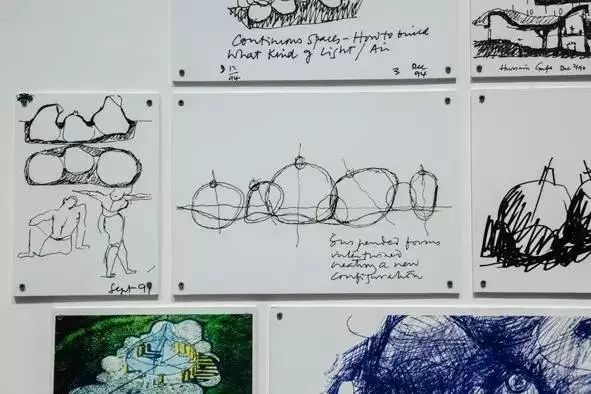

關於通風、光線和空間特色各種形式的研究 「我總感覺空間是有生命的,空間和光線以及我進入空間的種種運動非常重要,這就是產生對話的原因,這就是產生活動的原因。而這裡開始變為生活的一部分。我的建築哲學是:建築是生活的背景。 ——巴克里希納·多西(Balkrishna Doshi) 過去幾十年來,多西最重要的建築物包括印度學研究學院(1962)、CEPT大學建築學院(1968)、泰戈爾紀念堂(1971)、桑伽事務所(1981)、甘地勞工學院(1984)、侯賽因多西藝廊(1995)等等。

多西在1973年於艾哈邁達巴德設計了印度人壽保險公司混合收入住宅區;Courtesy of VSF

多西的童年會在樹下上一些課,所以當他設計用於教育的建築物時,他努力讓學生與自然環境聯繫在一起。 「我們一直只專注於自身,我們永遠不會意識到我們周圍發生了什麼,或者空間是什麼。對我而言,我試圖在工作中創造的體驗是在場所中人們可以真正開始感受到這裡是什麼,裡面有什麼,以及是什麼把它帶出來的。」 ——巴克里希納·多西(Balkrishna Doshi)

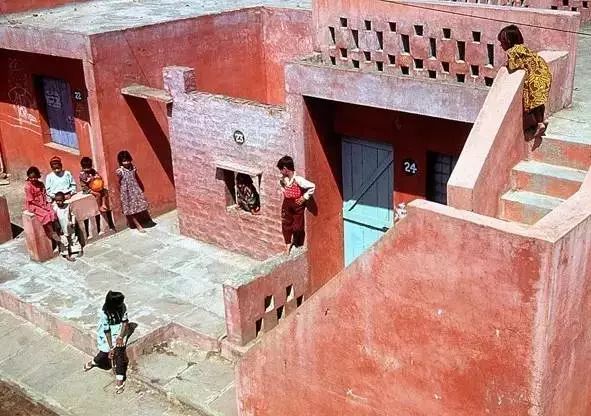

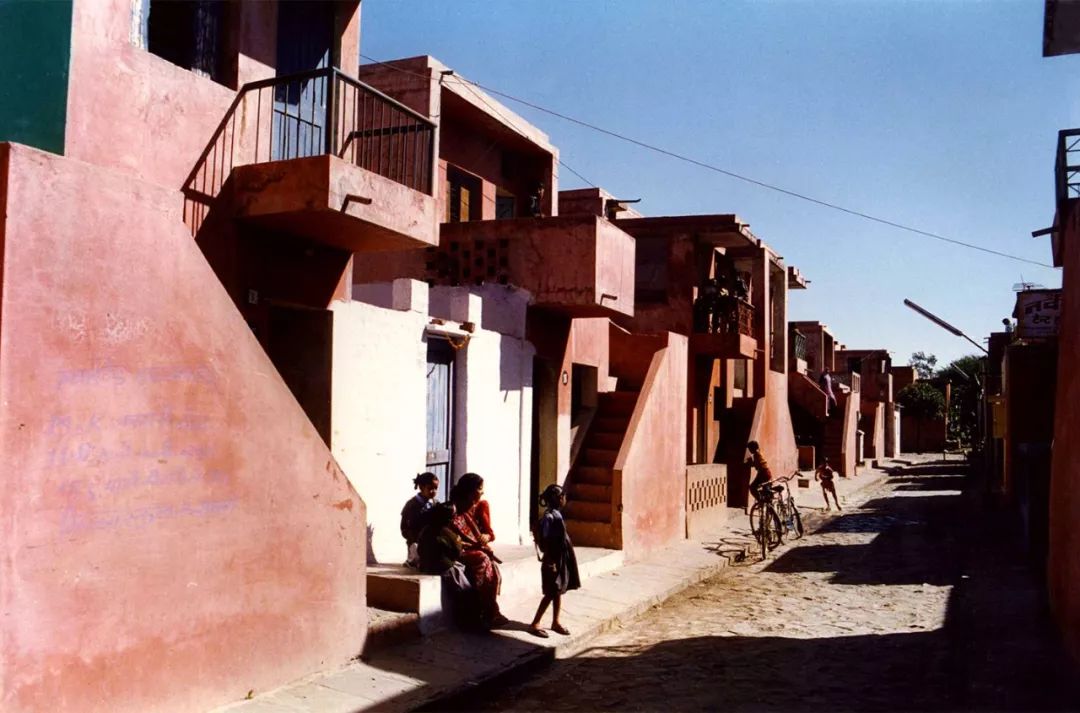

1996年,阿冉若經濟住宅榮獲阿卡汗建築獎(Aga Khan Award for Architecture)

低造價住宅作品採取對房屋系統、庭院和迷宮般的內部通道的有機整合,容納了8萬多人在這裡生活。

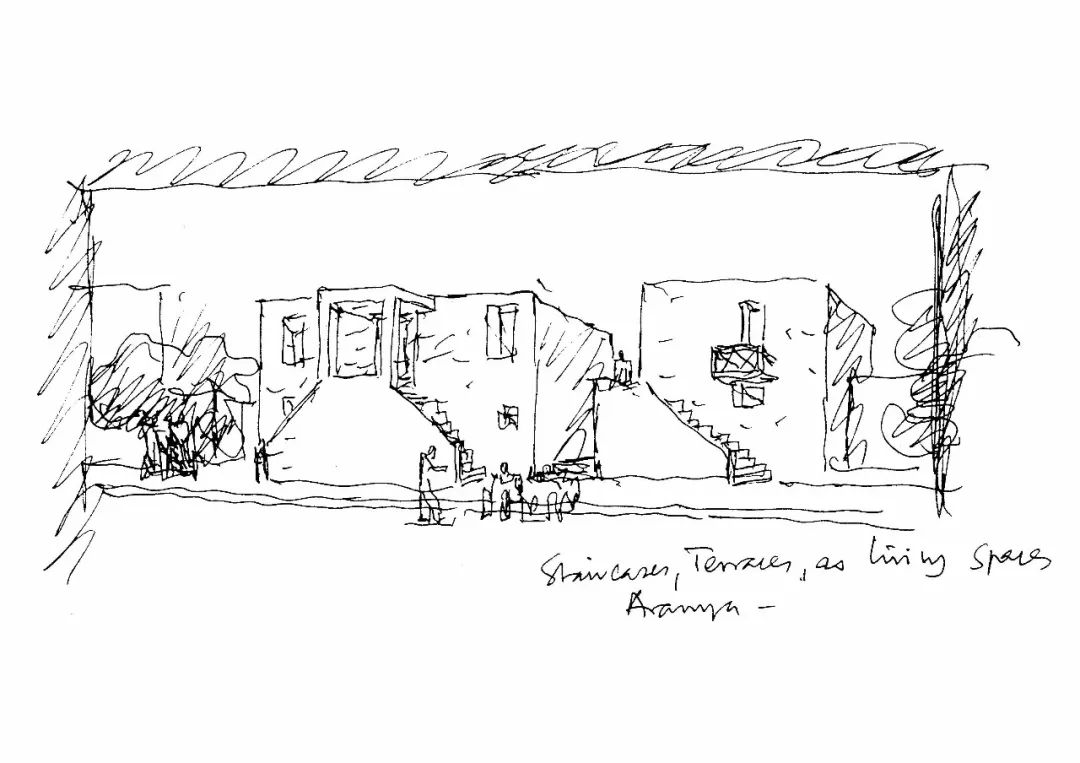

樓梯和露台作為生活空間的示意圖

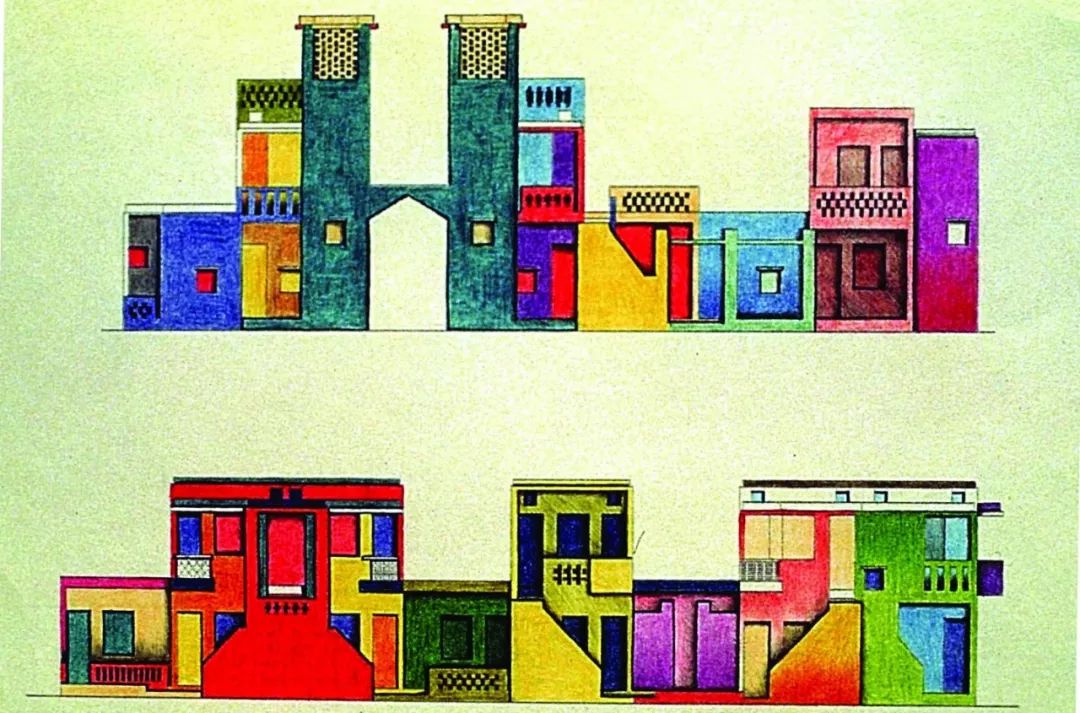

阿冉亞低造價住宅立面量體與色彩研究,印多爾,印度 / 1989

街景透視圖細密畫,多西 在倫敦皇家藝術學院舉辦年度建築講座時,多西談到了指導他工作的三個原則:「孔隙,悖論和實踐」(”porosity, paradox and practice” )。他還將他的建築與慶祝儀式時的印度餐相比,裡面的元素意味著可以以任何順序「享用」。不管食客喜歡什麼,他們都可以去體驗。

多西於1962年創建了艾哈邁達巴德的印度學研究所;Courtesy of VSF

舉個例子,多西指出他自己位於艾哈邁達巴德市的辦公室Sangath(桑珈建築工作室),是在1980年完成的。 「你不會認為這個地方是辦公室,因為它看起來不像辦公室,真的,這裡有一個花園,蜿蜒穿過,你看不到任何人。所以你想知道辦公室裡有沒有人,但你不知道入口在哪裡。事實上,探索它是一種驚喜。在此同時,你的態度發生了轉變,你已經忘記了人群,接著你聽著周圍的小喇叭正在播放的音樂,慢慢你走進辦公室,你就…進入地面以下了。我想這就像是一次旅行。建築是一場旅行——一次發現之旅。」——巴克里希納·多西(Balkrishna Doshi) 這正是他想要訪客參觀他所有的建築所要體驗的。

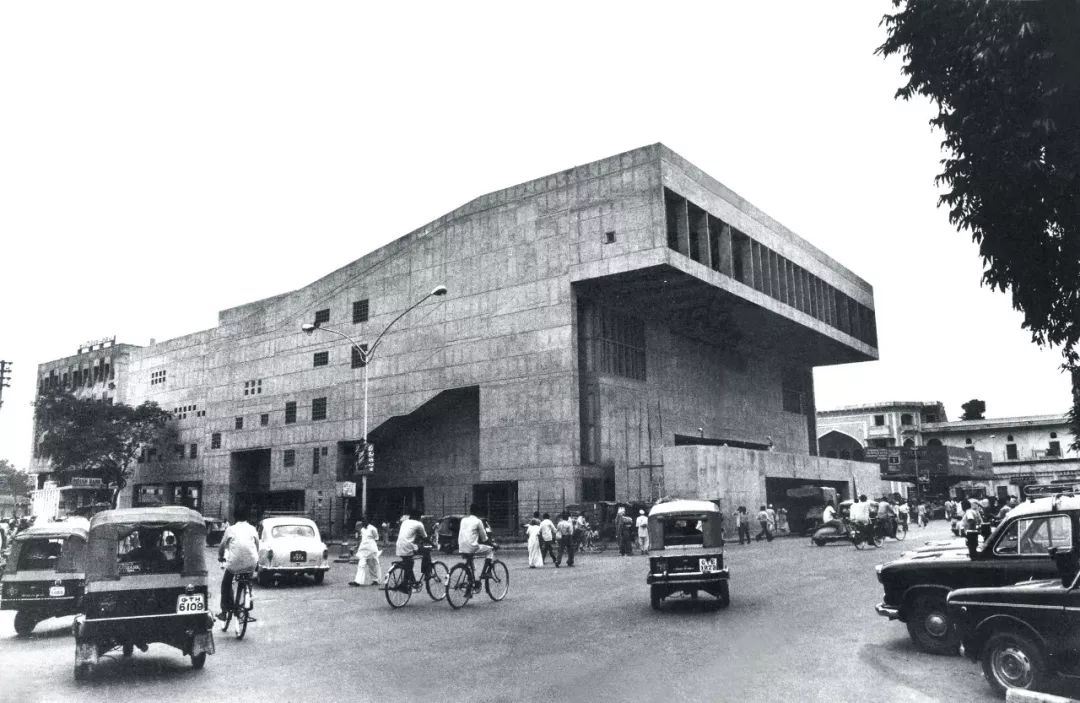

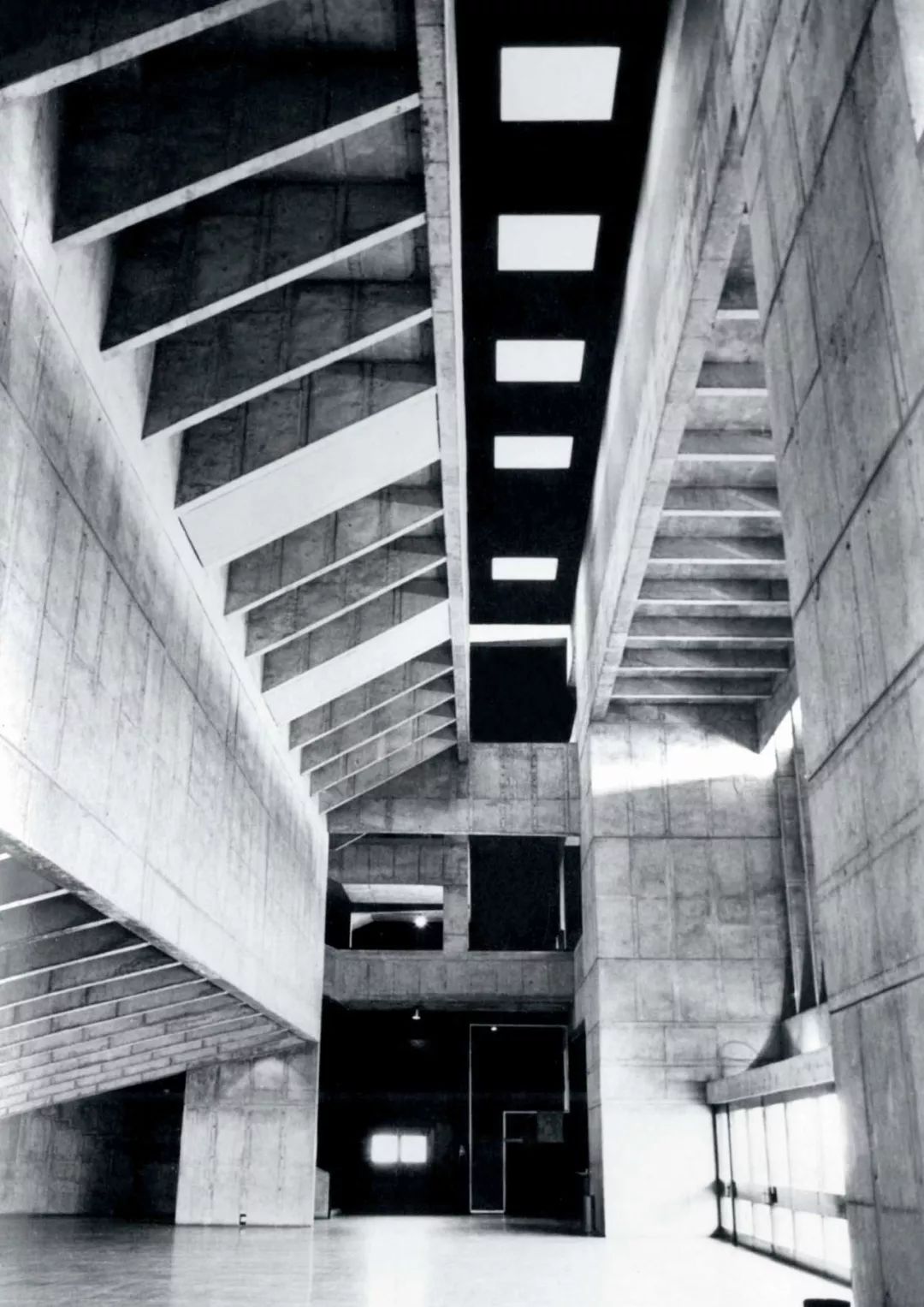

Premabhai 大廳,巴德拉廣場視角

Premabhai 大廳,由門廳進入禮堂的入口

自然光灑進門廳

可進入禮堂的頂層空間

通往各層觀眾席的樓梯

多西手繪的帷幕圖案設計稿 「我想讓他們忘記他們為什麼來。這是催眠的方式,這真是件了不起的事。為什麼我們要把建築學搞得這麼嚴肅?」 ——多西

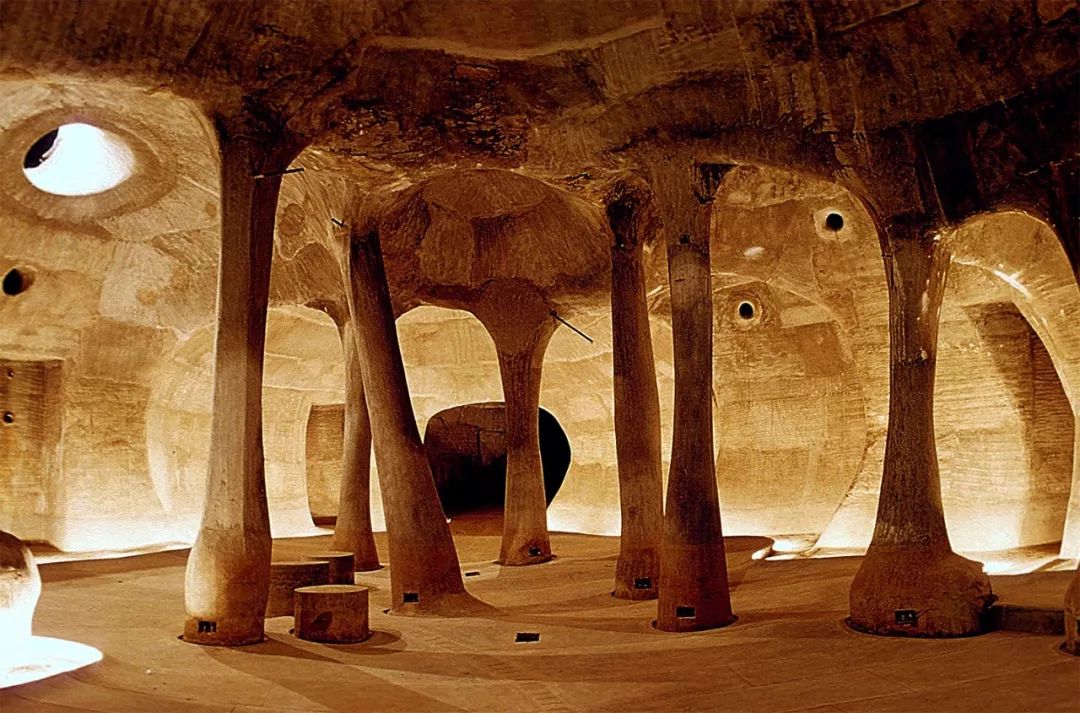

艾哈邁達巴德洞穴藝廊,1994 © Laurian Ghinitoiu

© Laurian Ghinitoiu

© Laurian Ghinitoiu

© Laurian Ghinitoiu

© Laurian Ghinitoiu

© Laurian Ghinitoiu

艾哈邁達巴德洞穴藝廊目的在於展示藝術家和建築師之間的合作。

多西認為,就像生活本身一樣,應該在建築中體驗到活力和奇跡,並且持續對其無盡的可能性保持敏感。