作者:Kerby Chou 周書賢(淡江建築系兼任講師.AECOM-Hong Kong Offi ce, 景觀與都市設計師)

周書賢簡介

周書賢 2001畢業於台灣淡江大學建築學系,2008年於U. Penn獲景觀建築碩士。碩士期間受教於 James Corner(Field Operation)及 Kieth Kaseman(KSAB)Studio。

前言

在傳統的都市設計理論中,都市設計往往處於上位架構 (Frame Work)去組織或架構都市中的景觀設計與建築設計。所以,在過去專業分工經驗裡,是依照都市設計的架構、然後景觀「再」建築。然而,在現今複雜的都市中,已經很難以一種專業去面對或是領導現在複雜的都市議題。

就如同在《The Landscape Urbanism Reader》一書提到的:建築、景觀建築、都市設計與都市計畫的專業,已經逐漸整合彼此領域的專業,去面對日趨複雜的都市議題 ( Architecture, landscape architecture, urban design and planning are moving toward shared form of practice) 。也因如此,景觀都市主義( Landscape Urbanism )的出現,提供了一個新的都市設計方法,整合各個專業領域。

推薦購買書籍書名:《景觀都市主義(The Landscape Urbanism Reader)》 書名:《景觀都市主義:從起源到演變(Landscape As Urbanism: A General Theory)》 |

景觀都市主義 ( Landscape urbanism ) 的緣由

如果要討論景觀都市主義,不可不提1748年的 Nolli Map﹝圖1﹞,它是一張用都市公共空間結構 ( public space of structure ) 與都市中市民可及性 ( accessible ) 來重新詮釋的羅馬地圖。它別於一般的塗底圖 (Figure Ground),這張地圖將羅馬城中市民可及的空間皆予以留白表現;相反地,將私領域的空間給予塗黑表現。所以我們可以從Nolli Map清楚地閱讀出都市公共空間領域與私人空間的結構,這也是第一次以開放空間而非建築為主體,重新去思考都市空間的構成。

此外,在1860年,Frederick Law Olmsted 在波士頓都市設計當中,將都市中的公共開放綠地空間串連成一條綠色廊道,稱之為綠寶石項鍊 ( Emerald Necklace ),它圍繞著波士頓,也讓波士頓的市民可以輕易地接近不同尺度的都市綠地與開放空間。這樣的都市設計策略,是當時美國都市設計當中,少數以「都市景觀」為主體的都市設計策略,利用都市設計的策略,成功地將都市中的綠地景觀系統組構在都市的空間結構中;相同地,這些都市景觀也成為都市中不可或缺的生態系統。在19世紀,都市快速發展,產生了許多都市的問題,建築師也開始思考建築與都市的關係。在1925年,柯比意 ( Le Corbusier ) 的Plan Voisin中不難發現,建築師企圖集中都市綠地系統與大型公共開放空間來解決都市日漸惡化的環境問題,並且提供市民一個健康與生態的城市。

「景觀都市主義」( Landscape Urbanism ) 一詞的源由,來自於當今美國東岸主要的景觀建築研究所,主要由哈佛大學設計學院景觀建築系主任Charles Waldheim與美國賓夕法尼亞大學景觀建築系主任 James Corner,於1997年開始一系列景觀都市主義研討會與展覽 ( Landscape urbanism symposium and exhibition)﹝註1﹞。加上,當今的環境意識的抬頭與全球生態意識的覺醒之下,使得景觀都市主義成為現今新的都市設計理論之一。在傳統的都市設計當中,是以建築空間為主體所形成的都市紋理,在建築配置完後,剩餘的空間才設置都市的開放空間。然而,景觀都市主義卻扭轉了這樣的都市設計概念,它是以都市中的開放空間或是綠地空間為主體,並提出都市景觀策略( Landscape Strategy ),將都市中的開放空間與綠地系統成功地整合,再思考土地使用分區與建築的配置。也因如此,這些都市中的開放空間不但能以不同尺度與類型呈現在都市中,同時也成為都市中主要生態系統。

「景觀都市主義」不但著重的是都市景觀策略,尺度也是很重要的議題。所以超大公園 ( Large Park )成為景觀都市主義實踐的舞台之一。所謂的超大公園是指面積超過500 英畝的公園﹝註2﹞。這樣的超大公園,不但提供城市中的居民容易接近大自然 ( Big-Nature ) 的機會,它使都市也充滿了景觀的豐富性、生態物種的多樣性與都市生態的永續性。然而,在都市中越來越難找到如此大尺度的開放空間或是綠地空間,但隨著都市不斷地成長,都市中一些老舊的區域,例如:都市中廢棄的大型工業區等;或是過去在都市中扮演的角色及功能的改變,例如:不再使用的機場等,當這些不再被高度使用的土地,重新釋放出來給都市,而這些土地往往成為現今景觀都市主義最佳的實踐舞台。

景觀都市主義實踐的舞台-都市景觀永續 ( Sustainability )

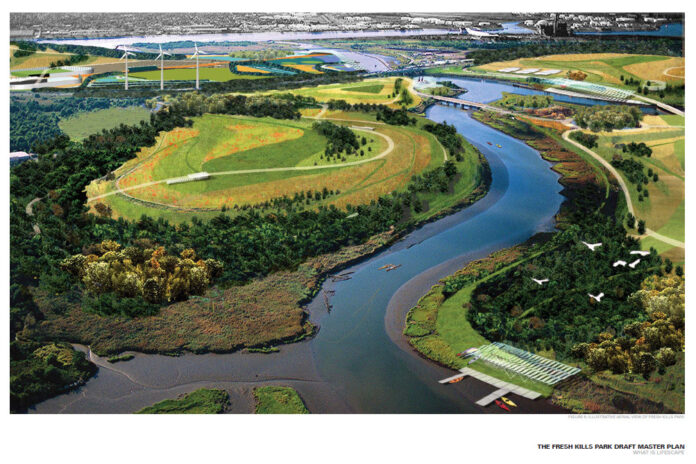

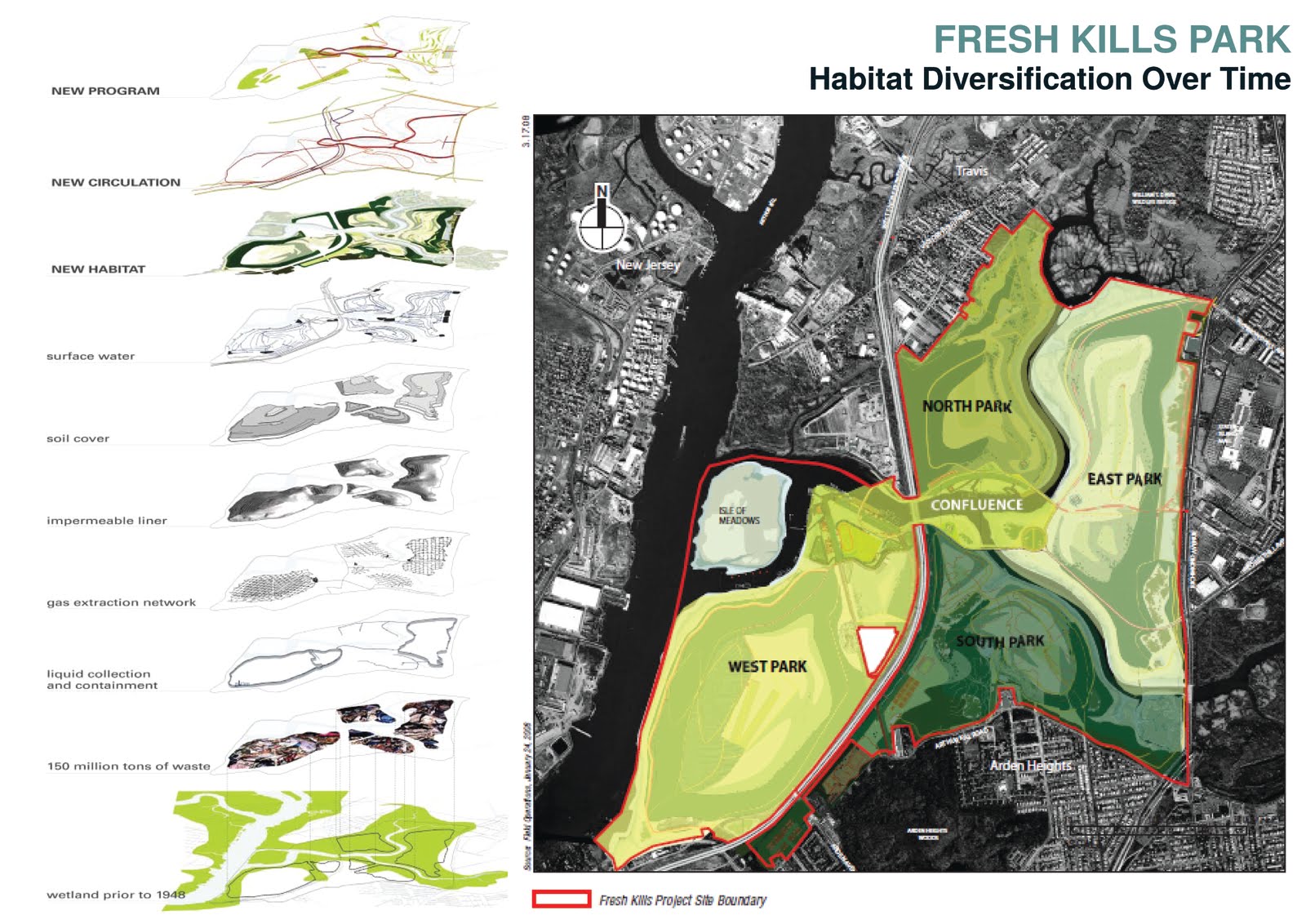

如果說1996年在芝加哥Graham Foundation的景觀都市主義研討會,開始了景觀都市主義的風潮,那2005年的Fresh Kills Competitions應該是把這個新的都市設計概念推到一個新的里程。Fresh Kills Landfill位於紐約的史坦頓島 ( Staten island )建立於1948,它的面積約890公頃,曾經是世界最大的垃圾掩埋場。2001在當地居民反抗與環保意識的抬頭,紐約市政府宣布關閉這座垃圾掩埋場。2005年,Field Operations以Lifescape為概念,成功地將這座垃圾掩埋場轉變成比紐約中央公園大三倍的景觀生態大公園﹝圖2﹞。

由於基地處於長時間的垃圾掩埋,造成土壤的汙染與生態的破壞,所以如何藉由垃圾掩埋場退役後,重新覆育與修復這塊土地,成為這個案子最重要的議題。James Corner提出新的景觀策略,透過一系列的生態線狀物( Threads=circulate, distribute and link )、生態島 ( Islands =distinctive reserves and masses)與生態蓆 ( Mats=surface conditions)重新架構組織基地的生態多樣性﹝圖3﹞。這個案子也成功地整合生態與景觀建築等專業,提出了一個長達30年的景觀復育時序性計畫,這樣的復育計畫,不但成功的將垃圾掩埋場的都市負面空間轉型為都市最大的開放空間,也成功地修復生態系統使Freshkills Park成為全紐約最大生物棲息地。Fresh Kills也證明,現今都市的議題,需要透過跨領域專業的整合,才能去解決都市複雜的議題。

景觀都市主義實踐的舞台-自然資源 ( Big-Natural Resource )

2007年,筆者於美國賓夕法尼亞大學景觀建築研究所,曾在James Corner的studio以韓國的國際競圖 (Multi-functional administrative city) 為題,操作一系列以景觀都市主義為主的都市與景觀設計。基地是以一個超過500萬人口的新市政開發區﹝註3﹞,在新市政的心臟地帶,是一片超過600公頃的稻田,基地的景觀豐富性與生態多樣性是最主要基地特色,而且基地是一個超大尺度與平坦的開放空間,同時基地的東側又有主要造成洪水泛濫的河流經過。因此,基地的兩大挑戰,其一是在面對新市區的開發同時,又如何面對這片大尺度的開放空間;其二是如何重新思考基地原有的自然景觀與生態豐富性。筆者提出一個新的景觀策略Liminal Landscape﹝圖4﹞,這個景觀策略結合了景觀的時序性 ( Time-based phrasing ),透過「環形地景」 ( delicate ring of earthwork ) 保護心臟地帶的自然資源,並將城市的開發區設置於充滿自然資源的心臟地帶之外。在這條「環形地景」的本身,設計了一系列結合地形變化與充滿活動性的都市開放空間並連結新市政區;同樣地,它內部透過不同的植栽策略與原有的稻田形成了一個「自然海綿」( Natural sponge ) ,吸附原有河流氾濫的水量。所以洪水的氾濫不再成為都市的負面因子,反而形塑自然資源與生態多樣性,這個大尺度開放空間形成了一個大自然的景觀特色。而「環形地景」的外部設計,呈現出都市尺度與不同景觀特性的都市開放空間。在這一連串的景觀策略,不但重新思考自然資源、都市的開放空間與新市政的關係,也將這一連串不同尺度、不同性質的開放空間與綠地空間融入都市設計中。

景觀都市主義實踐的舞台-工業區復育 ( Industrial reclamation )

多倫多水岸空間就像和多數的都市一樣,在都市化的過程中,水岸空間長時間地被工業占據,且水岸空間被快速道路分隔於城市外。現今,在城市中的工業區外移後,這些長期被阻隔於城市外的水岸空間,卻變成多倫多很重要的系列線型都市開放空間 ( Linear open space )。2006年,多倫多市政府透過三個不同的水岸國際競圖﹝註4﹞,將重新去定義新的多倫多水岸空間;同時這三個景觀都市主義的案子﹝圖5﹞,也成為了都市中的觸媒,重新架構組織整個多倫多水岸的空間。其中多倫多安大略湖公園競圖( Lake Ontario Park Competition ),由於基地處於長時間的水岸淤積,與長時間被高速道路阻隔於城市外,因此產生豐富的生態性且成為生物棲息地,例如:沼澤與濕地等。James Corner所帶領的Field Operations提出了以「外部景觀間」 ( Exterior room ) 的景觀策略﹝圖6﹞,沿著水岸設計了一系列不同景觀特性空間與活動,來反映基地的無內部性 ( no interior ) 與漫長 ( all edge ) 的水岸空間特性。由於這樣的整體景觀策略,不但豐富了水岸空間的層次與景觀特性,也增加了基地既有的生態性;同時透過新的城市動線系統,使安大略湖公園成為都市中可及的水岸開放空間,因此重新串連多倫多城市中心與水岸的關係。

景觀都市主義實踐的舞台-機場再生 ( Airport and infrastructure )

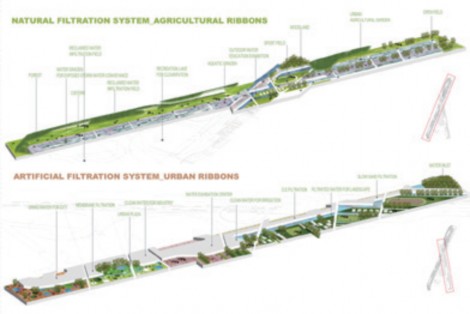

無論是歐美或是現今的亞洲的城市,都市中的基礎設施往往也成為景觀都市主義的舞台之一,尤其是都市中的機場基礎設施,例如在2007年在加州、爾灣 ( Irvine ) 航空站成功地轉型成Orange county great park,以及2008年完工的Nansen Park,它的前身是挪威首都奧斯陸( Oslo )國際機場。相同地,台灣由於目前各城市的國內機場使用率偏低﹝註5﹞,所以2011年出現以台中水湳機場為基地的台中中央公園國際競圖。筆者在研究所時期,曾經以葡萄牙里斯本 ( Lisbon ) 的國際機場競圖為題目,操作景觀都市主義議題。葡萄牙里斯本機場設立於1942年,它不但是現今歐洲少數位於市中心的機場,而且其機場涵構具有相當的都市歷史價值( Historical figure ),但里斯本政府為了因應更高的旅客載客量需求,計畫將國際機場搬遷於都市的外圍。而這座具有歷史意義的機場用地,將成為里斯本現今最大的都市開放空間。由於里斯本的地形起伏大,地表水的資源成為里斯本最重要的水資源。筆者提出新的景觀策略「水的過濾器」 ( Filtration Infrastructures ) ﹝圖7﹞,將具有歷史意義的機場跑道轉化成兩條水的過濾機器,透過人工的過濾與自然景觀過濾﹝圖8﹞,將機場的地表水加以保留使用。透這樣的景觀策略不但也成功的轉換里斯本機場的歷史意義,也將這座機場變成一座新的水景觀主題的都市開放空間。

景觀都市主義在設計教育的影響

景觀都市主義也悄悄地在設計學院中產生了一些變化,筆者於2006至2008年在美國賓夕法尼亞大學設計學院裡不難發現,當今的歐美景觀建築設計教育,不在只是專注於植栽物種、地形或是都市計劃等傳統的設計議題上。他們開始將觸角伸入都市設計、與城市發展理論,不但開始關心生態系統與永續都市等相關議題,甚至開始和建築系的studio整合。學生們也因為跨領域的學習與探討形成新的設計啟發。在景觀建築或是都市設計研究所裡,錄取了許多有建築背景或是生態等專業背景的國際學生,期待透過學生的多元性,能在設計思維上,有別於以往的設計討論與撞擊。

相同地,在當今永續發展的年代,景觀都市主義成功地把將景觀建築師的專業也提升到最前線,並與其他專業整合,一起處裡現今複雜的都市議題。景觀建築師不再只是被動的處理建築剩下的空間,或是都市設計架構下的開放空間;相反的,景觀建築師的角色逐漸地在都市議題中扮演著重要的角色,景觀建築師的景觀策略也是成功扮演整合都市與建築界面重要因子之一。然而,在台灣或是當今的亞洲,景觀都市主義或許尚未成為主要的的都市設計理論風潮,但2011年的香港西九龍文化區國際競圖 ( West Kowloon Cultural District competition )與台中水湳機場的台中中央公園國際競圖中,不難發現景觀建築師在都市議題理的角色已經逐漸與建築師、都市設計師平行,筆者相信透過這些案子的執行,景觀都市主義會開始逐漸在亞洲城市裡萌芽。

都市、景觀「在」建築

傳統都市理論是透過都市設計架構 ( Urban Design framework ),根據不同的土地使用分區將建築配置於城市當中。筆者認為這樣都市、景觀「再」建築的都市設計策略很難整合彼此的專業,並面對現今複雜的都市議題。而景觀都市主義理論 ( Landscape Urbanism ) 的出現,都市設計架構不再以建築為主體配置,而是提出一套景觀策略 ( Landscape strategy ) 整合於都市設計架構中。因此都市、景觀與建築等專業能成功地整合,使得建築設計更能呼應整個都市架構與景觀策略,而將都市、景觀「再」建築的觀念,成功地轉換成都市、景觀「在」建築裡。

﹝註1﹞ 1997年四月,於美國芝加哥的Graham Foundation舉行都市景觀主義研討會與展覽,之後陸續發表的文章和論述由Charles Waldheim編輯成《Landscape Urbanism Reader》。

﹝註2﹞ Julia Czerniak and Geore Hargreaves《Large Park》, Princeton Architectural Press, US, 2007, Page 23。

﹝註3﹞ 新市政( Public Administrative Town) 由美國景觀建築師Balmori主導設計。

﹝註4﹞ 多倫多水岸空間國際競圖,分別為Field operations主導的Lake Ontario Park,West8主導的central waterfront和Michael Van Valkenburgh Associate 主導的Lower Donlands。

﹝註5﹞ 根據台灣審計部調查,2009年全台灣18做民營機場中,除了桃園國際機場、台中清泉崗機場、金門尚義機場外,其他15座的使用率都不到五成,比例高達所有機場的83%。