鄉村是近年來不斷被討論的議題,從都市計畫與土地使用分區,建築上的混構與游移在法規邊緣的模糊性,帶來許多混亂、粗曠但又自成微型模矩的空間型態。

在屏東縣竹田鄉,設計團隊嘗試透過幾個空間小品來探討因農業遺址所留下的構造物該如何再生。建於1942年的德興米廠是台灣南部屏東鄉下的糧食局、是稻米儲存的地方、孩子們玩耍的遊樂場,也是大家心目中的客家大伙房。

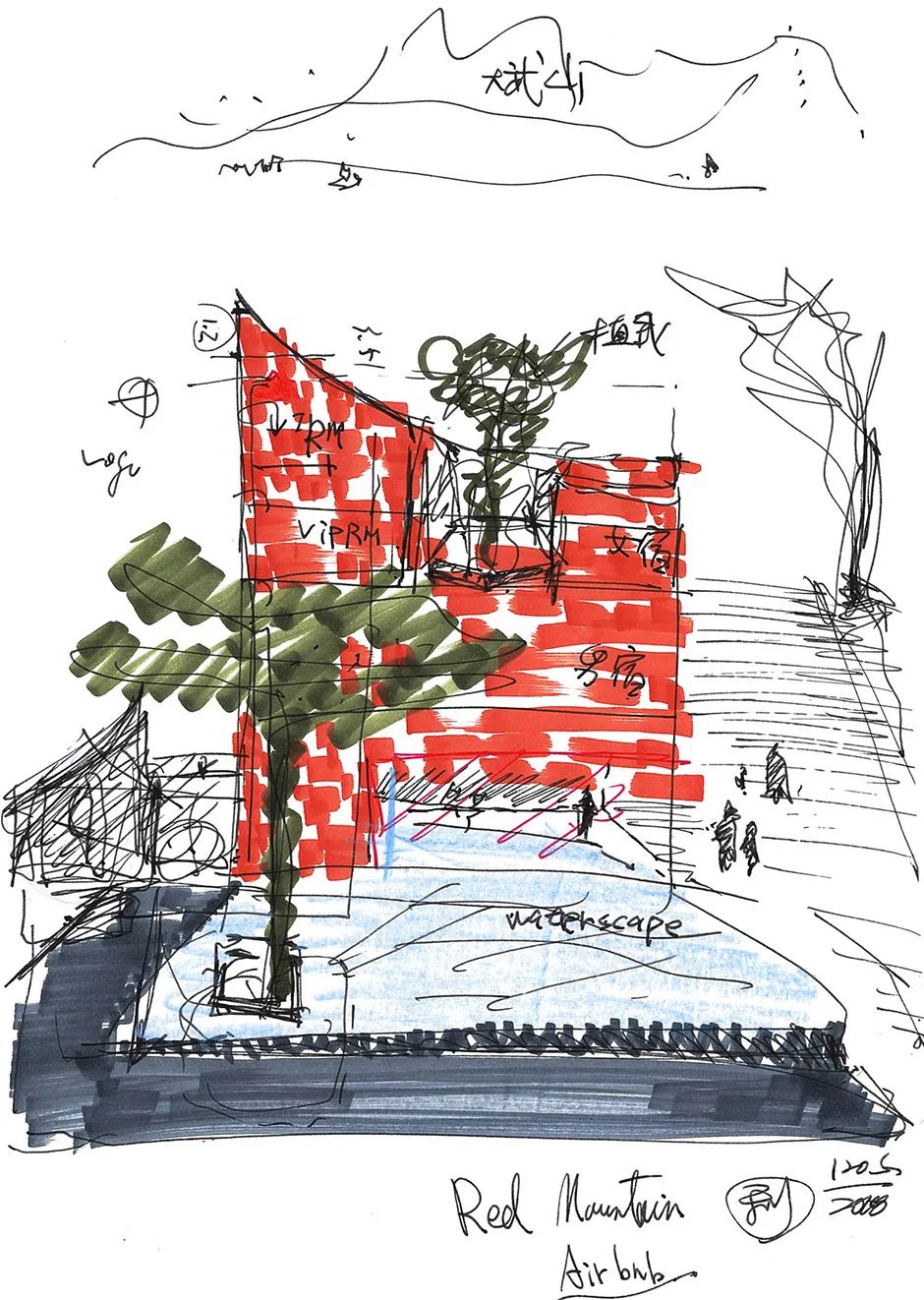

住商混合的透天厝

以「舊」作為概念發想的起源,設計團隊將木構的竹田車站前的私有倉庫建築群與景觀場域重新梳理,保留舊的構造物及探索那消失的客傢伙房空間,並與在地夥伴們一起思考實踐,透過在地庶民常用的材料與工法,重新組構與延續記憶的熟悉感。

屏東長年的炙熱與每年七、八月份潮濕的雨季日子裡,找出可能的建築型態並在空間上反映當代的生活模式,在鐵皮倉庫與透天厝混構的紋理上嘗試找出共生的對話交流,以竹田鄉為聚落空間實踐的基地,重新創造屬於南國新的鄰里關係。

51個窗口讓風、光、植物自由通透穿梭

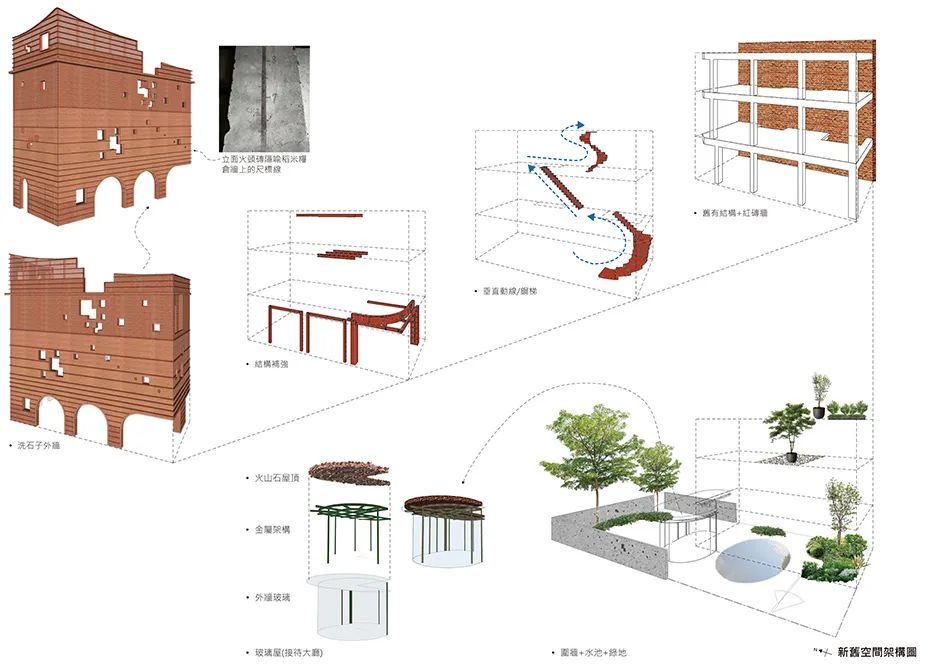

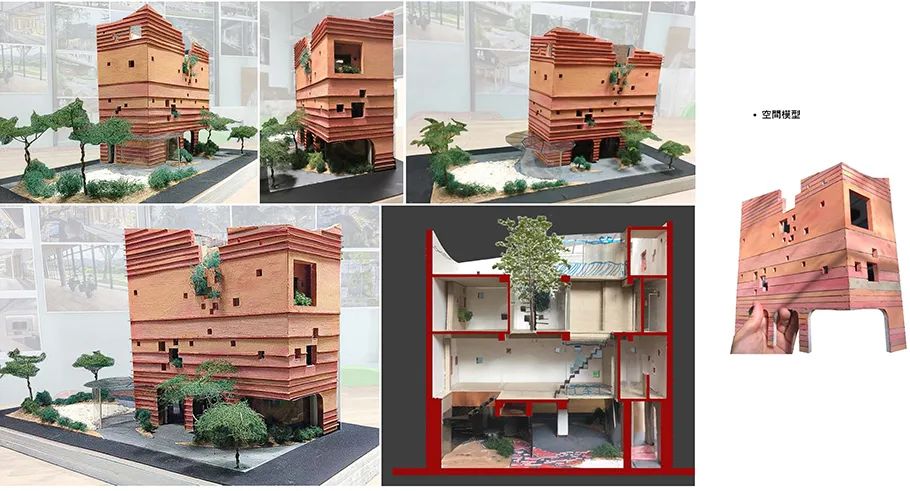

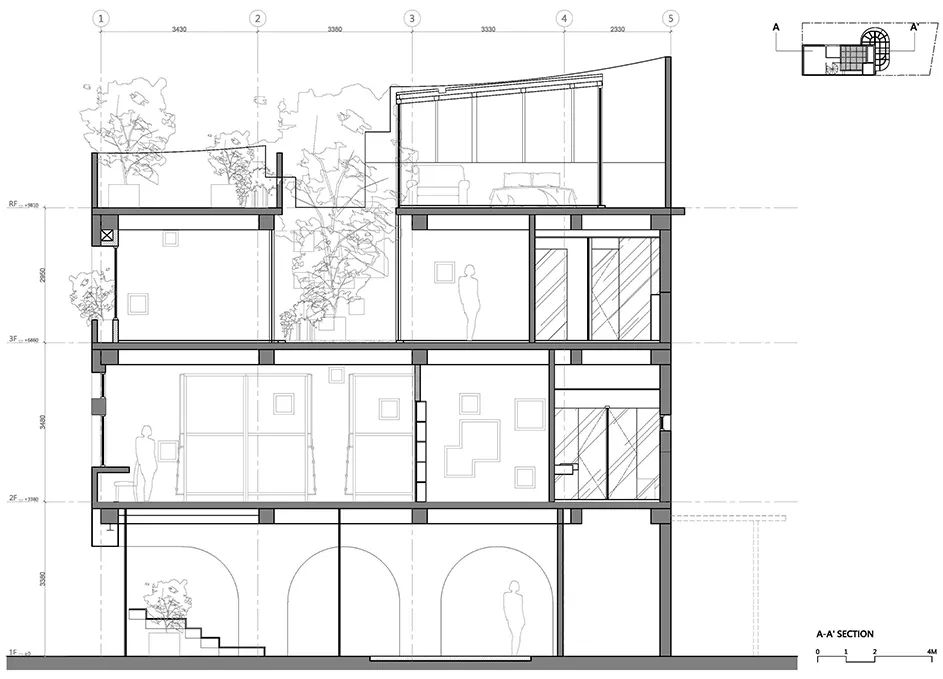

德旅店的前身是糧食局,也是德興米廠創辦人張德財先生的起家厝,經過第三代張家姐妹的活化與改造後成為竹田第一間可提供住宿的空間場域。透天厝的建築型態是鄉村聚落常見的居住空間,以前與德興米廠的倉庫緊鄰在一起,經歷產業的沒落,倉庫群體與糧食局被分割且各自獨立於不同地主,舊有糧食局也出租給外人,2018年與張家姐妹們討論該如何呈現糧食局大夥房的熱鬧風景變成思考的主要課題。既有建築體外牆留下消失的山型屋架的孔,加強磚造上排列有序「口」,是舊有屋架木橫樑崁入磚牆的部分。

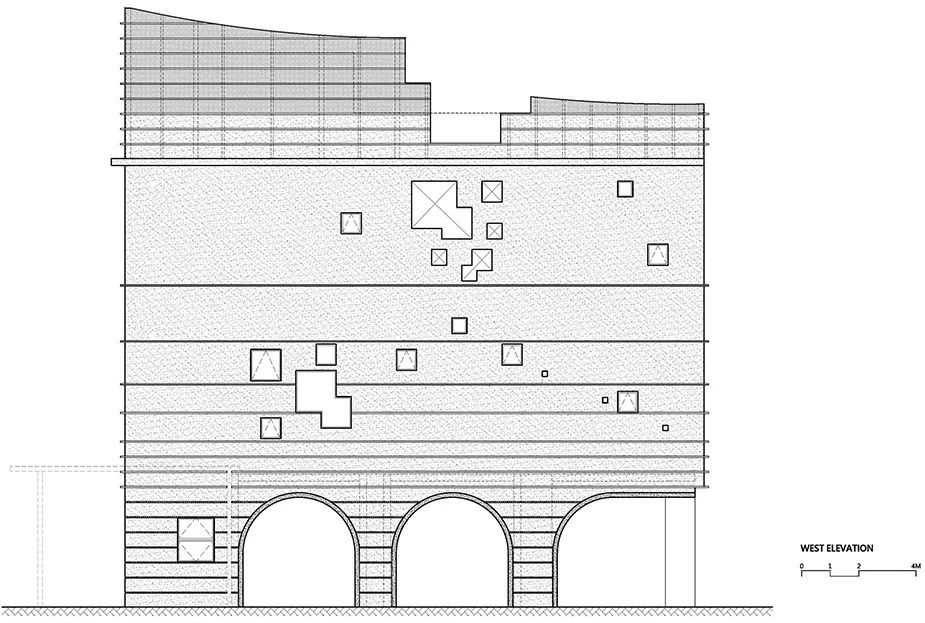

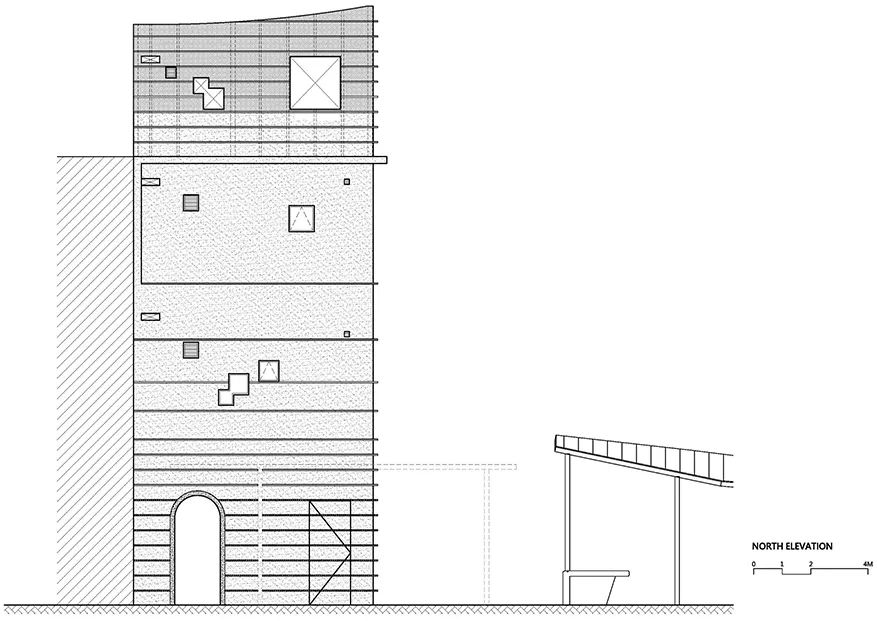

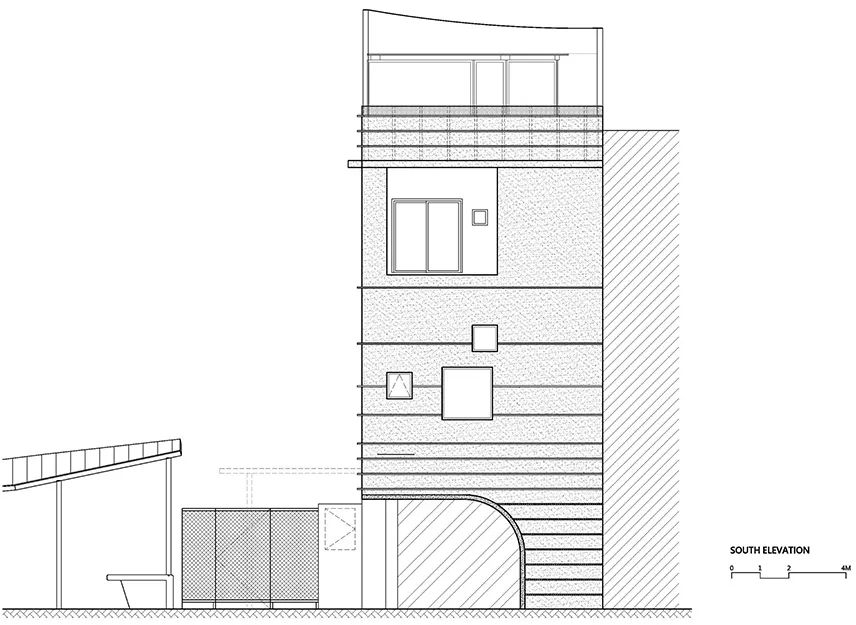

外牆51個開口,機能各不相同

新的外牆保留舊有的木橫樑開口,重新再造了51個開口,其機能各不相同,窗的口、風的口、光的口、植栽的口、鳥居的口、記憶的口…等等。透過傳統洗石子工法來呈現手作的新建築皮層,壁面一粒粒的小紅磚粒摸起來就如同米粒。

從室內望向立面

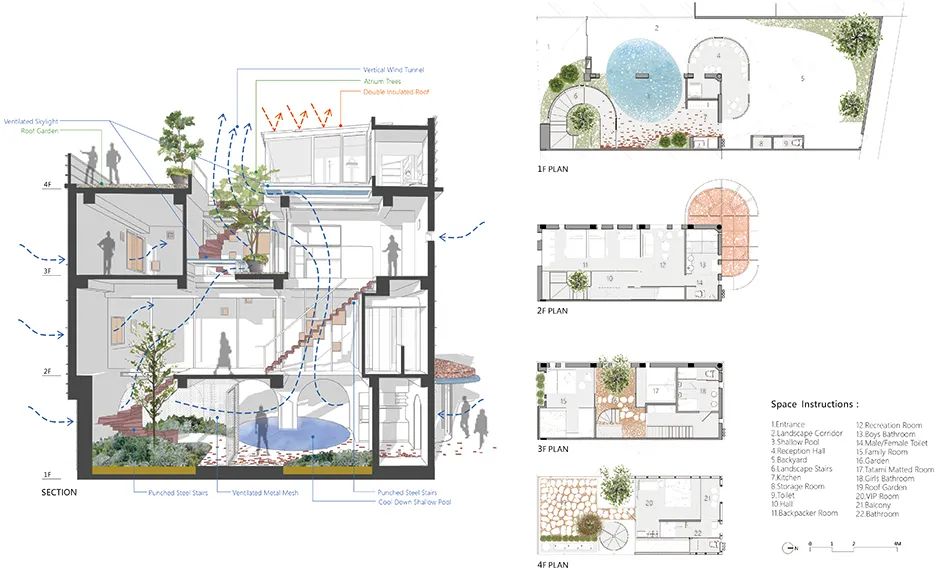

因土地產權的分割被切出了一個開口,在一樓的民宿入口,退縮一處駐留的前院,街道空間得以延展到內部的半戶外空間,週末一樓的私領域開放為半公共性的微型廣場空間。

玻璃屋頂運用磚紅色火山石堆砌達到遮陽效果,陽光透過石隙,光影灑在磨石子地坪,二樓為六床的背包客房、衛浴區與交誼廳,每個獨立床位皆有各自的置物、掛衣空間。

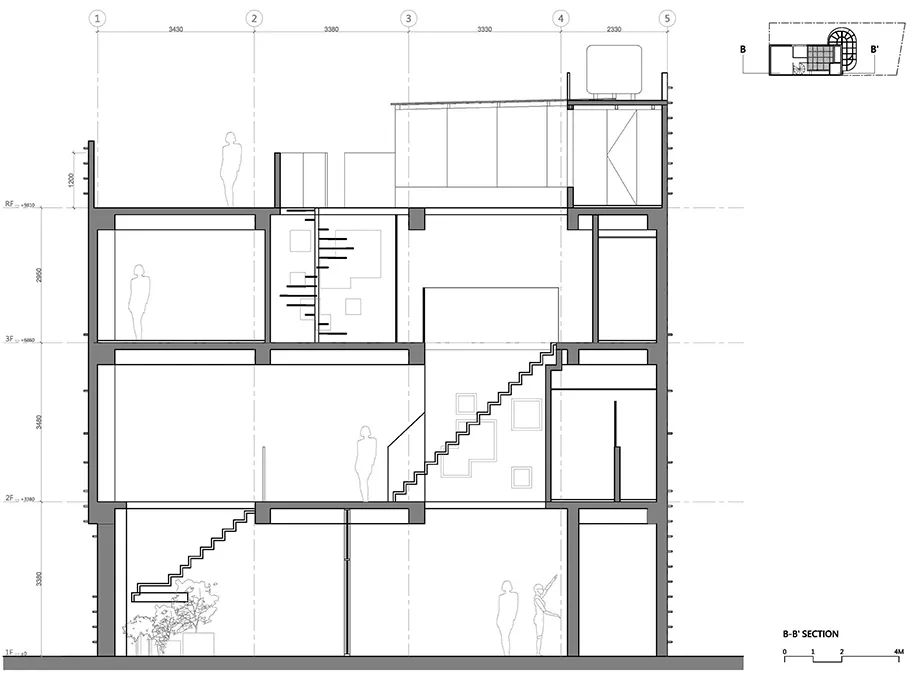

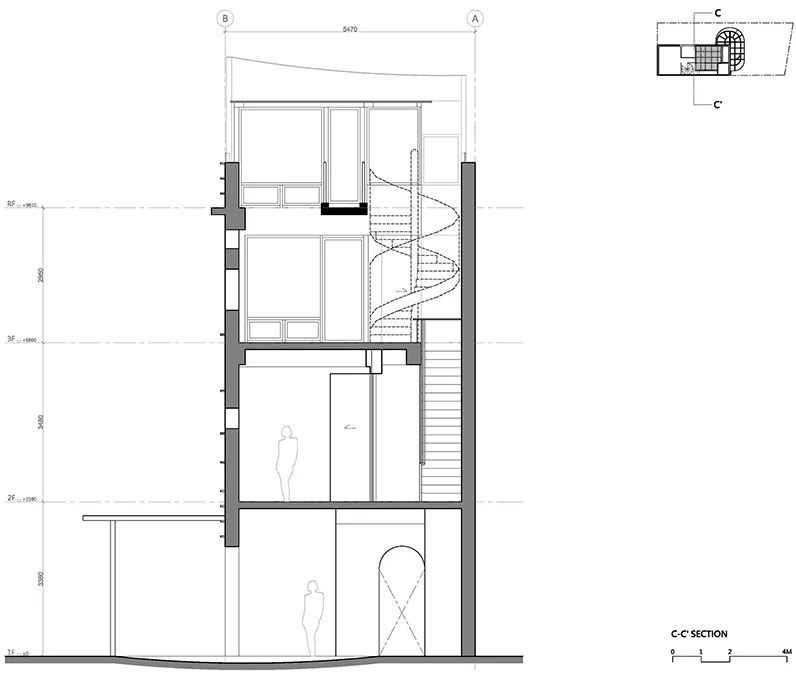

以中庭作為動線核心

三樓以中間的花園、作為兩間家庭房的焦點,依循著旋轉梯向上,來到頂層花園與屋主的房間。垂直動線由下至上透過low-tech的工法形成自然風道。51年後透過保留舊的氛圍,重新塑造新的鄰里關係。讓大家族的成員們有機會再次相遇在建築裡。

建築是否能為公共環境帶來改善?

設計團隊嘗試提問,建築是否能為公共環境帶來改善?德旅店在家族第三、四代接手營運後,透過一樓地面層的開放空間圍塑了口袋微型花園,連結週末在竹田驛園的市集,引導訪客們進入私領域空間,樓上的住宿旅客透過活動可來共同參與,晚上也提供租借,成為鄉公所與各社團夥伴們交流互動的空間,這也將成為大家族們回家的伙房客廳。

時間是記憶的剖面。每件舊的人事物都該思考如何被友善的對待與保存,竹田鄉的重造舊業會持續的耕耘下去,舊的邊界也逐步形塑新的院落伙房空間 。

建築圖

作品資訊

作品名稱:德旅店

作品位置:台灣屏東縣竹田鄉

作品類型:住宿設施、舊建築改造、舊建築再利用

事務所:力口建築—力口室內裝修工程有限公司

主持人:利培安、利培正

參與者:陳蕙綺、宋育鳳

監造:力口建築—力口室內裝修工程有限公司

結構:元典工程顧問有限公司

水電、空調、室內、景觀:力口建築—力口室內裝修工程有限公司

材料

外牆:洗石子、火頭磚、擴張網、火山石

開口:金屬沖孔網、玻璃、金屬菱形網

室內:紅磚、磨石子、金屬沖孔網、玻璃、小馬賽克磚

景觀:台灣櫸木、山馬茶花、紅檜、香水梅、海葡萄、紅彩木、穗花木蘭、薜荔

基地面積:208㎡

建築面積:63.23㎡

樓地板面積:189.69㎡

建築層數:地上三層

設計、施工時間:2018年至2021年

攝影:李易暹攝影工作室、瞧拍製作有限公司、力口建築