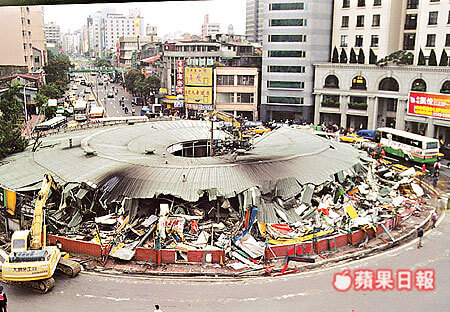

建成圓環位於台北市重慶北路1段與南京西路的交叉路口,在日治時期為台北市最重要小吃夜市的圓環,雖曾於1943年台北大空襲期間,變成防空蓄水池,不過1945年日治時期結束之後,恢復了小吃容貌。1980年代之前,建成圓環都一直為台北重要地標之一。隨著台北鬧區東移,多為違章攤販組成的建成圓環漸趨沒落。1993年及1999年圓環兩度大火,至此接近荒廢達十年之久,直至2002年耗資兩億元新建的美食小吃街型態重新開幕。

改建後的建成圓環,遠望確是具現代感的嶄新設計,不過,分散樓層各部的攤位規劃,著重空間設計美感,卻失去實用性,讓老圓環攤商不禁搖頭,懷念起往日時光。

一個月六萬成本

「外面風光、 裡面失敗」,三代在圓環內賣蚵仔煎的攤商陳震盛,形容這棟耗資七千多萬元,耗時近三年的「新」建成圓環,難掩失望之情。站在一坪多的攤位空間裡,陳震盛比劃著攤架、冰櫃、水桶的可能放置處說,也許可勉強塞進,但「能擺下多少桌椅?」他自問自答,只有兩張。

攤商:設計外行

靠兩張桌子的客人來繳每月近六萬元的成本,陳震盛搖頭說,一天也不敢休息。想當年,生意好,租金低,放一個月大假也不怕。

新圓環只剩二十五攤,還在圓環內分區林立,每區僅三、四攤,設計師空間設計,在攤販眼中,簡直是外行到極點,陳震盛和三元滷肉飯老闆曾秋分都批評,攤位不集中,是做小吃的致命傷。

曾秋分回憶,當年老圓環裡有上百家小吃,坐上椅子,只要手一揮統統送到桌,整桌熱鬧滾滾,不需逐攤光顧,這也是圓環的特色之一。如今一區只有三、四攤,還用斜坡道和大柱子隔開,客人看不到,當然就叫不到,老闆想幫忙端上桌,還怕湯湯水水在斜坡道上溢出。

建成圓環發展年表

1908 日本人在兩條道路交會處劃圈並在周圍種花,稱為「圓公園」

1910 隨大稻埕的發展,圓環附近的居民變多,逐漸成為攤販聚集區

1914 太平洋戰爭爆發,夜間不准點燈,圓環生意大受影響

1949 攤販們重新聚集作生意,版圖擴張至寧夏路

1973 市府打通南北向的重慶北路,縮減了圓環面積,往日繁盛漸走下坡

1993 第一次圓環大火

1999 第二次圓環大火

2001 拆除重建,由李祖原建築師事務所提出「生命之環」設計意象

2003 重建工程竣工

建成圓環玻璃牆致走光

北市南京西路和重慶北路口的建成圓環歷經兩次大火後,三年前市府決定發包重建,由李祖原聯合建築師事務所承攬,總工程經費從五千萬元追加到七千三百多萬元,圓環三月底取得使用執照後,市議員陳玉梅在四月中和攤商前往會勘,結果發現十二項缺失,陳玉梅要求台北市建設局市場管理處改善缺失。

六項缺失未改善

不過,蘋果日報記者近日走訪圓環採訪發現,當初議員提出的十二大缺失到昨天仍有六項無法改善。其中嚴重影響女性市民權益的,是圓環新建物的玻璃外牆可能讓女性上下樓時裙底走光。負責設計監造的建築師李宏順說:「玻璃帷幕創造通透、明亮空間,無須廣告就可見到裡面用餐的客人,要說走光,市區這麼多玻璃帷幕大樓,應該還是人的問題吧。」台北市都市發展局四科科長林振中近日受訪更指出,很多地方都有類似設計,這是國民道德問題。

在記者追問下,都發局和建設局市場管理處昨天表示將在玻璃上加貼霧面紙或廣告,欄杆處則加裝穿孔板以遮擋。市議員陳玉梅受訪時,聞訊痛批:「這樣原本的通透設計有什麼用?根本就是自打嘴巴、不用大腦。設計失當,只求虛華表面,導致七千多萬元的公共設施至今無法使用。」,除走光問題,地面材質會滑及地上沒有排水孔等兩大問題,是建成圓環攤商自治會堅持不進駐圓環的主因。

夏鑄九:李祖原建築師個人表現欲太強

台大教授夏鑄九直言:「這項設計一開始就讓人不滿意,因為沒有表現出圓環歷史和文化特色,建築師個人表現欲太強,後來實際利用上有問題,我並不意外。」