2019年7月18日至10月7日,上海當代藝術博物館(PSA)與卡地亞當代藝術基金會(Fondation Cartier pour l’Art Contemporain)將共同推出威尼斯建築雙年展金獅獎得主、日本建築師石上純也的中國首次個人展覽「石上純也:自由建築 Ishigami Junya:Freeing Architecture」,這也是繼PSA與卡地亞基金會在展示其豐富多元藏品的「卡地亞當代藝術基金會:陌生風景」之後的再度合作。

「石上純也:自由建築」基於卡地亞當代藝術基金會的創議,2018年首展於法國巴黎的卡地亞基金會。石上純也根據PSA場地進行了全新的展覽設計,展覽將通過大尺度的模型、建築手繪、設計手稿、影像資料等方式,向觀眾揭示建築師實現理念的過程與細節。

展覽取名「自由建築 Freeing Architecture」,意在表達石上純也不囿固於傳統的建築形式與表達方法,以自由的視角探索並更新建築的定義,將展示「神奈川工科大學工房」、「住宅與餐廳」、「森林幼兒園」、「谷之教堂」等20組作品。石上純也認為,當下的建築早已不再是一個簡單的遮蔽物,而是組成世界這個巨大空間的各色各樣的「風景」。

石上純也借助對環境、自然與尺度的把握,將建築轉變為全新的風景,從而發現全新的世界。在其首個獨立建築作品「神奈川工科大學工房」中,石上純也通過305根形狀各異、分佈不均的薄柱,創造出了一個曖昧、融合的全新景色。人們仿若走進了一個「森林」,可以於其中自由地遊走、迷失,並探索獨特的私密空間。而他為一位法餐主廚設計的「住宅與餐廳」,借助掘地、挖洞、澆築混凝土、除去多餘的土塊等手法,建構了一處形如原始洞穴的風景,岩石般粗糲與堅硬的曲面之下蘊藏了建築的多樣性與複雜性。

在其諸多建築作品中,石上純也遊刃有餘地把握與超越既定的建築「尺度」。他以地平線的尺度構建了一座讓學生走向旅途般的「校園多功能廣場」,又以湖面的尺度賦予了中國山東「文化中心」一種風景的骨骼。在東日本「兒童樂園」作品中,石上純也更是將其建築師身份轉變成為兒童的尺度與視角,重新觀察與想像世界。他以熊的形態構成了圓頂,以河馬的形態建成了洞穴,讓自然界的動物、草木、岩石、群山、雲朵與建築平等地變為了兒童眼中的風景。

石上純也的建築實踐遍及世界各地,重視作品所在地原有的人文與自然環境。他的設計理念強調建築是在發掘原有環境中的未知並將其拓展延伸,創造出新的環境。荷蘭泰斯耶克的「荷蘭迷宮公園游客中心」身處於一個始於19世紀的古蹟公園,石上純也沒有試圖改變既有環境,而是沿著已存的三條彼此交叉的散步小徑,創作了一座人字形的走廊建築。他消除了建築中的柱子元素,而以玻璃作為結構。不僅支撐頂部鋼樑,而且反射並延伸了建築周圍的池塘,森林與草地的美景。在中國山東的一個狹小山谷內,石上純也受邀建立一座「谷之教堂」。他模擬周圍地勢環境,創造出一座高達45米,寬僅為1.3米的建築。身在山谷之中,其又窄又高的空間卻比山谷更具有山谷特性,瀉入其深處的光線也愈加沉靜而聖潔。2018年於日本栃木縣落成的「藝術生態植物園/水庭」經過了長達五年的反覆勘察、思考及建模,石上純也將旁邊因開發而將被砍伐的樹木全部移植至庭園中,又將旁邊的小河引入庭園內的小池子。存在這裡的景觀,以新的方式在庭園中重疊並相融,創出原本自然中不曾有過的新自然。

身處一個日新月異、多元發展的社會中,石上純也認為需要以自由的思考方式,探索自由建築的多種可能。他提道:「當全世界的人們都以自由的視角思考建築,當這樣的風景連接在一起成為一個空間時,世界必將變得更加豐富。世界上價值觀的種類和建築的種類就會更加接近。建築就會比現在變得更加與人親近。」

此次展覽是PSA「建築與城市」展覽和研究方向的延續。PSA將目光投向新一代建築師,深掘其背後蘊藏的譜系與發展脈絡,以最為鮮活的建築設想和實例,討論建築師的角色,為建築未來動向提供積極的設想。

>>參觀信息

展覽名稱:石上純也:自由建築 Ishigami Junya:Freeing Architecture

展覽日期:2019年7月18日—10月7日

地點:上海當代藝術博物館 7樓

主辦:上海當代藝術博物館、卡地亞當代藝術基金會

票價:60元人民幣

石上純也,1974年出生於日本神奈川縣,東京藝術大學建築學碩士。2004年,他成立了自己的工作室——石上純也建築設計事務所。多年來,石上純也以多樣的設計方式探討著景觀與自然、空間的透明性與曖昧性、建築的地方性與全球化等議題。

2009年,石上純也憑藉其首個獨立建築作品「神奈川工科大學工房」榮膺第61屆日本建築學會獎。他曾連續兩次代表日本參與威尼斯建築雙年展(2008年、2010年),並榮獲2010年第12屆威尼斯雙年展金獅獎。他也是2019年英國蛇形湖美術館夏季展亭的設計師。

誠如展覽題名Freeing Architecture所表達,石上純也不囿固於傳統的建築形式,而是以自由的視角去思考探索,逐步打破傳統的建築界限,更新著建築的定義。

Freeing Architecture彷彿一個解放宣言,宣告著建築師的信念——功能性並不是建築的唯一解,建築要從重量、形式、結構等傳統禁錮中解脫出來。而必須讓建築自由的理由,石上純也說:「我們生活的社會正在逐步改變,接受了比以往更多元的一系列價值觀。因此,讓已有的建築類型或功能來應對我們目前的狀況變得越來越困難。」

「我認為當今建築的作用,應當在超越既存建築形式的同時,滿足儘可能多樣的價值觀念,創造儘可能多重的解答。近代建築是時代方向性的提案,它作為一種解答方式,可以為人類定義未來的圖景。我認為現代建築的一個重要命題在於,你提出的方案如何適應多元紛繁的價值觀。」

本次在上海的展覽,石上純也亦將其視為自己的一次建築作品,為契合上海當代藝術博物館的大型空間而重新設計了展覽的空間和場景。

展覽通過一系列大型的模型、建築手繪、設計手稿、影像資料等,向觀眾展現了建築師在亞洲和歐洲約20組建築作品的理念、過程與技術細節,記錄了從概念形成到建築落地的不同階段;同時,展覽也揭示了他在建築領域的最新探索,是一首對自由的讚歌。

「自由地思考建築。

我期待一個未來,在那裡建築所獲得的新角色和條件——使一個以前從未想像過的未來成為可能。」

────────────

讓環境自由

石上純也的每一個作品,都十分重視建築所在地原有的人文與自然環境。除了不會破壞原先環境外,他也常從自然元素(比如森林、雲朵)中得到啟發,讓建築與風景產生對話。

同時,他也不斷發掘原環境中的各種因素並將其拓展延伸,創造出全新的風景。石上純也認為,當下的建築早已不是簡單的遮蔽物,而是組成這個世界的各色各樣的風景。他借助對環境、自然、尺度的領悟與活用,將建築轉變為新風景。

- 文化中心 Cultural Center

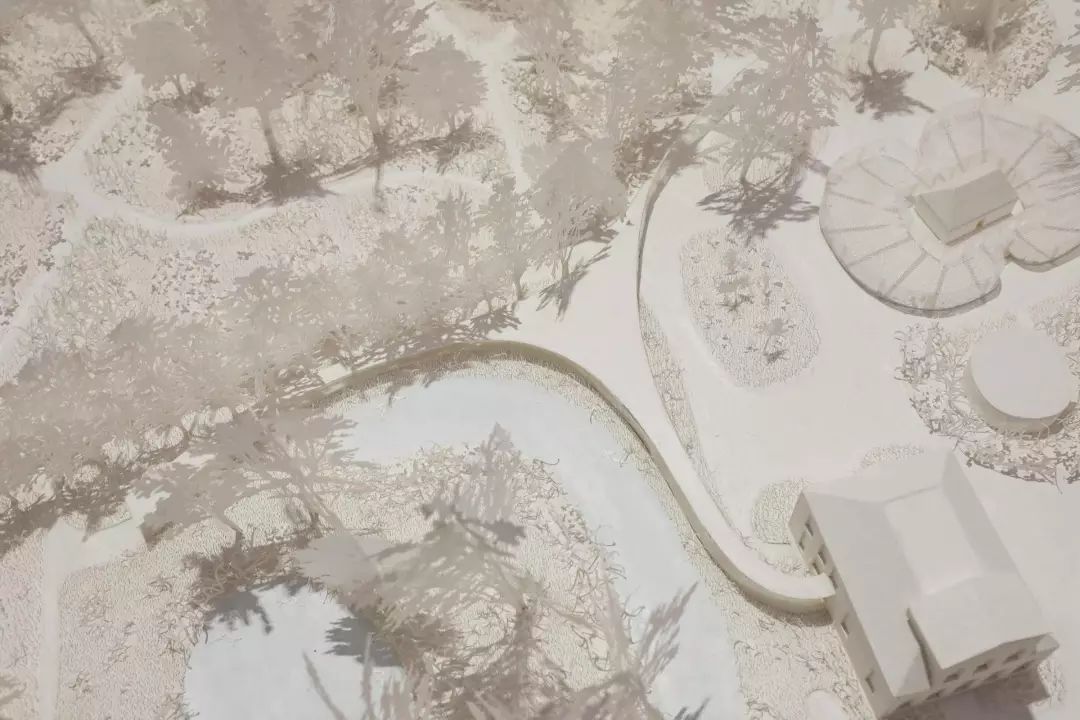

為中國山東建造的「文化中心」以湖面的尺度賦予了一種風景的骨骼。文化中心的設想是創造一條在人工湖上鋪設的狹長的步行道,步行道寬從5米到20米不等,形成蜿蜒的姿態。

湖水從作為外牆的玻璃隔斷下方流入空間,訪客們可以沿著步行道在水上參觀。建築兩端都設有入口,參觀者可以從一側入口走到另一端,在漫步途中發現各個功能區,比如訪客中心、休息和用餐區、一個展覽空間以及商店等等。建築婀娜連綿的外形、玻璃牆營造的透明感以及連綿的湖水,共同組建起了一個新的景觀。

- 谷之教堂Chapel of Valley

「谷之教堂」坐落於中國山東日照一座小山谷的底部。石上純也利用周圍天然的地勢環境,將裂縫的深度又延展了約20米。整座高達45米的教堂彷彿從狹小的山谷底部拔地而起,教堂最狹窄部分僅寬1.3米。

這座教堂由兩堵沿著地形形態建造的鋼筋混凝土曲線牆體構成,厚度從22至180釐米不等。兩面牆在開口處距離最近,形成了一個狹窄的教堂入口,接著它們一直向內延伸並逐漸遠離,最終在聖壇處相遇閉合。

這座教堂由兩堵沿著地形形態建造的鋼筋混凝土曲線牆體構成,厚度從22至180釐米不等。兩面牆在開口處距離最近,形成了一個狹窄的教堂入口,接著它們一直向內延伸並逐漸遠離,最終在聖壇處相遇閉合。

建築師打造了一個尺度超越了周圍環境的建築,將原有的山谷進行了縱向的延伸和橫向的壓縮,創造了更極端化的新的山谷景觀。身處教堂之中,其又窄又高的空間將山谷的特性放大,自上方傾瀉而下的光線也愈加靜謐聖潔。

效果圖

效果圖

- 藝術生態植物園/水庭Botanical Farm Garden Art Biotop/Water Garden

2018年,經過了長達五年的反覆勘察、思考及建模的這一作品在日本栃木縣落成。這是石上純也為建造中的新酒店旁邊的草地空間所設計的一個庭院。這塊草地此前曾是一片稻田,再之前是一片長滿了苔蘚的茂密森林。這片場地的部分歷史建構存留了下來,比如用來引水的水閘。而新酒店所在的地方也是一片森林,很多樹會因為施工而被砍伐。

實景圖

實景圖

由於兩塊場地的面積相差無幾,石上純也提出將森林整體遷移到草地上。由此,在建造酒店的基礎上,這裡的自然環境也得到了最大程度的保留。草地不僅得到了最自然的改造,同時還與這塊土地上曾經出現過的環境(森林)產生了時空交錯般的交疊。此外,通過原本的灌溉系統,水被引入森林,填滿了數以萬計的池塘。這裡的池塘和樹木以無法在自然界看到的高密度佈滿了整個場地,空隙也被苔蘚所填滿。這樣一座擁有無數樹木和無數池塘的苔蘚森林,形成了既嶄新,又集合了場地原本自然景觀的獨特風貌。

- 平和之家House of Peace

文首出現的形態似雲漂浮在海上的屋子位於哥本哈根北面區域Nordhavn的水面上。這棟紀念碑式的建築是和平的象徵,同時也是一個進行冥想和內觀自省的空間。

當時作品所在的地區正在進行大型城市振興工程,原計畫是想填海建一個人工島嶼。但石上純也提出了自己的設計方案,不僅保留了原有的海域,還將整個周邊景觀與建築空間融合起來,以最自然的人工方式創造了如夢的新景觀。

人們經由一條地下通道進入平和之家,到達一個被海水包圍的平台,接著可以乘著小船開始一段探索之旅。在如雲的拱頂下,在湛藍的海水上,安謐的氛圍籠罩著整個空間。

一切讓自然賦予:隨著季節更替、時間流淌,反射在水面上的光線也不斷變化;被包裹在建築裡的海水吸收和保存著太陽的熱量,起到保暖的作用,讓室內的溫度相對穩定,無需額外的供暖系統。

- 八座石宅8 Villas in Dali

在這個作品中,石上純也在大理設計了位於山中河邊的石宅。整個龐大的建築分為八間宅子,每間大約有500平米空間,分別佔據了八個階梯式露台中的一個。整體建築的線條隨著山坡下斜的角度而流動著。

巨石是這一地區極富特色的景觀特徵,因此對場地石頭的調查成為了這一作品的開端。在細緻研究了現有石頭的位置和排列後,石上純也設計了一系列生活空間來適應現有的石頭景觀,僅做了一些微小的調整——移動、移除或者在必要的時候添加一些石頭。

這些巨石不僅勾勒出了住宅的空間構成,同時充當著承重柱的角色,支撐著共300米長的巨型混凝土屋頂。屋頂採用鏤空的方式,同時帶有大型開口,建築物的室內和周圍安裝了玻璃,於是室外的風景同時成為了室內的風景。

湖面骨骼般的長廊,延伸了山谷的教堂,時空交錯的苔蘚森林,如雲般夢幻的平和之家,與天然巨石依存共生的房宅——石上純也以最大程度尊重著建築物所在地的環境,並充分展開建築物與環境間的對話,讓新的風景緩緩盛放,環境不再是設計的障礙,環境自身成為了自由的語境。

────────────

讓人自由

石上純也拒絕建築的唯一可能性,而是根據周邊的自然人文環境、建築的具體功能、使用者和客戶等各個條件,為每棟建築賦予其獨有的美學語境——

「作為建築師,我們需要謹慎和謙卑地去傾聽地球上所有需要建築的人們的聲音。或許我們可以將建築的一般性——常用手法、類別和風格——放在一邊,去重新考慮建築,就像在一個所有建築概念都不存在的世界中建造建築一樣。

自由地思考建築並不意味著創造沉迷於建築師自我表達的建築形式。相反,它意味著要真誠和坦率地考慮及面對我們尋求和需要的建築的作用。我們應該考慮自由思考意味著什麼,以及建築是否應該包含過去的習俗和傳統。我們應該問自己,建築是為誰而造?是為了所有人或一個特定的人?是為了人類還是所有生物?我們可能有必要在一個所有要素都具有同等重要性的背景下去思考建築。」

於是,在此次展覽中,我們看到石上純也為不同的使用情境設計著建築空間,以靈活的空間尺度柔化了環境、建築、人之間的關係,人不再被靜置在有限的建築空間裡,而是打開了與建築和環境互動的新的可能性。

- 雲朵花園 Cloud Garden

在「雲朵花園」中,石上純也將位於八層的空間打造成為了別具一格的日間托兒所。為了契合孩子們的喜好,讓托兒所成為一個輕鬆有趣的活動場所,他用白色混凝土做出各種雲朵形狀的隔斷,放置在原有的柱子之間。

孩子們在「雲朵」間爬行、跨越,整個托兒所成為了孩子們的天空遊樂場,白色的雲朵伴隨著從四周窗戶照射進來的光線,更像是建築師打造了一段爛漫的童年時光。

- 森林幼兒園Forest Kindergarten

「森林幼兒園」位於山東一處森林茂密的鄉村。石上純也的設計理念是建造一個以孩子的視角為建築視角,並讓孩子們與周圍自然環境產生連結的幼兒園。

為了讓孩子成為空間的主角,可以充分自由地進行遊戲和活動,石上純也設計了不同尺度大小的不同空間。比如教室是可以容下成人的大小,而有些空間只能供孩子使用,甚至有些連孩子也只能蹲下或爬行,由此激發多種活動。

為了讓孩子成為空間的主角,可以充分自由地進行遊戲和活動,石上純也設計了不同尺度大小的不同空間。比如教室是可以容下成人的大小,而有些空間只能供孩子使用,甚至有些連孩子也只能蹲下或爬行,由此激發多種活動。

建築的形態和輪廓來源於建築師對一系列拼貼畫的研究,這些拼貼畫集合了許多孩子喜歡的圖像,比如動物、植物、兒童插畫等等。建築師將這些具象的拼貼畫風格化、抽象化,比如類似大象鼻子的形狀,如此以模糊的形式為孩子們創造了更多感知和想像的空間。此外,建築的屋頂有多個大型開口,在多個區域與地面融為一體,模糊了室內外的界線。在這個由許許多多非建築元素組成的建築裡,抽象和具象、龐大與微小、室內與室外都被巧妙地混合了,創造了一個屬於孩子的世界。

- 老人之家Home for the Elderly

「老人之家」是石上純也以傳統日本房屋為設計靈感,為患有老年痴呆症的老年人設計的住所。通過使用傳統的技術「曳家」(hikiya)——一種在不拆除房子結構的前提下把它從一個地方移到另一個地方的方法——石上純也把日本40幢將要被拆除的房子移到了同一個場所。

每間房子獨特的個性和故事,來源於它們原所在地的地理環境、建造時使用的工藝、當地的建築材料等等。但與此同時,由於榻榻米墊的標準尺寸,所有起居空間的格局都是相同的。石上純也將這些獨特的房子根據傳統房屋的格局組合在一起,創造了一整套和諧的起居空間。住在裡面的老人可以通過熟悉的傳統日式空間設計找到家的感覺,不會在空間裡迷失方向。

石上純也讓我們看到人與建築不再是彼此獨立的存在,人不僅僅是簡單存在於一個內部空間,人與建築的對話賦予了居住者更為自由、更具活力的可能性。這樣的柔化關係讓雲朵花園成為了孩子的遊樂場,讓森林幼兒園成為了孩童想像力的激發地,讓老人之家為老年痴呆症患者尋回熟悉的生活。

────────────

讓建築自由

身處一個多元發展的社會中,石上純也認為需要以自由的思考方式,探索自由建築的多種可能。他說:「當全世界的人們都以自由的視角思考建築,當這樣的風景連接在一起成為一個空間時,世界必將變得更加豐富。世界上價值觀的種類和建築的種類就會更加接近。建築就會比現在變得更加與人親近。」

在石上純也身上我們看到一個充滿包容性的建築師,他從不會帶著預設的想法來開始他的設計,而是會毫不猶豫地從技術和美學方面對自己的實踐進行發問,讓自己的實踐超越建築現有知識和思考的邊界。

創新的誕生,是當美學需求逐漸超越基本功能需求,成為設計的指引要素。為了追求建築的美學自由,創造出浪漫夢幻的視覺效果,石上純也在不斷探索技術的可能性,讓建築的結構自由成為美學自由的基礎。「自由建築」展覽,也因此可以被解讀為對人們發出展開探索的邀請,不受預設的限制,不畏懼推翻既定界線、打開新出口。

「荷蘭迷宮公園游客中心」坐落於荷蘭北部一個建於19世紀的古蹟公園內。由於公園屬於歷史保護場所,任何對已有建築的翻修和擴建方案都不能對現有環境進行改變。為了不干預既有環境,石上純也沿著公園內已有的三條彼此交叉的散步小徑,創造出由三條蜿蜒長廊組成的一座人字形的走廊建築。

石上純也儘量避免重複的結構,消除了建築中的柱子元素,在步行道兩邊的邊緣豎起了玻璃牆,曲形的透明牆體支撐著頂部的鋼樑,保證了建築的穩固,也反射並延伸了建築周圍的風景。同時,建築師也適當降低了地勢,從而降低了參觀者視線的高度,使人們對於公園裡的池塘、森林、草地的感知發生變化,在建築中欣賞到具有不同比例感的風景。建築師沒有簡單地將自然和建築組合在一起,而是將自然看作整體,思考從中可以選取出建造建築的地方。

- 住宅與餐廳House & Restaurant

「住宅與餐廳」來自一位法餐主廚的委託作品。主廚一直希望在一個如葡萄酒窖的空間裡,把自己的起居和工作環境結合在一起。

石上純也從石頭的特性中汲取靈感,把這塊地當作模具,設計了許多深坑用以澆灌混凝土。借助掘地、挖洞、澆築混凝土、除去多餘的土塊等手法,整個場地的地面和石頭的輪廓被勾勒出來。石上純也通過採用這種將傳統工藝」倒置「的方式,讓牆體呈現了意料之外的曲線和形狀,建構出了形如原始洞穴的空間。

三個室內庭院隔開了起居空間和餐廳,玻璃隔板則提供了低調隱蔽的開口,連接了室內空間和室外景觀。自然光可以照射進來,創造了一個」自相矛盾「的建築——一個充滿陽光的洞穴。

在這樣的設計裡,時間的概念被模糊了,我們無法判斷出建築的新舊;自然與人工的界線也被模糊了,人工打造的建築卻仿若自然界的石頭在經過了沉澱磨蝕之後,形成了現在的形狀。

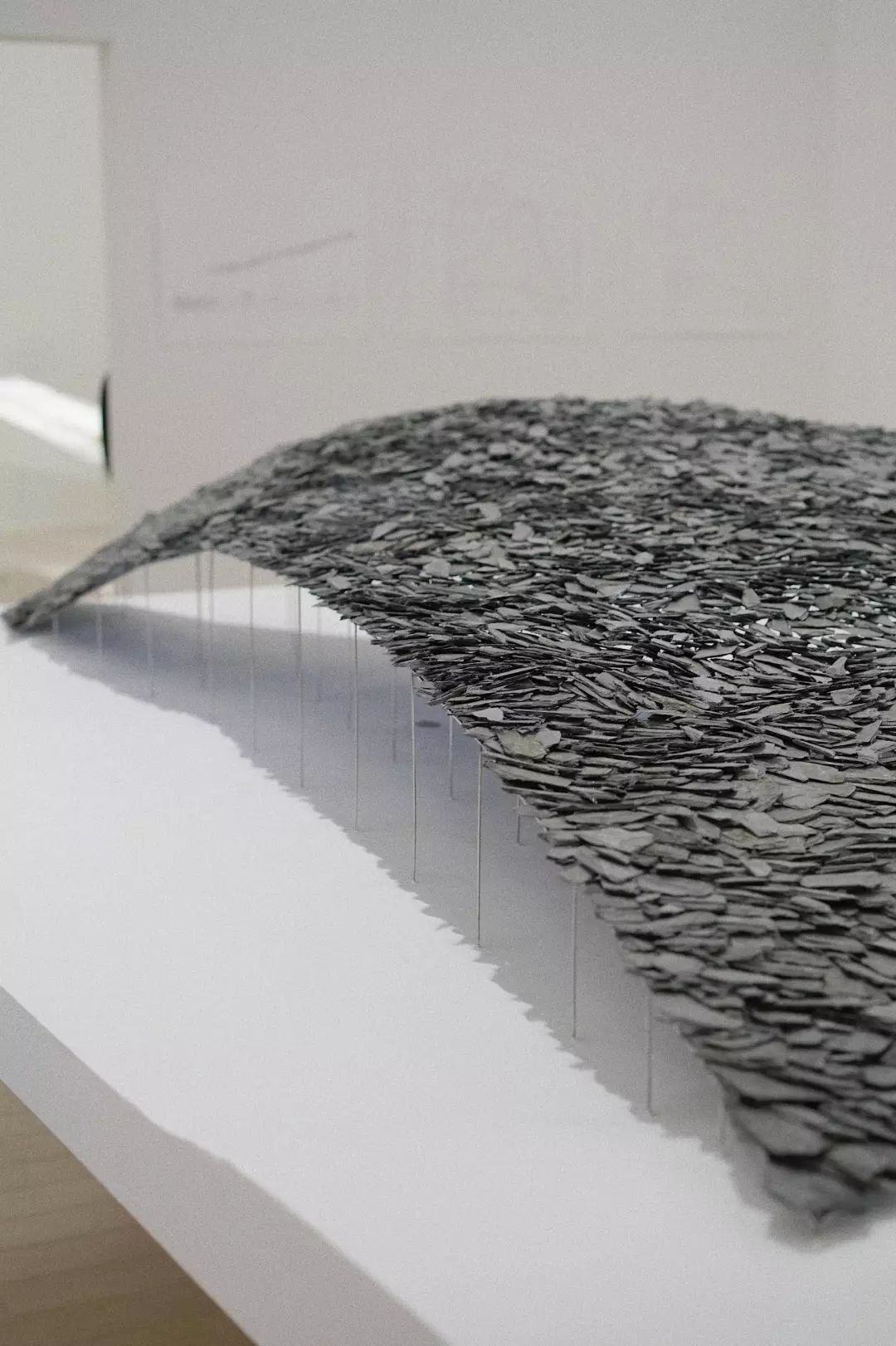

- 蛇形畫廊展亭Serpentine Pavilion

2019年的蛇形畫廊展亭的設計概念是將建築環境和自然景觀融合,著重於創造自然和有機的質感。整體設計以屋頂瓦片這一世界各地都常見的建築元素作為靈感和出發點,通過這一建築特徵搭建起建築和文化指涉之間的橋樑。

展亭的屋頂由精心擺放的石板組成,如樹冠一般意指大自然。如岩石形成山丘一般,展亭彷彿從地面草坪中生長出來。

這是用現代技法和概念來豐盈傳統建築的一種嘗試,這些散落的岩石像一塊輕柔的布料在空中漂浮著,同時具有石板屋頂的厚重感以及彷彿隨時會被微風吹走的輕盈感。展亭的內部是一個洞穴般的封閉空間,一個可以用於沉思的隱蔽之地。

- 神奈川工科大學工房KAIT Workshop

「神奈川工科大學工房」通過305根形狀各異、分佈不均的細鋼柱,創造出一個融合的新空間。這個工作室空間由玻璃牆圍合而成,內部則沒有任何隔斷,由鋼柱支撐,每根的厚薄和面向都不盡相同。這些柱子看似隨意,實則是由石上純也花了2年多的時間來決定每根柱子的位置、角度、尺寸。

效果圖

這些不規則的柱子排列的設計理念來源於森林中樹木的無計畫性,它們鬆散地勾勒出一個個工作空間,在工房中形成結構間隔密度不同的區域,以滿足各種活動的需求,人可以不受阻礙地移動。從不同的角度觀察,整個空間會呈現出不同的空間視覺效果。

實景圖

實景圖

無論是將一片土地作為澆灌混凝土結構的模具(住宅與餐廳 House & Restaurant),還是不用一根柱子的玻璃建築(荷蘭迷宮公園游客中心 Park Groot Vijversburg Visitor Center),又或是模糊柱子的計畫與偶然界線的工作空間(神奈川工科大學工房 KAIT Workshop),這些看起來極簡到幾乎沒有設計痕跡的作品,卻隱藏著對建築理念和技術的思考和挑戰。正是如此,石上純也的不斷創新賦予了建築全新的自由。

卡地亞當代藝術基金會

展覽「石上純也:自由建築」由卡地亞當代藝術基金會發出邀請,石上純也專門為展覽做了全套展出的作品, 於2018年在巴黎的卡地亞當代基金會館內首度實現。該展被英國《衛報》評選為建築界年度最重要的事件之一,還斬獲了2019年米蘭設計獎「展覽設計大類金獎」榮譽。

這是石上純也在中國的首次個人展覽,也是繼卡地亞當代藝術基金會與上海當代藝術博物館在「卡地亞當代藝術基金會:陌生風景」之後的再度合作。

1984年,卡地亞當代藝術基金會在巴黎成立。自成立以來,卡地亞基金會發展出了一條別開生面的當代藝術策展之路,以開放的姿態擁抱那些鮮在美術館中被討論和呈現的主題。卡地亞基金會以其跨學科精神,帶領觀眾探索未知領域,並促成了世界各地藝術家、科學家、哲學家、音樂家和建築師之間諸多意想不到的合作。