位在台中市中區著名的「吉字街屋」的當前屋主,葉宗衡,具有豐富的學術背景和實務經驗。他在逢甲大學完成了建築系的學士學位,並在淡江大學建築研究所獲得了碩士學位,此外還在國立中興大學園藝系攻讀了博士學位。在2003年通過了公務人員高等考試之後,他曾在彰化縣政府建設局和台中市都發局供職。台中縣市合併後,葉宗衡的工作強度增大,常常需要工作到深夜才能回家。他渴望有更多的時間去做自己喜歡的事情,並陪伴家人,於是在合併後的第一年,他決定辭去公職,並創立了自己的建築師事務所。

葉宗衡對老屋修復的獨特見解

葉宗衡首次負責整修的老房子,是一座位於中區,對面即是知名的宮原眼科,一棟具有60年歷史的圓弧型建築。這棟建築原本是一家肥皂工廠,後來轉為運動用品銷售點,現在則是繼光香香雞的旗艦店,而米其林一星餐廳「澀 Sur-」也即將入駐。

在修復過程中,葉宗衡堅持建議屋主保留原有的立面,他認為「那條圓弧形的水平帶窗非常細緻,這種建築風格現在已經罕見,極具時代性的特色。」他對於屋主接受他的建議,保留完整的立面,至今仍有種感動,回顧這樣的過程,葉宗衡視其為建築師工作中的一種勝利,這不僅展現了他對歷史建築維護的專業見解,也反映出他的堅持和熱情。他對於該建築獨特外觀的欣賞,以及對其歷史性質的尊重,都在建議保留原有立面的過程中得到了體現。這是他作為建築師,尤其是老屋修復專家的重要信念。

葉宗衡說認為老建築擁有許多難得的故事,甚至可以從那個年代使用的建材、工法,推演出特殊的存在意義。越接觸老建築越能感受到其魅力,裡面有人的生活軌跡,會讓你想要更加深入去挖掘及調查研究,是新的建築物所不會有的樂趣。

葉宗衡首次見到蔡內科的難忘印象

在2020年的時候,建築師葉宗衡經由仲介接到消息,得知位於台中中區中山路183號的歷史建築蔡內科有意轉手。他立即趕到現場,看到在同一時間,還有其他四組人也對此產物顯現出了濃厚的興趣。那天,屋主蔡醫師也在場,葉宗衡走了一遍後,深感此棟街屋的保存狀態非常良好。在當下,他向蔡醫師坦然表達自己的專業身份,並留下了名片,向他保證:「我覺得你的房子極具特色,狀況也相當良好,如果能成為新的屋主,我會妥善保留它。」

葉宗衡與蔡醫師間的深厚信任

葉宗衡透露,他當時就有種直覺,蔡醫師可能會選擇將房子賣給他,儘管可能有其他人出的價錢更高。他認為,對於蔡醫師來說,這間他從小長大,且他的父親及兄長在此行醫近半個世紀的房子,如果賣掉後就立刻被拆除,心裡一定會有莫名的失落感。所以,在看房的次日,葉宗衡便決定下訂,向銀行貸款2,500萬元購得這棟老宅,這也是他至今唯一購下的一個老屋。

蔡內科:擁有混合建築風格的獨特老宅

蔡內科這棟老宅建於日治時期,並且與日本或台灣的傳統街屋有著些許的不同。它的建築風格屬於和洋折衷主義,融入了日本殖民時期的造屋技術,並將古典建築風格巧妙地融入其中。它的外觀相當簡練,頂部線條俐落,並無如同日治時期街屋常見的裝飾或花草飾帶。這棟樓的大門挑高、宏偉,搭配騎樓空間,使得整棟建築顯得非常有格調。另外,柱拱間的圓弧部分運用了極簡的線條變化,細節中見工藝。二樓三扇長方形窗戶使得內部空間光線充足,顯得明亮而寬敞,非常具有個性與品味。

解密古老建築的歷史:蔡內科的年份之謎

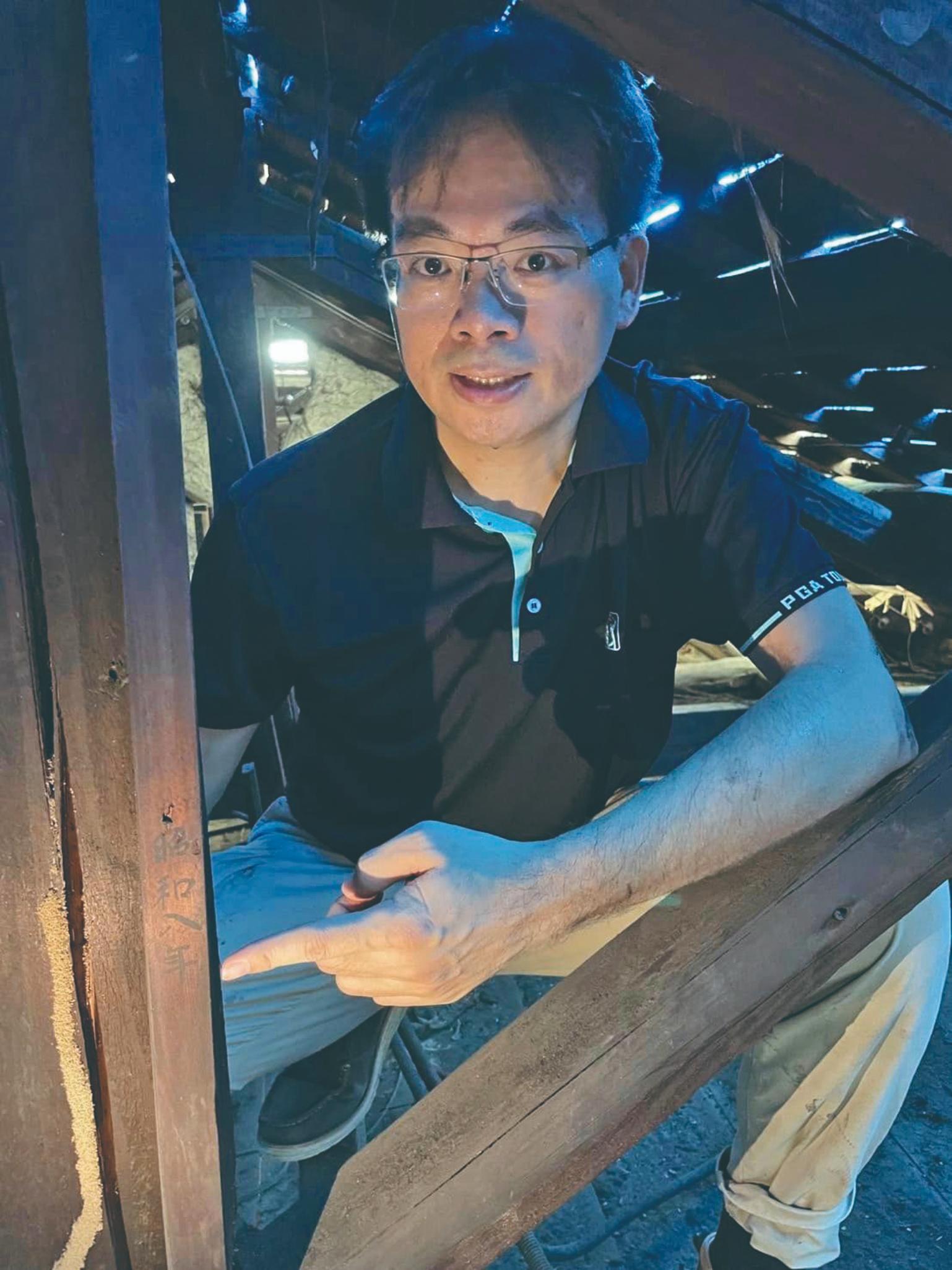

當葉宗衡購買了位於中山路的蔡內科之時,他只能從土地所有權狀上獲得的資訊是,這座建築在大正15年(即1926年)進行了登記。然而,這座房子的確實建造日期卻不得而知,即便他查閱了所有的航照圖,也無法找到確定的答案。在過去的數月中,他在整修屋架的過程中意外地在屋頂木桁架中發現了一個長條形的幣串(這是日本建築在上梁時的鎮宅物品),上面記載了「昭和八年」(即1933年),這幢老屋的「歲數」終於有了確定的答案。葉宗衡說,當這座建築今年重新開放時,也恰好是它的90歲生日,他期望能邀請前屋主蔡醫師一同來慶祝。

「尋寶」之旅:蔡內科的神秘藏寶

對葉宗衡來說,修復老屋的過程像是一場「尋寶」之旅。在屋內的書櫃裡,他發現了知名藝術家顏水龍的畫作,後來得知蔡醫師與顏水龍的友誼深厚。目前,這幅畫已經重新裱框,未來將會公開展示。此外,在打開屋後廚房旁的鐵板之後,一個私人防空洞展現在眼前,後側甚至還有一個小窗可以進行通風和採光。這座建築的一樓起居室和二樓貴賓室都裝有服務鈴,只需輕輕一按,就可以呼叫僕人,可見當年的屋主過著相當富裕的生活。

見證歷史的實物:蔡內科的骨董收藏

在交屋時,蔡醫師僅帶走了一些價值較高的物品,卻留下了許多的骨董家具。其中,一只曾經飄洋過海的木箱尤其引人注目。這只木箱是蔡醫師的祖父去北京考秀才時,由書僮負責扛著的,裡頭裝滿了考試用的書籍。葉宗衡說,這真的是「進京趕考」的時代產物,充分體現了當時的文化風俗和生活面貌。總的來看,蔡內科不僅僅是一個建築物,更是一個歷史的載體,當中充滿了眾多的故事和記憶。每一個被發現的物品,都如同一塊拼圖,共同拼湊出這座老房子的過去和現在,讓人們對這座見證了多少風雨的建築有了更深的理解。

「蔡內科」的重開幕營運已經在眾多期待中蓄勢待發,如今吸引了來自紅酒、茗茶、骨董、咖啡等領域的經營者前來洽談合作。甚至有醫師熱心地表達願意加價購買該處作為診所的使用權。葉宗衡透露,儘管承租者的經營項目各不相同,但一樓前半段曾作為看診空間,留有蔡醫師家族行醫的歷史痕跡,已與文化局達成共識,將此區塊開放供民眾參觀。

各行各業齊聚,蔡內科預計今年重磅開幕

為文化保存與推廣,二樓前方的空間目前規劃為文史工作者的活動場地,可以舉辦研討會或醫學健康講座。然而,對於老屋的修復,葉宗衡坦言確實遇到不少挑戰。例如,僅從外觀來看,很難瞭解屋架的真實狀況,修復的費用往往比重建還高,再加上合法建築物的認定和補照程序也相當複雜。在文化、建管、審計、會計等各單位全力配合下,整個行政程序花了一年半才完成,才得以開始動工。

葉宗衡揭露老屋修復的挑戰與困難

葉宗衡強調,無論建築或空間,若缺少了「人」的生活軌跡,房子便只是一個沒有靈魂的容器。他認為,任何老屋的修復,故事一定要加進來。他期待政府與民間能夠投入更多資源,讓這些老房子煥發新生。他以「小京都」之稱的中區為例,他預期未來中區將如同臺北的西門町,曾經繁華後沒落,又因捷運通車而再度繁榮。這像是一種有機的循環,中區的建築物各具特色,點線面串聯起來,將成為文創的聚落,也是老屋、歷史的展示場。