捷英館落成︰文化與歷史的交匯之地

2024年10月7日,清華大學捷英文物館正式落成,由清華大學名譽博士、台積電文教基金會董事長曾繁城捐款興建,並由田中央聯合建築師事務所的黃聲遠建築師領軍設計。這座歷時三年建造完成的文物館,以「根植清華、連結東亞」為理念,典藏了楊儒賓與方聖平伉儷捐贈的近4000件東亞近代文物。館藏的豐富內容不但能夠展現東亞歷史的多樣性,更成為清華大學人文學術研究的重要基地。

捷英館的命名與背後故事︰曾繁城的感恩之情

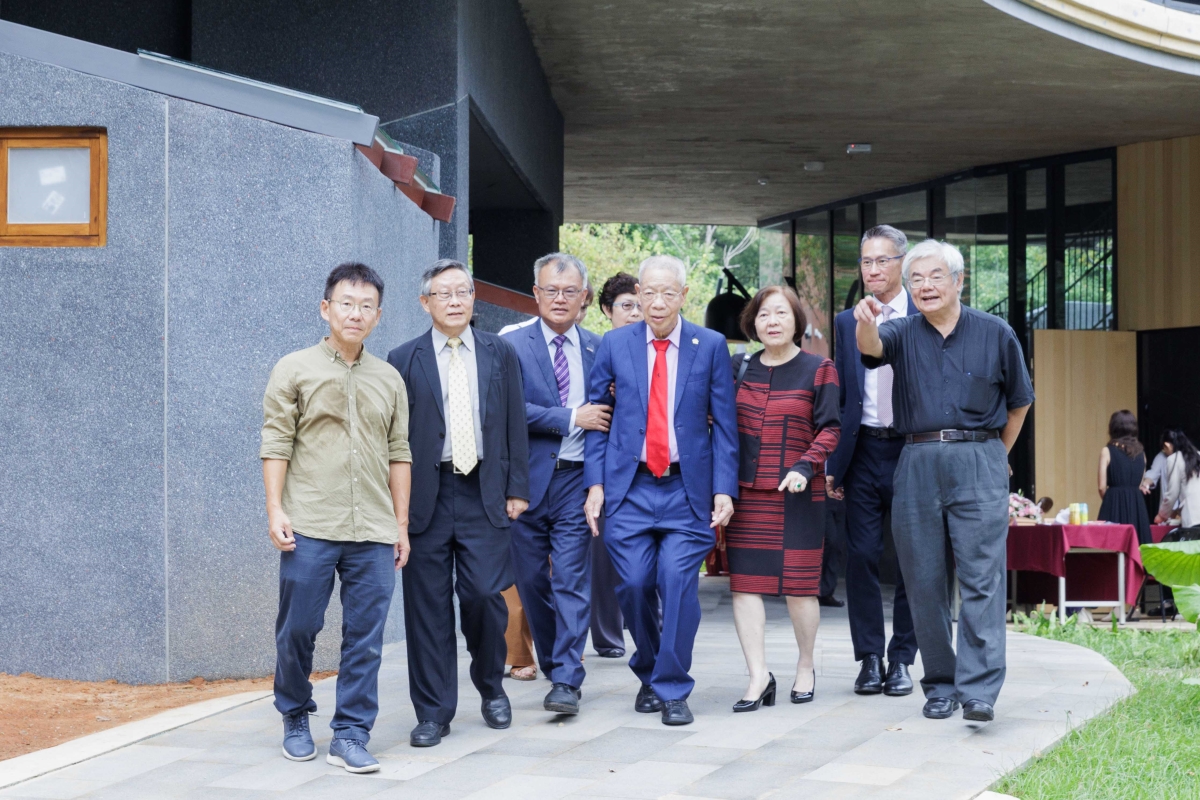

曾繁城為感念父母曾捷、黃月英的養育之恩,將文物館命名為「捷英館」。在落成典禮上,曾繁城與夫人陳韓女士,以及捐贈者楊儒賓、方聖平伉儷均出席。建築師黃聲遠親自帶領參觀,並強調捷英文物館與清華南校區的自然景觀相融合,讓人文與生態環境相互呼應。這座文物館的建設更是展現了曾繁城對清華大學及文化保存的深厚承諾。

清華大學校長談捷英館︰文物與歷史的對話

清華大學校長高為元在典禮中提到,文物與歷史能引領人們思考「我是誰」與「生命的意義」。他認為,捷英文物館是探索這些問題的理想場域,「文物如同一面鏡子,透過時空背景的映照,更能夠深入認識自己。」此外,他引用楊儒賓的著作《多少蓬萊舊事》中「一花一世界,一葉一如來」的觀點,來闡述文物所蘊含的豐富歷史意涵。

捷英文物館的典藏與未來展望︰探索東亞文化的寶庫

捷英文物館目前擁有近4000件東亞近代文物,這些藏品多由楊儒賓與方聖平伉儷捐贈,未來預計擴充至超過6000件。館藏涵蓋了400年間的漢字文化圈史料,從中國、日本、台灣、韓國的書畫、手稿到外交信函,具有極高的學術價值。館長謝小芩指出,捷英文物館將於明年秋天舉辦以1911年為主題的開館大展,展現辛亥革命對台灣的影響,這對清華大學具有深遠意義。

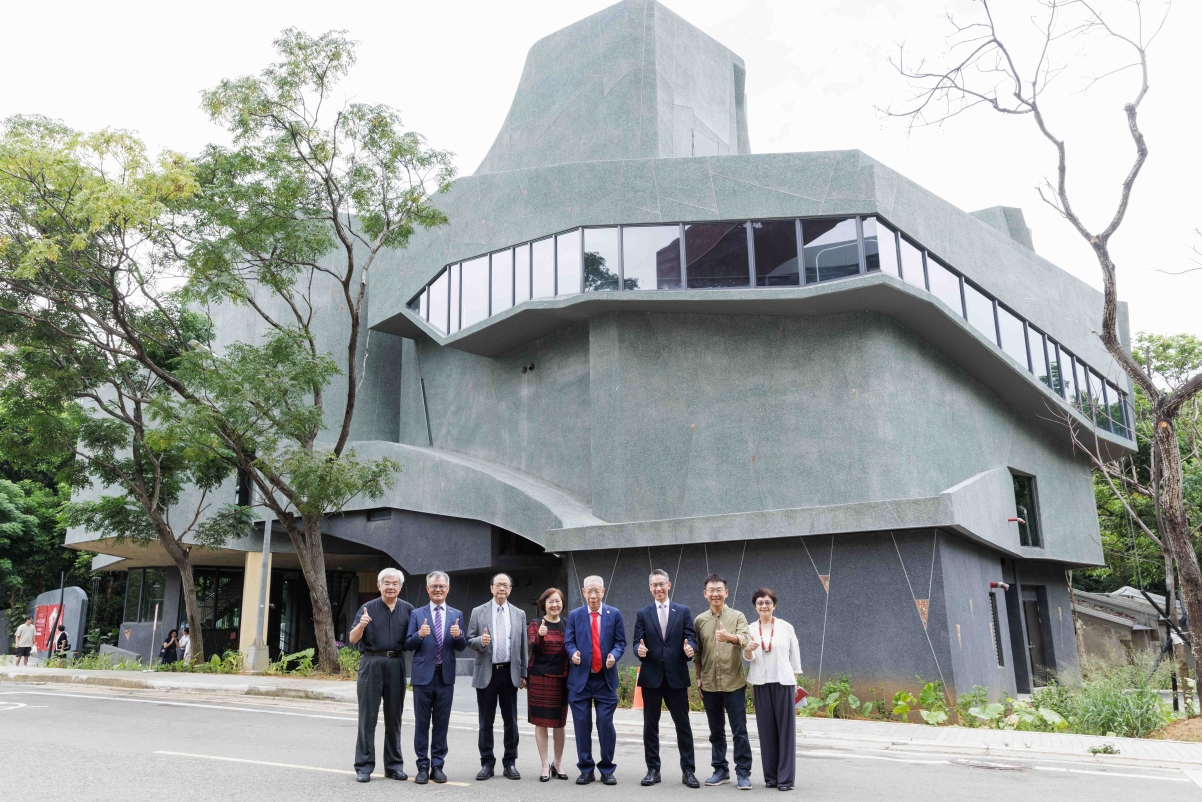

黃聲遠建築師以「多元歷史視角及溫柔對待環境的建築」為設計理念

黃聲遠建築師以「多元歷史視角及溫柔對待環境的建築」為設計理念,打造出清華大學捷英文物館。這座文物館由佳恩營造負責興建,位於清華大學南校區的自然景觀中。原址是一處位於果樹林間的農家老三合院,該處地理位置得天獨厚,周圍有蓮霧、芒果、龍眼等台灣特有植物。為保留歷史建物的完整性,黃聲遠建築師採用ㄇ形設計,讓老三合院成為新三合院東廂的一部分。延續了傳統建築形式,也讓原有果樹能繼續茂密生長,成為文物館的一部分,展現出台灣傳統與現代建築的交融。

在保留老三合院的過程中,校方曾經歷長達二十多年的內部討論。這場討論涉及到如何在現代建築需求與歷史保存之間取得平衡。黃聲遠建築師接手這項任務時,提出了兼顧安全與歷史精神的設計方案。他針對正房的結構進行了安全補強,並清理了已損壞的附屬空間,以保留原有建物的完整性。他認為,不應對老建築進行過度修復或拆除,而是應當「保留未來的可能性」,尊重歷史的同時,也為未來改造留下了彈性空間。

在設計捷英文物館的過程中,黃聲遠建築師採用了隨地勢起伏的空間佈局,讓建築與地景自然融合。文物館的空間設計打破了傳統展廳的固定格局,內部空間大小錯落、寬窄不一,創造出自由流動的展示氛圍。這樣的設計不僅提供了未來展覽多樣化的可能性,也讓建築成為師生日常生活的一部分。從土地公廟漫步至教育大樓的路徑,皆可感受到建築與周圍環境的和諧共鳴,為校園增添了一處融合學術與自然的靜謐空間。

為了有效保護館內的珍貴文物,黃聲遠建築師將典藏庫房設計在文物館的核心區域,周圍使用雙層牆包覆,形成如同護城河般的防護屏障。這種雙層結構不僅能夠抵禦外界氣候變化,也提供了穩定的溫濕度控制,符合東亞文物對保存環境的嚴格要求。此外,文物館還配置了除蟲室、研究室,以及多功能展間,為文物展示與研究提供了全面的配套設施。這些設計皆以細緻且實用為出發點,確保文物在長期保存中的安全與完整。

黃聲遠建築師特別強調,文物館的設計應當讓觀展者能夠與環境進行交流。因此,他在展間內設置了多面觀景窗,讓參觀者在欣賞展品的同時,也能感受周邊自然風光的變化。提升了觀展體驗,也讓文物館成為自然景觀的一部分。觀眾在遊覽文物館時,能夠隨時透過窗景欣賞四季變化,感受到自然與歷史在此交匯。