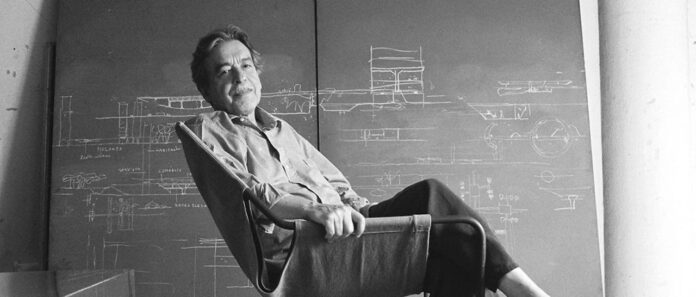

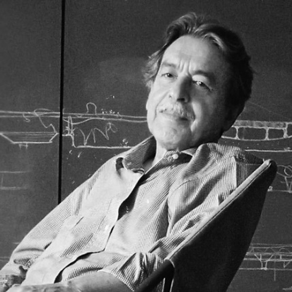

本文整理自2017年2月1日於倫敦舉行的2017年度RIBA(英國皇家建築師學會)頒獎典禮;1998年11月11日在AA建築學院的演講,講座原標題為:Architecture in America: a Technical Issue;由巴西建築師Paulo Mendes da Rocha主講。

巴西國際影響力最大的建築師之一

保羅‧門德斯‧達‧洛查(Paulo Mendes da Rocha)是巴西國際影響力最大的建築師之一,於2000年獲密斯獎,2006年獲普利茲克獎, 2016年獲威尼斯雙年展終身成就金獅獎。他於1954年畢業於巴西麥肯錫教會大學建築學院,開始從業並任教於聖保羅大學建築學院的教授,1964年後因軍政府統治,被辭退和禁止從業十多年,直到1980年代巴西民主化後重新執業。

在達‧洛查的建築作品中,粗糙的暴露混凝土在大膽的結構和精巧的光線控制下,呈現出晶瑩剔透而富有流動感的詩意,這與其他建築師側重暴露混凝土塑形和體量表現力不同。建築界甚至稱之為「聖保羅粗野主義」,但這種風格化的標籤常使人忽略達‧洛查作品中的社會性,尤其是對城市和公共性的關注。

「所有空間都必須被賦予一種價值,一種公共的價值。世界上不存在私密空間,你可以想像的私密空間只存在於人的腦海之中。」_Paulo Mendes da Rocha

以「集體紀念性」閱讀Paulo Mendes da Rocha

活躍於1930年代到1950年代以科斯塔、尼邁耶為代表的里約學派建築師鑄造了巴西建築的「黃金時代」,1950年代末巴西利亞的建設更是里約學派建築師的巔峰時刻,里約學派建築師通過建築為新興的國家尋找到認同感和凝聚力,一種屬於巴西的建築語言,這種建築往往帶有極強的國家(民族)紀念性。而二戰後興起的聖保羅學派,則摒棄了國族紀念性,強調建築中的倫理和社會性,轉向尋求一種集體(大眾/公共)紀念性。

即使在小住宅這種幾乎不存在公共空間的可能性作品中,達‧洛查還是以最大的努力創造公共性。他的自宅(Casa no Butantã,1964-1966)位於一片中產居住區,常規的做法是深牆大院以保障安全,而達‧洛查將街角自宅挑空,底層完全對社區開放。而在他的公共建築中,這種慷慨的公共空間更是隨處可見。他曾經說過,真正的私密空間只存在於人的思想之中。這是理解達‧洛查作品(以及其他聖保羅學派建築師作品)形式背後意義的一把鑰匙。

「完美的作品並不存在,但每一次你都有機會再接近一點。」_Paulo Mendes da Rocha

工程學傳統帶給Paulo Mendes da Rocha的素養

在19世紀歐洲,除了藝術學院的建築教育外,工程學院也培養側重工程的建築師,沒有他們,早期新型的大型橋樑、隧道、水利工程和基礎設施工程的出現是不可能的。19世紀後半葉聖保羅因咖啡產業而迅速崛起,鑑於工業化發展需要大量工程人員,聖保羅借鑑歐洲成立了多所巴西最早的工程學院。這種工程學傳統對於未來的聖保羅學派(保利斯塔學派)有著巨大的影響。在達‧洛查的作品中,結構的形式構成了主要的視覺衝擊,這些結構的形式會讓人聯想起水壩、廠房、橋樑、高架路的支撐等工業建築和基礎設施,體現了一種工程學思維和美學偏好。

在達‧洛查的各種訪談中,他回答問題的直率令人吃驚,直白地說出自己的設計思考,當談及一些現代建築神話時,也會毫不客氣的點破,並給予一個可信的解釋。有一次我去聖保羅開國際會議,期間一位建築界顯要委託會議方安排與達‧洛查次日見面未果,老人以身體不適推辭;而同一天一位拉普拉塔大學好友告訴我,他帶著70多個阿根廷學生去拜訪達‧洛查,老人和學生們座談了半天。其人性格大略如此。

講座正文

我們面臨的圖景 The Scene Before Us

節選自達‧洛查2017年在RIBA的演講

達‧洛查於2017年被授予英國皇家建築師學會金獎(2017 RIBA Gold Medal),RIBA主席兼推選委員會主席簡‧鄧肯(Jane Duncan)表示:

『與世界上大多數最著名的建築師相比,保羅‧門德斯‧達‧洛查的作品有著與眾不同的特質。他擁有著極高的國際聲譽,但是他幾乎所有的傑作都建造在他的祖國大地上。他的結構給人以勇氣和歡樂,他對於混凝土的使用原始而充滿創造力。無論是在建築尺度還是城市尺度,達‧洛查的設計都滿懷著慷慨。對於人民和社會、以及建築如何為之服務,他永遠充滿了熱情。』

我非常高興能夠來到這裡,通過這種方式我們看到,我們的工作、個體的工作能夠在人類的宏偉願景中具有非常重要的意義,這就是我們面臨的圖景——延續人類在宇宙中的存在,即我們所說的自然和相關的一切。在這裡,我會和大家分享一些話題,它們有些早在我成為建築師之前就開始思考了,當然更多的是我在成為建築師之後所想的。

在自然中建造人類棲息地的根本問題是:就其本身的構成而言,自然並不適宜人類居住。不開任何的玩笑,我可以在這裡說,大自然本身相當於一個地獄。我們有一顆不穩定的星球,我們僅僅生活在它表面的殼體,它的內部正在熊熊燃燒。這顆星球本身只是一塊小小的石頭,漂浮在茫茫空間之中,受物理定律的支配。我們現在能夠對這些事情有一個共識,是因為五百年前,彷彿就在昨天,伽利略大致說出了事物運行的規律,他也因此在廣場上眾目睽睽之下被大火燒死。(譯註:此處或為口誤,應指布魯諾因日心說被燒死)

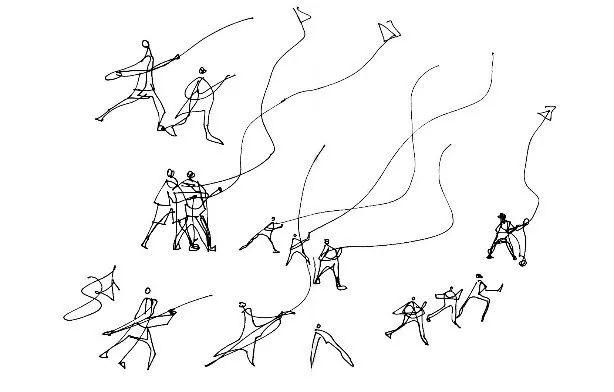

達‧洛查,維多利亞灣規劃項目草圖

因此,我們正在經歷一場基於知識的革命,即人類棲息地——城市的建設。這是建築學討論的最重要的話題,具有不可估量的意義。不妨想想人類歷史上出現的成功和錯誤,我們正在經歷的一切是對這個話題的批判性思考,同時也有積極的建設性價值。對於美洲人民來說,指的是對於殖民主義的批判性思考。因此,在巴西呈現出的美洲經驗,對我們所說的西方知識、西方文化,有著非常重要的意義。作為拉丁美洲的一員,我可以為這場思考帶來怎樣的觀點?我認為這非常有趣,作為一個巴西人,我能夠在這裡為大家分享美洲最新的消息。我們做了什麼嘗試、哪些失敗了?我們試圖更加接近建築的這些政治維度,作為一種非常特別的知識形式。這是一個全球性的話題,因此是革命性的,不只是對於美洲,對殖民主義的批判性思考關乎我們所有人。

我們可以一起想想未來,對於未來的願景。我們說不準將來一定會怎樣,無法對於以後要做的事情有百分百的把握。但我們不斷地試驗,與此同時非常瞭解我們不應該做什麼、什麼是錯誤的,我們可以提前知曉我們的錯誤,這是美洲非常有趣的經驗,也是我今天想要帶給大家的。

我們在做的是一種實驗,探討空間可以如何轉化,這比起討論人類在地球上的棲居更加適時。後者是非常廣泛的問題,涉及人口過剩、計畫生育等等,對於個體來講它過於寬泛。因此,我們的主要議題集中在當代城市上,以解決宏偉的願景與極有限的資源之間的矛盾。

「建築,是自然的轉化,是科學、藝術和技術的交融,在為自己建造的棲居之所中,彰顯出人類的尊嚴和智慧。」_Paulo Mendes da Rocha

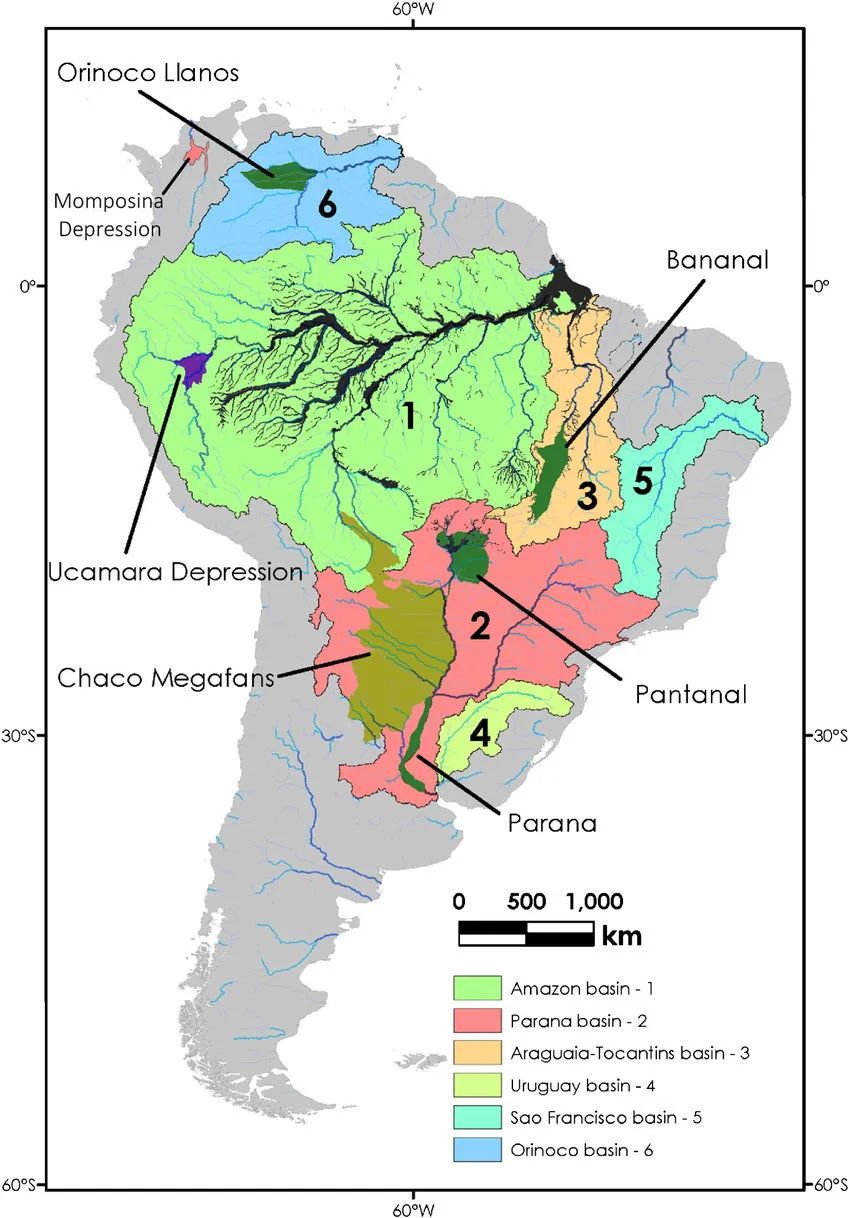

作為拉丁美洲的巴西人,我們找到了對於殖民主義的一個批判性思考點:土地是如何被劃分的?在拉美的國家中,我們可以看到一定的任意性,比如智利在這兒、巴西在那兒、烏拉圭……它們的位置沒有被嚴格地定義,這種模糊的狀態給了我們廣闊的思考空間。我們擁有眾多河流,巴拉那河、烏拉圭河、拉普拉塔流域、亞馬遜流域……在巴西,我們一直想要實現的工程是將烏拉圭河流域與亞馬遜河流域連接起來。我們連通很多河道,將它們匯入巴拉那河、烏拉圭河、拉普拉塔流域。這會損失一些土地,但將是在更大範圍取得進步的關鍵,正如在北美洲的密西西比河和前蘇聯的頓河,我們已經能夠實現這一目標。我們應該在更廣闊的維度上規劃我們的土地,然而這件事情需要各國的團結。因為有些河流發源於一個國家,入海口卻在另一個國家。因此,也為了拉丁美洲的和平,我們應當把國家聯繫在一起。我還沒有提大西洋和太平洋,它們從未連通過。再一次,我們應當與其他國家一起努力,連通這些流域,並用鐵路連接可能的港口。在整個拉美的土地上,實現大西洋與太平洋河道的連通是必要且可行的。這會誕生新的城市,我們將有新的港口城市和內河城市,而且可以避免都市災難,它們本不必存在。今天一個建築學的觀點是,2000萬人口的城市的產生是由於人們需要搬到大城市才能找到工作,這是缺乏規劃和盲目樂觀的結果,是殖民主義的特徵,而與前殖民地國家無關。

這個話題非常的廣泛:為了共同管理地球,以期擁有真正促進創造的美好未來,我們可以做些什麼?我們可以想想音樂、詩歌和建築。首先要瞭解的是,建築是一種知識的承載形式,同時建築學作為一個學科、大學的一部分,有著日益重要的意義。一個人不可能掌握工程學、哲學和人文學科的所有知識。而在創造一個建築項目時,一切都要被考慮進來。我們不妨設想,建築本身就是一種特殊的知識形式,可以指導大學整個的教學。也許這可能是未來大學中最重要的學位。因此,我們需要從更早的階段重新思考教育和教學。有了這些不同尋常的想法,我們可以嘗試建造一棟房屋,一棟非常簡單的建築。在這棟房子裡,包含了所有的學科知識。

達‧洛查的建築與思想

本節內容主要整理自:

2017年達‧洛查在RIBA的演講;

1998年達‧洛查在AA建築學院的演講:Architecture in America: a Technical Issue;

Daniele Pisani, Paulo Mendes da Rocha: complete works. M. New York: Rizzoli.2015

你只能想像出那些你知道如何建造的東西。You can only imagine what you know how to build.——達‧洛查

工程學的背景

達‧洛查於1928年出生於巴西維多利亞,他的祖父是負責聖弗朗西斯科河 (São Francisco River)航運的主管,而他的父親是一位水利工程師,同時也任教於聖保羅大學。幼年的達‧洛查常常跟隨父親在建設場地參觀,這給他留下了深刻的印象。受家庭影響,達‧洛查充分尊重技術,相信通過建造可以為巴西帶去進步的動力。

在二十世紀五十年代,巴西經歷了一段快速的工業化發展期。達‧洛查所在的聖保羅尤其表現出對於現代化的狂熱。這一時期新建了一大批建築,它們反映著城市的新面貌,例如尼邁耶的科潘大廈(Edifício Copan)。

科潘大廈,奧斯卡‧尼邁耶,1952-1966

從1950年開始,達‧洛查就讀於聖保羅的巴西麥肯錫教會大學建築學院。當時學院的教學模式以古典的布扎體係為基礎,然而不尋常的是,課程中也加入了技術和結構的內容。因此1954年達‧洛查畢業時,不僅具備了專業的古典素養,也在技術方面打下了堅實的基礎。

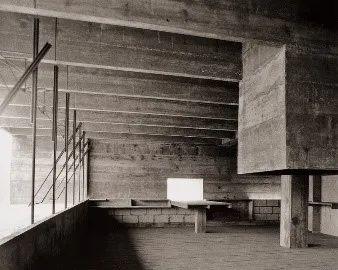

聖保羅體育館 Paulistano Gymnasium,1958,聖保羅

儘管一切都精準、清晰,基於堅實的原因和連貫的邏輯,這個作品不能被簡化為一個結構,它屬於建築學。——1961年聖保羅雙年展評語

聖保羅體育館鳥瞰, 1958

1958年,剛剛畢業不久、未滿30歲的達‧洛查贏得了聖保羅體育館的公開競賽。這個項目標誌著達‧洛查職業生涯的正式開始,很多貫穿他職業生涯的主題在這個項目中得到了清晰和完整的表達。

整個體量由兩部分組成:包含了主體育場和附屬空間的基座和其上的屋頂結構。

體育場的地面略微下挖,使得基座體量儘可能低,以免對城市來說成為一個封閉的街區。而基座的平台又成為一個新的城市廣場,與內部的看台相接。

聖保羅體育館外部與剖面, 1958

為了視線的通透,屋頂做得儘可能輕盈,採用了混凝土和鋼的混合結構。六個混凝土支柱輻射狀分佈,由周長大約60m的鋼筋混凝土圓環連接。每個支柱頂部裝有一對鋼索,拉住纖薄的金屬屋面。環狀幾何使得混凝土自身可以抵抗壓力,抵消牽拉屋頂所需的水平力。

最終它獲得了某種希臘原型的特徵:從高台升起,猶如一座神廟。

聖保羅體育館草圖、平面與施工中的結構, 1958

基座、支柱和金屬屋面彼此獨立、交接清晰,光從它們的縫隙之間滲入。

聖保羅體育館內部, 1958

城市誕生於住宅。The city is born from the house. 本質上來說,沒有私密空間,有的只是不同程度的公共空間。Essencially, there is no private space, only different degrees of public space.——達‧洛查

住宅與城市:連續的流動

與同時代聖保羅學派的阿蒂加斯一樣,達‧洛查並不把住宅看作獨立的物體,他認為在住宅和城市之間是可滲透的邊界。

二十世紀六十年代,巴西進入了軍政府的獨裁統治,達‧洛查面臨著重重政治壓迫。但在這一階段,他完成了一系列高質量的私人和公共住宅項目,不懈地探索居住與城市的關係。

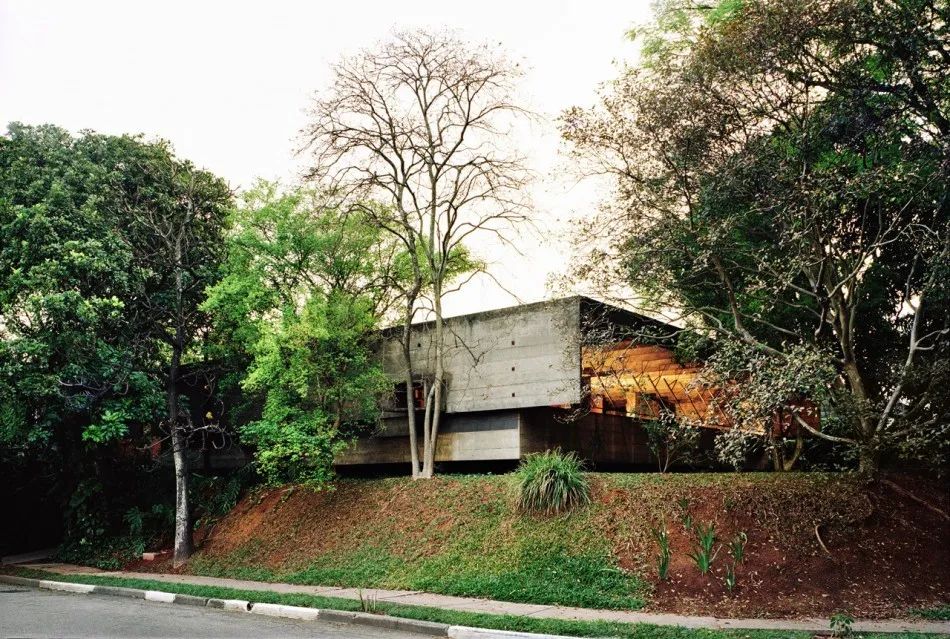

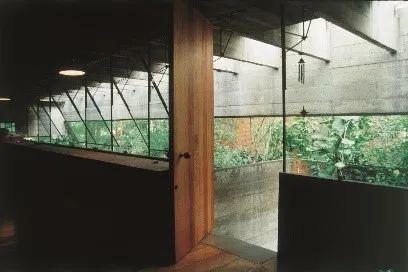

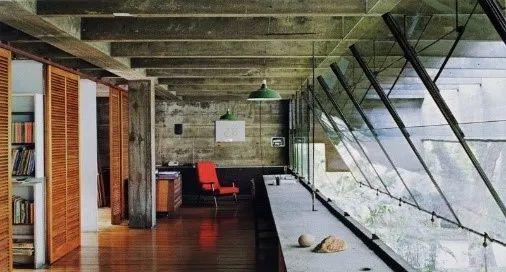

洛查自宅 Casa no Butantã,1964-1966,聖保羅

作為早期的住宅實踐,1966年完成的自宅成為了達‧洛查一種宣言性的實驗。

洛查自宅,草圖與街景,1966

場地策略上,達‧洛查首先重整了地形,靠近街道一側形成凸起的堤,在內部留出低凹的入口通道,架空的底層向街區打開的同時,又保證了一定的私密性。二層體量向外挑出,彷彿懸浮在空中,與土地形成了充滿張力的對話。

整個體量由四根混凝土支柱支撐,通過密肋梁挑出,給予了內部空間和立面豐富的自由度。

<<< 滑動欣賞>>>

洛查自宅,入口序列,1966

經由一個雕塑性的樓梯,人們可以到達二層的主起居空間。所有功能被整合進同一平層,三個平行條狀空間構成了平面的基本邏輯:靠近立面的兩側是公共的起居空間,中間一列包含了較為私密的臥室、廚房和衛生間。

洛查自宅,平面

這樣一來,本應最私密的臥室部分被夾在兩個公共區域之間,僅由三釐米厚的薄牆分割。而且達‧洛查廢棄了私密和公共區域的過渡空間,臥室通過推拉門直接向公共區域打開。這顯示出了建築師強烈的意圖:邀請家庭成員參與到公共生活中,而非封閉在自我的房間裡。

在起居室中央,混凝土澆築的火爐成為公共生活的中心。

洛查自宅,臥室與起居室

在同層流動的空間裡,自然光線被精密地控制,塑造出微妙變化的空間氛圍。在兩側的起居空間,光線經過挑簷的過濾和植被的反射從水平長窗漫入,層次豐富。特製的上懸窗將人們的視線引向植被,並防止雨水進入。而在臥室,光線從天窗灑入室內,最大程度地保護了隱私。

<<< 滑動欣賞>>>

洛查自宅,室內

*註:關於自宅窗戶的做法討論見文末彩蛋

瓜因貝大樓

Guaimbê Building,1962,聖保羅

1962年完成的瓜因貝大樓是一棟小巧優雅的公寓建築。它的立面僅有7米寬,一共容納了12間公寓,除去頂層的雙層公寓外,每間佔據一整層,面積約175㎡。

瓜因貝大樓,鳥瞰、門廳、平面、遮陽棚細部

城市策略上,塔樓從街道後退,但首層門廳卻延伸出來,這並非僅僅是功能的需求,而是達‧洛查有意製造的一個邀請,如同一個公共的門廊,連接街道和後花園。

兩側混凝土剪力牆支撐起整個結構,豎向條帶劃分立面的同時,為內部狹長的空間提供明暗的韻律。在面向街道的主立面,達‧洛查設計了特別的遮陽棚,成為客廳向外延伸的窗檯,也增添了城市的生動性。

自然與建造

「

地形,在我看來,是建築最原初和本質的部分。

Geography, in my opinion, is the primary and most primordial of architecture.

建築,是自然的轉化,是科學、藝術和技術的交融,在為自己建造的棲居之所中,彰顯出人類的尊嚴和智慧。

Architecture is …the transformation of nature, a total fusion of science, art and technology in a sublime statement of human dignity and intelligence through the settlements we build for ourselves.

——達‧洛查

」

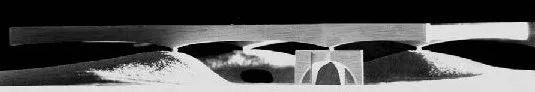

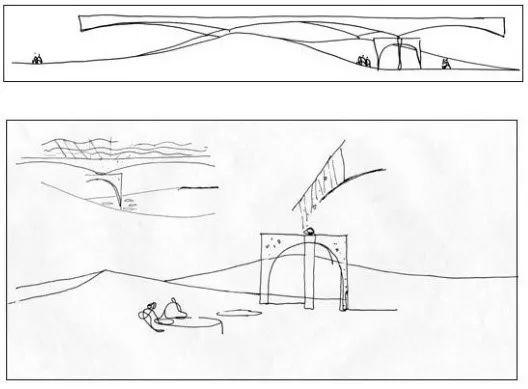

Brazil Pavilion Expo’70,1970,大阪

1969年,達‧洛查被軍政府剝奪聖保羅大學的教席資格,同年卻贏得了大阪世博會巴西館競賽。展覽館作為一個宣言,展示了巴西文化中技術與自然的關係。

這是一個由混凝土和玻璃構成的輕盈的屋頂結構。通過地形的重塑,它彷彿直接落在大地上。三個支點巧妙地埋在地下,僅僅在一個點由一對極具雕塑感的交叉拱支撐。

空間沒有明確的內外,地形引導著參觀的流線。唯一的邊界是屋頂投下的陰影,它隨著時間不斷變化。

<<< 滑動欣賞>>>

MuBE,1988-1995,聖保羅

「城市是一種理想的景觀嗎?」

「Is the city an ideal of landscape?」

——達‧洛查

1986年聖保羅市市長將城市一塊三角地劃為公共用地,由SAM(博物館協會)開發和運營,達‧洛查通過競賽贏得了這個項目。

「達‧洛查沒有在場地上建造一個獨立的建築,而是把整個場地作為建築來設計。思維的複雜性經由清晰的形式和質樸的混凝土表現。一道巨大的梁,像是長廊抑或門廳,從城市中定義了博物館,暗示著二者的對話。」

——普利茲克獎評委Martha Thome

雕塑的展覽在室內外同時進行,室內展廳、放映廳和服務空間被放在地基之下。室外高低不同的平台被塑造為城市廣場和水池。金屬扶手引導的路徑穿行在場地不同標高上,連接起室內外的空間。

這道長60米寬12米的巨梁,類似巨石陣一般定義了場所。距離地面最近處僅有2米多,這正是一般住宅內部的高度,達‧洛查希望由此人們能夠更好地理解雕塑的尺度。它的內部結構是一個空心的平行六面體,由四根大梁支撐。為了使它不必有伸縮縫,達‧洛查採用了不對稱的穩定結構,梁只在一側與承重牆固定,另一側可以隨著線性膨脹在承重牆表面自由移動。在這裡,技術、建築與城市的思考又一次融合在一起。

從1958年處女作聖保羅體育場到1986年成熟之作MuBE,他去掉了所有複雜的東西,強化了早期的結構概念。同時也與大阪世博會巴西館互相照應,二者都關注了建築最根本的品質:作為重塑地形的工具。

聖彼得小教堂

Saint Peter Chapel,1987,聖保羅州

1987年,在聖保羅政府的委託下,達‧洛查設計了一個花園裡的小教堂。

聖彼得小教堂,現有住宅一側看去

教堂旁邊是政府官員的冬季住宅,為了使花園、住宅與教堂彼此和諧,達‧洛查調整了地形,使得教堂在現有住宅一側看起來只有一層高。

整個教堂由中心一根巨大的柱子支撐,禮拜空間環繞它流動。入口設置在高一點的地坪上,淨高只有2.2米,禮拜者隨著踏步向下走,空間慢慢擴大,視線被引向祭台,繼而延伸到「最壯麗的景象」——四面環繞的山景。

聖彼得小教堂,軸側與實景

混凝土的巨大尺度賦予了它岩石般的特質,和四周的玻璃形成了強烈的對比。通透的立面使得教堂不是作為一個內向的聖殿,而是向整個世界敞開。這一切又因室內水池的反射顯示出一種漂浮感。

<<< 滑動欣賞>>>

聖彼得小教堂,室內

屬於所有人的城市

「

當代建築師的理想是建造屬於所有人的城市。

The ideal of the contemporary architect is the city for all.

建築不再需要在孤立的宮殿和教堂中表達自己。如今,我們站在整個城市的建造面前,為了和平而建造、為了超越人類的貧窮與苦難而建造。

——達‧洛查

」

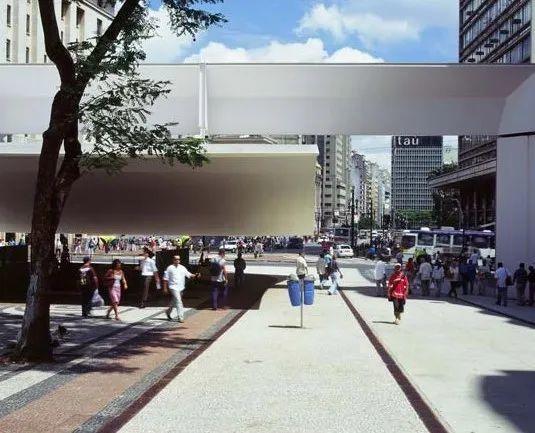

國父廣場改造項目

Praça do Patriarca,1992-2002,聖保羅

國父廣場,實景

在1970年經濟大增長之後,巴西的貧富差距拉大,反映在城市中70%的居民生活在沒有保障的自建房中,市中心擁擠、暴力頻發。富人往往選擇在郊區建立封閉的住宅小區,市中心因而慢慢衰落。1992年,作為聖保羅市中心復興計畫的一部分,Viva o Centro協會委託達‧洛查做國父廣場的改造設計。

國父廣場,鳥瞰與周邊平面

國父廣場位於新舊城交接的關鍵地帶,廣場上立著巴西獨立之父Jose Bonifacio的雕像,南側坐落著聖安東尼教堂,還有一個公交站,過於繁忙的交通壓力使這裡失去了公共場所的品質。

國父廣場,鳥瞰與平面

達‧洛查希望通過改造將國父廣場歸還給城市,作為連接新舊城之間的節點。他提出的改造策略包括:將公交站台移到不遠處的橋上、恢復廣場原本的馬賽克鋪地、修復建築立面、提供適宜的街道家具和燈光,並新建一個公共雨棚。

國父廣場,實景與草圖

新建的雨棚猶如一扇大門與懸掛的帆,為地下的畫廊提供入口。和周圍的建築肌理相比,這個構築物的體量並不大,但具備足夠的識別性。它清晰易懂,如同城市的大門,帶有公共的紀念性。從新城的街道看過來,它將人們的視線從高的塔樓拉回到城市的大門,再到近人尺度的帆。白色的三角截面使結構更顯輕盈,避免了在一個狹小的廣場上再做一個沉重的建築。

達‧洛查還重新安排了廣場上原有雕像的位置,使得大門、雕像與教堂形成有機的對話。

從人到建築、到城市,整個項目在不同的尺度上作出了精確的回應。

聖保羅州立美術館改造項目

Pinacoteca do Estado de São Paulo,1993-1998,聖保羅

聖保羅州立美術館改造項目,室內

聖保羅州立美術館的前身是19世紀末期由Ramos de Azevedo設計的工藝美術學院。位於聖保羅市中心衰敗的街區,委託方希望通過建築的改造來激活這個急需重新發展的地區。

聖保羅州立美術館改造項目,總平面與鳥瞰

1993年達‧洛查開始著手對這個古典建築進行改造。原本建築的主入口在東側,面對著車流穿行的快速道路,達‧洛查首先將建築的主入口改到了南側,這樣一來入口離公共交通更近,更方便步行到達;也在內部留了充裕的接待空間。

在內部,他的介入非常清晰,與原有建築形成了並置的對話。中央的八角大廳和兩側的庭院用金屬框架玻璃頂封閉,室內的展覽空間得到了擴大。流線被重新梳理,置入的金屬步道穿過庭院,連接起上層的展廳。

聖保羅州立美術館改造項目,室內

在首層,中心的庭院變成了一個微微下沉的放映室,可以容納140人。

聖保羅州立美術館改造項目,平面

鮮明的材料對比將新舊的關係清晰地呈現,玻璃頂、步道和電梯組成了一個新的歷史層次,覆蓋在舊有的建築之上。原本的窗洞被保留,但去掉了框架,人們彷彿在城市的廢墟之間穿梭、遊覽。

聖保羅州立美術館改造項目,室內

5月24日街SESC中心

SESC 24 de Maio,2000-17,聖保羅

5月24日街SESC中心,鳥瞰

位於5月24日街的SESC中心是達‧洛查和MMBB事務所合作的一個改造項目。

SESC是巴西的一個著名非盈利組織,曾與Lina Bo Bardi合作,改造了SESC龐培亞休閒中心。

SESC龐培亞休閒中心,Lina Bo Bardi

原本的建築是一個辦公大樓,建築師去掉了內部所有非結構構件,然後在中心新建了一個獨立的結構:由四根柱子支撐起一系列不同層高的開放空間,直到屋頂的游泳池。原本的地下車庫被改造為下沉劇院。

5月24日街SESC中心,剖面

5月24日街SESC中心,分析圖

<<< 滑動欣賞>>>

5月24日街SESC中心,實景

連續坡道創造了一個新的豎向流線體系,串聯起室內不同層的公共活動,並將這種公共性反映到立面上,為城市塑造了新的性格。

5月24日街SESC中心,立面與坡道

結語

「

在他的作品中,有一種對世界殘酷性的認識,同時也有藉著宏偉的建築姿態對人的頃刻間的解放的一種想像。

——弗蘭普敦 《現代建築:一部批判的歷史》

」

從一扇窗子到全人類的命運,達‧洛查的思維寬廣而堅實。在不同的尺度上,他用建造的方式精準而放鬆地回應現實,帶領人們走向一種堅實的自由。在弗蘭普敦 《現代建築:一部批判的歷史》這本書裡最後出現的建築師,為建築學的未來注入了極大的信念與能量。

彩蛋?彩蛋!

| 前情提要

研究洛查自宅的時候,對裡面特製的窗子很感興趣,於是和夥伴嘗試還原它的構造做法,後來又得到了裴釗老師的指點,在這裡把探究的過程和一點所得分享給大家。並非確鑿結論,歡迎感興趣的小夥伴在留言板裡繼續討論~

| 和小夥伴的探索

請上下滑動瀏覽

*小夥伴:楊世強,設計創業者,現居上海。豆瓣賬號:居士的草圖紙。

| 裴釗老師的解惑

請上下滑動瀏覽

圖片來源 :

[1] 講座截圖

[2] Paulo Mendes da Rocha: complete works.

[3] 2G Paolo Mendes Da Rocha

[4] Archdaily

[5] Pinterest

[6] https://www.researchgate.net/figure/Major-depositional-fluvial-systems-of-South-America-as-mentioned-in-the-manuscript-Major_fig15_274096412

[7] 從「City of Walls」到「City for All」, 居士的草圖紙:https://www.douban.com/note/696295341/

[8] https://www.architectmagazine.com/project-gallery/saint-peter-chapel_o

*圖片版權若有問題,請聯繫後台,侵權刪。

參考文獻 :

[1] Daniele Pisani, Paulo Mendes da Rocha: complete works. M. New York: Rizzoli.2015

[2] 現代建築:一部批判的歷史,M. 肯尼斯•弗蘭姆普敦著,張欽楠譯, 生活•讀書•新知三聯書店,2012.5

[3] 從「City of Walls」到「City for All」, 居士的草圖紙:https://www.douban.com/note/696295341/

[4] 王博.結構建築學視野下的棲居之思——以達‧洛查的創作為例[J].華中建築,2019,37(04):1-4.

[5] 姜永浩. 保羅‧門德斯‧達‧洛查的新地域主義建築創作研究[D].哈爾濱工業大學,2010.

講座原址:

https://www.architecture.com/awards-and-competitions-landing-page/awards/royal-gold-medal-2017;

https://www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=2979