台灣建築結構施工中常見八大問題,包括柱箍筋綁紮不良、樑柱接頭未綁紮鋼筋、箍筋間距過大、樑筋錨定長度不足等,尤以921大地震後案例最為顯著。問題源於施工偷工減料、法規規範不足與監工管理不善,導致結構強度下降,增高地震時建築物倒塌風險,直接危害生命安全。

本文透過具體實例分析施工品質對建築耐震性能的影響,並提出改善建議以提升結構安全標準。

柱箍筋綁紮不良

房屋中的柱子在整體結構中是最重要的一環,它是安全的第一道關卡,也就是在大地震來臨時,結構柱若能支撐到最後才被破壞,這樣人們才有足夠的緩衝時間,安全逃出建築物,這也是為什麼強調「強柱弱樑」的結構設計觀念,支撐柱必須撐出逃生空間,在災害發生時,才不會發生樓地板坍塌成三明治,危害生命。

但當房屋的柱子施工品質不良,於大地震中就可能會造成柱子斷折,使得房屋瞬間倒塌,導致住戶來不及逃出,最終造成慘重的傷亡,故不可不慎。

由921大地震房屋倒塌或損壞的案例研究資料中,我們可以發現其中很多柱子破壞損毀的狀況,都是工人當初未依照結構標準圖說加工綁紮,或偷工將間距變大,或短少數量……等等,這些都是早期工人結構安全觀念不足及工程師監工管理不當所造成。

柱鋼筋在同一斷面搭接

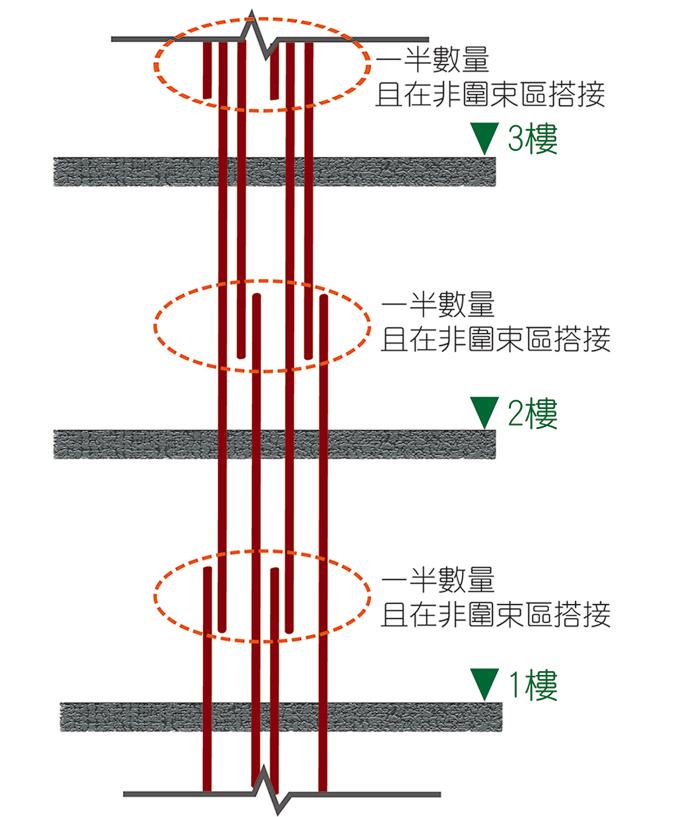

柱子是建築物最重要的架構,在地面層沒有其他阻礙鋼筋施工的障礙下,會要求每一支柱子的鋼筋,應該有一半數量的柱鋼筋必須跳至另一個樓層才做搭接或續接。就是每個樓層只看到一半的數量有斷點做銜接的施工,其餘一半是完整沒有斷點延伸至下個樓層,基本上就是減少一半的風險保障,即大地震來襲時,若鋼筋搭接處遭破壞,仍有一半數量的鋼筋是直通不會破壞的。

柱主筋搭接位於樓版起始處且箍筋紮置不良,間距太大,造成破壞。

921倒塌房屋,柱鋼筋於同一斷面且在圍束區搭接。

較佳的搭接工法,一半數量且在非圍束區搭接,能有效降低50%因搭接造成施工品質不良的風險。

樑柱接頭未綁紮鋼筋

樑柱接頭就是房屋結構中,樑與柱子交接的位置,該處是樑、柱最大力量傳遞轉換的核心,所以必須外加緊密的箍筋,來束制防止混凝土向外爆裂,以避免柱子潰敗房屋倒塌。

某大樓一樓開放空間建築,其二樓柱破壞的情形,所幸樑柱接頭箍筋有確實綁紮,未造成柱體潰敗倒塌。

樑柱接頭未綁紮柱箍筋,造成該部位圍束力不足,於921大地震中產生向外迸裂破壞,嚴重影響房屋結構之安全。

箍筋間距過大且未做135度彎鉤與圖說不符

箍筋間距過大,即無法符合原結構設計的要求,當地震來襲時,就可能發生樑柱結構破壞的問題。箍筋的加工彎折,結構標準圖亦有明確的形狀與長度規定,必須是135度彎鉤,使彎鉤長是向內被包裹在結構內,而不是90度只在結構的表層上。

柱子和樑的大直徑主鋼筋在承受力量時,都會有向外蹦開的力量產生,這些力量若只靠混凝土的包覆是不夠的,仍會向外爆裂,所以必須設計許多閉合式的鋼筋,將大直徑的主要鋼筋圍束起來,這樣地震來臨時,柱子和樑就不會立即崩壞,這些常見的閉合式的鋼筋統稱為箍筋。

柱箍筋90度彎鉤不符合標準圖說規定。柱-平面示意圖

柱箍筋135度彎鉤符合標準圖說規定。柱-平面示意圖

樑筋在樑柱接頭之錨定長度不足

房屋結構的基本力量傳遞由小到大分別是由版將荷重傳遞到樑,再由樑將力量傳遞給柱。再把力量傳到地樑基礎。傳遞的過程都必須要有足夠的錨定長度伸入另一結構單元裡面,才能充分傳遞力量。若樑筋錨定於樑柱接頭的長度不足,於地震來襲時,人都還來不及逃生就發生樑先行開裂破壞的結構安全問題。

樑柱主筋塔接長度不足

在房屋結構內所綁紮的鋼筋都不是無限長,當不夠長時,則須要靠兩根重疊銜接來傳遞力量,所以必須依設計法規的要求,配置規定的重疊長度以能有效傳遞力量,其重疊在一起的長度就是搭接長度。當搭接長度不足就無法符合原設計的要求,會出現強度不足的結構性問題。

樑柱鋼筋設計過密間距太小

房屋結構是由鋼筋及混凝土所組成,而混凝土是由砂、石粒、水泥及水所拌合所生成。若鋼筋間距太小,石粒被卡住無法隨拌合體自由流動,就會造成混凝土無法充分包裹鋼筋,這樣鋼筋就無法發揮結構設計上所須達到的強度效果。

混凝土強度不足

混凝土的特質是抗壓力效果佳,但抗拉能力很差,但若是在配上鋼筋成為鋼筋混凝土結構後,不但可以提高原有的抗壓強度,更可以有效的將其抗拉力增強且更不容易龜裂,兩者相輔相成,不但可以互補而且還有加乘效應。

當然前提必須是混凝土自身的強度要足夠,這樣才能與鋼筋緊密地黏結,然後產生握裏力,使鋼筋充分發揮應有的強度。

921地震房屋倒塌或損毀的案例中,可以看到不少混凝土呈現粉末狀、顏色呈現土黃色,這些都說明了混凝土抗壓強度不足。並且有水泥、砂石及水的配比不當,以及摻到一些土屑雜質等問題。所以混凝土強度的品質,與整體房屋結構安全的成敗,有很大的關係。