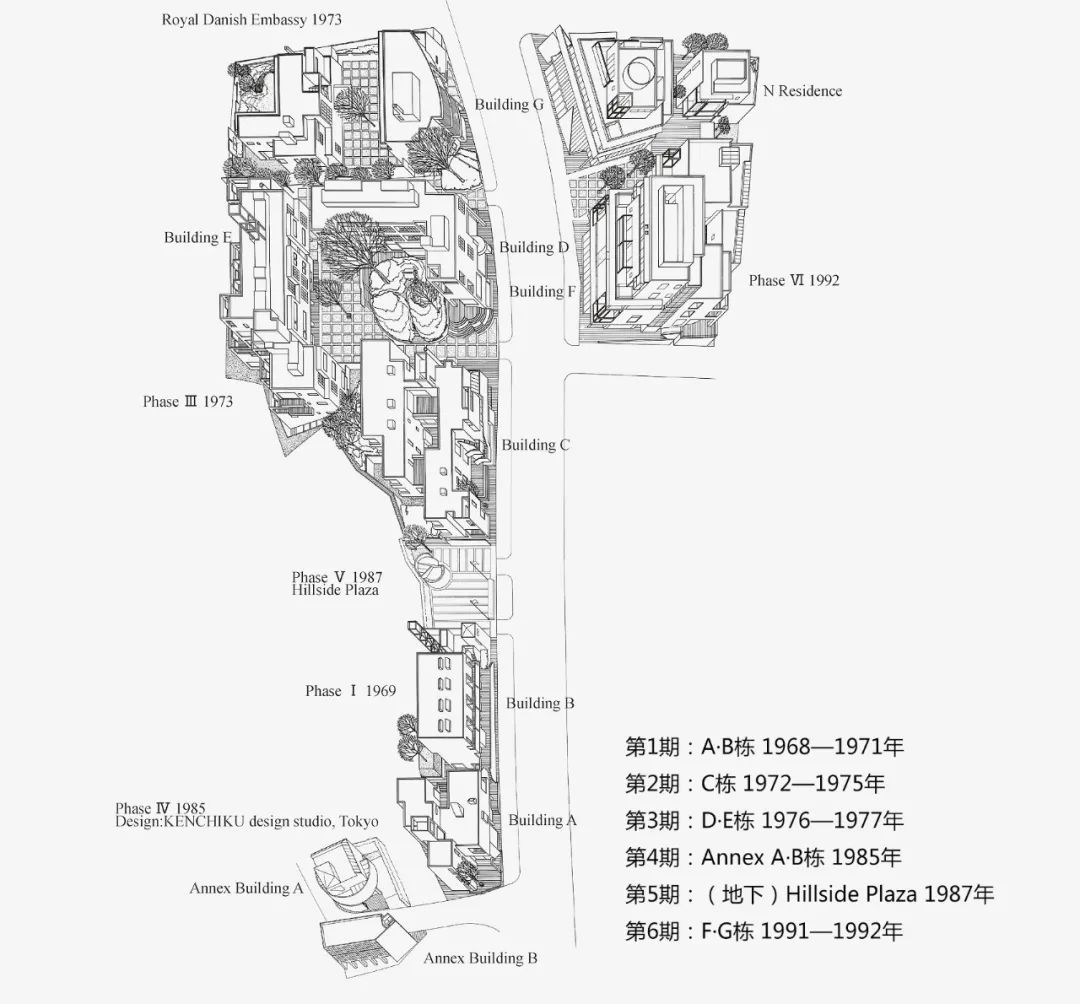

位於日本東京的「代官山複合設施」(Hillside Terrace Complex)是日本建築師、普利茲克建築獎得主槙文彥所提出的「集體形式」(collective form)的一個經典作品,自1967年到1992年當中,分成七個階段陸續開發,與東京不斷變化的環境相對應;槙文彥採用了多種設計策略來創造其獨特的氛圍,包括尊重微妙的地形變化、空間分層和建立受保護的外部公共空間。

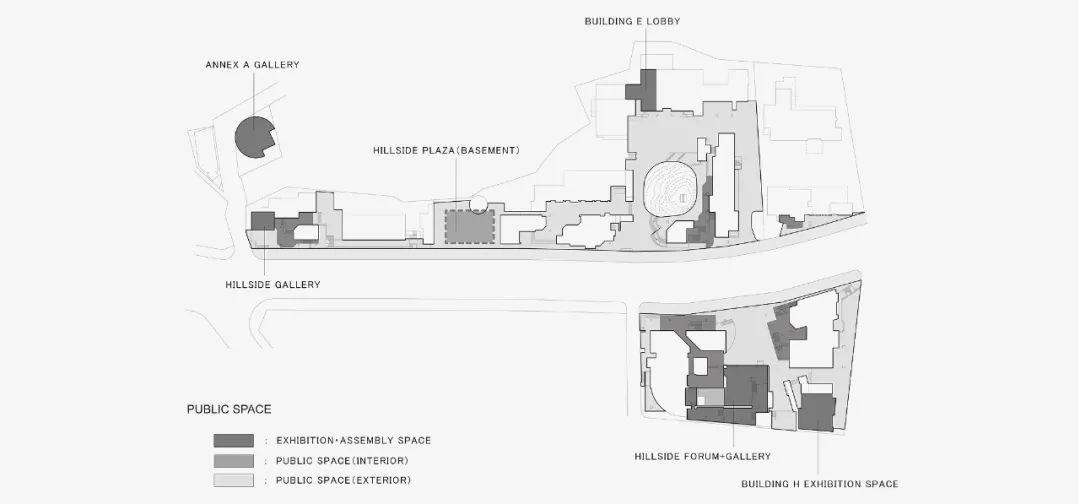

這個開發案的成功來自空間和建築手段——尺度、透明度等——以及公共生活程式化發展的結果。各種正式和非正式的活動在城市的此一地區舉行,創造了代官山及其周圍的生活;與建築一起,將此地變成東京城市景觀的獨特組成部分。

「Hillside Terrace」在許多學術文獻中被譯為「代官山複合設施」,需要注意的是,雖然此開發案早期作為集合住宅使用,到中後期已經逐漸轉變為藝廊、劇場、商業空間等綜合用途,;早期開發的集合住宅空間,現在逐漸成為各種辦公空間使用,作為集合住宅的機能則日漸式微。

槙文彥曾在演講中分享過一段故事: 「身著西裝的老頭走進A棟,進入大廳之後需要下半層的樓梯,走進一家半地下的紅酒店。老頭選了一張小圓桌,離窗有點距離,下午三點左右的陽光斜切進來,這張小圓桌處在微薄而溫柔的昏暗之中。 圓桌有四個椅子,他挑選了離窗戶最遠的椅子坐下,把禮帽和外套放在另一張椅子之上。他要了一杯紅酒 ,喝到一半的時候,他點了一份三明治,喝到三分之一的時候,他把三明治吃完。這是他保留了很多年的習慣。」

最後,槙文彥說,「都市中可以讓個人獨處的小空間令人歡喜,因為孤獨即是吾輩故鄉。」他所描述的空間氣息極為迷人:既是私密的,也是和城市相關聯的;既是日常的,也是具有儀式性的。這個故事的舞台是代官山複合設施(Hillside Terrace Complex)。

代官山複合設施(Hillside Terrace)是包含住宅、店舖、辦公等在內的綜合建築群,設計週期長達25年,從1967年開始到1992年為止,分階段地建設起來。雖然各個時期的平面和構造方法不斷變化,但是設計的主題思想仍貫穿始終。建築師在對內部空間與外部空間尺度的連續、立面與街道空間的相互作用上保持著持續關注。公共的步行空間提高了場所活力,為周圍的店舖創造了條件。各種寬度的散步道路、平台、階梯在創造悠閒的空間氛圍上,發揮了不小的作用。其建築空間及開發模式所創造出來的都市文化對代官山地區產生了深遠的影響。

在與代官山複合設施鄰接的基地上,槙文彥在1979年設計了丹麥大使館,以及1998年的Hillside West。後來他乾脆把自己的事務所搬到了代官山,兼管代官山的一些日常事務,比如商業空間不能貼廣告招牌以免破壞代官山極簡的氣質等。

第1期(A・B棟、1968—1971)是靠近街角的兩棟房子。構造均為鋼筋混凝土。外立面選擇使用灰色,是因為」白色的表皮並不耐髒,灰色更能經得起時間的考量。」1965年之前,槙文彥一直旅居美國,深受現代主義思潮的影響。然而在市場意義上,這期建築在一開始並不受歡迎,竣工一年左右都沒有人入住。棱角分明的方盒子如同天外來客一般矗立在農田旁邊,周圍散落著斜屋頂的民居。

第2期(C棟,1972—1975)在沸沸揚揚、喧喧鬧鬧的經濟潮流中竣工。同時期在周圍竣工的集合住宅,期待高租金而形態怪異、極盡奢華。與之相對的槙文彥依舊設計了樸素的混凝土盒子。只是和第1期相比,把公共場所從沿街的介面移到了中庭之內。

C棟中庭地面的瓷磚是和現代藝術家素津潔的合作成果,橙白相間的紋樣在一片灰色調中顯得燦爛而張揚,漫不經心地觸碰了一下那個黃金時代的脈搏。

槙文彥之所以將公共空間搬到中庭,一來是因為代官山東南面的舊山手通道路日益增大的交通量,已經不適合將用於停留的公共空間放在沿街;另一方面,1970年代的槙文彥開始進行奧空間、微地形等一系列有關日本城市空間特性的研究,這些研究成果被運用到自己的建築實踐中。日本城市空間的豐富程度並不取決於建築的規模,更多的是依賴於空間中軸線的密度。散落的量體、迂迴的路徑、恰如其分的視覺遮擋,使得所謂「奧性」的日本空間氣質在基地的內部百轉千回。

在穿越中庭之後,便能看到猿樂塚。猿樂塚是古墳時代(6C—7C)的遺蹟,一個供奉著小神社的高約5公尺土堆,代官山所在分區的地靈。神的居所是空間奧性的根源。

出於對傳統文化的尊重,槙文彥在處理微地形時相當謹慎,將建築的量體打散、前後錯動,而並非將基地抹平。於是,這也就不難理解為何第3期(D・E棟1976—1977)的D棟會突然出現一片弧線狀的台階——它的基地緊貼著猿樂塚,弧線引導著人們的動線,同時也呈現著建築謙讓的姿態;層層疊疊像等高線一樣的台階消化了基地的高差,順應著自然也模擬著自然。 槙文彥在講座上說,時不時看到少年坐在弧形台階上看書。陽光從細碎的樹葉間穿透,風一吹,樹的影子也跟著晃,這種寧靜大概是室內的空間無論如何也代替不了的吧。

順應自然又模擬自然

第3期(D・E棟1976—1977)在材質上也發生了巨大的改變,從樸素的混凝土塗裝變成了瓷磚貼面。「在建這期建築時第1期已竣工5年,混凝土塗料的退化問題十分嚴重,在此一期便改用了瓷磚。」在1999年有關代官山複合設施的訪談中槙文彥說道。但為了風景的連續性,這期的建築和前兩期灰色混凝土在色調上保持統一,瓷磚的色號為5Y,一種偏黃的白色。這種顏色比較微妙的方瓷磚據說是當時的特製品。

在第3期的馬路對面、即舊山手通北側的金屬房子是第6期(F・G棟,1991—1992),外立面的主要材質使用了鋁板和玻璃,空間更為透明和輕盈。與前兩期有巨大的變化,但有一些建築語彙始終貫徹其中。 比如說,與C棟相同,G棟的出入口在建築物的一角。為了暗示出入口的獨特性,槙文彥在G棟的這個角部入口處設立了一根兩層挑高的白色圓柱,「圓柱在結構上及視覺上都擁有強烈的獨立性,是強調場所特異性的一個有效的記號。」我每每看到它,都彷彿看到了一棵被抽象了的樹。

此外,建築條件也發生了很大的變化——在道路南側的前三期開發中,由於是住宅專門用地,設定有高度不得超過10公尺、容積率不得超過150%的要求。而在第6期的開發中,由於在道路北側,10公尺的限高被廢止,另外容積率也提升到了200%。為了削薄量體的增加帶來的壓迫感,槙文彥將F棟在10公尺高的位置挑出一個水平的簷,並將4、5層的量體往後退,使行人在裡面走動時,保持與前三期10公尺高的建築量體時相似的空間體驗。

根據時間的線索一段段切割開來看,代官山複合設施的發展似乎是一個脈絡清晰、有跡可循的歷時性過程。但當人們走進代官山感到迷茫的時候,又覺得它彷彿和時間沒有任何關聯,它只是靜靜地在那裡,像村落一樣,像時光本身。

這種空間的豐富性很難用靜態的圖像表達,有關時間的流動和空間的錯綜。 這又或許得益於槙文彥在個人風格確立上的謹慎態度——退一步是辨別性的喪失,進一步是教條主義的深淵——而代官山似乎就是一個張弛有度的範本。在25年的實踐裡,一方面保持著對時代進化的敏感,另一方面始終保持著一些建築語言上的一致,孕育出代官山自身的風土,「企圖在這件作品中根植一種日常性,加上時代的痕跡被刻意保留,進而獲得都市的厚度。」槙文彥如此說道。

F·G棟之間

槙文彥談代官山的時間與風景

以下文字來自第13屆DOCOMOMO國際會議槙文彥的演講,主題為「On Collective Form」(談集體形式)。

代官山作品的風景持續了20多年,以公共空間為中心,包括基地前面的人行道。從第一階段開始,就提供了各種小型公共空間。室外和室內的公共空間都向外界開放。在今天的城市裡,讓建築直接面向城市環境是不合適的。在這裡,每一棟建築基本上都是一個自給自足的世界,只向一個本身與城市部分隔絕的戶外空間開放。每個建築都提供了望向其他建築的視角,正是採取相互的視角交流,集體形式才得以形成。視野被限制在與眼睛平齊的高度,並且有尺度感。在城市的歷史上,有各種各樣的公共空間。空間特色通常決定了什麼是公共的城市。大都市可以提供小城市或村莊無法提供的壓倒性空間。然而,城市中的公共空間並不僅僅是為人群或社區而存在的。它們也是讓人們享受孤獨的地方。當有許多不同層次的公共空間和意義時,我們的城市空間會變得更加豐富。

在大城市裡,人們散步,就像人們在鄉下爬山或去河邊一樣。透過這種方式,他們能夠在自己和城市的各個部分之間建立一種特殊的空間關係。街道適合步行的程度、提供了多少公共空間,可以被認為是一個確定城市生活品質的有效指標。可悲的是,當代城市正逐漸失去這種公共性。

在槙文彥致力於代官山開發案的25年中,這種與公眾角色有關的主題一直縈繞在腦海中。 空間並不是代官山綜合體具有公共特色的唯一元素。在25年的過程中,代官山區域也逐漸發展起來。業主強烈認為此開發案不應侷限於商業空間和住宅用途。

在過去10年裡,這裡舉辦了各種文化活動,如年度永續發展回顧和音樂演出。第5期地下空間「山坡廣場」為此類活動提供了場所。在第六階段,一個新的多機能空間面向地面廣場。它主要用於藝術展覽和聚會,並有一個角落提供茶點。該空間類似於螺旋大廈一層區域,可以舉行各種非正式活動。槙文彥很喜歡創造這種不同尋常的組合。

綜上所述,代官山複合設施不僅是槙文彥人生的一個階段,也是槙文彥對昭和晚期和平成早期致以的敬意。

尾註: 在代官山進化論一章中介紹了Hillside Terrace作品的第1期、第2期、第3期和第6期。沒有提到的第4期是Annex A・B棟,作為出租的展示空間補充代官山作品的機能,量體比較小,不予贅述。另外第5期是位於第1期和第2期之間廣場的地下,作為報告廳使用。部分學術文章誤將鄰接在第3期旁的「丹麥大使館」視作第4期,但實際丹麥大使館雖也由槙文彥所設計,但並不從屬在Hillside Terrace(代官山複合設施)作品之內。

作品資訊

作品名稱:代官山複合設施 Hillside Terrace Complex

作品位置:日本東京

作品類型:複合設施、辦公空間、商業空間、集合住宅、住宅

建築設計:槙文彥

竣工:1967—1992年