「作為建築師的兒子、建築師的孫子、建築師的丈夫以及建築師的父親,戈特弗里德‧玻姆證明建築學營養可以從傳統的風格和方式等所有的藝術門類中吸取充分。在其四十多年的職業生涯中,他精心地將作品中的內容跟過去聯繫起來,歷史的內容已經沉澱在玻姆的大腦中。在教堂、市政廳、供給住宅以及辦公建築的設計中與其採用的最新穎的當代技術完美的結合起來。他令人振奮的手工藝將我們從祖先那兒繼承來的知識和我們最近獲得的知識巧妙地結合起來。」——第八屆普利茲克建築獎評審團的頒獎詞

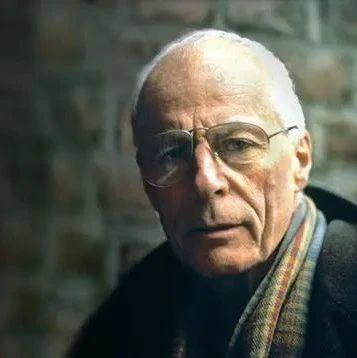

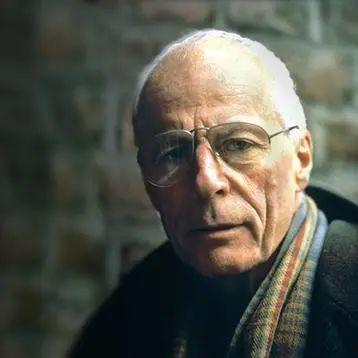

戈特弗里德‧玻姆

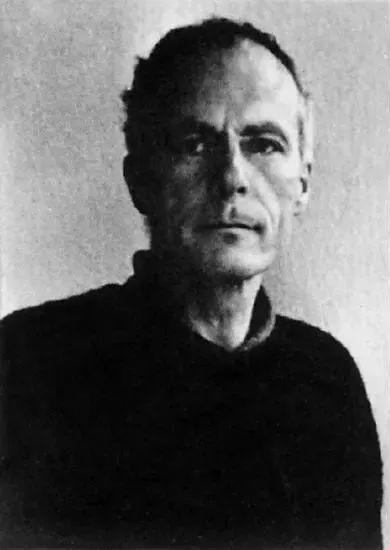

青年時期的戈特弗里德‧玻姆

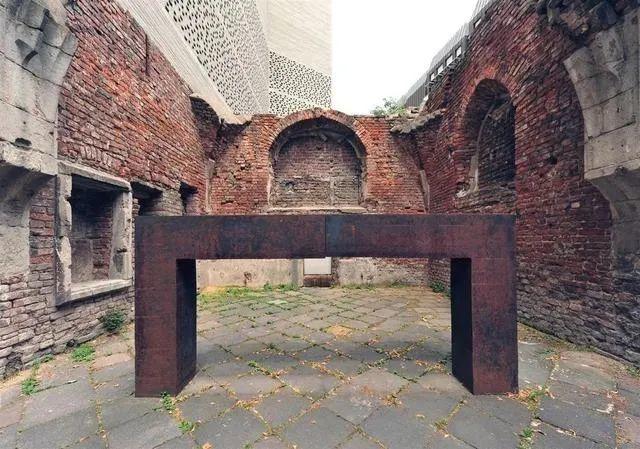

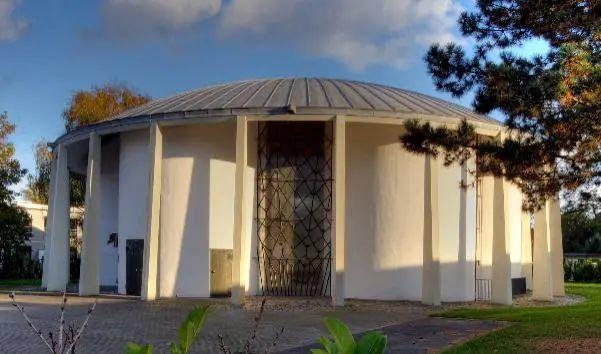

1947年,玻姆家族的工作重點重返科隆。當時的科隆已在戰爭的影響下變的一片狼藉,曾多次遭受重創的聖科倫巴教堂只有一尊哥特式聖母雕像幸運的保留下來。1947年,戈特弗里德‧玻姆為了拯救 「廢墟中的聖母」,在雕像上方建造了一座八角形教堂(後已被整合到卒姆托設計的科倫巴博物館),這也是玻姆的第一座獨立設計的建築作品,這座八角形的教堂在廢墟之上升起,傳達了雕像在炮火中倖存下來並保持完好無損的奇蹟,也是玻姆第一次將「織物天花板」應用於實際項目。彼得在談到父親的這個設計時說道:「他將屋頂延伸到了教堂廢墟的每個角落,看起來似乎是想在聖母上面蓋一塊帳篷布一樣,象徵了危機中的生命。」

聖科倫巴教堂在戰火中保留下來的牆體

聖科倫巴教堂在戰火中保留下來的聖母雕像

改建後的聖科倫巴教堂

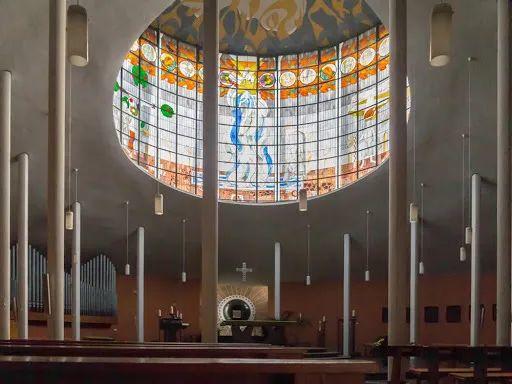

聖科倫巴教堂室內空間

聖科倫巴教堂聖壇

聖科倫巴教堂花窗

聖科倫巴教堂平面圖

聖阿爾伯特教堂鳥瞰圖

聖阿爾伯特教堂外觀

聖阿爾伯特教堂室內空間

聖阿爾伯特教堂仰視中庭

中年時期的戈特弗里德‧玻姆

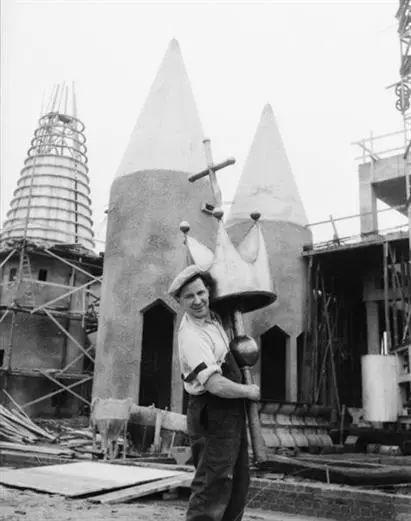

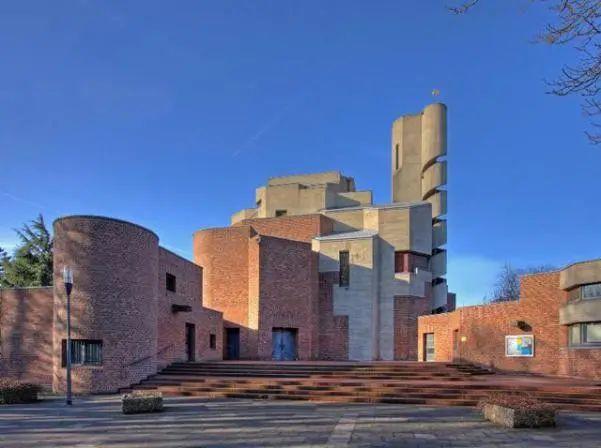

總體而言,玻姆的早期建築以多樣的形體為特徵,他與戰後城市的統一性作鬥爭。儘管存在各種多樣性,但許多建築物的形狀仍是幾何形狀的,其形態是長方體,金字塔,圓錐,細長的鉛筆狀塔和圓柱。最典型的是1960年在貝爾吉施-格拉德巴赫建成的聖心教堂。在街道上看,教堂四周是一堵五米高的牆壁,牆壁由粗粒混凝土製成,牆的上部有裝飾性的飾帶。牆面上均勻分佈著玻璃小窗,入口上方是錐形神殿中的聖塞瓦斯蒂安斯雕像。從外部可以清楚地看到教堂的六個圓錐形屋頂,它們分別是入口、鐘樓、洗禮池、兩個懺悔室以及祭壇區。玻姆說這是看孩子們堆沙堡錐塔時受到的的啟發。

聖心教堂鳥瞰圖

聖心教堂塔尖

聖心教堂夜景外觀

聖心教堂室內空間

聖安娜教堂外觀

青年中心圖書館外觀

青年中心圖書館外觀

青年中心圖書館室內空間

青年中心圖書館室內屋頂

聖格特魯德教堂外觀

聖格特魯德教堂外觀

聖格特魯德教堂屋頂外觀

聖格特魯德教堂屋頂室內空間

聖格特魯德教堂室內空間

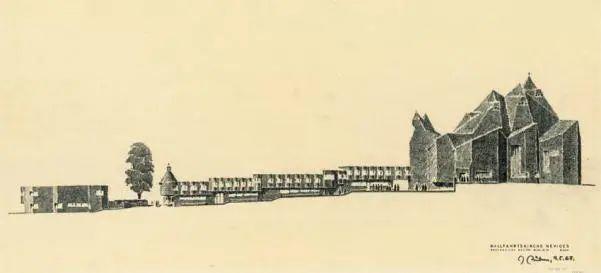

朝聖教堂原始模型

朝聖教堂手稿

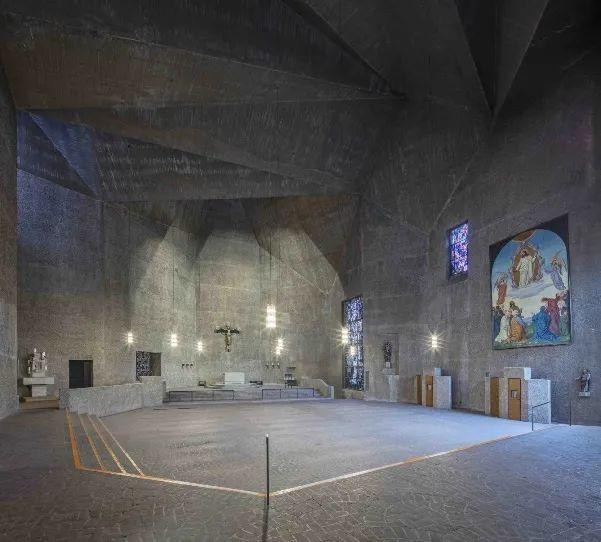

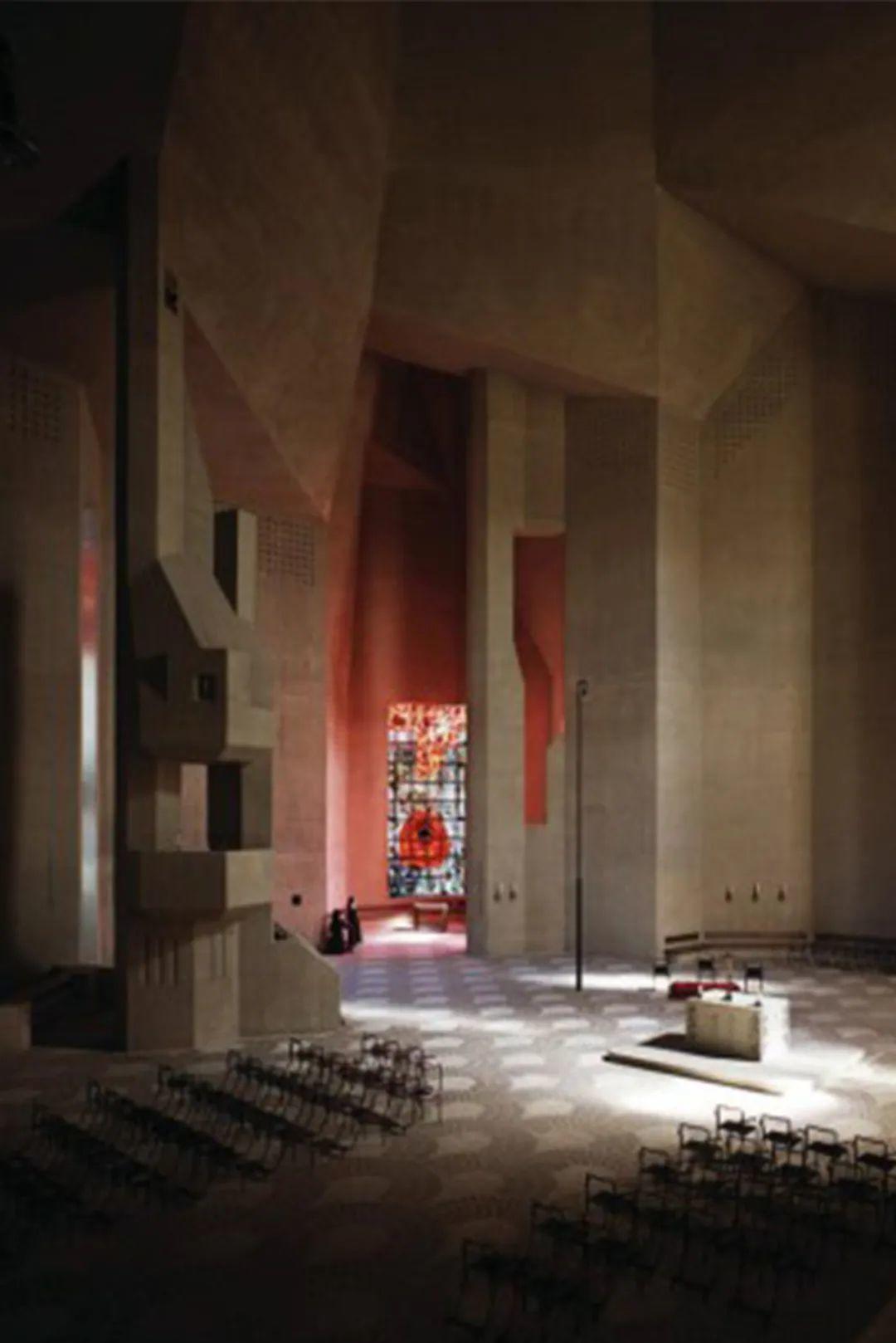

室內經常出現玫瑰的符號,是聖母瑪利亞的標誌,玫瑰玻璃窗的寬大形體抵消了混凝土牆的粗糙感,紅色和白色的色域以及適當的日光照射突顯了該場所在大氣方面的奉獻和尊嚴。

內維斯朝聖教堂與本斯貝格市政廳被認為是玻姆最成熟的混凝土建築,也為他獲得普利茨克建築獎奠定了根基。

朝聖教堂鳥瞰圖

朝聖教堂整體外觀

朝聖教堂屋頂

朝聖教堂外觀

朝聖教堂仰視外觀

朝聖教堂室內空間

朝聖教堂室內空間

朝聖教堂室內空間

朝聖教堂室內空間

朝聖教堂室內屋頂

Kauzenburg餐廳外觀

Kauzenburg餐廳外觀

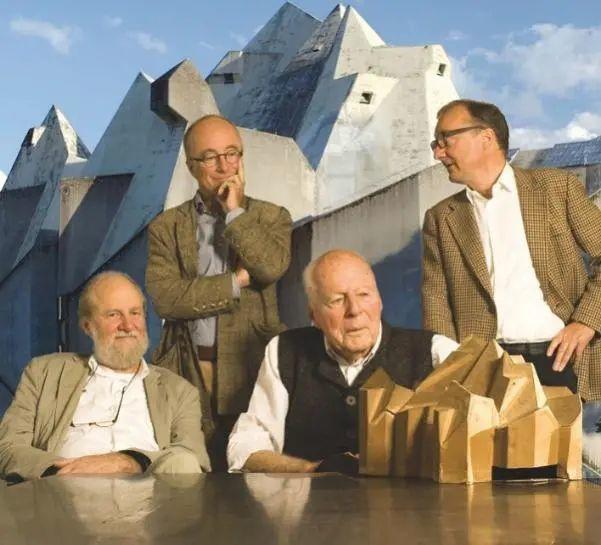

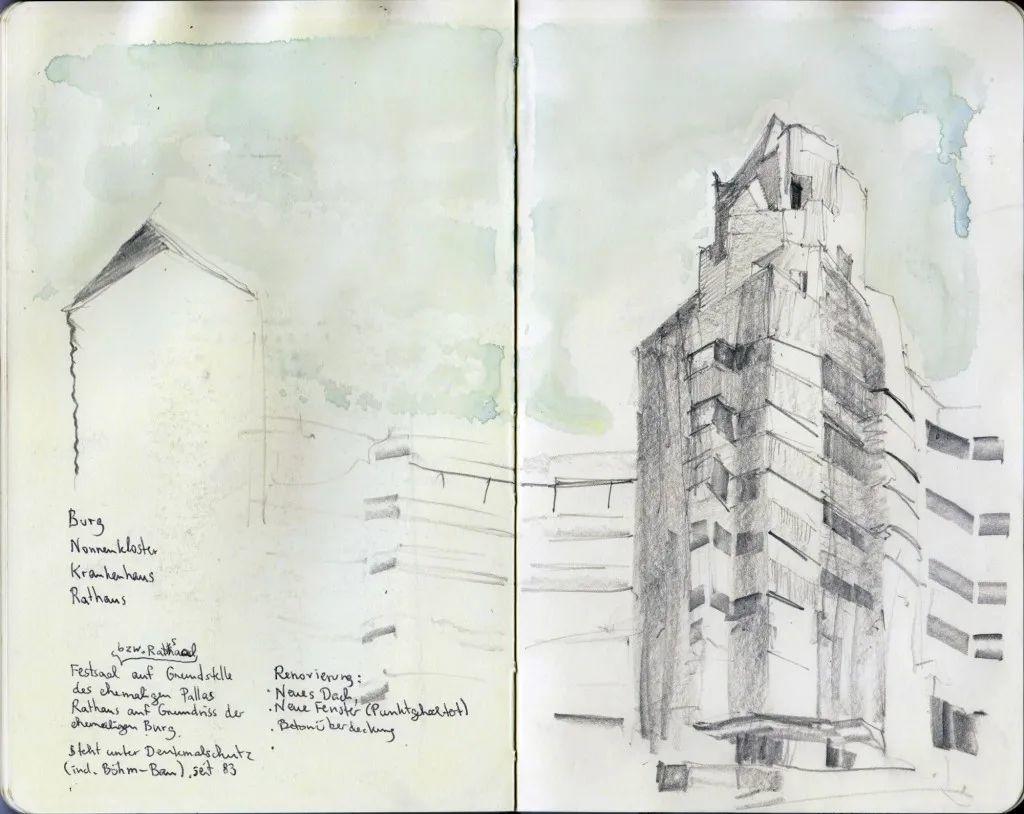

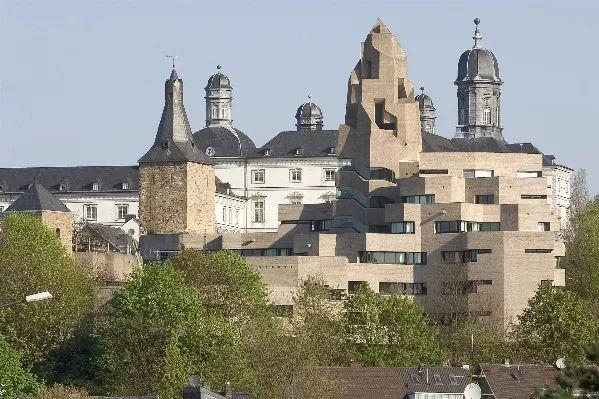

同一時期,本斯貝格市決定在本斯伯格老城堡上擴建一座新的市政廳。最終玻姆通過對城堡遺蹟的融合,探索歷史與現在的關聯而競標成功。評審團認為玻姆的方案是對城市規劃的藝術回應,另一個決定性因素是玻姆設計的模型突破了六十年代德國建築設計的單調性。

場地上除了12世紀的老城堡,還有13世紀的內部庭院環形牆和另一座較小的塔樓,玻姆將城堡的典型形象帶到了極致,抽象了其餘元素的特徵,並設計了強大的反抗牆系統和奇幻造型的樓梯塔。其議會大廳和行政辦公用房安排在中世紀城堡的廢墟之中,從而將舊與新並列起來,通過一個魚鱗片狀的混凝土塔的插入,與孟斯貝格古老的城堡形成對話。同內維斯朝聖教堂一樣,本斯伯格市政廳也是由混凝土製成的雕塑式建築。最令人印象深刻的是樓梯塔的攀登,其階梯狀的窗戶可以一覽無餘地眺望遠方。

本斯貝格市政廳手稿

本斯貝格市政廳鳥瞰圖

本斯貝格市政廳外觀

本斯貝格市政廳外觀

本斯貝格市政廳樓梯塔內部空間

本斯貝格市政廳室內空間

玻姆在規劃村落時使用十二個較小的建築物圍繞著帶有教堂和社區中心的進行分組。中央廣場上的混凝土教堂以其怪異的形式讓人聯想到本斯伯格市政廳,但玻姆採用特殊手法弱化了這種形狀的紀念性。周圍的十二棟住宅樓與兒童村概念的特徵概念相對應,象徵著家庭式社區的形成,連接的牆壁還強調整個村莊的團結感,使用架構手段傳達社區和安全性是該設施基本思想的一部分。

貝塔尼兒童村鳥瞰圖

貝塔尼兒童村外觀

貝塔尼兒童村外觀

貝塔尼兒童村室內空間

科隆-科威勒住宅區

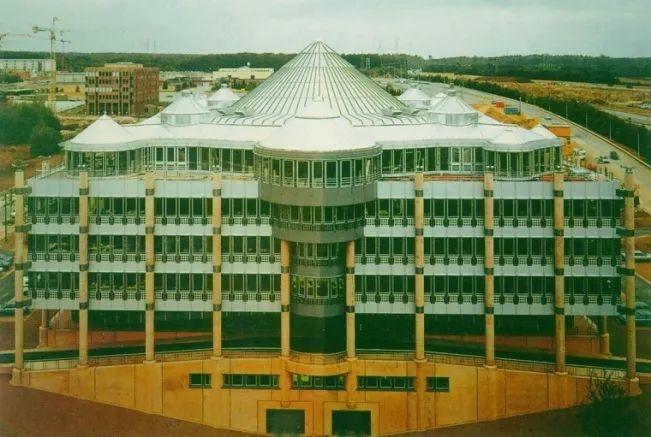

祖布林公司總部

圖祖布林公司總部

「祖布林故居之夏」

祖布林公司總部室內空間

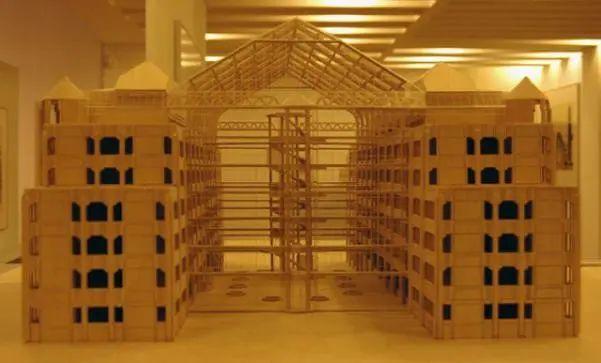

祖布林公司總部模型

福斯特設計的柏林國會大廈屋頂外觀

福斯特設計的柏林國會大廈室內空間

福斯特設計的柏林國會大廈室內空間

戈特弗里德‧玻姆頒獎禮

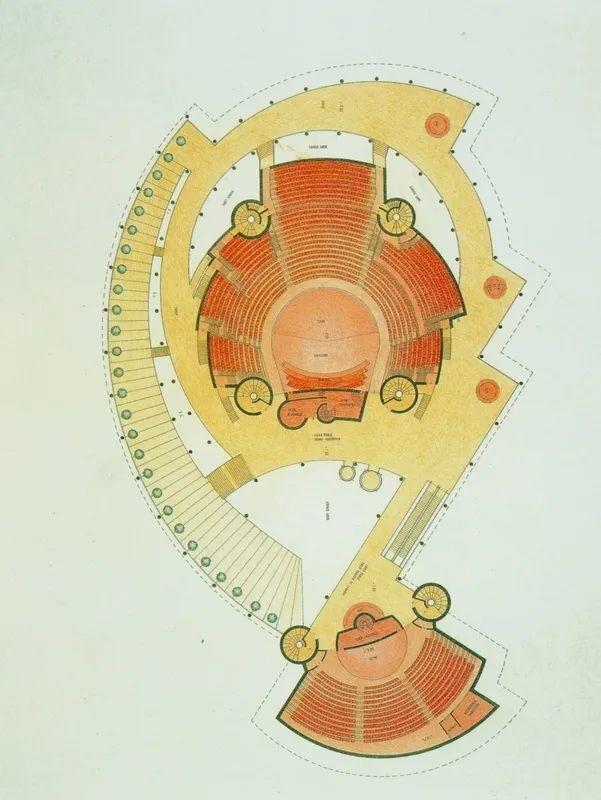

西德公共廣播公司WDR外觀

西德公共廣播公司WDR室內空間

西德公共廣播公司WDR平面圖

烏爾姆市立圖書館鳥瞰圖

烏爾姆市立圖書館外觀

烏爾姆市立圖書館室內

烏爾姆市立圖書館室內

烏爾姆市立圖書館室內

烏爾姆市立圖書館模型

漢斯奧托劇院外觀

漢斯奧托劇院外觀

施工中的漢斯奧托劇院

漢斯奧托劇院外觀

漢斯奧托劇院外觀

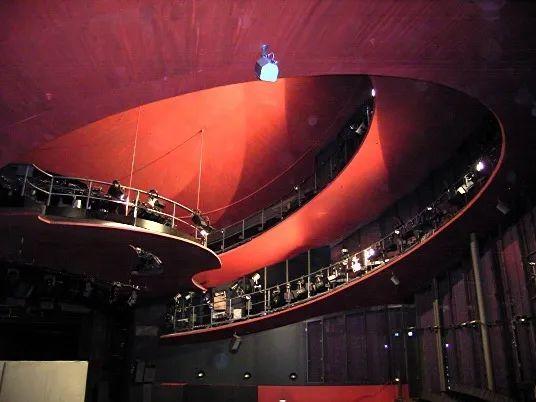

漢斯奧托劇院室內

漢斯奧托劇院室內

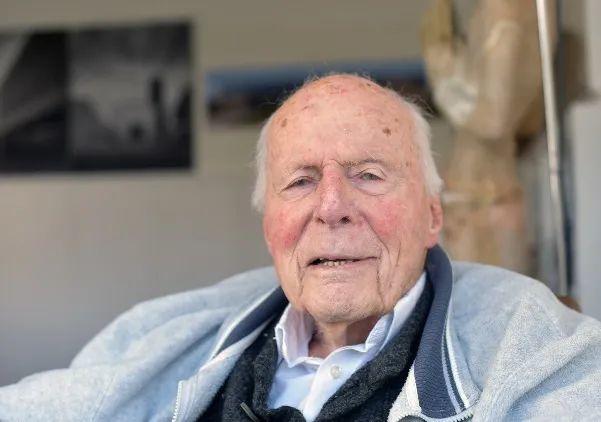

玻姆2019年近照

玻姆在百歲生日前夕參加彌撒

玻姆在百歲生日前夕擁抱紅衣主教

目睹戰後的荒蕪到如今的繁華的玻姆認為「建築不僅需要通過外觀來顯示其功能,還需要與環境融為一體,並尊重歷史的必然連續性」。說到底,建築治癒了一座城市的創傷,也承載了自那而後這座城中厚重的歷史,是良藥,也是靈魂。他的作品是為遍體鱗傷的城市尋得新的生機,代表了一片土地的文化底蘊、思想傳承,以及無關任何「主義」而存在的人格追求。

戈特弗里德‧玻姆

Gottfried Böhm戈特弗里德‧玻姆生平簡介及代表作品

1920年 出生於奧芬巴赫

1946年 畢業於慕尼黑工業大學建築系

1947年 重建聖科倫巴教堂

1955年 接管了家族的工作室

1960年 聖心教堂

1963年 擔任亞琛工業大學城市規劃教授

1966年 貝塔尼兒童村

1967年 聖戈特魯德教堂

1969年 本斯貝格市政廳

1971年 Kauzenburg餐廳

1976年 德國城市發展與區域規劃研究院的成員

1980年 參加了在柏林舉行的國際建築展覽會

1984年 祖布林辦公大樓

1985年 慕尼黑工業大學名譽博士

1986年 獲得普利茨克獎

1996年 西德公共廣播公司WDR

2004年 烏爾姆圖書館

2006年 漢斯奧托圖書館

2020年 百歲誕辰