布魯克林洪泛區的宏偉藍圖:FBF的昨日與明日

在紐約布魯克林區(Brooklyn)的海洋公園(Marine Park),一片廣袤達一千三百英畝的聯邦土地——弗洛伊德・班奈特機場(Floyd Bennett Field, 後簡稱 FBF),靜臥於此。此地曾是航空史上的先驅,如今卻背負著桑迪颶風(Hurricane Sandy)以來頻繁淹水的宿命,成為都市規劃者長久以來傷透腦筋的燙手山芋。如何善用這片巨大的洪泛區,始終懸而未決。

就在各方勢力仍在為「FBF」的未來進行網上角力,爭論不休之際,布魯克林法學院(Brooklyn Law School)的學生諾亞・馬茨(Noah Martz)橫空出世,拋出一個引發網路熱議的構想,使得這片沉寂的土地再度成為建築意識形態交鋒的戰場,煙硝味十足。

英雄村的川普美學:再次美麗地建造吧!

諾亞・馬茨為這片前空軍基地勾勒的土地使用提案,冠名為「英雄村」(Hero Village)。根據規劃,此地將平地起高樓,提供大約兩萬個住宅單位,指定給紐約市的警察(NYPD)、消防員(FDNY)及緊急醫療技術員(EMTs)。「英雄村」的宣傳影片開宗明義地宣稱,設計靈感受到美國總統川普(Donald Trump)「再次美麗地建造吧!」(Build Beautifully Again!)願啟發景,將建築規劃與特定的政治光譜緊密綑綁,不僅僅是居住問題的探討,更是政治立場的鮮明表態,意圖喚起特定群體的情感共鳴與支持。

MAGA YIMBY的網路號角:新古典的政治風向

諾亞・馬茨深諳社群媒體的操作之道。他透過「英雄村NYC」的X(前身為Twitter)帳號,頻繁向所謂的「MAGA YIMBY」(支持川普的「是的,在我家後院蓋」主義者)與「新傳統」(neotrad)建築愛好者社群發出呼籲,為其提案擂鼓助威。這股風潮,恰好與紐約市其他一些大型建設計畫中湧現的傳統主義傾向遙相呼應。

例如,備受矚目的賓州車站(Penn Station)復興計畫,極有可能最終採納新古典主義的設計方案。可以說,在當前的政治氛圍下,傳統建築師及其同情者們,確實感受到一股前所未有的鼓舞力量,認為復興古典美學的時機已然到來,企圖在現代都市地景中,重現昔日榮光。

馬茨的初心:警消安居大不易

面對外界的關注與質疑,馬茨說明「英雄村」的發想初衷。他表示:「創立英雄村的想法,源於親眼目睹紐約市的生活成本日益高昂,尤其是對於那些保護、服務這座城市的公僕而言,負擔尤其沉重。」他提出數據佐證,目前超過百分之五十二的紐約警察,因為高昂的房價而被迫居住在五大區之外。雪上加霜的是,紐約市長期面臨新住宅建設的慢性短缺,特別是適合家庭居住的大型單位更是捉襟見肘。「英雄村」正是針對這些沉疴宿疾,提出的一帖應對藥方,期望能釜底抽薪,為這些城市英雄提供一個穩定且可負擔的家園。

學者斯卡夫尼基之疑:效率低下的歷史風?

然而,學術界的聲音並非一片讚好。萊恩・斯卡夫尼基(Ryan Scavnicky),瑪麗伍德大學(Marywood University)的教授,同時也是《建築與電子遊戲:交錯的世界》一書的作者,對此提出尖銳批評。專精於網路次文化與建築思想傳播研究的斯卡夫尼基認為:「即便你想在立面上增加那些定義模糊的『歷史』風格裝飾,現實中存在許多更有效率的建築密度方式。」他一針見血地指出,該提案所標榜的風格,可能只是華而不實的包裝,犧牲實際的空間效率,去追求一種懷舊的視覺想像,未能真正回應當代建築的核心挑戰。

建築為媒介:學者眼中的政治權力遊戲

斯卡夫尼基進一步深化他的批判,他直言不諱地表示:「批評這個提案本身——例如它位於洪泛區,或是它效率低下的佈局——其實都是無關痛癢的觀點。」他強調,真正值得關注的是提案背後的動機。「因為這個提案,根本只是運用建築作為一種媒介,來影響政治權力。」斯卡夫尼基的觀點,將討論從單純的建築設計層面,提升到政治社會學的高度。他認為,「英雄村」的建築形式與規劃理念,服務於特定的政治議程,其最終目的並非單純地解決居住問題,而是藉由迎合特定群體的審美與價值觀,來爭取政治支持與影響力,是一場精心策劃的權力展演。

合作住宅城對比龐德伯里:FBF的前世今生

弗洛伊德・班奈特機場的近期歷史,無法迴避移民安置的議題。2023年,此地曾設立FBF人道主義緊急應變與救援中心,在廢棄的飛機庫內安置移民家庭。至2024年12月,至少有八百五十名兒童居住於此並就讀紐約公校。

然而,此中心於2025年冬季遭市長艾瑞克・亞當斯(Eric Adams)關閉,引發教師對流離失所移民家庭福利的嚴重關切。「英雄村」正是在此敏感時機推出,其建築語彙則明顯取經自英國的龐德伯里(Poundbury),一處由英王查爾斯三世(King Charles III)背書的規劃社區。同時,馬茨也參照布魯克林本地如鵝卵石山、卡羅爾花園等地的風格。

天際線與軌道夢:英雄村的都市紋理

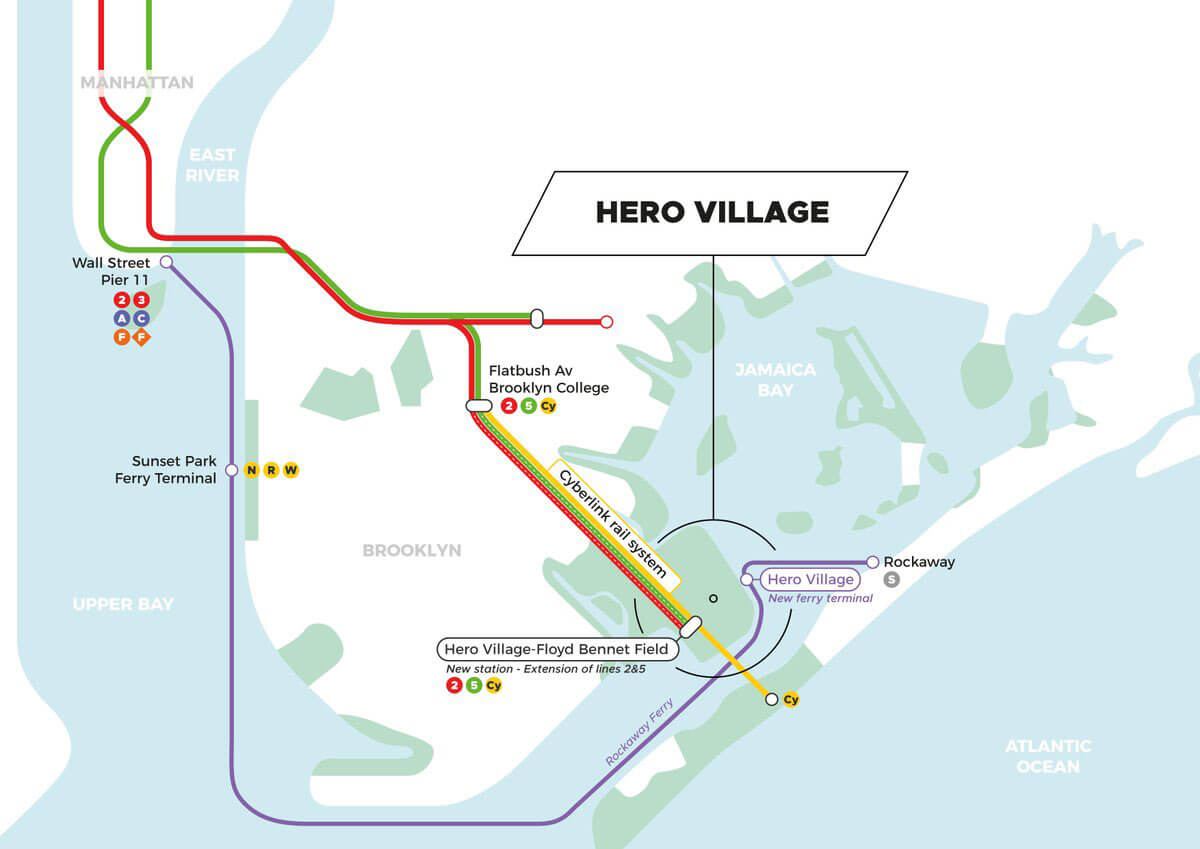

根據馬茨的規劃,「英雄村」的主幹道是一條南北走向的通衢大道,兩旁林立著彷彿曼哈頓蘇活區(SoHo)或成衣區常見的 Loft 閣樓式建築。一套「數位鏈」(cyberlink)軌道系統將貫穿中軸線,終點矗立一座宏偉的方尖碑(obelisk)。

此軌道線將連結「英雄村」居民至弗拉特布什大道-布魯克林學院地鐵站。馬茨坦言,「數位鏈」的靈感來自伊隆・馬斯克(Elon Musk)的超級高鐵(Hyperloop)與特斯拉的自動駕駛小型巴士。他甚至設想,未來可運用「先進的隧道技術」,將地鐵二號線沿弗拉特布什大道延伸至此。馬茨表示,這份總體規劃是他耗費逾年,親手運用Google Sketchup繪製,再委託渲染工作室完成最終圖像。

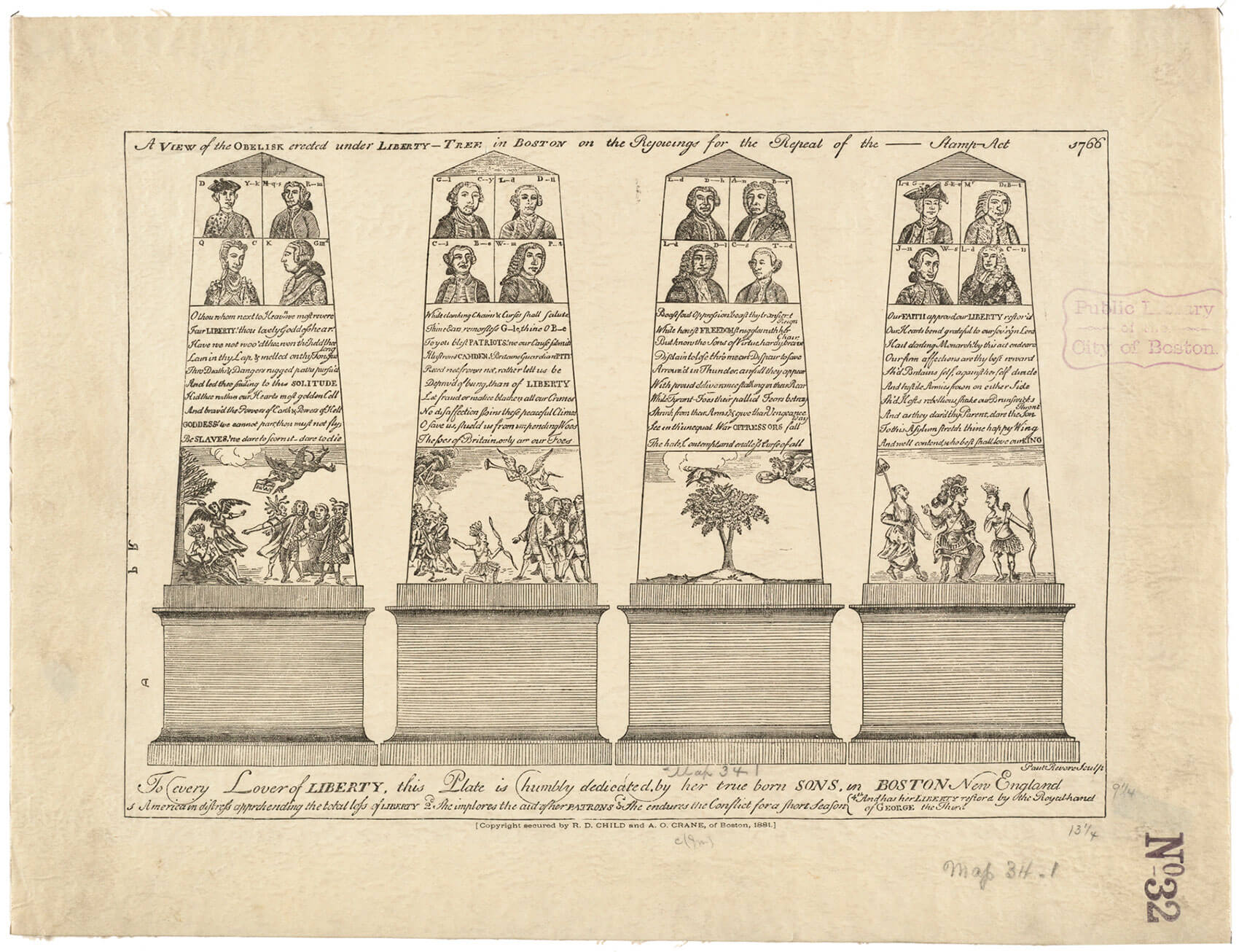

方尖碑與街道名:紀念性與防洪考量

「英雄村」的每一條街道,都將以因公殉職的紐約警消命名。馬茨解釋:「我堅信,創造具備反思與紀念功能的場所至關重要。」方尖碑的設計靈感,源於它在美國公共空間深遠的歷史意義,最早可追溯至維吉尼亞州威廉斯堡(Williamsburg)為反對1765年《印花稅法》而立的紀念碑。如今方尖碑已成莊嚴紀念的普遍標誌。為應對洪水問題,馬茨引述布朗克斯區的合作住宅城(Co-op City)作為先例,儘管風格迥異,但證明在濕地開發的可行性。但他同時對柯比意(Le Corbusier)的「公園中的大樓」現代主義規劃提出嚴厲批評。

新都市主義的實踐:英雄村的內涵

馬茨強調,「英雄村」將與合作住宅城的現代主義規劃分道揚鑣。他表示:「『英雄村』將透過深思熟慮的設計與土地利用,在更小的佔地面積上提供更多住宅。」他主張傳統都市主義,規劃易於步行的狹窄街道、混合使用的建築、人性化的建築尺度,以及支持居民與更廣泛社區的大眾運輸導向佈局。北四十自然區(North Forty Natural Area)將獲保留,現有的飛機庫將轉型為博物館和活動空間。托兒所、超市與遊樂場等生活設施將一應俱全。此外,「英雄村」將借鑒紐約東區海岸韌性計畫(East Side Coastal Resiliency Project)的最佳實踐,興建具韌性的海堤,並規劃充足的公園綠地,既美觀亦是核心防洪基礎設施。

遊說風雲與意識形態的終極辯論

目前,馬茨正積極遊說川普政府、紐約市議員如茵娜・維爾尼科夫(Inna Vernikov)及市長亞當斯的支持。他也致函聯邦住宅與都市發展部(HUD)、內政部及警消工會。然而,維爾尼科夫本身是位爭議人物。斯卡夫尼基則認為,此計畫迎合川普與馬斯克的意圖過於明顯,其階級排他性(僅限警消)更是一大罩門,他質疑為何不開放給所有市民?

同時,地產開發商伊萊・李佛(Eli Lever)也提出另一套類奧斯曼風格的FBF方案,而保育團體則倡議設立氣候中心。面對居住資格的追問,馬茨表示細節仍在研擬。斯卡夫尼基最終警告,回望過去尋求未來的建築思想,是一種「毀滅性的意識形態」,應尋求新的生活方式,而非一味浪漫化過去。