北歐藝術新殿堂:克里斯蒂安桑的文化復興

挪威的克里斯蒂安桑(Kristiansand)市,近年來積極發展文化藝術產業,於 2024 年 5 月 11 日,迎來了一座備受矚目的新地標——「Kunstsilo 美術館」。這座美術館的誕生,不只是單純地增加一處展覽空間,更是當地文化發展的重要里程碑。此博物館的設立,除了提升了城市的文化底蘊,更為當地的觀光產業,注入了一股新的活力。根據挪威觀光局的資料,克里斯蒂安桑(Kristiansand)所在的南挪威地區,一直是該國重要的旅遊目的地,每年吸引超過百萬人次的遊客到訪。

「Kunstsilo 美術館」的開幕,更將為此區域的觀光產業,帶來可觀的成長動能。此美術館更匯聚了三間各具特色的西班牙建築師事務所之力:來自巴塞隆納(Barcelona)的 Mestres Wåge Arquitectes、BAX Studio,以及同樣位於巴塞隆納的 Mendoza Partida。

穀倉的前世今生:從工業遺產到藝術殿堂

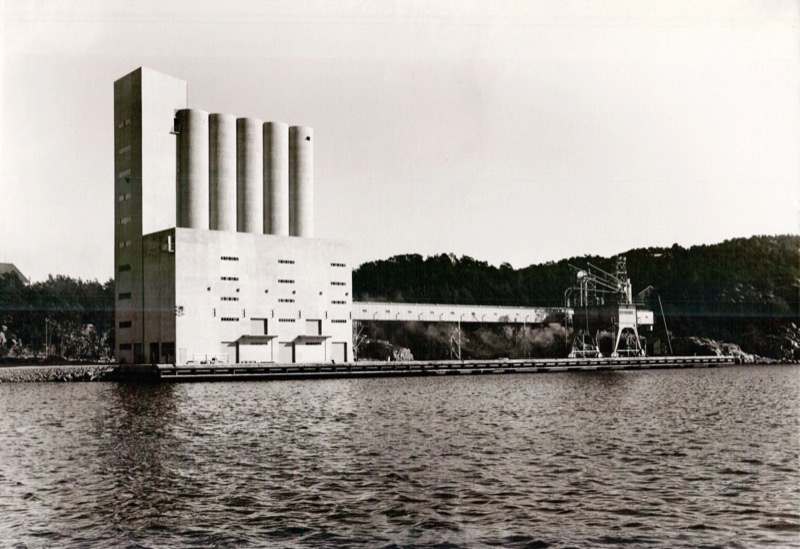

「Kunstsilo 美術館」的建築基地,原為一座建於 1935 年的穀倉,由挪威建築師阿恩·科斯莫(Arne Korsmo)和 Sverre Aasland 操刀,是挪威早期功能主義建築的代表作。此建築物位於克里斯蒂安桑(Kristiansand)南端的 Odderøya 半島,此處在過去,不但是當地的軍事要塞,更是連繫海陸的重要碼頭,以及儲放穀物的重要地點。這座穀倉的業主為 Christianssands Møller,在當時儲存量可高達一萬五千公噸。而這座穀倉,更是挪威第一座採用滑動模板工法(Slip Form)建造的鋼筋混凝土建築,高達 38 公尺、共 30 座的圓柱形主倉,以獨特的造型及俐落的美學,佇立於港邊,成為當地的指標性建築,是繼奧斯陸Vippetangen穀倉之後,挪威的第二座功能主義穀倉,,與電梯塔和儲藏室等設施組成帶有俐落幾何形狀和極簡美學的壯麗外觀。這座穀倉,見證了克里斯蒂安桑(Kristiansand)的產業發展,以及建築技術的演進。

設計的挑戰與蛻變:在保存與創新之間取得平衡

然而,在1980年代後,因當地的麵粉市場供過於求,隨著產業結構的改變,這座穀倉於 2008 年停止營運,閒置於港邊。有鑑於此建築所擁有的文化價值,以及克里斯蒂安桑(Kristiansand)未來的發展規劃,當地政府決定將其保留下來,並透過競圖,尋求將其活化再利用的方案。

最後,於2017年由 Mestres Wåge Arquitectes、BAX Studio 與 Mendoza Partida 三間西班牙建築師事務所的聯合設計,脫穎而出,為這座歷史悠久的穀倉,注入了新的生命。而此設計案也面臨了一些挑戰,例如:如何在保存既有建築特色的同時,又能夠滿足當代美術館的使用需求?如何讓這座原本封閉的工業建築,轉變為開放且具公共性的文化場域?以及如何在有限的預算下,完成這項艱鉅的任務?這些問題,皆考驗著設計團隊的專業能力。

空間的詩篇:光與影的交織,營造多元的展覽體驗

設計團隊以對於空間的敏銳度,以及對於原有建築的尊重,為這座穀倉,打造出一個令人驚豔的藝術空間。此美術館佔地 8,500 平方公尺,擁有三層樓的展覽空間。設計團隊保留了既有穀倉結構,並將其部分結構切割,進而創造出一個高達 21 公尺的中央大廳,天花板的圓形和拱狀結構,讓人聯想到古羅馬時期的巴西利卡(Basilica)的空間格局。

而自然光線從頂部引入,讓原本幽暗的空間,轉變為充滿戲劇張力的展覽場域。此設計也讓到訪的民眾,能夠感受到這座建築物,過去的工業歷史。此美術館也設有頂樓的玻璃屋頂酒吧和公共活動空間,讓到訪的民眾可以眺望周遭的海景。此外,建築內部更規劃了表演藝術學校和藝術新創基地,與美術館組成具多元功能的複合式城市藝文空間。

在21米高的「聖殿」中庭裡,筒倉呈現北歐當代藝術的無限創意

高度達37米的建築內部,精心開鑿出一個21米高「聖殿」般的中庭,創造出一個空曠的流通空間。周圍的展覽廳以對稱且交錯的方式延展,部分重新構建的展廳完美複製了原始結構,而舊筒倉的質樸混凝土在每個角落中隱約可見,與新建的白色鋁材飾面形成鮮明對比。每個展廳皆呈現不同角度的牆面,形成獨特的「白盒」美學,讓每件作品在簡約的空間中更加脫穎而出。

光影交錯:舊筒倉與新展廳的對話

內部的開口和筒倉牆上的洞口,讓訪客可以從展廳俯瞰中庭,並重新定位自身位置。這些開口還將工業建築的外牆部分開鑿,以「打開」這座工業遺跡,將它轉變為迎接群眾的藝術宮殿。白石膏抹面與波紋鋁材結合,無縫連接了新舊兩部分,東側增建部分更以鋁材的波紋結構向筒倉致敬,外觀猶如一座燈塔,強化了這座藝術聖殿與水岸的關係。

精心設計:融入社區的文化聚落

在美術館內,保存與研究區域、辦公室與兒童文化學校共同佔據一隅,數位展廳則以投影技術為年輕觀眾呈現虛擬藝術體驗。這些努力都是為了打破藝術館的藩籬,讓Kunstsilo成為一般民眾共享的公共場所。Mestres Wåge Arquitectes、BAX與Mendoza Partida更設計了兩處俯瞰半島的觀景台,以及擁有室外雕塑和露台的屋頂酒吧,讓遊客從不同高度欣賞筒倉的壯觀外形。

藝術再現:穀倉復興中的現代光景

這座美術館擁有超過3,300平方公尺的展覽空間,展示芬蘭、丹麥、冰島、瑞典和挪威300多位藝術家的作品,並成為「Kunstsilo文化聚落」的一部分。除了南挪威藝術收藏與基督城藝廊的常設展,這裡的臨時展覽和Tangen收藏展同樣令人矚目。在工業建築中融入新文化的成功案例不勝枚舉,從倫敦的泰特現代(Tate Modern)到南非的穀倉博物館,藝術館在這些粗獷的空間裡找到了完美的創意舞台。

北歐藝術的薈萃:Tangen 珍藏的價值與意義

「Kunstsilo 美術館」的另一個亮點,便是其豐富的館藏。此美術館典藏了來自 Kristiansand 的挪威企業家兼藝術收藏家 Nicolai Tangen 的私人藏品,這些藏品被稱為「Tangen 珍藏」(Tangen Collection)。

Tangen 先生從 1990 年代中期開始收藏藝術品,至今已累積超過 5,500 件藝術作品,完整呈現了北歐藝術從 1910 年到 1990 年間的發展歷程,是目前世界上數量最為龐大的北歐現代主義藝術收藏。而「Kunstsilo 美術館」的首檔展覽「北方熱情」(Passions of the North),便是從「Tangen 珍藏」(Tangen Collection)中,精選出 600 多件作品,於 25 個展間中展出,讓參觀的民眾可以一窺北歐藝術的多元面貌。而這些重要的藝術作品,終於在「Kunstsilo 美術館」找到了歸屬。

永續與創新的結合:數位藝術與未來展望

除了實體藝術品的展示之外,「Kunstsilo 美術館」也積極地將數位科技,應用於藝術的呈現及推廣。例如,此美術館特別設置了一處數位藝廊,透過大型的投影技術,讓藝術作品以更為生動、活潑的方式呈現,為民眾帶來全新的觀展體驗。

「Kunstsilo 美術館」的館長 Reidar Fuglestad 表示:「『Kunstsilo 美術館』是挪威南部海岸線上的一盞明燈,更是北歐地區的國際藝術新據點。」他更進一步地補充:「『Tangen 珍藏』(Tangen Collection)、南挪威藝術收藏以及來自 Kristiansand 的圖像藝術收藏,讓此處得以用全新的角度,欣賞北歐藝術。」而透過「Kunstsilo 美術館」的建立,這些珍貴的藝術品,也得以讓更多人欣賞及學習。而此美術館的落成,也為當地的文化發展,寫下新的篇章。

建築的量體與細節:當代設計與傳統元素的對話

美術館在建築設計上,除了保留原本穀倉的主體結構外,更在其東側增建了兩座量體,並以波浪狀的白色鋁板覆蓋立面,與既有的穀倉建築,形成了有趣的對比。而原本穀倉的白色牆面,也經過了重新粉刷及修復,讓這座歷史悠久的建築,煥然一新。

而在室內空間的材料選擇上,設計團隊則運用了木材以及大量的玻璃元素,來平衡原本建築的厚重感,並創造出明亮、通透的空間氛圍。例如,在頂樓的酒吧空間,設計團隊便大量使用了木質的裝潢及家具,並以玻璃帷幕,引入戶外的景觀,讓室內與室外空間,產生了良好的互動。這些細節的處理,皆展現了設計團隊的用心,以及其對於空間氛圍的掌握。