MIT 全新音樂大樓,優雅座落於現代建築群之中

眾所矚目的麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology,簡稱 MIT)愛德華與喬伊思.林德音樂大樓(Edward and Joyce Linde Music Building),即將於2025年2月正式對外開放。這是由普利茲克建築獎得主妹島和世(Kazuyo Sejima)與西澤立衛(Ryue Nishizawa)所共同領軍的日本建築師事務所 SANAA ,在美國完成的第四棟建築作品。

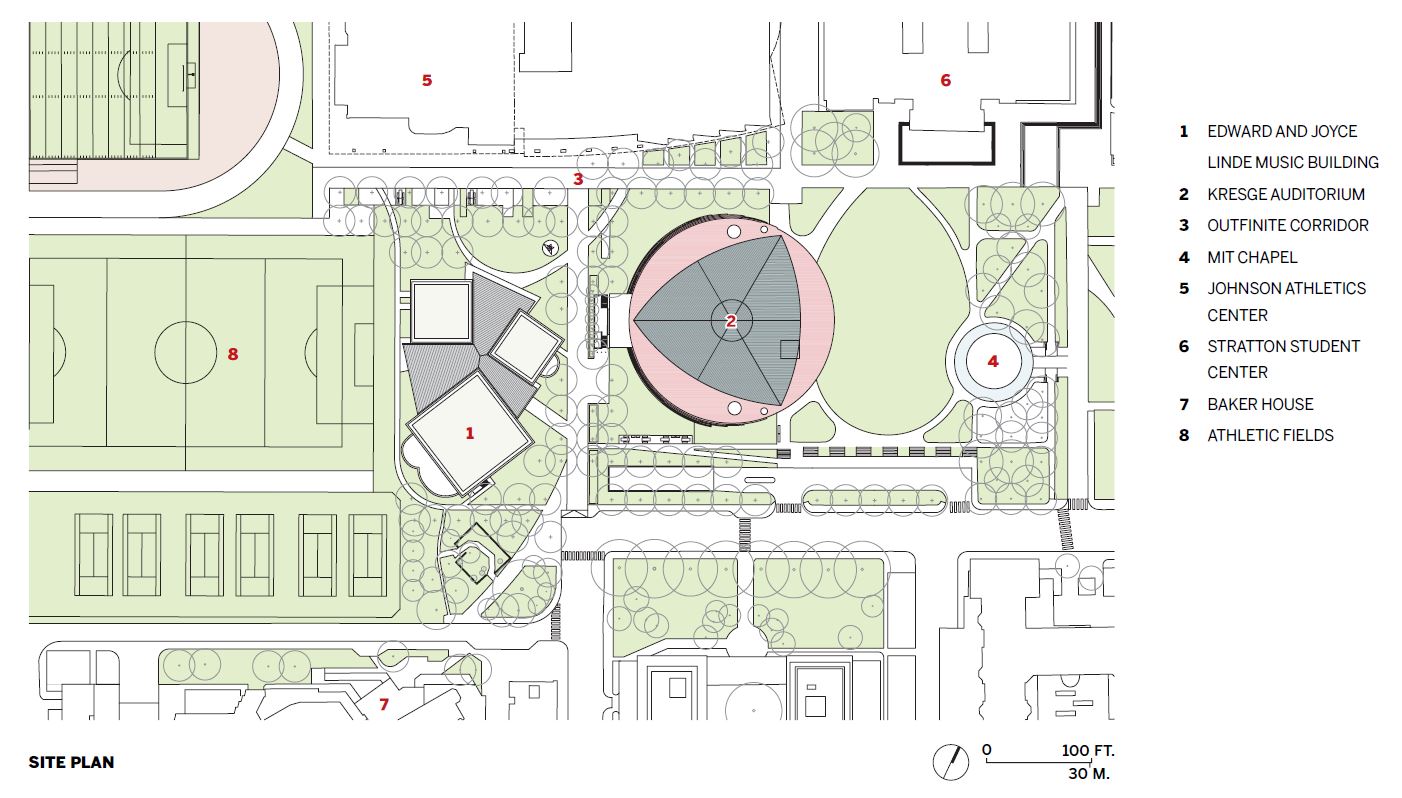

這棟備受期待的音樂大樓坐落於麻省理工學院的劍橋(Cambridge)校園內,巧妙地延伸了校園內著名的「無限長廊」(Infinite Corridor)軸線,並與麻省理工學院位於麻薩諸塞大道(Massachusetts Avenue)上的歷史悠久入口大門,形成一條新的軸線,也替無限走廊往西延伸,有了新的終點。

SANAA 音樂大樓與 20 世紀經典建築群遙相呼應,新舊建築的巧妙連結

這塊基地上,有著眾多 20 世紀建築大師們的經典名作,包含由建築大師伊羅.沙里寧(Eero Saarinen)所設計的麻省理工學院教堂(MIT Chapel)和小克雷斯基禮堂(Kresge Auditorium),兩者皆完成於 1955 年,這兩座建築物與克雷斯基橢圓形草坪(Kresge Oval)互相呼應;橢圓形草坪北側,則是愛德華多.卡塔拉諾(Eduardo Catalano)於 1963 年設計的史崔頓學生中心(Stratton Student Center);而另一位建築大師阿瓦.奧圖(Alvar Aalto)的貝克宿舍(Baker House)則在草坪西南側,完成於 1949 年。

這幾棟建築皆為 20 世紀中期現代主義建築的代表作,共同塑造了麻省理工學院獨特的校園景觀。可以說,這個區域為麻省理工學院在二十世紀,對校園景觀做出的最令人難忘的貢獻。如果當年沙里寧的校園總體規劃方案得以實現,那麼他的教堂和小克雷斯基禮堂將會被大片的樹林所環繞,形成一個廣大的四方形空間,而此空間的西側,則會有一棟具有代表性意義的學院建築,作為校園軸線西端的終點,並與校園內的運動場域遙遙相對。

為麻省理工學院音樂系打造專屬教學大樓,與既有建築共同形塑表演藝術中心

然而,歷史並沒有按照沙里寧的規劃路徑發展。如今,基地的西側則由日本 SANAA 建築師事務所接手,與現有的體育場館並肩而立。由於麻省理工學院過去沒有專為音樂系打造的獨立系館,因此,該如何選址,便成為了一個關鍵的問題。這棟音樂大樓的落成,也為麻省理工學院的音樂系,提供了第一個專屬的教學及表演空間。新的音樂大樓座落於既有的小克雷斯基禮堂旁,這讓麻省理工學院的表演藝術中心,得以進一步的擴大與整合,並且更加的完整。透過將新舊建築物並置,讓兩個不同時代的建築設計理念,可以互相對話,並進一步激盪出新的火花,為麻省理工學院校園景觀,增添了更多的層次與內涵,更顯其「繼往開來」之深意。

-

Edward and Joyce Linde Music Building 音樂大樓設置在阿爾瓦·阿爾托(Alvar Aalto)的貝克樓(Baker House)與埃羅·沙里寧(Eero Saarinen)的克雷斯吉禮堂(Kresge Auditorium)之間(Photo © Ken’Ichi Suzuki)

以人為本的校園通道:SANAA 巧妙融合都市涵構

SANAA 為 MIT 打造的全新音樂大樓,除了提供優良的音樂教學及展演空間之外,更重要的是,這棟建築物重新演繹了校園空間規劃的巧妙,讓「校園通道」成為了設計的核心概念。這棟建築物與伊羅.沙里寧(Eero Saarinen)原先的校園規劃相互呼應,並非以建築群體圍塑出沙里寧原本設想的那個「虛空間」,而是以「實建築」的建築量體配置,在內部空間中,編織出一個錯綜複雜卻又井然有序的都市設計敘事。這棟音樂大樓巧妙地扮演了校園動線的樞紐,讓學生們可以更便捷地通往他們的目的地,包含:位於東南方的宿舍區、東北方的宿舍區,以及西側的運動場。

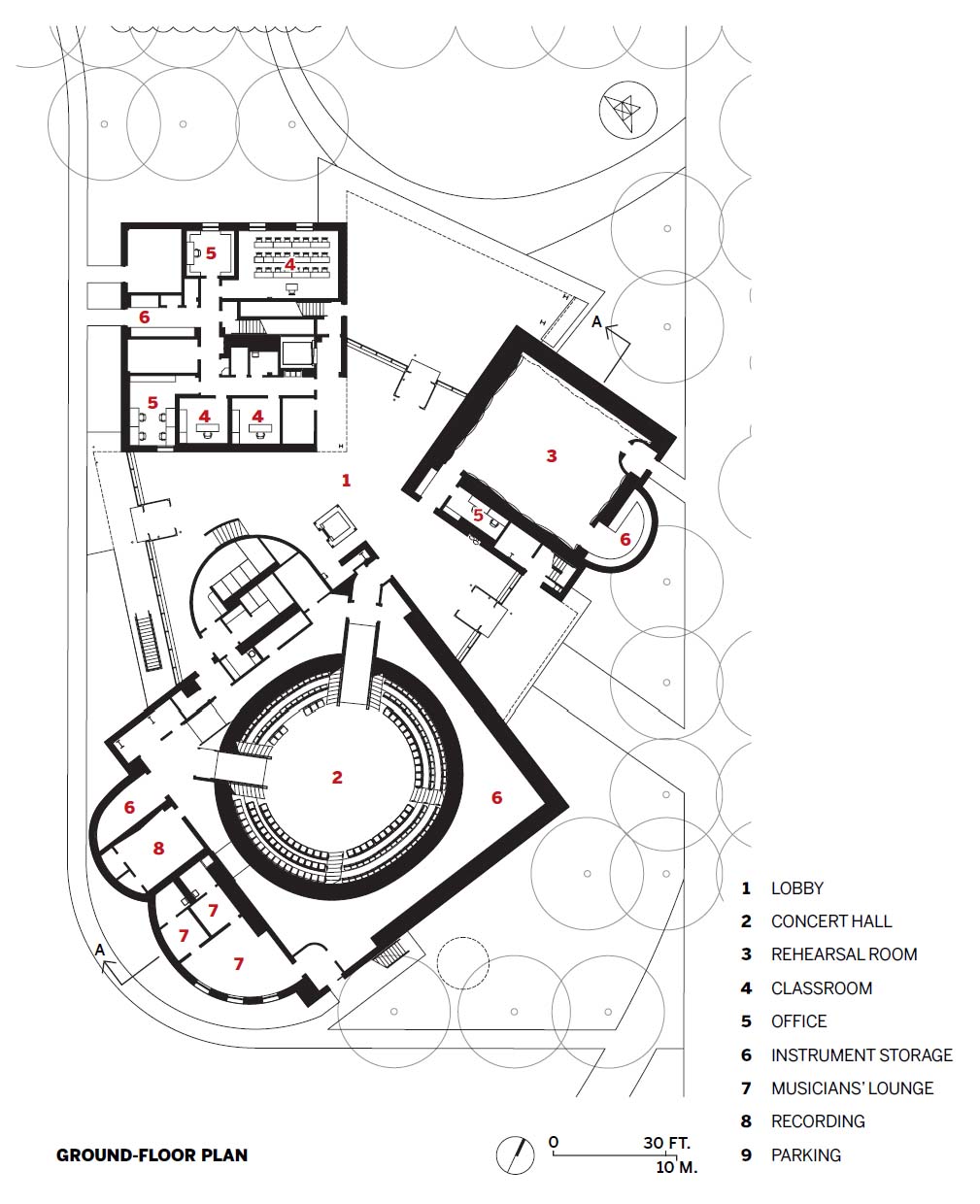

音樂大樓的「Y」字形動線:連結校園的東西兩側,引導人流

此音樂大樓的內部動線,以一個「Y」字形為主軸。「Y」字形的兩個分支,分別朝向東側,並與校園既有的動線連接;而「Y」字形的第三個分支,則朝向西側,並框出了廣闊的運動場景觀。此設計讓音樂大樓成為校園的重要節點,連通了東西兩側的校園空間。考量到音樂大樓本身的機能需求,必須有良好的隔音效果,因此,建築物本身的通透性格外地重要。

為了進一步提升這棟音樂大樓的都市設計策略,SANAA 特別邀請了知名的景觀設計公司 Reed Hilderbrand 來操刀景觀設計。Reed Hilderbrand 透過層次分明的植栽配置,並運用樹木做為中介,讓沙里寧的禮堂與音樂大樓可以更自然地對話。

三個獨立量體共構音樂大樓,向沙里寧的經典建築致敬

如果說, SANAA 建築師事務所的音樂大樓設計,是一種刻意為之的都市設計手法,那麼,我們也必須從空間機能的角度,來理解這棟建築物在配置上的挑戰。音樂大樓被劃分為三個量體,而這三個量體之間的「虛空間」,則構成了「Y」字形的動線。

這種配置方式,源自於聲學上的要求,因為音樂大樓主要的三個空間:托馬斯.圖爾廳(Thomas Tull Hall,一座音樂廳)、比阿特麗斯和斯蒂芬.埃德利音樂和文化空間(Beatrice and Stephen Erdely Music and Culture Space,主要作為打擊樂的排練室),以及傑.S.和久保.林音樂創客館(Jae S. and Kyuho Lim Music Maker Pavilion,由練習室、教室、創客空間和辦公室組成),彼此之間必須有良好的隔音效果。這三個以紅磚作為外牆材料的量體,在視覺上消弭了麻省理工學院教堂和小克雷斯基禮堂的巨大量體感,並以一種「防波堤」的意象,讓東西向的軸線,得以從音樂大樓的「縫隙」中穿過,有著「四兩撥千金」之妙。這三個量體在草地上,猶如靜物畫一般,有著生動的輪廓,並與內部的空間機能相互呼應,更向東側沙里寧的兩棟經典建築物,致上最崇高的敬意。

建築策略:以退為進,與 MIT 校園既有建築相互調

SANAA 的設計巧妙地延續了建築大師伊羅.沙里寧(Eero Saarinen)原先規劃的校園軸線,設計團隊採用了「化整為零」的策略,以數個建築量體,來取代單一巨大量體,進而與校園既有的建築群產生更為細膩的對話。

採用這個設計策略需要有過人的膽識,因為這棟建築物必須要面對「該如何兼顧致敬與創新」這個永恆的難題,但 SANAA 建築師事務所以其一貫的細膩手法,成功地克服了這項挑戰。從都市設計的角度來看,這棟建築物有如黏著劑一般,填補了校園西側的空缺,並為小克雷斯基禮堂(Kresge Auditorium)創造了一個延伸的背景,確保其在校園空間中,仍然是最主要的地標。

紅磚的建築語彙:SANAA 音樂大樓與 MIT 校園的建築群之間的對話

儘管這棟音樂大樓在量體配置上,展現出雕塑般的量體感,但是,建築師選擇以紅磚作為外牆的主要材料,這讓這棟建築物巧妙地融入了周遭的環境之中。從麻省理工學院教堂(MIT Chapel)、1901 年建造的 Maseeh Hall、貝克宿舍(Baker House),一直到 1981 年落成的強森體育中心(Johnson Athletics Center),這棟音樂大樓以謙遜的姿態,隱身於這片由眾多經典建築物所構成的校園環境之中,形成一幅綿延 270 度、以紅磚為基調的校園景觀。換句話說,儘管這棟音樂大樓有著活潑的量體配置,它仍能以一種低調且不突兀的方式,融入周遭的環境。這棟音樂大樓在建材的選用上,雖然看似低調,但在量體的配置上,卻又展現出建築師的企圖心。

從建築的配置到空間的機能:設計精髓與關鍵人物

音樂大樓的空間規劃,精準地呼應了各個空間的隔音需求。三個獨立的建築量體之間看似隨機的配置,實則經過了縝密的計算。建築師們透過巧妙地安排,讓這些主要的空間,都能夠有優良的隔音效果,並同時在都市設計的層面,創造出引人入勝的空間體驗。

這棟建築物的空間規劃,除了建築師們的努力之外,更要歸功於兩位重要的幕後推手:一位是來自知名永田音響設計公司(Nagata Acoustics)的聲學專家,另一位則是麻省理工學院人文學院副院長,同時也是作曲家的基里爾.馬坎(Keeril Makan)。

他們與麻省理工學院的音樂系師生們密切合作,並以法蘭克.蓋瑞(Frank O. Gehry)在柏林設計的皮耶.布萊茲廳(Pierre Boulez Hall)作為學習的對象,仔細推敲音樂大樓的空間規劃以及各項細節,進而讓這棟音樂大樓可以同時兼顧視覺與聽覺的雙重享受,並且為學生們提供一處有尊嚴的教學及展演場所。這些團隊成員們,可說是臥虎藏龍,以各自的專業,共同打造出這棟優良的音樂大樓。

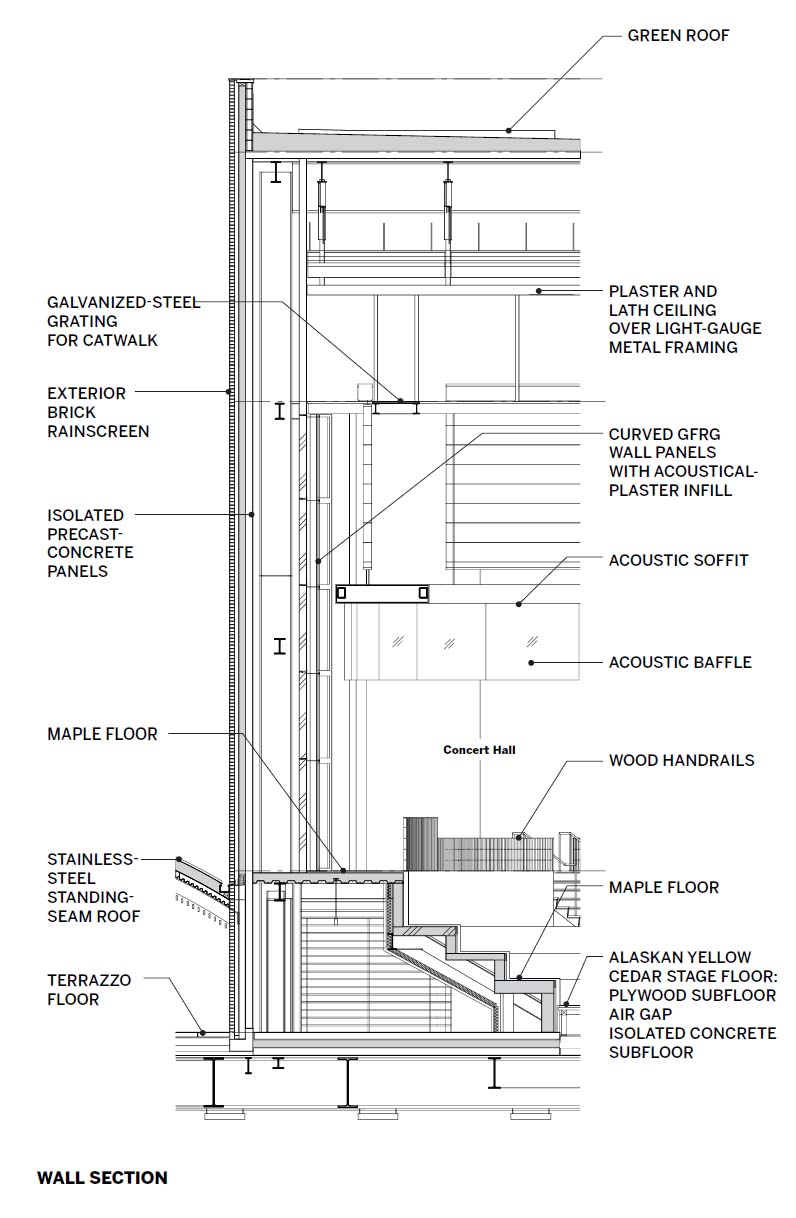

建築師們在建築量體上,設計了許多細微的變化,例如:半圓形的凸出空間、垂直向的凹槽等等,這些設計不單單只是為了美觀,更是為了調節室內的聲音效果,並處理殘響與共振等聲學問題,進一步展現出建築師們在處理空間議題上的用心。

建築量體以弧形拱門量體,向沙里寧經典建築致敬

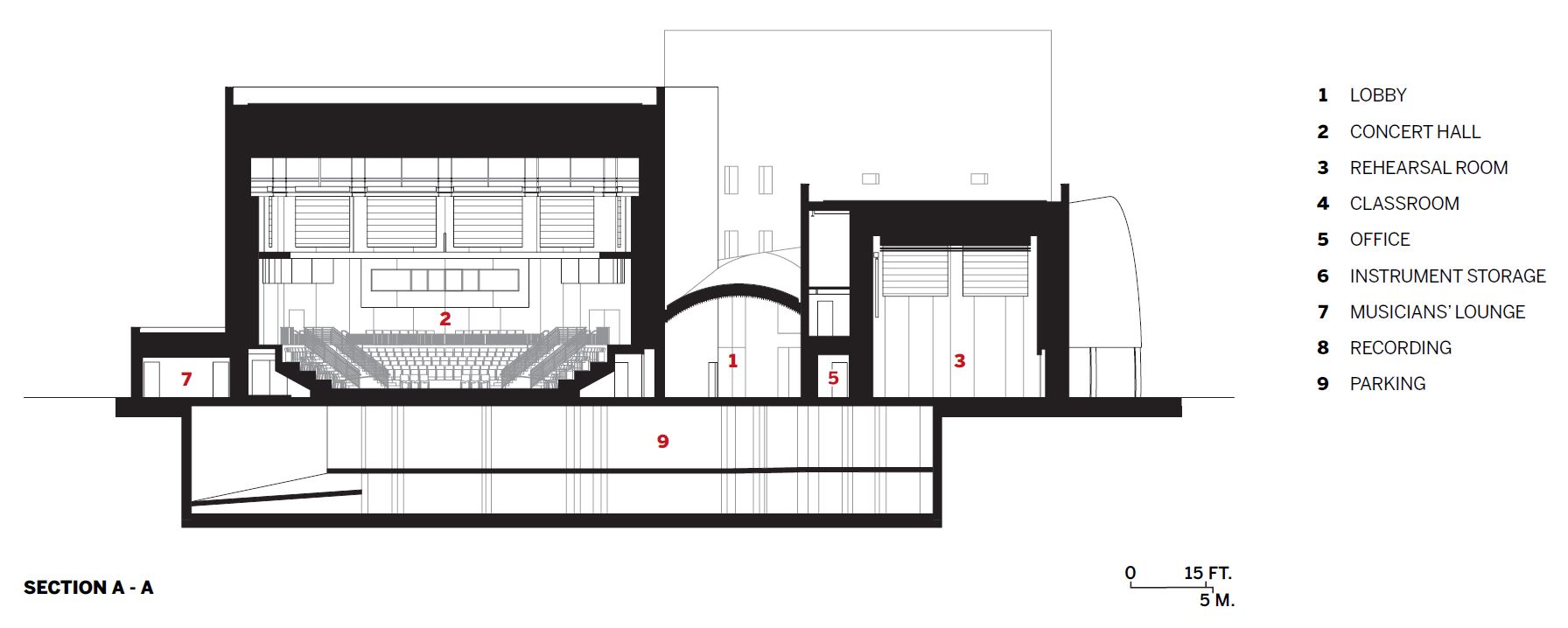

綜觀而言,這些建築量體造型設計的隱喻性質,與建築類型學及圖像學上的參照,仍然保持了一段距離。 SANAA 在平面配置和剖面設計上,採用了大量的放射狀弧形元素,藉此與伊羅.沙里寧(Eero Saarinen)的教堂(MIT Chapel)和小克雷斯基禮堂(Kresge Auditorium)進行對話。

儘管這兩棟建築物在尺度、材料、幾何形狀,以及構造的細節層面上各有不同,卻擁有共同的設計語彙基礎,而 SANAA 建築師事務所新建的音樂大樓,則為此設計語彙增添了新的篇章。藉由導入巨大的拱造型(在空間上,呼應了前述 Y 字形動線),日本 SANAA 建築師事務所的設計,有了一個較讓人難以預料的轉折。

聲音與空間的共鳴:感受建築語彙的協奏

SANAA 以往作品中,所做的設計探索,常專注於忠實地呈現抽象性、與地景之間的隱約關聯,以及自我相似性,並避免過度明顯的指涉。然而,從「無限長廊」(Outfinite Corridor)往東看的主要視角,人們難以忽視 SANAA 新建的音樂大樓入口拱門、小克雷斯基禮堂的圓頂,以及麻省理工學院教堂(MIT Chapel)的低矮拱門,在視覺上所產生的關聯性,三者彷彿融為一體,有著「異曲同工之妙」;至此,我們見證了這件作品的設計語彙向度,而這在該事務所的作品中,並不常見。

SANAA 的三個拱門在尺寸、規模和層級上各不相同,皆匯聚於大廳的中心。但它面向「無限長廊」的主拱門,也被作為戶外排練室使用,透過拱門的錐形幾何形狀來限制聲音,同時傳達出具有多重意涵的隱喻形象。

從「無限長廊」(Outfinite Corridor)向東望去,這幅豐富的景象中,巧妙地融合了不同時空的元素,讓人不禁聯想起法國詩人洛特雷阿蒙(Comte de Lautréamont)在《馬爾多羅之歌》(Les Chants de Maldoror)中的經典名句:「美如解剖台上一架縫紉機和一把雨傘的偶然相遇!(Il est beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie!)」 SANAA 新設計的音樂大樓入口拱門、沙里寧(Saarinen)設計的小克雷斯基禮堂(Kresge Auditorium)圓頂,以及麻省理工學院教堂(MIT Chapel)的低矮拱門,這三者原本在形式和意義上並無直接關聯,卻在此刻巧妙地交織在一起。

如同手術台上突兀並置的縫紉機與雨傘,這種不協調的組合打破了常規的預期,激發出觀者無限的想像。而面向「無限長廊」的主拱門,設計作為戶外排練室,其錐形幾何結構,具有聲音匯聚的效果,又令人聯想到留聲機的喇叭造型。這般超現實主義式的並置手法,既是對沙里寧等建築大師的經典致敬,也彰顯了 SANAA 建築師事務所勇於突破傳統的創新精神,營造出令人驚奇且玩味的空間體驗,更象徵著音樂、建築與聲學在此激盪出意想不到的火花。

不矯飾的建築本質:裸露結構,向傳統材料致敬

儘管前文提及這棟建築物有著與周遭環境對話的意圖,但那些裸露的弧形 I 型鋼樑、清晰可見的金屬直立咬合式屋頂,以及建築物整體不加修飾的呈現方式,都顯示了設計者無意追求虛無飄渺的超脫,或是故弄玄虛的視覺模糊及空間體驗。這座建築物堅定地回歸材料的本質,崇尚寫實主義,並且在尋常事物之中,發掘出美感。這與 SANAA 過往的設計手法有所出入,在過去,建築師們總是費盡心思,將建築物的基礎設施隱藏起來,營造出反璞歸真的簡潔外觀,即使這種刻意的「隱藏」,有時反倒成為了艱鉅的建築任務;然而,在 MIT 音樂大樓這個案子裡,一切都以最真實的樣貌呈現,並以精準的配置,展露無遺。

尋覓理想的紅磚:構築量體,細節中見真章

妹島和世(Kazuyo Sejima)與西澤立衛(Ryue Nishizawa)為了建築外牆材料,曾經四處尋尋覓覓,希望找到一種能夠滿足多種需求的磚材,可以砌築轉角、可以鋪設弧形牆面,並且還要能確保建築量體的穩固。這種種對於材料特性的堅持,也讓他們在打造這棟建築物的過程,遭遇到不少的挑戰。

例如,為了保持紅磚量體的完整性,即使無可避免地必須設置伸縮縫,還是竭盡所能,讓紅磚牆面如同巨大岩石一般,產生連續不斷的視覺感受。種種堅持,也讓這棟建築物的建造成為不可能的任務,最後終於順利完工。在這些看似平凡無奇的選材與規格要求中,我們反而發現了 SANAA 對於建築本質那近乎頑固的堅持。

儘管這棟建築有著優雅且精確的學院風格,卻也直白地告訴世人:「這就只是一棟建築物。」這番宣言,與他們過往的設計風格,有著顯著的不同。這些看似不經意的設計,也讓這棟建築物卓爾不群,在眾多建築物當中脫穎而出。

超越視覺的建築:以聽覺為主角的空間策略

MIT 音樂大樓的設計,看似偏離了 SANAA 一貫的設計脈絡,然而,這是建築師有意識地進行的策略調整。在這個案子裡,妹島和世(Kazuyo Sejima)與西澤立衛(Ryue Nishizawa)兩位建築師的關注焦點,不再單純是透過他們的設計形式、空間規劃和材料策略,來營造視覺上的特殊體驗。這一次,他們將眼光放得更遠,試圖拓展到更廣闊的感官領域。因此,這棟建築物在視覺上的靈動,不限於都市的尺度,更為整個校園環境帶來了新的活力。這種設計概念的調整,也讓整座 MIT 校園的空間配置,產生了質變。

以聲音為主角的空間展演:建築空間為音樂服務,量體為聲音而生

當人們走近這棟音樂大樓,細細觀察它的外觀、內部空間和設計細節時,會發現視覺上的感受,逐漸地退居次要的地位,取而代之的,是以聽覺為主導的空間體驗。這棟建築物的配置,超越了一般人對於音樂廳的既定印象,轉而以聲音為主角,讓空間為音樂而服務。換句話說,量體為聲音而生,各個空間,宛若一個個精心打造的樂器,讓音樂在其中悠揚迴盪。從設計概念到空間規劃,再到材料的選用,這棟建築物的每一個環節,都緊扣著「聲音」這個主軸。這棟建築物中的每一個空間,都有自己發聲的方式。最後,這些空間找到屬於自己的聲音,並且一起演奏出和諧的樂章。上述種種的設計,也讓這棟音樂大樓,超脫了「建築」的層次,昇華成為一件大型的藝術作品,可謂「不同凡響」。

建築圖

- 平面圖 Plan

-

平面圖 Plan

-

剖面圖 Section

-

剖面大樣圖 Detail Section

作品資訊

作品名稱:Edward and Joyce Linde Music Building

作品位置:美國麻省理工學院(MIT)

作品類型:表演空間、展演空間、文化設施、教育設施、校園建築、美國建築、日本建築師

業主:麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)

設計單位:SANAA

主持建築師:Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa

團隊成員:Yumiko Yamada, Amy Hyemin Jang, Hiroaki Katagiri, Takayuki Furuya, Naoya Harada, Iven Peh, Pat Pongteekayu

執行建築師:Perry Dean Rogers Partners Architects

總樓地板面積:98,650平方英尺(約9165平方米)

竣工時間:2024年12月

主要承包商:Lee Kennedy

工程顧問

結構工程:Silman

機電與消防工程:Buro Happold

土木工程:Nitsch Engineering

地質工程:Haley & Aldrich

專業顧問

景觀設計:Reed Hilderbrand

聲學設計:Nagata Acoustics

結構概念:SAPS / Sasaki and Partners

劇場設計:TheatreDNA

燈光設計:Buro Happold

立面設計:Front

能源設計:Transsolar KlimaEngineering

材料與設備

砌體:Cerámicas Mora

玻璃幕牆:Kawneer

立縫式金屬屋頂:Bemo

金屬窗戶:Schüco

音樂廳座椅:Poltrona Frau

燈具:Lucifer

大廳吸音板:Gordon

攝影:Ken’Ichi Suzuki