香格里拉先鋒書店坐落於雲南迪慶小中甸鎮吳公村,趙揚建築工作室於2022年5月啟動規劃,2024年6月完工,面積1513平方米。趙揚從建築師與史學家角度出發,改造三棟藏族「閃片房」,保留傳統木結構與夯土牆,融入輕鋼與陽光板,呼應阿道夫·路斯的簡約理念。遠離喧囂,串聯自然與文化。先鋒書店創辦人錢小華則從開發商視野,將老屋變為書店、文創店與咖啡館,開創鄉村商業新模式。

香格里拉先鋒書店從2022年12月動工,建設公司與材料專家採用傳統木構搭配現代鋼筋混凝土,解決「閃片房」屋頂老化問題,換上陽光板提升採光與耐用性。專業營造團隊面對預算僅400萬元的挑戰,仍保留藏房文化特色,社會學家認為這活化了迪慶農牧遺產,吸引遊客體驗。趙揚強調知性建築的價值,專業編輯將其定位為鄉村振興範例。2024年6月22日開幕,詩人于堅讚其為「天堂書店」,融合天、地、人、文,展現深遠影響力。

撰文:趙揚

序言

奧地利建築師阿道夫·路斯(Adolf Loos)名垂青史的文集《裝飾與罪惡》中有一篇不太起眼的短文——《大山裡的建房守則》(Rules for Those Building in the Mountains)。這篇文章發表於1913年,屬於歐洲現代主義運動的早春。如果把它放到我們當下鄉村建設的百家爭鳴中,仍不失為允執撅中的難得立場。中譯本讀下來,總覺得不像我所認識的路斯在說話。手上正好有Penguin Books的英譯本,於是就自己譯了一遍,好在它短。在講述香格里拉先鋒書店的設計之前,我想以這篇拙譯作為序言。

走進項目現場

2022年春天,時任先鋒書店總經理張瑞鋒帶我第一次踏足位於小中甸聯合村的這片項目選址時,我感覺已經很久沒有像這樣腳踏「大地」了。我長居大理,也因為工作的原因遊走各方,近幾年已經很少被自然景觀擊中。大理壩子上處處是大片的農田,蒼山雄瑰,風雲變幻都屬日常。也許是縱橫的阡陌,齊整的灰瓦白牆繼承下太多祖祖輩輩的安排,大理壩子能讓我們親近“土地”。往西往北三百公里的高原牧場上,又能讓我們感受“大地”。

香麗高速尚未修通的時候,從大理去香格里拉要在虎跳峽鎮跨過金沙江,然後沿著碩多崗河的溪谷一路向上攀爬。這密林中一小時的山路像是「彷彿若有光」的窄門,從悶濕的河谷一點點過渡到雲層低垂的高原,平闊而深遠的小中甸牧場在眼前豁然展開。環抱的群山已經沒有高聳的感覺,即使偶有山頭被積雪覆蓋,也只覺得它近。遠遠地回望,能看見哈巴雪山崢嶸的脊樑,但也幾乎是平視。牧場上無人放牧的犛牛,黑成剪影,低頭默默啃吃青草。

從214國道一個小岔口拐進吳公村的村道,幾百米後水泥路就到了盡頭。柵欄拉開,一條顛簸的土路帶我們進入聯合村牧場。剛被淺淺翻開的大地尚未插種,露出乾淨的土褐色。空氣有些稀薄的時候,鼻子才能感覺到它。馥郁清涼的淡香,沒有風,大地寂靜。嫩綠的青草、多肉而帶刺的地被和零星的野花,接過去就是一片浩瀚的松林。藏族並不過度馴化土地,這些青稞田和士豆地都是犁到哪兒算哪兒,好像是累了就停下來,停下來的地方不開墾了,就是自然。

牧場西側的邊界是寬闊的溝谷,冬春的枯水期蓄成了一個水庫。深碧色的水其實很淺,但看上去深邃冰涼。太安靜了,我們的談笑聲驚起一大群野鴨,同時拍打水面騰空躍起,上百對羽翅奮力撲扇,共鳴驚心動魄,像沉睡的大地打了一個哈欠。

要不是土地遼闊,這三棟彼此隔得老遠的藏房無論如何也不能算作一體。先鋒書店創始人錢小華能把他們串起來想像成一個書店,回頭看還是很佩服。

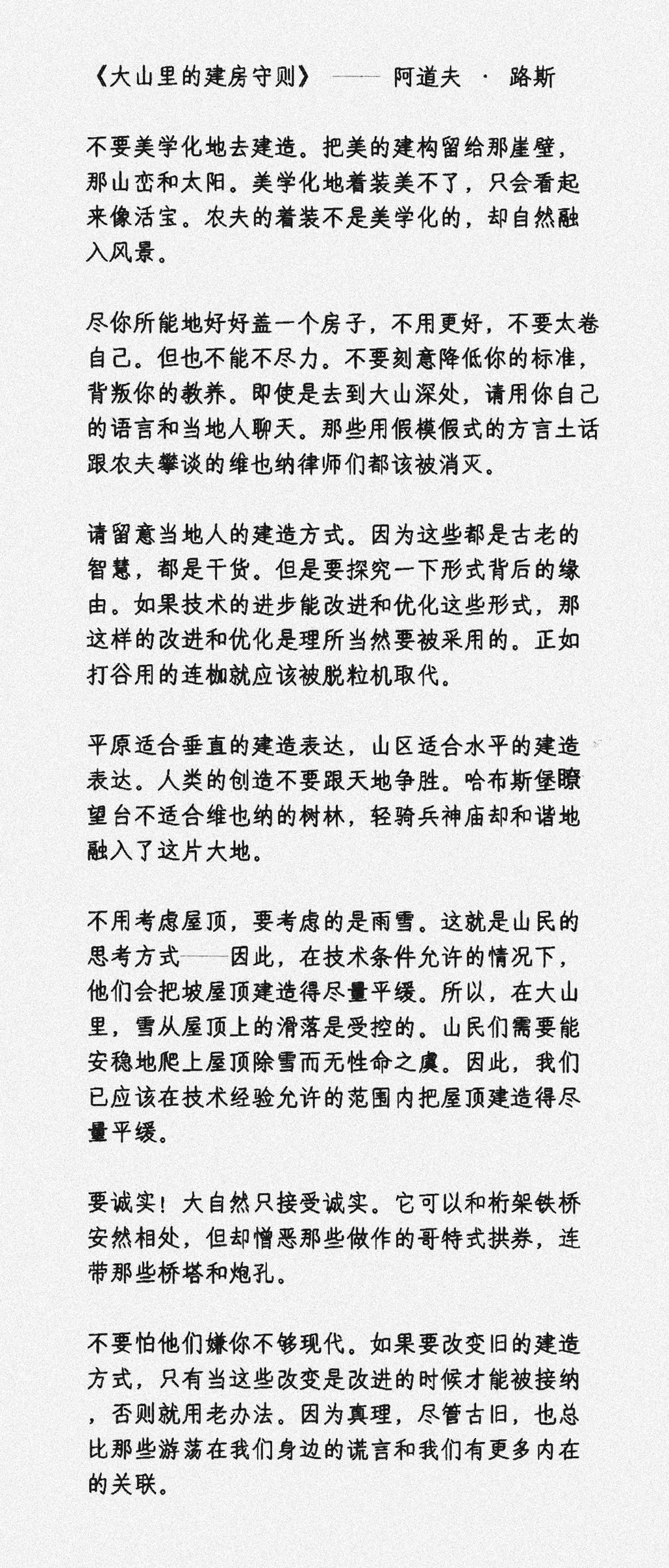

這三棟藏房屬於中甸地區常見的“閃片房”。關於這種經典的藏民居形式,昆明理工大學的教授翟輝曾在他發表於2000年的《從傳統民居中尋找地區主義建築的根一一以迪慶藏族民居為例》一文中做過詳細的介紹和分析。“閃片房”獨見於雨雪豐沛的香格里拉高寒壩區,是藏族農牧文明適應氣候環境,就地取材,因地制宜的典型代表。

“閃片房”在大地上構成聚落的方式和我們漢地的院落式民居很不一樣。因為用地相當闊綽,這些藏房的夯士院牆區隔開家院和大自然,而非區隔鄰我。每個房子似乎都是獨立地長在大地上,鄰里關係對這些聚落的形態影響很小。中甸地區的“閃片房”大致都順者壩子的方向坐北朝南,鬆散錯落地鋪陳於曠野,從天上看,像一群遷徙中的犛牛。

先鋒書店的這三核藏房也是如此,雖然都大致朝向東南,但是大概因為場地東高西低的細微起伏,每個房子為了儘可能減少土方量,適應局部的微地形各自擺出一個角度,真是灑脫。夯土牆當然是就地取材,壘一圈石基就起夯,圍出來的院子也不需要特別平整,反正地面上住的是犛牛,從犛牛的角度來看,這也算合理的安排。

第一次走進“閃片房”的院門,兩層通高的杉木大柱相得像希臘小神廟的石柱,甚至給我一個框架結構的錯覺。低頭鑽進牲口棚,內部的幾根木樁簡支在幾塊毛石上,從表面的削痕來看,這些木構件的加工應該只用了斧頭這唯一的工具。粗放、簡易,卻莫名地動人,讓我想起高迪立在“桂爾地下教堂”的那幾根玄武岩石柱。

我在想為什麼藏族的木結構是一層蓋完後再起第二層(除了正立面那幾根大柱),每一層的柱子是彼此獨立的,第二層木柱子直接擱在第一層的木樓板上。結構的尺寸是象徵性的:二層為人類和神佛而建造,這一層的柱子比下面牲口棚的木樁粗很多。頭重腳輕,明顯違背了力學常識。

我的第一個猜測是因為技術上的原始,不曉得木框架的受力原理和榫的構造講究,才會笨到在樓板上立柱。但仔細想想又覺得不應該,畢竟木框架體系在不遠的麗江就很普遍,如果藏民喜歡,早就採用了。後來我猜想這大概是源於藏文化世界觀的特點。牲畜和人並不生活在同一個世界,地面牲口層的木楞和樓板之上,隔出的是人類居住的平行宇宙,只能從外面簷廊的木梯才能抵達。

從二層的簷廊推開木門,一家人居住的室內也很幽暗。開在夯土牆上的窗洞很小,幾乎只能起到通風的作用。強烈的光束從火塘上方排煙的開口射下來,我才注意到屋頂的“閃片”已多有損毀,像是被陽光撕開的裂隙。火塘的南牆上繪有“吉祥八寶”的紋飾,東側是嵌入牆體的神龕,北側是一個木雕裝飾更為精美的水亭(放置飲用水罐的地方),廳堂中央的“中柱”直徑有七八十釐米,其鎮宅的象徵作用很是明顯,有點像我們漢地屋脊的正梁。

想到樓下頂著這顆“中柱”的木樁直徑還不到它三分之一,我踩了踩嘎吱作響的樓板,問肖鎮(原小中甸鎮長),這結實嗎?肖鎮讓我放心,說過年的時候五十多人擠在上面跳鍋莊的。這是一戶普通牧民的家,三棟藏房都是一模一樣的格局,電氣化之前的香格里拉,“閃片房”裡的生活顯得寧靜而富足。

九月,我又跟錢老師來小中甸鎮簽合作協議。項目真的落地了,大家意氣風發,但都不說話,每個人自顧自地在地裡狂走。夏未的香格里拉,白雲湧動,大地豐饒。莊稼都已結穗,遍地的野花。在這彼此相隔四五十米的三棟藏房之間,我們在田野裡摸索道路,往復折返,從遠近各種角度打量這斑駁的土牆長在大地上,如此簡單而優雅。“閃片房”當然也是這片士地的物產,就像遍地的青稞、藜麥、狼毒、格桑和松茸。我想,香格里拉先鋒書店不只三棟藏房,它是一片大地。

基本立場與策略

場地很動人,預算卻很有限,能從州裡爭取到四百萬資金來做這個書店已經很不容易。三個藏房,如果兩層都用起來,起碼有1200平方米,以每平方米三四千元的造價,這只能是一個改造項目。其實即使預算很闊綽,我也不認為存在任何理由去拆舊建新。這三棟藏房雖已老舊,但主體木構沒有蟲蛀腐壞,從結構受力上看也有相當的冗餘。三棟藏房完好地保留了電氣化時代以前香格里拉地區農牧生活的場景,我們也有責任把它們當作中甸地區的文化遺產來活化利用,把藏房和旁邊的田野牧場本身當作一個人類學的文字,引導未來造訪書店的遊客和讀者感受並理解這片大地。書店應該是知性的建築。

場地環境整體鳥瞰 攝影:王策

場地環境整體鳥瞰 攝影:王策  河水邊的三座建築 攝影:王之赫

河水邊的三座建築 攝影:王之赫

從功能性的角度,這三個藏房主要毛病在於屋頂。“閃片房”的“木閃片”是用盛產於香格里拉大森林裡的冷杉木製成。冷杉木“組織疏鬆、木紋順直;用楔劈法手工壁成一片片厚2—3釐米,寬約20釐米,長約90—120釐米的木片,即‘閃片’。劈後的‘閃片’板面有一條條自然的細長小溝,有利排水。‘閃片’直接覆蓋在木檁之上,交錯搭接,似今日之百葉,利於通風而不至漏雨。‘閃片’輕,抗凍性能好,翻修方便,使用週期長”。

翟輝對“閃片”的讚美是基於工業時代以前,以當地有限的建築技術條件而言的。和他二十年前的研究相比,甚至和十年前我們剛剛在雲南開啟的“地域性”實踐相比,今時今日,“地方性建造”的很多前提都發生了變化。以中甸地區為例,大多數新建藏房的坡屋面都已經被輕質的鐵皮頂替代,“閃片”已經退化成裝飾性或“風貌性”的存在。“木閃片”雖有諸多好處,但畢竟會腐壞。當地民間甚至有一種說法:祖輩蓋的房子越大,子孫的負擔越大。主要就是因為“木閃片”其實價格不菲,維修更換是一個長期的負擔。先鋒書店的三棟藏房就是因為長期閒置失修,“閃片”屋頂早已千瘡百孔,無法抵禦雨雪的侵蝕,以至於部分夯土牆都有開裂坍塌的跡象。

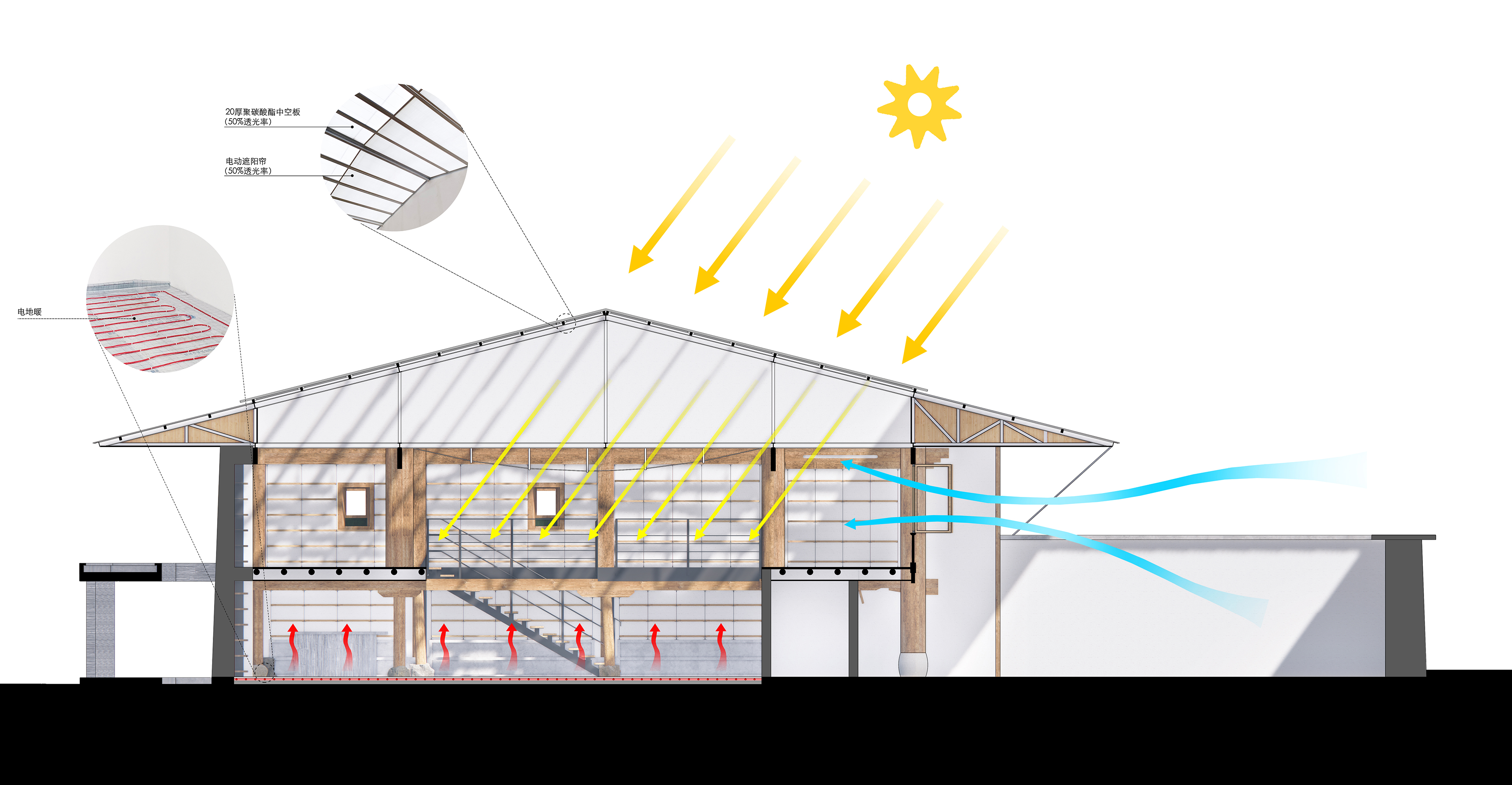

香格里拉美麗,但也很嚴酷。每年的11月就進入寒冷的冬季,直到來年4月大地才緩慢復甦。等到高原重新披上綠色,就已經是5月了。6、7、8三個月是雨季,雨水充沛,很多時候天空都被厚實的雲層覆益,直到傍晚才能放睛,即使是在夏天,也會偶爾感覺到濕冷。高原陽光強烈,冬季經常睛空萬里,新式的藏房民居都已經發展出成熟的陽光房體系。常見的做法是用玻璃把整個朝南的院子罩起來,形成一個大溫室來給房子內部加溫。這種做法近幾年越發普及和成熟,以至於在作為州府的香格里拉市,陽光房已經成為所有新建民居的標配。這種我們可以稱之為當代鄉土建築的做法,啟發了我們改造這三個藏房的主要策略。

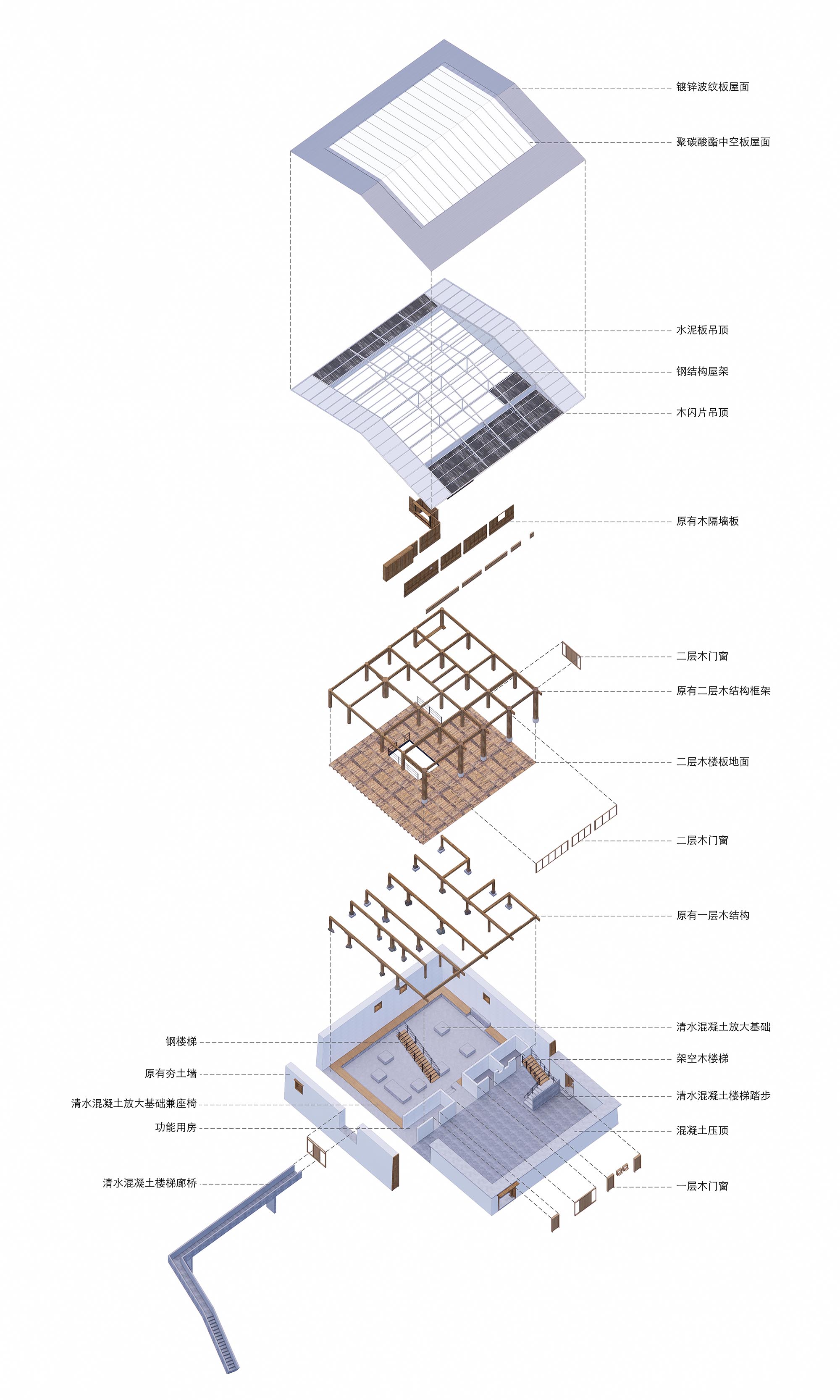

“Performative”這個詞,口語化地翻譯成“管用”,是這個改造項目的基本立場。主體木結構完好,那就儘量保留;夯土牆能遮蔽風雨,其熱工性能優越,那就把破損坍塌的地方修補一下也保留下來;屋頂已經損毀,傳統的“木閃片”屋頂體系也已經被時代地棄,那也不必多愁善感,用一個新的體系來替代它。

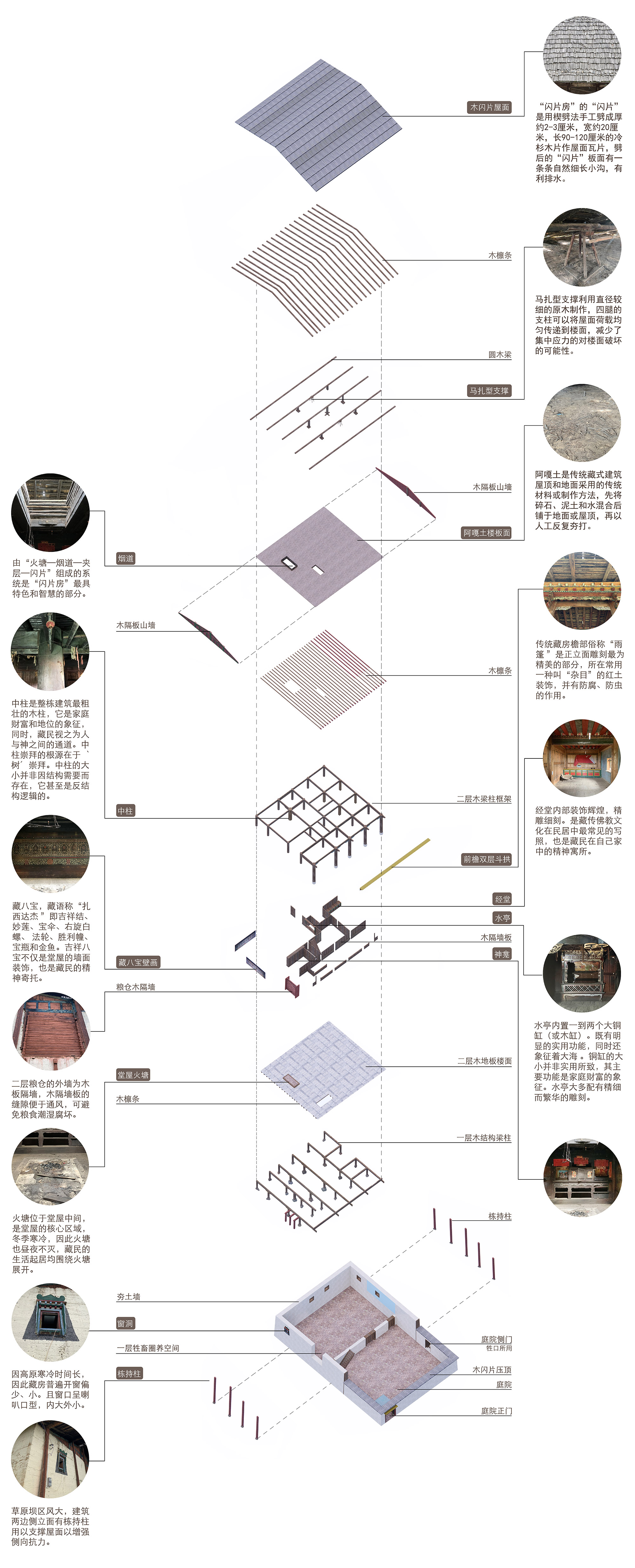

從藏房到書店,建築的使用場景從牧民的家屋變成了公共空間。首先要改善室內過於幽暗的狀態,讓更多的陽光進入建築內部。民間的經驗已經證明,陽光房適合香格里拉漫長的冬季,於是我們決定在藏房原來的木結構上直接放置一個輕鋼結構的屋頂,用可以選擇透光度的陽光板替代“木閃片”,然後在陽光板下設定電動窗簾,根據天氣條件來調節進入室內的光線。屋面的坡度遵照“閃片房”的原始形態,坡屋頂深遠的出挑也要保留,才能繼續保護夯土牆不受雨水侵害。這樣從外觀上看,藏房長在大地上的姿態沒有明顯的改變,只是屋面的材料更輕薄一點。

曾經隱藏在暗處的家屋突然沐浴在陽光裡,傳統藏房裡的生活現場像博物館裡的藏品被打亮,同時又轉化為另一種公共性的日常。我想這可以成為一個鄉村書店最恰如其分的表達。

改造後的建築內部空間 攝影:王策

改造後的建築內部空間 攝影:王策

適應性改造

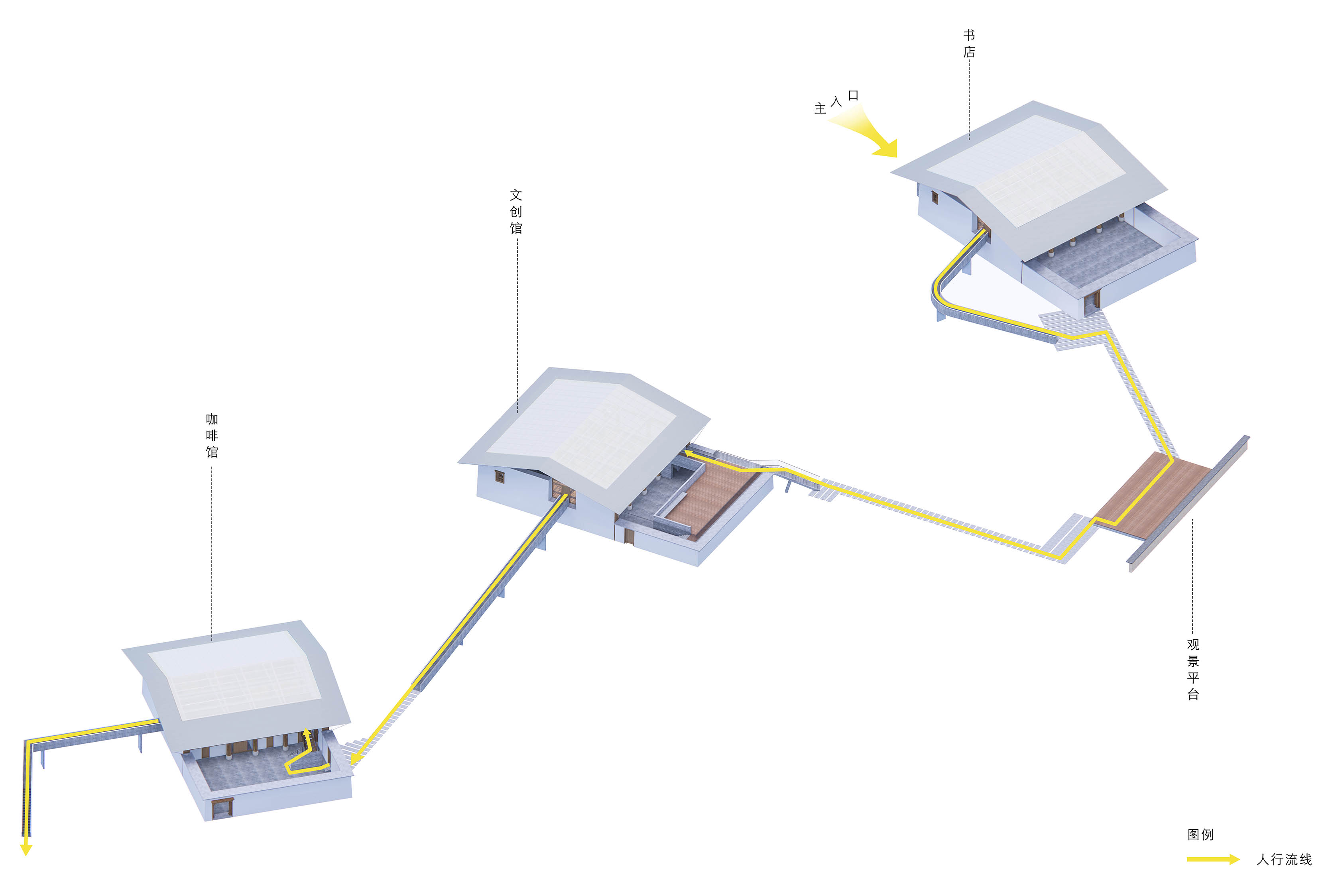

錢老師把三個藏房從東到西分別定義為書店、文創品店和咖啡館。我們於是根據這三種不同的使用需求來修改藏房原有的空間。書店需要一個一錘定音的大空間,以一個“文字廟宇”(於堅語)的空間表情來回應到訪者的期待。

雖然吳公村距離高鐵站和高速路口都只有半小時的車程,但小中甸還沒有成為一個流量密集的目的地,大多數客人都是專程探訪。我們於是在第一個藏房的中心切出一個兩層挑高的中庭,書架貼牆而立,周圍的木結構形成二層的跑馬廊,所有的書籍都在近人尺度,方便取閱。

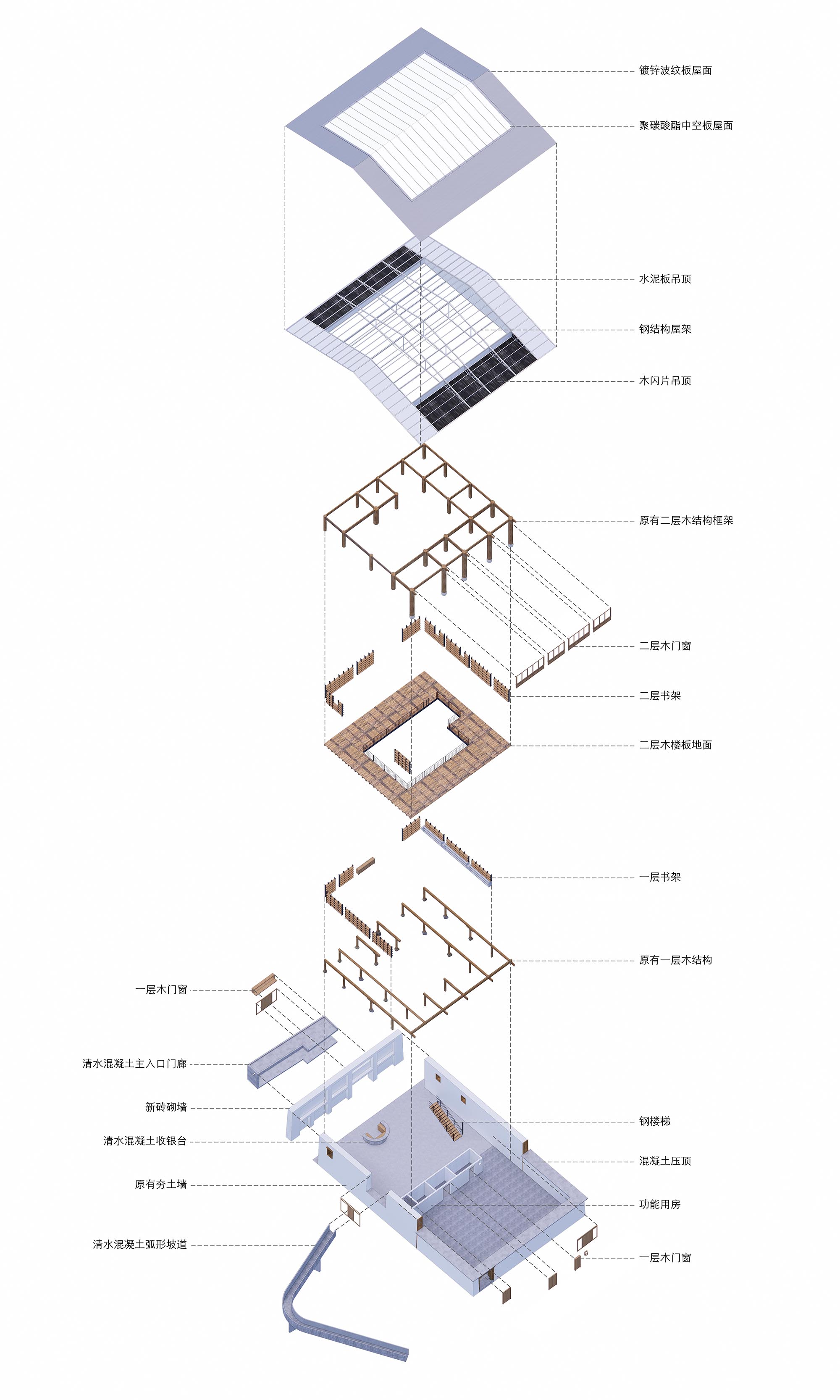

文創品店不需要很大的面積,於是我們把它設定在第二個藏房的二樓,整個地面層包括庭院的空間都設計為書店員工的生活區。為了保證員工宿舍的通風和採光效果,緊貼西側背牆的一跨樓板也被拆除,形成一個窄長的室內天井。

咖啡館需要強化其經營屬性,二層空間明亮舒適但不夠用;地面層的牲口棚太矮,幽閉而壓抑。於是我們把牲口棚的地面挖下去45釐米,夯土牆底部基礎放大一圈兒成為坐凳,原來用作柱礎的石墩被新澆築的混凝土方墩承托起來,牲口棚因此意外地收穫了一個被托舉陳列的效果。咖啡館不需要完整的大空間,老藏房的房間劃分正好為咖啡館提供了空間分區和空間場景,尤其是火塘周圍的起居空間一一神龕、壁畫、木製窗套和水亭一一本身就耐人尋味。

流線與景觀

「閃片房」南立面的夯士牆上鑲嵌了一個井乾式的木盒子,作為穀倉使用(夯土牆不透氣,所以用木刻楞式的外殼來確保穀倉的通風效果)。穀倉拆除後,夯土牆上就留下一個三米多寬的洞口,我於是想到在這個位置做一個混凝土廊道,可以引導客人從書店二層走出來,從高處緩緩接近大地。

這簡單的儀式感的確篡改了老藏房和大地的關係,但我認為是恰當的,感受大地和體驗藏房同樣重要。即使僅從使用的角度來看,藏房彼此距離太遠(書店和文創品店間距56米,文創品店和咖啡館間距38米),如何把三個房子串在一起成為一個連續的體驗,也是這個改造要思考的重點。

為了避開農田,書店的廊道探出去又折彎回來,在庭院大門處著陸,然後沿著田畦向南走到一個戶外平台。這裡原來就有一道矮牆,像是某種界定邊界的存在。這個位置和三個藏房都拉開了距離,提供了一個回望全域的角度。然後再向西接近文創品店,爬半層台階可上露台,從這裡可俯觀連綿的松林一直蔓延到遠處的哈巴雪山。穿過文創店的室內,一條30米長的設道架空在青稞田上,徑直走下去就是咖啡館庭院的後門。咖啡館的廊道面對水庫方向平直地探出,在完成對遠處浩瀚林場的瞭望後,再拾級而下,去接近更深處的自然。

為了避開農田,書店的廊道探出去又折彎回來,在庭院大門處著陸,然後沿著田畦向南走到一個戶外平台。這裡原來就有一道矮牆,像是某種界定邊界的存在。這個位置和三個藏房都拉開了距離,提供了一個回望全域的角度。然後再向西接近文創品店,爬半層台階可上露台,從這裡可俯觀連綿的松林一直蔓延到遠處的哈巴雪山。穿過文創店的室內,一條30米長的設道架空在青稞田上,徑直走下去就是咖啡館庭院的後門。咖啡館的廊道面對水庫方向平直地探出,在完成對遠處浩瀚林場的瞭望後,再拾級而下,去接近更深處的自然。

材料與建造

這是我們事務所開業以來完成的預算最為緊張的項目。施工隊也是通過政府的招標流程,確定了來自沙溪的農村施工隊。以我們多年來在鄉村實踐的經驗,這種條件下只能選擇最為常規的工程做法,而且對效果的期待必須為施工過程留出充分的容錯空間。

讓整個情況雪上加霜的是,原始藏房的建造完全沒有基本的幾何精度的概念。沒有絕對垂直的柱子,也沒有兩根完全平行的梁,更不存在一個真正水平的樓面。改造施工的過程中必須不斷地面對各種參差不齊的局面。

在這個傳統手藝快速消亡的時代,即使是在雲南,天然的材料、手工的做法也開始變得稀缺和昂貴,甚至會跟越來越無所不在的環保法規發生牴牾。也許越是遙遠的鄉村,越應該利用工業化的建造體系。

輕鋼結構和陽光板的屋頂是整個施工過程中最讓我們省心的環節(除了始料未及的木結構梁頂找平工序)。書店主入口的門頭和三個伸向大地的廊道用混凝土澆築,考慮到農村施工隊有限的支模技術和精度,我們索性就用從老藏房屋頂拆下來的“木閃片”來作範本。“木閃片”紋路深,澆築成型的混凝土表面非常斑駁,反倒是和整體上粗放的施工顯得匹配。回收的“木閃片”還有一個去處,就是用作坡屋頂山牆部分的飾面和懸挑部分的吊頂。這些久經風霜的“木閃片”刷上清漆後呈現出黑褐色,在用草筋白涂刷的牆面和閃亮的波紋板之間,加入了一個沉著的調子。

整個施工過程從2022年底一直持續到2024年6月初。過程中出現的各種意外和糾結我先不一一贅述。後來我讀到項目建築師廖輔鴻的駐場手記,才瞭解到更多更為具體的困難是如何被克服的。廖工的手記非常引人入勝。帶有人類學視角的施工駐場手記是不多見的,也讓我想起自己十多年前初到雲南時那種新鮮和興奮的感覺。

2024年6月22日,香格里拉先鋒書店開業。參加開業儀式的詩人于堅如是評價:“我們今天需要一種高級的文化。我們在平庸者文化俱樂部已經待得夠久。先鋒書店正是高級文化的先鋒。它不僅僅是一個書店,而且是一種尺度。這種尺度並非標新立異,而是與大地上那種古典的尺度相一致……如果香格里拉是‘天堂之邦’的話,這家先鋒書店可謂‘天堂書店’。這是一家精神性的書店,一家會令人感動的書店,超越我們時代無所不在的功利主義、生意經。它像那些城堡式的古老民居,吃立在天空、白雲、草原、森林、祭石堆、村莊之間,莊嚴而自信,如同自天而降的文宇廟宇。天、地、人、文四位一體。開業當天,不會寫漢宇的居民也大群湧來,它們是大地上古老的讀者一一‘天地有大美而不言’的讀者。他們唱秋跳舞,煨乘祈福,用祭祀天地諸神的儀式祝捉書店開業。”

建築圖

作品資訊

作品名稱:香格里拉先鋒書店

作品位置:中國雲南省迪慶藏族自治區小中甸鎮吳公村

業主:先鋒書店、香格里拉市小中甸鎮人民政府

作品類型:舊建築改造、木構、鋼構、書店、咖啡館、商業空間、餐飲設施、中國建築師、中國建築

設計時間:2022.5-2022.10

建設時間:2022.12-2024.6

建築面積:1513平方米

結構體系:傳統木結構、鋼結構、鋼筋混凝土結構

設計單位:趙揚建築工作室

主建立築師:趙揚

設計團隊:趙揚、廖輔鴻、王賀、蘇洛(實習)

施工駐場:廖輔鴻

其他參與單位:

結構:馬智剛

機電:kcalin卡林機電設計(孫晶、李鑫)

照明:離火照明設計(重慶)有限公司

施工:雲南東啟豐建築工程有限公司

攝影:王策

視訊版權:趙揚建築工作室