後施工錨栓技術的應用與發展

在日本建築產業中,清水建設株式會社(Shimizu Corporation)向來扮演著舉足輕重的角色,該公司致力於新技術的研發及應用。清水建設於2024年12月24日發布消息,該公司開發的「後施工錨栓」(あと施工アンカー,Post-installed Anchors)的設計及施工方法,取得了日本國土交通大臣的強度指定,為建築產業帶來了新的變革。這項新的施工方法,主要應用於鋼筋混凝土造(Reinforced Concrete, RC)及鋼骨鋼筋混凝土造(Steel Reinforced Concrete, SRC)的結構本體,與鋼骨小梁的接合,具有大幅縮短工期、降低成本與減少施工過程中產生的廢棄物等多重優勢,因而受到矚目。

後施工錨栓工法安全性與適用範圍

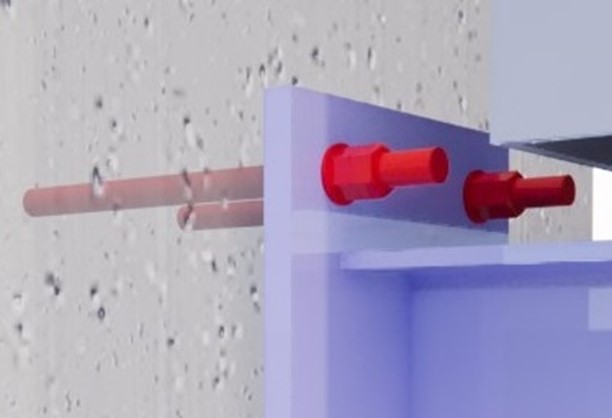

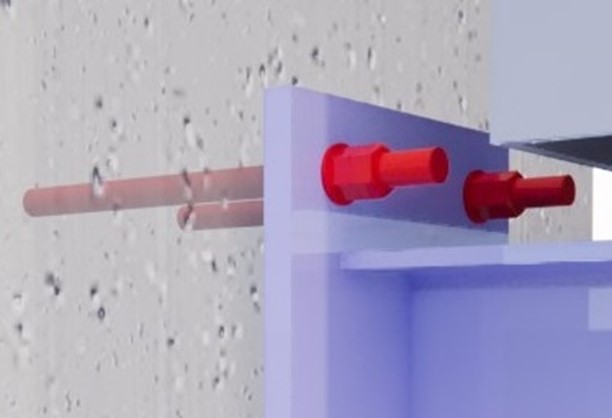

此番取得強度指定的「後施工錨栓」(あと施工アンカー,Post-installed Anchors),主要是使用鋼筋,作為錨栓的主材料。此鋼筋須先鑽穿混凝土的結構本體,再將接著劑注入孔內,最後插入鋼筋並將其固定。

根據 2022 年 3 月日本國土交通省告示第 1024 號的修正內容,通過強度認證的「後施工錨栓」(あと施工アンカー,Post-installed Anchors),其應用範圍已大幅擴展。除了既有的,使用於既有混凝土結構及其耐震補強構件的接合之外,更可以應用於承受長期荷重(例如:自重)的構件接合,如鋼骨小梁等。這項進展,無疑為建築物的增建、改建及修繕工程,提供了更大的彈性及便利性。

後施工錨栓的示意圖

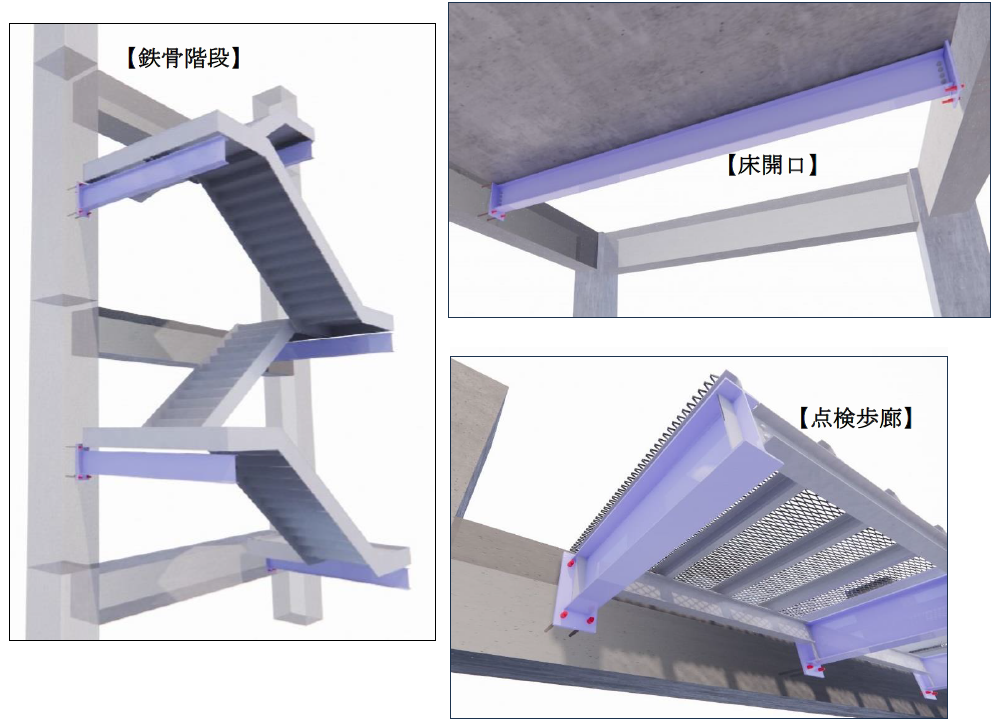

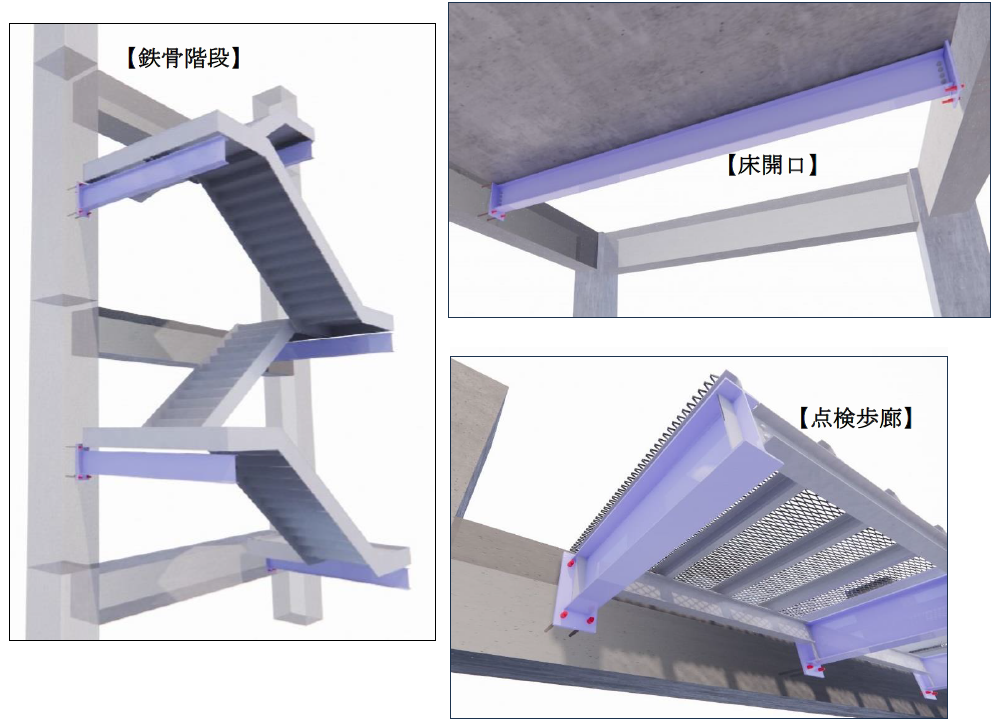

固定鋼骨小梁的後施工錨栓示意圖

嚴謹的實驗驗證與工法的確立

清水建設為了確保「後施工錨栓」(あと施工アンカー,Post-installed Anchors)的安全性及可靠性,進行了一系列嚴謹的實驗及研究。他們製作了超過 500 個試驗樣本,並針對母材混凝土的結構強度、錨栓的有效埋入深度、鋼筋的直徑,以及施工的方向等等的多種參數,進行了詳細的性能驗證。同時,也透過實驗,建立了適切的鑽孔方法及接著劑的填充方式。

基於這些數據及研究成果,清水建設株式會社(Shimizu Corporation)的「後施工錨栓」(あと施工アンカー,Post-installed Anchors)設計及施工方法,最終通過了層層的審查,取得了日本國土交通大臣的強度指定。

根據研究,此工法所使用的「後施工錨栓」,其設計及施工方法,在母材混凝土強度 18~36N/mm2、錨栓用鋼筋直徑 D10~25 (數字為鋼筋直徑),以及有效埋入深度為鋼筋直徑 7~20 倍的條件下,皆能展現出優良的性能。

施工效率與環境衝擊的考量

在過去,鋼骨小梁通常用於防止混凝土樓板開口端部產生撓曲變形,以及作為從結構本體懸挑出的檢查走道、鋼骨樓梯的支撐構件。而傳統上,若要增設鋼骨小梁,必須先將母材混凝土結構本體,鑿開至足以容納錨定螺栓(Anchor Bolt)的尺寸,待錨定螺栓(Anchor Bolt)設置完成後,再重新灌注混凝土。

這種傳統的做法,除了施工步驟繁複、耗時費力之外,更會對既有的鋼筋造成損傷,並產生大量的噪音及粉塵。此外,重新灌注的混凝土,也可能造成錨栓的位置偏移,進而影響到結構的安全性。由於上述的這些缺點及疑慮,更簡便、安全的「後施工錨栓」(あと施工アンカー,Post-installed Anchors)接合工法,便成為了市場上殷切期盼的替代方案。

新工法的優勢

清水建設所開發的「後施工錨栓」設計及施工法,與傳統的工法相比,具有顯著的優勢。若將傳統工法的工期、工程費用,以及產生的廢棄物量,皆視為 100,則採用此新工法,可將工期縮短為約 30、工程費用降低為約 15,產生的廢棄物更可大幅減少為約 1。

由此可見,「後施工錨栓」工法,不單提升了施工的效率,也帶來了更好的經濟效益,更減少了對環境的衝擊,可謂一舉數得。而根據日本建築學會的統計,近年來日本的建築工程中,鋼骨鋼筋混凝土結構(SRC造)的使用比例有逐漸增加的趨勢,而「後施工錨栓」工法的應用,也將為此類結構的設計及施工,帶來更多元的可能性。

新工法的應用

由於「後施工錨栓」(あと施工アンカー,Post-installed Anchors)工法具有前述的種種優勢,清水建設未來將不分新建或增改建工程,皆會廣泛地推廣及應用此項技術。此技術的推廣及應用,將為日本乃至於全球的建築產業,帶來正面的影響,並為永續發展的願景,貢獻一份心力。清水建設也與日本知名接著劑製造商,同時也是接著劑產品線相當完整的「日本喜利得株式會社」(Hilti Corporation)合作,開發此施工方法。

而「後施工錨栓」(あと施工アンカー,Post-installed Anchors)的應用,也將有助於減少建築物生命週期中的碳排放,進而為全球的環境保護,帶來實質的助益。而此技術的發展,也將持續引領建築產業的革新,並為人們打造出更安全、更舒適、更環保的生活環境。

參考資料

2022年3月の国土交通省告示第1024号の一部改正

2022年3月國土交通省公告第1024號的部分修正(摘錄)

・修正前:施工後錨栓(用於連接現有鋼筋混凝土結構等與其補強構件的構件,第二第十三號中同樣適用)接合部的抗拉及抗剪允許應力,應根據其品質由國土交通大臣指定數值決定。

・修正後:施工後錨栓用於連接鋼筋混凝土結構等與結構耐力上主要部件的接合部時,其抗拉及抗剪允許應力,應根據其品質由國土交通大臣指定數值決定。

あと施工アンカーの設計・施工法に初の強度指定~工期短縮・コストダウンに大きく寄与~

2024.12.24

清水建設(株)<社長 井上和幸>はこのほど、日本ヒルティ(株)<社長 堺直樹>の協力を得て、短工期・低コストで鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の躯体(コンクリート躯体)に鉄骨小梁を接続する「あと施工アンカー」の設計・施工法を確立、この設計・施工法の信頼性を証する初の強度指定を国土交通大臣から取得しました。この強度指定により、当社が設計、あるいは設計支援を行い、施工する現場では「あと施工アンカー」の採用が進み、工期・コストの差別化が期待されます。

今回、強度指定を取得した「あと施工アンカー」は、コンクリート躯体を穿孔し接着剤を注入した孔に挿入・定着させる鉄筋が対象です。2022年3月の国土交通省告示第1024号の一部改正後、強度指定を取得した「あと施工アンカー」については、用途が拡大し、従来の既存コンクリート躯体とその耐震補強部材との接合に加え、鉄骨小梁など常時荷重を受ける部材との接合にも適用が可能になりました。

当社は、告示の一部改正を踏まえ、いち早く強度指定の取得に取り組み、母材コンクリート躯体の強度、有効埋込み長、鉄筋径、施工の向きといったパラメータを変えながら500体超の試験体を作成し、アンカーの性能を確認。また、施工法についても実験により適切な穿孔方法や接着剤の充填方法などを確立。その結果、母材コンクリート強度18~36N/mm2、アンカー用鉄筋D10~25(数字は鉄筋径)、有効埋込み長が鉄筋径の7~20倍の「あと施工アンカー」の設計・施工法について、信頼性を証する強度指定を国土交通大臣から取得することができました。

常時荷重を受ける鉄骨小梁は、コンクリート床の開口端部に発生する撓みを防止する補強材、躯体から跳ね出した点検歩廊や鉄骨階段を支える支持材などとして用いられています。従来、鉄骨小梁を増設する場合、小梁を固定するアンカーボルトが収まるほどの大きさで母材コンクリート躯体を深く斫り取りアンカーボルトをセットし、そこにコンクリートを再打設していました。このように施工手間がかかるうえ、斫り工事による既存鉄筋の損傷、騒音・粉塵、コンクリート打設によるアンカーの位置ずれ、周囲の汚損などが懸念されることから、容易に施工できる「あと施工アンカー」による接合が求められていました。

コンクリートを大きく斫り取り、アンカーボルトをセットしていた従来の施工法の工期と工事費、廃棄物の発生量を100とすると、強度指定を受けた「あと施工アンカー」を用いることで、それぞれ約30、15、1になります。このように、「あと施工アンカー」は大きなメリットをもたらすことから、当社は新築・増改築を問わず広く展開していく考えです。

≪参 考≫

2022年3月の国土交通省告示第1024号の一部改正(告示から)

・改正前:あと施工アンカー(既存の鉄筋コンクリート造等の部材とこれを補強するための部材との接合に用いるものをいう。第二第十三号において同じ。)の接合部の引張り及びせん断の許容応力度は、その品質に応じてそれぞれ国土交通大臣が指定した数値とする。

・改正後:鉄筋コンクリート造等の部材と構造耐力上主要な部分である部材との接合に用いるあと施工アンカーの接合部の引張り及びせん断の許容応力度は、その品質に応じてそれぞれ国土交通大臣が指定した数値とする。

あと施工アンカーのイメージ

あと施工アンカーで固定した鉄骨小梁のイメージ

ニュースリリースに記載している情報は、発表日現在のものです。ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がございますので、あらかじめご了承ください。ご不明な場合は、お問い合わせください。