任何行業都一樣,建築工作者的大多數技能無法光靠學校教育來傳授,必須藉由多年工作和解決實際問題而獲得,對於剛畢業的建築系學生而言,在第一次現地勘查時,與營造廠、顧問、工程師和施工人員接觸可能會令人不知所措,尤其是如果他們正在探索在施工中如何進行實際操作的話。

在建築工地裡能學到許多東西,包括施工人員使用的專業術語,而這些術語可能是你在上學時老師完全沒有教過的。雖然建築詞典似乎是一個合適的解決提案,但在工地隨身攜帶一本涵蓋 25000多個術語的書,像是Cyril M. Harris的《Dictionary of Architecture and Construction(建築與建築工程辭典)》,幾乎不可能(而且遇到不懂的東西才查資料,可能會被人瞧不起)。

在本文中列出了 50 個營建術語及概念,方便新手建築師們用來加深印象,也是因為這些情況每位建築師在工作中多多少少都會碰到,由於原文是以美國的建築工作為主,不一定適用於其他地方,請參考閱讀。

1.總工程造價(All-in Rate):在施工中,這個詞是指一件工程案的總費用,包括所有的直接和間接成本。該術語通常也用於金融領域。

2. 請照建築師、備案建築師(Architect of Record):是指在建築執照上所列的建築師,在美國,「Architect of Record」卻不一定是負責設計的人,有時在工地附近沒有辦公室的知名建築師會僱用一些「請照建築師」,讓他們負責現場工作或利用他們在特定領域的專業知識來解決施工問題;這樣的工作方式在台灣也很常發生,尤其是許多建設公司喜歡邀請國外知名建築師到台灣為他們設計建案,這時候就需要開業的台灣建築師擔任請照建築師。

3.牆身收分(Batter):該術語是指在建築中使牆壁或結構向內傾斜,有些建築師會選擇這種設計形式來提供結構強度,而另一些建築師選擇它則是出於裝飾目的。

4.BIM:建築資訊模型(Building Information Modeling),是建築、工程和施工中的數位化轉換過程,建立涵蓋建築工程全生命週期的數位資訊庫,以實現各個階段、不同專業之間的資訊集成和共享。

5.搭建(Blocking):此名詞來自「積木(blocks)」一詞,是指在木框架建築中施工人員使用短木塊或木材邊角料來填充、分隔、連接或加固結構的技術。

6.BOQ:即工程量清單(Bill of Quantities),是由估算或成本顧問準備的文件,其中包含整個建設計畫所涉及的所有材料和勞動力的清單。該文件通常由營造廠在報價階段使用,方便他們對所投標的工程進行報價。

7.井式支架(Box Crib):該術語是指在施工過程中用來加固重物或為重物增加額外支撐的一種臨時結構,結構形式像疊疊樂遊戲一樣,但不需要擔心結構會倒塌,因為其足夠穩定。用於製造井式支架的材料通常是木條,由於這種結構搭建快速、穩定實用,也經常被用在電影製作中,對平台、小車軌道等各種臨時結構進行加固。

8.建造工程師(Building Engineer):施工建造時的關鍵人物,他們精通於此,並對施工過程中發生的大部分事情負責。建造工程師的職能因國家而異,但共同點是,他們都是施工、技術、設計、評估和維護方面的專家。

9.曲線(Cant):指曲面上的斜線或有角度的線,可以將其視為對建築物平面的邊緣進行倒角。這種設計手法在巴洛克建築中被大量使用,以創造出構圖的連續感。

10.災難性故障(Catastrophic Failure):該術語的字面含義已經非常明顯,「災難性故障」是指突然的、無法恢復的施工事故。這個術語已經擴展到了其他領域,現在也多用於指化學工程事故、槍支彈藥的走火以及電力網路的系統故障等。

德國奧利維蒂中心 / 埃貢·艾爾曼 © MORITZ BERNOULLY

11.混凝土保護層(Concrete Cover):與鋼筋混凝土有關,指結構構件中鋼筋外邊緣至構件表面範圍用於保護鋼筋的混凝土部分,也指安裝的鋼筋與混凝土外表面之間的這段最小距離。混凝土保護層有幾個重要的用途,包括:保護鋼筋免受腐蝕、充當隔熱層、以及為鋼筋提供足夠的嵌入深度以發揮鋼筋的作用。

12.混凝土底板(Concrete Slab):是在絕大多數的結構中較少會使用到的建築構件之一,它是指用於建造地板或天花板的水平混凝土平台,平均厚度約 10-40 公分。一般有四種類型(波紋板、帶肋板、華夫格板、單向板),每一種都因特定的設計要求或耐久性而生產。

13. 空間改造(Construction Build-Out):指當原有的空間已不能滿足新業主的需求,在接受承租者或營造廠的評估和意見後,為達到新的使用目的,而對現有的空間進行改造或最佳化的過程。 14. 水平砌體層(Course):除了在學校裡上的課程外,該詞匯還用來描述一排連續的磚石砌體層。無論是石頭、磚塊還是混凝土塊組成的水平砌體層,都可以有多種方向和類型。

15.交叉支撐(Cross Bracing):交叉支撐是一種結構部件,用於提高結構的耐久性。這種類型的支撐可用於許多不同類型的樑柱結構上,比如 X 形支撐既可以防止建築物在地震時完全倒塌,也可以防止木椅的散架。

青衣江路小學校 / 跡·建築師事務所 © 是然建築攝影

早稻田大學本莊高等學院體育館 / 日建設計 © Gankosha, Harunori Noda

16. 挖填法(Cutand Fill):在建造鐵路和運河時,工人們會修建路基邊坡(像一個微型山谷一樣)來安裝並鋪設鐵路。被移動的土壤,即填充物,隨後會形成相鄰的路堤,進而最大程度地減少勞動力。這種方法現在經常被用於各種規模的建築工地的施工中。

17.防潮(Damp Proofing):由於潮濕是最常見的施工問題之一,因此防潮是對結構進行的一種極其重要的保護手段,以防止潛在的水分被牆壁吸收並進入內部。根據結構的性質及其可能面臨的潮濕問題,可以在混凝土隔板與最外層的飾面間使用多種材料,甚至是直接充當飾面,以發揮防潮和防止損壞的作用。

18.設計施工一體化(Design-build):在大多數工程中,由於兩個或更多團隊之間的時間衝突,導致施工經常被推遲。設計施工一體化背後的理念是,設計單位也負責繼續建造它。這是一種交付系統,在該系統中,設計和施工被視為「連續的單點責任(single-point-responsibility)」,這不僅有助於按時交付工程,還能夠降低成本。

19.斜肋構架(Diagrid):該術語背後的想法非常簡單:對角線+網格(diagonal + grid)。斜肋構架是一種對角相交的鋼梁框架(有時是木製或混凝土),相比於傳統類型的鋼框架,這種結構能夠節省更多的鋼材量。

20. 封裝(Encasement):在建築工地上,封裝可能指以下兩種情況之一:在某些情況下,由於結構原因,下水道和其他地下管道可能需要封裝在混凝土外殼中;或者,該術語也指將已安裝在石棉等結構中的危險材料包裹起來的過程。

重慶約克郡光環購物公園 / PHA湃昂 © PHA湃昂

21. 鷹架(Falsework):主要用於大型的拱形結構和橋梁,鷹架是一種臨時結構,用於在施工或維修期間支撐和保持結構跨度。

22.模板(Formwork):模板是鷹架的最佳夥伴。它也是一種施工中會用到的臨時結構,將混凝土倒入其中,等待沉降和凝固,即可澆置出所需形式的混凝土構件。

23.接縫(Joint):該術語指結構中兩種不同的材料構件之間的部分,這些材料構件彼此之間沒有任何的物理連接,只是保持水平上的對齊或者上下重疊。

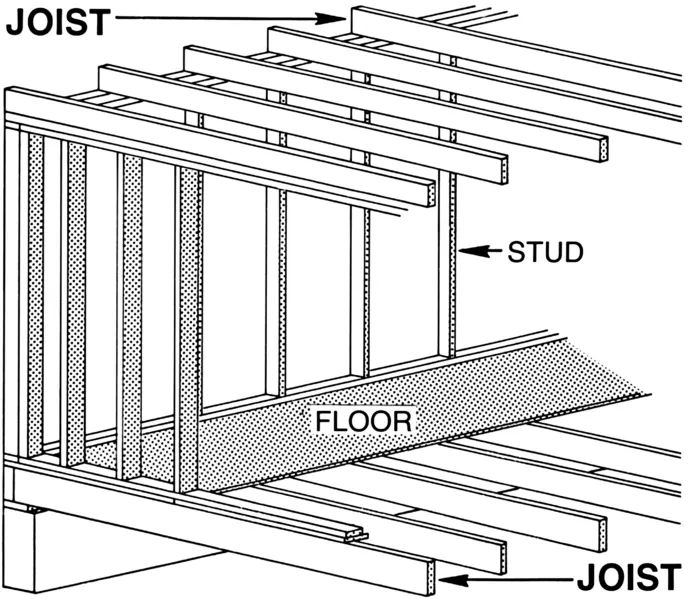

24.托梁(Joist):托梁是大跨度結構中的一個關鍵構件,因為它們有助於將荷載從梁轉移到立柱和隔牆龍骨上。這些構件在水平方向上與梁垂直連接,並直接落在柱體上。

25.精益建造(Lean Construction):精益建造是一種新開發的交付系統,已經進行了多項研究,目的是以最大程度地減少材料、時間和精力的浪費,進而實現有效率的建造過程。

龍岩工人文化宮 / 天津華匯 © 存在建築攝影

26.升板施工(Lift Slab Construction):也稱為 Youtz-Slick 法,升板施工法確保了施工中的時間效率和安全性。具體操作是:以地坪為底模,就地澆置各層的混凝土板,然後採取液壓千斤頂提升到指定位置。這種方法不僅節省時間,也免去了以往工人需要在高處創建和使用模板的風險和麻煩。

27.飛簷椽(Lookout):飛簷椽是一種木製托梁結構,以懸臂的方式延伸到外牆之外,用於支撐建築中的屋頂覆蓋層。

28.地下排水溝設置(Moling):這是一隻 60 公分長、6 公分寬的鋼制「鼴鼠(mole)」,好吧,其實是一種插入地下的氣動裝置,它能在不使用任何溝槽的情況下,為地下管道、加熱盤管和熱泵系統打洞。

29.單體混凝土施工(Monocrete Construction):單體混凝土施工是指僅使用螺栓來對預鑄混凝土構件進行連接,繼而形成新的混凝土結構的一種營造廠法,由此形成的結構稱為全螺栓連接裝配式混凝土結構(B-PC)。

30.績效差距(Performance Gap):類似於你希望在週末前提交三份設計提案,但由於你太累了,於是最終只完成了一份。績效差距是指預期的工作進度與現場結果有明顯差距的情況,這可能是由於環境、施工工藝或業主本身的原因導致的。

31.預鑄混凝土(Precast Concrete):作為最常用的混凝土形式之一,預鑄混凝土是一種在工地外預先製造的混凝土構件,在工廠生產完成後再轉移或提升到施工現場。無論是小的砌塊,還是大的板材,預鑄混凝土都能滿足特定的大小或類型需求,且始終保持著堅固又易於安裝的特性。

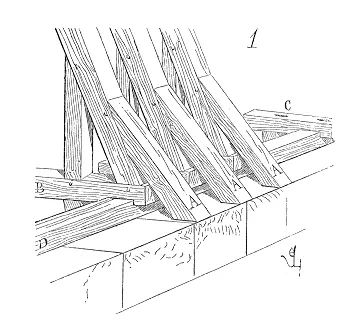

32.檁條(Purlin):檁條是指在水平方向上以垂直角度鋪設在屋頂梁架上的一系列構件,其作用是對額外的結構或材料提供支撐。

33.工程量計算(Quantity Take-off):在開始施工階段之前,估算人員會進行研究,以獲取完成所需材料和勞動力的詳細數據。這個過程稱為工程量計算,能夠幫助開發人員充分瞭解施工階段的預期情況。

34.椽架(Rafter):椽架是一連串傾斜的木構件,鋪設在檁條之上,用於支撐屋頂,水平方向與兩端的牆體相接,通常向外伸出以形成屋簷。

35.邊緣托梁(Rim Joist):在樓板系統中,末端托梁,通常是指一排托梁中第一條和最後一條托梁,與其他托梁平行。而邊緣托梁則指的是與這排托梁的末端垂直連接的托梁,其作用是為樓板系統的末端提供橫向支撐。

36.碎塊化(Rubblization):為了節省時間和額外成本,不再需要的現有混凝土將被分解成碎塊,並留在原處作為新表面的基層,而不是將其視為工程廢料並轉移到別處。

37.範圍蔓延(Scope Creep):該術語表明對建築進行的持續變更和修改已超出了其原始範圍,並且不再受關鍵計畫的利益相關者的控制。範圍蔓延通常是內部溝通失誤和某些當事人之間發生分歧的結果。

38.搭疊壁板(Shiplap):你可能在任何地方都見過搭疊壁板,但卻只是把它們稱為木板。搭疊壁板是一種廉價的木板或面板,通常固定在穀倉、棚屋和住宅的側面。

39.支柱(Shoring):該術語是指在施工過程中,臨時組裝金屬或木材支柱以支撐結構的一種加固方法。根據所需的支撐強度,支柱可以垂直、水平或對角安裝。

40.土堆(Soil Stockpile):我們小時候可能都堆過沙子金字塔吧,這裡說的土堆指的就是它的大型版本,當推土機在施工現場挖掘土壤並將它們堆在一邊時,就會產生土堆。這些土堆永遠不會被浪費,因為它們之後會被用於平整基地(參見「挖填法」)。

41.隔牆龍骨(Wall Stud):隔牆龍骨是木製或鋼制牆體框架中的關鍵組成部分,因為它們是幫助支撐並傳遞承重牆和非承重牆荷載的豎向構件。

42.上部結構(Superstructure):一般來說,上部結構是指建在另一個結構之上的結構。通常,該術語用於描述建築物的任何地面以上的部分,而建築物在地下的部分則反過來稱為下部結構(substructure)。

43.薄殼結構(Thin-Shell Structure):在現代建築中經常使用這種結構,它是一種由輕質混凝土構件組成的結構,通常用於屋頂。這些大型構件通常是彎曲的,利用某些形式的結構性能來減少材料厚度。

44.空心牆(Cavity Wall):當遇到建築物中的兩個牆體構件無法合並在一起的問題時,空心牆中的連接體(Ties)就開始發揮作用。這種連接體通常由塑膠或金屬絲製成,放置在兩種材料之間,將它們「綁(tying)」在一起以形成一個統一的整體。

45.封頂(Topping Out):封頂是一種可追溯到古代斯堪地那維亞半島的儀式做法,最初是指建造者在結構頂部安裝木樑來表示竣工。如今,封頂代表著建築最上部的結構部件安裝完成的時刻,通常被認為是一個主要的建設里程碑。

46.Trombe牆:Trombe牆是專為寒冷國家設計的一種太陽能建築構件,由法國工程師 Felix Trombe 和建築師 Jacques Michel 在 1960 年代開發。與溫室原理類似,它的工作機制是先在帶有開口的牆外建造一層玻璃外層,在冬季陽光充足的時候吸收熱量,然後在夜間緩慢釋放熱量。採取牆體的開口,熱量會被傳遞到室內以保持夜間的溫暖。

47.基礎托換(Underpinning):基礎托換是一種加強現有結構基礎的技術。因為,如果建築體是要落在既有結構體上,基礎可能由於老化或損壞而變得不夠堅固,以至於無法承載新的建築物。根據每個結構最佳的解決提案,基礎托換可以是對大體積的混凝土基礎進行托換,也可以是微型的樁式托換。

48.VDC:虛擬設計與施工(Virtual Design & Construction),指建立一個包括該建築的所有跨領域內容的資訊模型。其中內容包括但不限於工程建模(產品、流程)、分析方法、基於模型的設計、調度、成本計算和可視化。

49.空心雙向板(Voided Biaxial Slab):為了能夠降低大跨度鋼筋混凝土板的成本和重量,Joseph-Louis Lambot 決定在混凝土砌塊內部製造空隙,這種做法製成的板材在減少了混凝土用量的同時,仍保持了之前的外觀和整體耐久性。這些板被稱為空心雙向板,目前在建設施工中被大量使用。

50.分區(Zoning):分區法由政府制定,該法律法規的實施目的在於幫助建築師和城市規劃師們確定建築限制條件以及在城市中的定位。簡而言之,就是住宅區內能只有住宅,商業區內只能有商場等等。