作者:徐岩奇建築師2021

細數筆者幾趟難忘的建築旅行都和柯比意有關,2017年初和王增榮老師等人到印度、孟加拉旅行,同樣以建築朝聖為主,看到了柯比意(以下簡稱柯)、路易斯康(以下簡稱康)的精彩作品。由於地理位置位於南亞,夏天非常炎熱,比較能感受強烈的地域特色建築。

例如亞美達巴德紡織協會大樓3米深的遮陽,面對西向所產生陰影,伴隨曲線平面讓參觀者隨意走動,涼爽的風吹過,陰影下的空間是最好體驗建築所在。和我第一次參觀柯在歐洲作品感受很不一樣,但旅行過程也帶來更多的疑問,需要透過閱讀來化解。

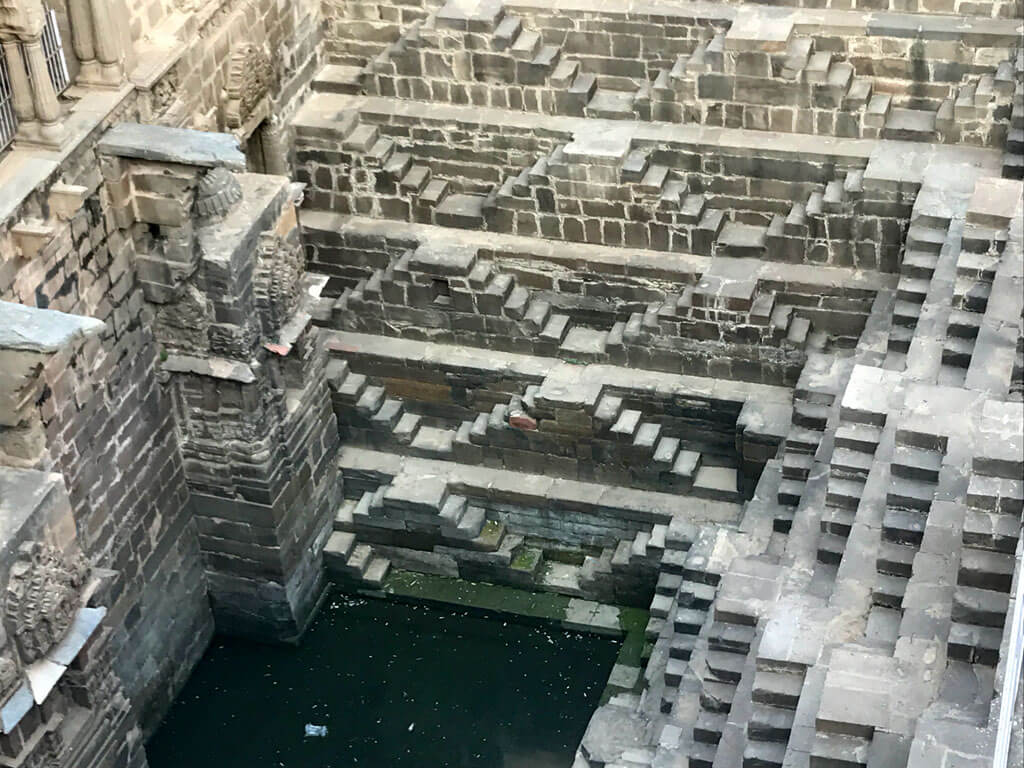

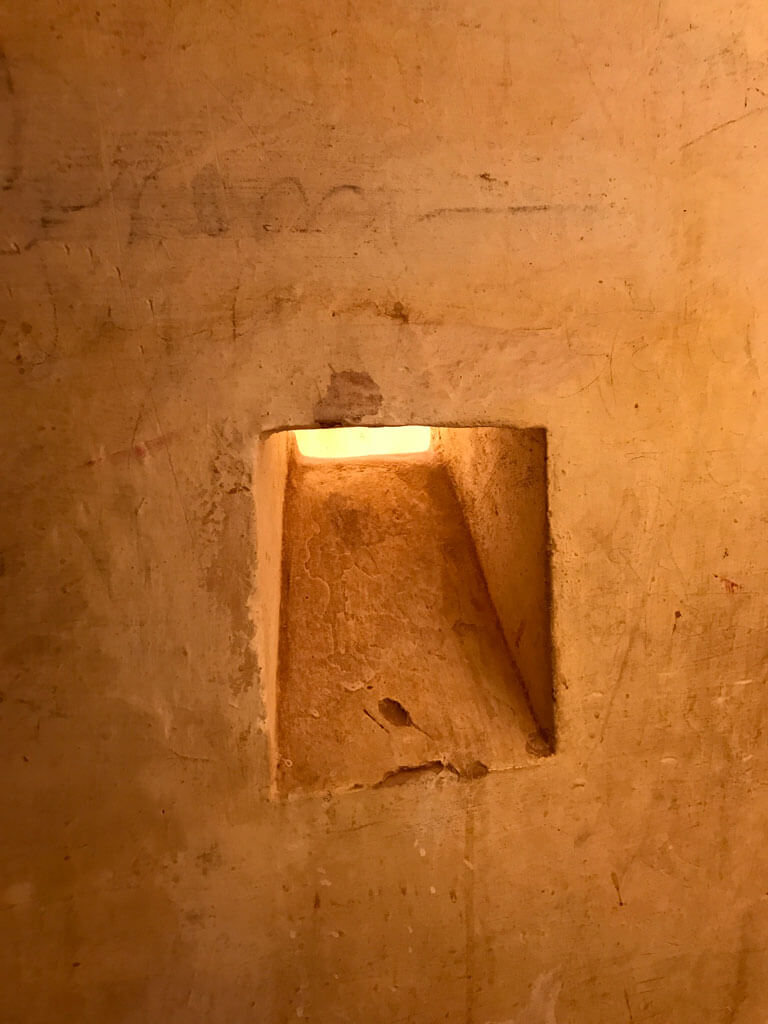

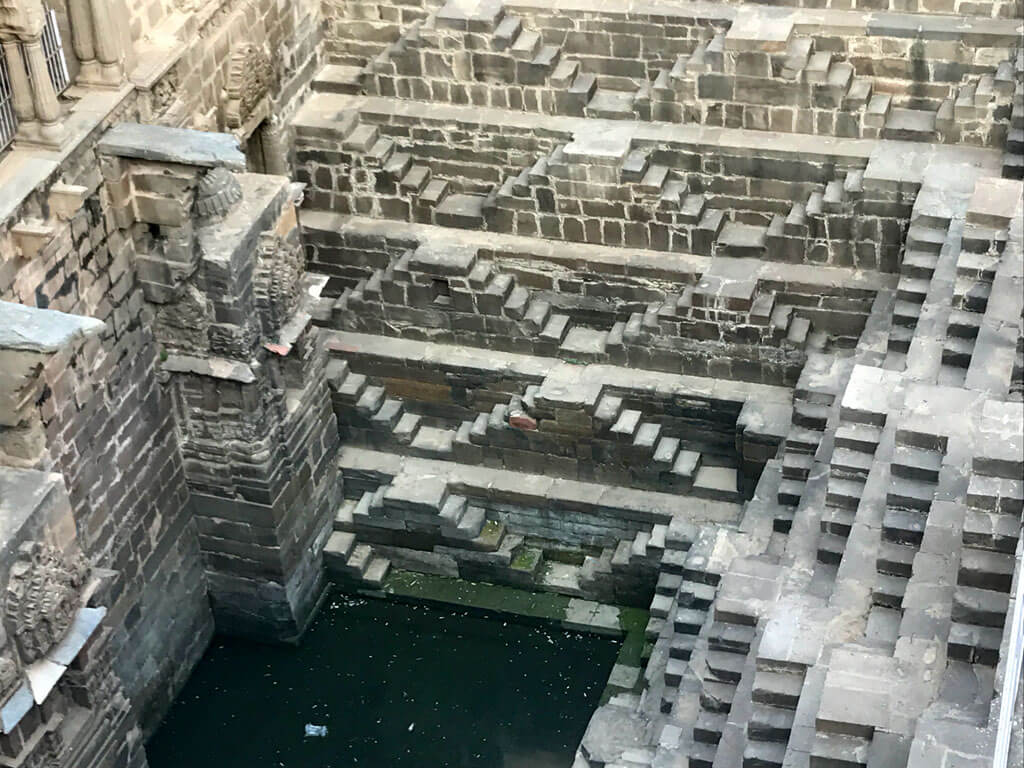

印度旅行經驗非常特殊,可以看到人車和牛、羊、馬、駱駝、大象爭道的城市奇觀,吃咖哩到第三天就開始懼怕,看到比較陌生的回教建築…等。傳統建築提供非常豐富的靈感,例如:階梯水井( The Adalaj Stepwell)伴隨著大樓梯的地宮,琥珀堡厚實牆的喇叭口開窗、坡道,回教清真寺或宮殿建築有著大量的半戶外空間、落水頭、水元素…等等,處處非常驚訝!邊參觀邊想著柯一定來過,他應該是透過旅行從傳統中找到靈感,再轉換成現代建築語言。所以是柯帶給了印度建築資產?還是印度這個古老國家啟發了柯?

筆者十年前寫了一篇「建築作為柯比意的畫布」,記錄2006年我在歐洲旅行的見聞,第一次實際體驗柯的作品時,內心非常激動 ! 常被朋友笑說言必稱柯,而我常引用柯的方法,體識柯的五個要素簡單易懂,是很好的建築入門方法,並應用在高雄大學建築系低年級的教學。

回憶我念中原大學建築系時(1985-90年),因著後現代主義的盛行,跟著宣告現代建築已死;建築史的教學枯燥無味,並不會有人想要研究柯的建築,而當時多數同儕對柯也感到陌生。隨著時代變遷,拜科技之便有了網站、FB,2016年有17棟作品UNESCO選為世界文化遺產,反而形成了一股風潮,若不認識柯又好像落伍了!另一種極端地把柯當神崇拜。同時批評的文章著作也漸多,這些爭論對我們而言相對陌生。

柯早期作品被部分史學家歸類為所謂的「國際樣式」International style,幫柯和包浩斯貼標籤的是強生(Philip Johnson)和希區考克(Henry-Russell Hitchcock),之後還衍生後現代的說法,現多被認為膚淺。印度系列和法國廊香教堂、拉圖黑特修道院都屬於1950年後的作品,這些作品跳脫理性,且有很強烈的地域性。

印度作品主要在亞美達巴德(Ahmedabad)、 香地葛(Chandigarh) ,功能包含美術館、城市設計、國會大廈、法院、大學..等等。這些建築有著共同的特色就是運用大比例的中介空間對應炎熱氣候,以供行人遊走在半戶外空間,和柯早期的白色方盒子不一樣。例如亞美達巴德紡織協會大樓外框雖是幾何,內部平面則是曲線,廊香教堂則是徹底的自由型態了。

柯會成長的美術館系列,共有三棟,分別在東京、亞美達巴德、香地葛。在東京的西洋美術館完成度,施工的品質很好,容易抵達參觀。在印度的兩座建築搭配紅磚,有著大片獨立柱空間;從舒適的陰涼空間,再轉換到展覽館,螺旋狀平面帶搭配著側天光十分精彩,都可以體驗柯想表達牆柱分離,曖昧與迷宮般的豐富層次,粗獷的效果比較像柯的期待,除了因展示計畫做得不好,看起來品質不佳(粗獷),但空間感一點也不輸在東京的西洋美術館。

香地葛旅行

香地葛旅行是個美妙的經驗,這個都市是旁遮普邦的首府,位於喜馬拉雅山脈下,天氣好時可以看到積雪的高山,由當時印度總理尼赫魯委託。在印度但非常像歐洲的的城市,充滿綠地與公園。過去很少有機會深入柯的都市計畫和雅典憲章的相關論述,認識柯的主張大部分停留在新加坡國宅底層挑空、大片公園綠地等美好印象。

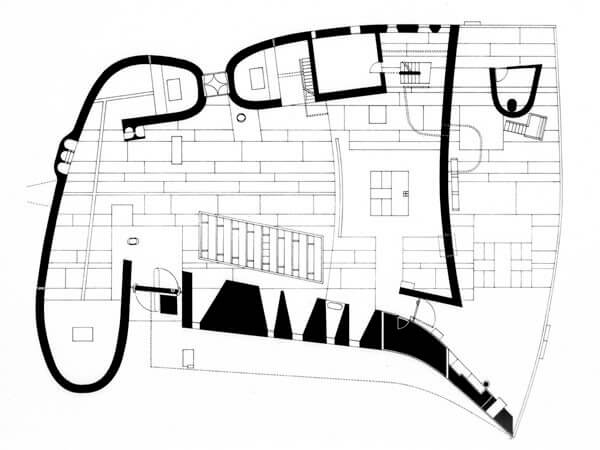

但柯早期的巴黎大計畫提案,把塞納河側的城區剷平興建高層建築,在老城區置入格子狀道路系統,被批評粗暴、不尊重舊紋理,破壞環境記憶。這些主張非常像現在台灣的城市,顧問公司的規劃多將之剷平從頭來過。柯在香地葛完成了一個夢想中的都市,格子系統但非正直角,而是偏了近40角度。不同於傳統的中國城市,非正南北有很多好處,例如建築物各向可以均勻接受光線,但道路軸線不會面對刺眼的楊光,交通非常有效率,並且提供充分的光、空氣與綠的生活品質。

香地葛是柯比意的城市

香地葛有很多柯設計的重要建築群,位於都市的東北側,包含:議會、地方法院、政府辦公大樓等。此區廣場及建築群尺度超大,遊走在陰影下、水池旁非常舒適,但從法院走到對面議會就非常遠,因此中間有棟建築名稱為「陰影塔」供歇息,也是mockup,實驗各種尺度的遮陽板、測試清水混凝土。法院大廈在公共空間可以自由出入,用綠、紅、黃三根粗大的門柱歡迎,屋頂像傘狀的大挑簷,非常粗礦(或印度式的粗糙)。

議會大廈有像牛角的深挑簷,周圍是水池,因此彷彿漂浮在水面上,中央有兩個巨大突出屋頂,其中一個圓錐體,底層是議會大廳,就像一個大型的捕光器,天光從頂灑下非常戲劇性。都市還有一棟柯比意建築博物館,用RC結構撐起兩片三角形屋頂,和底下的建築體脫開,類似設計也出現在洛桑,但是鋼構造物。這些公共建築的量體夠大,因此都有坡道,可以體驗柯的四度空間理論、物換星移、光影的手法。

柯比意對印度、孟加拉建築影響

柯對印度、孟加拉建築影響很大,建築師多西(Balkrishna Doshi) 1951-1954年在柯工作室時參與印度項目,包含香地葛的城市設計等,多西後來也個別執行維迪亞城計畫,1962 年則開始與康共事時,康當時也正在執行達卡國會大廈,康最偉大的作品,猜臆當時多西也有協助。其作品融合柯和康,運用粗獷清水混凝土、紅磚,在地的低科技、隨地可取的材料創作,1993年與畫家印度現代畫家海珊設計在亞美達巴德的洞穴美術館,運用3D數位技術,有著類似高地的曲面線條,完全不同於其他作品,他也努力要走出自己的路。

這次旅行也來到孟加拉首都達卡,意外參觀了女建築師Marina Tabassum 設計的Baitur Rauf 清真寺,非常驚艷 ! 她善用粗獷的紅磚,室內透露著漂亮的光影,也看到柯、康的影響。

身兼建築師、畫家、雕刻家的柯,造型能力無疑是同儕中的佼佼者。從早期對幾何的迷戀,到晚期自在的自由型,柯都獲得極大讚美與成就。但類似印度的遮陽語彙運用在哈佛Carpenter Center就有點怪,因為波士頓的冬季非常寒冷。對比黑林(Hugo Häring)的Garkau 農場(Farmhouse at Gut Garkau)對應動物行為的設計造型,柯設計的光明農場看起來就很生硬,只為了堅持某種形式掉入泥沼。

今年的事務所實習生提了一個問題:為何柯後期設計出廊香教堂,和以前的作品完全不一樣?這是一個好問題 ! 如果看柯早期的作品與主張,對照後期的轉變不免有些錯愕。大家對柯名言「住宅是居住的機器」不陌生,實質內涵在強調理性、模矩、標準化以大量製造,柯在戰後推動現代建築獲得很大名聲。但他和基迪恩(Sigfried Giedion) 強勢主導CIAM,驅逐了和他不同意見的黑林,隨後幾位環社成員夏隆、陶特、孟德爾頌也退出。當時主流媒體批評這些表現主義建築師像藝術家的自我陶醉,柯甚至洋洋得意地畫諷刺圖消遣他的對手,排除異己的這段歷史很少被談及。還有其他不同看法的人,如英國建築師威爾遜( Colin St John Wilson)批評柯形式主義、艾琳格雷(Eileen Gray) 設計的 E1027則留下和柯間傳奇的故事,她批評柯把標準化錯當理想;當時的爭議點就是柯教條與標準化的主張,但這些聲音很少被留意,和柯不同意見的人多被教科書遺忘了。

黑林的名言「住宅是一個活著的有機體」,解釋複雜的建築內涵,當時並沒有獲得重視。數十年後,「空間、時間、建築」書序文,基迪恩寫下「建築是一有機體」,了解這段歷史的會覺得詫異,筆者也沒多解釋。內文介紹他的好朋友柯布,把柯歸類為幾何與神秘的有機。歷史也曾一度不知如何看待,有人批評柯背叛自己的主張,廊香教堂被冠以後現代(柯不屑的美式膚淺)。

1950年以後一群年輕建築師組成的Team 10,公開反對CIAM和柯的論點。多數教科書歌頌柯的成就,對於當中的矛盾則簡單帶過。柯脾氣不好、獨裁,善於辯論與掌握媒體,但若有人要當神,就有人要把他從神壇拉下來。柯是否曾經懊惱不得而知,但黑林過世前看到廊香的設計,笑著說歷史證明他是對的。基迪恩用非理性解釋有機,趙力行先生則提醒如何閱讀此現象:「超越理性和非理性常被混淆,而理性更被窄化,能看清問題所在是一再反省的結果。」

黑林認為有機建築可以更完整表達建築的本質,與如何「發現型」的談話,強烈地主張因地制宜,對比柯的「強加型」的主張不一樣。這段話一直提醒著不要掉入形式主義的陷阱。”Haring and Scharoun believed that only organic building was capable of expressing the spiritual and functional essence of a culture or a building type. The issue was to find form, rather than have one imposed by the rigid principle of geometry.” 「Haring talked about finding shape instead of giving shape, of releasing form instead of imposing form from outside. With this principle he placed himself in opposition to Le Corbusier, who seemed to him to represent a geometrical culture.」。

走過柯比意很多的作品,筆者認為其才華在同儕中最突出,上午繪畫下午進工作室,繪畫顯然提給他創作靈感,得以悠遊在幾何與有機之間;筆者很喜歡閱讀柯比意,提倡精神和物質的共同提升,外界似乎跟不上他的腳步。早期他歸納方法對抗古典,引導現代建築運動是有很大的幫助。但有些成了教條且深植在社會,幾何,標準化,這也可能是都市均質化惡果的源頭之一。我猜柯在後期不斷地修正自己,動力來自於同儕的影響,及在印度的見聞與工作,一直到過世前的烏托邦。