世界博覽會(英語:Universal Exposition、EXPO、World’s Fair),又稱國際博覽會、萬國博覽會,簡稱世博會、世博、万博,是一個具國際規模的集會。參展者向世界各國展示當代的文化、科技和產業上正面影響各種生活範疇的成果。

日本於1970年在大阪舉辦「日本萬國博覽會」、1975年舉辦「沖繩世界海洋博覽會」、2005年在愛知縣舉辦「愛·地球博」,而2025年再度於大阪舉辦「日本萬國博覽會」。

2020年8月25日,大阪世博會委員會正式公佈了2025世博會的官方標誌(日本稱為「萬國博覽會」),由建築師安藤忠雄、設計師原研哉、漫畫家荒木飛呂彥以及電影導演河瀨直美等超強陣容組成的評審委員會從5984件作品中選擇了這位長著眼睛,似乎在往四周上躥下跳的環形「物體」,不論背後的設計團隊——來自大阪的 TEAM INAR 工作室的首席設計師 Shimada Tamotsu 如何闡釋其設計理念:「繼承了1970年大阪世博會標誌的設計元素;既代表了大阪(Osaka)的「o」,又是數位「0」,也是組成生命體的基本單位「細胞」的形狀,和1970年大阪世博「生命光輝」的主題基因相呼應……」這一切都不及這個顯得有些怪異的視覺符號帶來的衝擊。

新的世博LOGO於公布之後馬上引起廣大網友們天馬行空的想像。「甜甜圈」「寄生獸」「從肉塊發芽的眼球」…… 不論是批判,還是讚許,能夠肯定的是,這個畫風清奇的標誌獲得了足夠的話題度。這樣的熱議,彷彿讓人回到半個世紀前的大阪。

1970年3月14日,亞洲舉辦的第一次世界博覽會在大阪開幕,岡本太郎擔任大會藝術總監,他為此次盛會設計出的巨型裝置「太陽之塔」,滿載著原始的能量和挑釁意味,毫不遮掩對世博會所揭示「人類的進步與和諧」主題的反叛精神。更多人將那個歷史節點引向了上世紀後半葉日本經濟騰飛的別具意義的盛會。

1970年的大阪世博會聚焦了昭和年代藝術界和建築界最響亮的兩個名字:岡本太郎和丹下健三。丹下健三是第一位獲得普利茲克建築獎的日本建築師,他的諸多作品讓全世界重新認識日本當代建築,本人被日本國民愛稱為 「世界的丹下」;岡本太郎,日本在戰後最著名的藝術家之一,因作品的大膽尖銳、龐大的格局和超現實主義色彩,以及對日常生活的廣泛介入,被後世冠以「國民級藝術家」的頭銜。兩人的交集中最著名的就是1970年大阪世博會,岡本太郎負責世博會整體的藝術總監;擔任總體建築規劃總監的則是丹下健三。

延伸閱讀:東京銀座重現代謝派輝煌:丹下健三操刀之「靜岡新聞東京支社」,大成建設採碳纖維與鋼板提升耐震新生命

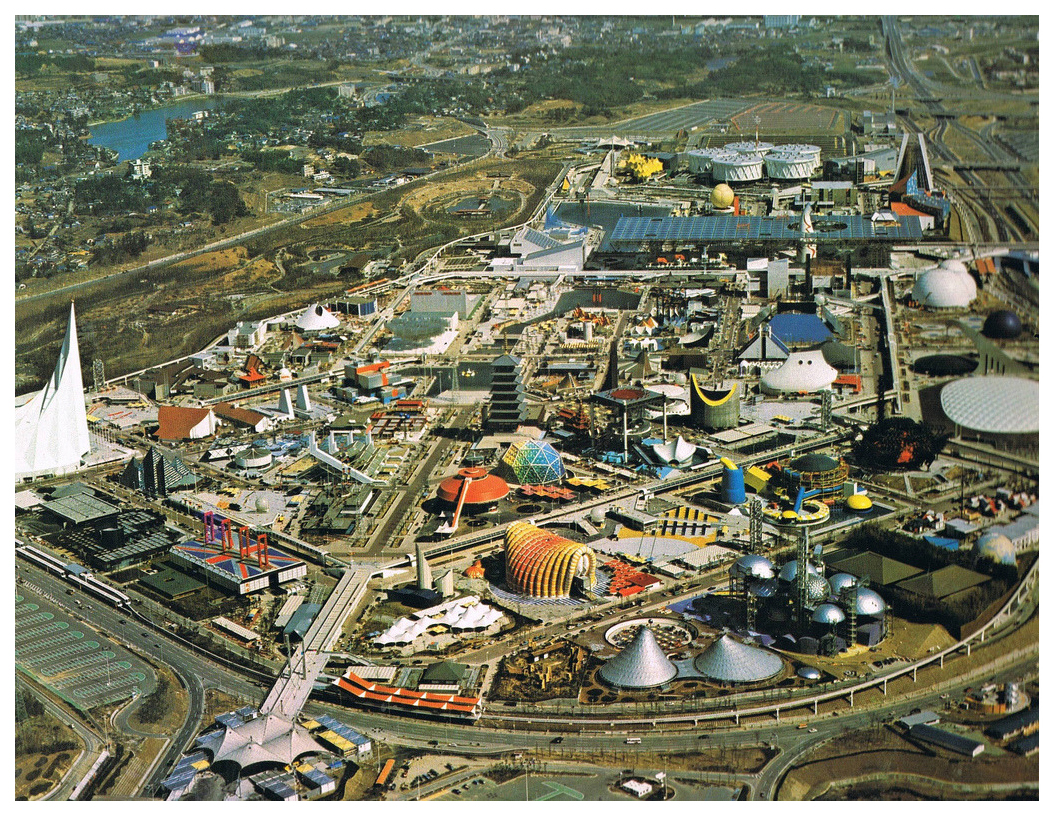

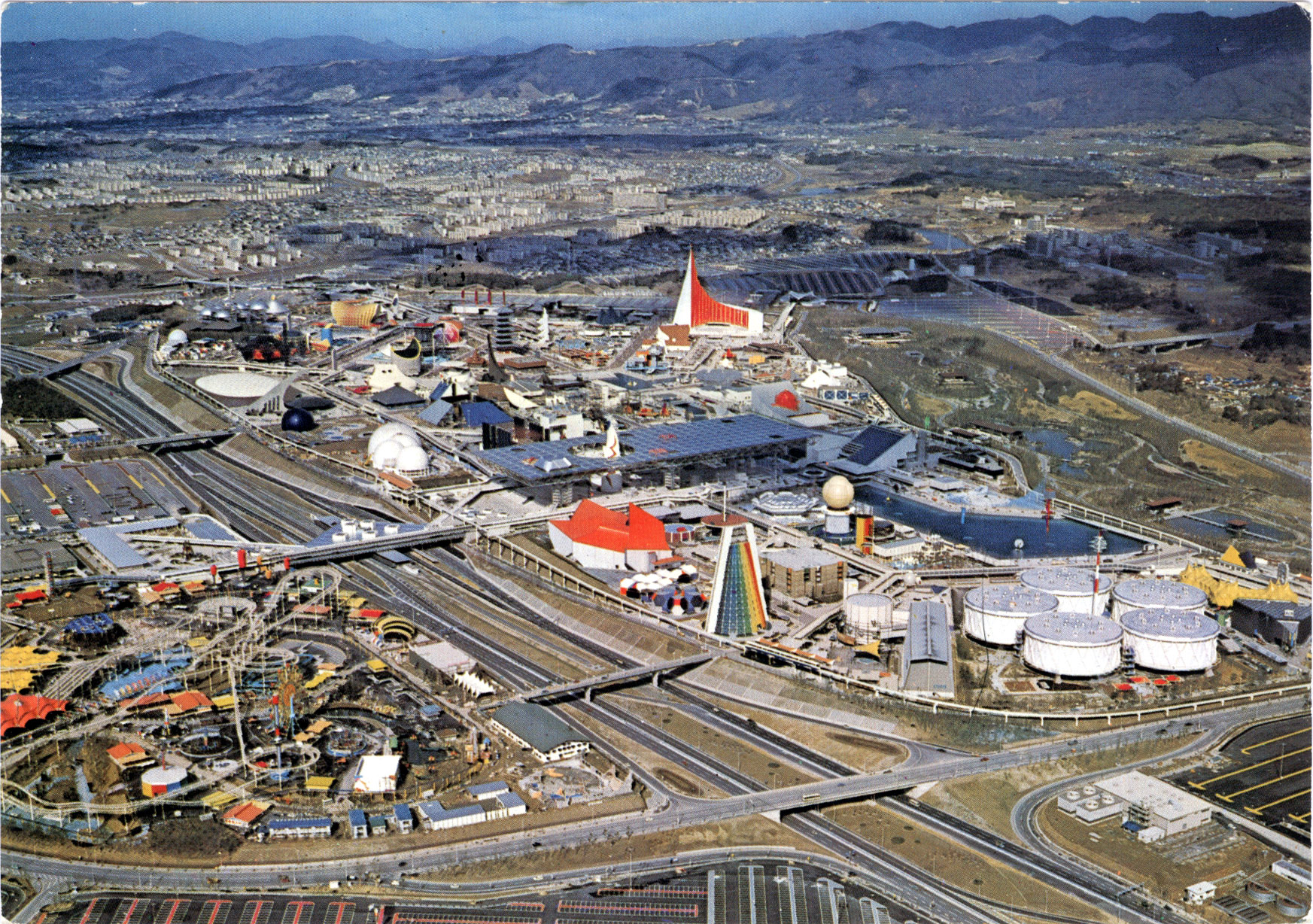

大阪世博會的正式名稱是「日本萬國博覽會」。1970年3月14日至9月13日,世界博覽會第一次來到亞洲,來到戰後經濟騰飛進程如日中天的日本,坐落在大阪這個擁有運輸大港的工業城市重鎮,紮營在了西北部一片叫做「千里丘陵」的未開墾地。

183天的時間裡,共有77個國家,4個國際機構出展了此次盛會,動員人數超過6000萬人次。330公頃的園區內,園區整體以及場館設計,薈萃了如今日本當代建築史上首屈一指的一眾設計師們,以及日本前衛的藝術團體。例如藝術家諸如橫尾忠則、松本俊夫、吉原治良牽引的具體派藝術家,音樂人黛敏郎、武滿徹、一柳慧。在當時正處在文化和經濟井噴狀態的日本,大阪世博會成就了一次技術和想像力的共同演出。

丹下的創作活躍在日本建築史發展的新舊交替的時期,他的建築作品明顯帶有從傳統到現代的進步色彩。在他的召集下,以黑川紀章、菊竹清訓為中心的建築師們所倡導的「代謝派建築」在這一次盛會找到了最好的溫床。

基於都市人口和土地的矛盾,倡導新陳代謝理念的建築師們將後工業時代的大都市視為一個有機的整體,他們大膽設想出能夠藉由組裝拆卸的「新陳代謝機能」來實現更新換代的的建築景觀設計。他們追求的是,一座搭建在進步和合理主義地基上的現代性大都市。

丹下健三的主展館設計方案是,在正門入口處的典禮廣場上方30公尺高的半空中,採用當時最新的球鉸支架和鋼管組合,搭建長292公尺,寬108公尺的透明大屋頂。這個屋頂就是世博會建築整體「新陳代謝」美學的椎骨,是現代社會的大門。因此,當丹下看到岡本太郎交出的太陽之塔方案時,一時大怒,將岡本帶來的模型摔得粉碎。

不論過去是真有其事,還是後人誇大其詞。1970年的大阪世博會,在正門入口處的典禮廣場上方30公尺高的半空中,他搭建起長292公尺,寬108公尺的透明大屋頂。岡本太郎的太陽之塔衝破屋頂,高聳入天。大屋頂上,由黑川紀章負責設計的眾多展覽館全方位地向訪客展示出與科技文明高度發達的未來世界:「資訊社會」「核能」「多元與矛盾」「多維城市」「記憶投射」「新人類」「太空探索」……

「太陽之塔」,它的名字正是源於兩者之間產生的巨大張力。日本科幻小說家小松左京在看到廣場上的情景時,聯想到小說家石原慎太郎的代表作《太陽的季節》中的情節,將岡本太郎的作品取名為「太陽之塔」。其造型也受到日本繩文土器的影響,原始與抽象的風格也與其曾經的巴黎留學經歷不無關係,「太陽神的升起也像徵了日本正在經歷的技術重生」,為日本未來主義奠基。

1970年大阪世博會高揚著「人類社會的進步與和諧」的主題,是繼1964年東京奧運會之後,戰後日本社會所迎來的第二大國家盛事。當時,仍然籠罩在戰後陰霾中的日本,希望利用這一個「時代的舞台」,拭去它腳上踩著的戰敗淤泥,換上光鮮的外衣,走入發達國家的列隊中。

上圖:生命之樹;下圖:太陽之塔的三張臉 Golden Mask、Face of the Sun、Black Sun,及「太陽之塔」周邊

在當權者看來,這是一次彰顯國家軟實力的絕佳舞台。在藝術家看來,這是一次藝術介入社會的狂歡盛會,在岡本太郎的眼中,這是一次人類文明的祭典。關於太陽之塔和世博會整體的關係,岡本太郎寫道:「世博會是世界的祭典…… 聳立在廣場正面的太陽之塔,世博的會場以這個祭神般的紀念碑為核心,是過去,現在,未來重疊交織而構成的巨大空間…… 顏色、光線、聲音、故事穿越三個時間的維度而來,包裹著在場的人。但是,這一次祭典的主人是你自己……」

「太陽之塔」主題園區整個區域以太陽之塔為中心,兩邊樹立著母性之塔和青春之塔,三塔相互連接,構成了表現人類文明之河的整體空間。

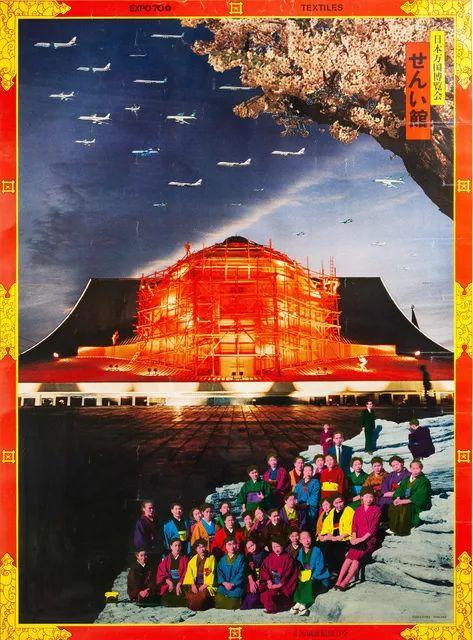

紅色的屋頂在夜晚的燈光照耀下,宛如三島由紀夫筆下熊熊燃燒的金閣寺。纖維館的展覽策劃團隊點綴著響噹噹的藝術家:實驗電影導演松本俊夫擔任展覽總策劃,戰後實驗作曲家秋山邦晴為音樂總監,影像導演是藝術電影的攝影師大師鈴木達夫,造型總監橫尾忠則……他們大多當時代表性的實驗影像團體「實驗工坊」的成員。

對人類學的關注,要追溯到1938年。岡本在18歲的時候,隻身前往法國學習藝術。在巴黎大學就讀期間在埃菲爾鐵塔附近的人類博物館。在那裡,他被被人類原始文明所震懾。似乎是命運般的巧合,在這個博物館的前身,畢加索在這裡邂逅了非洲民族藝術,受到了巨大的震撼。岡本太郎在這之後傾倒於人類學,在社會學家馬塞爾‧莫斯手下學習人類社會學。之後,人類學的田野調查方法,對時間延續性的認知對他的創作產生了深遠的影響。他醒悟到:「藝術即是全人類的生活」。

二戰期間,岡本回到日本,他全身心投入「日本再發現之旅」。足跡北上至日本偏僻的東北,北海道,南下至沖繩,他想要打破日本社會對自身文化「和清寂靜」的慣性思維認知。岡本曾今辛辣地批判到:「日本人的價值判斷標準只有兩個:要麼是西方社會的現代主義,要麼是和前者完全相反的,「和清寂靜」的傳統文化思維。我要把它們都一腳踢飛,修建一座古代和現代直通的混沌神像。」

這座混沌之塔即是「太陽之塔」。它既不是西歐近代主義的功能性建築,也不是日本傳統文化裡推崇的五重佛塔,而是人類這一生命體內部所蘊藏的最原始,最根本的能量源泉的外現。

京瓷公司在其贊助的Midori館裡,搭建了覆蓋360度+天頂的全方位投影裝置「astrorama」(其名取自於宇宙astro+故事drama,兩個詞的結合)。館內全天放映著以人類誕生和進步為主題的交互式影像作品。該作品由松本俊夫導演,詩人谷川俊太郎擔任劇本製作,暗黑舞塔的創立者土方巽出演主人公。最新的影像技術,前所未有的表現形式,結合著土方巽原始又前衛的肢體語言,midori館內這一場古往今來的「核磁共振」盛宴在世博會期間創造了600萬人的來場記錄。

太陽之塔高70公尺,直徑20公尺,塔身長有4張臉,正面頂部象徵未來的「太陽之臉」,貼上金色反光膜的臉朝向西方,每天在太陽落下的時候,餘暉照得它熠熠生輝。正面的中下方是象徵現在的「太陽之臉「,背後是的黑色之臉則是象徵過去的「黑色太陽」,地下空間裡埋藏著將光芒射向太古時代的「地底的太陽」。

塔的地下空間,回顧著人類社會立足其上的「根源世界」:「生命之歌「展廳裡,環形多面屏幕上放映著以支撐生命體最基本的元素 ── DNA、蛋白質、三磷酸苷為靈感而創造的視覺影像;「自然」展廳裡展示的是記錄人類誕生早期活動的洞穴壁畫;「心靈之森「會場則掛滿了從世界各地收集來的900餘件古代人使用過的工具,以及550餘件古代面具。

地面上,名為 「生命之樹」的巨大雕塑從底部向上支撐著太陽之塔的內部。從下到上的枝幹上分佈著表現生物從誕生之初到人類進化出現的雕塑。這一棵樹,在塔的中心,如同生物的脊椎,貫穿著設計團隊從前,現在,和未來的記憶。

當世博會場內近百座主題展覽館:三菱、日立、京瓷、東芝、三井住友、三德利、富士等等在各個工業領域都突發猛進的巨頭在這裡展示著自己最新的技術成果。岡本太郎帶著他的太陽之塔歌頌生命的混沌、矛盾,在這個堆滿各地文明的假面和神像的神秘「祭典場所」,謳歌生命的偉大。這裡是岡本太郎獻給後世的「全人類博物館」。

如今,在東京澀谷車站通往井之頭線方向的通道的牆上,安裝著岡本太郎創作的大型壁畫《明日的神話》。這個和太陽之塔同時期製作的作品描繪了1954年,日本第五福龍丸號船受到美國比基尼島上進行試爆氫彈所產生的高能輻射感染的慘烈情景。一生一死,遙相呼應。

1968年他在墨西哥駐留期間完成了《明日的神話》後,這個作品的去向突然失蹤了,直到2003年有人在墨西哥郊外發現了這個傑作,才再次進入世人的視野。在《明日的神話》裡,岡本太郎用畫筆捕捉了核能爆炸的一瞬間。短短的一瞬間,原子碰撞迸射出的能量,毀滅人類所有的創造物,包括人類自己。這一瞬間,飽含了人類自己創造的最矛盾的事物:能量、效率、生、死、恐懼、痛苦。

「強大能量的爆發。它美如幻夢。」這句話也適用於藝術作品。如畢加索的《格爾尼卡》,在表現痛苦的同時,用畫筆挖掘出痛苦中的美和永恆。核能大爆炸有著毋庸置疑的毀滅性破壞力,它終極的美正是在於它的殘酷。岡本太郎在面對核能時,看到的是向死而生的力量,認為毀滅的煉獄之中,向死而生的生命之光是如此耀眼。《明日的神話》所留下的這一瞬間,不僅只化為歷史上的一個名字,也不只是指向核洩漏這一特殊的事件,而是存在於設計團隊的現在、設計團隊的未來、每一個個體生命體內部。同樣的太陽之塔,或許是他在向世人傳遞毀滅與創造、生命誕生和消亡的這個永恆悖論的圖騰,即是「藝術即爆炸「這句話留給後人的啟示,也成為了日本戰後復興歷史的一個重要見證。

來自世界各地的76個國家參加了人類進步與和諧的盛典。其中心是象徵區,由太陽之塔佔據,兩側是80多個國家和企業展館,穿過世博園區的高速公路左側就是世博園,那裡有令人興奮的娛樂設施。

1970年,世博會的基調陽光明媚,正如三波春夫演唱的那首向全世界招手的主題曲《你好(こんにちは)》:「你好,你好,笑容盈面:你好,你好,發自內心。你好,你好,連接世界,你好,你好,在日本這個國度……」

330公頃的園區內,聚集了日本各個工業領域的巨頭,每一家都卯足了勁從方方面面去彰顯日本在創造「經濟奇蹟」的過程中取得的進步碩果。任何新的嘗試都意味著打破陳規和習見的束縛。世博的內部,工業、科技、建築、設計、藝術、音樂、映像、文學互相交織,想像力跨越過「實用主義「的門檻,百餘座主題展覽館讓到場者有如身臨其境一個繽紛絢爛的未來世界。如今,位於大阪吹田市的世博紀念公園只剩下「太陽之塔」凌然屹立在曾經的地方,塔的地下,象徵著過去的黑色太陽失蹤了,而長在頂部的太陽之眼依舊迎著太陽的餘暉,在日暮時分點亮雙眼。