作者:徐明松老師

好像存在,卻沒聲音…..

張肇康一九二二年生於廣東,一九四六年在上海聖約翰大學完成建築教育,隨後進入基泰工程司,於楊廷寶手下工作,聖約翰大學建築系是中國第一所採用包浩斯教育方式的建築系,張氏是第一屆畢業生。大陸政權易手前的一九四八年,張肇康赴美伊利諾理工學院深造,一九四九年進入哈佛並同時於麻省理工學院修習都市計劃與視覺設計。一九五○年自哈佛畢業後留美工作至一九五四年,其間曾服務於葛羅培斯創設的聯合建築師事務所(The Architects Collaboration, TAC)。一九五四年在貝聿銘的邀請下,返台參與東海大學建校建築工作…」。

張肇康在台灣是一個不為人知的傳奇人物,好像存在,卻沒有聲音。在建築界總有一些作品誰屬或個人恩怨的爭議與紛擾,但關於張肇康的這些事卻極少聽到,自然也跟他沒有台灣建築師牌照或過早離台有關。「廣東省中山縣人,長居香港,曾在上海求學。…曾祖父為前清道台,父族母族都是大商賈,日軍佔領香港,使家族走向衰落」。

除文章剛開始那段王俊雄的引言,可以讓我們讀到張肇康的養成教育外,少數可以讓我們鮮活看到他立體的一面,就是來自於訪談,譬如說,據吳明修建築師告知,張肇康是一位樂於與別人分享的前輩,每次從國外遊歷回來,拍攝許多幻燈片,總不忘鳩集同好或年輕學子共同分享。或者是,差王大閎四歲,同是哈佛葛羅培斯的學生,又都是廣東人,因此與王大閎私誼甚篤,無話不談,因此也聽過王美惠女士提過,五○年代在東海工作的張肇康,偶而會騎重型機車,帥氣地載著霧峰林家的女兒四處兜風,後來還不小心出了車禍,只好帶禮物登門道歉。

由此觀之,張肇康應該是一位生性浪漫,極有個性,且樂於與別人分享的人,之後我們還可以讀到他知識份子,以延續傳統為己任的一面。

六○年代初,東海設計工作告一段落,張肇康離台赴港,1961至65年間加入甘銘(Eric Cumine)建築師事務所;1966年自行開業,不一年,也就是1967年結婚,並舉家遷往紐約,期間在紐約從事室內設計工作,完成不少好的室內建築及展覽作品,可惜都是臨時性的,無法窺其堂奧。1975年再回港定居,直到1992年過逝為止,都沒再搬離香港。

最後在港這17年的時間,多彩多姿,除實務工作外,也投身教育,更深入研究傳統民居建築,貢獻良多。期間曾在香港中文大學校外課程部與廣州華南理工大學建築系講學,1979年始,更在香港大學建築學院兼職教授建築設計與中國建築史,也因中國大陸對外開放與經濟起飛,張肇康參與了大陸許多設計案,並與各地設計學院合作交流,足跡遍及上海、西安、東奧、南奧與深圳等地。這段期間也借便深入研究中國傳統民居建築,更在1983年與瑞士建築師Werner Blaser作了趟一萬二千公里的旅行,踏遍中國內陸及沿海以漢人聚居為主的省份,包括河北河南、山東山西、陜西、浙江、四川、廣東等地 ,這也才有1987年與Werner Blaser合著的《中國:建築之道》(Tao in chinese architecture) 一書的出版,為他關懷中國建築的論述做了見證。

1992年,張肇康過逝,兩年後,1994年,台灣在東海大學與台灣大學各舉辦了一場回顧展,可惜規模太小,研究不夠深入,因此不足以呈現其完整的一生。

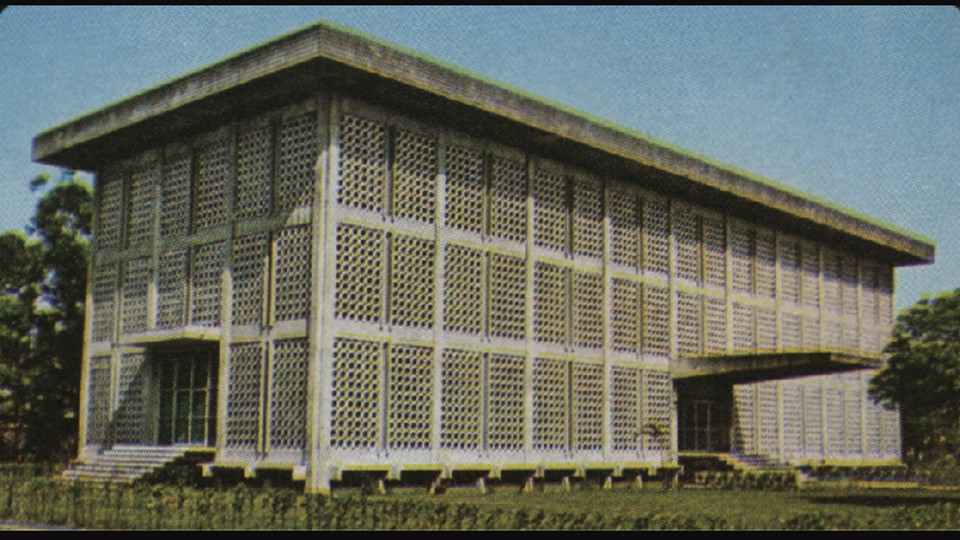

按時間來看,張肇康五○年代在東海的作品,是他個人意志力展現的初步嘗試,即便目前無法完全判定他到底是主導或部分參與了那些案子,但幾棟重要的建築,像文理大道由下往上左邊第一棟的舊圖書館(現總務處,1957年10月完工)、第二棟的理學院(1957年10月完工)及體育館(1958年完工),這三棟是目前確切標示為張肇康設計執行的作品 ,語言中的作者性明顯可以感受。

至於本文要討論的台大農業陳列館(俗稱洞洞館,1963年完工),基本上也延續了五○年代的風格,只是脫離早年受日本建築影響的痕跡 。

從今天張肇康在台灣留下的作品來看,可以發現幾乎都是創作巔峰期的作品,不過六○年代在台灣的最後兩個作品:洞洞館與嘉新大樓,前者應該是他未加入甘銘建築師事務所前與有巢建築師事務所的合作,後者則是他離開甘銘建築師事務所前與沉祖海的合作,可以想見那個年代張肇康可是人人想延攬的高手。

以下我們就來仔細談談最近被台北市文化局指定為現代歷史建築的洞洞館,也是台北市繼盧毓駿的南海路國立科學館第二棟的現代歷史建築。

台大農業陳列館是由1951到1965年國民政府成立的「美援運用委員會」資助興建。按六○年代初最早提出的想法,是拆除基地上不甚雅觀的臨時教室,規劃一個四合院式的文教中心,補齊日治時期椰林大道入口端「學部」特有的中庭式空間。

文教中心環繞內院是各自獨立的博物館或推廣館,臨椰林大道的一棟是自然歷史博物館(未建),前面置水池,跨橋而入,有點類似1957年,同樣為張肇康設計的東海舊圖書館的處理手法,空間差別在舊圖書館的第一進往後推,形成一個大荷花池,頗得中國庭園的雅致,而自然歷史博物館前的水池淺且急促,裝飾的效果多過於空間效應。東西兩側各是農業經濟推廣館(1970,後為人類學系系館)與考古博物館(1963,後為哲學系系館),而北棟的農陳館(俗稱洞洞館,1963)是最早完成的一棟,其餘兩棟為有巢建築師事務所(虞曰鎮為事務所主持人)的仿作。

既然原始構想是成立文教中心,因此周邊建築多用於展示,而非行政或教學,如今因籌建人文大樓引起的爭議,討論多被集中在管狀琉璃筒填充牆所造成的光線不佳與無法逃生等實際問題上,自然失去焦點,因為展示的空間大多使用人工光,不需外在的自然光源。

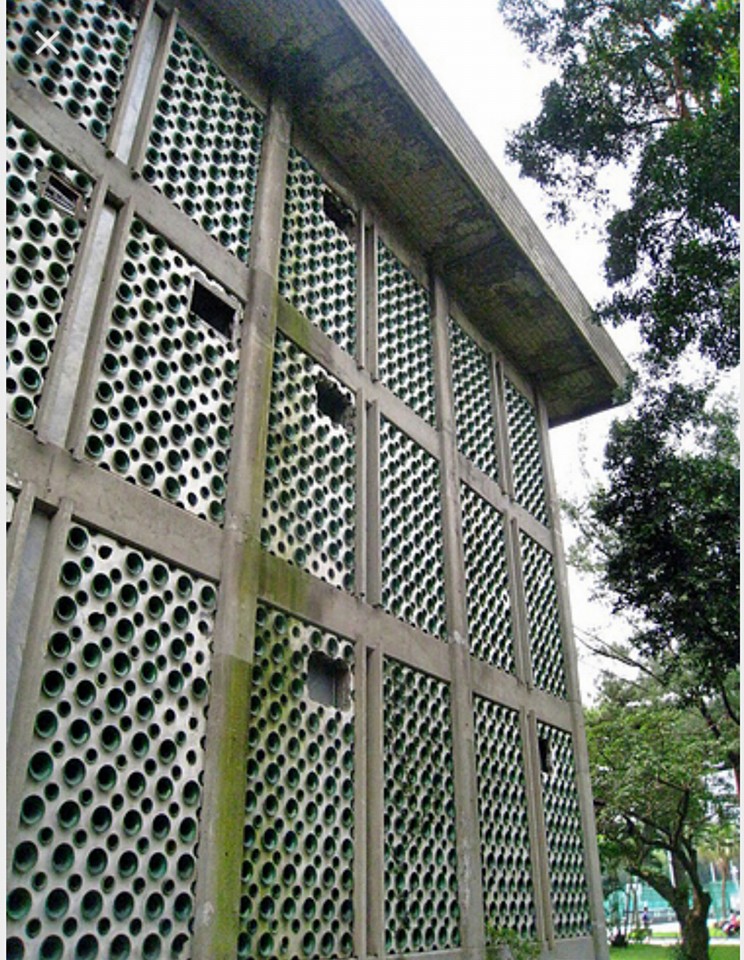

整棟建築以象徵性的手法分成三段,分別是台基、迴廊(屋身)與二、三樓外挑的管狀琉璃筒瓦牆(屋頂)。遠看,一樓內縮迴廊的陰影頗能襯托出二、三琉璃筒瓦所象徵的大片屋頂,如果細看上下橫與縱向混凝土梁一凸(寶藍色的琉璃筒瓦)「一凹」(矩形銅片包覆)的排水孔,更能看出建築師在隱喻屋頂形式的用心。利用筒瓦做大面積的構圖,除隱喻了傳統屋頂,細部上還以金黃色的大直徑筒瓦代表麥穗,綠色小直徑筒瓦代表稻葉,象徵台灣以農立國的大地景色。更有趣的是,琉璃筒瓦填充牆的柱位的非結構性(因為懸挑,無法傳遞載重),因此以長條紅色壓克力取代應有之柱位,並隱喻傳統建築的朱紅柱子。

洞洞館室內平面的安排,也反映了密斯式的空間,拉長矩形、左右置樓梯但不靠邊,形成所謂水平「三段式」平面,類似密斯在伊利諾理工學院皇冠廳(Crown Hall, 1952-56)的平面格局,也可以以中國合院正屋的「三段式」來理解 。比較特別的是左側置團扇形樓梯,而不都是矩形樓梯,顯見建築師刻意回到傳統的企圖。二、三樓則完全是展示空間,只讀到兩座精緻律動般的樓梯,及從管狀琉璃筒瀉進,再透過磨紗玻璃映照出的光影,當戶外光線移動,頗得傳統格子狀窗櫺的空間效應。

洞洞館( 台灣大學農業陳列館)是六○年代不可多得的佳作,被認為在追求現代中國建築的路線上「已超過了東海大學校舍上的實驗,甚至比貝聿銘晚期的香山飯店更能詮釋如何將傳統造型轉化成現代抽象形式的意味」 ,關於這點西澤建築師亦有同樣看法,「在台灣現代建築中(指洞洞館,筆者註)有Details,設計密度較高的一例」 。這個作品對之後一整個世代的影響非常顯著,特別是在花隔磚、琉璃筒瓦的運用更是影響深遠。

這一位直接師承西方第一代建築大師的創作者,在台灣幾乎不為大眾所知。不過歷史終歸歷史,事實也難於雄辯,張肇康在傳統的包袱與時代的求變下,藉由洞洞館,還是為我們寫下了台灣建築最珍貴的一刻,也見證了時代的看法。

後記:張哲夫建築師約1970年代在紐約就得識這位當時已是大師級的人物,後1980年代又在香港與張肇康及龔書楷(Sherman)合作設計,張肇康對建築熱情才華洋溢,待人真誠、性格浪漫赤子…..低調,真令人尊崇,難以忘懷。