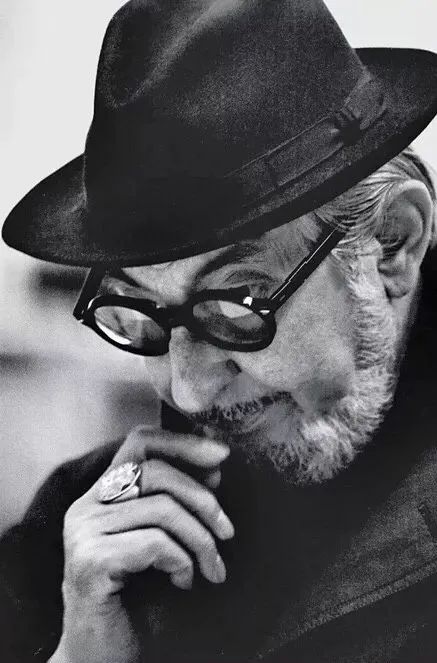

運用光影與細部的義大利建築大師Carlo Scarpa

Carlo Scarpa於1906年6月2日出生於義大利威尼斯,被譽為運用光影與細部的建築大師,其對於材料的鑑賞及運用能力,迄今無人能出其右,從建築思想的傳承角度來看,史卡帕的創作早期受到新藝術運動特別是維也納分離派的影響,並且由此進入了現代主義,而沒有經歷新古典主義此一歷史階段。這使得史卡帕的設計作品具有其獨特的理念和表現。他的設計凝結深刻的文化歷史觀察的新表現,啟示我們重新深思建築空間想像的本質,透過建築細部、空間感及顏色等,在時光的封塵中將其喚醒。他用設計表達了一個獨特而又深沉的文化觀點。

史卡帕先是在威尼斯的皇家美術學院學習建築,在那裡,他第一次展示了手工藝方面的才華。史卡帕1926年畢業後,他便成為穆拉諾島(Murano)上Venini玻璃廠的設計總監,在那裡他累積了十五年的經驗使他對工藝製造有了充分的瞭解,並致力於合作。與許多建築師不同,史卡帕享受與工匠的緊密合作,陶醉於雙向設計的過程。

史卡帕作為玻璃設計師,同樣富有詩意和雄心,他在Venini工作期間,採取繁瑣的工藝結合高級義大利玻璃工匠的技術製作了數百種模型,現在所有模型都被視為傑作。 史卡帕從中國和日本古代船隻中汲取靈感,進而能夠以簡化的現代主義形式表達 Murano玻璃的最佳工藝。甚至連他系列的書名都暗示著他作品的元素力量:Bollicine,Transparente,Granulare,Iridato,Inciso,Batuto(氣泡,透明,粒狀,虹彩,切割,擊打)等。他把探索質地和表面的細部都應用在Battuto系列當中,精心雕刻的斑駁形式模仿了被鎚打的金屬表面,其也成為Scarpa設計的標誌之一。

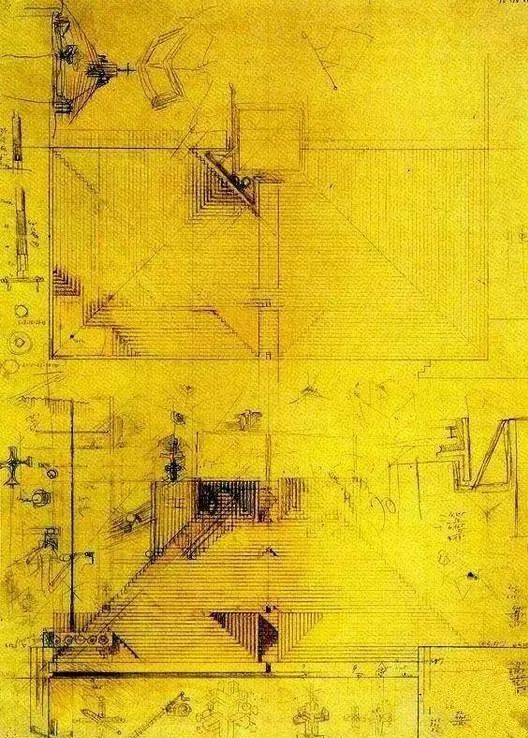

第二次世界大戰之後,一大批的知名地標建築需要再改造,國際上開始認可他的建築設計。史卡帕對細部的關注在現代建築師當中幾乎是無人能比的。他的手工藝技術經常讓他沉醉在最小的細部上。史卡帕以其極致的細部和光影變化創造了詩一般的建築環境,以豐富的傳統圖像運用致敬歷史文化的餽贈。

他的學生勞斯在史卡帕的專集中這樣寫道:「卡洛·史卡帕是運用光線的大師,是細部的大師和材料的鑑賞家,從本質上而言,他並不是一位純粹的建築師,而是一位藝術家,是一位有著建築房屋衝動的藝術家。

有人說,現代建築師從本質上講是無根的,因為其無條件地疏遠了自然,疏遠了土地,疏遠了能產生和激發建築本質的東西。而對於史卡帕來講,本土是他深深依賴和眷戀的。卡洛·史卡帕認為,人與動物最大的區別在於:人有歷史感。許多建築師都希望自己的作品能在建築歷史的縱軸上表現出與前人呼應、讓後人感動的力量。對此,史卡帕有他自己的理解。他畢生致力於一些歷史性建築的修復或增建等小作品上,並在這些作品中傾注他全部的智慧和心血。

作為融合了古代和現代材料,形式和情感的大師,史卡帕一生中為博物館完成了60多個建築修復作品。在史卡帕修復的所有的博物館作品中,他巧妙地運用光的特性賦予展覽的雕塑作品「生命」,使光隨著隨著角度的變換而變化,在一個空間內能營造出多重的氛圍。 其作品遍佈義大利各個城市以及其他國家,其中人們熟悉的代表作有Brion墓園、Castelvecchio博物館、Querini Stampalia博物館、Possagno雕塑美術館、Olivetti商店等。

儘管在建築學外界同時期的柯比意,路易斯.康,萊特、密斯或是阿爾瓦.阿爾托相比,史卡帕顯得小眾而低調。但他對於光線、色彩、材料的深刻理解和挖掘,使得許多有幸欣賞其作品的觀眾都從內心激發出對於建築的興趣。

1978年,史卡帕在日本尋覓靈感期間,途中不慎從混凝土階梯上跌落重傷去世,隨後他被安葬在自己設計的墓園中的室外一角,採用中世紀騎士風格用亞麻布包裹以立姿安葬,能為自己設計墓地的建築師少之又少,史卡帕能長眠於自己的作品中也是一件幸事。卡洛·史卡帕是一位沒有追隨者的大師,他不屬於任何流派,沒有任何驚人之語,而他又是一位令人敬仰和欽佩的大師,這不僅在於他的作品,更在於他的精神。

路易斯·康對Carlo Scarpa的評價

美麗,第一種感覺

藝術,第一個詞彙

然後是驚奇

是對「形式」的深刻認識

對密不可分的元素的整體感覺

設計顧及自然

給元素以存在的形式

藝術使「形式」的完整性得以充分呈現

各種形式的元素譜成了一曲生動的交響樂

在所有元素之中

節點是裝飾的起源

細部是對自然的崇拜

直線象徵無限

曲線限制創造

而色彩則可以讓人哭泣

_Carlo Scarpa

Brion-Vega Cemetery布里昂家族墓園

布里昂家族墓園位於義大利的北部小城聖維托(San Vito),佔地面積約2200平方公尺,是凝聚了Scapra一生設計手法和理念的集大成之作。1968年布里昂夫人為紀念其亡夫而委託史卡帕設計,至1978年竣工。布里昂墓地是義大利建築師Carlo Scapra最為著名、重要的晚期作品,也是建築史上不朽的作品之一。與其它較為受限的建築改造作品相比,該墓地的設計被賦予了足夠的自由度,是凝聚了史卡帕一生建築、景觀創作手法和理念的集大成之作。卡洛·史卡帕本人於竣工的1978年逝世,也最終長眠於此。

若開車從北面駛來,從距離入口500公尺處就會發現,曲折的鄉村小道變成了兩側各有一排筆直的松樹的直路,直到墓園門口的停車場,充滿了儀式感的拜訪方式。 由於園內基地被墊高75公分,再加上2.3公尺高60度傾斜的混凝土圍牆,園外並不能窺見園內的景觀。

布里昂家族墓園內部的基本配置策略是將主要路徑貼近公墓一側,並串聯幾個重要的建築。布里昂家族墓園有兩個出入口,兩個出入口的位置可能是比較早確定的。一個出入口位於公墓軸線的盡端(後面稱之為「公墓入口」),這條軸線的另一端是一條絲柏樹林蔭小路,而另一個出入口就在這條林蔭小路旁(後面稱之為「小路入口」)。

布里昂家族墓園沒有採取傳統中軸對稱的設計手法,而是整個平面呈L型的漫遊式配置,由冥想亭水池、家族教堂、主人墓地和家族墓地四部分組成。史卡帕在這片平坦的土地上嵌入一系列溝渠、蹊徑、平台和水池。

布里昂家族墓園無意開解生死之謎,它本身就是個謎,是縈繞的記憶,喚起人們對亡者之境和彼岸之旅的想像。墓園在村子原有的公墓後面圍成一個L形,裡面有數座家族紀念碑。史卡帕像做浮雕一樣在這片平坦的土地上雕刻出一系列溝渠、蹊徑、平台和水池,散落其間的石棺形態奇異而抽象,如同碩大的護身符。露出水面的混凝土牆已經風化,像被湮沒的考古遺蹟。禮拜堂和布里昂夫婦的拱頂墓室在場地中被旋轉了45度。

史卡帕在提案的後期發展出通廊(Propylaea)的概念,通廊向路的方向探出,在態勢上可以看做是一段延長了的道路。這段通廊的道路是隱蔽的,入口處種植了垂枝雪松,人需要撥開簾幕進入。通廊內部上方有一些空隙,使少量光線滲入,這使得整個通廊的光線來源以及視覺焦點都來自盡頭的景框——由兩個圓互鎖組成的圖形。

墓園入口入口處這兩個彼此相交的圓洞,彷彿「雙眼」引導著觀者的視線,從現實世界窺探到靈魂棲息的主人墓前。圓洞周邊貼以代表威尼斯風格的紅藍兩色馬賽克,藍色的一邊通向水上的冥思之亭;紅色的一邊通向墓園主人棺槨後的大片草地,雙圓上的馬賽克鑲邊,一藍一黃象徵兩個世界在此相交。

天空與圍牆被裁剪進來。通廊內部有75公分的高差,通廊內部的台階偏向一側,暗示主動線在左手方向。當人走上去時,有種與右側虛空並行的感受。公墓入口前的那一小片碎石似乎在宣告著,從這裡你開始進入另外一個不屬於公墓的領域。

對這片墓地,史卡帕並未採取通常的設計方式,即塑造一個中心突出的紀念性空間序列,而採用了接近中國古典園林的設計手法,消除嚴謹的層次關係,以一種漫遊式的配置敘述著一連串的情懷。

抵達大水池的冥想亭之前,那「神秘的雙圓」暗示著另一個空間的存在,在狹窄的、相對封閉的走道的對比之下,顯示出到達冥想亭之後那種空間的開放感,屬於典型的中國園林先抑後揚的處理手法。

入口連接著長長的門廊,右側通向一個大水池,經過一扇安有滑輪的玻璃門,前方便是冥想亭。

冥想亭的本身立於混凝土基礎上,猶如「浮板」一樣「浮」在水面上,4個大小各異不對稱的合金件鏈接上銅塊共同組成四個支架。用鋼架支立於水中,整個亭子顯得空透、輕靈,契合冥想的主題。

站在冥想亭裡面,透過「史卡帕雙圓環」的形態可以看見雙圓構圖形成的遠與近,「雙圓環」是史卡帕設計中的母題之一,小到設計中的節點大到建築外立面構成皆被廣泛應用。採取「雙圓環」可以看到主人墓及大片草坪,「雙圓環」像極了一雙向前探望的眼睛。

主人墓是全園的點睛之處,充滿了隱喻與象徵。棺木置於一塊略微下沉的圓形地面上,上面跨一拱橋,其意象來自早期基督徒尊貴墓地形式「arcosolium」,這個詞又有方舟之意。

混凝土是冰冷的,材質和觸感上像極了那同樣冰冷的墓碑;然而混凝土的表面卻又是溫柔的,我們可以看到木板模子澆置時留下的紋理,像極了水的形態。而草地上的布里昂夫婦主墓,則更像一座架在水面上的拱形的橋,橋下並無真正的水,卻充滿對水的想像。拱形墓下是低陷的圓形空地,布里昂夫婦的墓就靜躺在這裡。據說史卡帕最早的設計中,這兩座棺柩是被水渠環繞,後來未被實施。然而,平展的草坪一直延伸到墓底,就像那流動的水一樣。兩尊棺柩面朝對方彎曲,布里昂夫婦的相互陪伴也在這裡得到了延續。

在混凝土拱橋朝向地面的一面充滿馬賽克裝飾圖案,兩隻棺木成八字形擱置,似是相互致敬。大理石棺木充滿疊澀裝飾線角。從門廊處引來的水渠一直通向棺木,最後隱入地下。

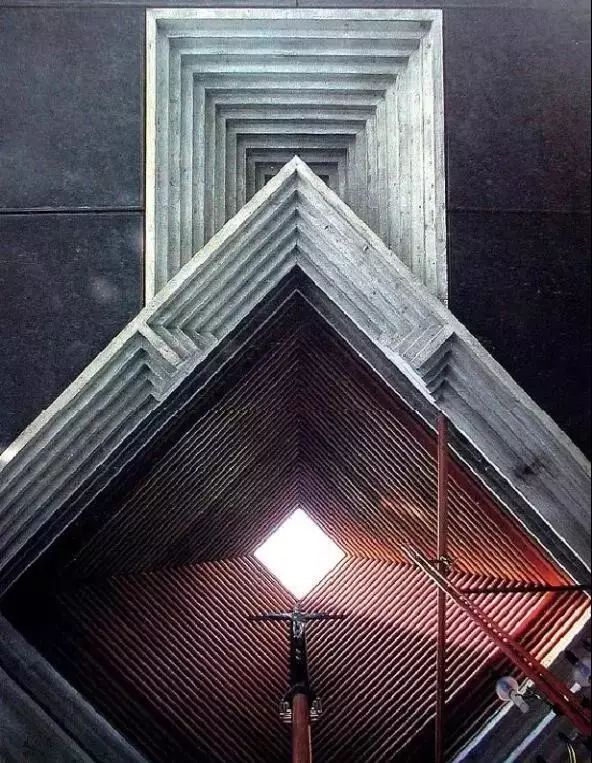

墓園家族教堂(或許稱家族禮拜堂更適合一些)有獨立出口與公路相連,成為墓園的另一入口。禮拜堂座落在水池上,不大的室內空間圍繞祭壇展開,自然光與水池的反射光從垂直窗洞射入;運用立面的凹凸感,捕捉陽光下的陰影,運用牆的端部,表現牆的厚度感。史卡帕曾說希望他的建築不採取柱式能給人一種古典的韻味。

水,也是史卡帕反覆運用的元素,出現反射、映射等不同的處理手法。水無處不在,從一而終,週而復始。無疑,「水」是史卡帕從威尼斯帶過來的,但「水」這個意向同時又充滿了中國哲學。老子在《道德經》說「上善若水,水利萬物而不爭」,即水是萬物之本源,代表著生的意味。

圖片來自網路

史卡帕運用了獨特的天窗處理,為了表現有關於生死信仰的宗教之光。控制光線的關鍵是它的位置和開窗方式。這種處理方式使得祭壇剛好處在正北的位置上,決定了光線來自於祭壇之上的天光。這個頂部的天窗設置由史卡帕簽名般的褶皺形式堆砌成的金字塔形天花中央,一束精緻的光線從疊疊的倒方椎中央灑落下,溢滿整個空間。

禮拜堂祭壇後面轉角處下部設兩扇矮窗(角窗),在祭奠時可以打開,由水面反射的光漫溢進來,莊重而神妙。

禮拜堂內部 他對光線的理解不僅限於方向、強度和色彩,他甚至把光當成一種實體來對待。

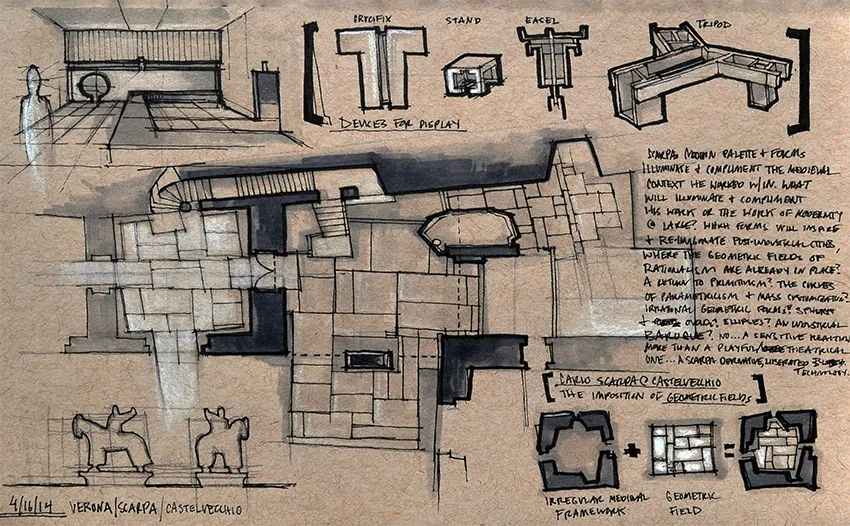

卡洛·史卡帕的手稿 在靠近主人墓的一塊不起眼的轉角處,史卡帕的墓安靜的躺在那裡。上面依然有著和他建築一樣的特有謎語和之前的憑弔者給大師獻上的鉛筆。

卡洛·史卡帕的墓地

史卡帕的墓地對面,靠近邊界牆的是家族墓地。

擁有「波德萊爾」情結的史卡帕抗拒世俗對死亡的黑暗負面理解,逆向思維將其視為生的起源,而墓園作為對逝者記憶的載體和命運生生不息的轉折,也是承載生命之園:爬牆而上的青藤、芬芳滿池的睡蓮、還有那在混凝土斷裂處滋生的嫩芽。

史卡帕曾坦言:「這是唯一一個我可以帶著愉悅的心情回去看的作品,因為我覺得我捕捉到了這片鄉間的氛圍,也是布里昂夫婦想要的,每個人都懷著愉悅的心情來到這裡,孩子們追逐嬉戲,狗圍著跑——所有的墓園都應該如此。」

歷史總是跟隨並且在不斷為了邁向未來而與現在爭鬥的現實中被創造,歷史不是懷舊的記憶_Carlo Scarpa