著名的美國建築師 Louis I. Kahn 是本片編導 Nathaniel Kahn 的父親,Louis I. Kahn 逝世時,Nathaniel Kahn 才十一歲,二十五年之後,兒子為了深入瞭解父親的世界,花了五年時間,製作了這部對他個人心路歷程來說別具意義的紀錄片。

影片從他父親於 一九七四年被發現神秘倒斃在美國紐約市 Penn Station 車站開始。警方和醫院當時都不知道那死者就是二十世紀當代建築界偉大建築師之一 Louis Kahn,他的遺體在太平間存放了四天之後,才終於找到他的家人來認領。Louis Kahn享年七十三歲,死前他在印度出差完畢,回到美國,準備返家途中,不料在車站因心臟病發作而與世長辭。

當時美國各報章均報導了 Louis Kahn 的死亡事件,報章的訃告卻沒有提及Louis Kahn 十一歲的兒子—Nathanial Kahn 的名字,因為一般人都不知道,原來Louis Kahn 除了跟他的太太 Esther Kahn 生有一名獨生女之外,他還有兩段婚外情。

第一位情人Anne Tyng 是建築學者,為他生下一名女兒Alexandra,他跟第一個情人分手之後,在一次機緣巧合下認識了他的第二位情人,也即是Nathanial的母親Harriet Patterson,她是一名景觀建築師。

Harriet Patterson 當時三十二歲,愛上年紀比她年長雙倍的Louis Kahn,兩人結下忘年之戀。當她懷了他的孩子時,她的家人均苦勸她把孩子拿掉,但是深愛Louis Kahn 的她,還是毅然決定生下孩子。她跟 Louis Kahn 的感情維繫了十二年,要不是他突然逝世,這段關係還會維持下去。

Nathanial 在影片中說在他的模糊童年記憶中,父親大概每個星期來探望他和母親一次,每次父親都會說很多故事給他聽。當時他經常不明白的問母親:為什麼父親不能跟他們一起生活?

當然,有很多事情要等到他長大之後才漸漸明白。可是,他卻已經沒有機會去瞭解他的的父親。在他心裡,父親一直是一個無法解開的謎團。

這部影片,就是他嘗試去解開這個謎團的過程。

為 了拍攝這部記錄片,Nathanial 特地訪遍他父親所設計的建築,尤其是他從未見過的建築,例如 Salk Institute、Kimbell Art Museum、Exeter Library 等等都是他在建築界備受好評的作品。Nathanial甚至遠赴印度和孟加拉,去拜訪他父親臨死前尚未完工的作品,也是他父親的終生事業中,最受世人所景 仰的兩件經典作品——孟加拉的Institute of Management和孟加拉國會大廈。

Nathanial Kahn 說他對父親的童年往事只略知一二,只知道他是猶太人,年幼時隨家人由愛沙尼亞(Estonia)漂洋過海移民至美國。他的個子不高,外貌不揚,年幼時在火爐邊玩火而燒傷了臉,學校的同學們都譏笑他為「疤痕臉(Scar Face)」。

Nathanial Kahn 也訪問了跟他父親曾經有交往的人物,當中包括揚名國際的美國建築師Phillip Johnson、貝聿銘,還有工地建築工人、同事、朋友,甚至一些曾經跟Louis因為工作 而發生意見衝突或相處不來的人。

Louis Kahn 在建築事業在晚年才大放異彩,他的建築師事務所一直都無法承接到能維持生計的工程,早期一直靠他的太太Esther扶持渡過經濟困境。

Louis Kahn 的創作靈感在他到過歐洲一遊之後有所領悟,他在羅馬、希臘、埃及等等看見不朽的古代建築或遺蹟後,深受感動﹐有所頓悟:一棟建築橫跨數百或數千年時空,依然受世人景仰,意義何其深遠。他終於在五十歲摸索到他的獨特建築風格,創作靈感源源不絕。

認 識Louis Kahn的人,都稱說他是一個把生命全力傾注於建築事業的人,他的辦事處就是他的家,工作起來可以不分晝夜地進行,累透了就在辦公室地上舖張墊子睡覺休 息。年屆七十,依然熱心接受邀請到各大學教講授建築學,還妄顧長途旅途的熬煎而風塵僕僕往返孟加拉和美國之間,跟進他在孟加拉的龐大建築工程。

Nathanial 訪問的人物跟Louis Kahn 的關係愈來愈親近,他約了兩個同父異母的姐姐在父親所設計的房子坐在一起閒聊,談起關於父親的事情。Nathanial回憶說,那一次的聚會留下很深刻和奇妙的感覺,那棟房子彷彿有一種難以形容的力量滲透在半空中。

他甚至也鼓起勇氣試探他母親內心的感情世界,問:「你真的從來都沒有恨過父親嗎?」他的母親溫和而肯定的回答:「沒有,一點都沒有。」

他的母親在Louis Kahn 逝世之後一直都是單身,兒子繼續問:「你仍然想念父親嗎?」母親答:「偶然吧,只是沒有以前那麼多。」從她母親溫婉而淡靜的語氣中,隱隱流露了她對 Louis Kahn 多年來無怨無悔的深情。

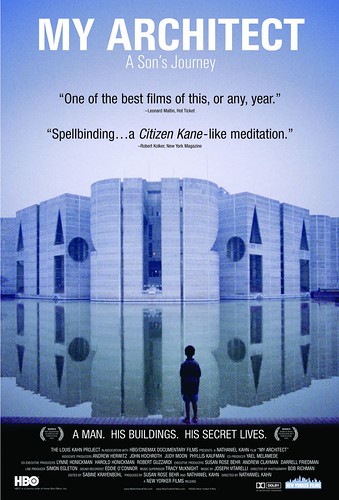

影片最後一幕是Nathanial 站在孟加拉國會大前默默凝視,這是他父親臨死前最耗費心思最登峰造極的作品,他說:當他第一眼看見這棟花了二十三年方建成的宏偉建築時, 那一瞬間他突然很清楚知道,這部紀錄片將在這裡劃上句號。

導演處理這部紀錄片的手法恰到好處,沒有賣弄自己作為私生子的不幸身世、沒有去判斷他的父親﹐沒有矯情造作,也更加沒有對他父親的作品作學術性的分析。他只是憑他的能力範圍之內去發掘有關他父親的生命事蹟,嘗試從別人所認識的Louis Kahn 去進一步瞭解他的父親。

Nathanial 也花了很多時間蒐集了六十年代期間別人拍攝他父親的黑白片段,Louis Kahn 當時在美國已經頗有知名度,曾經上電視接受不少訪問,也曾經有人製作有關他建築作品的紀錄片。

Nathanial刻意選用了一些他父親正在走路、過馬路、穿梭在街頭、在大學授課、還有辦公室低頭專心工作的片段﹐他說希望觀眾可以看見他父親的身體語言、臉部神情和日常生活裡不經意的小動作,因為這也是他一直渴望但已經沒有機會看見的情景。

導 演所訪問的不同人物,皆各自對Louis Kahn 有不同的印象和說法,他所追溯的父親當然也沒有給觀眾一個終極的答案,但是在他冷靜的觀察和蒐集過程中,他建立了一個遼闊的空間,讓觀眾從容地仔細旁觀, 在他父親的生命光輝裡,在他探索的過程中,讓我們各自覓得一份說不出的心靈觸動,一點溫和的光。

片名:My Architect: A Son’s Journey 我的建築師 – 一個人子的旅程

編導:Nathaniel Kahn

年份:2003

地區:美國

片長:113分鐘(彩色)

語言:英語

My Architect – A Son’s Journey