藤森照信簡介

藤森照信(Terunobu Fujimori)有多種身份,他是建築史學家、建築師、「繩文建築施工團」團長,曾於1986年和藝術家赤瀨川原平等人創辦「路上觀察學會」,在日本掀起一股路上觀察熱;初因建築史研究得名,現憑藉獨特的建築風格作為設計者活躍於世界各地。時人評論他的建築就像是從宮崎駿電影裡走出來的一樣。

在日本建築界,藤森照信的建築與他的路上觀察學,可說是相當引人注目。所謂路上觀察,指的是走在路上,將目光聚焦於一般人不會介意的物件,並用圖像的方式採集。選擇這些物件有條件,首先一般意義上美的物件除外。另外商品和時尚也被排除在外。這樣的物件例如下水道的蓋子、門鎖、形狀有趣的郵箱、因增改建而顯得奇特的房子、立面像人臉的建築、連到牆壁樓梯、扎進樹裡的鐵柵欄、裝在嬰兒車裡的花盆、扶手斷裂的滑梯,混凝土路面的上貓的腳印等等。在與物件的本來目的偏離的地方尋找趣味性。

日本現代建築,由丹下健三、槙文彥、磯崎新、安藤忠雄、伊東豐雄、妹島和世等世界級建築師引領,筆直地沿著根深蒂固的現代主義道路前進。

但 15 年前,藤森富有奇妙張力的建築就在這樣的日本現代建築中異軍突起。藤森建築的每一個都具有抽象而趣味的形態,這些形態都依據非常具體的材料和工法構築而成,在藤森建築裡,土,石,木,炭,樹皮,石灰等有自然特性的素材被全面而粗獷地使用。這些自然的屬性輕而易舉地將與土地分離的建築再次與現時的場地相融合。風景的素材性與加工性,正是藤森建築的靈魂。

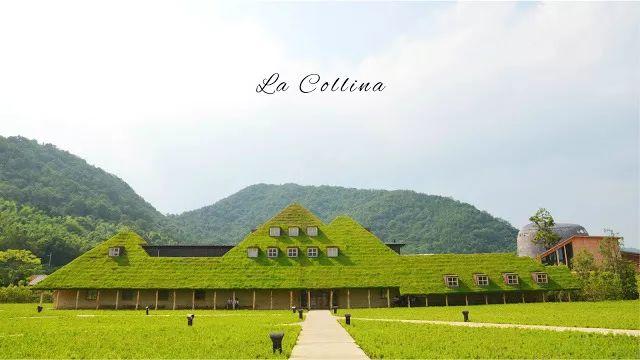

藤森老師的近作「La Collina」是令人振奮的,被茂盛青草覆蓋的屋頂,純白天花板上點綴著漫天而漆黑的木炭,像白晝裡一瀧黑色的星光。我第一次領略無數的普通人(非建築專業)如此愉快地體驗一個建築的情景。能給人們帶來幸福力量的不僅是點心屋的美味,毫無疑問,這個建築也擁有和甜點一般沁人心脾的魔力。

然而縱觀整個20 世紀,這種商業主義的易讀性應當是建築的禁忌,這樣的建築往往是被批判的對象,近代建築正統的道德觀念絲毫不允許這樣的建築方式。然而作為近代建築史學家的藤森老師,卻毫不猶豫地輕鬆跨越了這個禁忌,這有些意味深長。細細想來,藤森老師通過路上觀察發現了「看板建築」[2]這一樣式,成為了開拓日本近代建築史的革命性人物。通過粘貼什麼物件而形成建築,從一開始對他來說就是輕車熟路的。

注2:「看板建築」(中文為招牌建築)是由建築師、建築史學家藤森照信命名的一種店舖兼住宅的建築樣式。其中多數是日本關東大地震後復興時期突然出現的 2-3 層木質建築,正面用銅板、灰漿、瓷磚、石板等耐火材料覆蓋和裝飾的町家。雖然是建築物,但商舖的立面變成了室外廣告。這個立面正如「招牌」這個詞,成為了民眾動手表現的場所。因此讓從外行到藝術家的參與成為可能,產生了 Anonymous 的平民住宅、民間藝術。對此藤森於 1975 年在日本建築學會大會上發表的《看板建築的概念》一文,表達了日本近代所謂的「無建築師的建築」,意義深遠。「招牌建築」 一方面是與傳統的町家有著完全不同的事物所構成的趣味性之處,另一方面則是在不同事物構成的立面上展開了多種多樣、與時而異的裝飾,趣味橫生。藤森將「招牌建築」看作明治時期末期的 擬洋式建築的伏流。

藤森老師將路上觀察過程中獲得的獨特美學精準地澆灌進自己的作品,他將設計的射程拉到遠古的人類建築史,令其與世俗的設計概念迥然不同,藤森極具繩文時代氣息的建築誘發出淡淡的鄉愁讓人不禁懷念那個從未曾抵達過的遙遠過去。

藤森照信 在香港大學演講

日期:2014年月11日

導語

藤森教授是一位相當獨特的建築師,他首先是一個著名的歷史學者,在東京大學教了三十多年建築史。他在45歲那年突然決定開始做設計,憑藉他獨特的設計,他獲得了許多獎項,並躋身世界著名建築師之列。他的所有作品都在探討「自然」這一主題;這不僅指的是從自然取材,還指用更貼近自然的方法建造。很多建築師都從氣候,材料或文化特性的角度從鄉土建築中汲取靈感,但是藤森老師的思考卻不止於此,在我看來,他的作品探討了人與自然之間更本質和神秘的一層關係,啟發我們思考根植於人類基因裡的那些原始和樸素的感受。

講座正文

謝謝香港大學的邀請。這是我第一次來這邊做講座。上次我來香港主要是為了研究19世紀的香港現代建築,我參觀了香港大學的老校區,但今天我不準備聊歷史,而是聊聊我的設計。

從自然取材

我在45歲的時候,做出了我的第一個作品,是在我出生的地方,日本長野縣的農村。委託方希望我做一個博物館,用於存放當地一個日本古神道神社(諏訪大社)的資料。一開始我想把它設計成當地民居的造型,但當我隔天起床看我設計出的第一稿時,它給我一種強烈的山寨品的感覺。我猶豫不決,不知道該怎麼推進設計。我幾乎找不到古神道時期的建築物資料作為參照,最後,我決定做一個土堆,然後在上面架一個屋頂。這是在柯布西耶學生的一篇文章中找到的靈感。

因為我是學歷史的,所以我在做建築時也想要儘量用古代的方式來搭建,給它一種古舊感。框架依然用的是混凝土,但是貼在牆兩側的木板都是人工分割的,房頂上的石板也是當地所產。在快要完工的時候,我覺得這個建好的房子顯得有些孤單,於是讓房尾的兩根柱子戳出房頂。

這是房子外牆的樣貌,它是手工砌築的。這房子是25年前造好的,造好之後遭到當地居民的反對,他們不能理解我為什麼造出了那麼一個破破爛爛的房子,這讓他們聯想到了窮苦的舊社會。建築圈的很多人也表示不知道我在搞什麼名堂。但是我的好友,像安藤君和伊東君他們看到這個建築卻很高興,只有他們,雖然不知道我想做什麼,但是覺得我在做的是很重要的事情,所以給了我很多鼓勵。

我也不知道我究竟想幹什麼,但是其中有兩件事我是清楚的:第一件事是,我絕不想趨同於歷史上的任何建築風格;可能因為我是個歷史學家,所以我才反感自己被貼上「模仿歷史」的標籤。但是我又不想做和當代其他建築師們一樣的事情。所以我決定借助現代的技術,但是不讓這些技術顯露出來。所以我的原則變成了——如何讓建築不露聲色地容納現代技術。這一原則到現在都還未改變。

這是一個美術館。在日本,如果房子外牆抹上這種土,每當下雨過后土層受凍就會產生皸裂。但是因為我很想要土壤在牆上的效果,我用了一種仿真土。我還在土裡加了稻稈以製造紋理。我往裡面加了一些真土,這樣整體就顯得更自然一些。我一直在用不同的材料實驗來達到我想要的效果。

這是美術館內部,在日本我們經常說,我們需要以全裸的姿態來欣賞一幅畫,也就是要拋棄所有的先入觀來進行藝術鑑賞。我也思考過能否建一座可以讓人們一絲不掛,不著任何衣物參觀的美術館,但我想如果真這樣的話,人們的目光可能就不會落到牆上的繪畫上了(笑)。於是我改成讓人們脫掉鞋子入館參觀。雖然脫鞋子很麻煩,但是在這個過程中人的參觀體驗也會產生小小的改變。因為脫掉了鞋子,人們可以或坐或臥,以各種姿勢欣賞藝術。地上鋪的石頭的長寬大概在一米至兩米之間,厚度也不盡相同,室內的地板會呈現出不平整的效果。

這是「燒杉」的製作過程。把杉木的表面做燒焦處理可以防止杉木生潮發霉。一般來說,「燒杉」都是用長2m,厚12mm的木條,然後各面燒3mm。但這樣按傳統來做會有些乏味,所以我們選擇用長8m厚20mm的木條,燒焦10mm深。我們把杉木板圍成三角形的柱子,把板子綁緊,在下面用報紙燒15分鐘,燒杉板就做好了。有趣的是,雖然火在最下方,杉板各部分燒焦的深度卻是相同的,那是因為燒焦的部分會變得防火不耐燒,所以火苗就會自動向上竄尋找新的可以燃燒的表面。

「燒杉」多被用於農村建房,專業建築工人和建築師是不屑於使用這種技法的。它常見於日本西部,在東日本生活的我從未見過,所以我在不知道不能用的情況下使用了燒杉。在我用了燒杉之後,許多人也開始接納這種技法,它逐漸變的流行起來。「燒杉」以外,能夠帶給人煤炭的感觸的建築材料之外恐怕沒有了,而且我很喜歡它非常純正的黑色,可以從各個角度被欣賞。我在世界各地講學的時候會和學生們一起製作燒杉,他們都很喜歡。

這是用燒杉做的房子,我並不擅長設計匹配的景觀,所以我在外面的空地上都種上細細的竹子,這些竹子常常給我一種有動物在裡面潛伏著的錯覺。

這是房子內部,每次想到理想的住宅形式,我都會想起原始人居住的洞窟,裡面生著火的景象。而洞窟的特徵就在於地板牆面天花板使用的都是同一種材料,所以我常常會把在地板用的材料鋪滿房子的各個角落。

這是松樹,松樹的主幹一定會有一些彎曲,所以我在處理材料的時候會考慮如何保留這些小小的彎曲。這是一個大學宿舍,柱子用的都是松樹,我把松樹的兩面切平以便掛玻璃。

因為近年來伐木業在日本不太景氣,委託方希望我們儘可能多用木材。在日本,為了保護山林,我們有定期砍伐樹木的習慣,因為如果不砍樹的話,每棵樹得到的養料就很有限,它們都會變的特別虛弱。因為要多用木材,我在這裡插滿了柱子,本來想讓柱子密到看不見對面為止的(笑)。

我儘可能在建造的時候使用天然材料,但是天然材料有時不能抵抗惡劣的天氣,所以我在這個建築上用了銅板。銅板的好處就是你可以直接用手來塑形,銅板還會經年變色,人們覺得這種顏色的變化很美。銅板的這些特點讓它和自然材料有很多相似之處,所以現在我很喜歡使用銅板。

與植物共生

這些是我用自然素材建造的例子,我覺得它們非常成功。我想要聊的另一個話題,是怎麼樣把植物融合入建築之中。在建築史上,柯布西耶創造了「屋頂花園」這個概念,引得大家紛紛沿用,可我卻對這個概念不怎麼感冒,因為我覺得柯比意的花園和花園底下的建築看起來就是兩個不同的部分。而我的夢想,則是在人類創造出的建築和神創造出的植物之間取得某種一致。

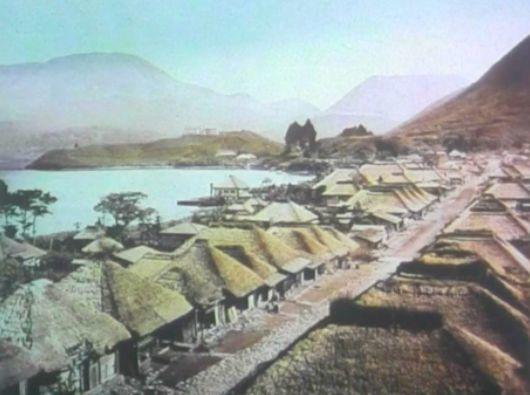

這張照片上是90年前日本箱根地區的景象,如果你仔細看的話,可以看見所有的房頂上都種著草。在日本,我們有在房上種草的傳統,這樣的傳統還存在於法國的諾曼底地區,世界上現存有這樣的建築的地方據我所知僅此兩處了。在日本,我們管這叫做「芝むね」(Shibamune)。古代的印度人和中國人曾經在房頂上種滿草來抵禦嚴寒,現在留存的房屋。草大多只種在屋脊上,接下來的幾個建築就是由此啟發誕生的。

合歡木兒童美術館是一個為殘疾兒童所做的美術館,我把草種在屋脊上,草的比例恰到好處,屋頂的形狀也和對面的山巒產生了呼應。

這是另一個項目,屋頂上有一棵松樹的房子。當然,在蓋這個房子之前,我警告過了業主,我也給他看了我的草圖,但是你們知道的,有的時候,即使業主看過了你的圖紙,他依然不能理解這些畫究竟意味著什麼(笑)。所以房子蓋好後,我非常擔心他到底會不會喜歡。他很有可能會生氣。

因為如果你從這個角度看,這屋子長得就像個日本武士,而且是冒著點傻氣的那種。它梳著武士的傳統髮型,還有眼睛和鼻子。但是我的業主他一看到這房子就哈哈大笑起來,聽到他的笑聲,我心裡的一塊大石頭就落下了。後來房主人因為要搬到東京去,要把這房子賣掉,但又因為他想找一個真正愛惜這房子的買家,他足足等了三年才找到人接手。

這是一個釀酒廠,屋頂上的那棵樹是山茶花樹。房主是我的友人。這個房子是我最滿意的作品之一,我覺得它所有的一切都恰到好處,沒有什麼可以再加的了。呃,真的沒什麼可以再加的了,因為我怕再多加上一點,這東西就會完全脫離建築的範疇。我嘛,還是想做個靠譜的建築師的(笑)。

韭菜之家是我朋友的房子。我一直在想,有什麼方法可以讓植物就像體毛長在人的皮膚上似的長在建築身上。達成這一點是我的理想。所以在這裡我用花盆把植物按點狀嵌在屋頂上了。

我想找一種最像人的毛髮的植物,所以我用了韭菜。大家想像一下,開滿韭菜花的屋頂,這是我理想的效果。但是韭菜苗的根長長之後塞滿了花盆,花就開不起來了。烏鴉也會來,我不知道他們是來給韭菜除蟲的還是來搗亂的,不過它們來過後,韭菜的葉子明顯變得稀疏了。還有一個問題,就是房主人年齡大了,已經不太能照看這個屋頂。所以要把植物引入建築,我覺得最難的一點在於要保證後期管理。有許多人都曾經嘗試過這種引入植物的做法,但這樣建築物大多都只能維持五年。

但我依然喜歡這個種滿韭菜花的屋頂,你看,看著這個,你完全不知道你是身處一個建築中,還是農田裡。在這次之後,我不僅敢在屋頂上種樹,我還敢種韭菜了。

這是又一個屋頂上種樹的例子,這回是很多棵樹。下面要重點說的是這個房子的內部。這是玄關,我把它做成了一個喝茶的地方。如果是關係很親密的客人,房主人可以把他帶到屋裡面進行接待,但是關係沒那麼親近的客人,喝茶和接待的事情就都可以在玄關解決了。

屋頂之家

這是一個茶爐,我本來想像在玄關接待客人時喝的茶是傳統的日式茶,但房子落成之後,房主告訴我他不喜歡日式茶,他喜歡英式紅茶。我想如果要泡正統英式紅茶,首先要燙杯子吧,所以我就在爐子的上方加裝了一些掛茶杯的鉤子。我想這樣爐子的熱氣就會自然傳達到上方的杯子上。但是實際操作時,我發現情況並非如此,熱氣完全沒有上來(笑)。

正如大家所見,在設計上我經歷了很多失敗。但是我會儘量讓房主更多地參與到建造的過程中來,像是我們會一起進山裡選要用的樹材。像這樣讓房主參與到建造中來,即使最後的結果不盡如人意,誰也不會生氣啦。

我發現,做一個建築師要面臨各種失敗,特別是當你嘗試一些新的,別人沒做過的東西的時候。如果要在這方面要得到業主的諒解,我想,需要靠讓業主儘可能參與進過程中來。

屋頂之家

這是客廳,我在頂上牆上都塗滿了黃泥巴。我在法國看到過內部塗滿泥巴的洞穴,給人一種陰暗不適之感,我很擔心我的房子會不會也變成這樣。所以房子交付後,我問房主他的使用感受——他居然完全忘了房間裡有泥巴這件事。

我發現泥巴這種材料很難給人造成深刻的印象,見到泥土的時候你幾乎沒有反應,就好像你的感覺都被它吸收了一般。在自然素材中,石頭和木材都會給人強烈的身體感受,但唯獨泥巴沒有。恐怕對泥巴無感這件事和人類社會的教化方式也緊密相關。這些都是我在蓋這棟房子的時候才意識到的事情。

屋頂之家

這些燈都是我當初勞心費力所作,但是現在看著它們,我感覺它們好像跟我的設計倒沒什麼關係了。我想,如果房間裡全部都塗滿泥巴的話,可能所有所謂「設計感」都會消失不見吧;無論房子最初的設計如何,它們給人的感受都會變得一樣。這也許就是泥巴的特徵。

藤森流茶室

接下來我要介紹的是我最近在鼓搗的東西——茶室。日本的茶室建築是400年前千利休*首創的;他也是茶道的創始人。利休當年製作的茶室現存的只剩下一處了。它的尺寸是1.8m乘1.8m,中間有個茶爐,兩個人進去,可以在裡面呆四小時,一邊喝茶一邊聊天。我作為大學教授被特批准許參觀這個茶室,在裡面坐了一會兒,感到一個原本侷促的空間逐漸寬敞起來。這讓我不禁回憶起那幅著名的維特魯威人畫像——一個人被困在小小的方盒子裡,但是那方盒子代表的意義可能已經遠遠超出其自身了。

*千利休:茶聖』千利休,是日本茶道的「鼻祖」和集大成者,其「和、敬、清、寂」的茶道思想對日本茶道產生了極其深遠的影響

高過庵

在房子還架著腳手架的時候是很難意識到它到底有多高的,所以當一切都拆掉之後,它著實讓我吃了一驚。我想爬上去看看,又擔心這個高度,爬上去後它會整個倒掉。所以我覺得在它倒之前,我至少先得留一張照片——這就是我當時拍下的照片。

於是我爬了上去——就我一個人,那時候天邊正泛著夕陽的餘光,還有晚霞,所有的一切都顯得很戲劇性。我進去了,正要邁開腿,卻感到房子向我這一邊傾斜過來,走到另一邊的時候,它又換了個方向傾斜過來,於是我決定乖乖待著不動,然後它就停下來了。這個茶室可以容納四個人,但是需要四個人都靜止不動乖乖待著。從建成到現在已經過了九年了,這座茶室還依然健在。

泥飛行船

這是「泥飛行船」,是我和一些鄉親們一起完成的。這個房子讓我最感到驚訝的是它的影子竟然是落在正下方的,這大概是世界首例。

泥飛行船

這是我和我的朋友伊東豐雄在一起,我們是老鄉。我和伊東君做的事情方式很不一樣,甚至可以說是正相反,但是我們卻是彼此欣賞的。

這是在倫敦的V&A美術館做的茶室,叫「甲殼蟲之家」。V&A從全世界邀請了10名建築師,讓他們分別都做了一些東西,然後在展覽結束後會將作品拍賣,由美術館和參展建築師五五分成。結果賣出作品的只有我一個人。我很想知道是誰買下了它,但是拍賣行說他們不能透露買家信息。後來我從做展覽的建築工程公司瞭解到,「甲殼蟲之家」被拆解之後運到美國去了,但是我依然不知道它具體的去向,所以我決定之後再不參加這種拍賣。

後來我從一個在柏克萊大學教書的朋友那兒得知,這個房子在加州。是他的學生發現的,這個學生在一家IT公司工作,在老總的家裡看到了這個房子。後來去加州的時候我得以拜訪這家公司的老總,看到了我的作品。但是這個老總非常討厭別人知道他的隱私,所以叮囑我「一定不能告訴別人!」。我看到我的房子在他的一堆收藏品中間,被放在了前廳的位置。

下面我要介紹我在台灣的茶室作品。

台灣有歷史悠久的客家文化,客家人大多不想讓別人知道他們的財產的所在,所以委託我做茶室的這對夫婦也想讓這個茶室顯得儘量隱蔽一些。

這是一個混凝土做的小船,上面架一個屋頂。屋頂在船上相當於帆,它使得小船根據風向不斷改變方向,變得很難掌控。你需要費很大的力氣才能讓它不偏離航向,所以,在這條船上,你是沒時間喝茶了。因此,它也被稱作「喝不著茶的船」(忘茶舟)。

這是為同一對客戶做的另一個茶室。台灣有著世界上枝幹最粗的品種的竹子,因為擔心房子搖晃得厲害,我用了五根竹子,但是它現在一點都不晃,要是那時候只用三根就好了。

這是我在台灣宜蘭受一個美術館委託新作的茶室,是當地居民一起幫我把它吊到房頂上的。

最後,我想說說我的「百年後的城市」構想。我覺得「如何處理不斷發展的科學技術和自然之間的關係」會是21世紀的一個突出主題。所以我在想,在自然造物中,什麼東西是和人有著最緊密聯繫的,想了半天我覺得是蔬菜。蔬菜這一物種一直應著人類的需求做出改變,是和人類最親近的植物。所以,我覺得21世紀的都市應該是蔬菜建構的都市。這幅圖的底圖取自巴西首都巴西利亞,我在上面建了許多東西,像是「香蕉議會廳」,「洋蔥小學」,「蘆筍住宅」,「胡蘿蔔辦公樓」等等,作為我對百年後都市的構想。

問答環節

Q:在日本的五代著名建築史學家中,第一代的伊東忠太和您都是建築師,伊東忠太致力於將歷史與自己的建築聯繫起來,而您卻正好相反,您想要讓自己的作品和歷史上的建築風格沒有任何瓜葛,我很好奇您是怎麼想的。

藤森照信:

這個問題太難回答,我需要跟你說一下我的歷史觀。

世界的建築風格的分化首見於青銅時代,那時候出現了很多分支,像是古埃及建築,古中國建築,美索不達米亞建築等等。不同的地域產生了不同的建築,建築的類型變得豐富起來。

但是如果你往前看,在石器時代,世界範圍內各個地方的人做的事情都是差不多的;所以會有很多像是巨石陣,石窟壁畫之類的出現在世界各地。所以石器時代其實是非常國際化的時代。

我覺得圖上的第三段歷史時期——也就是我們正在經歷的工業革命以後的這段時期,和石器時代的本質將會是一樣的;那就是——它們都會是非常國際化的時期。

所以在我看來,世界建築史看起來就像一顆糖,中間的部分很甜,口味的層次很豐富,而兩側的糖紙,雖然也很棒,但是味道就差了點。作為歷史學家,我感興趣的是糖和糖紙的交界部分,也就是分化和融合的交界處。作為建築師,我的作品的參照多來源於石器時代。在那時,我們人類擁有的不過是草,樹,石頭等非常基礎的東西,我非常好奇我們是如何用這些東西搭建建築的。之後建築產生了分化,我覺得工業革命讓我們再次經歷了分化和融合之間的過渡區域,世界建築在那之後趨於融合。而與石器時代的草,樹,石頭相對,我們中間新產生了鋼鐵,玻璃和混凝土三種材料,我很期待當代建築師們將會用這三種材料做出什麼樣的東西。

歐洲人很想說現代主義建築是從他們的文化中誕生的,這是一句徹頭徹尾的謊話,因為我們根本無從證實歐洲文化在鋼鐵,玻璃和混凝土三種材料歷史中的所在。歐洲人只是在和石器時代的人一樣進行搭建罷了,只不過用的是不同的材料。

但是我依然對於現在我們所處的這個歷史時期感到憂慮,特別是對於科技和自然之間的關係。我感到擔憂,卻沒有解決它的良方。但是有時我的腦海中會有一些想法浮現出來,我的作品可以被當作這些想法的具像化呈現。