作者:謝宗哲教授

日本當代前衛建築浪潮

約莫在十數年前,甫揭開二十一世紀序幕的,全球掀起了一股日本當代前衛建築的熱潮。除了安藤忠雄延續從上世紀未藉由純粹幾何形及清水混凝土建築所創造出的「陰翳禮讚」獲致「批判性地域主義建築」的讚譽而使安藤建築所揭示的日本晚期現代主義所蘊涵的極簡式設計風潮得以持續蔓延與擴張之外,伊東豐雄從1995年起歷經六年醞釀的,一座由透空管柱支撐起的宛如立體森林般的公園,顛覆既有建築典範及價值的前衛建藥「仙台媒體中心(Sendai Mediatheque)也在2001年隆重登場而轟動了全球建築界。而緊接在後的當然還有限研吾在中國長城腳下之公社中以竹屋在詩意性構築下,由材料所呈現出的屬於物質性的存在感:SANAA設計的金澤21世紀美術館中的離散性量體構成與空間的去階層性:以及稍晚的石上純也所設計的KAIT工房的高度透明與無數纖細的柱子所呈現的抽象森林等被認為「光怪陸離」、「獵奇」而「不思議」的日本建築都未曾歇緩其腳步而繼續地呈現在世人的眼前。

而最具指標性的,由伊東豊雄所設計的「台中大都會歌劇院(後來更名為「台中國家歌劇院」)」這個被暱稱為「美聲涵洞(Sound Cave)」更即將完工問世,可以說台灣本土也成了這股前衛建築浪潮的最前線。於是我們或許早該有一套重新看待這些早已超越既有西方建築價值與典範之框架的知識論與方法論,才能夠抒解這份身歷其境之際的,在意識與感官上的不住顫抖抖與悸動吧。因此本文試圖從日本當代建築系譜的解讀及日本傳統習於與自然同居之文化的觀察,來嘗試建立解讀日本當代建築不思議的論述。

持續演化中的日本建築系譜 從現代主義到具有日本建築自明性的代謝派

在觀察日本當代建築的時候,通常眼尖的人會發覺日本建築師一直以來有非常強烈運用幾何學的傳統,例如早期的丹下健三,以及E仍舊活躍的慎文彦、谷口吉生、磯崎新以至於後來膾炙人口的安藤忠雄。這條脈絡所構成的系譜其實非常清晰,就是從二戰前的柯比意日本三大弟子前川國男、坂倉準三、吉阪隆正的正統西方現代主義建築一脈在其後傳承給了丹下健三,然後身為東京大學教授的丹下健三再傳授給其門生的槙文彦,谷口吉生的背景下所奠定下的紮實根基。

那麼柯比意究竟對於日本當代建築有多大的影響?筆者建議大家或許可以試著回顧柯比意所提出的現代建築五原則當中的底層挑空(Piloti)這一點。無論是日本戰後的新公共建築或是到晚近的辦公大樓,往往都能夠發現其在一樓底層部位的真空狀態,或說一種公共性的徹底展現。針對這樣的空間現象,在日本建築評論中有幾種討論的方式。其中一種說法當然是柯比意之Piloti /底層挑空的極致呈現:但也有另一種觀點表示這來自於戰後美國式民主思潮的影響而促成了這種開放式空間。而筆者除了較偏向底層挑空論之外,也認為這樣的結果其實仍然與日本傳統居住文化中對自然環境開放的習性有很大的關連。而幾何學形體的執著或許也和傳統建築的主要居室空間是以木結構作為主流下在構造的限制上有關(屋頂除外)。因此日本某種程度上對於現代建築的接受度原本就具備了較相近的風土。

回到建築系譜上的討論。丹下健三歷經日本戰前與戰後國家興亡盛衰的波瀾,無獨有偶地都使他對於所謂的「國族式」日本建築的創造有深遠的影響。因此,簡單地來說,丹下健三在建築設計上的價值與信仰無疑是建立在所謂「日本傳統建築的現代化」的這個議題之上。

其中最為人所津津樂道的傑作一位於四國的香川縣廳舍及廣島和平紀念館,在立面多以日本傳統建築語彙之轉化來進行操作的結果便為最具代表性的例證。

在此同時,也就在丹下健三聲望仍是如日中天之時,當初丹下研究室的槇文彦、黑川紀章有別於繼承丹下正統的磯崎新,而和「反動派人士」的菊竹清訓等人(早稻田建築系)共組了一股堪稱反動勢力的代謝派(Metabolism),提出了與丹下這個流派大異其趣的建築論述一基本上,是否定了建築物的恆久性特質,而將建築物類比為生物般的有機體,主張建築在某種程度上一些構件可以被拆解同時也具有可增殖與附加上去之個性的想法。

換句話說是賦子予建築在「時間性」上的討論。而這樣的論述其實正好也與當時由萊特及夏隆所主張的有機建築中關於師法自然以及將建築視為生命體來對待具有共通的價値,而也和當時國際上蔚為風潮的Open-Building System(開放式營建系統)中透過永久建築支架體(Skeleton)與可變填充體(Infill)的組合來因應不同生命週期中,建築必須具備使用彈性的理念遙相呼應,因而打開了日本現代建築在國際上的能見度。

事實上代謝派所揭業的宣言就是「從機械時代邁向生命時代」的建築,因此可以把日本代謝派視為承繼或呼應當時西方有機建築之思惟,並進一步為日本當代建築耕耘出肥沃土壤的關鍵建世代(1950-1970)。由於日本的四季有著鮮明地更迭,再加上自古以來天然災變的週期反覆造就其「無常」及「生生流轉,繁衍不息」的文化傳統與價值觀。

承先啓後的代謝派:自然系的黎明

由於日本地處溫帶氣候區域,風土條件上有著四季分明的特質,因此在人們對於生活作息與空間的感知上,自古以來就帶有無常或說持續交替變化的認識觀。從我們所耳熟能詳的所謂「和室」的這種由榻榻米所伸展開來的平面式均質空間,其實其本身並不具備恆常的目的性與機能,而是隨著在每個當下所發生的事件與活動來應對並轉換其使用模式(例如和室空間一般而言是空蕩而開放的狀態,要睡覺的時候才鋪上棉被組並關上紙門,而無作為躺臥用的床或其他的固定家具),因而有著總是持續變化的狀態。在這樣的脈絡下,因而生活方式也一直帶有持續變貌的側面,所以對於空間上的想像也帶有能夠隨時自由自在變化的思考與彈性。

這樣的傳統其實可以從代謝派的經典建築作品Sky House中看到其印證:建築師菊竹清訓透過四片混凝土牆將主要樓板抬高形成底層挑空作為增建與變化的預備,而上層的空間以障子(推拉門)的開閉及家具的配置來定義空間的Layout(格局)。

主要的企圖在於配合季節的更迭,讓生活起居的主要空間能夠自由變化地調整其方位,來迎接該季節最美的風景與氣候。為了能夠滿足這模的願景,菊竹清訓因此配合障子的軌道並裝設了可移動式的「Move-Net(包含了衛浴,廚房,給排水配管的可動性設備單元)」來達成其空間模式轉換上的需求。這份積極將自然元素與狀態導入生活空間,試圖與自然環境同居的動作一方面回應了日本因風土條件的影響而在生活上所反映出來的,重視「うつろい(推移變化)」的習性與文化傳統,另一方面也凸顯了「因著持續的變化更加能夠感受真實生命的存在感」的這份意志上的執著。原來如此,這份「生生流轉,永恆不息」的變動觀就是日本文化中最根底的所在,而其思想也就在1960的世界設計會議中,在川添登的策展之下,而由黑川紀章與菊竹清訓巧妙地以Metabolism這個字眼,巧妙地援用「生命必須透過新陳代謝方能維持其永恆的運作」這個生命的原理做出了代謝派宣言:

「我們將人類社會視之為一種強而有力的演化過程,我們所以採取生物學上的名詞新陳代謝(Metabolism),是由於我們相信改良與科技,更想有助於維持人類的活力(Vitality)。我們認為,代謝主義不僅主張自然的、歷史性的社會演變,我們也主張透過我們的改良刺激一個積極變化而發展的社會。」

黑川紀章於是進一步地宣告建築必須從「機械的時代邁向生命的時代」的中心價値。在此姑且將這樣的思惟轉換視為自然系建築的黎明,也是日本建築開始呈現其自明性的起點。這樣的思性隨後被席捲全世界的後現代主義狂潮,包括電子革命、資訊革命、數位革命等二十世紀末的重大事件所淹沒而明顯地被忽視,一直到環境破壞問題及地球溫暖化到了無以復加的地步,為重視環境科技的建築專業所主張的綠建藥(Green Architecture)及永續建築(Sustainable Building)等論述下重見天日。

從以上透過簡短的論述所整理出的簡易版日本現代建築系譜中,可以看出代謝派的確具有其作為日本當代建築承先啓後的定位:承的是跨越日本戰前與戰後的一代建築宗師丹下健三之先,而在自覺下肩負了時代的始命於1960年提出代謝派宣言,進而引領代謝派建築運動於1970年大阪萬國博覽會中發光發熱,並以其餘韻啟發了身為後進的建築群雄一野武士(以伊東豐雄,安藤忠雄為首的年輕建築師),並某種程度預言了在二十一世紀之後,以伊東豐雄為精神領袖的新世代開始創造共享著自然與生命之價値的全新建築。這或可視為代謝派這道血脈傳承下的進化與變種。

為了賦予一個相對清晰的討論框架,筆者以自然系(Logia)為名來作為進一步探討日本當代前衛建築的範疇。一來能夠囊括前述的當代建築顯學議題,二來也能夠回饋日本傳統中與自然共生的建築文化。而在這個自然系的架構下,更可從「現象式的操作」與「物質性的構築」來作為深入閱讀的兩個取向。

Approach 1現象的觀點:狀態的模擬與形塑

現象式的操作主要著眼的在於日本當代建築師的作品中超越對於形態的迷戀,更注重空間的直覺「感知」,「氛圍」,「意象」,理性上有時這種自然意象性的直覺概念(例如聲音的涵洞,立體的森林,漂浮的雲朶)似乎過於天真,但又能協助創造某種對於自然中開做,流動,交流特質的新空間經驗而觸動人的情感認同。以下透過幾個真實的案例來進行深入的剖析:

美聲涵洞:台中國家歌劇院

以非均質而宛如細胞般之Emerging Grid(嶄新而前衛之格字系統)所構成之「美聲涵洞」的台中大都會歌劇院,在設計上的主要訴求在於如何與自然環境無縫銜接。於是伊東豐雄採用了普遍存在於動物體内而直接與外部相接的「管(Tube)」元素作為空間編織的主軸(例如人的嘴,耳朵等進到身體内部都是呈現為管構造的生命系統),透過曲牆系統創造出在立體與垂直向度均由「管」元素所構成的有機系統,彷佛自然環境中之洞窟般的建築空間地景,在視覺、聽覺及空間體感都得以感受到其高度的通透性與流動性。

通透開敵的金澤21世紀美術館

一如SANAA的建築外觀與空間氛圍的特質在於乾淨、俐落、清新、而且可愛那樣,這艘「降落」在金澤宛如幽浮般的建物在SANAA的魔法之下,將原本生硬而充滿陽剛之氣的建築不可思議地卸下警戒的態勢而賦予較溫潤討喜的運圓形象,晶瑩别透且散發出溫柔的質感氛圍。SANAA一反圓形平面原本具有的向心性而在内部很「隨意(random)」地配置了許多離散性的方盒,豐富了觀展甚至是穿越本館場域的動線系統與空間序列。原本具有牆界定的圓周境界則以輕薄的玻璃模湖了内外的界線,讓四周的自然地景與城市脈絡都能輕盈地納進這個園建築裡頭來。這棟極具時代意義的建築達成的不只是一種古典幾何型的新詮釋,同時也創造出了建築與人一種極為新鮮而開放的關係。

抽象森林:神奈川工科大學KAIT工房

這個看起來晶螢剔透的方形量體是石上純也的第一個實際建築作品,位於神奈川工科大學校園内。就program而言,是讓學生可以自由使用的多目的工房,是個具有兩千平方公尺的單一空間(one-room)型的超巨大物件。在那當中完全沒有任何遮斷視野的牆壁,而只由厚度、長短比與設置角度都有著微妙差異的、總數多達三百零五根的白色薄柱所支撐並林立排列的空間。因著柱子各個局部的疏密程度的變化,而自然地可以在當中設定出適合個人使用的空間與適合分組討論的開放空間,是一種猶如回到自然環境中的狀態。人們於是在這棟建築物中,在各種宛如林間的縫隙通道中來回遊走,並得以在當中體驗各種空間的發現。這個工房除了是一個「既封閉又開放的自然森林般的空間」之外,同時也再次回應了石上本身創作建築中,在空間的曖味性上之追求的命題。

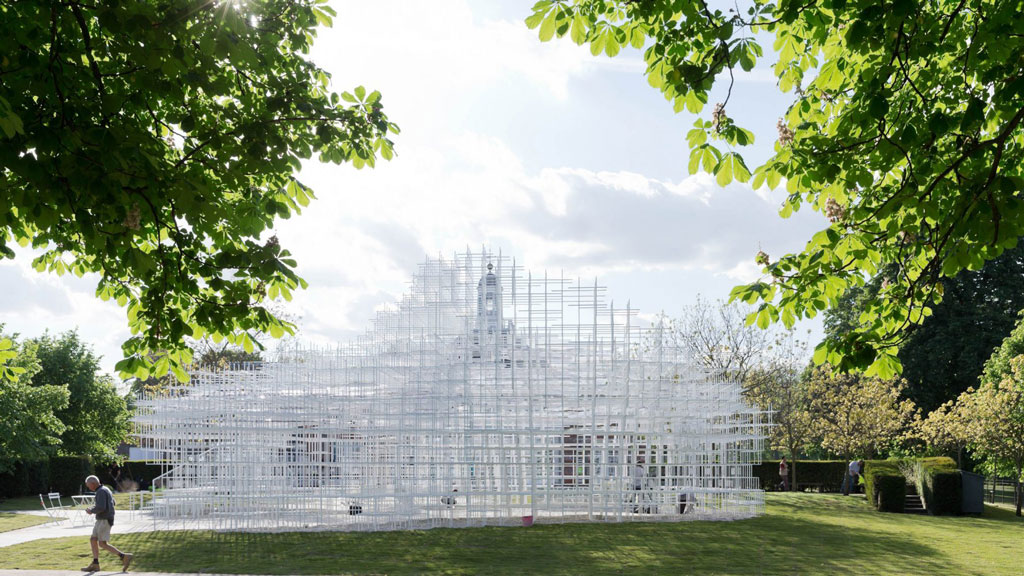

未明的雲朵:Serpentine Gallery Pavilion 2013

由白色鋼構棚架單元所長成的、宛如雲彩般的,一座難以敘述其具體型狀的宛如自然狀態般的前衛建築,發想最早來自於其設計師藤本壯介在2000年成立建築事務所之初所做的一個與柯比意之domino system產生對話的概念性模型「Primitive Future House」。

有別於一般作為容器的建築,這個概念性的模型是以三十五公分高的基本單元作為發展模組所生產出來的一個宛如有機生物的形態,並且可以按照不同的尺寸大小與空間所在,找到可能的使用方式,重新揭示了自然界地形中那份「機能隨形」的基本認知。來到現場的人們無不興致勃勃地宛如回到童年時光,攀爬並穿梭在這個宛如超巨大遊具的建築地景裡頭,或者就置身在這個白色棚架中的Cafe,在啜飲著咖啡的同時享受從縫隙中灑落的陽光…而就在厚實與稀疏的構架所包圍與遮蓋,創造出了彷彿漫步在雲端的空間氛圍。

發酵的盒子:Metabolism Pavilion- Fermentation

這個小展館是平田晃久為2013年在台北URS21所舉辦的代謝派未來都市展所創作的空間裝置。主要在於透過纏繞的原理來演繹生產出全新的空間原型。平田試著發酵衍生那一棟棟緊閉的盒子,試圖將它們轉換成開放的狀態,並使其連結延伸為接續的空間。這樣的連結狀態,無論由内而外,都可以讓人們去想像,彷佛身處的空間是在樹林中。這樣特殊的三度空間也試圖讓人們生為動物的本能破再度啓動。它纏繞了人們的身體,並驅使人們行動,也經繞了人們和週遭環境的互動,讓人們生活的空間成為一個更特別的地方易所,其開放性讓空間得以容納水,風,人類,其他生物的同時存在。「Fermentation」這個作品是新一代的象徵和建築,它承載著解開現代城市和重新定位人類活動的基因,讓人們能重新編織與所有生物的肌理。

Approach 2唯物的觀點:物質的交往與構築

另一個探究自然系的重要取徑則是「物質的構築」。若從建築系譜來加以回溯,就建築素材的唯物/戀物式取向來進行考究的話,那麼或許可以從安藤忠雄受柯比意及早期丹下健三的感召而對於清水混凝土的傾心與執著來談起。只是混凝土是否該納入自然系的範疇或許會需要另外為文討論才行。不過安藤曾經表示,自己之所以獨鍾清水混凝土,在於「它一來是代表二十世紀的建材,二來則是混凝土是最具普遍性流通的材料,而他本人的創作意欲就在於用最普遍的素材來做出最獨特的建築」。作為其對立面,揭櫫負建築概念,試圖消解形式而著眼於非混凝土材質的建築師則是隈研吾。他表示在面對物質之際既不是「形式」,也不是「細部」上的問題:既非處理物質的輪廓,也非設計物質的細部,而是在於探索物質的存在方式與邏輯,在於發掘物質與人類身體之間的關係性。而這也是隈研吾以自然建築為名,消解建築作為物件的形象,轉而透過多樣性素材的實驗與嘗試,邁向有機體之物質性構築來找尋與自然環境對話及融合的策略,同樣具有高度「材料戀物癖」的山下保博(天工人)主張「傾聽材料的聲區」,也就是觀察這個材料期望如何被運用並成為結構體本身,若行不通則基至自行研發新材料;年輕的大西麻貴+百田有希則著眼於材料的觸覺,試圖透過物質來喚醒身體感官的原初性本能,成為身體與空間交往的媒介。

以下透過機個重要案例來做進一步的討論。

清水混凝土的陰翳禮讚:亞洲現代美術館

作為台灣一號安藤建築的亞洲現代美術館,除了在形式上作為正三角形的小宇宙而深具魅力之外,最重要的部分還是在於終於讓正統的安藤清水混凝土得以正式登陸台灣。

清水混凝土可以從英文的「Exposed Concrete」及日文的「打ち放しコンクリート」的字面意義上看出端倪,也就是說混凝土澆製完成就放著,不再加上裝修材,而直接以顯露出的混凝土表面作為建築形體最終完成面來表現其樸拙的質感,耐人尋味的是,混凝土由於其現場澆置的宿命,必然地會在其色澤與紋路上各有不同,也精彩地重現了一份來自於人造的自然質感。這份深邃的灰色在光影的漫射與覆蓋下除了進一步地演繹出屬於日本人天性所喜愛的陰翳美學,也讓西方建築評論家對於其光影操弄下所散發的禪意與詩性而深深著迷。附帶一提的是,安藤忠雄式的清水混凝土的分割單元大小是91cm X 182cm,這個尺村剛好是日本傳統空間中所愛用的榻榻米(疊)的尺寸。於是我們可以從這個細微的部分讀出安藤忠雄對於其身世及傳統美學做出了直接卻又隱晦而内向性的詮釋。

素材與光線的粒子化:淺草文化觀光中心

位於日本淺草雷門前的這個。新地標,延續了隈研吾1990年代之後「消解建築」與「面對物質」的方法論,亦即在可能的限度下盡量降低建築的輪廓,選擇使用了甚至讓人感到無趣之程度的極簡形態來達成建築的消解,並藉由將在地(local)的素材(物質)碎化至粒子狀的這個動作,來嘗試讓建築得以融解進周圍環境的可能。

因此在本案中可以看到他以抽象化/極簡化的日本傳統建築量體來進行堆疊;並採用其偏好的木板(在地素材)來編織作為該建築表層的木格柵,將木建築(物質)碎化至粒子狀的這個動作(以具有大量縫隙的木格柵取代建築體界定内外的完整皮層),來嘗試讓建築得以融解進周圍環境的可能。這樣的操作手法除了是限研吾建築的重要識別之外,同時也再現了日本傳統建築中,外部狀態從木格柵紙門滲透進室内的、粒子化的優雅氣氛,成功地以這樣的元素創造了傳統建築築空間的現代化質感。

有機體的木構造:微熱山丘表參道店

這棟三層樓,約九十坪大的鳳梨屋,是隈研吾採用複雜的檜木條交錯層疊手法,使上千根木條統一呈現三十度角的菱格交叉所組構而成的有機造形木網,在具有象徵性外觀的同時也作為結構體來支撐起整棟建築的半邊結構。成功地以材料及工法交織出極具個性的空間氛圍。

這樣的手法是隈研吾近期所偏好的「有機體構築」,重點在於不再停留於自然環境或素材,而是必須具備生命體所固有的動態成長機制與原理,藉由徹底研究某個「單元/物質/基因」和環境纏門/妥協下長出能夠生存之「整體」的過程,才能達到有機體的境界。而這裡所指的「整體」可以是只停留在家具或小物件的狀態,也有可能是在長成建築之後越界長成為都市的案例(本案很顯然就是長成一棵被種在城市裡的抽象鳳梨)。就像生命體會順頂應棲息的環境那樣採取各種姿態,以各種方法來生存下去是一樣的。因此所謂的「有機體構築」也是一種透過與自然之間的關係性所達成的創造結果。

素材結構化的土磚:Earth Block

這是由山下保博所設計的,在千葉縣所蓋出來的一棟首次以土壤作為主要結構體的住宅。在擁有深厚建築造詣,一起蓋房子之業主的理解下,和大學及企業組成了專案團隊,在不斷研究與實驗反覆的結果以土壤及自然添加物作為原料,開發出能夠滿足結構強度的摩砌式構造土磚牆。約兩干五百個400mm x 250mm x 100mm的土磚全部由自己的手工作業來完成,並進行磚塊疊砌的施工。建築的平面形狀成月牙形。

疊砌完成的土磚牆上部以玻璃磚來作為高處採光,從那裡漫射進來的光提供了室内溫柔的照明,隔間牆與閣樓的地板材則使用LVL,地板是以人工研磨裝修而成。此外,兩個從天窗進到内部的溫柔光線,則也帶出了牆壁所具有的強大力道,而賦予空間的深度。

大地觸覺的傾訴:Ground Folly

這是由大西麻貴與百田有希所設計,位於福岡的海浦新生地,Island City中央公園内所蓋的Folly(小亭子),主要的目的是想在到處都有著水平地面延伸的這個人工島上創造出新的地形,因此,沿著圓型的基地將地面切取下來並把這土塊給抬高的這個image來開始進行設計。從外面看來就只像是土塊浮起來,然而内部則隱藏著各種場所。從天花板有著溫柔的光照射進來的場所,以及有著泥土味道而寂靜的、從地面貼近臉去窺視就能看穿那裡頭所有一切以及如同緣側而可以坐下來的場所。

至於作為表層材質的土,則是以大分縣的日田土(Hita-Tuchi)來進行塗裝。外圍表面是故意將它刷成較為粗糙的質感,可以隨著日光而閃閃發亮。相反地,内部則是為了讓人們也可以碰觸地面裝修為光滑的效果。是讓人們會不自覺地想坐下來摸摸看的那種,燕可能接近自然土壤般柔軟的質感來加以裝修的。

總結:作為探索未來之自然系建築的姿態

綜合以上案例的研究,可以歸納出日本當代建築的幾個重要的傾向

1.微觀秩序先於全體秩序:由局部的材料或空間單元出發來「長出」後來的建築整體。

2.感官知覺氛圍先於形態:著眼於空間狀態/情境/意象的詮釋與模擬,而非建築本體的形式。

3.自然環境先於建築本體:建築不再扮演唯一主體,而是溶解到自然環境裡的思維。

必須強調的是,本文所提及的這種類似光譜兩端的二分法,其實是在於方便讀者在解讀這些建築案例之際做出迅速的認知與掌握。在本文中所提及的建築案例,或說普遍的建築其實都同時具有「現象的」與「物質的」的雙重性格。例如,伊東豐雄的與自然溶解在一起的台中歌劇院同時也能夠從物質性的角度來切入進行探究;而隈研吾唯物的自然系材料也能以和環境的互動與交融的角度來做討論。事實上,在以伊東豐雄及限研吾為首的這群建築家所創造的建築中,都在他們有意無意之下流露出潛藏於血液基因中的那份日本傳統文化裡渴望與自然同居的細膩感性及美學觀:穿透、開放「以及具備高度流動性的空間狀態。

而這樣的建築形象與空間的樣貌上的展現,正是西洋建築建立在界定内外的基本定義上,那份固有的堅實厚重性格中所未曾體驗過的不思議。因此很顯然地完全溢出來自西方的建築學傳統,而難以套用我們所熟悉的古典建築/現代建築中的構成、比例、分節、分割等邏輯與美學原則及概念來認知這個令人感到無比驚艷的新世界。

這些日本當代前衛建築不僅掙脫了從現代主義以來的,為西方建築論述所主導的機能主義,建築系統與美學典範的包袱,更多了一份難能可貴的「清新」與「自由」。

於是,放下來自於西方建築學的傳統典範陳規的定見,轉而全面啓動荒廢已久的全身感官來作直接體驗或許便是深刻領悟日本當代前衛建築的第一步。

是的,日本當代前衛的,自然系建築。

那是藉由建築形態的消去、環境的模擬、現象的構築、物質表象與本質的再縫合、將場所與自然環境的關係結合在一起,來成就與目然的共生及交往,紮根於地域生活,文化的建築,生活者得以棲,悠游的場所的那種提示未來之應有姿態的建築,於是,我們透過這樣的建築中與自然交往,得以傾聽漂浮在空氣中的架語,領略中的節奏與溫度,並體感猶如樹蔭下之駐足般的悠閒與幸福。