2010年6月22日,交大建研所的指導老師豐田啟介(Keisuke Toyoda)與洪大為共同主持期末正評,主題為「結構 巢 | Body, Nest and Computation」;A組(PET OHMU)的學生徐宇亮、陳紫楓和Carl Christofferson;B組(LLC)的學生陳揚升、林冠宇和林宜弘,皆參與其中。

指導老師豐田啟介和洪大為,以及客評老師劉嘉驊、彭文苑、曾成德、侯君昊和張基義,對學生的作品進行了評估。期末正評結束後,學生們的作品將在台北市捷運地下街公共藝術展覽中展示。

展覽將與台北當代藝術館合作,在台北市中山捷運站地下街的展示空間設置兩座空間物件,讓行人能夠在此短暫停留,休息或沉思。這次展覽將為台北市的公共藝術空間增添一抹獨特的風采。

交大建築研究所建築設計豐田啟介(Keisuke Toyoda)、洪大為組期末正評

日期:2010年6月22日

題目:結構 巢 | Body, Nest and Computation

A組(PET OHMU)學生:徐宇亮 + 陳紫楓 + Carl Christofferson

B組(LLC)學生:陳揚升 + 林冠宇 + 林宜弘

指導老師:豐田啟介(Keisuke Toyoda)、洪大為(David Hong)

客評老師:劉嘉驊、彭文苑、曾成德、侯君昊、張基義

後續展覽:台北市捷運地下街公共藝術

設置地址:台北市中山捷運站地下街

本裝置將配合台北當代藝術館於中山捷運站地下街的展示空間設置二座空間物件,提供行人短暫逗留休息及沉思的地點。

↗ 指導老師:左為豐田啟介(Keisuke Toyoda)、右邊是洪大為(David Hong)

創作構想

本 裝置藝術希望在這漫延的都市空間內提供一個定點角落,他將以Gaston Bachelard 「巢」的空間形式滿足人們潛在的感知慾望,在一連串對溫度、觸感、濕度、甚至心跳聲的過濾放大的過程中,地下街的行人可以再度找到自我的presence 或 absence。

本裝置將配合台北當代藝術館於中山捷運站地下街的展示空間設置二座空間物件,藉由物件與空間的所產生的磨擦,空間物件的形式希望可以在公共的場域裡刺激參觀者的感知,並提供行人短暫逗留休息及沉思的地點。

製作及設置方式

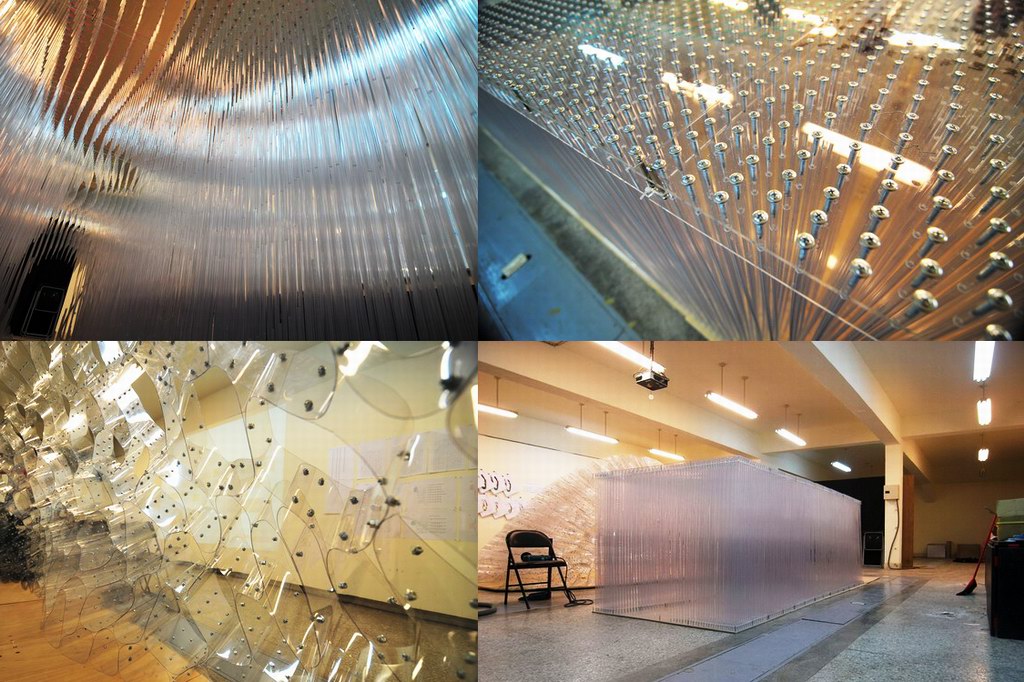

主要用來研究如何借由新穎的科技來輔助未來建築環境的實踐。製作過程分為二階段; 前置研究及實體設計製作。

一 前置研究:

此階段主要研究分析數學演算規則與基本生物構造之間的關係, 並藉 Rhino 及 Grasshopper 等3D建模及程式編輯電腦軟體來重現其形體幾何。並討論如何借由參數的調整來呼應各種環境條件。

二 實體設計及製作:

與傳統製作不同,將大量用運自動數位輔助製造技術,例如雷射切割器, CNC 車床等高科技機械來討論未來建築機施工自動化的可能性。

全部構件將在工廠製造切割完成後, 運送到台北捷運地下街基地, 於現場組裝及作必要修正。

因為藝術品為工廠電腦自動化製作,現場組裝,所以可以確保其精確度及品質並縮短工期 。

計畫進度

2010.02.25~2010.04.30

前置研究; 電腦軟體、材料、工法

2010.05.01~2010.06.10

裝置物件設計

2010.06.11~2010.06.17

裝置構建製作

2010.06.18~2010.06.30

展場組裝

2010.07.01~2010.09.30

展覽

評圖相片

↗ B組學生作品:陳揚升+林冠宇+林宜弘

↗ 最左邊是洪大為老師

↗ A組學生作品:徐宇亮 + 陳紫楓 + Carl Christofferson

↗ 最右邊是在 U.Penn 取得建築碩士的劉嘉驊老師

↗ 曾成德老師

↗ 左邊是侯君昊老師,右邊為在 Zaha Hadid 建築師事務所工作的彭文苑老師

A組學生 概念及發展過程

http://img30.yfrog.com/slideshow/webpla … 139410.jpg

B組學生 概念及發展過程

http://img687.yfrog.com/slideshow/webpl … ionb01.jpg

雕塑家 Antony Gormley

↗ 模擬圖,於台北中山捷運站地下街的展示空間設置二座空間物件

↗ 利用CNC 車床生產構件

↗ 開始組裝空間物件