北宋李誡《營造法式》

北宋李誡《營造法式》

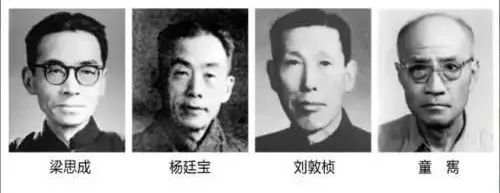

中國近現代建築學家中,有公認的「中國建築四傑」——梁思成、楊廷寶、童寯、劉敦楨。其中童寯是唯一無任何官職,在公共場合露面最少的一位。這些建築大師,才華橫溢,學貫中西,開創了中國現代建築創作先河,推動了中國建築史發展,在國家建設過程中發揮了重要作用。

中國的「建築四傑」中,楊廷寶、劉敦楨與童寯,最後是在同一所大學教書。他們之間不僅沒有“文人相輕”,反倒是很好的朋友。童寯也是賓大建築系出生,1925年赴美,之前久聞楊廷寶大名,於是給他寫信,詢問專業情況和入學須知。楊廷寶很快回信,作為他們“訂交之始”。童寯曾說,“我和楊先生一個師傅下山,一脈相連,走的是一條路子”。

1927年,楊廷寶回國後,在基泰建築事務所工作。當時,東北大學(校長為張學良)已經成立,正廣招賢才,學校建築系系主任一職留給了楊廷寶,但當時楊已經有工作,他向學校大力推薦梁思成,認為系主任非他莫屬。東北大學隨即下了聘書,梁思成欣然赴任,隨行的還有他的新婚妻子林徽因。這是梁思成夫婦的第一份工作。

1930年,童寯回國,受梁思成之邀,成為東北大學的教授,此後因抗戰爆發,加入了上海的華蓋建築事務所。當時,華蓋和基泰,是國內最好的兩家建築事務所。因為這種關係,童寯和楊廷寶關係更為密切。楊廷寶經常去上海出差,一住就是幾個月,幾乎每個星期天都和童寯出去遊覽古蹟名勝,晚上在一起吃飯。童寯曾回憶:“有時他(楊廷寶)下廚房,用面條加雞蛋煮成湯麵,荊妻戲稱這為‘楊廷寶面’,飯後閒談,我拿出買到的畫冊和舊書共同欣賞,荊妻說我‘獻寶’,那時每個星期日都是快樂的日子。”

1937年,萬事俱廢,抗戰軍興,遷往重慶陪都的中央大學建築系急需師資,楊廷寶和童寯成為學校的教授,此後再也沒走出校園。同年,另一位建築大師——劉敦楨也進入了中央大學建築系任教。劉敦楨和楊廷寶早在1929年就相識。那年,楊廷寶慕名去拜訪這位大師,當時劉敦楨住在南京大石橋,租了一間房屋,推門進入,便見劉敦楨伏在桌上繪圖,滿地的書籍,還有一些收集的唐磚漢瓦。他們談了一個下午,“相互感到很默契,從此開始了數十年不渝的深厚友誼”。

1949年解放後,楊廷寶、劉敦楨與童寯同在南京工學院(東南大學前身)任職,和在清華大學的梁思成南北相望。梁思成和他們都是極好的朋友,曾笑稱三人為南京工學院的“赫赫大將”,並說:“三位相處甚篤,互相敬重,這是南工建築系越辦越好的原因。”他們的後代回憶,三人私交深厚,但平時往來不多,可謂“君子之交淡如水”。

1955年,林徽因去世。7年後樑思成再娶第二任太太林洙,當時頗有些輿論壓力,但楊廷寶找到梁思成子女,勸他們支援父親的婚姻,老年人就怕晚年孤獨。兩人情誼,可見一斑。“文革”中,梁思成成了“反動學術權威”,被押出來批鬥,幾經折磨,林洙不離不棄,直至丈夫1972年去世。而此時,楊廷寶也被批鬥,關在了“牛棚”,對這位惺惺相惜的好友,已是無能為力。如今,任何中國建築界的人士,都知道那個稱號——“北梁南楊”。

1982年,童寯癌症復發,又經喪妻之痛,極為悲苦。楊廷寶得知,讓手下兩位研究生前去照料。沒想同年9月16日,楊廷寶也因為病情加重,昏迷後被送進醫院。他的子女在從外地趕來的途中,病床上的童寯讓自己兒子去楊的病房值班,直到楊家後人趕到。此後,童寯出院休養,還去病房看望楊廷寶,兩人見面,淚流滿面。

3個月後,12月23日,82歲的楊廷寶去世,童寯寫下悼文——《一代哲人今已矣,更於何處覓知音》,紙張上滿是斑斑淚痕。又是3個月後,1983年3月28日,童寯去世,享年83歲。自此,“建築四傑”全部駕鶴西去。

梁思成

1901.04.20-1972.01.09

楊廷寶

1901.10.02-1982.12.23

童寯

1900.10.02-1983.12.23

劉敦楨

1897.09.19-1968.05.10

1901.4.20-1972.1.9中國近現代建築四傑 / 梁思成籍貫廣東新會

建築師的職業是什麼?直接地說是建築物之創造,為社會解決衣食住行三者中住的問題,間接地說,是文化的紀錄者,是歷史之反照鏡。所以你們的問題十分地繁難,你們的責任十分地重大。

梁思成

梁思成建築歷史學家、建築教育家、建築師保護人類文化遺產的先驅

梁思成創辦了清華大學建築系;他系統地調查、整理、研究了中國古代建築的歷史和理論,撰寫了中國人的第一部建築史,是中國近代建築學的開拓者和奠基人。他曾任中國科學院哲學社會科學學部委員,參與了人民英雄紀念碑、中華人民共和國國徽等作品的設計,畢生致力於中國古代建築的研究和保護。

梁思成的父親梁啟超,是清末改革家,為躲避清政府迫害而出國,所以梁思成出生於日本東京。1912年,辛亥革命後,梁思成隨父母從日本回國,在北京崇德國小及匯文中學就學。1915年,入北平清華學校(清華大學前身),1923年畢業於清華學校高等科。

1924年,和林徽因一起赴美國費城賓州大學建築系學習,1927年獲得學士和碩士學位,又去哈佛大學學習建築史,研究中國古代建築(肄業)。

1928年3月21日,梁思成與林徽因在加拿大渥太華的中國總領事館舉行婚禮,之後赴歐洲參觀古建築。8月18日回國後,在瀋陽東北大學任教,創立了中國現代教育史上第一個建築學系。

日本侵佔中國東北後,梁思成於1931年回到北平,進入中國營造學社工作(任法式部主任)。從1937年起,和林徽因等人先後踏遍中國十五省二百多個縣,測繪和拍攝二千多件唐、宋、遼、金、元、明、清各代保留下來的古建築遺物。這些重大考察結果,寫成文章在國外發表,引起國際上對這些文物的重視,為梁思成日後註釋《營造法式》和編寫《中國建築史》打下良好的基礎。

左圖:梁思成在測繪善化寺普賢閣斗拱後尾;右圖:1937年林徽因在山西五台山佛光寺測繪唐代經幢

左圖:梁思成在測繪善化寺普賢閣斗拱後尾;右圖:1937年林徽因在山西五台山佛光寺測繪唐代經幢

左圖:梁思成在河北薊縣獨樂寺;右圖:林徽因1936測繪山東滋陽興隆寺塔

左圖:梁思成在河北薊縣獨樂寺;右圖:林徽因1936測繪山東滋陽興隆寺塔

左圖:梁思成在五台山佛光寺大殿中的背影;右圖:林徽因與寧公遇塑像合影

雖然條件清苦,梁思成就越相信那句“即從巴峽穿巫峽,便下襄陽向洛陽”的日子即將到來。他從不愁眉苦臉,總是哼哼唧唧邊唱著歌,邊畫著建築圖紙。在昏暗的菜油燈下,他完成了他的兩個扛鼎之作:翻譯“天書”《營造法式》,和撰寫《中國建築史》。他還撰寫了一份英文版的《圖像中國建築史》,在著名歷史學家費正清和他夫人費慰梅的幫助下,在海外出版發行。這給西方建築學研究者帶來了極大的震撼,有力駁斥了一直以來對“中國無建築史”的偏見。

1946年,梁思成赴美國講學,受聘美國耶魯大學教授,並擔任聯合國大廈設計顧問建築師。因他在中國古代建築的研究上做出了傑出的貢獻,被美國普林斯頓大學授予名譽文學博士學位。同年,梁思成回到母校清華大學創辦了建築系。

中華人民共和國成立後,梁思成除了仍在清華大學任教授和建築系主任外,還先後擔任了北京市都市計畫委員會副主任、中國建築學會副理事長、北京市城市建設委員會副主任等職。

1950年初,梁思成與都市計畫委員會的陳佔祥一起向政府提出了新北京城的規劃方案—《關於中央人民政府行政中心位置的建議》。提出了著名的“梁陳方案”,本著“古今兼顧,新舊兩利”的原則,用科學的方式規劃首都。主張保護北京古建築和城牆,建議在西郊建新北京,保護舊北京城,不在舊城建高層建築。後來為了補充規劃方案,已經疾病纏身的梁思成還徹夜不眠,以高超的渲染技巧完成了1:200的通長畫卷,為這個25000字方案進行詮釋。 但這個方案沒有被採納。

於是梁思成退而求其次,轉而展開對被他稱為“中華人民的瓔珞”的北京城牆的保衛戰。他還提出了一個將古城牆改造為全長達39.75公里的“環城花園”的經典構想,被視為一項世界絕無僅有的偉大設計。“北京的城牆乃至世界的頸環的尊號而無愧,它是我們國寶。城牆上面,可以砌花池,栽植丁香,薔薇一類的灌木……夏季黃昏,可供數十萬人的納涼游息。秋高氣爽的時節,登高遠眺,俯視全城……一個全長達39.75公里的立體環城公園!”

梁思成曾經這樣憧憬北京城牆的未來。而在回首來看,這是多麼高瞻遠矚的設想呢。但他這次又失敗了。

“環城花園”構思圖

“環城花園”構思圖

再後來,為了保衛北京牌樓,梁思成在相關會議中做了激烈的倡議。這次他算小有成果,保下了成賢街和國子監的四座牌樓。如今,只能從老照片中一窺當年北京城牆的宏偉模樣。

老北京城牆航拍圖,圖片來自網路

老北京城牆航拍圖,圖片來自網路

保衛戰節節敗退後,命運並沒有就此放過梁思成。隨後不久,和他一同歷經風雨的林徽因肺病加重,離他而去。臨走之前,林徽因曾多次呼喚梁思成的名字,想見他最後一面。怎奈護士的一句“有事明天再說”,二人便是天人永隔。1955年,林徽因去世。

7年後樑思成再娶第二任太太林洙,當時頗有些輿論壓力,楊廷寶找到梁思成子女,勸他們支援父親的婚姻,老年人就怕晚年孤獨。兩人情誼,可見一斑。“文革”中,梁思成成了“反動學術權威”,被押出來批鬥,幾經折磨,林洙不離不棄,1972年1月9日,梁思成與世長辭。

有人說,梁思成是一世建築,半世情緣。

半生顛簸追尋古建築的痕跡,安於窮鄉僻壤寫下劃時代的巨著,遊說眾人只為保住古城風采,除去愛情,這些也是梁思成的人生。他被人敬仰和銘記的,不應只是一個丈夫的身份,更是他身為建築宗師的那份執著、樸素和虔誠。

1900.10.2-1983.12.23中國近現代建築四傑 / 童寯遼寧瀋陽人

一個好的建築師,首先應該是一個好的知識分子。有獨立的思想,有嚴謹的學風,有正直的人品,才會有合格的建築設計

童寯

童寯建築師、建築學家、建築教育家中國近代造園理論研究的開拓者

說起中國建築史上的大師,童寯(Jùn)這個名字,顯得有幾分陌生。作為近代中國第一批建築師,童寯曾和梁思成一道留學於賓夕法尼亞大學建築系,西學素養深厚,並深受新建築運動的影響。他是位建築界融貫中西、通釋古今的大師,是中國近代造園理論研究的開拓者。留學歸國後,他終其一生,潛心於中國古代園林的考察與研究。

從1900年出生到1983年去世,童寯一生經歷了晚清、民國和共和國三個時代。童寯出生在東北一個滿族家庭中。父親恩格是家族裡的第一個讀書人,勤奮好學,熟讀經史。他從小耳濡目染,獲得了紮實的古典文學修養。

1921年9月,童寯進入清華學堂高等科學習,1925年清華學校畢業後留學美國,就讀於美國賓夕法尼亞大學建築系,獲得建築學碩士學位,與楊廷寶、陳植、梁思成等先後同窗學習。

1923 年,清華三年級時的童寯

賓夕法尼亞學生畢業照,後排左二為童寯

賓夕法尼亞學生畢業照,後排左二為童寯

中國留學生在賓夕法尼亞大學,從左至右:童寯,過元熙,陳植

在賓大學習期間,才華出眾的童寯曾多次參加建築設計競賽,數次獲獎,其中包括1927年全美大學生建築設計競賽(羅丹博物館)二等獎和1928年設計競賽(新教教堂)一等獎。1928年獲Arthur Spayd Brooke設計競賽金獎(賓大僅有克雷和哈伯森教授曾獲此獎)。在賓大期間,童寯繪畫的天賦也得到充分的發掘,接受美國著名水彩畫家道森(George Walter Dawson)指導,奠定日後傑出的繪畫功底。

童寯在1928年全美大學生競賽中獲布扎設計協會一等獎的作品

完成學業後的童寯,從1928年6月到1929年5月,在美國費城本科爾建築師事務所擔任繪圖員、設計師。之後,從1929年5月到1930年4月,又在美國紐約高層建築權威伊萊康(Ely J Kahn)建築師事務所任設計師。1930年,童寯赴歐洲英、法、德、意、瑞士、比、荷等國考察建築,童寯在歐洲環遊了四個月,畫了許多畫,也目睹了新建築運動的成就。

《童寯畫選》中的旅歐畫作

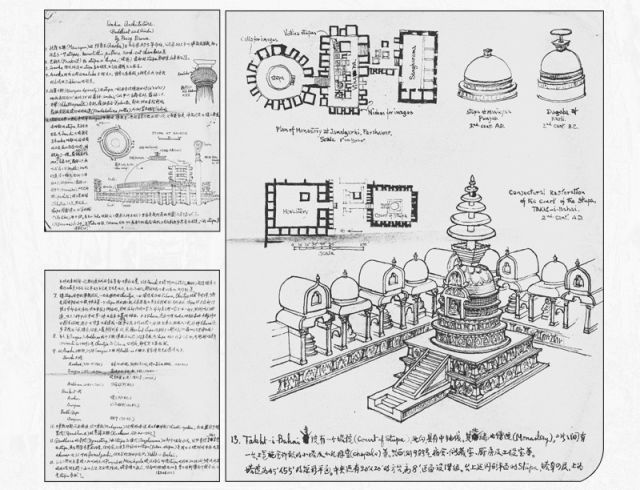

1930年9月,童寯回到家鄉瀋陽,應東北大學工學院院長孫國鋒邀請,擔任瀋陽東北大學建築系教授。當時,在東北大學任教授的已有梁思成、林徽因、陳植、蔡方蔭等。童寯在東北大學執教期間,撰寫《建築五式》、《各式穹隆》、《做法說明書》等文章,並積極編寫建築教材,給學生介紹各種國外書籍,其中就有柯布西耶《走向新建築》一書,還介紹學生秦國鼎留學德國包豪斯。另外,他還參加了梁、陳、童、蔡營造事務所。

1930,東北大學建築工程系部分教師。前排右二梁思成,右三陳植,左二童寯

後來,戰爭爆發,他移居上海,與趙深、陳植合組“華蓋建築師事業所”,開始了建築創作生涯。童寯的作品主要有:南京國民政府外交部大樓、上海大上海大戲院、南京孫科住宅、上海金城大戲院、南京地質礦物博物館。主要著作有:《新建築流派》、《近百年西方建築史》、《日本近現代建築史》、《蘇聯建築》、《造園史綱》、英文版《東南園墅》等。

南京中山陵中山文化教育館

南京中山陵中山文化教育館

金城大戲院

建國後,童寯先生在南京工學院(今東南大學)建築系從事建築理論和教學工作,直到逝世。童寯的學生即敬畏又非常佩服他的學識修養及人格魅力。學生私下裡稱他為“活動圖書館”,因為“即便是書本上查不到的問題,只要去問童先生,就一定會有答案。”曾設計過天安門觀禮台、歷史博物館、釣魚台國賓館的建築設計大師張開濟說:“童老不僅建築設計好,學問大,而且道德高,我一生最佩服童老。”

童寯晚年癌症復發,有著近60年友誼的楊廷寶也因病昏迷被送進醫院,病床上的童寯便讓自己的兒子先去照看楊廷寶,直到楊家子女遠道趕來。楊廷寶逝世以後,童寯甚為悲痛,淚水漣漣地撰寫悼念文章:“一代哲人今已矣,更於何處覓知音?”稿紙上,尚能看到斑斑淚痕。

楊廷寶(左)與童寯

楊廷寶(左)與童寯

童寯彷彿一個令人難以理解的矛盾集合體:他的建築作品與理念,以擁護現代主義、反對復古的保守主義而具鮮明個性;同時他骨子裡又似極其傳統的文人,對江南園林一遇則傾心不已。1932年到1937年間,童寯在沒有任何經費資助的情況下,隻身遍訪江浙兩省私家園林,共計109座;並在實地考察的基礎上,寫成《江南園林志》一書。當時,這部書稿得到了梁思成、劉敦楨等人的高度評價,無奈盧溝橋戰事爆發,出書一事被耽擱。待真正出版,已是25年之後。1963年出版的《江南園林志》,成為近現代園林研究的開山之作,也是繼明代計成《園冶》之後最有影響的園林研究著作之一。

要問童先生對園林有多熱愛?他曾說:“至於園林,對其中幾個最著名的,我幾乎熟悉它們的每塊石頭。”“建築四傑”裡只有童寯不是院士,也沒有任何官職。在他人生的最後20年,他的圈子小得只剩下南工建築系的一張書桌,但他的學術視野卻包羅古今中外:從中國古典園林的考證(《江南園林志》、《造園史綱》),到東西方建築的比較(《西方近現代建築史》、《中國建築史》);再到雕塑、繪畫史的研究(《中國繪畫史》、《中國雕塑史》)。

關於中國園林,童寯還會時常說出一些妙趣橫生又令我們恍然大悟的話。建築師董豫贛經常借用童寯的一段話,來表達對當今城市中規模巨大、卻缺乏生活詩意的草坪景觀的不滿:“中國園林必不見有邊界分明、修建齊整之草坪,因其僅對奶牛頗具誘惑,實難打動人類心智。”每每說起來,真是痛快又解氣。

建築師王澍上世紀80年代末在尚未出版的《童寯文選》中讀到“中國的園林建築佈置如此錯落有致,即使沒有花草樹木,也成園林”這句話時,心中也獲得一種豁然貫通的感覺。“因為這句話對做設計的建築師是能夠產生重大影響的,因為它帶出了園林的抽象結構,使得園林語言和西方現代建築語言之間形成可能的對話關係。”

拙政園

《東南園墅》,則是童先生向世界介紹中國園林藝術的一部作品。相較於理論派的《江南園林志》,這本書更適合對園林建築感興趣的普通讀者。1983年3月,童先生在病榻上口述了《東南園墅》的結尾部分,全書完結。兩週後,他不幸辭世,唯留下“情趣在此之重要,遠甚技巧與方法”的思路,給後人以啟示。

在童寯看來,中國畫師與造園家,其實難分彼此,因此在《東南園墅》的開篇,他這般寫道:“中國古典之園林,實為三維中國畫卷。”

元代倪瓚《容膝齋圖》

元代倪瓚《容膝齋圖》

一幅典型的中國山水畫,上端有遠山,中間是流水,近處有老樹,樹底下一個簡陋的茅屋。童先生代普通人發問:“如此斗室茅舍,何以能入高碩之人?”這個問題,讓2012年普里茲克獎得主王澍深受啟發:“如果說,造房子,就是造一個小世界,那麼我以為,這張畫邊界內的全部東西,就是園林這種建築學的全部內容,而不是像西人的觀點那樣,造了房子,再配以所謂景觀。換句話,建造一個世界,首先取決於人對這個世界的態度。”

童寯在《東南園墅》中,稱中國園林“實為不能度量之藝術,可謂不惜任何代價,以避僵硬幾何、刻板秩序”,而能夠營造雅園的人,絕非從西方建築體系中訓練出來的“園藝學家或景觀建築師”,“唯文人,才能因勢利導,籌謀一座中國古典園林。即便一名業餘愛好者,雖無盛名,若具勉可堪用之情趣,亦可完成這一詩性浪漫之使命。須記之,情趣在此之重要,遠甚技巧與方法。”

情趣,只能生於個人經驗的身心感知。蘇舜欽在《滄浪亭記》中寫的“情橫於內而性狀,必外寓於物而後遣”是情趣,計成《園冶》裡“移竹當窗,分梨為院;溶溶月色,瑟瑟風聲;靜擾一榻琴書,動涵半輪秋水,清氣覺來幾席,凡塵頓遠襟懷”是情趣,沈復《浮生六記》中講的“大中見小,小中見大,虛中有實,實中有虛,或藏或露,或淺或深”也是情趣……

童寯手繪園林平面圖

童寯手繪園林平面圖

如果說其他許多學者研究園林時靠的是圖紙、文獻和測量儀器,那麼童寯用的則是自己的身體和心。童寯也以其紮實的基本功測得了許多園林平面圖,但是對其精確性卻沒有加以足夠的關注,這不僅是因為時間和條件的侷限,更重要的是他從觀念上就認為,嚴格的精準性對中國園林而言並不必要,平面圖的作用也有限,“身臨其境”才是“以窮其妙”的唯一途徑。

童寯出身於傳統文人和官僚世家,喜歡自然山水,他留下過詩集《西南吟草》,用詩句表達對詩書耕讀、江渚漁樵生活的嚮往,他在創作大量現代風格建築的同時,也曾追隨文人畫家潛心學習水墨畫。園林承載的文化氛圍,和童寯自己身上的精神力量,有著一種天然的契合關係。童寯的孫子、東南大學教授童明也表示:“我認為更重要的是,他被園林所‘同化’了,因為精神世界太相近了,或者說,他本人的精神世界深深受到園林這種對象的影響。”

童寯與孫子童文(左)、童明(右)

童寯與孫子童文(左)、童明(右)

晚年的童寯曾經自稱“世界主義者”,也自認為是一個“十足的個人主義者”。並存的世界主義與個人主義傾向,使得童寯的人生品格與學術精神在他的時代顯得有些與眾不同。

童寯身上,似交織著現代文明與古老文化的矛盾。當被遺忘的童寯終被我們想起的時候,我們在其中發現了許多自省的意味。從他的身上,看到了我們自己。從他的時代,看到了我們自己的時代。那個嚴肅的老者,似乎永遠孤獨地坐在南京工學院那個固定位子上,然而撥開時空的洪流與迷途,我們卻很想回到那個地方,望著那令人敬畏得難以承接的眼神,仍希望他給予我們一些什麼答案。

1901.10.2-1982.12.23中國近現代建築四傑 / 楊廷寶河南南陽人

為人而設計

楊廷寶

楊廷寶建築師、建築教育家近現代中國建築第一人

1915年楊廷寶考入北京清華學校(清華大學前身),1921年,清華學校畢業後留學美國,就讀於美國賓夕法尼亞大學建築系,獲碩士學位。

楊廷寶留學照

他的建築設計和水彩畫得到保爾·克芮和瓦爾特·道森的指導,學習成績優異。1924年,他榮獲全美建築系學生設計競賽艾默生獎一等獎,同年又獲市政藝術學會設計競賽一等獎。楊廷寶獲碩士學位後,美國不少建築事務所出重金聘用他,但他眷戀祖國,1926年回國。

中國留學生楊廷寶在1924年埃莫森競賽中的參賽作品

(圖片來源:《賓夕法尼亞大學美術學院:建築》

(費城:賓夕法尼亞大學出版社,1920年代末期))

賓大建築系大繪圖教室,右一為楊廷寶(圖片來源:楊士英提供)

1927年楊廷寶加入天津基泰工程司(基泰建築工程司曾是國內當時最著名的建築事務所之一),開始他的職業生涯。只有27歲的他,在當年設計出了亞洲最大的火車站——京奉鐵路瀋陽總站。京奉鐵路瀋陽總站(今瀋陽北站),位於瀋陽市北,1927年6月設計,是楊廷寶先生回國後主持的第一個工程,該站平面佈置緊湊,功能合理,具有交通建築特徵,總面積近7000平方米,是繼北京前門、山東濟南等車站後,由中國建築師自己設計建造的當時國內最大的火車站。在當時被西方壟斷的建築市場,幾乎沒有中國人設計的建築。楊廷寶從此名聲大噪,成為和梁思成齊名的建築大師,人稱“南楊北梁”。

瀋陽總站外觀

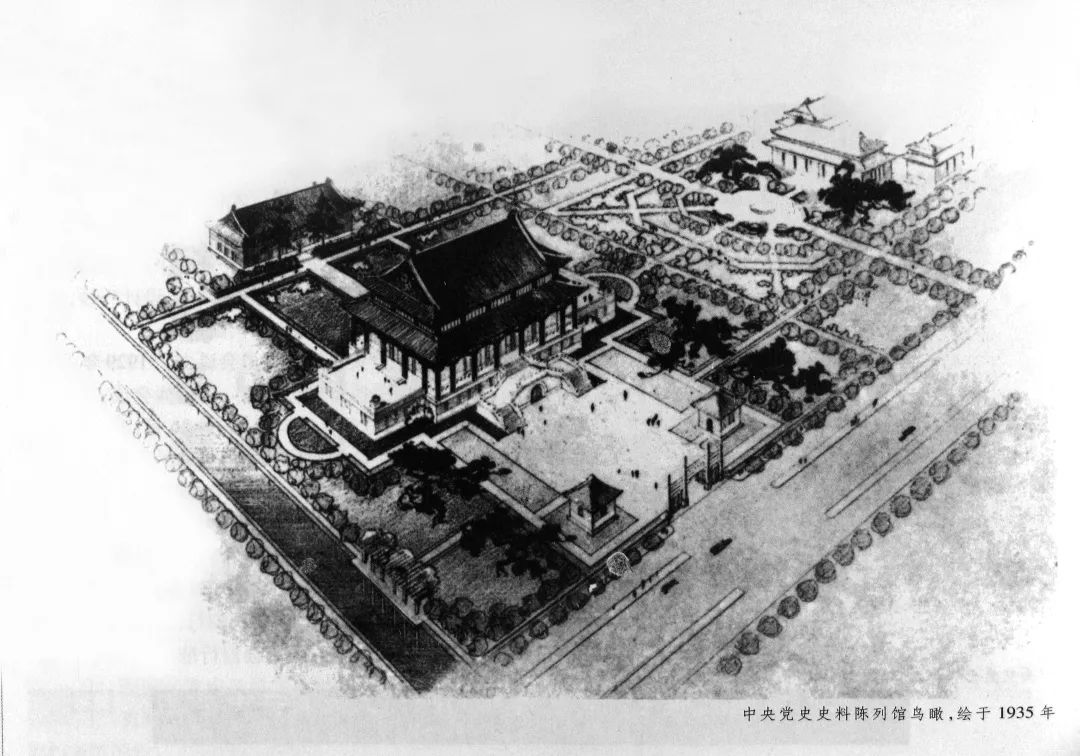

30年代後楊廷寶長期在南京工作,創作出了一批具有中國特色的時代感極強的優秀建築,如:國民黨中央黨史史料陳列館和國民黨中央監察委員會辦公樓、中央研究院、中央體育場、中央醫院、金陵大學圖書館、南京下關火車站、中山陵音樂台、譚延闓墓等。

原國民黨中央黨史史料陳列館(現中國第二歷史檔案館)鳥瞰圖(繪於1935年)

南京中山陵園音樂台

南京中山陵園音樂台

1940年起兼任中央大學建築系教授,1949年後歷任南京大學、南京工學院建築系教授、副院長和建築研究所所長。從1940年到1982年,楊廷寶始終工作在高等學校,培養了數以千計的建築人才,中科院學部建築委員會主任委員鄭壽燮,清華大學建築系教授張坦等都是他的得意門生。

建國後,楊廷寶參加了北京天安門廣場、人民大會堂、北京火車站、北京和平賓館等項目的建築設計。他的設計不僅做出了合理的功能佈局,協調的建築體形,宜人的比例尺度,而且結合運用了一些中國傳統建築的特點與形式來進行設計,探索著傳統建築形式走向現代化的道路,從而發展了“國粹”精神的民族形式建築。

楊廷寶設計了簡約美觀的北京和平賓館。北京和平賓館能成功利用地形環境,以實用便捷為主,同時保留四合院及古樹,為環境增色不少。體現了楊廷寶的建築特點:因地制宜、美觀大方,回歸建築“為人”的本質。許多年以後,這個作品成為中國公共建築之典範。但在當時,差點被當做“靶子”批判。幸得周總理認可,“這個建築設計得很合理,解決了問題”,才得以順利通關。

楊廷寶作為著名建築學家繪畫功底也十分深厚,他畢生作畫不輟,創作了大量美術作品。綜觀其畫,色彩細膩,畫風清逸尤其是他的古建築水彩,豔麗而不失端莊,俊秀輕快,光影清新,畫面和諧,不愧為一代建築和藝術巨匠。

賓夕法尼亞大學宿舍

楊廷寶作為著名建築學家,也是中國近現代建築設計開拓者之一,多次參加、主持國際交往活動,在推動建築國際學術交流方面做出了重要貢獻,在國際建築學界享有很高的聲譽,被譽為“近現代中國建築第一人”。

1982年12月23日,楊廷寶因病逝世於南京,終年82歲。楊廷寶一生始終以建築為業,餘力亦皆傾注於此,執教四十餘載,為國家培養了一大批建築界棟樑之材,如吳良鏞、齊康、鐘訓正、戴復東等院士,實可謂“桃李滿天下,春暉遍四方”。

楊廷寶曾坦言,“為了更好地合作,每件作品都作了修改,沒有一件自己完全滿意的作品”,但這都沒有阻擋他終其一生創作出一座座賞心悅目的建築精品。在他去世後的第二年,摯友童寯在悼念他的文章裡稱讚道,他是一位戴著“腳鏈”仍能跳舞的建築師。後人懷念楊先生時總是說:“總之,他一直在關心著建築師為人類提供的生活和生存環境是否合理、合法、合用。”

作為中國第一代建築設計師中的佼佼者,楊廷寶在50多年的設計生涯中,為我們留下了逾百件建築作品。歲月變遷,它們有的消失了,成為歷史的印記。有的留下了,依然閃爍著藝術般的光彩。

1897.9.19-1968.5.10中國近現代建築四傑 / 劉敦楨湖南邵陽市新寧縣人

學問才是安身處

劉敦楨

劉敦楨現代建築學、建築史學家,中國科學院院士(學部委員)、建築教育家中國建築史學的奠基人和泰斗

劉敦楨先生出生於湖南省新寧縣一個清代官宦家庭。1913年劉敦楨考取官費留學日本,1916年入東京高等工業學校(現東京工業大學)機械科,次年轉入建築科,1921年獲學士學位。在校期間,他嚴格要求自己,除了刻苦學習,還積極鍛鍊身體,既是學業中的突出優等生,又是游泳、足球和田徑運動中的健將。

劉敦楨先生早年留學照

劉敦楨先生早年留學照

日本對中國古建築文化的重視和著意保護,也給予劉敦楨許多啟示和反思,使他進一步認識到國內在這方面努力的不足,並更加堅定了日後從事研究中國古建築的志願和決心。

1922年回國任上海絹絲紡織公司建築師,並與柳士英等肇建了第一所中國人經營的華海建築師事務所;1923年又與柳士英等創設了蘇州工業專門學校建築科並任講師,為國家培養了首批建築工程方面的人才。

1925年,劉敦楨任湖南大學土木系講師;1927年任中央大學建築系副教授;1930年加入中國營造學社。劉敦楨著有《佛教對於中國建築之影響》、《北平智化寺如來殿調查記》、《大壯室筆記》、《明長陵》、《大同古建築調查報告》、《易縣清西陵》、《河北西部古建築調查記略》、《河南北部古建築調查記》、《西南古建築調查概況》等論文,為中國古建築研究樹立楷模,1933年任中國營造學社研究員兼文獻主任。

營造學社在去雲岡的路上

營造學社在去雲岡的路上

(左起:莫宗江、林徽因、劉敦楨)

在考察華嚴寺大雄寶殿時,梁思成負責攝影,莫宗江負責測量,林徽因和劉敦楨負責抄寫碑文,記錄建築結構的特點,一個下午就幹完所有的活。

中國營造學社彙刊第七卷

劉敦楨對中國古建築的辛勤研究和取得的成就,使他在學術界獲得了崇高的地位和聲譽。他在1933-1937年間在華北六省進行大量科研調查,共寫出論文、調查報告、讀書筆記等35篇,約65萬字;與其他學者合撰論文7篇,30萬字。他研究了中國古代官式建築(宮殿、壇廟、寺觀……等)和“營造法式”、“工部工程做法”。抗日戰爭期間,他對雲南、四川、西康等地古建築的調查,填補了中國建築史上一大空白。

1950年,他參加了南京市和江蘇省的文管會工作,對南京城內外的古建築和古墓葬,進行多次調查,寫出了修整或保護計畫。

朱偰、劉敦楨、曾昭燏等 南京文物保管委員會檔案一批

朱偰、劉敦楨、曾昭燏等 南京文物保管委員會檔案一批

1952年,開始了對國內傳統民居的調查和研究。1956年發表了專著《中國住宅概論》,在國內學術界掀起了對這一領域全面開展研究的熱潮。

說到蘇州古典園林,有一位人士不得不予以提及,他就是中國著名的現代建築學家、建築史學家、建築教育家——劉敦楨院士。眾所周知,他的巨著《蘇州古典園林》,已被公認為研究蘇州園林的經典著作,國內外建築園林界都為其豐富的內容、精闢的論證、詳盡精美的圖片所折服。但為世人所不知曉的,是此書在寫作與出版中所經歷的漫長且曲折的艱難過程。劉敦楨先生雖是蘇州古典園林研究的開拓者之一,但最早的涉足人是他多年的摯友——著名建築設計師和建築學教授童寯先生,他曾著有《江南園林志》,首開近代學人研究傳統私家園林之先河。由於他將後半生的許多心血,都傾注於蘇州古典園林的研究,遂使這一過去未曾為世人充分重視的中華瑰寶,得以重現光輝,並登上了世界文化的最高殿堂。

1956年劉敦楨先生總結了兩年來的研究階段性成果,撰寫了題名為《蘇州的園林》的論述,並在南京工學院舉行的首次科學報告會上宣讀。這項成果的發表,在中國建築園林界又一次產生了巨大影響,也引起了國內外學術界的極大注意。通過劉敦楨先生和助手們的不懈努力,至1960年完成了該項研究的初稿,並易名為《蘇州古典園林》,但隨著後來“文化大革命”的爆發,此稿因此未能殺青。1979年,由他生前的助手們及其子劉敘傑再次整理,使經由劉敦楨先生和眾多參與者長期艱苦努力而最終成文的巨著《蘇州古典園林》終於面世,至今仍可堪稱研究中國傳統園林的經典之作。

劉敦楨先生在蘇州暢園

1968年5月10日,劉敦楨先生在南京逝世。

劉敦楨先生是中國現當代建築學家和建築教育家,一直致力於建築學教學及發揚中國傳統建築文化,被譽為中國建築教育的創始人之一,中國建築歷史研究的開拓者之一。在對華北和西南地區的古建築調查,以及對中國傳統民居和園林的系統研究方面,都為這一學科奠定了主要基礎。

結語

保護是為了傳承與創新。藝術創造不能完全脫離以往的傳統基礎而獨立。創新都是受過傳統薰陶而變革生成的。即使突然接受一種嶄新的形式,根據外來思想的影響,也仍然能表現本國精神。如南北朝的佛教雕刻,或唐宋的寺塔,都起源於印度,非中國本有的觀念,但結果仍以中國文化成就成熟的中國特有藝術,名溢世界。

一個東方的文明大國,如果在建築上完全失掉自己的藝術特性,那就代表著文化衰落甚至於消失的現象,是非常令人痛心的。將來中國仍將大量採用西洋現代建築材料與技術,如何接受新科學的材料方法而仍能表現中國建築特有的意義,如何使中國傳統建築邁向中國現代建築,讓中華民族文化、精神源遠流長,是現代建築師的責任。

參考資料:

[1].《建築史學》

[2].《大美科學》

[3].《誰最中國》之《童寯之後,再無園林》

[4]. 其它