中華民國文化部所屬國立臺灣美術館主辦,國立成功大學團隊策畫的「第19屆威尼斯建築雙年展—臺灣館」參展計畫「【無】信仰:漂蕩世界的臺灣智慧(NON-Belief: Taiwan Intelligens of Precarity)」,自2025年5月10日至11月23日在義大利威尼斯普里奇歐尼宮(Palazzo delle Prigioni)展出。

5月8日晚間舉辦開幕式,文化部政務次長李靜慧、駐義大利代表處大使蔡允中、駐米蘭臺北辦事處總領事林讚南、國立臺灣美術館長陳貺怡、評選委員吳光庭、曾成德及漆志剛、國立成功大學助理副校長吳秉聲、策展人薛丞倫、協同策展人江松長、蘇孟宗及參展團隊等出席盛會。

參與開幕式貴賓包括威尼斯市政府文化推廣‧女性平權國際事務處副主席Deborah Onisto、威尼斯市政府參事Paolino D’Anna、威尼斯市政府市政發展科負責人Marco Bordin、藝術家協會主席Stefano Bellato、紐約帕森設計學院都市設計教授Brian McGRATH、法國波爾多建築中心總監Fabrizio Gallanti與策展人蔡雯雯、哈佛設計研究院助理教授傅雲,以及新加坡、泰國、香港、科威特、克羅埃西亞等國家館策展人與參展者等。

文化部政務次長李靜慧致詞時表示,臺灣是一座充滿建築能量的島嶼,多年來以平行展的形式在普里奇歐尼宮持續穩定發聲。文化部正積極推動於2026年成立「臺灣建築文化中心」,將成為首座專責建築文化的國家級機構,期許未來作為臺灣建築研究、策展與教育推廣的樞紐,既向內整合知識體系,也向外與國際社群深度連結。去年臺灣也與法國波爾多建築文化中心簽署合作備忘錄,不僅展現臺灣文化的國際行動力,更為未來長期合作奠定基礎。期待透過策展交流、專業人才對話,以及共同推動的教育計畫,建構屬於臺灣也屬於世界的建築文化平台。

駐義大利代表處大使蔡允中表示,代表處最重要的任務是推進與義大利間的穩定關係,其次是文化上的緊密合作,每年在義大利即已舉辦非常多元的文化活動,今年更是歐洲的臺灣文化元年,駐義代表處也將策劃更多的活動,包括影展、漫畫展,以及許多博物館間的交流合作,其中雙年展就是最重要的活動之一。臺灣長期受到國際孤立,文化合作是最能自由與國際夥伴互動的方式,代表處自2021年成立文化組至今,已經舉辦至少280場文化活動,今後也會持續努力,也非常感謝義大利政府一直以來對臺灣的強力支持。

國立臺灣美術館長陳貺怡說,「漂蕩」不僅是地理與結構的動態想像,更是一種面對變動時仍能創造秩序與連結的智慧實踐。國美館作為文化部轄下推動當代藝術與建築策展的重要平台,始終致力於將臺灣的文化內容推向國際,拓展與世界的深層對話,威尼斯建築雙年展作為全球最具影響力的建築展之一,是臺灣在國際上持續發聲的重要舞台,期盼透過臺灣館的呈現,讓世界看見臺灣的文化智慧與建築設計思維,並激盪出更多的回應與共鳴。

國立成功大學助理副校長吳秉聲表示,成大從同為歷史城市的臺南出發,創校90多年來持續關注科技與人文、城市與環境的議題,並致力將學術量能轉化為社會實踐。當今的臺灣不僅是民主自由的守護者,更是科技創新與文化永續的推動者,不再只是地圖上的一個名稱,而是一個以行動證明自身價值的可靠夥伴。今年成大團隊代表臺灣展出,不僅是對世界變局所提出的一種空間省思與實踐,也彰顯當代臺灣建築與世界建築積極對話的誠心。

策展人薛丞倫首先感謝所有參與者,說明本次的17組提案都在探索在不確定世界中、在介於之間(in-between)狀態,臺灣可以提供的韌性智慧,【無】的信仰,探索臺灣在國際展覽可以呈現、分享的建築。薛丞倫認為臺灣的建築觀點,源自這座特殊島嶼的危殆與脆弱性所建構的一種建築的智慧,在這個小島國內,為我們的【無】信仰建構了集體的家,在介於之間的展場,以介於之間的建築教育與臺灣的建築視野,在國際上建構新的想像。

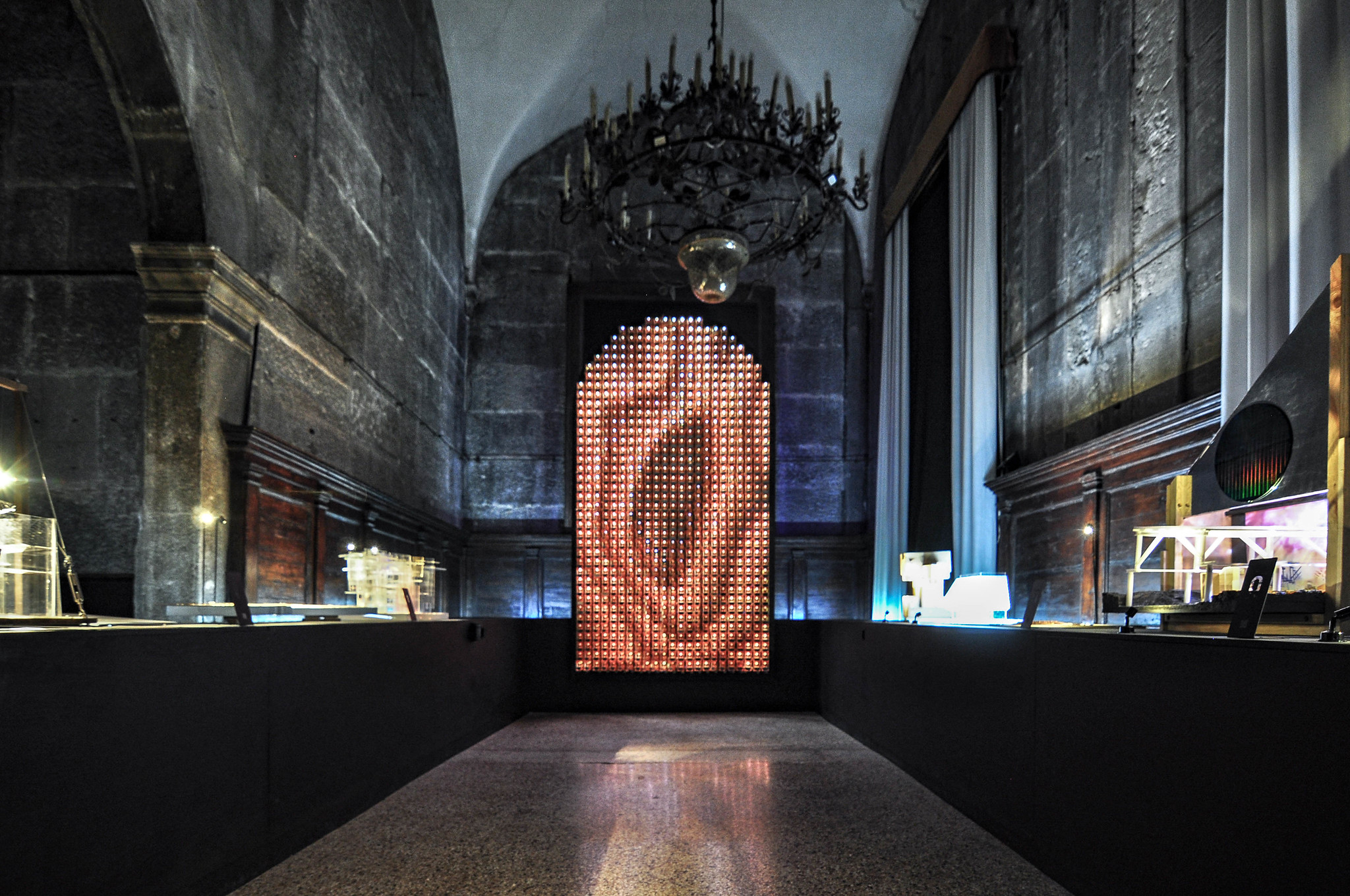

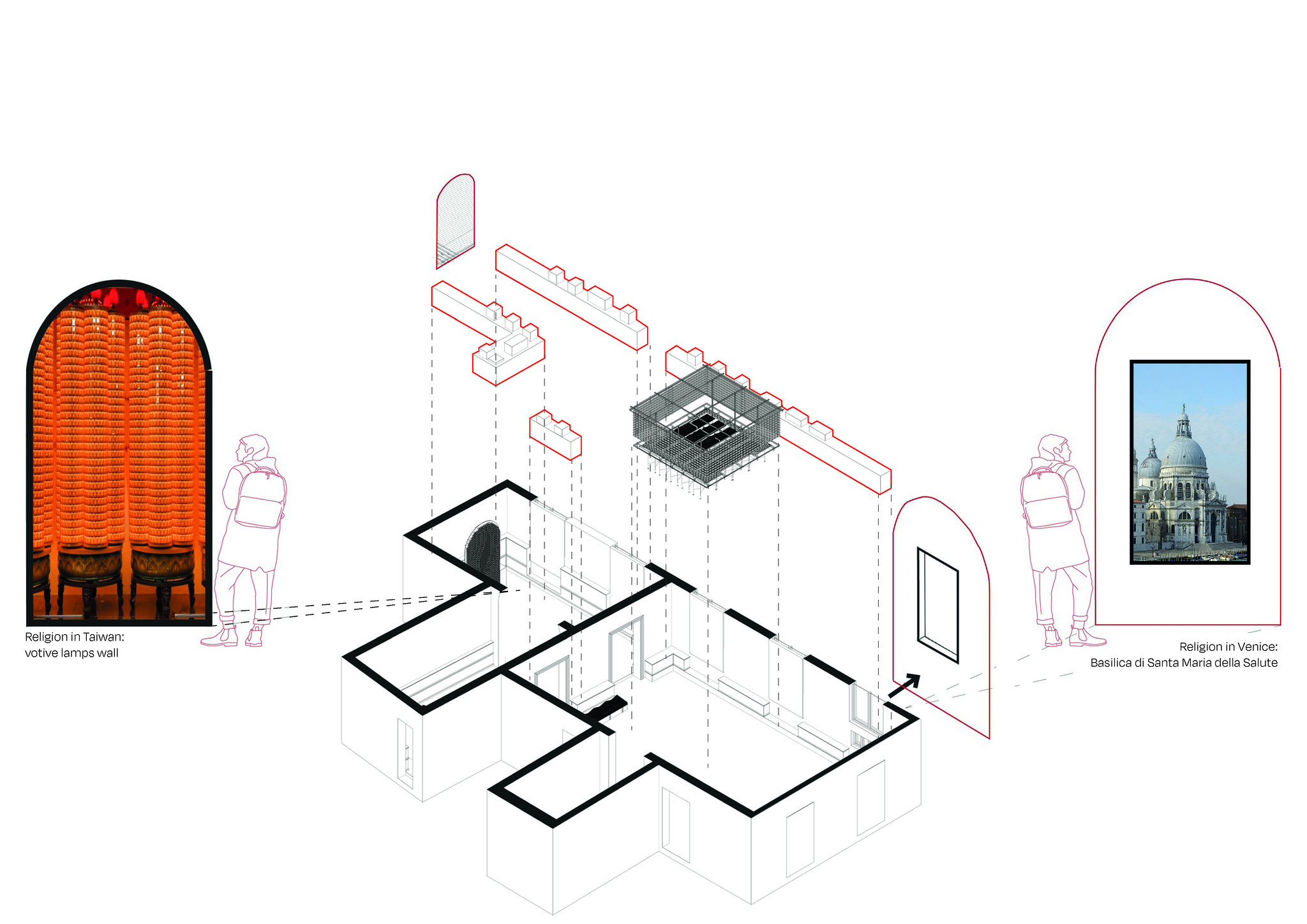

「【無】信仰:漂蕩世界的臺灣智慧」以大會主題「智慧‧自然‧人工‧集體(Intelligens. Natural. Artificial. Collective.)」為基礎,重新審視臺灣在既有的歷史脈絡基礎上「漂蕩的智慧」,面對不可預測的外部自然災害或地緣政治,在全球化與漂蕩危殆的未來之下,建築在灰色地帶的韌性。展場設計採用「島嶼」概念貫穿全場,以一座「科技島」裝置為核心,結合E Ink電子紙輪播臺灣地景照片,呈現科技發展對臺灣地景的影響。展場周邊展示以模型形式呈現的提案作品,並附有研究書冊或影音QRcode,提供參訪者深入探究。另一側亮點裝置「光明燈牆」,由數個光明燈組合而成,背面佈滿發光裝置的控制晶片和線路,如同一座傳統信仰邁向科技未來的媒介和演化象徵。

「【無】信仰:漂蕩世界的臺灣智慧」以大會主題「智慧‧自然‧人工‧集體(Intelligens. Natural. Artificial. Collective.)」為基礎,重新審視臺灣在既有的歷史脈絡基礎上「漂蕩的智慧」,面對不可預測的外部自然災害或地緣政治,在全球化與漂蕩危殆的未來之下,建築在灰色地帶的韌性。展場設計採用「島嶼」概念貫穿全場,以一座「科技島」裝置為核心,結合E Ink電子紙輪播臺灣地景照片,呈現科技發展對臺灣地景的影響。展場周邊展示以模型形式呈現的提案作品,並附有研究書冊或影音QRcode,提供參訪者深入探究。另一側亮點裝置「光明燈牆」,由數個光明燈組合而成,背面佈滿發光裝置的控制晶片和線路,如同一座傳統信仰邁向科技未來的媒介和演化象徵。

臺灣館於8日預展首日即吸引法國、日本、立陶宛、新加坡、泰國、香港、奧地利、科威特、克羅埃西亞等場館策展人、參展者,以及多國媒體記者前來參觀,同時順利舉辦3場國際論壇,包括協同策展人吳秉聲主持、探討高等教育與產業創新的「學士服與城鎮」;導演江松長討論影像與臺灣地緣政治關係的「介於之間的智慧」;實踐大學建築設計學系教授王俊雄主持的「臺灣建築博物館與建築策展」,現場交流氣氛熱絡。9日則有國立成功大學建築學系教授曾成德集結國內外知名建築師的「漂蕩世界的臺灣智慧」論壇與策展人展場導賞,更多相關展覽及活動訊息請關注活動官網與「威尼斯建築雙年展—臺灣館」官方社群。

展覽訊息

展覽名稱:第19屆威尼斯建築雙年展─臺灣館「【無】信仰:漂蕩世界的臺灣智慧」

展覽日期:2025年5月10日至11月23日

地點:義大利威尼斯普里奇歐尼宮(Palazzo delle Prigioni)

FB:https://www.facebook.com/TaiwanVAB

IG:https://instagram.com/taiwan.vab

第19屆威尼斯建築雙年展臺灣館|展出作品

展品名稱:游移地景

參展者:吳秉聲、顏世樺、龔柏閔

展覽團隊:曾譯賢、李彥杉、張筱佩、賴怡芳、吳庭榛、黃彩瑜、蘇柏元、郭子瑄

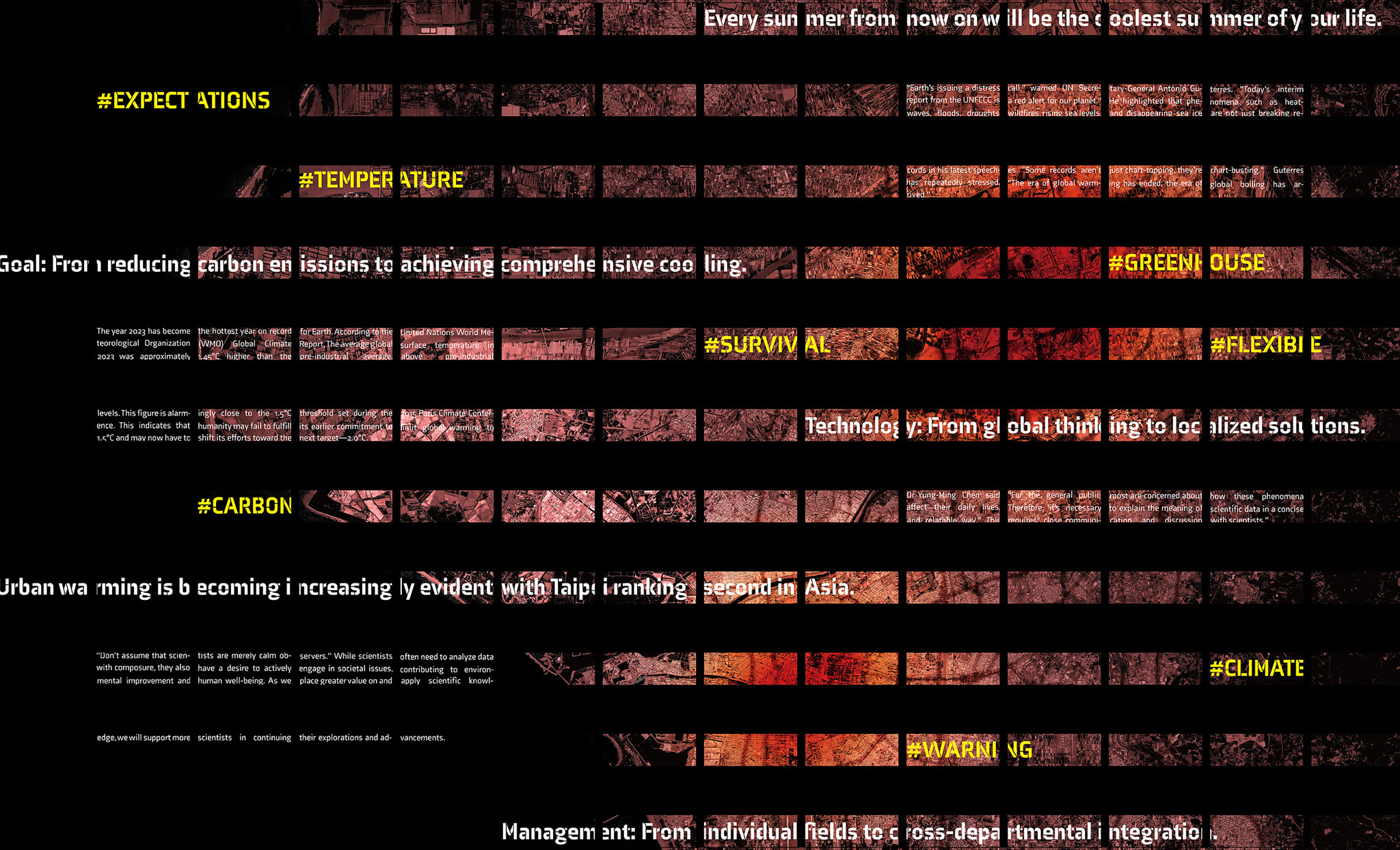

展品名稱:氣候正義

參展者:林子平

展覽團隊:建築與氣候研究室

成員:李思誼

從熱舒適的角度重新思考建築與環境,以緩解人類活動所引發的氣溫升高問題,是當前亟需討論的關鍵議題。臺灣都市面臨嚴重的熱島效應。2020年6月29日,臺北市氣溫高達38.9°c , 創下當月新高紀錄,並於7月24日達39.7 °,創下自1896年以來的歷史新高。都市區域的溫度顯著高於郊區,這主要由於不透水鋪面、大量的混凝土建築,以及人工熱源(如交通排放、空調使用等)所造成。隨著都市化的推進,尤其是在熱島效應較為明階的季節,都市地區的溫度可能比郊區高出3° C 至s‧ C· 這不僅增加了居民在夏季的熱適應負擔,也對公共健康、能源消耗、環境和生態造成了嚴重影響。

為取得即時的溫度資料以深入理解都市熱島現象,國立成功大學建築學系林子平教授帶領的建築與氣候研究室( BCLab) ‧ 為臺灣六個都會區建立了應用高密度溫濕度即時量測綱(HiSAN) ‧ 專注於提供更細緻的降尺度數據。透過結合土地使用、土地覆蓋和建築高度等地表資訊,掌握從都市環境到街廓與建築物尺度的氣候變化, 進一步精準分析都市熱環境的影響,利用網格化資料, 不僅能細緻呈現環埡資料的空間分布,還能強化即時展示與預警的能力,結合國家災害防救科技中心(NCDR) 所產製的氣候變遵資料,進一步推估全球暖化下,都市將面臨的熱危害風險與衝擊趨勢。

展品名稱: 無用之地:荒地的游擊生態

參展者:蘇孟宗、何品儀

展覽團隊:東海大學建築系

成員:蔣浩元、李哲綸

由臺灣西海岸的平原地帶畫出一條斜向折線,在高速幹道的兩側之間穿梭,與海岸線的距離忽迢忽近,由此檢視其中不囘的地貌條件之下所形成的畸零、邊緣與偶然特質。放到時間尺度底下看,都市的緊縮與擴張都是經濟與物種循環的一部分。緊縮時想像生長,蓬勃發展時要想像緊縮。荒地(ruderal landscape)這個詞關切地景中的無人地帶,同時探索荒地與人類地景的物種與社會多樣性。畸零地景一點也不畸零,而是生成社會與跨物種的共有性(commonality)契機。

從無人地帶的雜木林、到平地造林或耕作用地、到閒置的空地、閒置的空間,這些因為法規、經濟、產權等的偶然而產生的都市邊緣地景。在這些荒地上固發 生的無計畫性使用(non-programmed use)即成為有意義的「文化佔領」 (cultural occupation) ,也是人類與非人類共存的社會生態糾纏(socio-ecological entanglement) ,造成心理轉變的闈限空間(liminal space) ,在民主社會中也扮演重要的角色。

展品名稱:都市奇觀

參展者:曾瑋、何炯德

展覽團隊:東海大學建築系

成員:黃宥恩、陳宣廷、徐立、陳怡妡、林俐萱、楊雅雯、莊侑蓁、吳承恩、林宸薇、李元琦

在虛構的都市版面裡建構紋理和物件,將其作為遊戲場操作,十個都市關係交織在其中,覆寫、縫合丶填充、連接、穩定與不穩定、蔓延…..在園上以討論協調的方式試圖建構都市的複雜性和可能的延伸機會,並以這次操作的模式作為對都市的介入方式和對都市想像的第一步。我們定義了遊戲的範圍,也就是西門BJ的範圍。所謂的西門町範圍就是政府劃定的真寅邊界,中華路、成都路、漢口街以及康定路。

而我們在基地上發現有些正在運作的系統,並且擾動著這些我們所認定的既定邊界。為了犛理那些系統,我們建立了符號規則。發現在平目、假日、傍晚丶凌晨等不同的時間切片中發現西門町的各種活動會以不同的密度出現、交織在遊戲範圍中。在傍晚時能看到大量的人群、活動以複雜的方式在徒步區交織。而在凌展則是像島一 樣散落在各處。也發現西門町某種程度上是由各種文化、 族群拼貼而成,這些來自外界的元素進入西門1BJ、停留、 離開。包含了人群、飲食、甚至是垃圾廢棄物。某些族群也會以特有的方式眾集、排列再解散。創造出類似於特定信仰的分布。這些發現也讓我們對於既有的西門町邊界提出質疑。

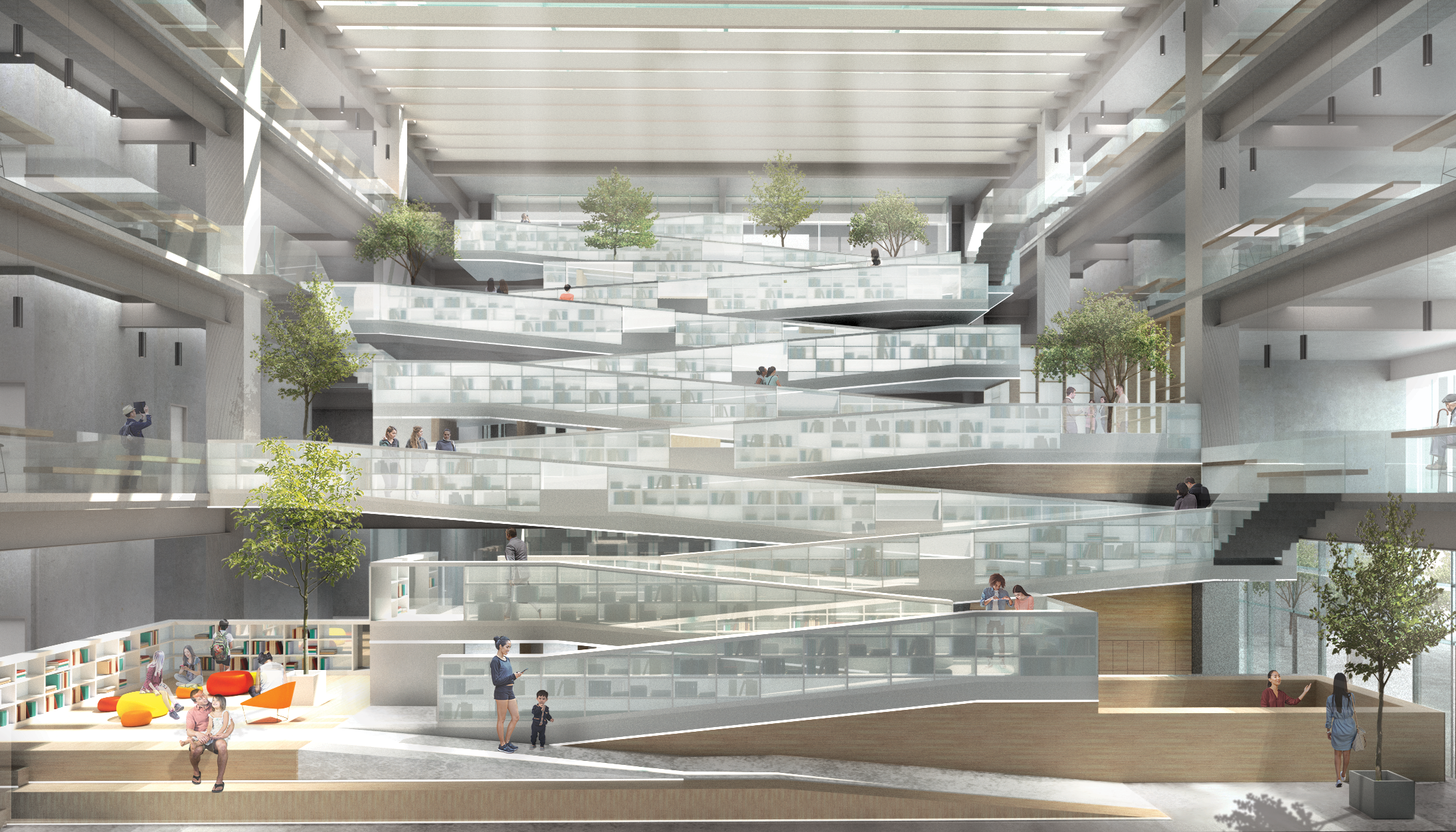

展品名稱:書山 – 國家圖書館南部分館暨典藏中心

參展者:九典聯合建築師事務所、CRA-Carlo Ratti Associati

成員:張清華、郭英釗、李金威、林章鍊、陳欣宜、羅翊榮、陳彥玄、王冠穎、林子文、Klaudia Stefanowska、陳凱琪、Prof. Carlo RATTI、Saverio PANATA、Ben HANSEN、Chiara BORGHI、Serena GIARDINA、Francesca MARINO、Greta STEFANOVA、Luca BUSSOLINO、Gary Di SILVIO、Gianluca ZIMBARDI、Pasquale MILIERI

國家圖書館以「大國小鎮」為概念,由多個獨立且互動 的「知識空間」組成,強化圍書館作為知識儲存與公共場域的雙重角色。「書山」核心概念取代傳統分類法, 透過智慧書架讓讀者自由排列書籍,鼓勵偶然性與個人化學習;並透過燈光與感測系统營造互動武知讖交流,使圈毽館成為流動且充滿探索性的場域。這次經驗讓我們更深刻地理解到,建築不僅是物理結構,更是促進個人與集體連結的媒介。

透過「偶然」的概念,我們意識到建築能夠挑戦既定信念,推動開放注的探索。建築應該反映流動性與適應性,讓使用者能自由塑造體驗,打破傳統框架限制。透過永緬與以人為本的視角,重新定義人類、自然與知識之間的關係。透過「生物智慧」 `偶然驅動設計以及生態友善的技術,我們挑戰傳統建築思維,提出未來建築的新解方。例如,國家圖霨館南部分館激發了閽於如何將空間轉變為互動、生態與包容性的對話,推動建築從靜態機能場域進化為與社群及環境共存的有機體。

展品名稱:以能源為核心的建築思考

參展者:張容豪、簡聖芬

展覽團隊:預建創新綠能

成員:廖昶安、施秉承、楊婷雯、高源澤、蔡呈林、邱家慈、賴浥葶、游子頤

在這個運算需求劇增的時代,隨著人工智慧(Al)技術的普及,文明發展的能源消耗更達到前所未有的規模, 這同時為建築界提供了重大的轉型挑戰,促使我們重新思考廷築應如何對應。與此同時,Al遺緣運算(Al Edge Compute)的建置需求,將運算設施模組化融入一般建築物中,創建分散式的迴算節點網絡。這一新建築形式不僅是大型運算中心微型化趨勢,更代表了一種革命性的建築思維:「微型運算建築」可能成為當代建築的全新類型。

臺灣,憑藉著從晶片代工、電源、散熱、伺服器代工等等,位居全球Al基礎建設的核心地位,具備獨特的機會, 引導全球進行一場以能源為核心的新建築嘗試。建築發展.程上的重要轉折,往往是由科學技術的先行突破所引發。縮著碳排放與能源消耗成為全球議題,而Al使用方興未艾的當代碳中和與高效迴算的雙重壓力下,建築師是否仍將延續其傳統的空間創造者角色?

展品名稱:顳

參展者:古爵誌、顏嘉慶

展覽團隊:古爵誌建築師事務所+成大數位智造工坊

成員:金惟寬、林永捷、柯品瑗、蕭國呈

馬祖場域因戰地政務解除呈現持續變動的特質,原來海防邊界與其舊有遺構在海島日/月/季的氣候更迭下,觀光活動與居民生活交疊又同步消長,使得「地-海」交界存在空間內涵混雜的「灰色」狀態。傳統抵抗性的建築樣態面臨工料供需失衡的現實,本研究在探討構築如何在環境中找到自我調適的可能性,進而詮釋當代「共時性」的演繹機制。

- 透過人群在公共空間的注視點分析,了解空間物件與人產生凝視認知的連結因素。

- 以氣象數據推測土壤含水率與其裂紋型態關係,探索材料交界的關係處理。

- 量化活動場域中材料接觸與溫度感知的互動性,推擬 構材組織與環境感知的對應構想。

- 分析取樣場域存在的感知節點,導論異化活動的共存邏輯。

展品名稱:漂浮記憶:馬祖的空間轉譯與文化再生

參展者:龔柏閔、鄭泰昇、傅朝卿

馬祖的冷戰遺址,包括碉堡、坑道、防禦據點等空間,不僅是冷戰地緣政治的重要見證,近年也是設計實踐的重要創新場域。本展覽眾焦於這些據點的改造設計,探討如何透過建築與景靦的轉譯,將原本封閉的軍事空間轉化為常代文化場域,賦予其全新的公共功能與價值。 建築師在保留原有結橋與歷史記憶的基礎上,注入現代創意,讓這些據點成為地方文化與全球對話的連結。展覽以馬祖的四鄉五島為整體,羅列多個潛力改造據點及文化資產位置,綜観馬祖列嶼以文化治理成為島嶼博物館的潛力。

國立成功大學規劃設計學院自2018年以來,投入連江縣地方創生不遺餘力,除了整合串聯不同場域的建築設計提案外,也透過軟性課程的持繯介入,不斷地建構地方的文化軟實力。這些實踐也展示了設計思考如何賦予軍事遺址全新的生命與功能。

展品名稱:七股離漂

參展者:楊士正

展覽團隊:楊士正建築師事務所

成員:陳嬿之、劉鎮宇、黃中、高靖媛、蘇芷萱、卿庭瑋、李冠辰、王忻融、李哲逸

展品名稱:媽祖科技廟

參展者:林宛蓁、侯慶謀、葉玉祥、賴伯威

展覽團隊:侯林設計 + 葉玉祥 + 賴伯威

成員:蔡侑樺、李秉勳、王聿雅、徐敬恩

建築是人與自然之間的介面,臺灣是座位於世界最大陸地與最大海洋間的多山島璵,同時擁有世界最高人口密度,面對充滿張力而變化迅速的社會,建築除了遮風避雨外,還為了「傳達」,建築是我們對於所處島嶼的一封情書。當遠在1000公里外的颱風的路徑都能被Al準確預估的當下,我們的信仰一方面因無力面對變化快速的社會而被加以強化,同時間又因信仰的形式脫離社會發展而陷入僵局,建築能否能夠及時的回應這個社會的需求?且接住那微小而幽隱的呼喚?

我們相信,在信仰的源頭,人會以當代最好最新的技術去逞構信仰空間。未來,不是歷史的對立面,我們無法以今日為基準,一刀兩斷,切分出過去與未來,未來是每一個昨日與今日的累積。過去在勞力划算而建材取得不易的年代,東亞季風帶的建築發展出了斗栱的系統,今日勞力成本大增的狀況下,如何能夠以今日可得工法,建造能讓老信徒能夠起共鳴的信仰空間,是我們最大的挑戰。

展品名稱:邊界彈性

參展者:黃聖鈞、鄭偉達、龔柏閔、羅素敏

成員:陳可容、曾譯賢、李彥杉、 賴怡芳、黃韋慈、方韋程、謝廷威、黃郁文

![展品名稱:Old Town - [Railway Station] - Science Park

參展者:張鶴齡、宋立文

展覽團隊:AECOM︱張鶴齡建築師事務所 + 宋立文

成員:吳宛蓁、鍾宛庭、方若嘉](https://live.staticflickr.com/65535/54512855467_1cce4a6b95_k_d.jpg)

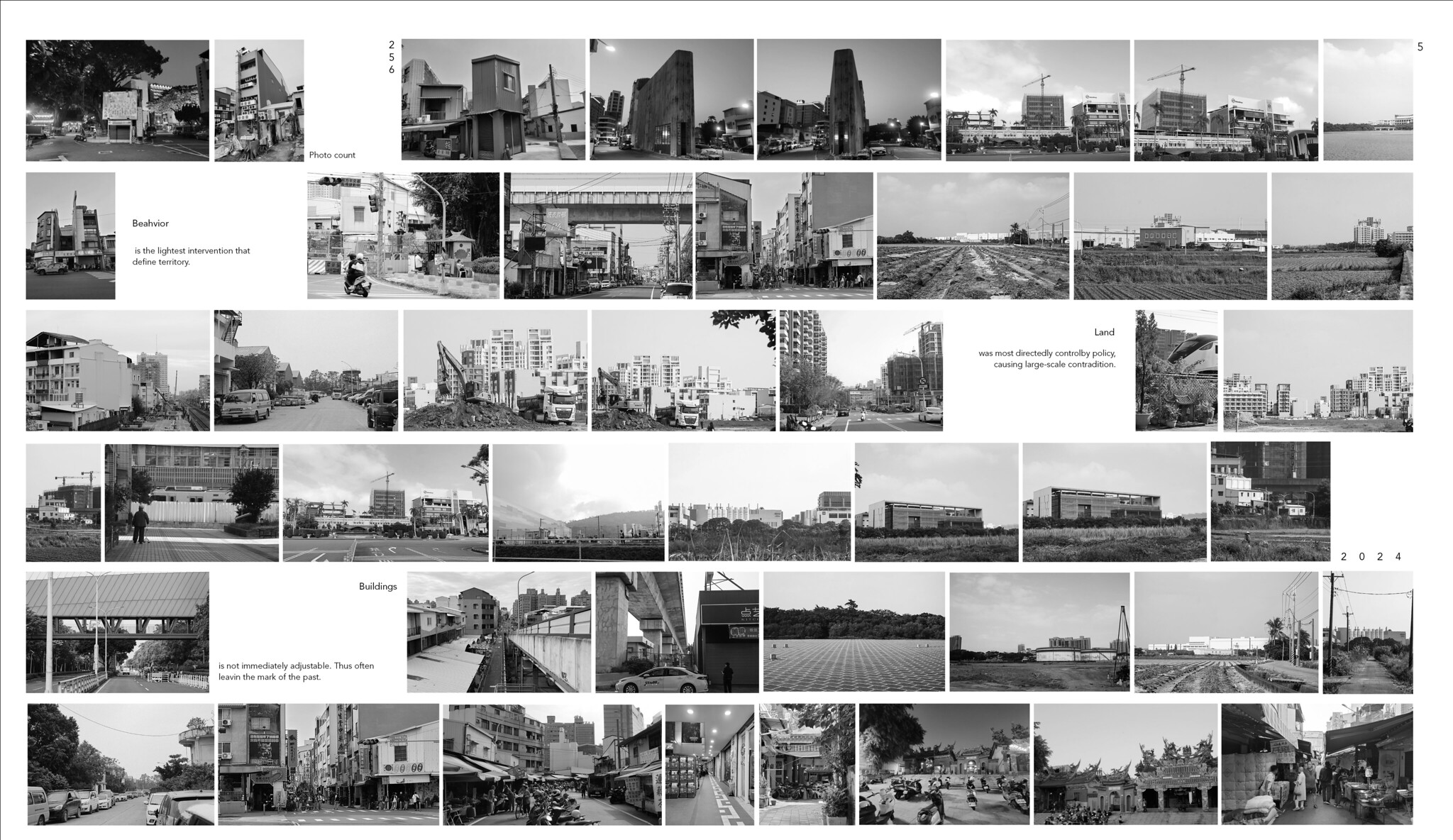

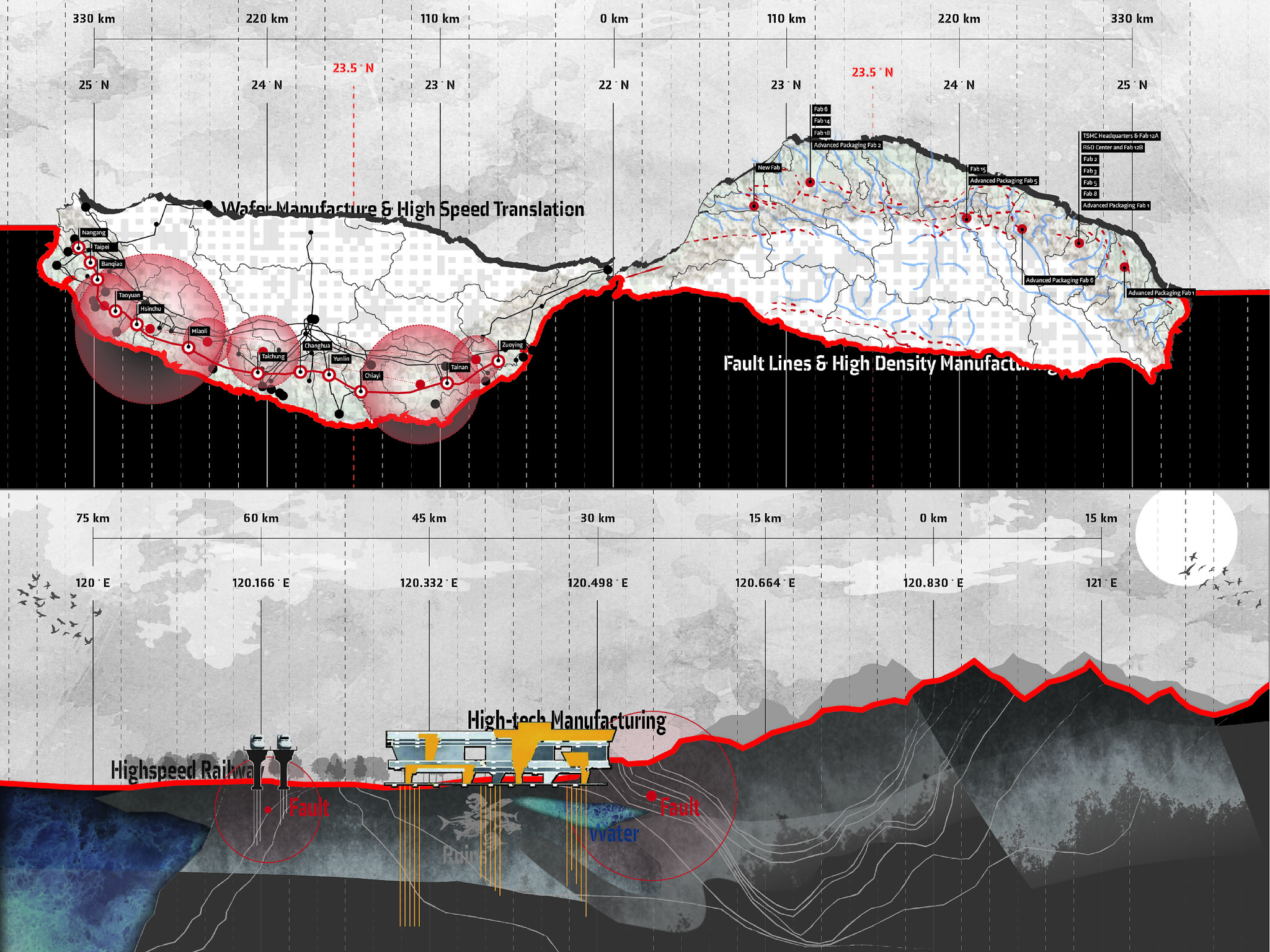

展品名稱:Old Town – [Railway Station] – Science Park

參展者:張鶴齡、宋立文

展覽團隊:AECOM︱張鶴齡建築師事務所 + 宋立文

成員:吳宛蓁、鍾宛庭、方若嘉

展品名稱:Rail-Live

參展者:方俊凱、林軒丞

展覽團隊:堺建築 + 林軒丞

成員:江方瑜、蘇芷萱、岑令翹、邱亦勻、吳昭賢

展品名稱:城市的余白

參展者:郭聖傑

展覽團隊:東海大學建築系

成員:蔡旼煦、莊孟儒

展品名稱:The Invisible Unveiled

參展者:林靜娟

展覽團隊:臺北科技大學建築系設計與理論研究室

成員:李祐欣、張惠淳

一個腳步、一公尺的移動,在科技進步後蔓延成無限的距離,原本漫長的交通時間漸漸被眶總成為須臾。而人們信仰著科技之時,是否曾經回首漸漸逝去的感知與記憶?在「隱匿的啟示」中,將以臺北車站的研究為背景, 探討車站中逐漸逝去的感知,最終延伸至模型概念的發想,為現代呈現一個新的無信仰詮釋。

民國89年,《大稻埕歷史馬貌特定專用區細部計畫案》正式發布。自此,大稻埕一路在郷愁與反動的大道上高歌猛進、永不回頭。

大稻埕是一場精心設置的騙局。昏黃的日落與古典的路燈下,那個同美好而純真的年代仍然存在。但若試著尋找其中真實的蛛絲烏跡,才驚覺原來那是有限環境下才能達成的美夢。起初,仿古建築忠於真實,似乎是再現了昔日的風貌;然而,歷史性的形象很快閩始遭到操縱,形式凌駕於本質,使大稻埕漸次淪為符號化的景觀,建築表達被簡化為象徵過去的標誌,失去了原有的文化記憶與未來,成為擬仿物(simulacrum)的典型案例。

展品名稱:大員與威尼斯:體現的島嶼共和國智慧

參展者:薛丞倫、Brian McGRATH

展覽團隊:成功大學建築系 NCKU ARCH x Parsons

成員:盧曉萱、方旖璇、邱子旂、黃子晉、高靖媛、符亦齊、黃柏熹、任寶兒、Mateo REMBE、Ema CAPILLA、Julia BRAND、Aviela BERK-SILVERMAN、Senna KOTLIZZKY、Katina CHANG、Jana Al SARRAJ、Gabriela FERRARI、Valentina AGUERREVERE、Daisy CHEN、Megan CHANG、Oliver DENTON、Keizia TIO

臺灣的日治時期市區改正計畫,格網規劃起源於19世紀,目的在將士地劃分為街區單位,以便銷售士地並興建商業與住宅,同時維持對當地居民的靈事控制。迄樣的系統在臺灣密集且充滿變動的都市環境中發揮了重要作用,並見證了百年來社會、自然及技術的變還。百年歷史殂民的城市格網結構,覆蓋了清朝時期具有登富文化與生態背呆的都市,特別是在今日的臺南市遺留下來的規劃特徵尤為顯著。

透過對每個殖民時期街區的深入研究,我們能夠汲取哪些教訓?這些知識如何能促進未來城市規劃的文化與生態價值?本研究探討臺南典型街區的可持續建築形式及其內含能量,並以此為基礎,展望未來_百年城市發展的可能性。所謂「常見街區」不僅是普姐的建築形式,也代表著共同維持的公共空間。本研究認為,街區作為整體共享建築系統,能比單一建築或大規模規劃更有效應對城市當前挑戰,如疫情、社 會公平和氣候變遷等問題。透過對街區適應性、棲息地保護、保存及經濟韌性的探討,旨在為臺灣沿海社區的未來發展提供可行方案,並加強地方文化與生態僙值。

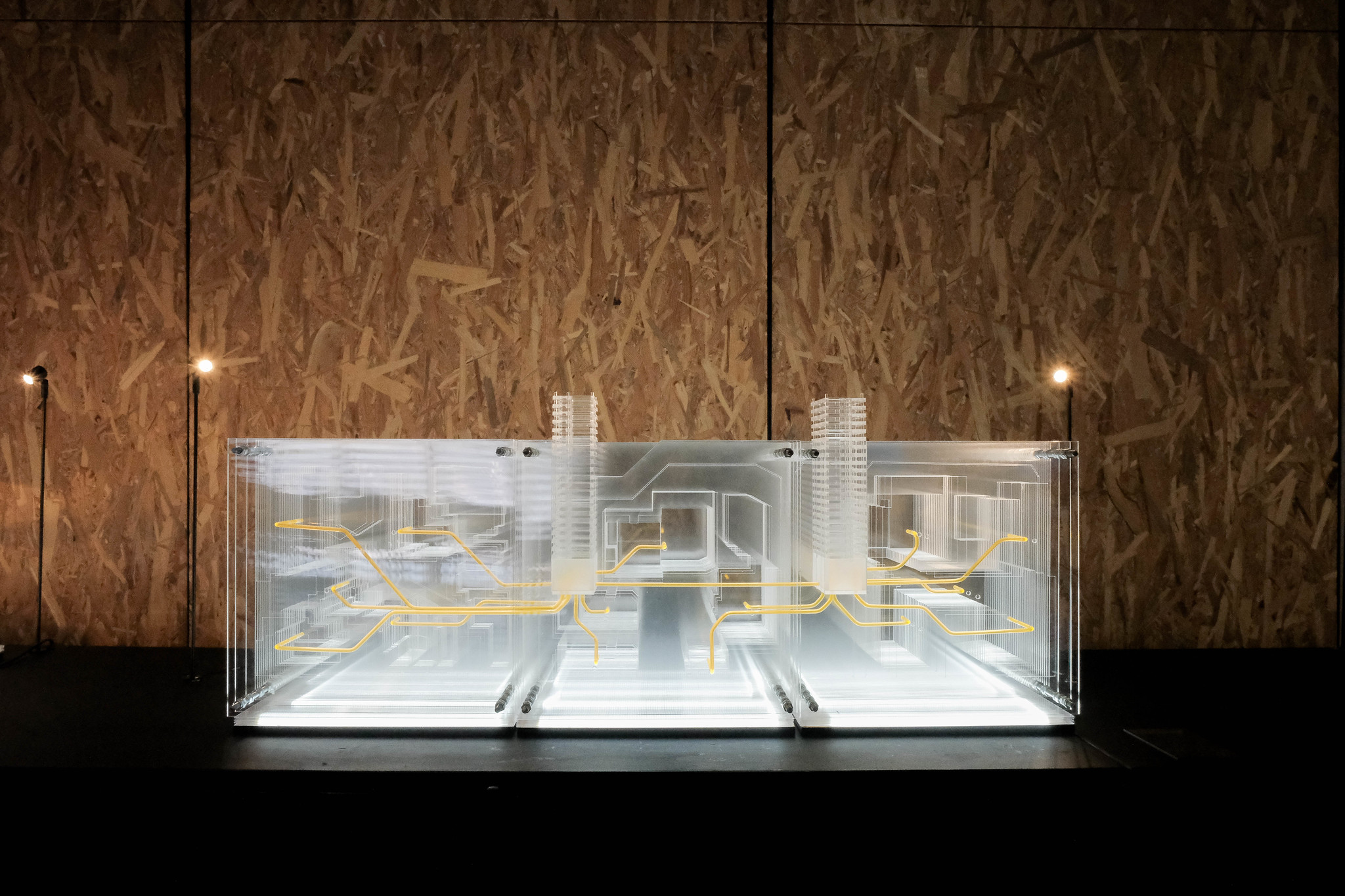

展品名稱:科技島

展覽團隊:H2O Studio

成員:黃彥璋、林伊柔、王威舜、蔡承昀、葉毓君、簡行知、方旖璇、郭耕菩、陳奕璇 、張嫣修

以「島嶼」為主題,從臺灣的地理、歷史與現代發展探討當代建築與科技的複雜關係,並呈現「信仰」與「[無]信仰」之間的對比與張力。中央的「島嶼」裝置象徵臺灣的地理與環境.並透過蜂巢紙切割的地形剖面與電子紙技術,表達半導體產業對臺灣景觀的深遠影響。展覽圍繞多重議題,如都市熱島效應、能源分配、環境正義等,深入探討科技與自然環境之間的緊張關係。

此外,展覽內設有互動區域,讓觀眾在「科技島」的框架下,體驗身體感知與環境互動的關聯,並重視「感知-運動」 的設計理念。展場的動線設計以「群島」結構呈 現,逐步展開島嶼論述與研究模型,展現臺灣如何在全球不穩定的局勢中,迎用創新智慧和建築實踐來剧應當代社會挑戰。