網路評選出的2023年最佳建築作品橫跨全球,包括墨西哥Ludwig Godefroy設計的Casa VO / Casa WO雙拼住宅,將花園轉化為主要生活空間;阿根廷Tectum arquitectura打造的工作坊之家,在山嶺河流環繞下提供靜謐工作環境;紐約SO-IL團隊的布魯克林450 Warren住宅,探索新型共居模式;瑞士Esch Sintzel Architekten將巴塞爾酒窖改造為集合住宅;墨西哥Colectivo C733設計的Bacalar生態公園,保護世界最大淡水細菌礁;以及西班牙巴塞隆納Takk團隊以1萬歐元預算完成的50平方米住宅整修計畫,展現溫度梯度配置與永續理念。

墨西哥住宅Casa VO+Casa WO/Ludwig Godefroy Architecture

墨西哥「Casa VO / Casa WO」,是一系列雙拼住宅,由建築師Ludwig Godefroy設計。其設計理念源於該地熱帶氣候,無需冬季防寒,重點在於遮陽與避雨。不僅顛倒了傳統房屋與花園的概念,更是將花園轉化為主要生活空間,模糊了室內外界限,創造了一個全天候開放的居住花園。選用如清水混凝土、木材及磚塊等能隨時間美化的材料,將時間的流逝融入建築設計中。不但能夠提供遮風避雨的功能,也可以成為連接自然、人與時間的橋樑,與周圍環境和諧共存。

延伸閱讀:熱帶住宅建築的新面貌,墨西哥Casa VO+Casa WO/Ludwig Godefroy Architecture

阿根廷住宅工作坊之家Workshop House/Agustín Berzero + Manuel Gonzalez Veglia (Tectum arquitectura)

阿根廷「工作坊之家」住宅展現獨特的居住、工作與寫作空間。位於斜坡上,周圍是河流與山嶺景觀,創造孤寂寧靜的哲學工作環境。結合輕重元素,下部沉重,上部輕盈,開啟時迎接陽光,關閉則提供內省空間。屋頂進入方式,緩緩下行,接觸自然地形。外觀為單一鋼筋混凝土結構,內部使用木材,形成對比。主要生活區連接景觀,內向閣樓提供閱讀寫作空間。建築尊重環境,採用簡單技術,不改變自然地形,提供多種空間類型,同時保留自然流動的空氣和水。

延伸閱讀:結合自然地貌的的幾何美學,阿根廷住宅工作坊之家Workshop House/Agustín Berzero + Manuel Gonzalez Veglia (Tectum arquitectura)

紐約布魯克林住宅450 Warren/SO-IL

紐約格瓦納斯(Gowanus)曾是一個工業區,現在擁有多種不同的住居模型,從赤褐砂石排屋住宅到被綠色包圍的集合住宅大樓,然而,隨著嶄新綠道的建成,格瓦納斯的社區生活模式也隨之產生了變化,SO-IL因此對全新的共同生活模式產生了疑問。

延伸閱讀:嶄新共同住居模式,紐約布魯克林450 Warren/SO-IL

巴塞爾集合住宅Wohnhaus Weinlager/Esch Sintzel Architekten

瑞士巴塞爾的Lysbüchel社區,瑞士建築師事務所 Esch Sintzel Architekten 將曾是酒窖的舊建築改造為住宅。保留了原有的壯觀支柱,這些支柱不僅是建築結構的重要元素,也是設計的起點。為了維持其影響力,這些支柱在公寓內外以不同方式展現。建築內創造了一個「房中之城」,透過「內部街道」串聯起多種公寓類型,適合各代人的生活方式。

延伸閱讀:酒窖變身現代住居,巴塞爾集合住宅Wohnhaus Weinlager/Esch Sintzel Architekten

巴卡拉生態公園/Colectivo C733

位於墨西哥的Bacalar生態公園由Colectivo C733設計,旨在保護當地珍貴的自然資源。Bacalar Lagoon是世界上最大的淡水細菌礁所在地,擁有無價的進化寶藏。然而因為城市擴展,潟湖邊唯一的紅樹林面臨脆弱性。景觀設計包括一個200米見方的碼頭,能避開紅樹林並滑動,提供觀察潟湖和紅樹林的場所。這片大型生態公共空間內設有展示生物多樣性歷史的小型博物館,並為當地居民提供免費的公共空間,促進社區交流。

延伸閱讀:墨西哥Bacalar潟湖紅樹林保育生態公園,Colectivo C733打造世界最大淡水細菌礁的守護者

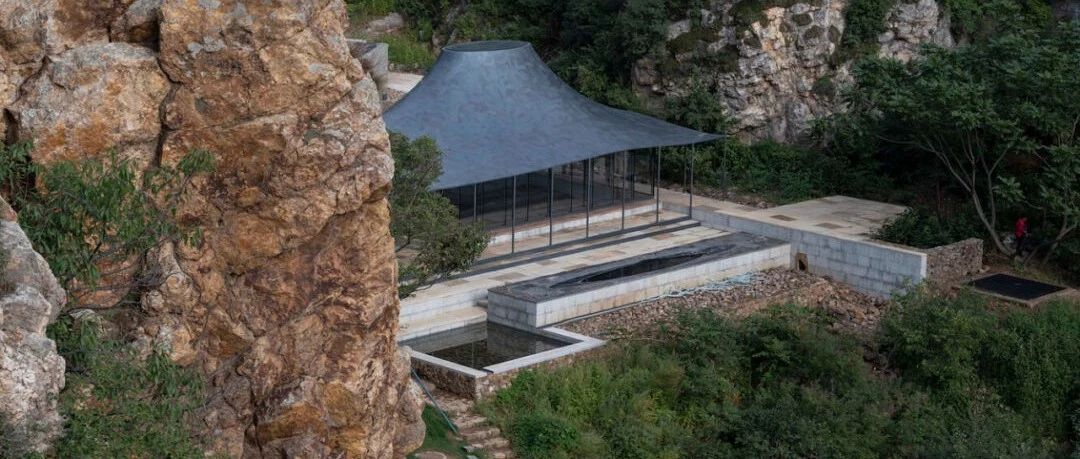

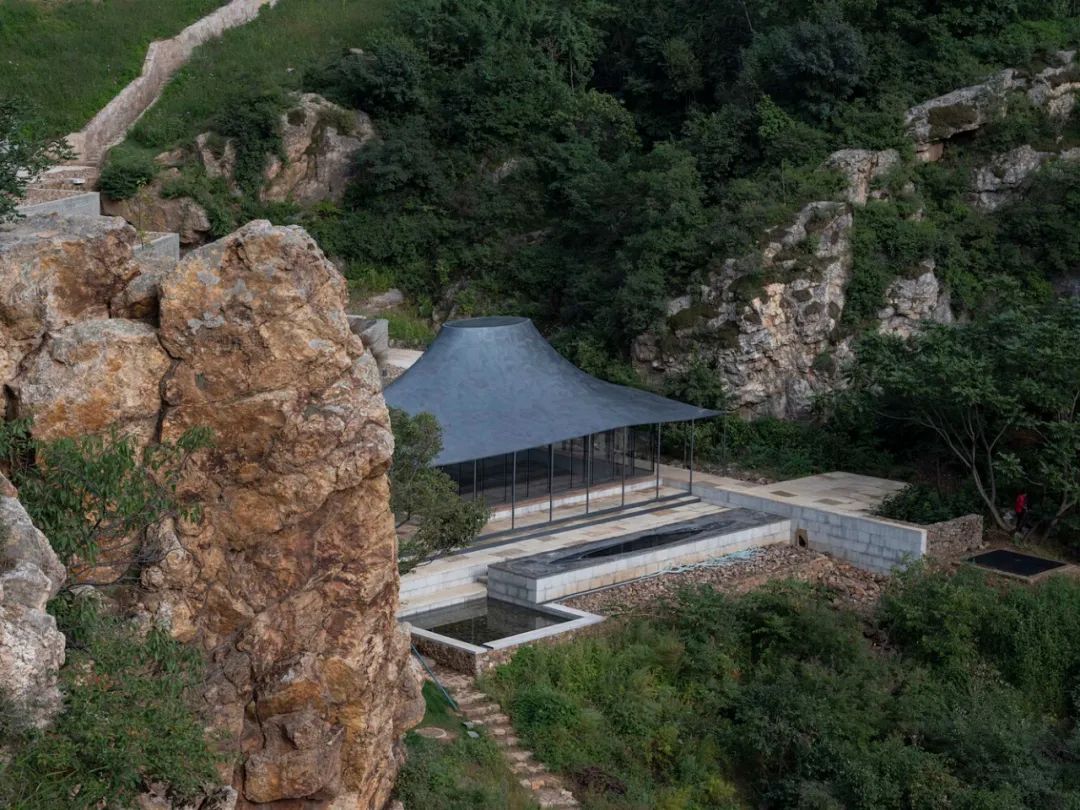

金山嶺上院╱大舍建築設計事務所

一頁白紙閱讀亭╱Ninja Stuudio

© Paco Ulman

尊嚴紀念陵墓╱Grass+Batz Arquitectos

© Grass+Batz Arquitectos + José Hassi

深圳坪山兒童公園╱Found Projects + Schneider & Luescher

https://www.hhlloo.com/a/Pingshan-Childrens-Park.html

https://www.archdaily.com/1004561/four-roof-pavilion-found-projects-plus-schneider-and-luescher

© Schran Image

陵墓紀念堂╱Sthapotik

https://www.archdaily.cn/cn/998532/sha-a-mu-han-mo-de-mu-xin-han-ling-mu-sthapotik

https://www.archdaily.com/998433/shah-muhammad-mohshin-khan-mausoleum-sthapotik

© Asif Salman

春陽台,塱頭藝文中心╱非常建築

https://www.archdaily.cn/cn/1006160/chun-yang-tai-lang-tou-yi-wen-zhong-xin-fei-chang-jian-zhu

https://www.archdaily.com/1006142/chunyangtai-arts-and-cultural-centre-atelier-fcjz

伊斯蘭藝術雙年展‘雨棚’╱OMA

© Marco Cappelletti

Exercisfältet 雨水池╱White Arkitekter

© Måns Berg

歌劇公園╱Cobe

© Francisco Tirado

撇捺之間,穿斗陌阡╱裸築更新建築設計事務所

© 存在建築-建築攝影

© Marco Cappelletti

瓦宅╱The Bloom

© Hiroyuki Oki

MA Architects 辦公室╱MA Architects

© Paul Phan

1萬歐元住宅 10K House╱Takk

「10K House」位於西班牙巴塞隆納,是Takk設計團隊負責的一個50平方米住宅整修計畫,預算僅為10,000歐元。巴塞隆納生活成本高昂,房地產價格和勞工費用亦高,因此如何在有限預算內達成翻新並提升使用和環保意識成為挑戰。設計團隊利用溫度梯度配置空間,根據不同需求調節溫度,最大化自然資源利用,減少能源消耗。室內設計主要材料選用MDF密迪板和當地天然羊毛,不但能夠降低成本,也可以提高施工效率。這種設計方法不僅環保,還能提高房屋整體效率,提供舒適的生活環境,滿足不同功能區域的需求。

延伸閱讀:透過溫度梯度設計,提升住宅環保性能,Takk在巴塞隆納10K House實現低成本高效能重新裝修

© José Hevia

織工社區生產力發展中心╱Natura Futura Arquitectura + Juan Carlos Bamba

© JAG Studio

The Lumi Shala 健康空間╱IBUKU

© Zuñiga Alonso

FLORA 天文台╱IAAC

© Adrià Goula

南京戰鬥機械廠改造更新╱米思建築

© 孫海霆

TARANG 展館╱The Grid Architects

© Photographix

美國自然歷史博物館 Gilder 中心╱Studio Gang

© Iwan Baan

海口江東寰島實驗學校╱跡·建築事務所

© 陳顥

電廠藝術中心╱赫爾佐格 & 德梅隆

© Iwan Baan

精靈屋╱個個世界 + 先進建築實驗室

© 存在建築-建築攝影

阿肯色州美術博物館╱Studio Gang

© Iwan Baan

以馬爾克斯之名,巴塞隆納第三大圖書館╱SUMA Arquitectura

© Jesús Granada

南投中寮竹亭/清水建築工坊+林友寒 Behet Bondzio Lin Architekten

清水建築工坊與林友寒在南投中寮鄉的清水山上打造了名為「竹亭」的竹構築,坐落於海拔七百公尺的斜坡地,主要使用竹材為材料。設計師巧妙地將竹子彎曲,形成減少風阻的結構,且利用短竹和PVC防潮布來建構屋面。這不但能夠提供良好的排水功能,也可以達到快速搭建和降低造價的效果。「竹亭」經過高溫煙燻,展現出古樸的褐色,完美融入自然環境中,猶如山坡上的舞蹈精靈。

延伸閱讀:山野間的休憩天堂,南投中寮竹亭/清水建築工坊+林友寒 Behet Bondzio Lin Architekten

© Simon Menges

綠宅╱Hayhurst & Co Architects

© Kilian O’Sullivan, Tom Van Schelven

珠海金灣市民藝術中心╱扎哈事務所

© AT OPTOGRAM STUDIO

SFJ6 住宅綜合體╱MARMOLBRAVO + MADhel

© Jose Hevia

狛江湯公共澡堂╱Schemata Architects + Jo Nagasaka

© Ju Yeon Lee

重塑與再思白塔公寓╱STUDIO.NOJU

© José Hevia

格拉茨大學圖書館╱Atelier Thomas Pucher

© Crystal O’Brien-Kupfner

工業化建築系統原型╱Ignacio Rojas Hirigoyen Arquitectos + The Andes House

© Cristóbal Valdes

Vltavská 地下空間╱U / U studio + RE_place

© Jiří Kotal

鷹峰平台╱YZA

© Kyungsub Shin

瓦斯特畫廊及藝術家住宅項目╱Persian Garden Studio

© Deed Studio

高架鐵路下的幼兒園╱秋山隆浩建築設計事務所 + Atelier HMC

© Atsushi Ishida

波爾多 Brazza UCPA 體育驛站╱NP2F

© Maxime Delvaux

山峰書院,蘇州山峰雙語學校文體中心╱OPEN 建築事務所

© 存在建築-建築攝影

山王辦公室/Studio Velocity

日本建築師栗原健太郎與岩月美成立的「Studio Velocity」以其新辦公室作品引起廣泛關注。該辦公室位於住宅區中,特色為大曲面屋頂與開放式辦公空間。為了營造獨特空間氛圍,屋頂結合彎曲與長方形結構,並使用扁柏木合板與預應力結構減輕荷重。此外,屋頂能承受400公斤/平方公尺重量,結構設計支持最多150人同時使用。儘管木材強度計算具挑戰性,但通過非破壞實驗與精密設計,建築師成功創造了這個獨特且實用的工作空間。

延伸閱讀:加班之餘到屋頂上曬太陽看風景,日本建築師Studio Velocity自用辦公室也很有設計感

© Studio Velocity

九間廊橋╱山水秀建築事務所

© 梁山

巴利阿里群島因卡 54 社會住宅╱Joan Josep Fortuny Giró + Alventosa Morell Arquitectes

IBAVI於西班牙因卡市建設的社會住宅,由Alventosa Morell Arquitectes與Joan Josep Fortuny Giró兩組西班牙建築師共同設計,該集合住宅樓高三層,共54戶,地面層設有18戶,每戶皆擁有私人花園或露台。建築結構採用35厘米厚的大跨度混凝土板與金屬柱,地下部分設有混凝土擋土牆和深基礎系統。

延伸閱讀:探尋西班牙IBAVI社會住宅魅力,結合生態意識與機能美學的當代設計

© José Hevia

上海星美術館/Jean Nouvel 讓·努維爾事務所

© Moment Studio

東京麻布台之丘 Azabudai Hills╱Heatherwick 工作室

© Raquel Diniz

京都鳥居 Shochikucho╱西澤立衛建築事務所

© 西澤立衛建築設計事務所

坡上之家╱察社辦公室

「船底之家」是北京東側潮白河流域濕地中的私人住宅,由察社辦公室設計。該住宅以業主對寺院靜謐感的追求為靈感,期望成為集居住、閱讀與思考的私人研究所。住宅採用非傳統手法,房間組合營造出流動空間氛圍。為容納業主2萬冊書籍,設計師設置400米長書架系統,使每個空間皆瀰漫知識氣息。其內部空間最為矚目,反轉屋頂概念,呈現類似船底的空間體驗。為減少對環境影響,北側下沉1米,庭院內樹木使人與自然融合。「船底之家」超越居住空間,成為私人研究所,鼓勵探索學習。

延伸閱讀:沉浸於知識海洋,北京潮白河濕地「船底之家」/察社辦公室

© 朱雨蒙

Nisarga 藝術中心╱Wallmakers

© Syam Sreesylam

虎之門之丘車站大樓╱OMA

© Tomoyuki Kusunose

無牆無界咖啡店╱JOYS Architects

© Beersingnoi

胡志明市Techcombank辦公大樓╱Foster + Partners

英國建築師事務所Foster + Partners延續河內Techcombank(越南技商股份商業銀行)企業總部的設計理念,在胡志明市打造了一座21層高的綠建築辦公大樓。這座大樓注重提案和環境兩方面的考量,融合了熱帶氣候的自遮陽設計,獲得LEED白金認證。大樓位於Le Duan Boulevard和Nguyen Du街的交界處,有著特別的地理位置,並巧妙地設計了三個中庭空間,既提供工作視覺連接,又體現了協作和包容的辦公文化。

延伸閱讀:越南綠建築新篇章,胡志明市Techcombank辦公大樓(越南技商股份商業銀行)╱Foster + Partners

墟岫園╱之間建築

© 陳顥

中國民航大學寧河校區圖書館╱同濟原作工作室

© 章魚見築

更緊湊的停車樓 Eandistip╱archipelago + POLO

© Johnny Umans

佩雷爾曼表演藝術中心╱REX

© Iwan Baan

上海洛克·外灘源更新修繕╱戴衛·奇普菲爾德建築事務所

伊斯坦布林值現代藝術館╱倫佐皮亞諾工作室

© Cemal Emde

Vertbois 大樓╱Moussafir + Inside Outside

© Hervé Abbadie

比利時現代建築遺產更新,經典十字 Royale Belge╱Caruso St John Architects 和 Bovenbouw Architectuur

© Tim Van de Velde

成都SKP,‘TOD+公園+購物’的下沉式建築╱Sybarite

© Nick Kuratnik

DHY 之家╱AHL architects

© Hoang Le

兒童的森林托兒所╱山下貴成建築設計

© Kai Nakamura

樂知學校╱大料建築

© 朱雨蒙

PHIVE 市民中心╱Manuelle Gautrand Architect

© Brett Boardman

瑞士 Haus Balma╱隈研吾建築事務所

© Paul Clemence

Booking.com 城市園區╱UNStudio

© Hufton+Crow

阿姆斯特丹科學園區Matrix ONE/MVRDV

位於荷蘭阿姆斯特丹科學園區中心的「矩陣一號 Matrix ONE」,由 MVRDV 設計,作為矩陣創新中心(Matrix Innovation Center)的主要樞紐,共六層樓、13000 平方公尺的總樓地板面積,同時也為園區提供了重要的社交空間和便利設施。

延伸閱讀:創建永續、智慧和創新的工作環境!阿姆斯特丹科學園區Matrix ONE/MVRDV

© Daria Scagliola

三星堆博物館新館╱中建西南院

© 存在建築-建築攝影

枚方藝術中心╱日建設計

© Akira Ito

鄉村群居,22 個居住房間的“土”房子╱拾號建築

© 黃顯志

模組化醫院╱PMMT

© Gael del Rio, Luca Bani

東京廁所╱藤本壯介建築事務所

© architecturephoto

Oatly 鑄造廠改造總部╱Kjellander Sjöberg

© Rasmus Hjortshøj – COAST

金威啤酒廠改造╱都市實踐

© TAL

Mutu Loka 咖啡館╱Aaksen Responsible Aarchitecture

© Aaksen Responsible Aarchitecture

ZOZO總部╱中村拓志&NAP

© Hiroshi Nakamura & NAP

阮氏咖啡╱The Bloom

© Hiroyuki Oki

Kaggalipura 地下遺蹟╱A Threshold

© Edmund Sumner

The Ned 多哈酒店╱戴衛奇普菲爾德建築事務所

© Simon Menges

Wendy 之家╱Earthscape Studio

在印度Kozhinjampara的8英畝森林中,Earthscape Studio設計的「The Wendy House」展示了如何在不破壞任何樹木的情況下建造農舍。採用獨特的鐵皮拱頂結構,與自然環境和諧共存。使用Sithu kal小磚塊和回收材料,促進可持續性和社區合作。建築期間,導師Ar.Vinu Daniel提供技術和方法上的指導,使其成為一個親近自然、可持續的建築典範。

延伸閱讀:向生態學習:Earthscape Studio在印度森林打造「The Wendy House」永續生活空間

© Syam Sreesylam

Animália 生物園的沉浸式活體動物館╱AM2 ARQUITETURA

位於巴西聖保羅都會區的科蒂亞,動物生態公園(Animália Biopark)由AM2 ARQUITETURA設計,不但能夠提供身臨其境的自然體驗,也可以透過教育使命促進可持續生活方式。然而因為建築師Alessandro Malara的努力,這個園區更是成為了動物與人類和諧共處的典範,展望未來更加美好、永續的世界。

延伸閱讀:巴西動物生公園建立動物與人類的橋樑:沉浸式生態園區Immersive Vivarium/AM2 ARQUITETURA

© Manuel Sá

jtB 住宅╱BLAF Architecten

© Stijn Bollaert

Simba 展望蒙特梭利校園╱Architectural Pioneering Consultants

© Nadia Christ

Kithara 音樂亭╱TO

© Jaime Navarro

天光藝術館╱眾建築

© 眾建築

天空之皿╱NKS Architects

© Yashiro Photo Office

綠色校園╱goaa

© Pedro Kok

海邊地質博物館╱Estudio MMX

© Dane Alonso

“虛假真實 Fake Realness”裝置╱Palma 建築工作室和 NULA.STUDIO

© José Hevia

集裝箱的錨固拉索╱Estudio Nómade

© Luis Barandiarán

從碎片廢墟到建築詩學╱Samira Rathod Design Atelier

© Sridhar Balasubramaniam

可伸縮的 9平米╱Juan Ruiz + Amelia Tapia

© JAG studio

千葉夷隅小房子╱Suppose Design Office

© Kenta Hasegawa

M 5605 住宅╱Arqtipo

© Federico Kulekdjian

粵港澳大灣區高性能醫療器械創新中心╱HENN海茵建築