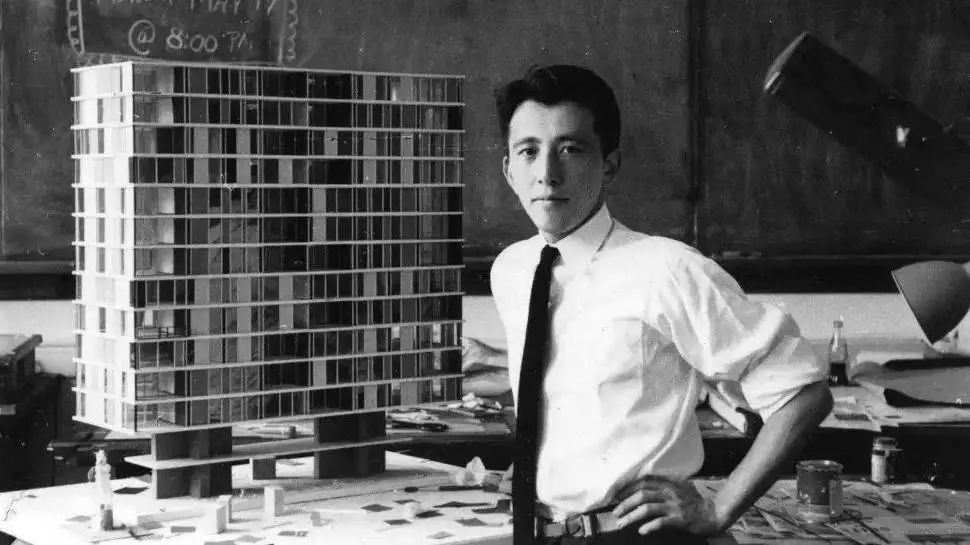

槙文彥(Fumihiko Maki)簡介

槙文彥(Fumihiko Maki)是日本現代主義建築的權威人物,新陳代謝派(Metabolist)的創辦人之一。1993年普利茲克建築獎獲得者現任美國建築師協會名譽會員、英國皇家建築師協會名譽會員等職。 槙文彥的建築語言是將人類行為作為根本。建築是組成城市的單元,自然地他「以人為本」的建築觀念更是從建築延續至了城市規劃。槙文彥採取運用各種材料、樣式,以及觀念理解將單個的建築協調於與之互動的人,融入於所處的城市中,進而形成一個有機的、自然的、和諧的整體。

日本建築史學家鈴木博之極力稱讚他為「集現代主義的光輝於一身的建築師」。 槙文彥1928年出生於日本東京,1952年畢業於東京大學建築學,在本科期間跟隨丹下健三學習。後前往美國,於哈佛大學設計研究生院獲得碩士學位。槙文彥深受包浩斯學派的影響,加上在美國的十年學習和工作經歷,使得槙文彥日本的傳統理念與西方的現代思潮交織碰撞,形成獨屬於槙文彥「以人為本」的設計哲學。

槙文彥碩士畢業後曾就職於SOM建築設計事務所與SertJackson and Associates。1956年開始,他在華盛頓大學聖路易斯分校擔任助理教授,在此期間獲得了第一份建築委託——設計主校園區的藝術中心斯坦伯格樓(Steinberg Hall);2006年回到華盛頓大學聖路易斯分校設計了肯普美術館與沃克樓(Mildred Lane Kemper Art Museum and Earl E. and Myrtle E. Walker Building)。

肯普美術館與沃克樓,2006

1960年,槙文彥回到日本,此時日本正式進入經濟復興時期。在丹下健三的影響下,槙文彥與大高正人、菊竹清訓、黑川紀章以及評論家川添登為核心,成立了「新陳代謝派」(Metabolism Group),槙文彥一生立足於現代主義的風格,關注建築及城市生長、變化、衰退的時間特質,漸漸形成了自己對於建築在人與城市之間和諧「生長」的觀念。因此他的建築總是在尋求適應它的環境,或者說建築是對環境的反應,是對基地的各種條件做出回應和互動,並且開始批判性地思考日本建築的未來。 1965年,槙文彥建立了自己的槙綜合計畫事務所( Maki and Associates),1967年,槙文彥與業主朝倉家族會面,從此開始了與代官山集合住宅為期二十多年的漫長合作。

1960年,槙文彥回到日本,此時日本正式進入經濟復興時期。在丹下健三的影響下,槙文彥與大高正人、菊竹清訓、黑川紀章以及評論家川添登為核心,成立了「新陳代謝派」(Metabolism Group),槙文彥一生立足於現代主義的風格,關注建築及城市生長、變化、衰退的時間特質,漸漸形成了自己對於建築在人與城市之間和諧「生長」的觀念。因此他的建築總是在尋求適應它的環境,或者說建築是對環境的反應,是對基地的各種條件做出回應和互動,並且開始批判性地思考日本建築的未來。 1965年,槙文彥建立了自己的槙綜合計畫事務所( Maki and Associates),1967年,槙文彥與業主朝倉家族會面,從此開始了與代官山集合住宅為期二十多年的漫長合作。

1968年,槙文彥設計的立正大學熊谷校區開始興建,清水混凝土的紋理與周圍的環境呈現出細膩雅緻的格調。1978年,他設計的岩崎美術館又開始建設,博物館、辦公大樓以及附屬設施在現場形成了一個建築複合體,空間內部明暗處理非常舒適。

1980年左右,槙文彥回到東京大學,像他的老師丹下健三一樣,在東大執教的十年間,他帶著學生以東京的城市空間為對象展開了一系列的研究。在他看來,城市和建築永遠是作為一個整體考慮的,建築並非是一種具體的形態,而是人類脈絡的物理秩序的呈現。

槇文彥關於「叢集形態」(Group Form)理論的想法亦成型於「新陳代謝」時期。他在該理論中探討建築物之間的多樣關係,以及建築物在建築叢集裡的相互關係。所謂「叢集形態」,就是指由多個相關聯建築物組成,且隨著時間流逝有機生長進化的建築形式。

1986年,槙文彥設計的螺旋體大樓是其「叢集形態」理論發展到新階段的代表作品,在此一時期,槙文彥將「叢集形態」的邏輯由空間配置轉移到了建築表皮上,進而在建築外立面形成了複雜的拼貼效果。當時日本《新建築》雜誌社的總編輯馬場璋造這樣評價:你一定要去看看Spiral,特別是這座建築的立面設計,幾乎使現代主義所有的形式語言在此集合,而又呈現出了相當的均質性。

1993年,槙文彥獲得普利茲克建築獎。 槙文彥的作品 不僅僅代表了他自己所處的時代 同時也一定會在時代變遷中留存下來 / 普利茲克建築獎評審委員會 1997年,槙文彥設計了位於日本中津市的風之丘火葬場。風之丘火葬場在外觀上以一種謙虛而平和的姿態,悄無聲息的植入到基地之中。作品貫徹了槙文彥建築和環境順應的理念,形態上則採取謙虛而平和的姿態。槙文彥對空間關係的把控與對建築細部的極致追求,在風之丘火葬場集中呈現,如同一座靜默的山丘,向逝者追思的同時,更給予生者以恆久而無聲的陪伴。

2001年9月11日,美國的恐怖襲擊事件震驚了世界。2013年,在昔日世貿雙子大樓佇立過的遺址,由槙文彥主持設計的世界貿易中心4號樓從「倒映虛空」的一畔拔地而起,成為4座摩天大樓中最早竣工的一座。世界貿易中心4號樓美輪美奐,不僅對應著這座城市的美麗景象、也對應著當地民眾對逝者的感懷與哀思,寄予著人們對世界和平的美好願景。

經過十七年的組織、策劃和籌建,槙文彥設計的加拿大阿迦汗博物館於2014年9月開幕。 2011年,槙文彥受邀設計位於深圳蛇口的海上世界文化藝術中心,這是槙文彥在中國實踐的首件作品。經過6年的開發建設,深圳海上世界文化藝術中心於2017年12月2日正式開幕,成為槙文彥建築理念的又一次實踐。

設計師不僅要給後人留下房屋,更重要的是要留下文化財富。 _槙文彥

槙文彥一生致力於發展現代主義建築風格,以精細的手法使建築表現出理性的思維。槙文彥對建築和城市都有著獨特的見解,他賦予建築更多層次的內涵。他主張開放性的結構,以極強的適應性滿足時代變遷的要求,同時他十分強調建築與環境的協調,極力為建築物賦予人性和文化的特色。

槙文彥代表作品

美國華盛頓斯坦伯格講堂(1960)

日本名古屋東田章男紀念講堂(1960)

日本風之丘火葬場(1997)

世界貿易中心4號樓(2013)

中國深圳海上世界文化藝術中心(2017)

阿迦汗博物館

Architecture must establish a rapport with the people, that’s more important than architectural critique.比建築批判更重要的是建築必須與人形成一種和諧的關係_/ 槙文彥

1997年 Fumihiko Maki / 風之丘火葬場 中津市,日本

風之丘火葬場是由槙文彥(Fumihiko Maki)設計的作品。竣工於1997年,總佔地面積33316平方公尺,總樓地板面積2514平方公尺。風之丘座落於日本的中津市,中津市是位於日本南部九州島的一座小城市。風之丘火葬場就位於中津市郊區山國川岸邊的一片高地上,北面可望見中津市的街區。這裡自古以來就是附近居民的火葬場,或許是風水寶地,有人亡故,都把這裡作為安放的首選之地。

風之丘位置示意圖

風之丘

風之丘全區配置圖,機能及動線分析圖

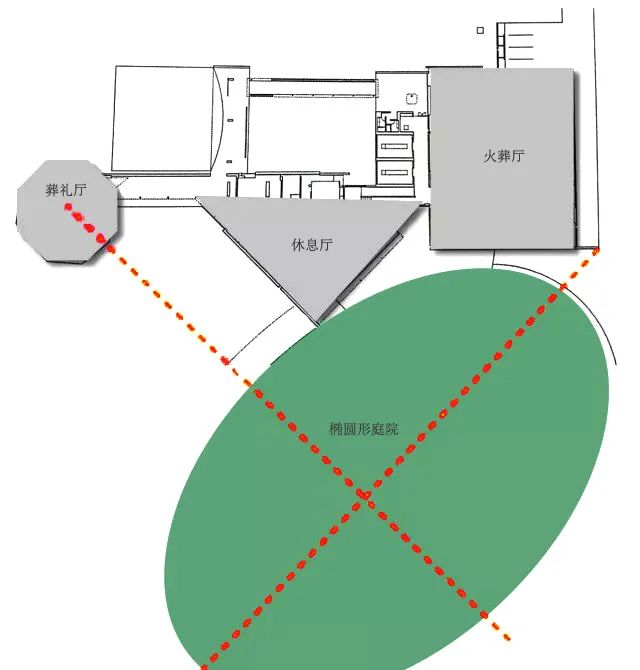

風之丘,主體建築機能說明圖 風之丘模型圖

風之丘,柱廊 風之丘,休息廳望向橢圓形庭院 風之丘,休息廳望向火葬廳的水之庭

風之丘,火葬廳的水之庭

風之丘,葬禮廳 風之丘

槙文彥:就建築而言,風之丘是關於連續感知的一個重要課題。這裡是親人最後惜別的地方,所以凝縮著時間與空間上的連續性……在到達風之丘之前,要花一定時間,穿過小庭院的一側,才能夠進入建築,在到達核心區域之前,設計了很多場所……在那裡用某種走廊,不僅可以使人直接進入,而且也是為人們創造一種將時間關係編入的場所,是一種創造連續感受的計畫。 最後引用《少年派的奇幻漂流》的一句話來結束本文:「人生就是不斷地放下,但最遺憾的是我們來不及好好告別。 珍惜當下,通透活著。