提到日本建築大師,有許多耳熟能詳的名字會第一時間浮現在你的腦海:丹下健三、安藤忠雄、妹島和世、伊東豐雄、隈研吾,甚至年輕如藤本壯介……但有一個人身處其中,承上啟下,是日本現代主義建築的執牛首者,卻鮮少有人能讀對他的名字:槇(讀音同巔,通槙)文彥(Fumihiko Maki)。他的作品遍佈世界各地,日本建築史學家鈴木博之極力稱讚他為「集現代主義的光輝於一身的建築師」。

建築的究極目的是創造空間服務於社會,為了實現這個目標,建築師必須從歷史、生態和變化趨勢的角度來理解人類活動。一個建築師還必須瞭解人類活動與建築空間之間的關係,以及這些關係發展的方式和過程。_槇文彥,1970

如果細數他的傳奇,恐怕得講一天一夜,還是讓我們以7組關鍵詞和13件建築作品來簡單瞭解這位1928年出生、90歲高齡的「建築痴」到底有多厲害吧。

關鍵字:東京大學派

建築:斯坦伯格講堂&豐田章男紀念講堂

「設計師不僅要給後人留下房屋,更重要的是要留下文化財富。」

槇文彥的第一件建築作品,1960年動工,1962年建成,2016年Chiodini Architects對內部進行了保護性更新。

1960年建成,2007年槇綜合計畫事務所對其進行了保護和更新。

日本建築學派,如果按照譜系來分,大致可以分為主要研究公共建築的東京大學派(簡稱東大派)和研究住宅為主的東京工業大學派(簡稱東工派,又稱知學派),兩者雖然時有對立,但相互影響批判,推動了日本建築的思潮迭起,諸如丹下健三、槇文彥、原廣司等都是東大派的,而筱原一男則是東工派的開創者。

槇文彥出生於1928年的東京,幼年時先後在關西地區和義大利山區生活過,這些經歷潛移默化地影響著槇文彥對建築的理解,後來在東京大學師從丹下健三,完成了早期的建築學習,畢業後前往美國,先後獲得了克蘭布魯克藝術學院的碩士學位和哈佛大學設計研究生院的建築碩士學位。當時正值美國現代主義建築思想最為鼎盛的時期,他的第一個建築作品就是1960年設計的聖路易華盛頓大學的斯坦伯格講堂(1962年完工),而他在日本的第一個作品同樣也開始於1960年,同樣也是大學講堂——名古屋大學的豐田章男紀念講堂。

1980年左右,槇文彥回到東京大學,像他的老師丹下健三一樣,在東大執教的十年間,他帶著學生以東京的城市空間為對象展開了一系列的研究。在他看來,城市和建築永遠是作為一個整體考慮的,建築並非是一種具體的形態,而是人類文脈的物理秩序的呈現。在他之後,大野秀敏繼承了他的研究衣缽,而大野秀敏門下又培養了許多如藤本壯介一樣年輕而富有想像力的新銳建築師。如今,我們仍然可以從藤本壯介的作品中感受到一絲槇文彥如清風明月般沉靜的建築風格。

關鍵詞:新陳代謝主義

建築:立正大學熊谷校區 & 岩崎美術館

「現代主義變成了一個巨大的知識和信息的媒介,就像銀行之於貨幣流通,書籍之於圖書館。」

經歷了40、50年代的經濟低迷,1960年代開始,日本正式進入經濟復興時期。正是在1960年,槇文彥從美國返回日本,在丹下健三的影響下,與大高正人、菊竹清訓、黑川紀章以及評論家川添登為核心,成立了「新陳代謝派」(Metabolism Group)。作為這場轟轟烈烈的建築運動中的代表人物,槇文彥把建築看做是一個有生命的機體,認為建築會生長、變化和衰亡,因此他的建築總是在尋求適應它的環境,或者說建築是對環境的反應,是對場地的各種條件做出回應和互動,並且開始批判性地思考日本建築的未來。

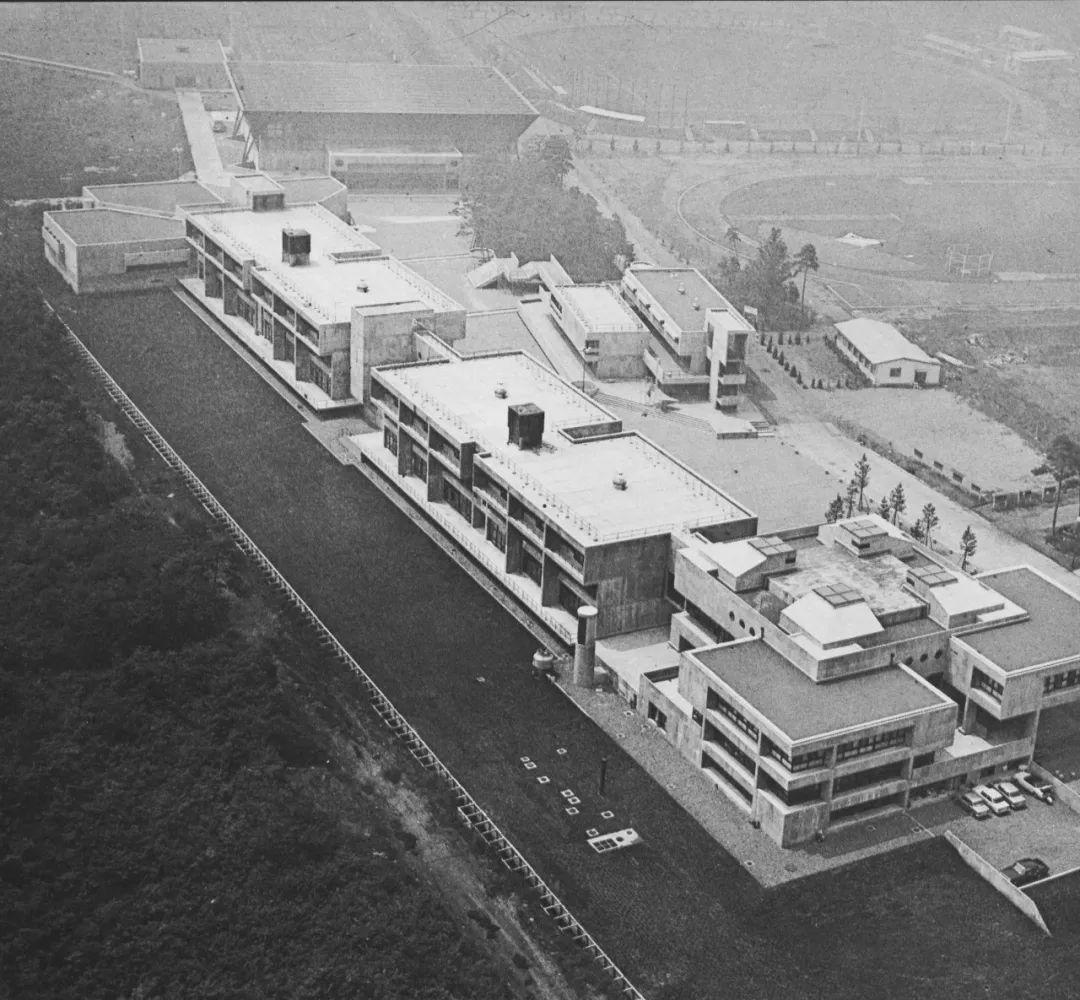

1965年,槇文彥成立了自己的建築事務所:槇綜合計畫事務所(Maki and Associates)。此後槇文彥一直堅守著對現代主義的批判和反思,並形成了自己一以貫之的獨特風格:融匯東西文化與城市主義的建築美學。這一時期,他完成了很多諸如立正大學熊谷校區、千葉大學紀念館、聖瑪麗國際學校、築波大學圖書館、野庭幼兒園、岩崎美術館等文化建築,同時也開始著手他最為知名的代官山集體住宅綜合體的規劃和建設。

關鍵詞:集群形態

建築:代官山集體住宅綜合體1-6期 & 新加坡共和理工大學校區

「集合形式是一個持久的實體,能經歷社會的任何變化」

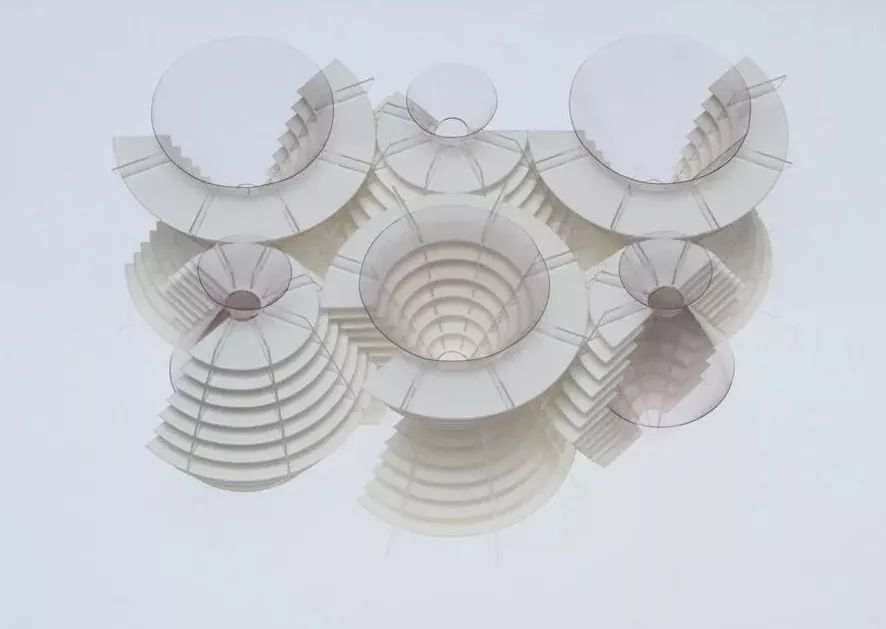

槇文彥關於集合形態(Group Form)理論的想法亦成型於「新陳代謝」時期。他在該理論中探討了建築物之間的多樣關係,以及建築物在建築集群裡的相互關係。所謂「集群形態」,就是指由多個相關聯建築物組成,且隨著時間流逝有機生長進化的建築形式。

代官山綜合體是東京目前唯一一個完全出自建築師之手的街區。樸實的街區尺度、由外而內滲透的公共空間形成了宜人的「領域」,充滿了令人著迷的細節和溫度。這裡既可以是私密的個人空間,也可以和整個城市緊密聯繫,既充滿了日常生活的氣息,也可以賦予其嚴肅的儀式感。整個街區呈現了戰後30年間日本建築變遷的歷史,被日本建築界稱之為「聖殿」。

關鍵字:朦朧整體

建築:風之丘葬祭場

“建築應該回歸空間論。”

空間,是槇文彥設計哲學中的另一個重要原則。他曾提出“朦朧整體”(Nebulous whole)的概念,探討了空間實體在建築師思想中存在的模糊性。建築師對於一個建築作品的朦朧構想,在其最終定型前,仍可以自由舒展或收縮,就如有彈性的橡膠一樣。並且由於視線控制了人對空間的最終解讀,因此可採取建築設計,將人的視線引導至建築物外部或內部的不同區域。

槇文彥的建築特色之一就是精確細膩的細部,他非常重視傳統建築所具有的材料本質及其微妙的變化。在風之丘葬祭場中,槇文彥從日本傳統建築中抽象出了“時空”的概念,採取走廊將不同的空間和時間連接起來,形成一種超越時空的連續性,同時,自然光的明暗之間微妙的交錯提升了整個空間的質感,讓空間與人的情感之間自然而然地建立起某種聯繫。

關鍵字:“奧”和“間”

建築:螺旋大樓&紐約世貿大樓4WTO

“空間既包括城市也包括建築,既非內部也非外部。”

槇文彥將介於城市和建築之間的領域被稱之為“中間領域”,這個概念來源於日語中的“奧”和“間”,意為與空間概念相關的“內在深度”,也是日本建築和城市構造的特點,即在一個空間中建立一個吸引視線的焦點或無形的中心。

關鍵字:Another Utopia

建築:藤澤市體育館 & 東京奧運體育館

“對於城市規劃而言,所謂的城市整體規劃存在以下缺陷:第一,除非它被完成,否則整個規劃無法被理解。第二,它可能或多或少與社會脫節。”

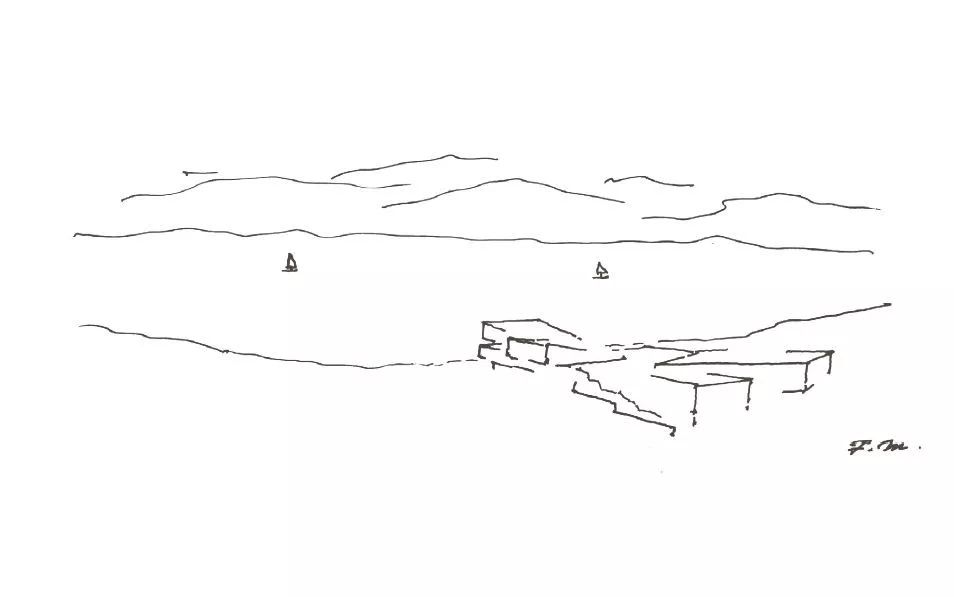

藤澤市體育館(藤沢市秋葉台文化体育館、Fujisawa Municipal Gymnasium)是一座公共運動設施,結合了主競技場、副競技場以及相關的支援空間。其彎曲的屋頂形式以輕微的角度對置,透過中央入口大廳相連。兩座競技場的量體從不同視角觀看時,呈現出多變的輪廓,不銹鋼屋頂覆層對光線的微妙變化作出反應——有時反射柔和,有時則顯得銳利。在黃昏時分,屋頂邊緣與天空似乎融為一體,將建築的龐大量體消解於周圍的景觀之中。

在經過了大量的建築實踐之後,槇文彥提出了城市烏托邦構想,與柯比意的光輝城市理論不同,他首先思考的是構築城市中各種具有個性的外部空間,然後再圍繞這些外部空間展開建築設計。“即使對建築沒有明確好惡的普通人也時常會對廣場之類的空間尺度和使用方法提出自己的意見”,槇文彥希望採取類似於城市景觀的公共空間方式來建立一套公眾參與型的城市空間發展體系“Another Utopia”。

關鍵字:普利茲克建築獎

建築:多倫多阿迦汗博物館 & 深圳海上世界文化藝術中心

“我更注重建築空間的愉悅感。”

1993年,槇文彥成為第二位獲得該殊榮的日本建築師,僅比他的老師丹下健三晚了6年。1979年成立的普利茲克建築獎被稱為建築界的諾貝爾,至今在39屆頒獎中,共有44人獲得了最高榮譽,其中包括了七位日本建築師,其他曾獲得普利茲克建築獎的日本建築師分別是安藤忠雄(1995年)、妹島和世與西澤立衛團隊(2010年)、伊東豐雄(2013年)和阪茂(2014),每一位都是當下日本建築界赫赫有名的建築大師。