城市設計作為一門在不斷被定義的學科,城市設計如何打破建築、規劃的侷限,獲得一套新的認知體系和設計方法論,是城市設計理論與實踐的重要課題。

凱文·林曲的自我突破,也是當下都市設計的突破, 對於城市設計這門學科來說,1960年無疑是具有裡程碑意義的一年,這一年,在約瑟夫·魯伊斯·塞特 (Josep Lluís Sert)的帶領下,北美大學中的第一個城市設計計畫在哈佛大學成立。

然而,關於這一年,更加廣為人們熟知的事件是一本薄薄著作的出版,《城市的意象》,其作者,則是來自哈佛大學對面的麻省理工學院教授:凱文·林曲(Kevin Lynch)。 如果將北美學術界比作一個江湖,哈佛大學是當之無愧的少林派,而MIT麻省理工更像武當派。少林作為武林至尊,在於其歷史悠久和無所不包;而武當派之所以能在成立後迅速與少林派並稱為武林中的「泰山北斗」,關鍵在於其對武學的創新。而凱文·林曲對於城市設計這門學科來說,則是像張三豐一樣的傳奇人物。

Kevin Lynch凱文·林曲的不羈少年時期

用不羈二字形容林曲的少年時期,一點不過分。

凱文·林曲於1918年出生於芝加哥。他長大的街區是當地有名的富人區,由此可以推斷林曲成長於一個優渥的家庭。高中畢業後,林曲進入耶魯大學建築系就讀,對於一般人來說,人生贏家的道路應該就此開始了。

然而,在耶魯讀了一年之後,林曲認為這裡的建築教育過於保守,於是毅然退學,隻身來到由萊特(Frank Lloyd Wright,落水山莊和紐約古根海姆博物館的設計者)在威斯康辛州創辦的Taliesin學校。

在Taliesin給萊特交了一年半學費之後,林曲覺得萊特雖然很厲害,其思想仍然不對口,於是在1939年離開了Taliesin,進入了紐約倫斯勒理工學院攻讀工程學。但讀了一段時間,又覺得不對勁,乾脆離開,回到芝加哥為建築師保羅·施維克打工。到了1941年,林曲應徵入伍,並在二戰中於日本和菲律賓服役到1944年。

戰爭結束後,26歲的凱文·林曲只積累了1年的大學學歷。如果換做常人,也許這輩子就要變成小混混了,然而,林曲卻在此時正式啟動了開掛人生:他首先進入了麻省理工學院學習城市規劃,並終於沒有再輟學離開,並在1947年拿到了本科學位。剛剛畢業不久,他就被MIT的羅德溫教授(Lloyd Rodwin)召回學校任教,並在1949年正式成為助理教授,並在5年後成功晉升為終身教授,在37歲的時候以本科學歷成為麻省理工學院終身教授,林曲的路線可以說是前無古人,很可能也後無來者了。

回看林曲的早年經歷,可以判斷,他是一個特立獨行、不落窠臼的人。在很年輕的時候,林曲就在嘗試「突圍」,在思考怎樣走出一條與眾不同的道路,從耶魯輟學、到離開萊特再到入伍參軍,都是其對突圍的一種嘗試。這樣的性格,也成就了其日後在學術思想界的創新。

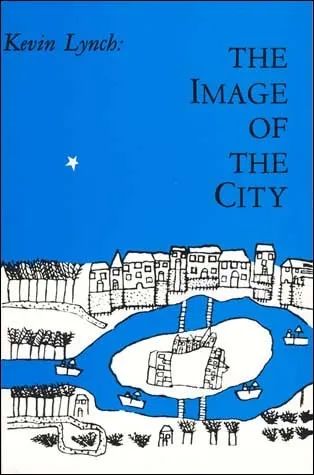

《城市的意象》The Image of the City

對於絕大多數建築及都市規劃從業者來說,林曲的名字都和《城市的意象(The Image of the City)》這本書緊緊相連,要瞭解林曲的思想,城市的意象也是一個無法迴避的主題。

距離《城市的意象》出版已經超過一甲子,在過去的60年間,此書已經在城市設計領域封神,以至於在當今全球的城市設計實踐中,我們都可以讀到《城市的意象》的影子。

這本書的研究與寫作貫穿20世紀50年代,那個時候的美國,有些類似今天的中國,在戰後經濟發展的驅動下,城市大規模發展,人們開始意識到,城市尺度也需要形態的設計,這是一個前人未曾觸及的問題,也正是林曲進行這項研究和寫作的原因。

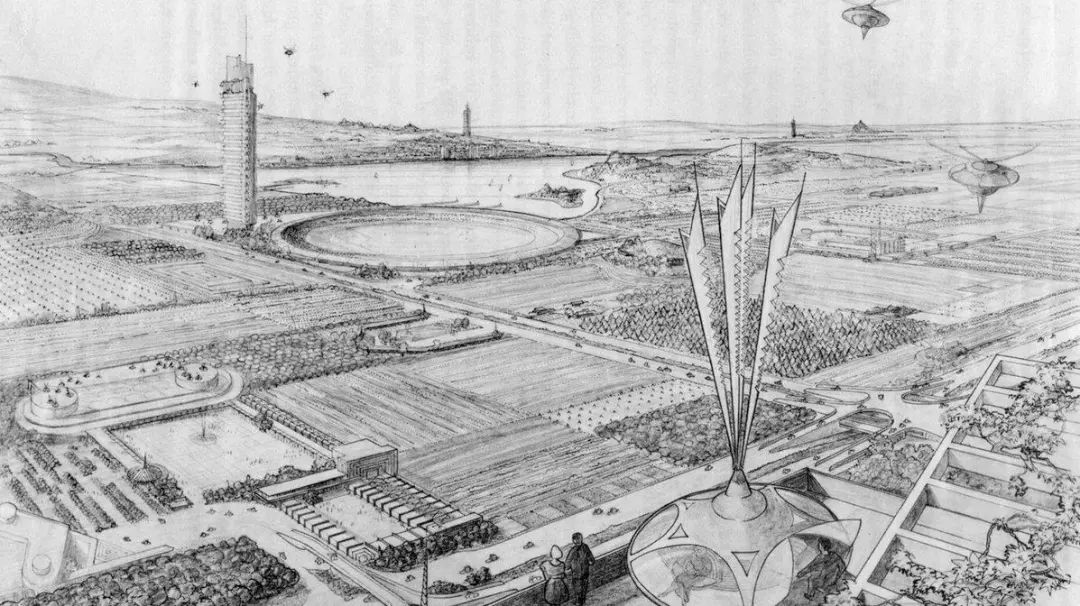

在林曲看來,前輩們如柯比意、以及林曲自己的老師萊特,雖然已經在20世紀初嘗試了城市尺度的設計,但他們並沒有嘗試真的去系統性地認識城市。而城市的意象的寫作,正是為了開創這一道路。

從他的性格看,林曲始終致力於走前人未走之路、研究前人未研究之問題。因此,林曲寫作城市的意象,並不是一個偶然,而是時代背景下雙向選擇的必然。 用林曲本人的話說,《城市的意象》是研究城市的形態的一本書,「為城市賦予一個形態,是一個特殊的、也是一個新的設計問題。為瞭解決這個問題,這本書通過對波士頓、澤西城和洛杉磯三個城市的觀察開始,提出一套有關城市形態的認知方式,以及一些設計原則」。

依照這個邏輯,《城市的意象》主要被分為四個部分。第一部分討論將生成城市形態理論的可能性,和關於三個城市認知地圖的研究;第二部分總述城市的意象及其關鍵元素;第三部分則是根據前兩部分的研究,進行城市設計方法論的探索。

《城市的意象》為這個世界留下的遺產可大致歸納為三個層面

第一層面,自下而上的研究方法。

在林曲之前,建築師和學者對於城市形象的研究與設計已經多有著述。從柯比意的光明城市到林曲老師萊特的廣畝城市,都是現代規劃學中重要的城市形態理論。但前二者都是以一個自上而下的方式,從時代背景和技術條件出發,試圖為城市提出一種「理想」的模型。

因此,柯比意和萊特的城市形態雖然令人耳目一新,卻有一些脫離實際。 而林曲對城市的研究則從一個觀察者出發,自下而上地去認識每一個個體如何的認知城市空間。其研究手段也非常接地氣:訪談。

林曲和團隊通過對三個城市上百個居民的訪談、並讓受訪者畫出他們眼中的城市草圖,從中一步步搭建出城市的意象的框架。在當時的學界,這種自下而上的研究方式,是非常具有開創性的。

為了研究人們對於波士頓的認知地圖,林曲讓每一位受訪者畫了草圖,其描述其對所在城市形態的直觀印象 這種方法本質上就是現在我們講的「大數據」。只是在當時的技術條件下,無法像今天這樣收集和處理數以百萬計的數據,林曲花了幾年時間,也不過收集了一百多個數據樣本,但這些樣本已經足夠支持其結論。 值得一提的是,麻省理工學院後繼有人,2013年,城市規劃系與資訊系的兩名中國學者劉瀏和周博磊通過分析Google地圖上人們分享的照片,以真正大數據的方法支持了城市的意象中的結論。

為了研究人們對於波士頓的認知地圖,林曲讓每一位受訪者畫了草圖,其描述其對所在城市形態的直觀印象 這種方法本質上就是現在我們講的「大數據」。只是在當時的技術條件下,無法像今天這樣收集和處理數以百萬計的數據,林曲花了幾年時間,也不過收集了一百多個數據樣本,但這些樣本已經足夠支持其結論。 值得一提的是,麻省理工學院後繼有人,2013年,城市規劃系與資訊系的兩名中國學者劉瀏和周博磊通過分析Google地圖上人們分享的照片,以真正大數據的方法支持了城市的意象中的結論。

劉瀏與周博磊的研究成果:左邊為林曲在城市的意象中繪制的波士頓認知地圖,右邊為大數據分析得到的地圖

劉瀏與周博磊的研究成果:左邊為林曲在城市的意象中繪制的波士頓認知地圖,右邊為大數據分析得到的地圖

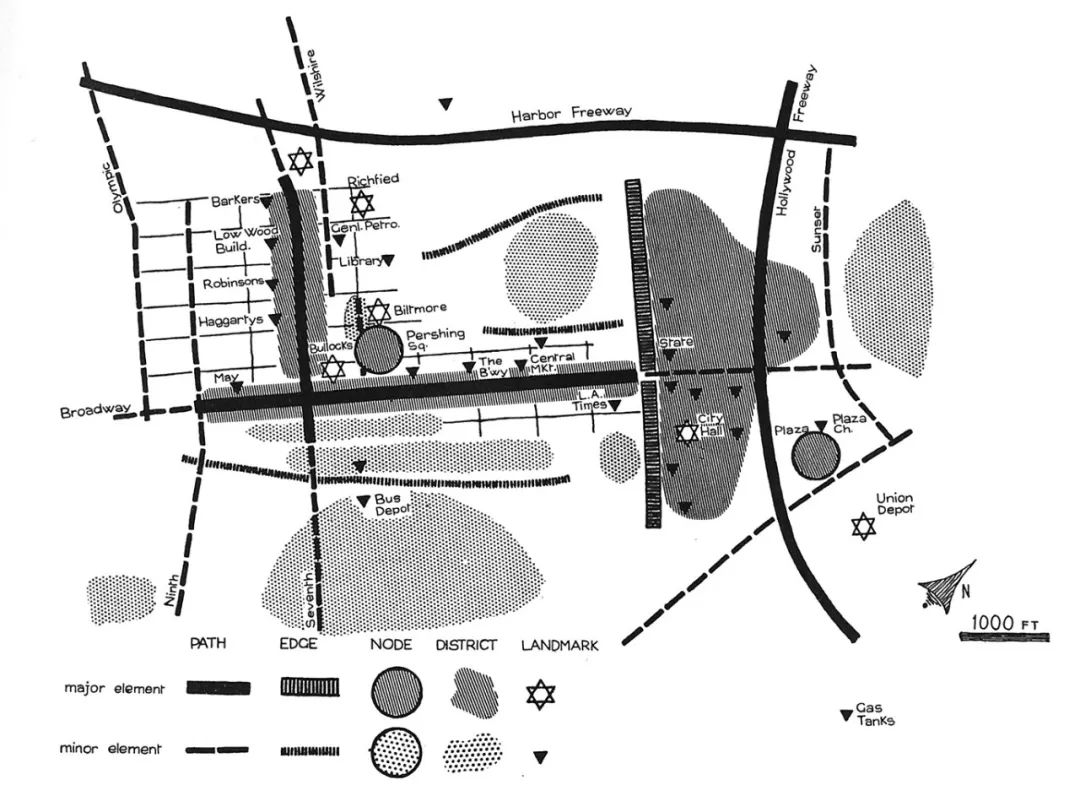

第二層面,準確而通俗的城市五元素歸納。

通過調研總結人們對於城市空間形態的認知,林曲提出了城市的意象的五個元素。

在林曲看來,人們對於城市形態的一切認知,都可以被解構為以下五個元素。

1. 路徑(Paths):

包括馬路、人行道、河道等線性元素。路徑主要用於組織各個空間之間的流動,這一元素強調的是其動線屬性。

2. 邊界(Edges):

以是物理邊界,比如一條河、一堵牆、一個建築立面,也可以是虛擬的邊界,比如一個城市中不同行政區域之間的邊界。在很多情況下,邊界和路徑是重合的,一個強調動線、一個強調界線。

3. 區域(Districts):

中型或大型的城市區域,讓人們有「進出」定義的區域。一般來說,一個區域之內必然有某些共同屬性。

4. 節點(Nodes):

一般來講是一個區域的聚焦點,其自身有獨特的屬性,於此同時因為節點的存在,也使得節點周邊的城市區域特徵更加明顯。

5. 地標(Landmarks):

可以是一幢大樓、一個標牌、一個公共藝術,或者是一座山;地標與節點和可以重合,但不同的是,節點強調的是人們可以進入和使用的空間場所,而地標更是作為一個不可進入的參照點。

六十年來,這五個元素已經和《城市的意象》這本書一起,被人們奉為城市規劃與設計領域之圭臬。可以說,林曲的五元素非常準確的描述了人們對城市空間的認知過程,對於從古到今、全世界任何一個城市,這種五元素的認知方法都適用。 更重要的是,它並不難理解,與很多生澀隱晦的規劃設計理論不同,林曲的五元素通俗易懂,哪怕沒有什麼設計規劃背景的人,都可以理解。正是這種「老嫗能解」的特徵,成就了林曲及其思想的偉大。

第三層面,強大的可實操性。

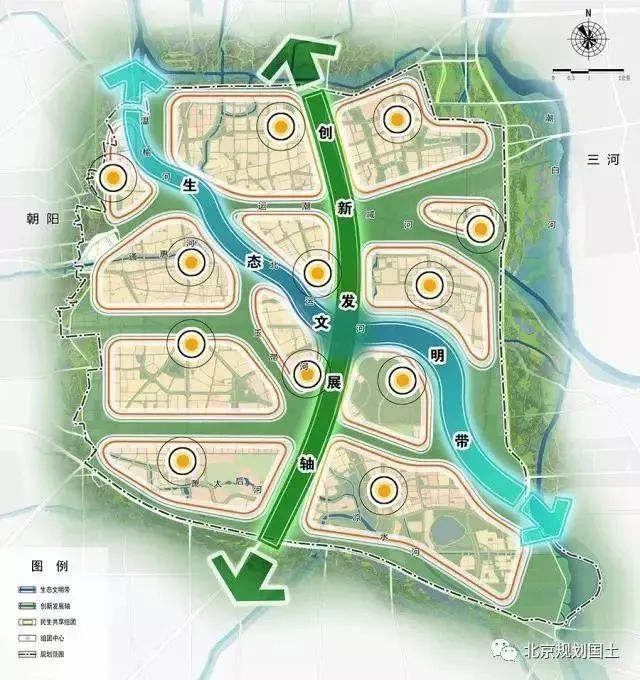

北京副中心的空間結構圖,可以清楚的看到軸線、節點、片區(區域)這些詞彙

有了關於認知元素的歸納和總結,那麼接下來,這些認知的方法也可以運用到設計實踐的創作中。這也是林曲在這本書的後半部分寫作的內容,既然這五個元素是我們認知城市的基礎,那麼在進行城市設計的時候,可以用這五個元素作為設計的手法和詞彙。在林曲看來,城市設計應該從動線開始,逐步完善到其他的元素。也正因為林曲,軸線(Axis)、區域(Zones)和節點(Nodes)等詞匯已經完完全全的滲透到今天全球的城市設計實踐中。

在亞洲,從台灣到中國大陸的都市規劃都受到 Kevin Lynch的影響,尤其是中國的城市設計實踐似乎尤其受到城市的意象潛移默化的影響。直到今天,中國絕大多數的城市規劃設計項目,都可以讀到「幾片區(區域)、幾軸、幾節點」,或相似的詞彙。而這些描述的起源,似乎都可以追溯到林曲這本薄薄的冊子。

遺憾的突圍

如果發現《城市的意象》是自己唯一一本讓世人記住的書,林曲一定是不甘心的。 在《城市的意象》的寫作時,林曲只是把當時一個階段性的課題研究成果整理成書。從篇幅來看,這本書更像是一個研究報告,而不是一部理論專著。而這本書能對全球學術和實踐產生如此大的影響,可能林曲本人也沒有想到。 對於林曲來說,這本書或許是他實現其學術抱負的第一步。

林曲在書中反復表達,希望能把研究拓展到波士頓、澤西城和洛杉磯這三個城市之外的城市。在書的結尾,林曲用一個短短的章節「未來研究的方向」進行了對未來的展望,他寫道:「這本書的章節中,仍然指向了很多未解決的問題,有些問題的解決方式相對清晰,而有些問題卻仍然難以琢磨。

最重要的難點在於:缺少對於城市形象作為一個更大整體的認知,包括其元素、節奏和因果。」 林曲已經認識到了,對於城市形態元素的認識,只是理解城市設計最為基礎的一個步驟。城市如此復雜,絕非五個元素就可以簡單概括的。因此,他在書中所提出的五個元素,是城市設計千裡之行始於足下的起點。 1960~1980這二十年中,林曲在城市設計的理論和實踐中進行了大量的探索和思考,並進行了許多寫作,包括《總體設計》(Site Planning),《此地何時》(What Time is This Place),以及《良好城市形態理論》(A Theory of Good City Form)。這些作品,對於當時乃至今天城市設計的理論和實踐來說,都是非常有價值的思想寶藏。

遺憾的是,林曲中晚期的著作並沒有得到足夠的重視。直到今天,人們提起林曲,絕大多數時候想到的還是那本《城市的意象》。 更可惜的是,天妒英才。1984年,66歲的林曲因心髒病,在麻州的阿奎那島意外逝世。對於一位優秀的設計師來說,這正是其設計與創作的黃金年代,林曲對城市設計的突圍還沒有結束。 出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟。

林曲逝世的阿奎那

林曲逝世的阿奎那