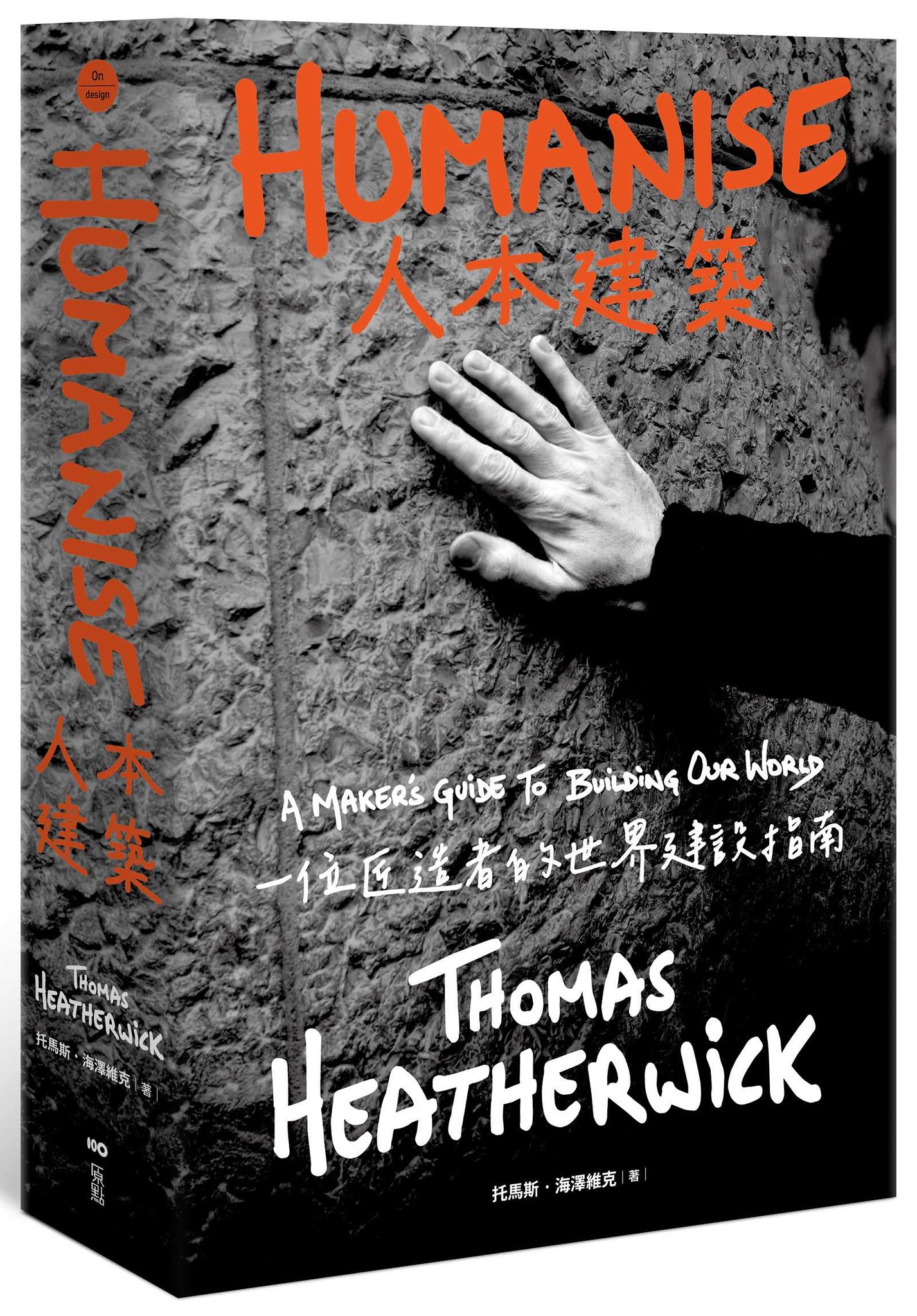

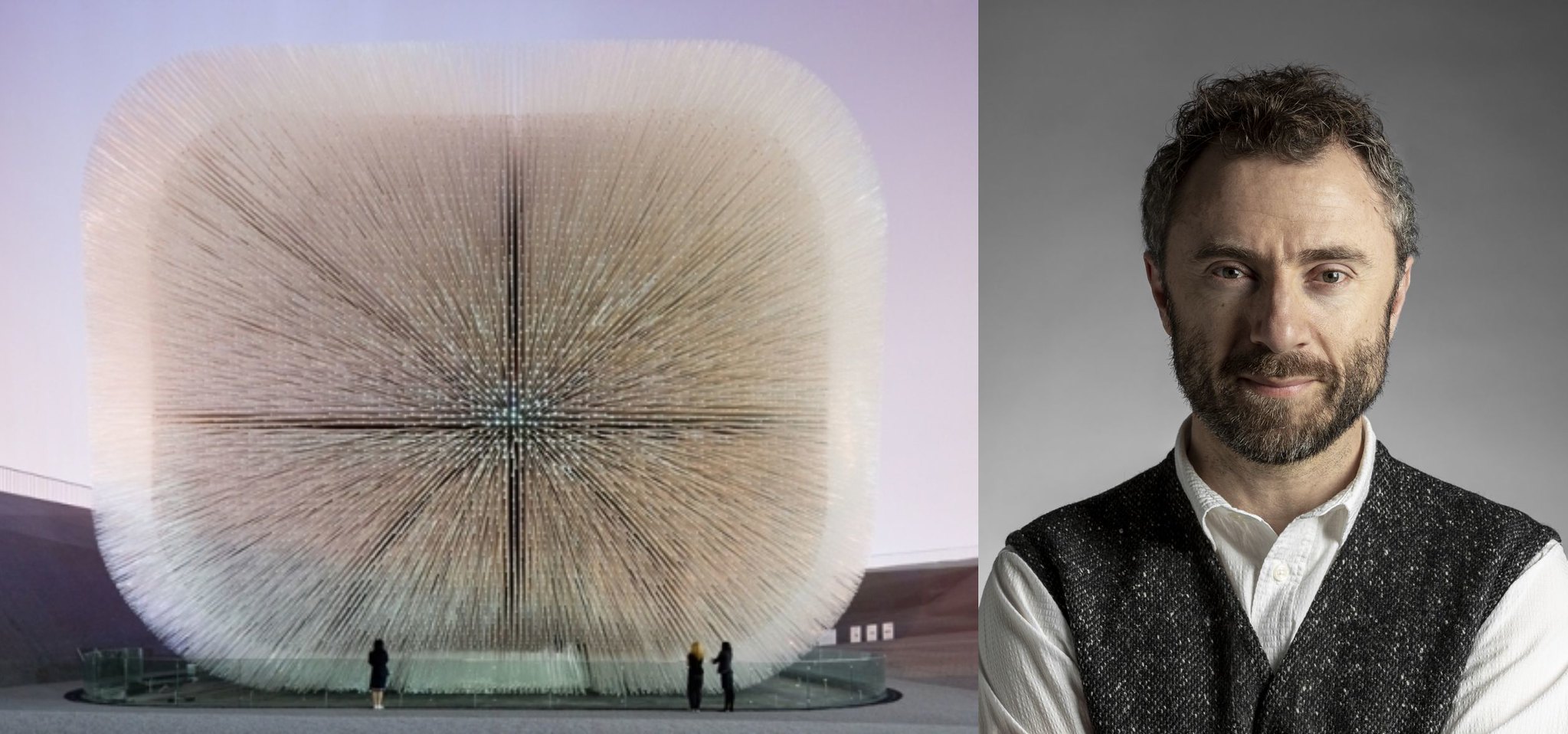

2010上海世博會英國展覽館設計者托馬斯‧海澤維克(Thomas Heatherwick),以「種子聖殿」一鳴驚人,一舉成名。曾獲英國設計奧斯卡之稱的菲利浦親王設計獎(Prince Philip Designers Prize)、倫敦設計獎。

有人譽他為「現代達文西」,也有人說他是「英國設計鬼才」,他卻將自己喻為發明家,以獨特的創意和實驗性的設計聞名。設計作品涵蓋建築、城市規劃、家具、產品設計等領域,常以非傳統和前衛的方式,挑戰現有的設計語言和技術。

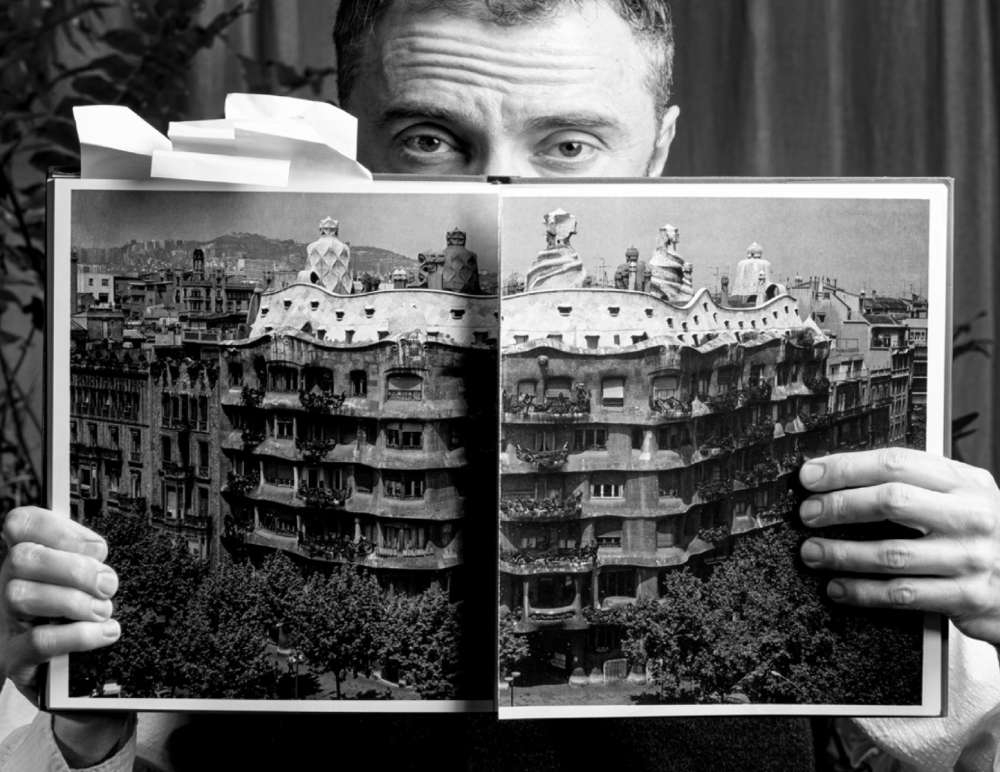

海澤維克在2023年出版《人本建築:一位匠造者的世界建設指南》(Humanise: A Maker’s Guide to Building Our World)一書,引發熱議,大膽挑戰建築大師柯比意及百年來全球建築現況,提出復興人本精神的理念及做法,以實際行動架設Humanise 網站,並在學校授課,開啟「人本建築行動」,臺灣版於2025年3月3日上市。

超級通俗易懂,獻給過路人的建築之書,臺灣版《人本建築》2025年3月3日上市

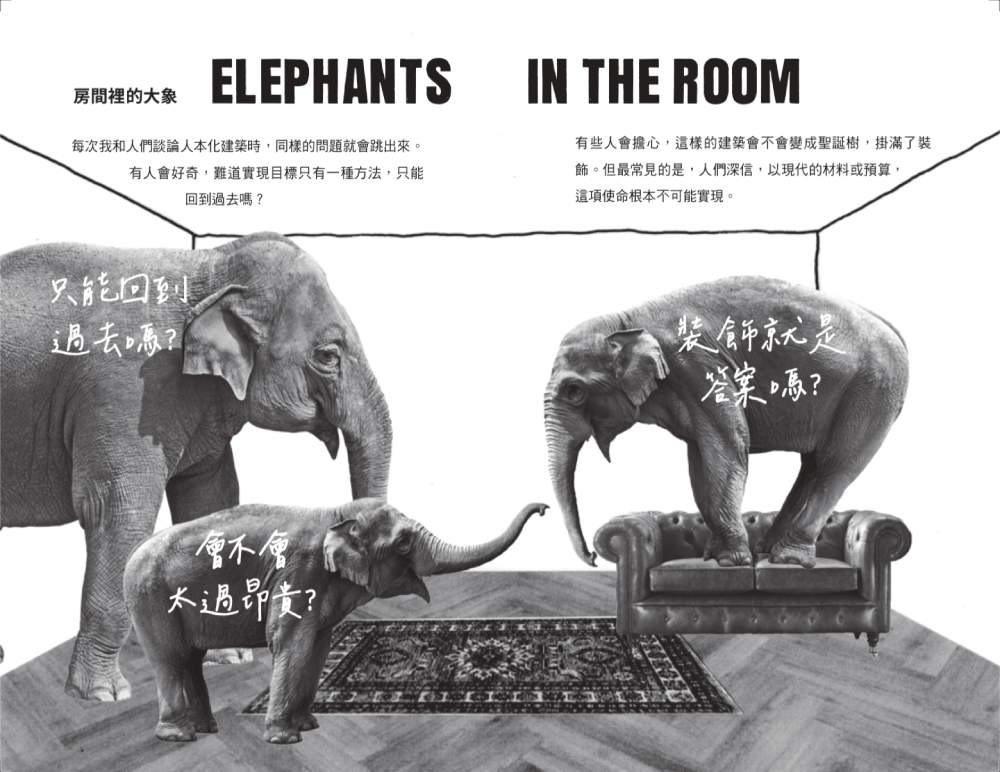

在這本海澤維克的最新著作《人本建築:一位匠造者的世界建設指南》中,讀者並非他的專業同儕,而是如你我一般的過路人,他用通俗易懂的視覺圖文,喚醒大眾對建築空間的覺醒。「我們已經在有害建築的環繞下,被迫度過失落的一百年。……不斷興建不受喜愛的建築,再拆掉它們。……如果孩子吃的食物不該是效率的味道。現在,該是我們要求建築『營養豐富』的時候了,建築應該在我們與它相遇時滋養我們。」

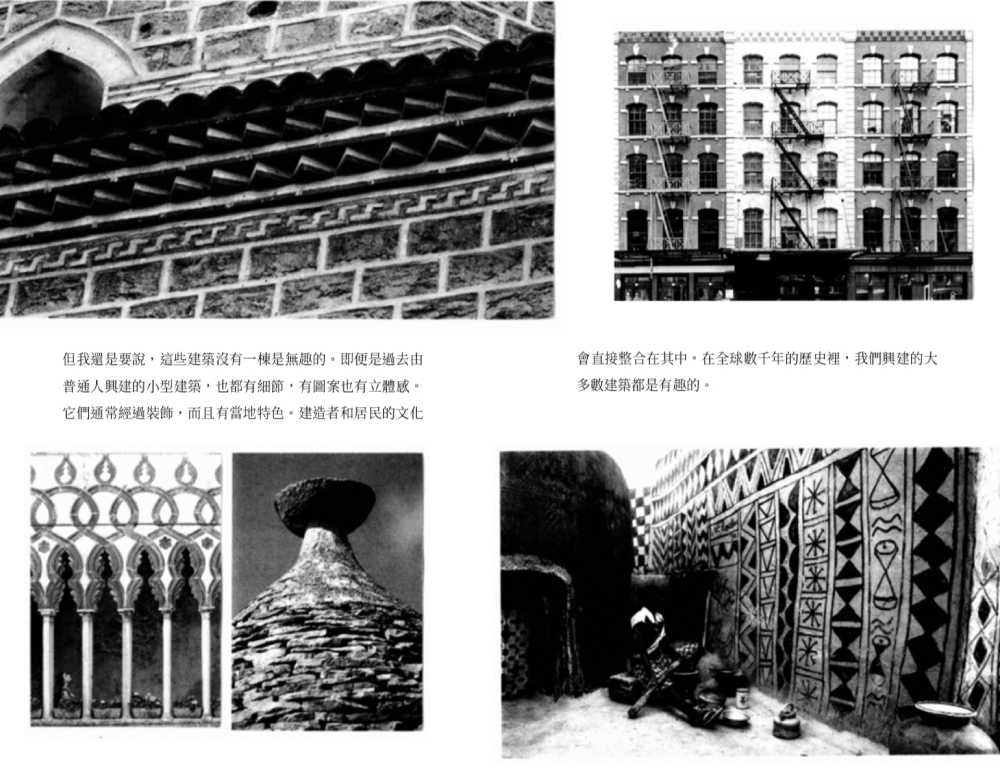

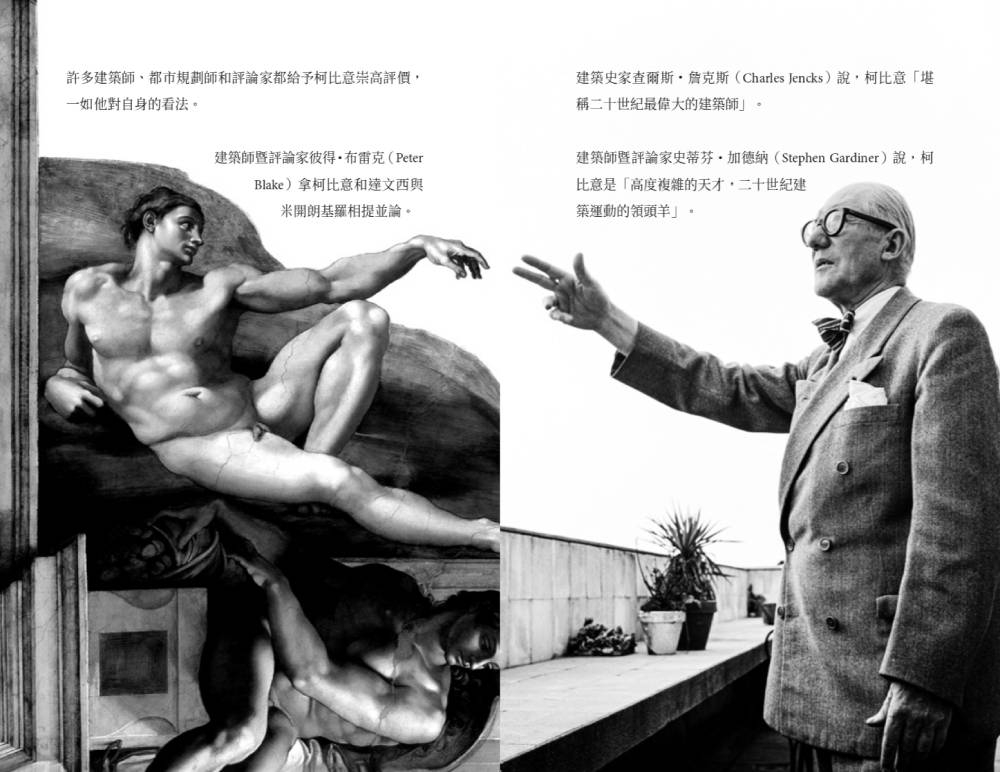

這是海澤維克暢談他的設計初衷與理念的宣言式著作,他首度完整分享了對設計的想法、他的學習過程、他的家學背景,並且回顧世界建築中有趣的特色建築。但這些地方特色,卻在二十世紀開始翻轉,現代建築以驚人的速度接掌全世界。他質疑柯比意、密斯、貝倫斯、魯斯等現代建築大師的想法,也從新檢驗當代建築師的養成教育,企圖帶領過路人、建築師、政府、開發商、營建商一齊思考,並做出行動。

《人本建築》是一部傑作。它為我們開出了一劑強有力的建築良方,讓我們將公眾放在首位,為人類更光明的未來鋪路。──前紐約市市長 麥可•彭博(Michael Bloomberg)

抬頭看看眼前建築,是否感覺到無形壓力?什麼是營造業的骯髒秘密?

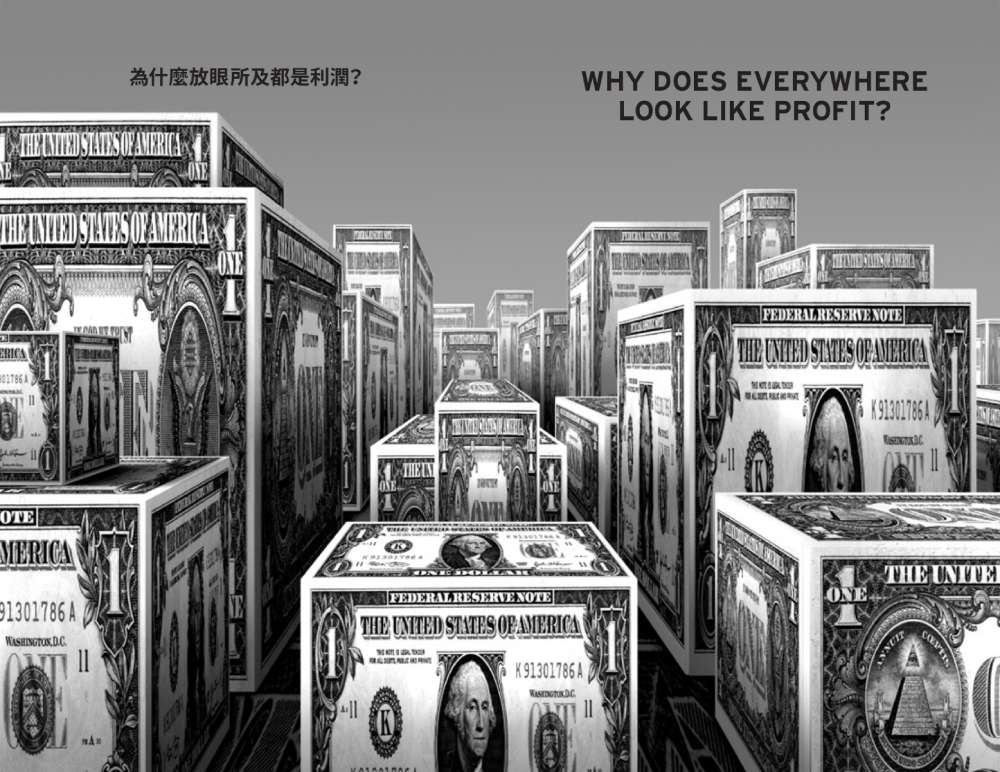

海澤維克跳出建築舒適圈,感嘆我們的世界正在失去人性。「太多公司關心股東更勝於社會;太多政客關心權力,而非投票給他們的人民;太多城市讓人感到沒有靈魂和壓抑,因為它們是為商業而設計,並非我們。我們從哪裡可以找到希望呢?」

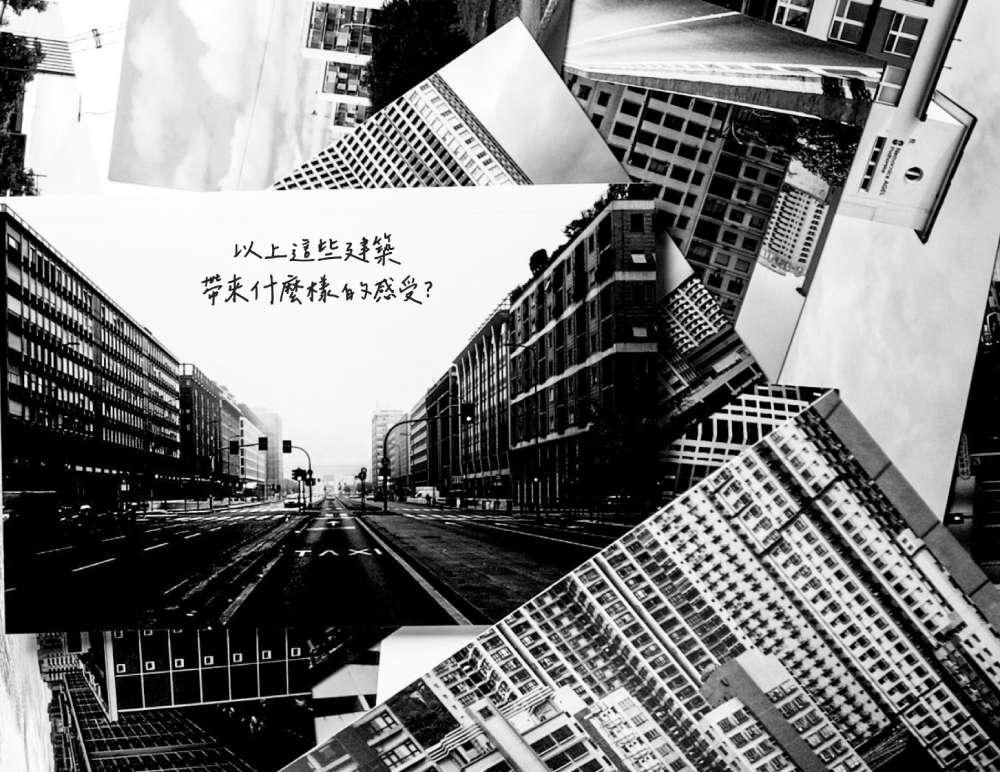

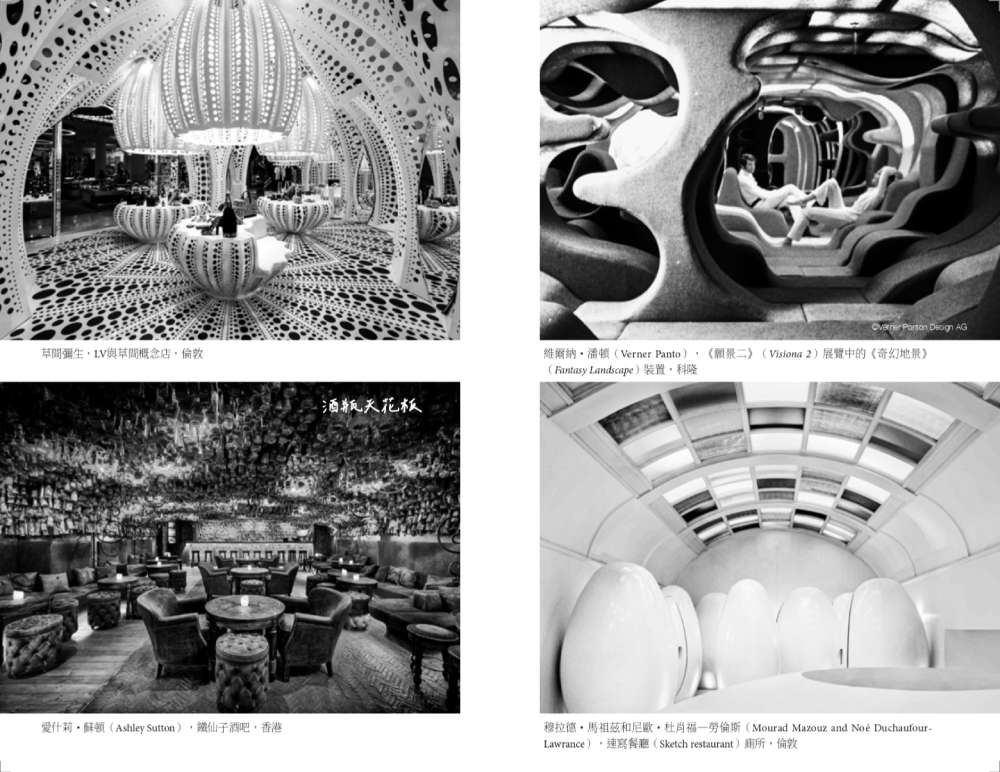

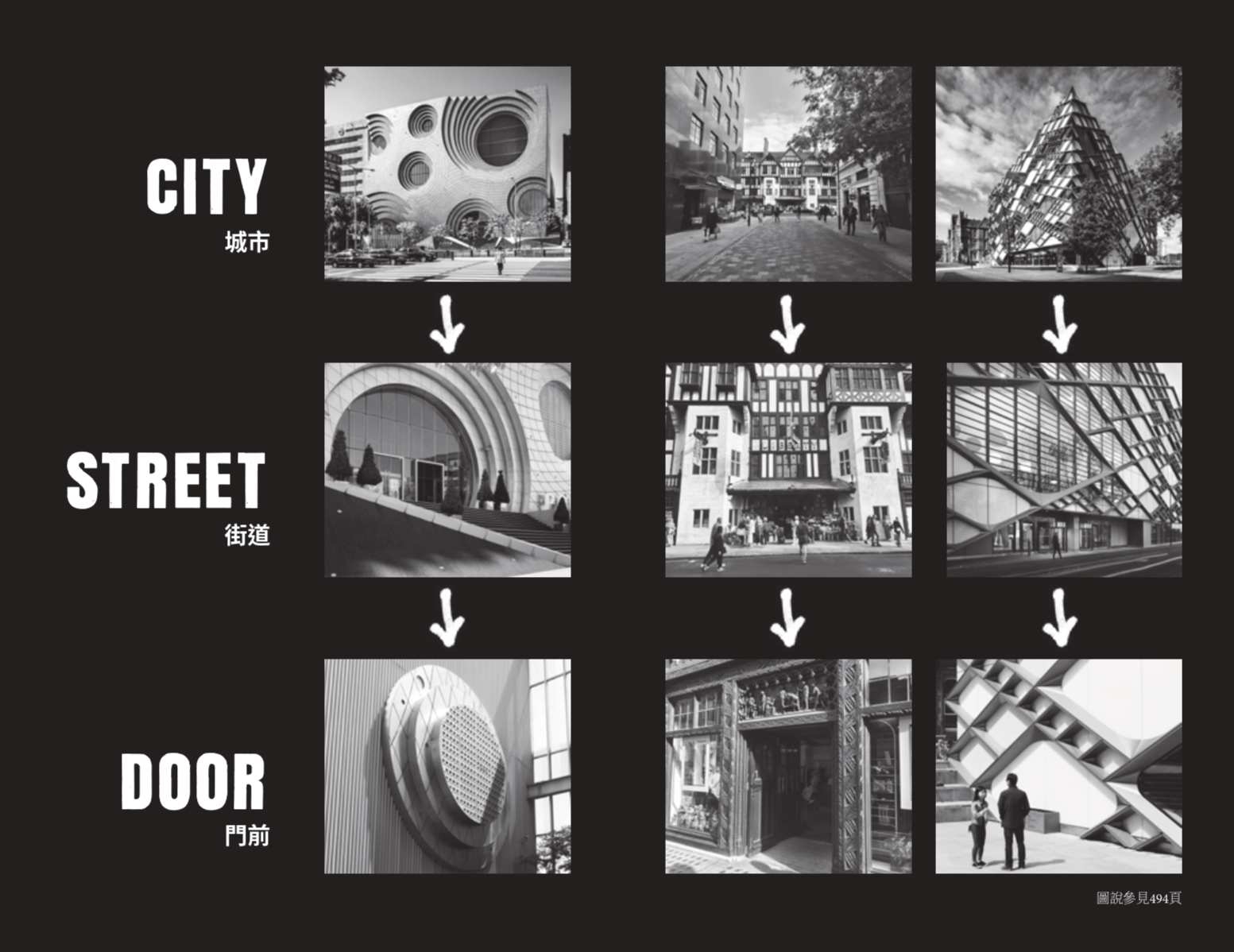

許多人可能覺得建築與自己無關,海澤維克邀請過路人,用雙眼看看周遭建築,問問自己內心的感受。他在書中指證歷歷,帶我們去看見這些正在擴大的影響。他用真實的照片,驚覺肯亞、德國、巴西、日本等世界城市的面貌,幾乎如出一轍,面貌模糊;他用神經科學和認知心理學的研究,分析建築對人類心理的影響;他用具體的數字,見證建築拆了又蓋的浪費與不環保。

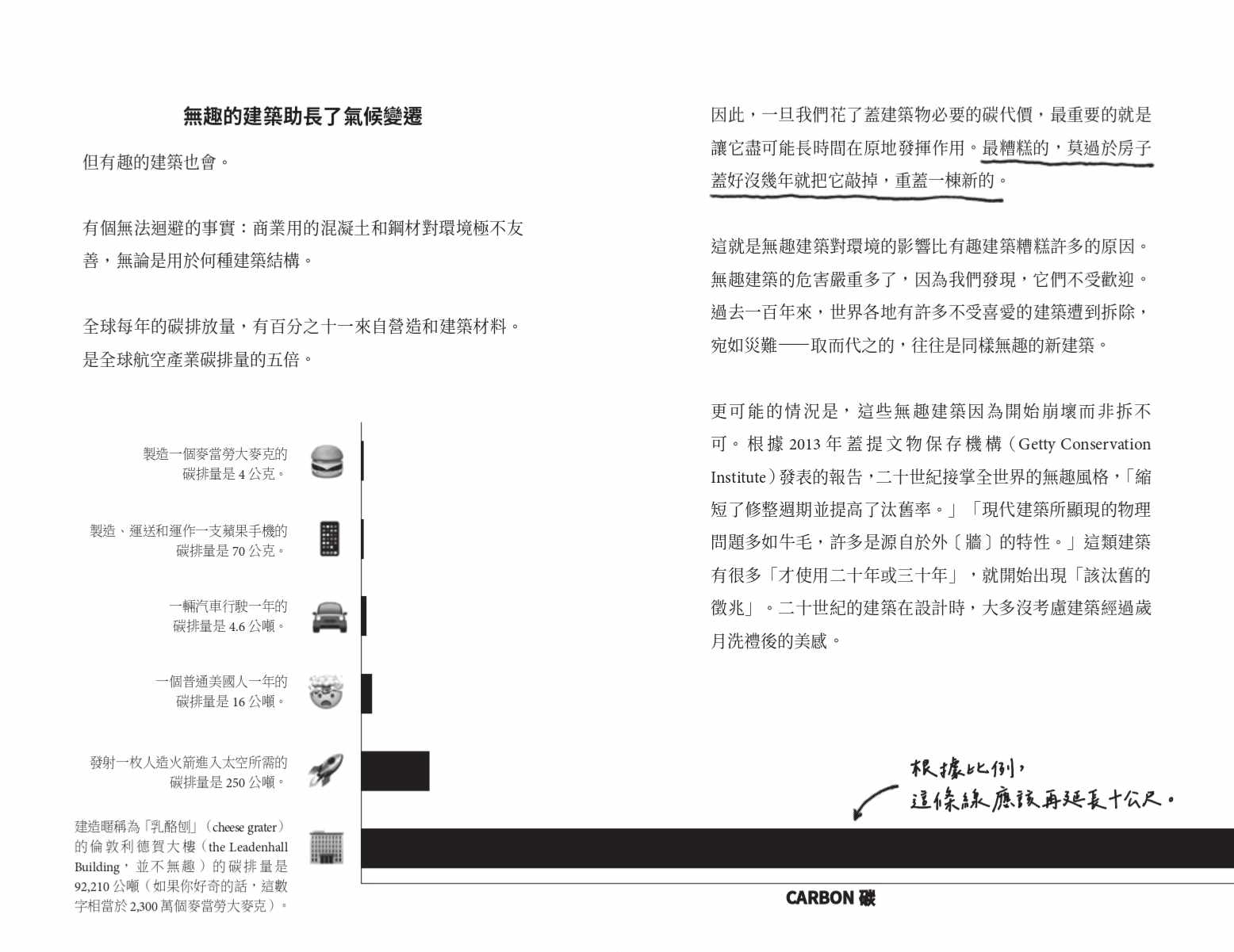

「自私的建築只關心如何替它的業主創造利潤,無視其他的人的感受。」為什麼聖家堂是有史以來最慷慨的建築?為什麼繁華的二十一世紀,我們周遭卻都是沒有特色的類似現代建築呢?記住這些建築的設計要花幾秒?我們會想在這些大樓外面駐足、約會、聊天嗎?有越來越多的研究證明,環境的無趣讓我們的大腦挨餓,當我們感到無趣時,壓力賀爾蒙會飆升,讓我們感到沉悶、緊張和冷漠。當皮質醇長時間過高,容易罹患癌症、糖尿病、中風和心臟病。無趣的場所讓我們壓力倍增;無趣的場所讓我們生病;無趣的場所助長分裂和衝突;無趣的場所是不公平的;無趣的場所是不環保的。

其中最令人擔憂的就是環境問題。《建築師雜誌》編輯曾說:拆除是「營造業的骯髒秘密。」在美國,每一年相當於有半個華盛頓地區被敲掉重蓋。在英國,商業建築平均壽命只有四十年左右。全球每年的碳排放量,有百分之十一來自營造和建築材料。是全球航空產業碳排量的五倍。更糟糕的是,現代的房子蓋好沒幾年就會把它敲掉,重蓋一棟新的。而據統計2021 年,中國營造業生產出三十二億公噸的廢棄物,絕大多數來自拆毀的建築。根據估計,到了 2026 年,這個數值會提高到四十億。

讓建築營養均衡,滋養人類的心靈,艾倫•狄波頓、李政宰……齊聲推薦

《人本建築》引發了許多一般大眾的回響,他們對海澤維克提出的「設計與情感」感到共鳴。更有許多知名人士推薦此書,包括前紐約市市長麥可•彭博、前英國中央銀行總裁馬克•卡尼、韓國演員李政宰,知名英倫才子艾倫•狄波頓更稱讚「這是一本大師傑作」。

海澤維克工作室的「人本建築行動」影響甚廣,英國的羅浮堡大學以書中內容開設了一門碩士學位課程,南美洲亦有大學以人本建築概念,新成立了建築與設計學校。不過,當然也有批評的聲浪,認為書中的內容過度理想化。「人本建築」的理念是否適用於臺灣社會?能否為我們的城市發展、爭議和建築設計提供新的方向,在讀過《人本建築》後不妨重新思考看看。

臺灣版《人本建築》同步原文版開本及設計,從全書翻譯到封面、內頁設計,由海澤維克工作室監製,耗時近一年時間製作,手感封面全頁打凸,復刻石牆觸感,實質體會人本設計。

購書連結

到博客來購買《人本建築:一位匠造者的世界建設指南》

國際26人,齊聲推薦

吳宜晏/建走大叔@建走共創整合主持人

李清志/都市偵探、建築學者

林平/臺灣美術基金會執行長

姚仁祿/大小創意齋創辦人、酋長

凌宗魁/建築文資工作者

徐燕興/國土署副署長

張基義/台灣設計研究院院長

曾令理/國立陽明交通大學建築研究所副教授

曾成德/成功大學建築系講座教授、哈佛大學設計學院客座教授

黃姍姍/忠泰美術館總監

榮芳杰/國立清華大學環境與文化資源學系副教授

潘冀/潘冀聯合建築師事務所創辦人

龔書章/陽明交通大學建築研究所教授、建築師

大衛•拜恩/David Byrne 音樂家

片岡真實Mami Kataoka/森美術館館長暨首席策展人

東尼•法戴爾 Tony Fadell/創投公司 Future Shape CEO、前Apple 首席設計師

艾倫•狄波頓 Alain de Botton/英倫才子、知名作家

李政宰/韓國演員

李美敬/CJ集團副會長

格雷森•佩里 Grayson Perry/英國當代藝術家

泰瑞•法瑞爵士 Sir Terry Farrell/英國建築師、韓國仁川機場建築師

馬克•卡尼 Mark Caney/前英國中央銀行總裁

麥可•彭博 Mike Bloomberg/前紐約市市長

瑪里亞娜•馬祖卡托 Mariana Mazzucato/美國經濟學家

諾瑞娜.赫茲 Noreena Hertz/英國經濟學家

賽門‧西奈克Simon Sinek/《為什麼》系列作者

國際26人,為何齊聲推薦,共同疾呼?

「2018年底潘冀聯合建築師事務所透過上海同濟大學出版社,出版了我們近四十年的建築作品回顧,書名恰巧叫《人本建築》(CULTIVATING COMPASSION)。 海澤維克先生世界知名,他的「人本設計」廣獲稱道,毋庸置疑,個人亦十分敬佩,但我們的書在《人本建築:一位匠造者的世界建設指南》問世前六年即已出版,所以大概不至於被譏為「東施效顰」吧!?

2010年上海世博看到他設計的英國館「種子聖殿」甚為驚豔,之後去倫敦也參訪了他的事務所。設計原就是為人而做,建築與環境作品更是為人設想,才有意義、才有價值。海澤維克的設計,常常在「為人設想」上突發奇想,增加趣味及言外之意,給人驚喜,是隱性的「人本」思維極其難得的境界,是優美、品味、欣悅、歡愉之外另一層次的貢獻,相信匯集成冊的這本書,能讓讀者更深地體會設計的意涵與價值。」──潘冀│建築師

「『將公共價值與歡樂帶回建築界,展開公共對話』,為我們在台灣的城市發展和建築設計提供了寶貴的思考方向。」──張基義│台灣設計研究院院長

「所謂『人本建築』顧名思義是建築須『以人為本』。此書是英國鬼才建築師 Thomas Heatherwick 將其意中的『建築』公諸於世,有助了解其創作背後所想,進而學習探索屬於自己的『人本建築』之路。」──吳宜晏│建走大叔

「本書以溫暖且有趣的文筆,深入淺出地啟發設計思辨,帶領讀者重新思考建築對心靈的滋養與空間的啟蒙價值。」──曾令理/國立陽明交通大學建築研究所副教授

「Heatherwick擅長從建築史的脈絡與經驗檢視當下建成環境(built environment)所遭遇的挑戰,從微觀角度看見世界,再用宏觀視角解決問題,並從人類的歷史經驗中尋找解決當代問題的有趣答案,有趣才得以成就共感,人類所創造出來的新事物唯有獲得大家的共感,才有機會讓我們的環境變得永續可居。」──榮芳杰/國立清華大學環境與文化資源學系副教授

「這是一本大師傑作。它激烈十足,熱情洋溢,推理嚴謹,恰如其分。它讓我對未來的走向充滿希望。」——艾倫•狄波頓│知名英國作家

「這本書是一本超級通俗易懂的指南,它告訴我們為什麼不應忍受沒有靈魂的建築,以及如何改變現況。」格雷森•佩里│陶藝家、英國當代藝術家

「這本書將改變你看待世界的方式。」──賽門‧西奈克│《為什麼》系列作者

「《人本建築》是一部傑作。它為我們開出了一劑強有力的建築良方,讓我們將公眾放在首位,為人類更光明的未來鋪路。」──麥可•彭博│ 前紐約市市長

「鼓舞人心,啟迪心智,逼人深思。」——諾瑞娜.赫茲│經濟學家

「《人本建築》超越所有邊界、文化和專業領域……它敦促地球上的所有人歡慶生命。」——片岡真實│森美術館館長暨首席策展人

「一本社會與經濟傑作。」——馬克•卡尼│前英國中央銀行總裁

「《人本建築》主張,我們必須將公共價值與歡樂帶回建築界。」——瑪里亞娜•馬祖卡托│經濟學家

「《人本建築》點燃了多年來我殷殷呼籲、刻不容緩的公共對話。」——泰瑞•法瑞爵士│仁川機場建築師

「本書幫助飽受挫折的一般民眾和社區看見可能的未來。」——大衛•拜恩│音樂家

購書連結

到博客來購買《人本建築:一位匠造者的世界建設指南》

拉近我們與建築的距離──讀《人本建築:一位匠造者的世界建設指南》

作者:林思駿(在地偏好工作室總監 )

「我們會被特定類型的形狀、顏色所吸引,尤其是與自然有關聯的元素。……我們喜歡看起來具有隱私及安全感的空間。我們對於『家』的空間想像取決於我們的個人生命史。每個人獨一無二的成長記憶及生活經驗,促使他們喜歡或排斥特定種類的空間。」

──柯林.艾拉德(Colin Ellard)

在《人本建築:一位匠造者的世界建設指南》一書中,知名英國設計師托馬斯.海澤維克(Thomas Heatherwick)以趣味的敘事及輕鬆筆調告訴我們,一棟好的建築應該要為我們所愛;而創造令人喜愛的建築的關鍵,在於對人體感官、人心性情與人生經驗的理解與尊重。書中透過「英國最受喜愛的十大建築」及「世界最受喜愛的十大建築」等統計資料,揭示人們喜歡的建築樣式其實五花八門,無論是具有數千年歷史的巨石陣、巴黎聖母院、艾菲爾鐵塔、世界第一高樓杜拜哈里發塔或名為伊甸計畫的超大型溫室都榜上有名。海澤維克據此表示,雖然社會大眾對古老、傳統的建築有一定程度的「偏愛」,但並沒有強烈的懷舊心理,事實上,「人們討厭的並非新建築,而是無趣的建築」。

海澤維克挑戰建築專業的菁英特質,導向以人為本

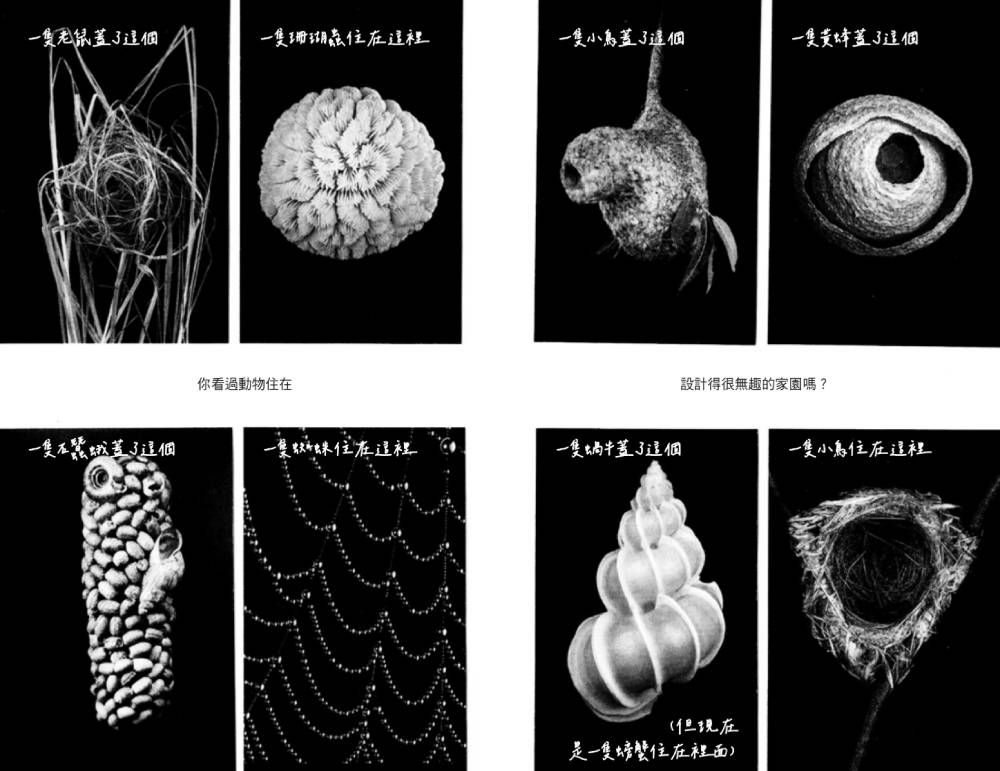

那要如何避免建築無聊呢?海澤維克指出,人類一方面喜歡視覺上的秩序感,但也會受複雜的圖樣吸引,「這種天性肯定與我們在自然環境中的演化有關。人們回想起森林中的樹木、湖面上的漣漪或蝴蝶翅膀上的斑紋,你就能勾勒出一場重複性或複雜性的大戲。」這樣的說法,表面上是為近現代建築界敬而遠之的「裝飾 」展開一場除罪化的辯駁,但事實上,這段貫串全書的「如何避免建築無聊」的論述,更深層的意義在於──作者試圖挑戰自建築現代主義以來,建築專業所表現出來的一種偏好理性抽象、禁慾以及說教式的菁英特質,並將建築設計重新導回以人為本的思考方向。

根據《人本建築》全書內容,我們可以得出兩點針對未來建築領域發展的建議:

- 與不同學科的空間研究成果進行串聯整合,以此支援建築設計與理論的創新突破。

- 在建築設計、教育、研究、評論中重新導入「人本」的觀念,縮短社會大眾與建築的距離。

建築專業是如何一步步忘記大眾?

首先,受限於現代建築法規、業務範圍及成本考量,長期以來建築專業者的關注焦點,大多著重在「空間與人」而非「人與空間」的關係。換句話說,在設計過程當中,人往往是空間中的配角,因此身處空間的人往往被賦予一個抽象化的形象,其最經典的概念圖像莫過於建築師柯比意(Le Corbusier)提出的「模矩人」,從中我們可以看出建築師心中的「人」其實是一套內嵌於宇宙秩序中的數學規則;儘管約莫六O年代前後,《空間詩學》、《場所精神:邁向建築現象學》、《肌膚之目──建築與感官》等經典著作陸續問世,這些探討人類如何感受空間的專書出版,固然可視為對已經教條僵化的建築現代主義的批判反省,不過書中論述並沒有擺脫建築專業者對於「人」的主觀認定和想像,相反地,這些由著名建築師及哲學家所提出、創造出來與空間感知有關的名詞與論述,「在不斷經由建築師引用及再詮釋的情況下,又反過頭來助長了新的〔建築師〕自我中心主義的形成。『空間的感知』從原本帶著批判視角的涵義,接著成為一種流行論述,到後來又轉變成一種為設計概念服務的修辭工具。極常被引用,散見於建築展覽、作品當中的『場所精神』這四個字即是一例。 」這些去脈絡的名詞和理論挪用往往給人一種高深莫測的印象,讓建築這門專業離活生生的人類──包括業主、空間中的使用者及社會大眾愈來愈遠,也難怪建築界或建築系的設計論述常被戲稱為「玄學」,就如同像海澤維克在書中描述的建築系評圖及展覽那樣,裡面「充滿深奧的文字、抽象的形狀和顫抖的機器,還有那些可憐的學生,花了幾個禮拜絞盡腦汁在月球上為一個獨角男子設計一棟無關緊要的假設性房舍。」

引用確切的科學實驗結果,探究人對空間的感知

在《人本建築》書中,海澤維克引用科學研究成果來應證或發展自己的空間論述,這些涉及心理學、地理學、腦神經科學的研究,讓建築專業者不再僅憑臆測或個人經驗探討人類如何感知空間,而是有了確切的實驗結果或理論憑據;當建築師腦中所認知的「人」變得更加立體,就能夠發展新的設計手段和創意概念來作出回應。舉例來說,我們非常習慣以九十度角方格系統來進行各種視覺分析,不過神經科學家發現,人類大腦其實是以六十度角描繪環境,這樣的視覺偏好早在幾十年前就在美國建築師萊特(Frank Lloyd Wright)設計的漢納之家(Hanna House)當中就被設計實踐。美國建築評論家莎拉.威廉姆斯.戈德哈根(Sarah Williams Goldhagen)在《歡迎來到你的世界》指出,「設計漢納之家,萊特採用了相當新穎的幾何形狀:將等邊三角形排布成六角網格。自然界中的蜂窩和肥皂泡等自然型態就是這個型態。萊特認為,正因如此,人們會本能地或者無意識地被這樣的形狀吸引。……不僅如此,萊特還憑直覺知道,沿著六角網格排布的空間之所以頗具吸引力,是因為它們符合人類視覺的要求,因此會讓空間體驗變得更輕鬆。 」萊特固然是天才型的建築師,可以憑「直覺」發現人類的視覺偏好,不過這些科學研究結果若能更早、更廣泛地為建築界所運用,就能幫助建築師創造更多生動有趣的造型與空間。

海澤維克質疑建築專業不合時宜的觀念與生態

其次,海澤維克在書中對建築專業界死板、不合時宜的觀念及生態提出質疑。在〈無聊崇拜是如何席捲全世界的?〉章節中,作者回顧建築師這個專業角色的歷史,「到了十九世紀初,建築師與匠造者已徹底分流……建築師不再出身工匠。反之,他們是透過壟斷的一套複雜繪圖,將指令傳送給匠造者。」這樣「危險的分流」為建築菁英與社會大眾之間劃設一道難以弭平的價值觀鴻溝,而二十世紀初崛起的現代主義,更大幅加劇了專業者與使用者之間的認知落差。海澤維克以藝術作品為例,精準說明了「現代」的精神:這些展示品「不像從前只想觸發觀眾的愉快之情。他們試圖挑戰觀眾。」因此,「音樂變成無調性,詩歌放棄格律和韻腳結構,畫家對風車等田園風光、赤裸上身的少女或海上船隻興趣缺缺。」取而代之的是極簡的形式、艱難的語彙以及大量令人困惑的抽象圖像,一位現代詩人更直指現代主義作品的特質是「大腦多過感官,他們強迫人們思考而非感受。」

挑戰建築現代主義的優越感,大腦多於感官?

海澤維克進一步說明,現代主義所蘊含的這種艱澀且令一般人不敢恭維的「藝術性」,被建築師柯比意發揚光大,使得建築專業者視裝飾為罪惡、揚棄地方特色與傳統,轉而追求一種普世的、禁慾的、機械式的建築風格。必須注意的是,將柯比意視為「無聊建築」的始作俑者雖然讓作者的觀點及敘述更強而有力,甚至還帶有一點娛樂性的戲劇效果,不過卻是一段簡化過的建築史片段;事實上,海澤維克在書中並沒有對現代主義之後的發展多作著墨。在現代主義崛起後的幾十年間,建築師、哲學家甚至各方領域專家學者早已對建築現代主義提出大量批判與修正,尤其在當今泛稱「後現代」的情境之下,過往現代主義建築師的鍍金光環已然褪色。不過,儘管純正的建築現代主義在學院及業界早已成為反省甚至戲謔調侃的對象,但是建築專業者與大眾之間的鴻溝卻沒有因此縮減,回到書中觀點,或許我們可以說,這道鴻溝是因專業者仍持續繼承著建築現代主義內建的角色優越感,並透過有意塑造出來的菁英或明星形象而愈發深化,就像是海澤維克講的這幾段話:

「評圖是在學生的同儕面前進行,先天就帶有羞辱的潛質,學生的本能不是去發掘同輩的美學品味,而會不自覺地模仿那些高高在上、宛如法官的前輩。」

「〔建築系學生〕以這種荒謬的方式寫作和談話,往往能得到褒揚。……他們的作品應該『大腦多過感官』──思考的全是晦澀難懂的想法,以及如何讓彼此顯得聰明。」

「〔建築師〕講著專屬的特殊語言。學習圈內人的語言是所有教派洗腦過程的一部份。這創造出一種共同體的社群感,讓成員認同彼此,並排除未受啟蒙的外人。」

軟化建築專業,拉近「我們」與建築的距離

上述作者指出的種種現象,正是使建築專業徹底脫離社會大眾的根本原因。因此,在《人本建築》書中,所謂的「人本」並不只是呼籲建築師在設計過程中對你的業主多點耐心或多多關懷 空間裡的使用者,而是試圖軟化建築專業者心中那一塊對於「人」的生硬想像,修補其與社會大眾長年以來的認知代溝,重新定義「我們」與建築的距離──一個豐富有趣的世界,需要社會大眾和空間專業者一起攜手打造。「我們」不是建築師,也不是老百姓,而是生活在空間環境裡面的每一個人。為此,作者在〈如何讓世界恢復人本化〉當中反思當代建築專業的本質、探討建築教育的改良、呼籲設立更友善親民的建築或設計中心,更重要的是,「我們需要一些對大眾情感更有興趣的建築評論家」,因為按照當前建築專業界的普遍思維,「如果一棟建築受到一般民眾喜愛,那它肯定有點俗氣,令人尷尬」,如果要確實貫徹人本設計精神,深入思考「人與空間」、「人與建築」的關係,建築專業者勢必不能迴避談論、分析與研究各式各樣的建築空間,尤其是那些「不被認為是建築作品」的房子們。

貫徹人本設計精神,友善帶領過路人一起思考

與此同時,海澤維克的著作亦貫徹「人本設計」的精神,透過活潑的排版、說故事的語調以及循序漸進的文句鋪陳,闡明作者的理論觀點,在當今大多建築論著對大眾讀者來說仍過於拗口或晦澀難懂的情況下,可謂示範一套更為友善且思路清晰的建築敘事蹊徑。期待這本著作的出版和臺灣的建築界能夠產生更多互動與對話,也衷心期盼非建築領域的讀者閱讀這本書,一起拉近我們每一個人與建築的距離。

內文樣頁