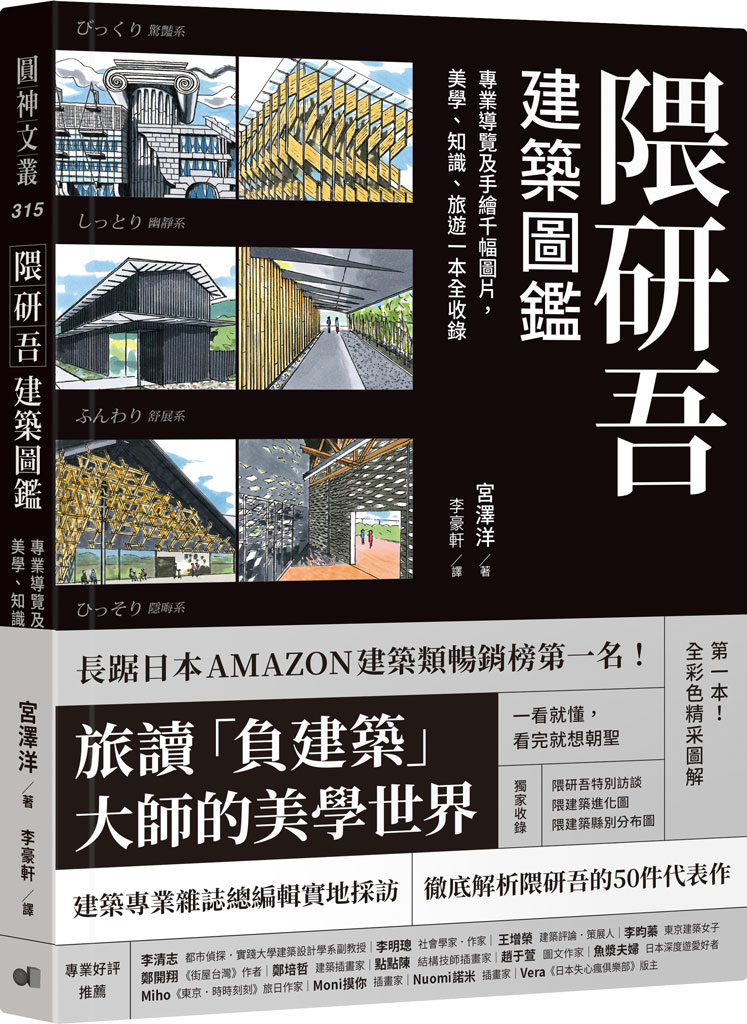

旅讀「負建築」大師的美學世界,一窺世界級建築大師隈研吾不斷進化的軌跡!

不追求蓋出「具體建築」傳世,而是「添加創意」使之有趣!

兼具美學、知識和旅遊,專業建築雜誌總編輯用彩繪妙筆帶你走進大師的世界!

所謂「負建築」,是將建築本體低調隱晦,突顯人與自然或環境空間的美好互動。以此聞名世界的建築大師隈研吾,並不認為好的建築必須高高在上,他常常在不佳的條件下就地取材,這也有在負中求勝的意味。

所以每一個建案都是挑戰,都為世人帶來驚喜,更成為他不斷進化的契機。

《隈研吾建築圖鑑》由曾任建築專業雜誌《日經Architecture》的總編輯,現為圖文作家的宮澤洋,實際探訪隈研吾30多年來最具代表性的50件建案,以「驚豔系」「幽靜系」「舒展系」「隱晦系」分類,藉著千幅精美彩色插畫詮釋,鉅細靡遺地展現出其中的創意與趣味。

除搭配實際建物的照片和詳盡的資料,更特別製作了隈建築進化圖和縣別分布圖,堪稱至今最完整的隈研吾建築書。專為本書特別收錄的訪談,激發出建築師和讀者間的火花,也對話出你我所不知道的隈研吾祕密。

展現「隈建築」的魔法與魅力,傳達現代建築的趣味

無論自己的建築知識有幾分,看了都愛不釋手給滿分

隈研吾的建築魔法

- 傳統與現代矛盾的交融:日式建築歌舞伎座後的摩天大樓,卻有白色瀑布傾瀉而下的詩意

- 打破既定觀念的新創意:不居高臨下的海景展望台,卻由地底而出的通道,讓人也成為風景

- 人與環境間的自然結合:木條從天而下和自然光融為一體,讓閱覽室充滿聖地感的森林光影

- 讓空間和觀念一起反轉:將真正的「外觀」設在建物中間,讓建地不良的空間成功內外反轉

- 在無之中看見有的存在:從「看不見的建築」中,卻能讓你看見全方位最美麗的風景

- 條件不佳帶來意外效果:送來的建材完全不符規格,包容反而造就了反敗為勝的負建築

獨家收錄

- 【特別訪談】改變隈研吾的10件建築:由隈研吾和宮澤洋各自選出具有進化意義的建築,深入了解大師創作的歷程,和許多不為人知的背後祕辛。

- 【隈建築進化圖】:以樹狀圖呈現隈研吾重要建築的歷程。

- 【隈建築縣別分布圖】:以日本道府縣區分,大師作品的所在地一目了然。

專業好評推薦

李清志│都市偵探・實踐大學建築設計學系副教授

李明璁│社會學家・作家

王增榮│建築評論・策展人

李昀蓁│東京建築女子

鄭開翔│《街屋台灣》作者

鄭培哲│建築插畫家

點點陳│結構技師插畫家

趙于萱│圖文作家

魚漿夫婦│日本深度遊愛好者

Miho│《東京・時時刻刻》旅日作家

Moni摸你│插畫家

Nuomi諾米 │插畫家

Vera│《日本失心瘋俱樂部》版主

‧《隈研吾建築圖鑑》讓我回想起在日本旅遊時去過的景點,當時對隈研吾的壯觀建築留下深刻印象,從這本書裡大量的插畫解說,以淺顯易懂又有趣的方式認識建築的奧妙,也更貼近隈研吾的作品,讓下次去日本旅行時,更了解建築的設計概念,窺探更多景點。──Moni摸你

‧彷彿在紙上進行一趟隈建築朝聖之旅。大師的企圖心與挑戰性,以及對回歸自然的重視都在作者筆下更為深刻鮮明。──Miho

‧豐富精美的手繪圖鑑,讓讀者認識建築精妙,更燃起提筆繪畫的熱情。──鄭開翔

‧建築繪圖中有些角落出現繪者的形象參與其中,翻閱時增加了很多趣味。多種角度的繪圖和建築細節手法的解說也讓我透過作者的角度更深入去看見隈研吾的建築特色,會想帶著書再到日本去重遊這些建築。──鄭培哲

‧可愛的插畫和專業的解說,讓人讀懂建築的細節,是我絕對會自己購入的好書!──點點陳

‧在不能遠行的日子裡,透過有溫度的圖文,帶領你我深入淺出看見建築的細節與特色,實在是件很棒的事。──趙于萱

‧本書帶我走回記憶中的「雲之上圖書館」「雲之上飯店」及「木橋美術館」,重新感受隈氏建築的溫馨與美麗。如果可以,我想帶著這本書再度實地走訪一次。──魚漿夫婦

作者:宮澤洋

圖文作家、編輯、Office Bunga共同企畫人、BUNGA NET總編輯。

1967年出生於東京,成長於千葉縣。1990年於早稻田大學政治經濟學部政治學科畢業後,進入日經BP出版社工作。任職於建築專業雜誌《日經Architecture》雜誌的編輯部,2016年4月到2019年11月擔任該雜誌的總編輯。

2020年1月離職,同年4月和磯達雄共同創立傳達建築、都市、設計相關情報的Office Bunga。

2005年1月起於《日經Architecture》雜誌連載〈建築巡禮〉專欄(磯達雄共同執筆)。

著有《前現代前的建築巡禮》《昭和現代建築巡禮 完全版1945-64》《昭和現代建築巡禮 完全版1965-75》《後現代建築巡禮》《菊竹清調巡禮》(皆與磯達雄共同執筆)等書。

譯者:李豪軒

日本國立大阪大學人間科學研究科博士。

曾任日商半導體商社資深經理、日本及國內大學兼任教師。

譯有《理想的隔間圖鑑》《建築新觀點:日本第一結構設計師帶你們看門道也看熱鬧》(如何出版)等書。

《隈研吾建築圖鑑》目錄

前言

本書的閱讀方法

訪談/改變隈研吾的10件建築 [前篇]

「M2大樓」成為心理創傷

有段時期,想以「埋起來」的方式來處理

Part 1 表現奉獻精神的「驚豔系」

01引用西洋建築史,展現壓倒性的存在感

M2大樓(現為東京MEMOLEAD殯葬會館)│1991

02發現「看不到的建築」

水/玻璃(現為ATAMI海峯樓)│1995

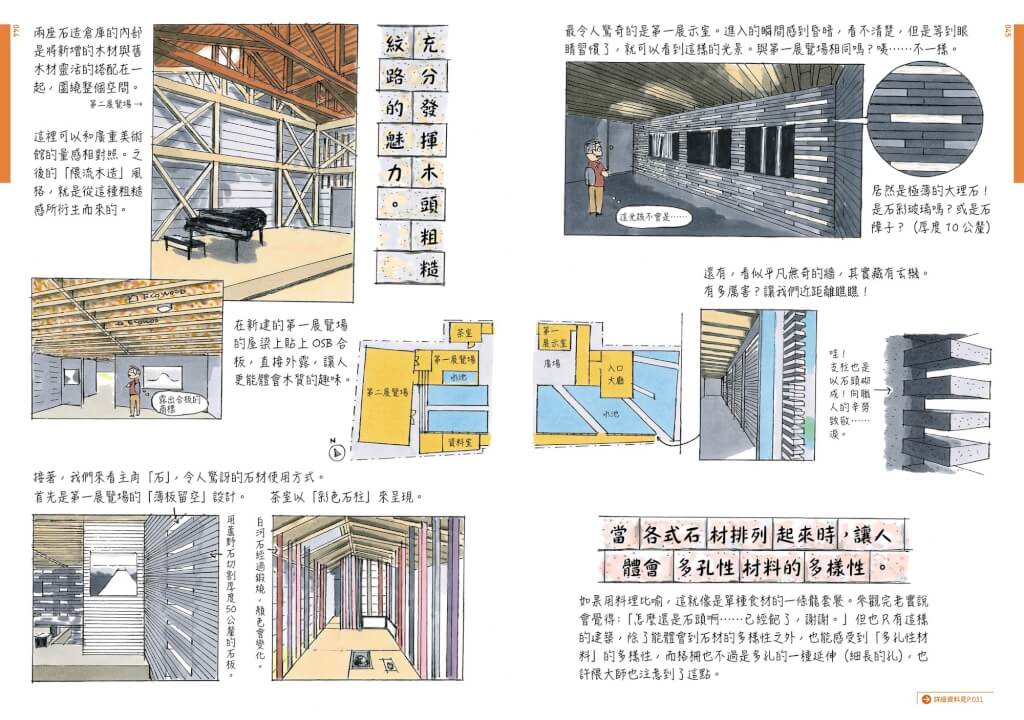

03 單品材料的一條龍模式

石之美術館/2000

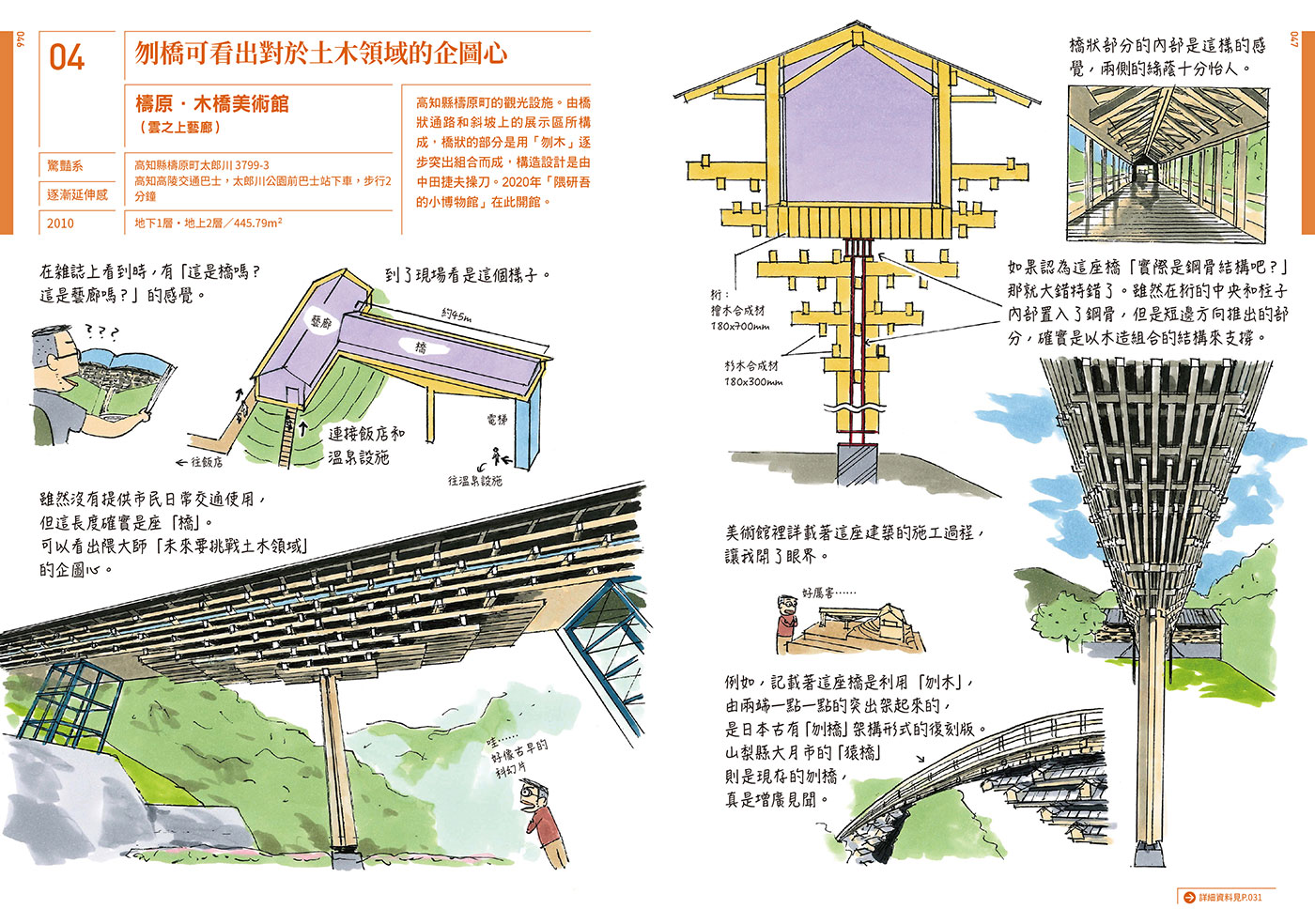

04 刎橋可看出對於土木領域的企圖心

檮原・木橋美術館 (雲之上藝廊)│2010

05 「凹凸的錯置」創造出美麗的夜景

淺草文化觀光中心│2012

06「地獄組裝」並不只是一種裝飾

SunnyHills at Minami-Aoyama(微熱山丘南青山店)│2013

07 將繁雜居酒屋昇華的三部曲

Tetchan(てっちゃん)│2014

08 「用繩索補強」的大發明

小松Matere(原為小松精練)Fabric Laboratory fa-bo│2015

09 重要文化財內部打造成幻想森林

日本橋三越本店 重新裝修案│2018

10在空中飄浮的高科技盆栽

Starbucks Reserve Roastery Tokyo(星巴克臻選咖啡烘焙工坊 東京)│2018

11 上下逆轉摩天樓的美學

澀谷SCRAMBLE SQUARE 第一期(東棟)│2019

12 打破競技場的「平凡」

國立競技場│2019

13 看似「驀然回首美女圖」的結構

GREENable HIRUZEN(原為CLT PARK HARUMI)│2019

14為村野藤吾的名作添上妖豔的雲霞

大阪皇家經典飯店│2020

15 「看似重,也似輕」 的巨大岩石雕刻

所澤櫻花城│2020

Part 2 融入故事性的「幽靜系」

16 必勝的模式是杉木格柵

那珂川町馬頭廣重美術館(原為馬頭町廣重美術館)│2000

17 與職人開發秸稈塗層的金屬板

那須歷史探訪館│2000

18 即使外觀改變,也要傳承「記憶」

村井正誠紀念美術館│2004

19 以石格柵突破「外牆的限制」

長崎縣美術館│2005

20 美術通也欣賞的竹之細道

根津美術館│2009

21以黑色展現出「名家」的特徵

COMICO ART MUSEUM YUFUIN│2017

22用像「翻花繩」的網狀繩線補強

富岡倉庫3號倉庫(修改)│2019

23 低調的外觀和天花板的反差

明治神宮博物館│2019

24 以竹子串連出市鎮的新形象

竹田市歷史文化館・由學館│2019

Part 3 享受日常生活的「舒展系」

25大谷石交織而成的菱形變奏曲

直藏廣場│2006

26融入天空極細的立體格子

Prostho Museum Research Center│2010

27 用杉木裝飾板將內外空間反轉

Aore長岡│2012

28 指引進入公園的巨大紙鶴

九州藝文館│2012

29 增殖的木魚鱗

東京大學大學院情報學環Daiwa Ubiquitous學術研究館│2014

30 斜面的挑空中庭裡,有條杉木巨龍

TOYAMA KIRARI│2015

31 提高「登頂」欲望的三角屋頂

京王線高尾山口站│2015

32 雖是先進的材料卻有著懷舊感

相合家具設計實驗室│2015

33 運用指標來增加熱鬧氣氛

飯山市文化交流館Natura│2015

34 不同技術交合而成的「一株大樹」

COEDA HOUSE│2017

35 給「聖地」加分的森林光影

檮原雲之上圖書館│2018

36 改變傳統的八角屋頂

日本平夢露臺│2018

37 以公路休息站為起點擴展的新建築

境河岸餐廳茶藏│2019

38用在地建材復興傳統的面貌

陸前高田Amway House町之外廊│2020

39超想從空中鳥瞰的摺紙屋頂

高輪Gateway站│2020

40以連續木格連結不同風格的建築

新風館│2020

41比純木造更具魅力的立體格子

Snow Peak LAND STATION HAKUBA│2020

Part 4 將外觀設計理念隱晦不現的「隱晦系」

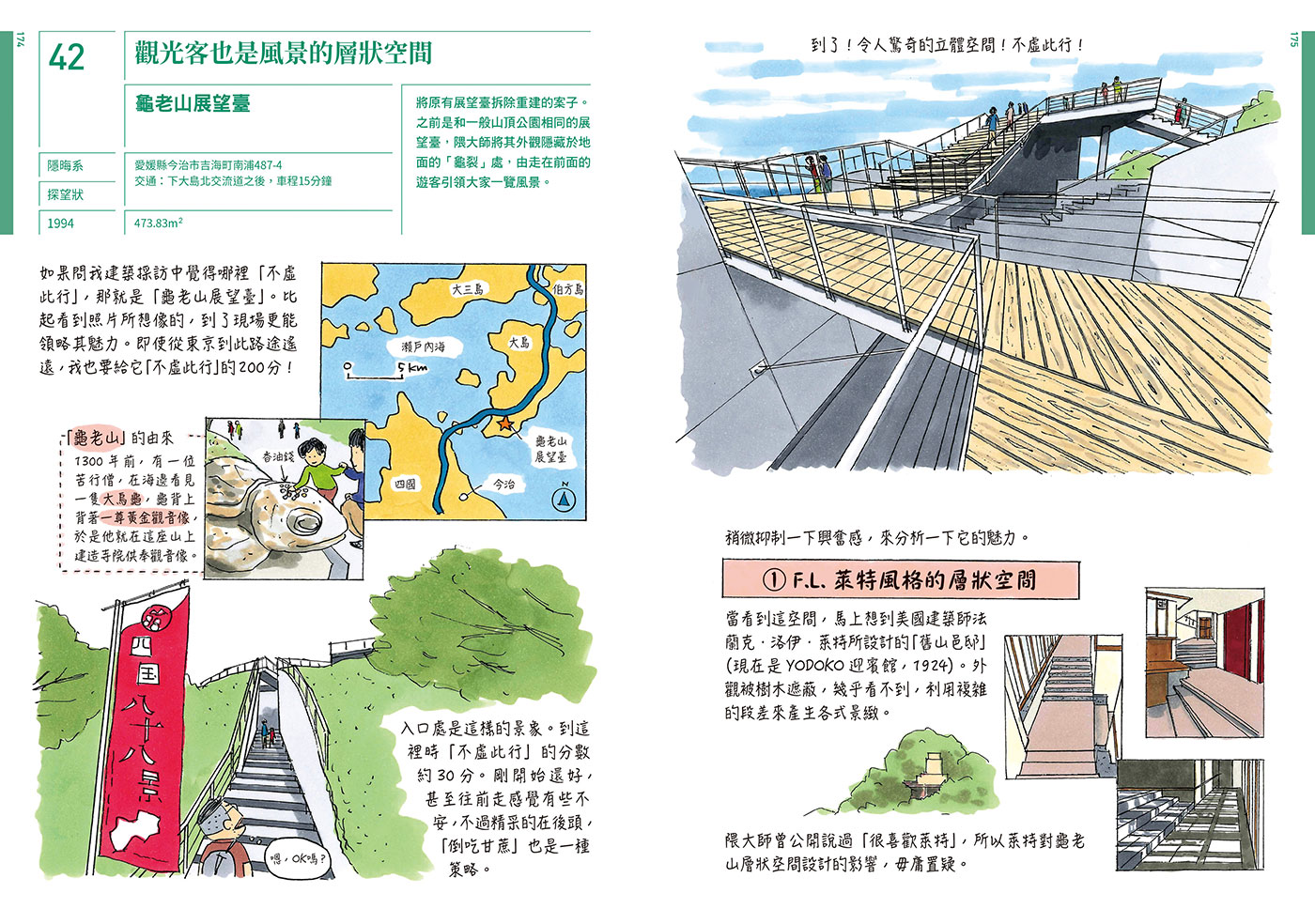

42觀光客也是風景的層狀空間

龜老山展望臺│1994

43與傳統對峙「大和的密斯」

傳統藝能傳承館「森舞臺」│1996

44湯屋以「黑子」來決勝負

銀山溫泉共同浴場「白金湯」│2001

45超高層大樓「樸實有味」的外觀

東京中城三得利美術館│2006

46跟阿伊努族學雙層膜的家屋設計

MEMU EARTH HOTEL(實驗住宅Même)│2011

47讓劇迷也能接納的白色瀑布

GINZA KABUKIZA│2013

48在黑暗中飄浮的黃金燈

見城亭│2019

49以石堆達到「擬態」的效果

廣澤美術館│2020

50.將建築隱身於板狀的廣場裡

東京工業大學「Hisao & Hiroko TAKI PLAZA」│2020

訪談/改變隈研吾的10件建築 [後篇]

即使雜誌沒刊登報導,

只要「多個創意」也能有成就感

結語

建案索引

購買書籍

博客來購買《隈研吾建築圖鑑》

以下轉錄自《隈研吾建築圖鑑》內頁

觀光客也是風景的層狀空間:龜老山展望臺

將原有展望臺拆除重建的案子。之前是和一般山頂公園相同的展望臺,隈研吾將其外觀隱藏於地面的「龜裂」處,由走在前面的遊客迎領大家一覽風景。

如果問我建築採訪中哪裡「不虛此行」,那就是「龜老山展望臺」。比起看到照片所想像的,到了現場更能領略其魅力。即使東京到此路途遙遠,我也要給它「不虛此行」的200分!

「龜老山」的由來

1300年前,有一位苦行僧,在海邊看見一隻大烏龜,龜背上背著一尊黃金觀音像,於是他就在這個山上建的佛寺供奉。

F.L.萊特風格的層狀空間

當看到這空間,馬上想到美國建築師法蘭克・洛伊・萊特所設計的「舊山邑邸」(現在是YODOKO迎賓館,1924)。外觀被樹木遮蔽,幾乎看不到,利用複雜的段差來產生各式景緻。

隈研吾曾公開說過「很喜歡萊特」,所以萊特對龜老山層狀空間設計的影響,毋庸置疑。

人也是風景變化的因素

與萊特舊山邑邸最大的差異,是「人」也是風景的一部分。看到其他觀光客的參觀路線,自己也會有跟著到處看看的興致,大家都是充滿好奇的東張西望。

這個讓人充滿好奇心的動線,在抵達北側平臺時達到最高潮。

連接四國的來島海峽大橋和瀨戶內海諸島等絕佳景色,在這個點都能一覽無遺。

隱藏外觀

完工時,隈研吾寫道:「展望臺本來是用來觀看遠處風景的設施,可是反而很多展望臺都成了被注視的目標,在環境中成了很突兀的東西。」他把這種現象反轉過來,成就了本建案。

隈研吾獨家訪談

宮澤洋:1994年完工的龜老山展望臺,之前我只有從照片上看過。為了編寫本書實際走訪,真是非常成功的建築。那斷狀迷宮般的空間趣味性十足,觀光客會到每個空間走過一遍,不會放過任何角落。在這裡沒有看到建築物的形體,而只是一個「場域」。「想要讓建築消失」的建築師不少,但是我想能夠做到這個程度的卻寥寥無幾。

隈研吾:由於M2大樓的飽受批判,在我心中造成陰影,轉而朝向本書中所說的「幽靜系」去發展。如何才能達到幽靜的感覺呢?其實沒想得簡單。最初想法是埋起來就好了,來消除建築過度突出的感覺。磯崎新和黑川紀章(建築師,1934-2007年)那個世代所象徵的建築,靠著箱子般的建築來牽引著政治和經濟發展,我對這樣的建築感到厭惡。為了否定這類建築,先想到的是把它給埋了,這個就是龜老山展望臺的靈感。

宮澤洋:我認為是個很了不起的建築。您設計當時感覺如何?

隈研吾:感覺不錯,因為我是個一直想把建築埋到土裡的人(笑)。在學生時代,遇到設計課題時,可以不用埋起來的地方,我也是把它埋起來。所以這是第一次能夠實現埋土的設計,有種終於如願以償的快感。可是同時我也開始注意到埋掉後,「剩下」部分的混凝土感,因為諸如橋等部分都還是會有強烈的混凝土感。

宮澤洋:可是在那裡,我不太有混凝土的印象。

隈研吾:那時即使看到這種程度的混凝土牆面,也會感到厭惡。雖說是如願以償,但不是100%的滿意。也就是在這時期,開始去摸索有無其他的設計方式。

宮澤洋:那裡實在是一個吸引人潮的設施。看到大家都在逛,我也忍不住走一走。

隈研吾:我知道你的感覺,你提到過段狀設計很有趣,之所以能夠吸引人潮,我想是中間挑空設計的關係。在這空間的四周可以看到其他遊客,所以自己也會想跟著走走。這樣的概念我也運用到Aore長岡的設計上,在巨大挑空的空間周圍,可以聚集人流,能夠讓彼此視線在此交會。當龜老山設計時,我並沒有刻意做出這樣的效果。把這當成一種方法論來實踐,則是從Aore長岡開始。

高知縣檮原町的觀光設施。由橋狀通路和斜坡上的展示區所構成,橋狀的部分是用「刎木」逐步突出組合而成,構造設計是由中田捷夫操刀。2020年「隈研吾的小博物館」在此開館。

在雜誌上看到時, 有「這是橋嗎?這是藝廊嗎?」的感覺。雖然沒有提供市民日常交通使用,但這長度確實是座「橋」。可以看出隈研吾「未來要挑戰土木領域」的企圖心。

如果認為這座橋「實際是鋼骨結構吧?」那就大錯特錯了。雖然在桁的中央和柱子內部置入了鋼骨,但是短邊方向推出的部分,確實是以木造組合的結構來支撐。

美術館裡詳載著這座建築的施工過程,讓我開了眼界。例如,記載著這座橋是利用「刎木」,由兩端一點一點的突出架起來的,是日本古有「刎橋」架構形式的復刻版。山梨縣大月市的「猿橋」則是現存的刎橋,真是增廣見聞。

隈研吾獨家訪談

宮澤洋:接下來我們談談木橋美術館。這是隈研吾選出來的代表作,可以告訴我們理由是什麼嗎?

隈研吾:檮原(高知縣)這個城鎮帶給我生涯很大的轉機。90年代我在東京幾乎接不到案子,就在這時候有人來委託我,那時候開始才真正認識木材這個建材。一路從錯誤中學習,運用能夠達到廣重美術館的境界,是花了不少時間。檮原町裡的建築群,代表著我運用木材的學習歷程。木橋美術館是在這個過程中,集大成的代表之作。

宮澤洋:這個案子本來就被要求設計成橋型嗎? 隈研吾:確實如此。其實這是個連接飯店和溫泉會館的設施而已,不用勉強設計為木橋也沒關係。但檮原町裡也有其他的木橋,所以他們就想將木橋作為檮原町的一個象徵,所以請求我看是否能以木橋為概念來設計。 宮澤洋:在許多木造建築中,隈研吾會選擇這建築為轉機的代表作,您的看法是?

隈研吾:我想要把粒子集合體的建築形式,視為隈建築的一個重要元素。一般建築師通常著重展現木造建築的骨架結構或是規模的宏偉,但我在木橋美術館的設計上,不是著眼於木造整體結構,而是想表現出,建築是由許多小粒子所集結而成的集合體。

宮澤洋:原來如此,將建築以更纖細的方式來呈現,接下來這個方式推展到了太宰府星巴克和微熱山丘南青山店。

石之美術館創意全因缺預算?隈研吾:建築師不把問題歸咎於人

2000年完工的石之美術館是隈研吾自認生涯十大重要轉機之一。原本對石材敬而遠之的他,在這裡嘗試了石材的多元應用,以及出人意表的借景,讓這個美術館本身也成為重要的藝術品。

位於栃木那須的石之美術館,是隈研吾自認生涯中十大轉機的作品之一。這座由舊石材倉庫改建的美術館2001年獲得國際石材建築獎,是日本建築首例。隈研吾在美術館內留下的格言更展現名家高度,對任何職業都深具啟發性。中央社取得授權,與您分享相關內容。

在此之前,隈研吾對石材敬而遠之

隈研吾:2000年開始從事暫時性建築的設計,對我而言這是很大的轉機,而石之美術館就是開端,暫時性建築很方便,可以拿各類的材料來實驗。我會用一些從未用在建築上的奇奇怪怪材料,也是從這時候開始的。

我與石屋的職人們,不斷地邊做邊思考石材的運用方式,從此對於建材有一番新的認識,在這之前我對於石材是敬而遠之的。

宮澤洋:應該說是避而不用吧?

隈研吾:石材建築給人一種虛假的意象,也就是後現代主義的那種虛假感。例如在混凝土貼上薄薄的一層石片,就會給人這樣的感覺。我不想用這種方法,而是讓石頭本身來產生真實感,石之美術館印證了我這個想法。

宮澤洋:我認為這個建築在石材運用上十分卓越。周圍環境的搭配設計也很不凡。從前面的道路看一覽無遺,兩邊的牆上方也看得到民宅的2樓。為什麼您會做這樣的設計呢?

隈研吾:因為這案子從開始就缺經費。如果資金夠的話,面對道路這面就會封起來,牆也因為預算之故被刪除,導致無法遮住民家的2樓。但是在建造的過程中,反而發現其實這樣的設計也不錯。人們常說「美麗的借景」,即使不美的景物,只要給予輔助線,也可以成為秀麗的景緻,不是嗎?

在設計「水/玻璃」(1995年)的時候,也考慮到利用輔助線。輔助線的對面是海,所以有了美麗的借景。如果輔助線本身就很具有美感,那對面的景也自然會變得更美。我是在這樣的思考之下,石之美術館的矮牆就此孕育而生。

單品材料的一條龍模式:石之美術館

這是2000年完成的「那須.自然素材三部曲」之一。將原有的石造倉庫轉為美術館,隈研吾與石材職人共同想出許多巧思的設計。利用原本分散的環境,透過建築使之一體化,這樣的做法對後來的隈研吾有深遠的影響。

全景是如此的美麗!隈研吾在雜誌上發表時,很謙虛的表示「在型態(輪廓線)上幾乎沒有特別去表現」「只在原有石造倉庫的周圍,用低矮的『圍牆』圍起來而已」。但是,這矮牆的設計效果非常好。旁邊民家的屋頂露出來,看起來整個輪廓線是相連在一起的。

隈研吾最初本是想要設立高牆,隔絕周圍的噪音。可是在預算不足的狀況下,轉念為「如果這樣,不如就向一旁的民家借景」──這部分並沒有被報導,即使雜誌所發表的照片也是左右被裁切掉,所以看不出來。

原有的石造倉庫有兩棟,問題是怎麼使之連結起來?一般的作法應該是在兩棟之間建一座大棟的建築來連結。但是在預算有限的情況下,隈研吾以「群造形」的方式來施作,一反常用手法,做一種不同的嘗試。

兩座石造倉庫的內部是將新增的木材與舊木材靈活的搭配在一起,圍繞整個空間。這裡可以和廣重美術館的量感相對照。之後的「隈流木造」風格,就是從這種粗糙感所衍生而來的。

接著,我們來看主角「石」,令人驚訝的石材使用方式。第一展覽場採「薄板留空」設計,茶室以「彩色石柱」來呈現。第一展示室則是進入的瞬間感到昏暗、看不清楚,等到眼睛習慣了,就可以看到它居然是極薄的大理石;看似平凡無奇的牆面也大有玄機。如果用料理比喻,這就像是單種食材的一條龍套餐。

石之美術館展示的隈研吾格言

我常以「石之美術館」為例,告誡事務所裡不太適任的員工。不適任員工的特質,就是什麼問題都怪罪他人,常感嘆「客人的美感很差、預算不夠、自己老是被分配到預算少但沒意思的工作」。我認為身為一位建築師最不可或缺的特質,就是「從不將問題歸咎於他人」。

為什麼這麼說呢?在建築設計時,如果將問題歸咎於他人,那是無止境的,永遠可以找到無限上綱的理由,預算、法規、美感很糟等等數不完的藉口。建築師所應具備的條件,是不諉過他人,也無視那些隨處可見但其實微不足道的不利條件,只要拚命地去思考,要留下什麼樣的建築給這世間就好。

我會提出「石之美術館」的例子,來教育那些只會將責任推給他人的少爺員工,正是因為像這個條件這麼苛刻的案子非常少,當然這樣說,對於委託人白井先生不好意思。他希望能使用收藏的石材來改建,不過預算又非常低。但感謝白井先生允許我們自由地使用這些石材,我們的石材職人(70歲左右)將白井先生的石材切割運用,在兩位職人互相切磋討論中,創造了誰也沒有嘗試過運用石材的精心設計。比起這樣的苦鬥,你們平常負責的,可以說是天造地設、完美亮麗的案子了,我是以此來激勵那些員工。

在石之美術館之後,我也和白井先生運用許多種類的石材,共同挑戰了各類的建案。與白井先生共事的4年中,我學到了不歸咎他人的奮鬥精神。

購買書籍

博客來購買《隈研吾建築圖鑑》