直行與迂迴——台灣現代建築的路徑

上海當代藝術博物館舉辦展覽「直行與迂迴——台灣現代建築的路徑」,目的在於梳理台灣現代建築的發展脈絡,並展現台灣建築師對於其身份的審慎與反思,直面台灣建築現代性發展與本土話語思考,展覽由小說家、建築師、評論家兼策展人阮慶岳策展,展期由2022年7月16日~10月16日,並向公眾免費開放。

展覽選取了20世紀40年代至今三個世代極具代表性的16位建築師/工作室的近60件作品,涵蓋了沉浸式體驗裝置、各個尺度的模型,並輔以生動翔實的手稿、影片、繪畫、攝影與文獻等。如果想要瞭解台灣現代建築的發展及最新探索,這次機會不容錯過。

直行與迂迴

「直行與迂迴」擷取自台灣應用科學教授何子樂在1999年的同名文章,他以此描述生物系統實現演進與存續的必然手段——單向前進與迂迴調整不斷輪替的振蕩反應。

展覽欲以同一視角觀察台灣現代建築發展的歷史與現在:直行,是在全球化脈絡下對於現代性的學習模仿;迂迴,則是台灣建築對自體位置的反思,建築師在實踐中讓現代建築體系與傳統文化基因相互碰撞及交融。在直行與迂迴的不斷迭代更新中,台灣當代建築開拓出獨特的演進之路。

本次展覽由「建築的整體」、「建築的無為」,以及「建築的態度」三個篇章組成。展出建築師(按姓氏首字母排序):陳其寬、陳宣誠、邱文傑、漢寶德、謝英俊、修澤蘭、郭旭原、黃惠美、李承寬、李祖原、廖偉立、王秋華、王大閎、吳增榮、姚仁喜、曾志偉。

台灣交通大學應用科學系教授何子樂,1999年發表名為《單向與迂迴》的文章,指出自然現象中頻繁可見、有如箭靶或螺旋的圖案,其實是生物系統經由直行與迂迴的振蕩反應,所自然達成演進的圖案現象。若以同樣的模式,來觀察台灣的現代建築演化歷程,也可見出同樣現象的跡痕。

伴隨著時代政經背景的變化,建築發展也在直行與迂迴間不斷更替演進,直行可以看作是在全球化脈絡下對於現代性的學習模仿,迂迴則是對於自體位置究竟何在的反芻思索,兩股力量隨著時代政經環境變化交替演繹,同時也建構出台灣當代建築的時代身影。

冥想,重返原初

展覽的序章「建築的整體」在一座「大冥想室」內開始。由曾志偉帶領的自然洋行建築師事務所在PSA二樓平台建起的冥想室,模擬了台灣常見的簡易農務設施——網室構造。網室以80%及60%空隙合成的微光澤和透風性,形成了適於農作物生長的微氣候狀態,成為控制天然環境與農作物的平衡機制。

網室空間是模糊灰色化的,適於世隔絕的獨處。暗室內部交融的影像、燈光、聲音等精神之物,皆在模擬自然與建築的交織:原始樹林下的婆掌幽影重重疊疊的深處,蘊藏著神秘未知的氣息,力圖激發體驗者對多重感知的覺察與無限猜想,重返原初和諧的身體意識與精神狀態,令人產生了莫名的敬畏和則隱之心。影像區內的大螢幕如同作為建築之眼的窗戶,承載著連接自然的接口。

少少——原始感覺研究室/自然洋行

網室構造的策略與自然洋行在士林外雙溪的山林中的實驗場域「少少——原始感覺研究室(siu siu – LAB OF PRIMITIVE SENSES)」有著異曲同工之妙。人與建築物的關係不再專一,而是失去主從,僅僅取決於個人當下的感受。這樣不切實際的短暫隔絕是完全無法對應日常文明生活所需,但卻可以直接感受到現代人類對自然關係共通的某種本能和療癒力量。

人與建築物的關係不再專一,而是失去主從,僅僅取決於個人當下的感受。這樣不切實際的短暫隔絕是完全無法對應日常文明生活所需,但卻可以直接感受到現代人類對自然關係共通的某種本能和療癒力量。

冥想室後的走廊陳列著自然洋行過往的5件作品,主要包含歷史建築改造、實驗性住宅、新型態研究機構,以及一直在探索的輕質、異材質構造及其運用向度可能性發展。

關於「自然洋行」

自然洋行由曾志偉於2003年創立,工作室主要設計思考建築、環境、感知等複合因素規劃而成的完整場域。此次展出的幾件作品便向觀者傳遞了以曾志偉為代表的新世代建築師們對宇宙、自然、建築與人整體關係的思索。

「為」與「無為」

展覽的「建築的無為」聚焦建築師謝英俊關於現代民居以及「沒有建築師的建築」的探索。謝英俊長年致力於生態建築的設計與建設,他認為建築與當地的自然生態、社會、文化、經濟緊密相連,這是現代建築及現代主義建築師所無法介入的領域。

建築師應該正視這種「無為」,放棄對於環境的過度干預,接受建築同植栽等一切生態元素一樣具有永續發展的生長狀態。建築師的有所「為」可以依靠就地取材、低成本、以及適用當地環境的技術,讓村民也能參與到符合綠色環保、節能減碳的現代化建設中。

展廳遴選了謝英俊建築實踐裡的6個代表性案例,配以模型、手稿與文獻,勾勒出他對建築師「為」與「無為」的凝練思考。

展廳內部放大的構造細部,以及建築師配合村民建造過程的照片,都是謝英俊在實踐中堅持弱化建築師角色,鼓勵家屋居住者的親身參與的呈現。只有將社會、文化、經濟條件融入建築作為的思考本體,才能直擊建築所為究竟為何的本質問題,促使居所產生更加繽紛的樣態。

開東合西

最後一個篇章「建築的態度」針對過往70年的台灣現代建築發展歷程,以題名「經典凝看」、「開東合西」與「人與土地」區分三個世代,展示12組14位建築師的設計,串聯起台灣現代建築的發展脈絡。依循歷史脈絡的視角觀看,回顧在直行與迂迴間的回蕩現象,如何影響台灣現代建築的整體發展。

「建築的態度」

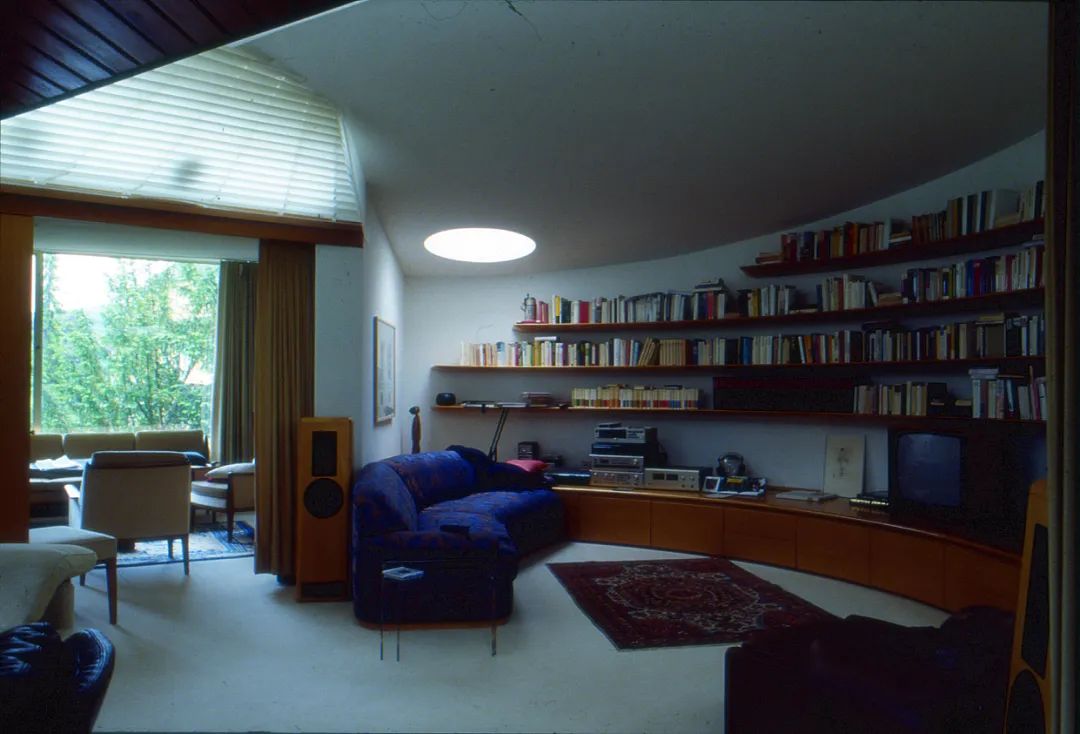

其中「經典凝看」選取了王大閎、陳其寬、李承寬、王秋華和修澤蘭的經典代表作,注重表現台灣第一代現代建築師基於時代背景圍繞全新建築空間的思考與實踐。

李祖原、漢寶德、姚仁喜和吳增榮在70年代至80年代中期的建築作品,成為他們在「開東合西」間摸索本土的建築觀念與語言。

「人與土地」則關注80年代後期以來,經歷經濟環境的巨大轉變與自然災害後,在多元價值盛行的文化環境中,台灣的建築領域對建築在社會、文化等多層面意義的反思與再討論。

此一部分以廖偉立、邱文傑、郭旭原+黃惠美、陳宣誠5位建築師作為代表,以圖紙、模型以及裝置展示台灣建築發展的最新動向。

此次展覽的內容大部分源自《建築的態度:戰後台灣建築師群像系列》一書,為阮慶岳與王增榮針對台灣戰後十三位重要建築師進行的建築評論及對談記錄。

台灣建築師面對新舊交替的處境,積極尋找自身定位,面對未來的可能性。同時,台灣建築在面對現代性的全球化挑戰下,走出了既直行也迂迴、蹣跚卻可佩的漫長路徑。

策展人與展覽講座

阮慶岳簡介

作為跨界小說家、建築師以及擁有多次策展的阮慶岳,善於以生活建築展為主題,進行鏈接城市居民、土地關係的策展思考。基於《單向與迂迴》的啟發,他以同一視角觀察了台灣現代建築發展的歷史與現在,即直行,是在全球化脈絡下對於現代性的學習模仿;迂迴,則是台灣建築對自體位置的反思,建築師在實踐中讓現代建築體系與傳統文化基因相互碰撞及交融。在直行與迂迴的不斷疊代更新中,台灣當代建築開拓出獨特的演進之路。

在7月16日的展覽開幕式上,策展人阮慶岳和幾位建築師首先圍繞 「台灣建築的在地批判」與「都市策略的陣地戰及游擊戰」兩個分主題進行分享和討論。

展出期間進行的數場學術探討講座和對談將一直持續到九月,屆時將為觀眾帶來更為深入的有關台灣建築現代性的學習和接受,以及與台灣本土建築爭奪話語等問題的思考。