日前,2025年大阪世博會總設計師藤本壯介在一次採訪中公佈了世博會整體規劃的一些細部:

他在場館外圍設計了一條長2000公尺的環狀迴廊,該迴廊通至各國家館,完全使用木結構設計,這個直徑近700公尺,高12公尺的環狀迴廊柱樑縱橫交錯,可以保護人們免受陽光和雨水的侵害。

竣工後,它將成為世界上規模最大的日本木結構建築。

訪客可以向上至屋頂,周圍沒有高大的建築,因此可以清晰地看到純淨的天空。

在五十多年前的1970年,大阪就已作為亞洲首座舉辦世博會的城市,登上了世界建築舞台,那年的世博會熱鬧非凡,不少頗具未來感的建築設想被展示出來。

五十多年後的今天,世界已經發生了翻天覆地的變化。

2025年世博會的主題定為「為我們的生活設計未來社會」,以應對環境變化,希望各國重新考慮我們的生活方式,提供永續發展解決提案。

「一切始於世博會」——這句響亮的格言,蘊含著一個多世紀以來世博會對人類文明進步的深刻理解。

從建築角度講,每一屆世博會的展館,都幾乎凝聚了世界各國建築的最新發展成果和最前沿的思潮,對現代建築產生了巨大的推動作用,具有革新性的意義。

在世博會170多年的歷史上,曾有不少改變建築史的「見證奇蹟的時刻」。

水晶宮:預鑄裝配體繫帶給世界的奇蹟

1851年英國倫敦萬國博覽會,是世博會的開端,誕生於本屆博覽會上的「水晶宮」,被譽為「現代建築的第一朵報春花」,它以鋼鐵為骨架、玻璃為主要材料,並採用預鑄構件,降低了造價,對現代建築、工業設計史都產生了深遠的影響。由於當時人們從來沒有見過那麼光潔與輕巧的建築,因此稱它為「水晶宮」。

整座「水晶宮」是一組十分靈活的組裝構件,以2.4公尺為基本模數,可以組成7.3公尺~21.9公尺的一系列跨度的鋼構,由於它的成批生產和系統組裝,建造變得十分簡單,總共只用了四個月的時間。

水晶宮顯示了一種把實用、技術以及經濟放在首位的設計思想,預鑄式系統的運用,以及用玻璃和鋼材作為建築材料,都流行至今。

水晶宮在100多年後的今天依然對現代建築,乃至工業設計有著深遠的影響,貝聿銘設計的巴黎羅浮宮門前的玻璃金字塔便是受其影響,充分顯示了鋼筋和玻璃所能達到的極限。

艾菲爾鐵塔:機械美學向古典主義美學宣戰

巴黎城市的象徵、19世紀鋼鐵結構的代表作艾菲爾鐵塔,是1889年第四屆巴黎世界博覽會的會場標誌。

艾菲爾鐵塔展現了當時世界上金屬和機械發展的最高水平,高達312公尺(現高為324公尺),成為當時全世界最高的建築。

建築師認為建築美學的第一條原則是建築物的主要線條必須完全符合其目的,在艾菲爾鐵塔的設計中,主要考慮的就是塔如何能抵擋住風力。給人以力量之美的四根外露桿的曲線是經過計算得出的結果,鐵塔的空透有利於讓它禁受住強風的侵襲,是確保穩定性的關鍵。

其實艾菲爾鐵塔最難以克服的並不是技術問題,而是人們固有的審美標準,它挑戰了大多數人習以為常的古典審美,莫泊桑等47名巴黎精英知識分子曾聯名發表的公開信,稱這座鐵塔是一個毫無靈魂且粗俗不堪的工業巨怪。

艾菲爾鐵塔的工業美學也許並不能獲得所有人的肯定,但它將機械美學植入人們心裡,艾菲爾鐵塔是工業時代的最佳象徵。

巴塞隆納德國館:開創現代建築新紀元

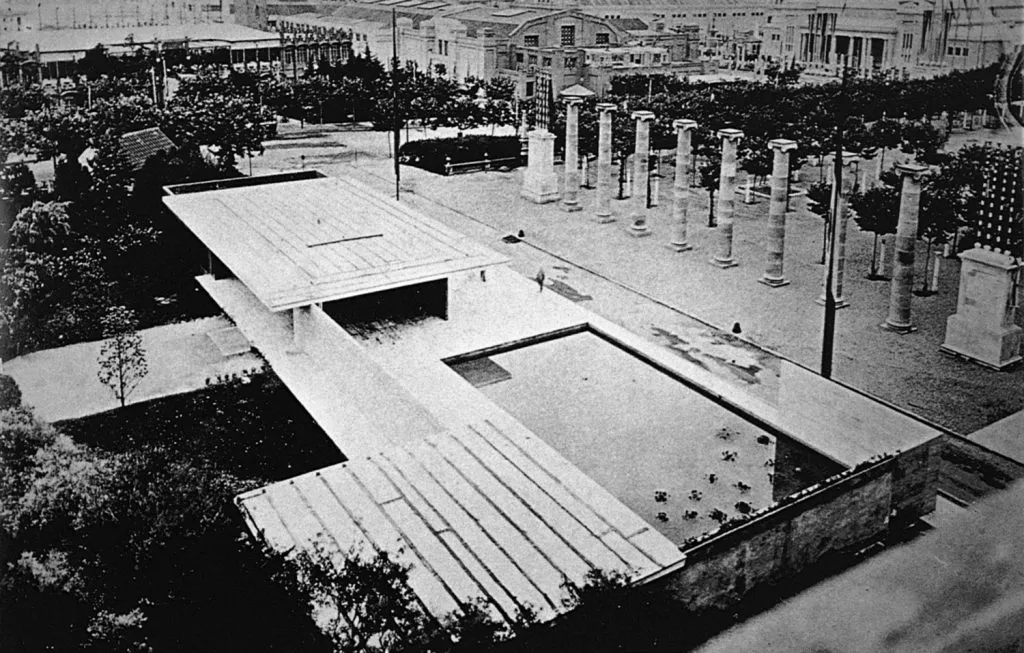

密斯·凡·德羅(Ludwig Mies Van der Rohe)是現代主義建築設計著名的大師之一,他提出了著名的「少就是多」的現代設計原則。1929年的巴塞隆納博覽會上,密斯·凡·德羅設計的德國館顯得特立獨行,也為建築界帶來一番震撼,這座場館標誌著現代建築的誕生。

巴塞隆納世博會德國館的頂部是鋼筋混凝土薄型平頂,整個屋頂用鍍鎳的鋼柱支撐,室內空間寬敞,僅僅採用大理石和半透明的玻璃薄壁作不完全的分隔。德國館開放自由、精心配置的室內空間在今天看來都是輕靈優雅的極致。

密斯拋棄傳統煩瑣的裝飾紋樣,簡化建築結構體系,精簡結構構件和建造形式,使建築成為由直線、直角、長方形、長方體組成的幾何構型圖,從此開啟了重機能、輕裝飾為主流的現代建築風格的審美新紀元。菲利普·約翰遜、貝聿銘等建築師都是他的追隨者。

04

蒙特婁世博會:「輕盈」成為新一代建築師的追求

1967年加拿大蒙特婁世博會以「人類與世界」為主題,為改善人類的居住環境,創造新城市空間提供了不少創造性的解決提案,推動了工業化建築的全球性發展。

在這屆世博會上,「輕型建築」登上了舞台。

引人注目的美國館,是一個巨大而通透的球體,規則排列的桿件在陽光下熠熠發光,像一顆閃耀的寶石,它的設計者是美國建築師理查德·巴克敏斯特·富勒(Richard Buckminster Fuller),他提出「少費多用」的思想,運用鋁和玻璃等材料有效率設計,注重建築輕巧簡潔,用輕型結構提高空間利用率,影響了後世眾多建築師。

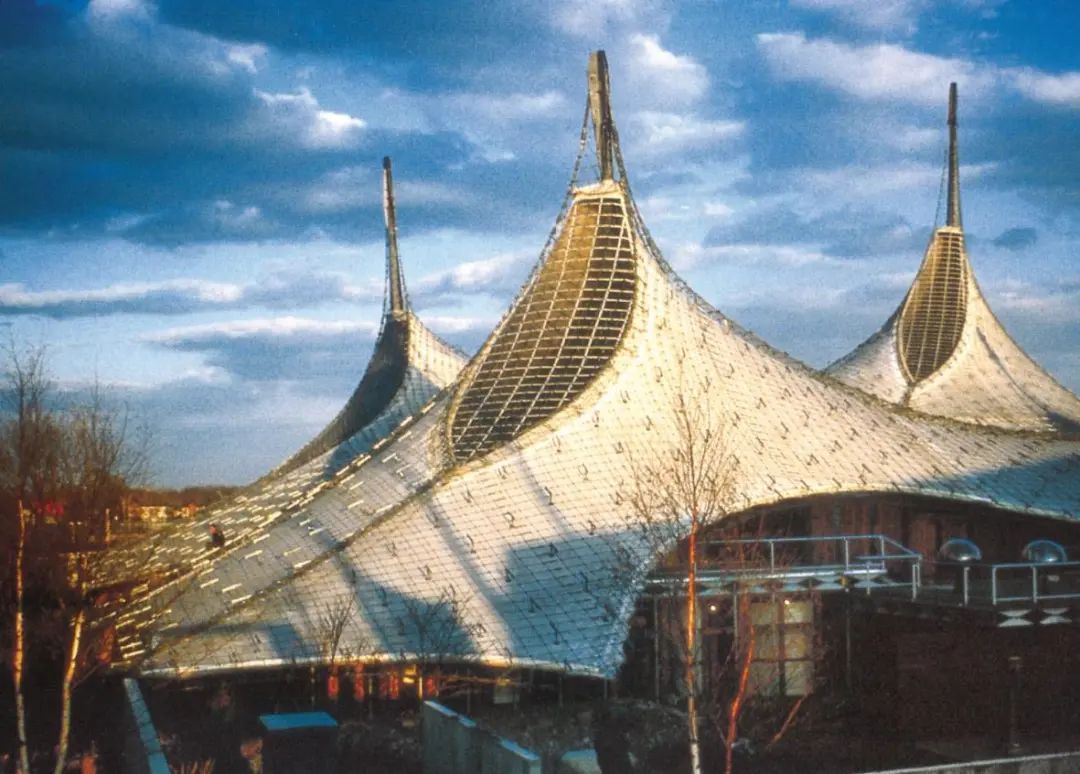

1967年蒙特婁世博會的德國館,建築師弗雷·奧托首次使用了大規模的索膜結構,並在短時間內完成現場組裝。該建築設計巧妙結合當地地形,運用精巧演算法選取著力點,用輕質架構、環保與高強度的材料搭建起不規則的「大帳篷」,既美觀又便於安裝拆卸。

弗雷·奧托在50多年前對於建築輕型結構的研究,對今日的建築設計仍有重要的意義。

此後,「輕型結構」在現代建築領域頻繁出現,從選材到理念,「輕盈」成為新一代建築師、工程師的追求,今天的不少大型場館建築,都採用了輕型結構、膜結構的營造廠式。

大阪世博會:「新陳代謝派」的未來宣言

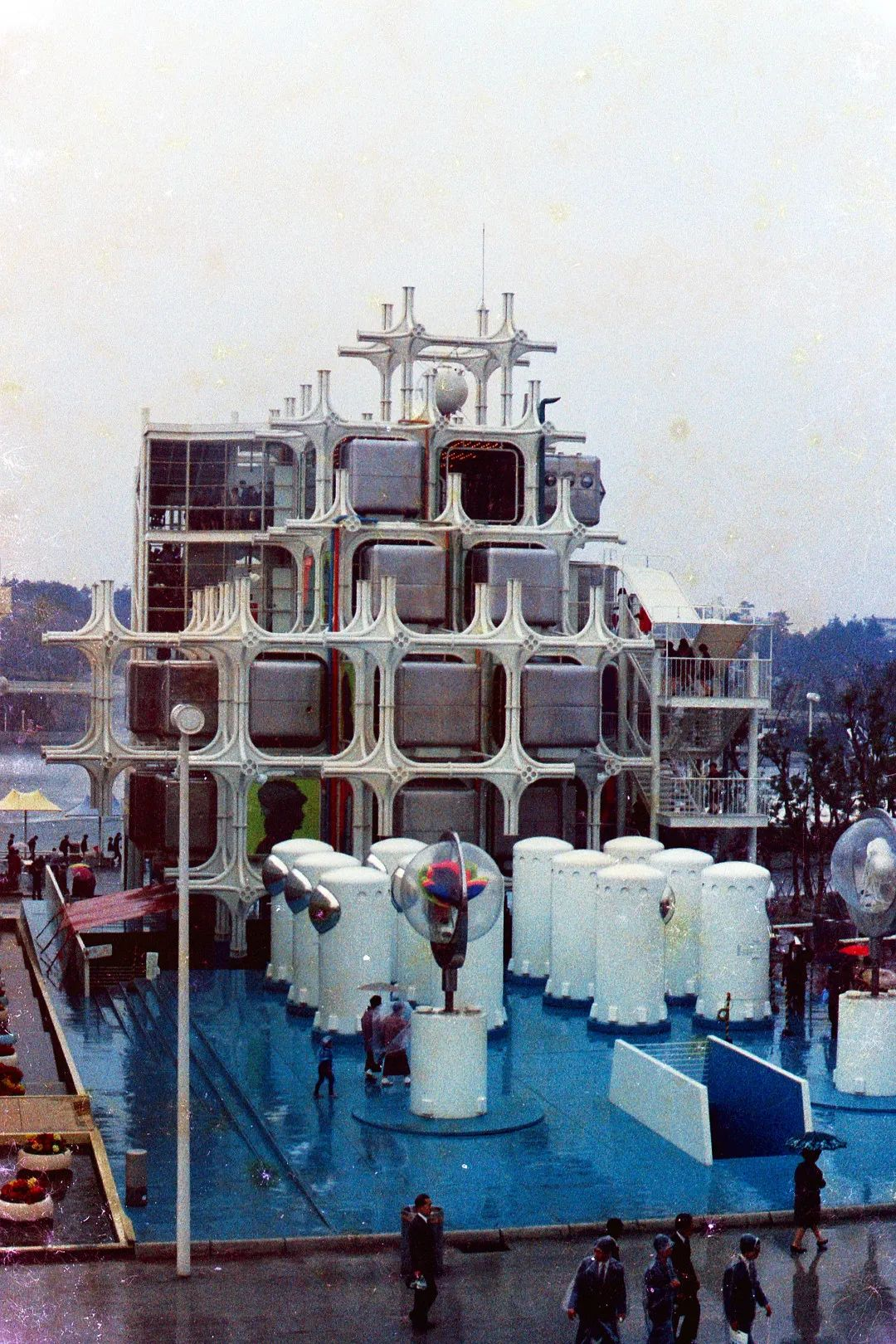

1970年大阪世博會的主題是「人類的進步與和諧」,這屆世博會的展館展示了包括預鑄框架、拉伸結構、充氣穹頂、新陳代謝和太空旅行等諸多建築和城市實驗,成為有史以來最具先鋒性的集中建築展示之一。

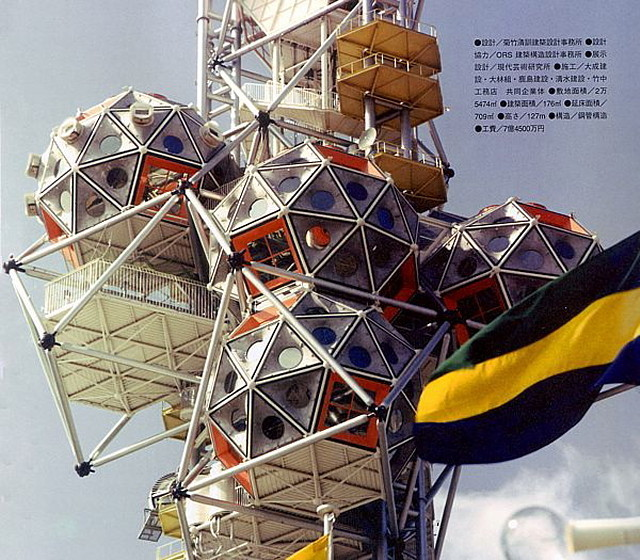

1970年大阪世博會的基地由第9屆普利茲克建築獎得主丹下健三與西山卯三聯合規劃,在這屆世博會上,日本建築「新陳代謝派」正式向公眾亮相,暢想了20世紀70年代之後的資訊社會,像細胞的新陳代謝一樣,建築也可自由增長更迭。

丹下健三、黑川紀章、菊竹清訓等建築師都參加了博覽會會場的規劃和設計,並推出各自的空間構思,對日後日本建築創作風格的形成起了決定性作用。

黑川紀章設計的Takara Beautilion展館,以彎曲金屬鋼管作為骨架,它們彼此交叉成十字形,在鋼管之間安置一個個立方體空間,整個十字金屬骨架中安置方形膠囊艙,這些方艙可以被靈活拆卸或移動。

以此概念所衍生的「新陳代謝主義建築」的經典作品——日本東京中銀膠囊塔,於1970年開始興建,直至1972年完成,被視作現代建築史上首座真正以「膠囊艙」形式興建的建築。

雖然現在中銀膠囊塔已被拆除,「新陳代謝派」運動也成為現代建築史上的一個片段,但它卻對後來的城市建築產生了長久的影響,今天,人們已經越來越接受「城市與建築如同一個生命體」的概念。

漢諾威世博會:讓建築成為人類精神上的庇護所

2000年漢諾威世博會「人類、自然、科技」的主題,在一批展館建築中得到了充分呈現,各國展館以各種手法探討生態、環保和永續發展,預示著現代建築發展的又一新趨勢。

日本建築師坂茂與德國建築師弗雷·奧托共同設計的日本館受到多方關注,這座巨大的波浪形建築,是由紙筒覆以紙質的遮篷製成的,藉由了現代技術向傳統的建築材料進行了挑戰。

這也是一座「可逆」的環保建築,在世博會結束後,紙管建築被拆掉「打包回日本」,做成了給小學生使用的練習冊。阪茂這樣評價這件作品:「別的建築一旦竣工,便宣告完成,而我的這個建築,我希望它在拆毀時,才宣告完成。

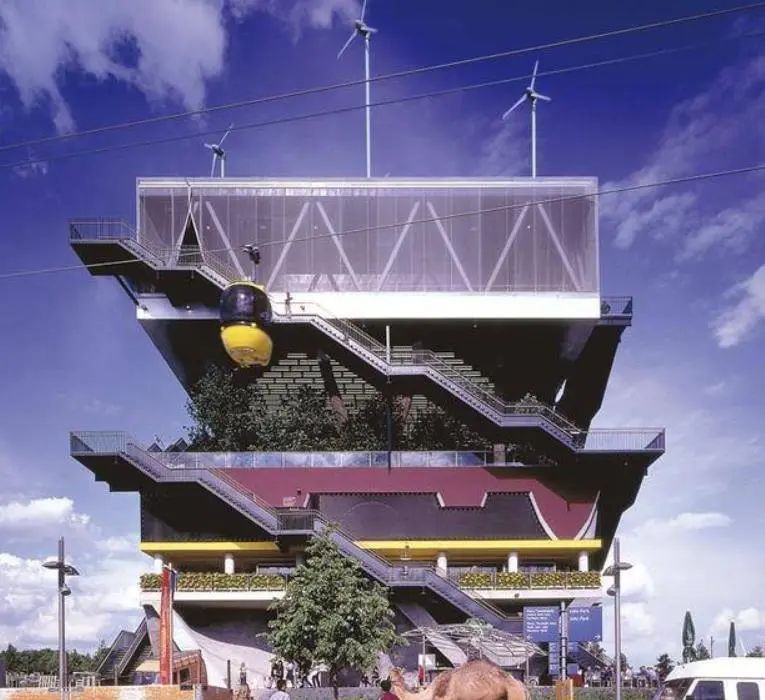

荷蘭建築師事務所MVRDV設計的荷蘭館則將整個荷蘭的風景壓縮在一個三明治式的建築中,這座建築是一個自給自足的微型生態系統,具備自給自足的能源和水循環系統,頂層風車產生的電力可提供照明用電,太陽輻射產生的熱能可以儲存在六層的湖泊中,二層的生物群還可以提供生物能。

上海世博會:傳統文化的高調回歸

2010年上海世博會的主題是「城市,讓生活更美好」,這屆世博會是參加人數最多的一屆,打破了無數世博會歷史上的紀錄,世博會試圖展示中國的驚人進步,凸顯中國作為一個全球大國的地位。

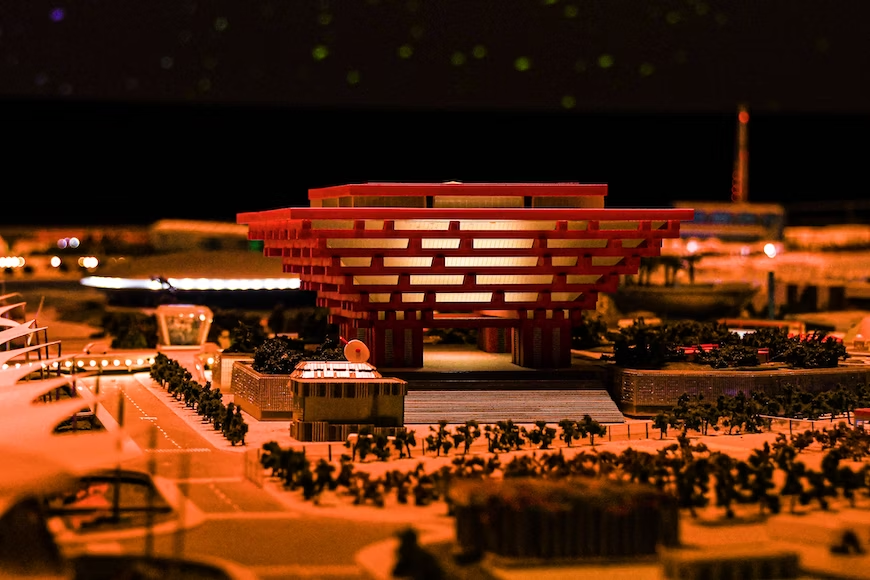

2010年上海世博會中國館,是最突出的國家館建築之一,高調地展現了傳統文化的回歸。

中國館建築外觀以「東方之冠,鼎盛中華,天下糧倉,富庶百姓」為主題,表達了中國文化的精神與氣質。大面積地採用大氣、沉穩的「中國紅」作為建築物的主色調,一共用了7種不同的紅色,外觀4種,裡面3種,在視覺上達到整體通透而正統的效果,場館居中升起、層疊出挑,斗拱造型讓人一看便知是中國的,也顯示了現代工程技術的力度美與結構,很好地完成了傳統建築的當代表達。

國家館和地區館的整體配置隱喻天地交泰、萬物咸亨,也呈現了東方哲學對「天」「地」關係的理解。國家館為「天」,如同雕塑高聳於上,宛如華冠高聳,天下糧倉;地區館為「地」,如同基座延展於下,寓意社澤神州,富庶四方。

有評論說,現在的世博會似乎失去了以往引領世界潮流的銳氣,更像是一場「舞台晚會」,不同國家和主題的展館也很難辨別,很難再從中感受到獨特的建築文化和創新。

從目前已經公佈的2025年大阪世博會的整體規劃和各國展館來看,你有沒有感受到新的驚喜呢?

2025年大阪世博會中國館,設計提案為「中華書簡」,其外觀取形於中國傳統的書簡長卷,融合竹子、漢字、書卷三個主要元素,展示了道法自然、天人合一的中華文明精神標誌和文化精髓(圖源:中國建築設計研究院)

延伸閱讀:2025大阪世博瑞士館:輕盈球體織未來,展現永續理念