不少人已經相當熟悉紐約高線公園(The Highline),這是一個位於紐約曼哈頓中城西側的線型空中花園。她原本是1930年修建的一條連接肉品加工區和三十四街的哈德遜港口的鐵路貨運專用線,後於1980年功成身退,一度面臨拆除命運危險。

在地組織高線之友的大力保護下,高線終於存活了下來,並竣工了獨具特色的空中花園走廊,為紐約贏得了巨大的社會經濟效益,成為國際設計和舊物重建的成功典範。

紐約高線公園有多成功呢?由數據顯示

2006年高線公園改建開始後,臨近高線公園的建照執照申請增加一倍,至少有29個大型開發計畫動工,帶動的總投資超過20億美元,產生12,000個工作,新建2,558套居住單元,1000間酒店客房,至少新增5萬平方公尺的辦公空間和近1萬平方公尺的藝術空間。

邁阿密 The Underline的背景

與The Highline相比,The Underline名氣尚小。簡單地介紹一下。

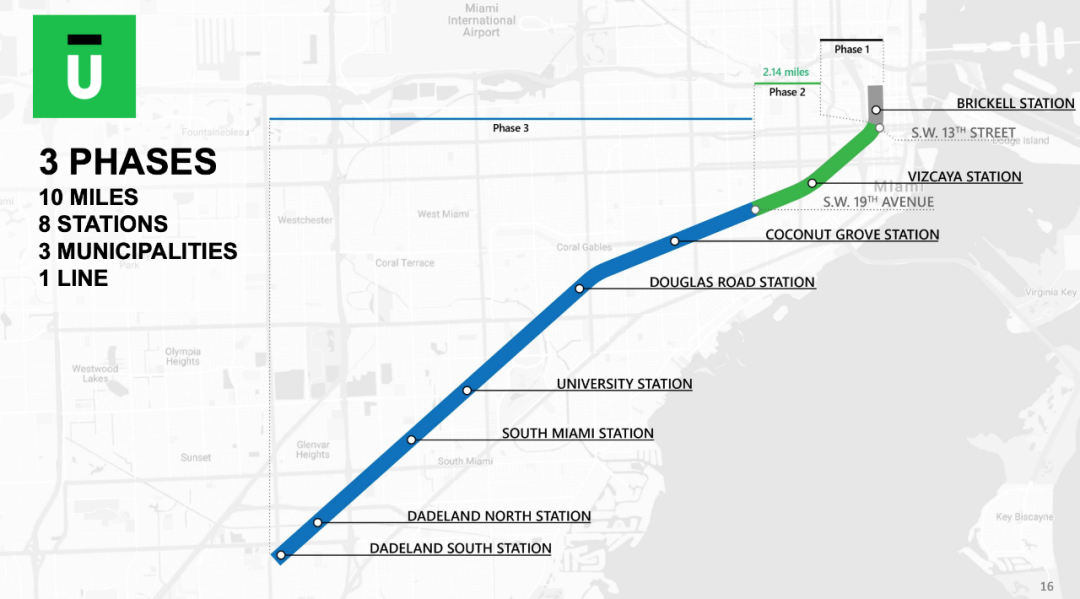

The Underline是位於美國邁阿密的帶狀公園。其規劃分做三階段,串連北至邁阿密河附近布裡克爾大街、南至達德蘭(Dadeland)地區,行經9個車站,長達10英裡(約16公里)、總面積高達120英畝。

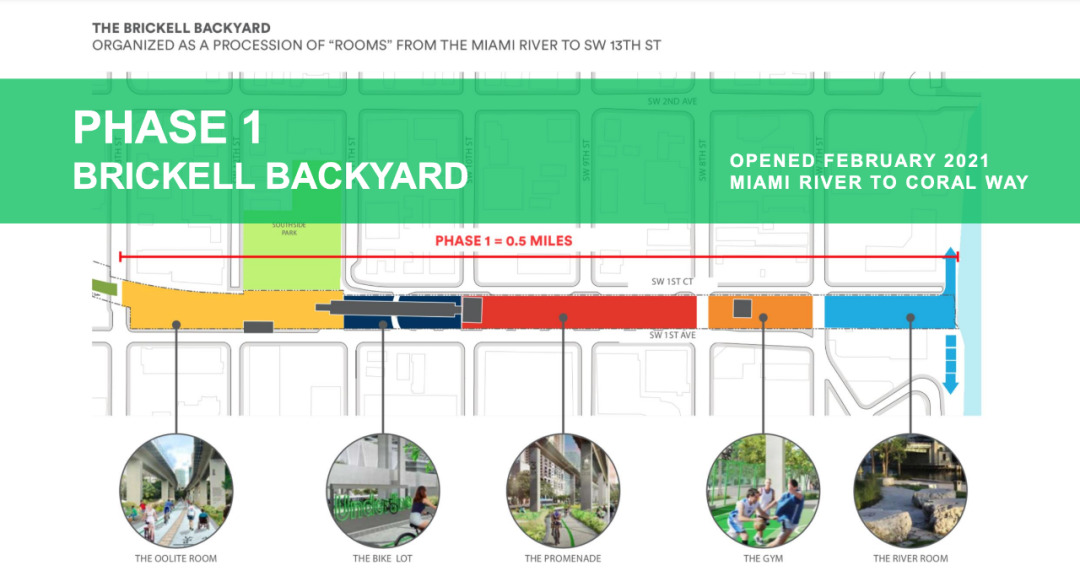

目前一期已完成,是位於整體計畫最北端、長0.5英里的Brickell Backyard(見上圖),The Underline這個計畫,要從一個人說起。

當地「普通居民」Meg Daly

2014 年,當地「普通居民」Meg Daly遭遇了一次事故,當時她雙臂骨折,無法開自己的車,於是只好搭乘邁阿密地鐵前往復健治療。在前往地鐵站、行經高架捷運下方時,作為Highline Network 一員的她,發現這裡雖髒亂、不受歡迎,卻在夏季氣溫仍然涼爽。後來她又來了一次,整個高架捷運下的廊道只有她一個人,而邁阿密需要更多的綠地公園!

這不就是解決提案嗎?把公園建在高架橋下!

當她與其他人討論這個想法時,朋友們都鼓勵她。於是她便創辦了非營利組織Friends of The Underline,與同樣希望擁有更多綠色空間、安全行路空間的社區居民們,一起發起募資活動——最終募了1個多億的資金,找來了設計過紐約高線公園的團隊James Corner Field Operations,轟轟烈烈地開始了!

Meg Daly是什麼人?

一般人會有很大的疑問,為何這位當地居民Meg Daly為什麼會有這麼大的能力?是美國人特別鼓勵創新、容納新想法嗎?還是因為她的熱情她的堅持她的美好願景打動了邁阿密人民嗎?

原來,Meg Daly的父親是Parker Thomson,美國著名律師,為很多名門望族打過官司。他也是佛羅里達州第一家電視台 WTVJ 的所有者,曾捐贈 3 億美元建立了阿德裡安·阿什特表演藝術中心,是該表演藝術中心信託基金的主席,在當地有非常大的影響力。

八卦之後看作品…..

邁阿密The Underline的設計巧思

The Underline的規劃以及設計構思相當精巧,設計主要目標就是導入人流,增加The Underline的使用率。

首先,The Underline設計了非常多的入口、與周圍社區的連接接口,增加了自行車道與人行道,並順著高架捷運路線串連起邁阿密市中心與南邊郊區。同時,公園步道也連接著周圍社區的小徑,活化原本鄰近、卻被分隔的區域。

另外,設計也遵循「因勢利導」的原則,設計了「房間」的概念,與芝加哥水岸有異曲同工之妙。

設計團隊James Corner Field Operations在The Underline以「房間」為概念,運用高架橋下大量相鄰而未開發的土地,為各街區設計了提供不同用途的設施:

The River Room:鄰近邁阿密河岸,設有寵物友善區、蝴蝶花園,設計大片綠地。

The Urban Gym:往南走就是The Urban Gym,提供籃球場、迷你足球場、重訓及團體活動基地。The Promenade:作為社交空間,可以用餐、下棋。

The Oolite Room:保留原本自然鮞狀岩石塊,凸顯當地特色。

營運對於The Underline的重要性

營運的主要目標也是導入人流。為此,The Underline組織團隊Friends of The Underline、The Underline Conservancy精心經營,提供24 小時維護環境安全、也持續舉辦各式活動,如瑜珈、種植栽、領養小動物等等。

還有藝術活動,The Underline與積極改善公共區域藝術的團隊Miami-Dade County Art in Public Places合作,邀請藝術家將這裡成為具有美感的戶外藝廊;作為連接社區的中介點,這裡也連結周圍24所學校、在地各領域單位,共同舉辦各式各樣的活動。

問題探討

邁阿密人會真正地使用The Underline嗎?

我們對此並不看好。

首先邁阿密是濱海城市,自然條件優越,有許多海灘,想要休閒放鬆的市民可以輕鬆享受到自然。

The Underline雖然說提供了城市中的「綠地」,但其地理位置有兩個致命點:空氣污染、交通噪音。

高架橋承載著繁忙的交通流量,橋上橋下車流滾滾,在電動車普及之前,人們在高架橋下進行活動就會吸入空氣污染物。交通越繁忙、橋下空間污染越嚴重,繁忙的交通也讓整體噪音偏高,影響市民的身心健康。

許多大城市裡,也有類似的高架下的運動場,但動輒打造橋下運動基地,卻不考慮運動健康的條件,一味追求「網紅效應」,實在不可取。像高架橋下大建露天運動場這般適得其反的案例,越少越好。

邁阿密人民肯定也看到了空氣污染、交通噪音的問題。

Th Underline會有紐約的「The Uighline效應」嗎?

隨著曼哈頓 1.45英里長的高線公園大獲成功,世界各地都出現了翻版,像是首爾路7017空中花園(MVRDV設計)、台中綠空鐵道1908(Mecanoo+上典景觀+謝文泰建築師事務所設計),以往城市中的廢棄或未充分利用的鐵路線、機場和工業水濱區轉眼變成了香饃饃,彷彿城市的復興就靠他們了。

但要注意:真正實現「The Highline Effect」,需要的不僅僅是單點作品的「顏值提升」,更要有三個支柱:住宅及密集人口、帶動沿線大量的工作機會,以及升級的交通系統。

The Underline在這些方面的關注力度還遠遠不夠,也可能永遠都做不到,但如果做不到這三點,作品就很難持續營運下去。

應該如何處理高架橋下的閒置空間?

高架是城市交通的大動脈,在高架下難免會有大面積的空間被閒置,在一個越來越擁擠的城市,精細化考慮空間資源是未來的趨勢,很多人都在思考如何利用高架下的空間,甚至還成為一門生意。

在美國,很多商業儲藏空間就位於高架下:

首先它的交通方便,節約了物流成本。

另外,儲藏空間不需要太多的照明、對空氣品質要求不高,屋頂修繕也因為其上有高架而減少了雨虹維護的成本。

simply self storage最近被黑石入股,可見這個行業的商業模式還是很被資本看好的。

我們究竟應該如何看待一個城市更新計畫?不僅要看是誰操刀、看是誰做的設計、看是誰在營運;更要看其背後的邏輯是否成立,是否有長期影響力,是否達到了最優的資源配置。單純地看「顏值」,聽「故事」,很可能導致只獲得掌聲卻難以維護的問題。