《東京計畫1960》(東京計画1960、とうきょうけいかく1960)是由東京大學丹下健三研究室於1961年1月1日發表的東京都市改革構想。此計畫以東京在高度經濟成長期間人口迅速增加為背景,構想提出在東京灣上橫跨的梯形結構物作為城市軸線,藉此打造一個可容納一千萬人口的線形都市。由於具強烈衝擊力的模型照片曝光,此構想不僅在建築界引起關注,也在一般社會間造成轟動。

背景:首都圈的人口增加

二戰後的日本進入高度經濟成長期,首都及最大都市東京與其近郊地區的人口急遽成長。在1955年至1965年的十年間,首都圈人口增加約203萬人,而下一個十年預測將再增加375萬人。1958年制定的第一期《首都圈基本計畫》,規劃透過抑制既有市街地人口、設置綠帶於外圍,以及於綠帶外興建工業園區來建立衛星城市。然而實際上所採行的政策——即抑制市中心工業地發展——未能有效控制東京作為中樞業務區的人口成長;而在臨海地區與首都圈邊緣開發的工業用地,反而進一步加劇東京的過密現象。

在這樣的背景下,日本都市計畫界自1960年前後起,圍繞「應該抑制還是容許城市過密化」的討論逐漸活躍。1960年建設省提出的廣域都市計畫構想立場偏向前者,隨後於1962年通過的《新產業都市建設促進法》則開始實行將工業都市機能外移至東海道邊緣的計畫。另一方面,由日本住宅公團、前川建築設計事務所與清水建設合作,在東京灣岸建造了晴海高層公寓,此為集合住宅範例之一,日後參與《東京計畫1960》的大高正人也曾參與該計畫。

丹下健三的都市計畫思想

丹下健三自前川建築設計事務所轉任東京大學助教授(1946年),並因1953年於廣島市復興計畫競圖中獲勝而嶄露頭角。他在1955年設計了廣島和平紀念資料館,1958年建成香川縣廳舍,1957年完成了東京都廳舍(丸之內廳舍)。他當時是日本建築界的領導人物之一,在都市計畫領域亦活躍於日本多地的戰後復興計畫。

在1950年代,丹下認為東京都心人口集中是經濟復興所需的必然現象,因此他主張應在人口最密集的都心、尤其是有樂町附近建設公共建築。不過,進入1950年代後期,他逐漸意識到人口不只集中於都心,也向新宿、池袋、澀谷等山手線主要車站周邊擴散,導致整個東京都面臨過密問題。

這樣的現實認識促使他逐步從傳統的同心圓城市模型中轉變,關注如何在過度人口流入的狀況下實現有計畫發展的「線形都市」模式——這也成為《東京計畫1960》的核心思想。同一年秋天,他赴美國麻省理工學院(MIT)擔任客座教授,並指導學生以波士頓灣為對象,規劃包含高速公路與可容納25,000人的集合住宅。此課題的研究成果,也被納入《東京計畫1960》的構想中,作為對「新城市形式」的實踐探索。

海上都市建設構想

在東京灣興建海上都市的構想,並非始於《東京計畫1960》。早在1959年,民間智庫「產業計畫會議」便提出在東京灣內填海造陸並建設新都市的《新東京計畫(ネオ・トウキョウ・プラン)》。

該計畫由曾任住宅公團總裁的加納久朗所主導,他在前一年出版的小冊子中提到,新首都的名稱可稱為「大和(ヤマト)」,並強調新東京計畫是「絕對必要的規劃」。熟悉加納的千葉縣一宮町教育委員會學藝員江澤一樹推測,此構想可能反映了加納擔任住宅公團總裁期間在土地徵收方面所經歷的困難。此外,國內的年輕建築師之間也積極提出海上都市的構想。

舉例而言,菊竹清訓於1959年提出「海上都市」的構想,試圖在海上的人工地盤上建設新都市,以解決土地短缺、自然土地所有權問題及地形限制等困境。同年,大高正人亦提出「海上帶狀都市」構想,在延續加納構想的基礎上,計畫於東京灣填海地上建設高層集合住宅。1960年,為迎接在東京舉行的「世界設計會議」,日本方面組成了名為「代謝派(メタボリズム)」的小組,成員包括菊竹清訓、大高正人、槇文彥、黑川紀章與川添登。該小組的成立,亦是為了彌補原預定擔任大會主角的丹下健三因赴美MIT任教而無法出席的缺口。

構想:計畫與發表

丹下健三在美國任教期間,指導東京大學研究室的學生研究東京的建築總量、住宅建設現況、交通流量、土地用途構成、人口結構、住宅的有效需求以及人口區域間的移動情況。這些研究結果後來作為學生的畢業論文與碩士論文完成。

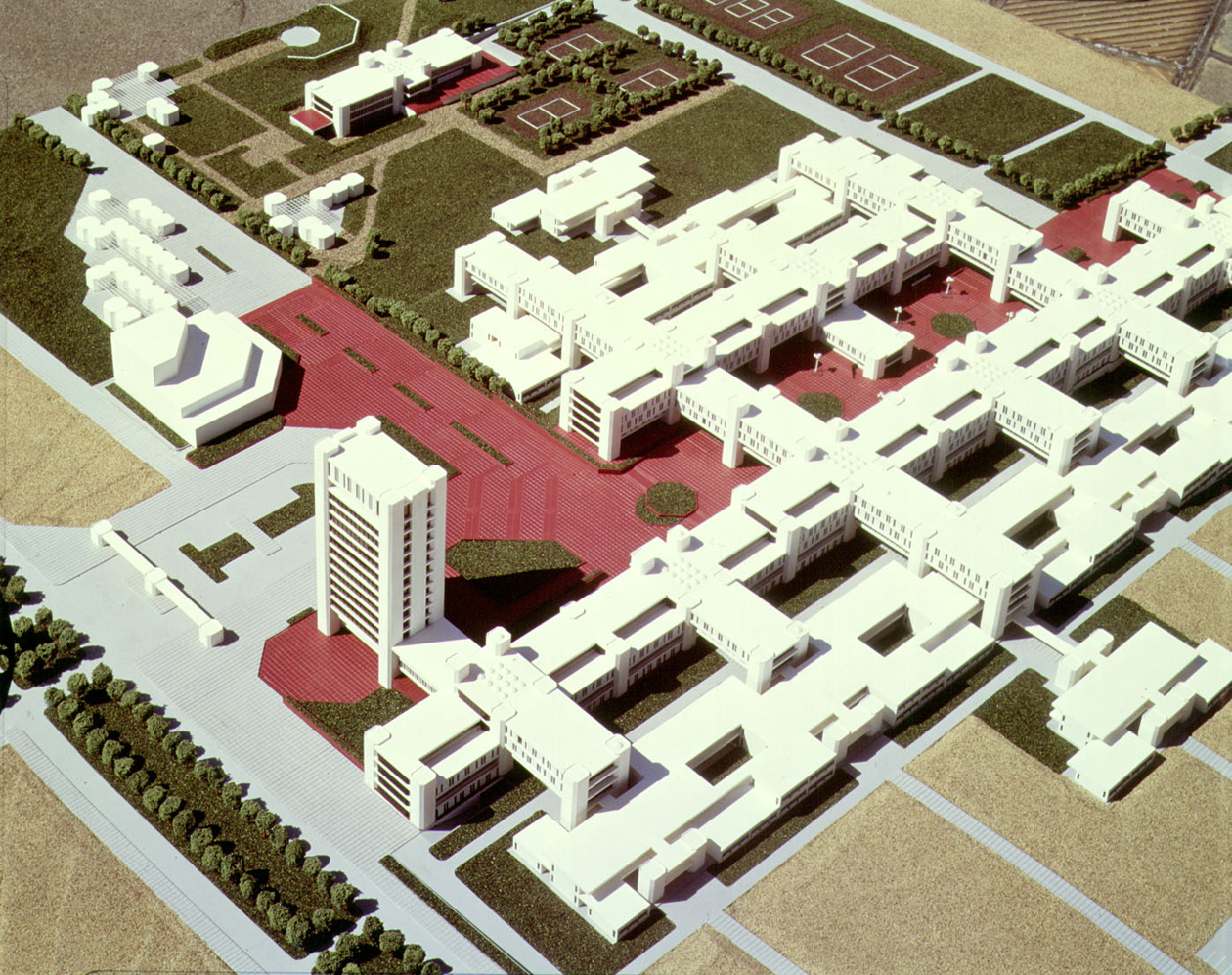

返日後,丹下便利用這些資料,與研究室成員著手進行《東京計畫1960》。在本計畫中,丹下擔任「綜合指揮(コンダクター)」的角色,整合研究室成員的構想共同推進。其中,交通網由黑川紀章負責,辦公區由磯崎新設計,住宅區則由神谷宏治負責。

此外,今村創平推測,丹下可能也受到菊竹清訓的影響。丹下等人於《週刊朝日》1960年10月16日號中公開了初步方案,並於1961年1月1日透過NHK教育電視特別節目《新東京「夢想的都市計畫」》完整發表該構想。翌月,《新建築》3月號亦刊載了詳細內容。

構想內容

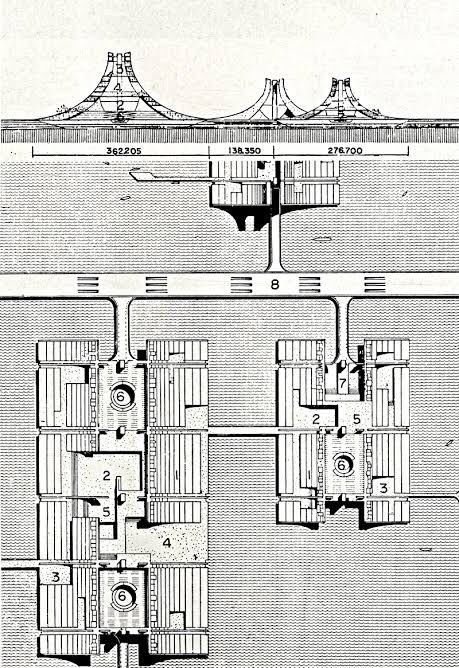

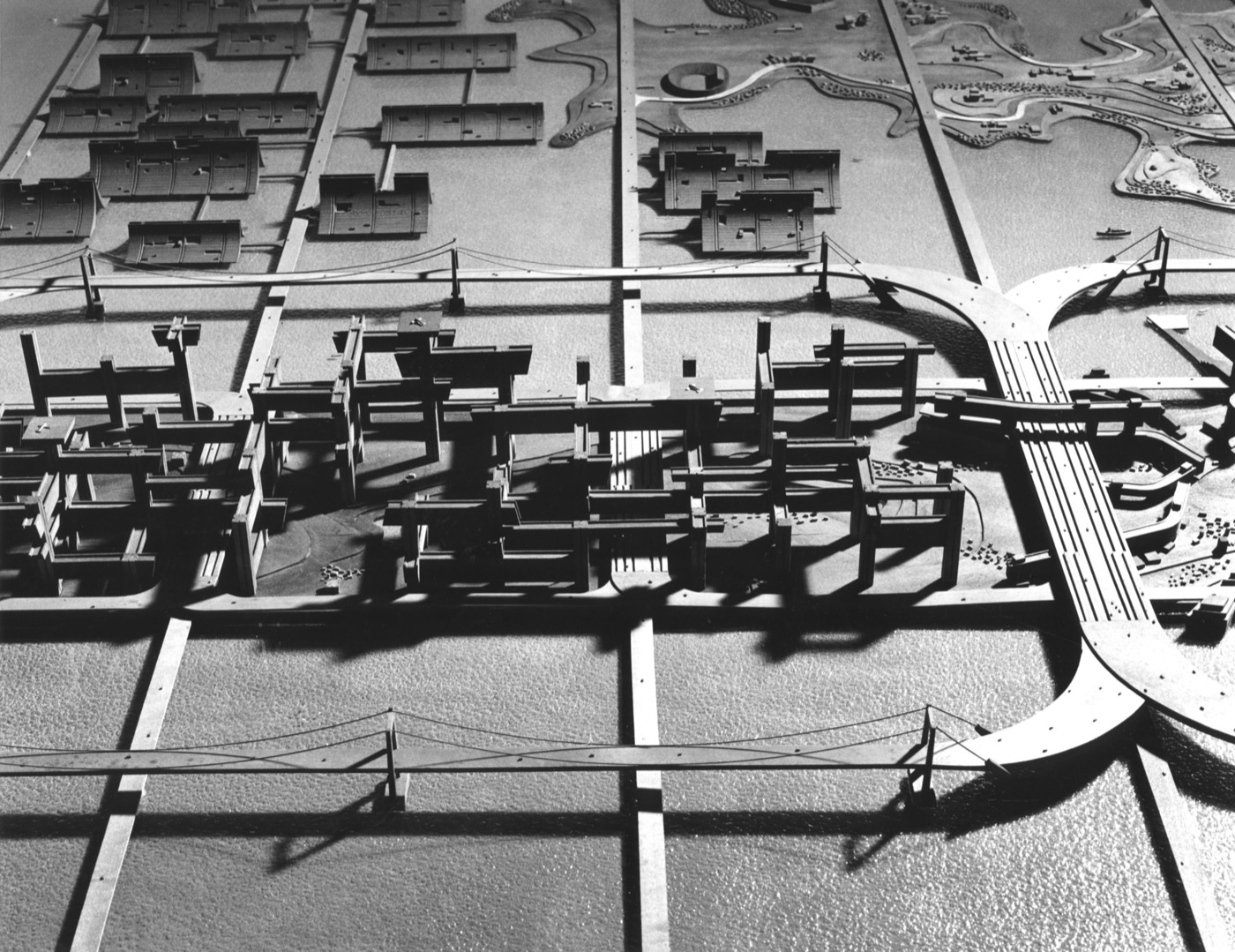

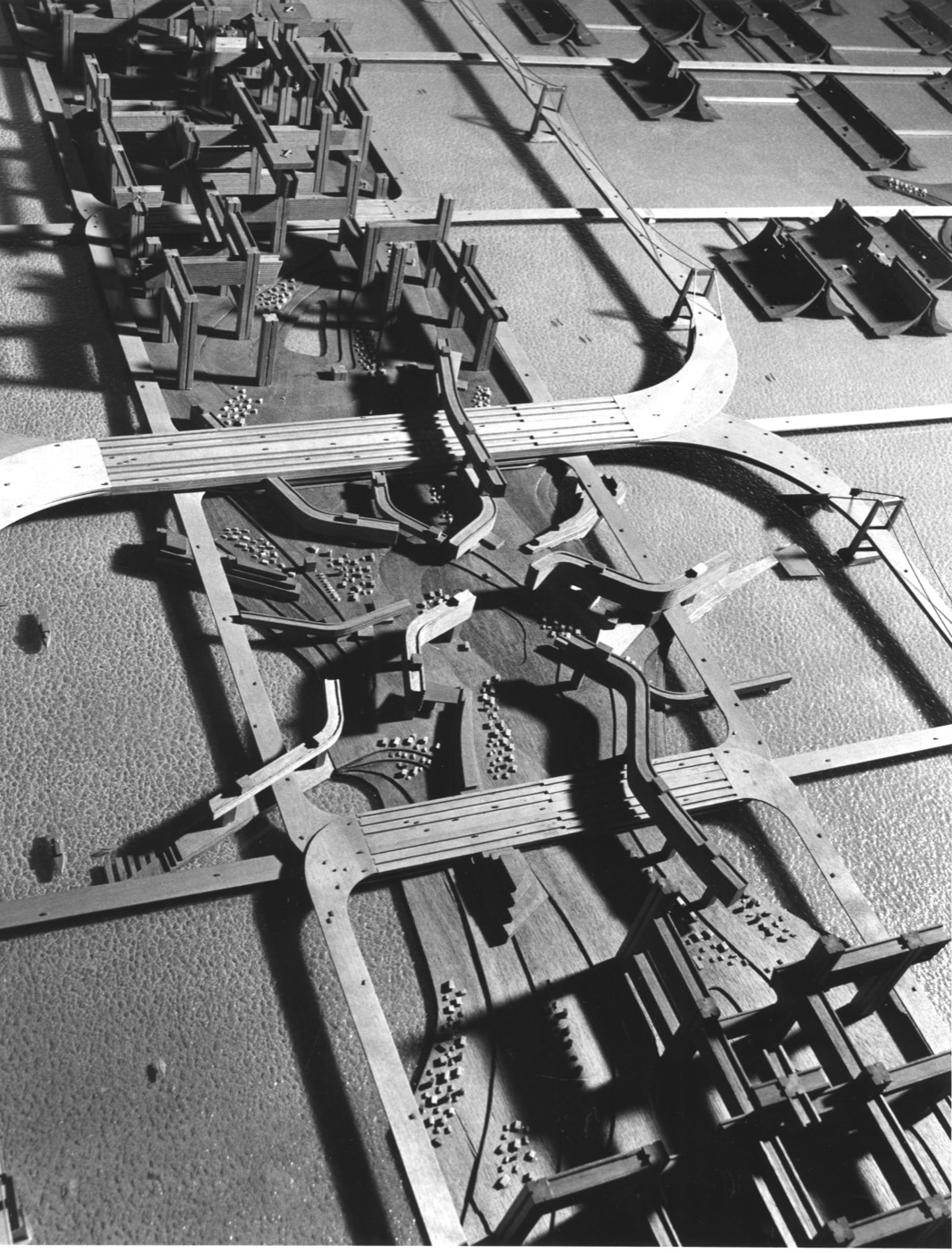

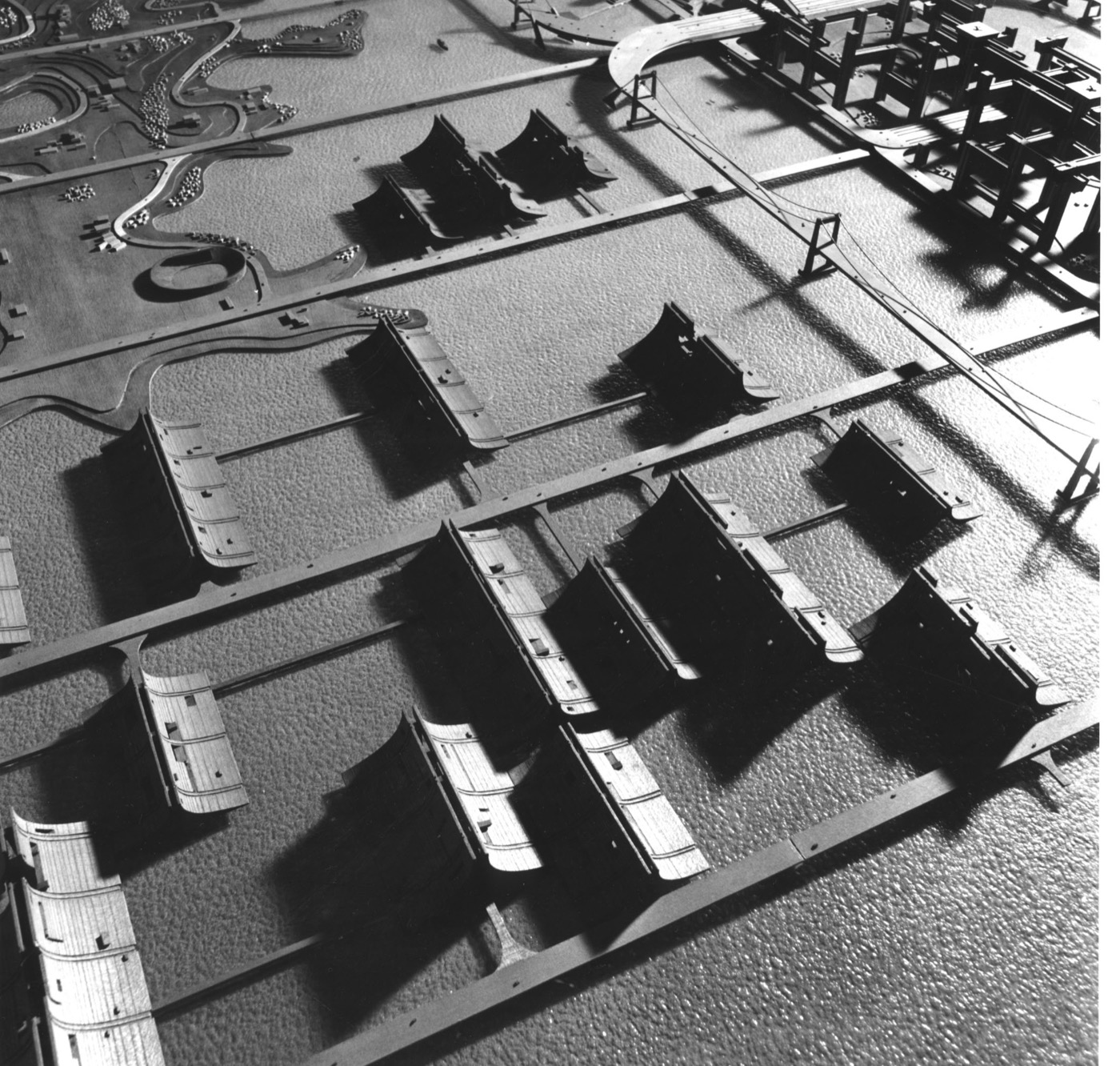

根據黑川紀章的提案,從皇居橫跨東京灣至千葉縣,設置兩列名為「循環式運輸系統(Cycle Transportation System, CTS)」的高速道路。此幹道以迴圈形式展開,由三層構成,各層行駛速度不同,且皆為單向十車道設計。CTS內側設有辦公區,由垂直升起的核心建物(core)串聯形成辦公設施;而在CTS外側,則設有與幹道垂直延伸的街道,其周邊建有住宅區塊。丹下於《新建築》所述,本計畫目標為「將舊東京的城市結構,轉化為能實現新生命活動的系統」。

根據吉見俊哉的觀點,其主旨在於對急遽擴張中的東京進行徹底的基礎建設投資。丹下認為,傳統上以都心為中心向外輻射的城市模型已不適用於擁有千萬人口規模的巨大都市東京,反之,應採用沿著巨大軸線展開、各城市機能向垂直方向延伸的系統。他選擇東京灣作為城市軸的延伸方向,理由是其「受到投機阻礙最少」,並強調「在尚未被權益污染的海域中創造空間價值,將激發嶄新的希望」。

評價與影響

建築評論家克萊爾·加利安(Claire Gallien)表示,該構想在專業人士間引起全球性反響,亦激勵了東京乃至日本各地的多項開發計畫。松山秀明則指出,丹下在週刊與電視上公開發表構想,展現了作為「電視型建築家」的意識。他認為這份構想高度意識到「被觀看」這件事,透過電視凝視獲得生命,使其成為一個「有血有肉的未來都市形象」,也因此日後在建築史中被「神格化」。

吉見俊哉指出,《東京計畫1960》並未將東京視為某種完結的實體形態,而是視為由無數要素移動、碰觸與創發的流動性系統,這正是「新陳代謝派都市論的核心思想」。雖然該構想建立於丹下研究室大量統計研究之上,具備一定的現實性,但其實際實現的可能性仍非常低。吉見指出,計畫發表後,由山田正男主導、建設於無地上權的水路之上的首都高速道路,即可見與《東京計畫1960》具有某種程度的同質性;高速道路的開發亦可被視為將該計畫的「直線軸主義」調整為「曲線軸主義」的契機。

丹下健三之後於1963年參與史高比耶(Skopje)重建計畫,開始轉向國際發展。他在阿爾及利亞的奧蘭綜合大學(Université d’Oran)中,也應用了與《東京計畫1960》類似的城市軸線系統——具備立體格狀溝通網絡的空間結構。此外,他於1966年提出《東海道大都會構想》,將東名高速公路與中央自動車道視為都市主軸,主張將東海道整體視為一個巨大線形都市。

另一方面,吉見亦批判指出,丹下的都市論始終奠基於徹底的開發主義之上,而日本社會自1960年代起,未曾真正預想「成長的極限」會來臨,反而持續遠視未來、堅持發展導向的路線。東京灣填海而成的海上都市概念,亦影響至後來如《機動警察Patlabor》與《AKIRA》等虛構作品,學界亦指出其創作靈感可能源於《東京計畫1960》。