居住難題的全球借鏡:建築解方的時間軸

回顧歷史軌跡,當代世界各地諸多城市所面臨的居住供給匱乏問題,並非特殊案例,而是一再上演的歷史戲碼。當時間倒轉回 19 世紀末期,彼時的歐洲正值產業城市化浪潮,這難解的議題同樣在歐洲大陸的城市中產生漣漪。

到了第一次世界大戰結束之後,尤其是在那些落敗的國家,居住供給不足的狀況,更如雪上加霜般變得格外嚴峻。面對此一嚴峻挑戰,當時的國家採取了非常規手段試圖解決這大難題;在這些行動中,很多策略是出自政治層面的考量,並進一步鞏固了社會民主的理念價值。然而,建築專業人士也積極地參與其中,藉由大量的創新與實驗,為僵化的現況帶來新意,進而激發了社會各界對於共用空間利用方式的討論,以及對於人民理應享有的生活品質的省思。

戰後歐洲社會住宅的蓬勃發展與理想

許多國家,特別是那些在第一次世界大戰落敗的國家,面臨居住問題,迫使執政者採取相應措施,進而促成了社會住宅的興起。而這波住宅政策的浪潮,背後不單純是為了解決眼前的燃眉之急,更蘊含了國家欲藉此調整社會結構、強化國民福祉的深層意涵。

為應對這股強大的社會需求,建築設計專業人士積極投入,提出眾多令人眼睛為之一亮的創新住宅設計方案,大膽嘗試新型態的居住模式。這些住宅方案,歷經時間淬鍊與文化洗禮,也成為後世建築師汲取靈感的典範。這些前衛的嘗試,也帶動了社會大眾對「居住」這件事的多元思考,關於人與空間的關係、關於生活品質的內涵,有了更多面向的討論,並逐漸凝聚成一股追求更美好生活的社會共識,進而促使政府在後續的住宅政策上,更朝向以人為本的方向制定。

從歐美經典案例思索當代居住議題的創新解方

我們試圖從全球視角,爬梳不同建築解決方案的演進脈絡,藉此激發當代設計師開創嶄新的居住型態。文章選取的案例主要集中在歐洲與美洲等地,這些地方的住宅發展歷程各具特色,精彩紛呈。例如,荷蘭阿姆斯特丹學派的社會住宅,以其充滿表現主義風格的外觀與注重社區營造的設計,成為當時社會住宅的先驅;又如維也納的「紅色維也納(Red Vienna)」時期,大量的社會住宅建設不僅改善了人民的居住環境,更成為社會民主理念的具體實踐。

而在美國,則可見到紐約羅斯福島的空中纜車,以及洛杉磯著名的案例住宅實驗等,這些案例都為當時的居住議題提供了不同的解決思路。透過借鑑過往的經驗,期盼設計師們能高瞻遠矚,並提出切合當代社會需求的居住新選擇,讓「住者適其屋」不再是遙不可及的夢想,而是落實於生活中的幸福願景,讓每個人都能過著有品質的生活,進而達到安居樂業,政通人和的境界。

美國住宅的創新困境:零和賽局的迷思

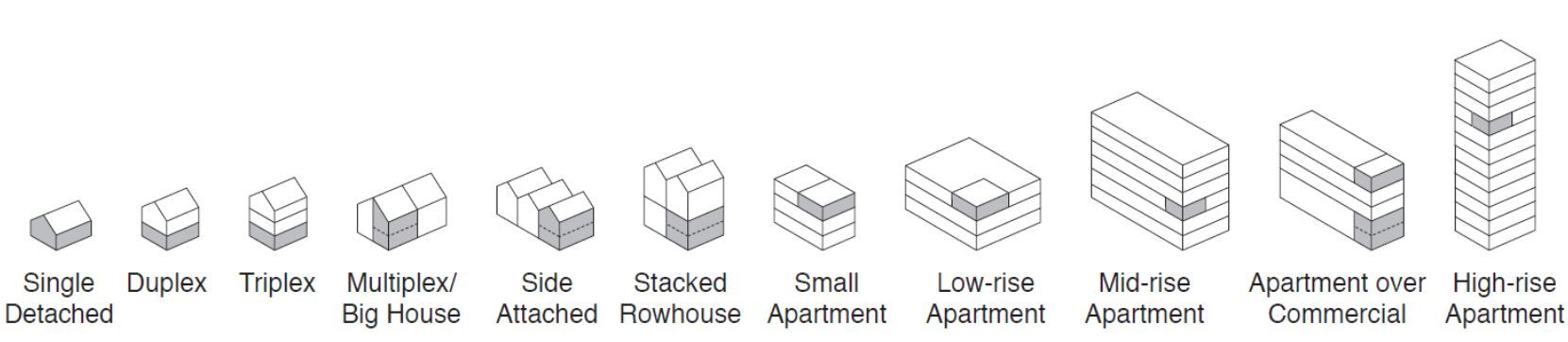

在當今美國大部分地區,關於住宅的實驗與創新動能明顯地不足,彷彿陷入了裹足不前的窘境。長年來,獨棟住宅的擁護者,與那些提倡大眾應該居住在空間日益狹小的集合住宅的支持者,雙方陣營壁壘分明,爭論不休,甚至到你死我活的激烈地步,讓民眾誤以為居住議題是一場爭奪有限資源的零和遊戲,一方有所得,另一方必有所失,沒有雙贏的可能。當前社會所缺乏的,是一道能將居住議題的討論,提升至全民共贏層級的創意火花。重新審視過往的住宅實驗,或許能有所啟發,讓我們明白這些難題也曾被新穎的方案迎刃而解,在開拓視野之餘,更能體認前人智慧的價值。

反思經典住宅實驗:借鏡過往以突破當代困境

為了突破當前住宅政策的困境,回顧過往的住宅實驗顯得尤為重要。這些實驗展現了住宅設計的多元風貌,讓我們體會到在那個年代,人們是如何以創新的思維解決居住難題。這些前瞻性的嘗試,能激勵當代的設計師創造出更多元的居住型態;同時,也能鼓勵開發商跳脫舊有框架,嘗試興建非典型的住宅;此外,更能促使地方政府在法規層面放寬限制,讓新形態的住宅有機會實現,為民眾提供更多元的選擇,讓住宅設計更具備彈性,進而創造多贏的局面。如此,方能讓居住環境的提升,與社會發展的脈動緊密相連,進而實現安居樂業的理想。

田園城市運動的啟示:兼顧密度與宜居的可能

追溯歷史,健康城市的烏托邦模型,最早可聯想到「田園城市運動」。此運動所倡導的居住密度高於現今普遍的郊區住宅型態;然而,在汽車尚未普及的年代,較高的居住密度是讓大眾負擔得起大眾運輸費用的必要手段,讓居民不需要仰賴私家車輛也能便利移動。

最初的田園城市發源於英國倫敦近郊,而後這股風潮也吹向了世界各地,在諸多國家被複製,並且落地生根,遍地開花。其中,在美國最為人所知的,莫過於紐約皇后區的「陽光花園」(Sunnyside Gardens),以及洛杉磯的「鮑德溫山村」(Baldwin Hills Village)。這兩處社區時至今日仍是當地居民珍視的宜居之所,儘管如此,令人遺憾的是,這些田園城市的典範社區,對於後來周遭興起的蔓延式發展卻沒有發揮太大的影響力,沒有辦法扭轉大局,無力回天。

柏林現代主義住宅群:劃時代的建築典範

除了前述提及的案例,德國柏林也有一些值得注意的田園城市。這座城市中的六處 1920 年代的柏林現代主義住宅群,是將都市規劃、建築風格,與庭院景觀設計等面向進行全方位考量的住宅,更成為該時期住宅建築的代表作。這些住宅群,直至今日,依舊是柏林辨識度相當高的現代主義社會住宅,以及創新建築改革指標。這六處現代主義住宅群,以其前瞻的設計理念,對於往後數十年的住宅發展影響甚鉅。時至今日,仍然是人們探討居住空間的重要案例,也吸引著無數建築師前往朝聖,汲取設計靈感。

名列世界文化遺產:輝煌成就獲國際肯定

這些住宅群在 2008 年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產,這足以證明它們在國際建築領域中無可取代的重要地位,這份榮耀不僅肯定了這六處住宅群的劃時代意義,更是對所有參與其中的建築師、設計師,以及城市規劃師們的崇高敬意。這六處住宅群的設計,在當時社會經濟條件相對緊縮的環境中,突破了傳統住宅的框架,以有限的資源,最大程度地優化了居住者的生活品質,打造出實用性與美觀性兼具的理想住宅,可謂是篳路藍縷,以啟山林。直至今日,它們所蘊含的設計精神,仍持續啟發當代建築師對於居住空間的想像,為人們創造更美好的生活環境。

北歐建築巨擘的庭院住宅實驗

與此同時,在北歐大地上,建築大師密斯.凡德羅(Mies van der Rohe)也開始進行一項劃時代的住宅探索,嘗試將庭院住宅作為一種高密度都市紋理的替代方案。他將此概念讚譽為「一個真正卓越的建築構思」。雖然密斯.凡德羅的這些住宅方案最終沒有機會付諸實行,只存在於圖紙之上,但這開創性的構想,卻在第二次世界大戰後被其他建築師承襲並發揚光大,為住宅設計領域開拓了嶄新的可能性。這波對於居住型態的革新思潮,持續為後世的建築師們提供寶貴的啟發。

丹麥建築詩人的人本住宅實踐

時間來到 1953 年,丹麥建築大師約翰.烏松(Jorn Utzon)從傳統丹麥本土農舍建築中汲取靈感,創造出金果住宅(Kingo Houses)。這組住宅的設計概念,為烏松隨後的第二個庭院住宅作品— 1963 年竣工的弗雷登斯堡住宅(Fredensborg Houses)奠定了堅實的基礎。

金果住宅與弗雷登斯堡住宅,兩者皆以獨到的空間配置與細膩的設計語彙,成為北歐建築史上的不朽之作,更被譽為斯堪地那維亞半島上最能彰顯人文關懷的住宅典範,足見其在建築領域的崇高地位。約翰.烏松這兩件作品,彷彿田園詩歌一般,將人與自然的關係,以及人與人之間的互動,細膩地編織在住宅空間之中,讓人們在日常生活中,就能感受到建築帶來的幸福與美好,可謂是「室雅何需大,花香不在多」。這些住宅的成功,也為後世的住宅設計提供了新的方向,讓建築師們開始思考如何將人文關懷融入到設計之中,創造出更美好的居住環境。

奧地利普赫瑙的田園住宅:兼顧土地利用與生活品質

庭院住宅與田園城市這兩大概念的結合,在奧地利建築師羅蘭.萊納(Roland Rainer)手中得到了延續與發展。在 1960 年代中期,萊納於奧地利普赫瑙(Puchenau)規劃設計了一座田園城市,為當地的居住型態帶來嶄新面貌。該地方政府摒棄了傳統的住宅開發模式,例如會佔用大量珍貴農地的獨棟住宅,因為這些住宅的開發模式會破壞太多可耕地。

普赫瑙田園城市全區總共包含 983 戶住宅單元,其中大部分為庭院式建築,少部分為梯田式住宅或集合式住宅。在住宅所有權方面,部分住宅單元做出租使用,也有部分住宅單元是讓住戶擁有產權,這些讓住戶擁有產權的住宅最高為四層樓建築。此一充滿開創性的建築型態,成為當代的住宅典範,為居民提供高品質的生活環境。

以人為本的圍合式庭院:打造宜居微氣候

普赫瑙田園城市的一大特色,在於它的建築類型採用了獨樹一幟的庭院設計,這些庭院的設計是此建築類型的一大特色。環繞庭院四周的混凝土牆,取代了浪費土地使用的退縮空間,也兼具了隱私保護、調節氣候與阻隔噪音的功能。這些牆面,能有效地阻擋外人視線、抵禦惡劣天氣,以及降低噪音干擾,形成令人心曠神怡的宜居空間。在奧地利這樣一個需要抵禦寒風的氣候環境中,庭院內的氣溫比牆外高出約攝氏 2 度,同時噪音的程度也相對較低,有如「世外桃源」一般。因此,這些具有圍合感的庭院,鼓勵了住戶更常走出戶外,享受生活,擁抱大自然的氣息。圍合式的庭院設計,讓普赫瑙田園城市成為結合田園生活與現代居住需求的成功案例,更成為後世建築師效法的對象,展現了居住空間規劃的無限可能。

「紅色維也納」:進步城市規劃的典範

除了田園城市這個選項之外,1918年至1934年間奧地利社會民主黨治下的奧地利首都維也納,實施了一系列進步的城市規劃和市政管理措施,被稱之為「紅色維也納(德語:Rotes Wien)」時期。

這段時期的市政建設,迄今仍是國際間討論都市發展時的重要參照點。這項由社會民主黨主導的大規模市政改造,最廣為人知的面向是居住政策的推動,然而,它所涵蓋的範圍遠大於此,還包括了醫療保健制度的優化、各級學校教育的普及、兒童照顧服務的落實,以及文化層面的革新。這些舉措,讓維也納的城市面貌煥然一新,更為居民的生活品質帶來顯著提升。

「紅色維也納」時期:市政建設與社會改革並進

「紅色維也納」時期的市政建設,不單是一場居住政策的革新,更是一次全方位的都市改造運動,目標在於創造出一個更加公平、正義的都市環境。在短短 7 年的時間裡,也就是西元 1934 年以前,維也納市政府在超過 400 個大型的住宅建設中,為 20 萬的市民提供了新居所,這個數量相當於當時維也納總人口數的 10%。除了興建大量的公共住宅,維也納市政府更同步打造了完善的公共設施,包含醫療機構、健康照護中心、兒童照護機構、幼稚園、各級學校、運動場館、公共圖書館、劇院、電影院等公共設施,提供市民全方位的生活支持,可說是篳路藍縷,以啟山林。

公共住宅與軌道建設:共生共榮的城市發展模式

這些由維也納市政府所興建的公共住宅(Gemeindebauten),對於城市發展產生了巨大的催化效應,並與維也納新建的城市鐵路系統產生了相輔相成的共生關係。在這個以公共運輸為導向的都市發展模型中,維也納的城市鐵路系統(Wiener Stadtbahn),不僅僅是一項重大的工程建設,它還包括了遍布全市的車站、高架鐵道和橋樑的興建,同時,它更是都市設計中不可或缺的一環,將既有的舊城區與新建的公共建設緊密地串聯起來。這些公共住宅在建築風格上,採用了相對低調的設計語彙,與城市中既有的建築群相互呼應,而非選擇標新立異、鶴立雞群,選擇融入城市原有的地景之中。

社會住宅的人文關懷:扭轉工人階級的社會疏離感

藉由這些遍布全市的公共住宅,維也納的社會民主黨政府將社會福利與文化設施,平均地分配到城市的各個角落。而這些公共住宅,也向當時的工人階級居民傳遞了一項重要的訊息:他們不再是像卡爾.馬克思(Karl Marx)所說的「在一個不屬於他們的社會中,一無所有的陌生人」。這些公共住宅的興建,不僅為工人階級提供了遮風避雨的住所,更讓他們在城市中找到了歸屬感,成為這個城市真正的主人,進而提升其對於城市的認同感與向心力。

歐洲城市的住宅政策:追隨維也納的腳步

在第一次世界大戰之後,歐洲其他城市也紛紛仿效維也納的成功經驗,推行了類似的社會住宅計畫,希望透過都市更新,改善市民的居住環境,進而提升人民的福祉。其中,又以德國的法蘭克福(「新法蘭克福」計畫)與瑞士的蘇黎世(「紅色蘇黎世」計畫)的住宅政策最為人所知,這兩座城市皆試圖藉由住宅改革,打造更宜居的城市環境。儘管這些城市的住宅政策皆有其可取之處,然而,無論是在政策規模上,或是在政策的野心抱負上,皆無法與「紅色維也納」時期相提並論,難以望其項背。

北美社會住宅發展:一段充滿挑戰的崎嶇之路

相較於歐洲輝煌的社會住宅發展史,社會住宅在北美洲的發展歷程,顯得格外地迂迴曲折,充滿挑戰,甚至可以說是命運多舛。儘管如此,仍然有令人眼睛一亮的個案。在 1960 年代的加拿大蒙特婁,一位名為薩夫迪(Moshe Safdie)的年輕建築系畢業生,得到一個千載難逢的機會,將他的畢業設計作品付諸實行。這個名為「棲息地 67」(Habitat 67)的住宅建築,作為 1967 年世界博覽會的其中一環,除了作為社會住宅之外,也同時作為預鑄工法(模組化建築)的實驗場域。

「棲息地 67」:預鑄工法與社會住宅的結合

「棲息地 67」由 354 個完全相同的預鑄混凝土構件組裝而成,這些構件以各種不同的組合方式,堆疊出最高達 12 層樓的住宅量體。「棲息地 67」最初規劃有 158 個住宅單元,但後來為了創造出更大的居住空間,有些住宅單元被打通、合併,因此住宅單元的總數有所減少。這個住宅開發案的主要設計概念,是將郊區獨棟住宅的優點,如私人花園、新鮮空氣、高度隱私,以及多樓層的立體空間感,與現代都市集合住宅的經濟性與高密度居住模式兩者合而為一。

引領未來居住風潮:預見都市高密度居住型態

「棲息地 67」這件作品,被視為未來居住型態的預言,引領人們思考在日益擁擠的全球各大城市中,人們將如何自處,如何生活。這個充滿未來感的建築,在落成之後,成為蒙特婁這座城市的重要地標,更成為後世建築師設計集合住宅時的重要參考案例。它大膽地嘗試了新的建築技術與居住模式,為高密度都市環境中的居住問題,提供了具有參考價值的解決方案,更為人們展示了未來居住型態的多元可能,可謂高瞻遠矚,為後世建築發展留下濃墨重彩的一筆。

荷蘭鹿特丹的挑戰:縫合繁忙交通阻隔的兩地

在西元 1970 年代,荷蘭鹿特丹的都市規劃師們,面臨了一項艱鉅的任務:如何將兩個被繁忙交通要道分隔的住宅區,重新連結起來,恢復兩地居民的日常往來。為了解決這個難題,他們提出了解決方案,就是建造一系列名為「方塊屋」(Cube Houses)的前衛住宅建築群。這些造型特殊的方塊屋建築,為鹿特丹的天際線增添了別具一格的風景,更為都市更新的議題提供了別出心裁的解答,讓世人看見都市設計的多元可能。

方塊屋的前衛設計:兼顧都市規劃與居住需求

這組住宅建築群包含了 38 個標準的居住單元,以及兩個較為巨大的「超級方塊」;每一個傾斜的立方體居住空間,皆由六角形的柱子高高撐起,彷彿漂浮在空中一般。其中一部分的方塊屋,甚至直接座落於橫跨四線道布拉克街(Blaak Street)的人行天橋之上,彷彿城市中的空中閣樓。這樣的設計,不僅巧妙地解決了原本的都市規劃難題,更同時創造出極具特色的居住空間,可謂一石二鳥,同時滿足了實用與美學的雙重需求。設計師大膽的嘗試,以及當地政府的支持,讓這些方塊屋得以從無到有,拔地而起,為鹿特丹的建築發展史寫下重要的一頁。方塊屋特殊的造型,也吸引了世界各地建築愛好者的目光,成為當地著名的觀光景點,讓眾人津津樂道。這些方塊屋,也激發了人們對於居住空間的無限想像,進而帶動後續建築設計的多元發展,引領當代建築走向更開放、更自由的境界。

英國社會住宅的典範:倫敦亞歷山卓路邨

在英國,有一項值得關注的公共住宅計畫,以「地方政府社會住宅」(council housing)的形式推行,其中不乏許多別具新意的建築設計方案。這些住宅方案,為英國的住宅發展史增添了許多亮眼的篇章。其中,又以「階梯金字塔型」(ziggurat)的住宅社區設計,最引人注目,此類住宅社區的設計與配置,通常是為了降低外在環境的干擾,例如馬路或鐵道所產生的噪音與震動,提供住戶更為安寧的居住環境。位於倫敦康登區(Camden)的亞歷山卓路邨(Alexandra Road Estate)於 1978 年竣工,這組住宅社區,正是「階梯金字塔型」住宅的代表作,更成為英國社會住宅發展史上的重要里程碑。

兼顧居住與公共機能:亞歷山卓路邨的整體規劃

亞歷山卓路邨除了提供居住功能的集合住宅之外,更進一步將生活所需的各項公共設施納入整體規劃,包括一所學校、一座社區中心、一間青少年活動中心、一套集中供暖系統,以及大片的綠地公園。這種將居住、教育、休閒、社區活動等機能整合在同一區域的作法,不僅讓亞歷山卓路邨成為一個自給自足的小型社區,更讓此處成為一個充滿活力與人情味的生活場域,可以說是「麻雀雖小,五臟俱全」。

亞歷山卓路邨的成功,不僅為當時的英國社會提供了一個高品質的居住環境,更成為後世建築師在規劃社會住宅時的重要參考案例,其所展現的前瞻性與人文關懷,至今仍持續啟發著當代的都市規劃與住宅設計,為人們創造更美好的生活環境貢獻良多。

柏林大膽嘗試:高速公路與集合住宅的共生

西元 1981 年,德國柏林進行了一項前所未有、大膽至極的都市實驗,嘗試將集合住宅與汽車基礎設施這兩樣看似風馬牛不相及的元素整合在一起,此實驗將住宅建築直接建構於新開通的 A100 高速公路之上。這項名為「高速公路住宅—施蘭根巴德街」(Autobahnüberbauung Schlangenbader Strasse)的建設計畫,在最小化佔用未開發用地的原則下,成功創造出 520 間嶄新住宅,提供給不同收入的群體居住。

這座與高速公路共構的住宅建築,無疑是柏林都市發展史上的一大創舉,更為世人展示了都市空間利用的無限可能,也為當時全球各大城市提供一個可參考的借鏡,讓世人重新思索土地利用的可能性。該建築設計更為擁擠的城市中,如何有效運用空間,以及如何最大化土地價值,這兩大課題提供了一個全新的思考方向,甚至可以說是「化腐朽為神奇」。開發此建案的建築師,高瞻遠矚,不畏挑戰,為了柏林市民創造出新的居住空間。

住宅美學的另類思考:拒絕千篇一律的方盒子

並非所有關於住宅的實驗性嘗試,都是聚焦於居住的功能性或社會性層面。在這些住宅實驗當中,有一部分的實驗,單純地專注於創造不同以往的、別出心裁的美學風格。當代住宅設計經常被詬病為「呆板的方盒子」以及「千篇一律」的外觀,這種缺乏變化的建築風格,導致了居民對自己居住的家產生了視覺上的疏離感。為了改善這令人遺憾的現象,許多建築師提出了他們的回應,其中不乏許多讓人眼睛一亮、非常有趣的設計。這些建築師的努力,讓住宅設計開始走向更多元、更具個性的新方向。

使用者參與設計:比利時建築師的住宅實驗

比利時建築師盧西安.克羅爾(Lucien Kroll)認為,如果人們可以參與住宅的設計過程,決定住宅呈現在公共領域的樣貌,那麼他們會對自己的家產生更強烈的認同感與歸屬感。基於這項假設,他便開始著手將這理念落實到他的建築中。

克羅爾最為人所知的作品,是他在西元 1970 年至 1976 年間,為比利時魯汶大學(University of Leuven)所設計的醫學院宿舍(Medical Faculty Housing)。這些建築引發了廣泛的爭議,由於刻意採用參與式設計過程,讓使用者共同參與設計,這些建築呈現出片段的、即興的、拼貼般的外觀,與鄰近龐大且單調重複的醫院建築,形成了涇渭分明的對比。儘管這些宿舍建築評價兩極,卻也成功地激發了人們對於住宅設計的多元思考,進而讓建築設計更加豐富有趣。克羅爾這種「反其道而行」的設計策略,為當代建築設計注入了一股活力,為制式化的建築美學帶來新的可能性。

藝術妝點住宅:維也納百水公寓的啟發

除了前述的參與式設計之外,另一種改變典型建築外觀的途徑,是讓藝術家參與到建築的創作過程中,為住宅增添藝術的氣息。奧地利維也納市政府,便曾與知名畫家百水先生(F. Hundertwasser)攜手合作,試圖打造出更具人性溫度的公共住宅。這個由百水先生一手操刀設計的「百水公寓」(Hundertwasserhaus),以其繽紛多彩、不規則的線條,以及充滿童趣的設計語彙,為維也納的城市景觀增添了一抹亮麗的色彩。

儘管這種獨樹一幟的建築風格最初是應用於社會住宅,但由於廣受好評,它很快地被複製、運用到歐洲各地的許多私人住宅開發案,引領風潮,蔚為一時風尚。百水公寓的成功,證明了藝術與建築的結合,可以創造出充滿生命力與感染力的居住空間,讓住宅不再只是遮風避雨的居所,更可以是滋養心靈的藝術品,可謂別開生面,為建築美學開闢了新的疆域。

波菲爾的宏偉願景:打造人民的凡爾賽宮

自西元 1970 年代起,西班牙建築師里卡多.波菲爾(Ricardo Bofill)在法國巴黎市郊,著手進行一系列規模龐大的社會住宅興建計畫,他巧妙地運用了各種具有象徵意義的建築元素,賦予這些造價相對低廉的住宅建築群莊嚴宏偉的意象,企圖打造出「人民的凡爾賽宮」。波菲爾師法古典建築的構成,試圖藉此消弭預鑄工法的單調重複性,為當時的住宅建築注入新的活力。

波菲爾在巴黎市郊的社會住宅,除了在建築外觀上力求突破,更進一步嘗試了新的住宅所有權模式與新的家庭結構模式,住戶可以水平或垂直方向,彈性地居住在兩個甚至三個模組單元裡,以因應不同家庭結構的需求,讓住宅的使用更具備彈性。此外,所有住宅的融資、建造和銷售,皆由建築師事務所一手包辦,這種從頭到尾一條龍的模式,在當時可謂別開生面,為社會住宅的開發與營運,提供了新的可能性。波菲爾的這項社會住宅作品,除了滿足當時的居住需求,更為後世的住宅設計帶來深遠的影響,也成為建築界討論的經典案例,可謂高瞻遠矚,不同凡響。

維也納高層社會住宅:對抗郊區蔓延的解方

在奧地利維也納,甚至曾經出現一種嘗試:藉由打造高層集合式的社會住宅,來作為一種抑制獨棟住宅在城市周圍無序擴張的解藥。這項大膽的都市規劃策略,試圖在有限的土地上,創造出高品質且高密度的居住空間,進而減緩都市蔓延所帶來的負面影響,同時為居民提供負擔得起的優質居住環境。這種高瞻遠矚的規劃理念,為當時的城市發展提供了新的可能性,更成為後世都市規劃的重要參考範例。

阿爾特拉住宅公園:兼具生活品質與多元機能

由建築師哈利.格呂克(Harry Glück)所操刀設計的阿爾特拉住宅公園(Wohnpark Alterlaa)於 1968 年至 1985 年間興建,總共包含了 3,200 個住宅單元,並且配備了滿足該規模社區居民生活所需的各項基礎公共設施,例如:商業空間、休閒娛樂設施、教育機構,以及醫療照護機構等,應有盡有。阿爾特拉住宅公園的整體規劃,不僅僅滿足了居民的居住需求,更進一步提升了居民的生活品質,讓此處成為一個機能完善、自給自足的微型城市,可謂是「麻雀雖小,五臟俱全」。

以人為本的設計理念:親近自然與水的優質生活

阿爾特拉住宅公園的梯田式塔樓,因為其優良的生活品質、高度的安全性,以及多元的使用機能,至今仍然深受住戶們的高度推崇與珍視。格呂克的設計理念是「為社會大眾建造出富人所嚮往的、親近自然與水的優質生活。」秉持著這項以人為本的設計哲學,幾乎所有的住宅單元都配置了寬敞的景觀陽台,讓住戶可以隨時親近大自然;此外,建築的屋頂更設有游泳池,讓住戶在自家樓頂就能享受游泳的樂趣。格呂克的人本設計理念,成功打造出一個以人為本的居住環境,讓阿爾特拉住宅公園成為社會住宅發展史上的經典案例,更成為後世建築師借鏡的典範。此一住宅建築的落成,大幅提升當地居民的生活水平,更讓世人開始重新思索社會住宅的定義與價值。

鹿特丹的拱廊市場:市民的非凡聚集所

位於荷蘭鹿特丹市中心的「拱廊市場」(Markthal),是一座令人嘆為觀止的建築傑作。這座市場以其巨大的拱形結構而聞名於世,住宅單元沿著拱形結構的兩側配置,形成一道優美的弧線。拱形結構的下方,則是一個活力四射的傳統市場,各種攤商雲集,從生鮮蔬果到熟食小吃,應有盡有,熱鬧非凡,彷彿一座「美食天堂」。沿著市場周圍,一間間的餐廳比鄰而設,讓這棟建築從早到晚都充滿了生機。拱廊市場不只是一棟建築,更是一個市民的聚集場所,它以新型態的公共廣場,為市民提供了一個兼具商業、休閒與社交功能的空間,展現了非凡的公共價值。這個由民間主導開發的市場,卻為大眾創造了巨大的公共利益,讓市場與住宅這兩種看似衝突的功能,在同一棟建築中並存,可說是「相得益彰」。拱廊市場的成功,為全球各大城市提供了一個值得借鏡的範例,也讓世人重新思索公共空間的可能性。

維也納國際建築展:引領當代居住新思維

作為一項延續多年的實驗與創新的交流平台,當前的維也納國際建築展(Internationale Bauausstellung,簡稱 IBA)展示並讚揚了一系列已落成的建築實例,引領各界對於當代居住議題的討論。這些建築的實驗範圍,早已超越了單純的設計層面,進而開創出一套全新的都市居住生態學。此居住生態學,涵蓋了多元面向,包括:新的住宅所有權模式、新的都市規劃方法、新的營造工法、新的共居生活型態,以及新的財務金融模型等。

除此之外,更進一步地探討社會融合與永續發展這兩大重要議題的多重面向,而社會融合與永續發展亦是當前世代需要持續面對的重大挑戰。維也納國際建築展,為與會者提供了一個難能可貴的機會,讓各界人士可以齊聚一堂,針對當代居住議題集思廣益,激盪出新的火花,進而為人們創造出更美好的生活環境。這些建築的示範,更可以說是「百花齊放,百家爭鳴」,為未來住宅的發展,開拓出更多元的可能性。

居住的烏托邦與現實:全球住宅百年實驗的啟示

回顧百年來的全球住宅發展歷程,從戰後歐洲社會住宅的蓬勃興起到當代建築師的前衛探索,一幕幕住宅實驗的場景在世界各地上演,如同一部波瀾壯闊的建築史詩。這段歷史不僅僅關乎建築形式的演進,更深刻地反映了不同時代背景下,人們對於理想居住環境的追求,以及社會、政治、經濟力量的複雜交織。這場跨越世紀的居住實驗,是各國的建築師們、政府、開發商們嘔心瀝血之作。

縱觀這些遍佈全球的住宅案例,從「紅色維也納」的社會住宅到鹿特丹的「拱廊市場」,從倫敦的「亞歷山卓路邨」到柏林的「高速公路住宅」,我們見證了無數的嘗試與突破。這些案例的多元性,涵蓋了建築類型、設計風格、營造工法、空間規劃,乃至於所有權模式、都市發展策略等各個面向,宛如百花齊放、百家爭鳴。無論是田園城市運動中對於居住密度與宜居環境的平衡探索,抑或是現代主義建築大師們對於庭院住宅的創新詮釋,乃至於當代建築師企圖透過參與式設計,賦予居住者更多空間主導權的嘗試,在在展現了人類對於居住品質的不懈追求,以及對於更美好生活的憧憬與想望。

然而,這段歷史也並非盡是光鮮亮麗的烏托邦式想像。在許多地方,特別是在美國,住宅議題的討論往往陷入了零和賽局的迷思,創新動能裹足不前,甚至在現行的法規中,許多具有潛力的新型態住宅仍是無法實現。這其中,有著不同利益群體間的角力,也有著對於社會住宅歷史的誤解與偏見。然而,面對日益嚴峻的居住挑戰,特別是全球各大城市普遍面臨的住房短缺與房價飆漲等問題,我們迫切需要跳脫既有的思維框架,以更開放的胸襟,借鏡過往的成功經驗,並以前瞻的視野,構思未來的居住型態,為社會大眾創造出更優質的生活環境。

這部百年住宅發展史,猶如一面鏡子,映照出人類社會的演進,也啟發我們對於未來居住環境的無限想像。當前,永續發展、社會融合等議題已成為全球共識,未來的住宅設計與都市規劃,勢必需要更全面地將這些因素納入考量,並積極尋求跨領域的合作。從維也納國際建築展所展示的多元實驗方案中,我們看見了居住型態的嶄新可能,也體認到居住議題的複雜性與挑戰性。這場居住實驗的旅程,仍未完待續,期待各界能攜手合作,以更具創意與包容性的態度,共同打造一個「住者適其屋」的美好未來。