除了粗獷的、原始的品質外,80年代,筱原一男(Kazuo Shinohara,1925年4月2日~2006年7月15日)的建築中開始呈現一種輕質的、平面的特性,製造空中漂浮物的興趣也變得十分濃厚。

筱原一男借用「耗散結構」的理論,以「進步的混亂」為他此時的」第二機器」的特徵進行闡釋。他認為東京便具備了混亂的,無秩序的美,在看來雜亂無章的城市狀況下,無數的碎片在飄動,形成高層次的有序性,今天的任務不是在城市中建構各種元素,而是要創造元素外表的斷片和離散體。東京工業大學百年紀念館是上述思想的最好表述。

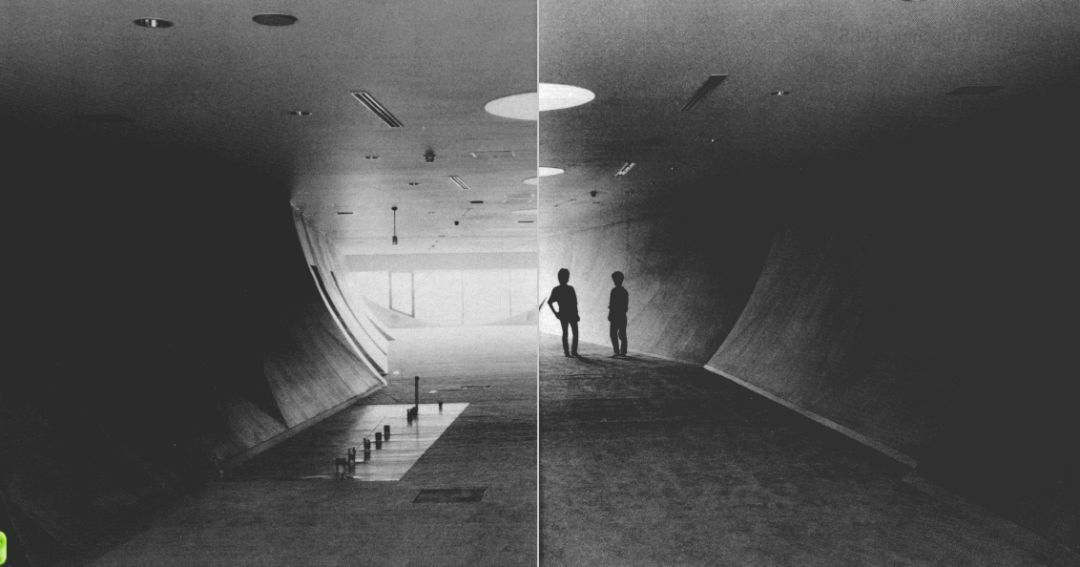

越到第四時期的後期,筱原一男的建築體系越加複雜。這座建築具有後現代主義風格,一共四層,一層和頂層空間形成鮮明的對比。一層有一些柱子,有樓梯間,電梯間……有一些混亂,就如同混亂的生活一般。但是頂層的空間非常不一樣,非常的整齊。這是另一個從剖面上看是弧形的空間。在其中感覺被牆體包裹,只在兩頭有玻璃。當你來到一端時,可以看見東京的景象

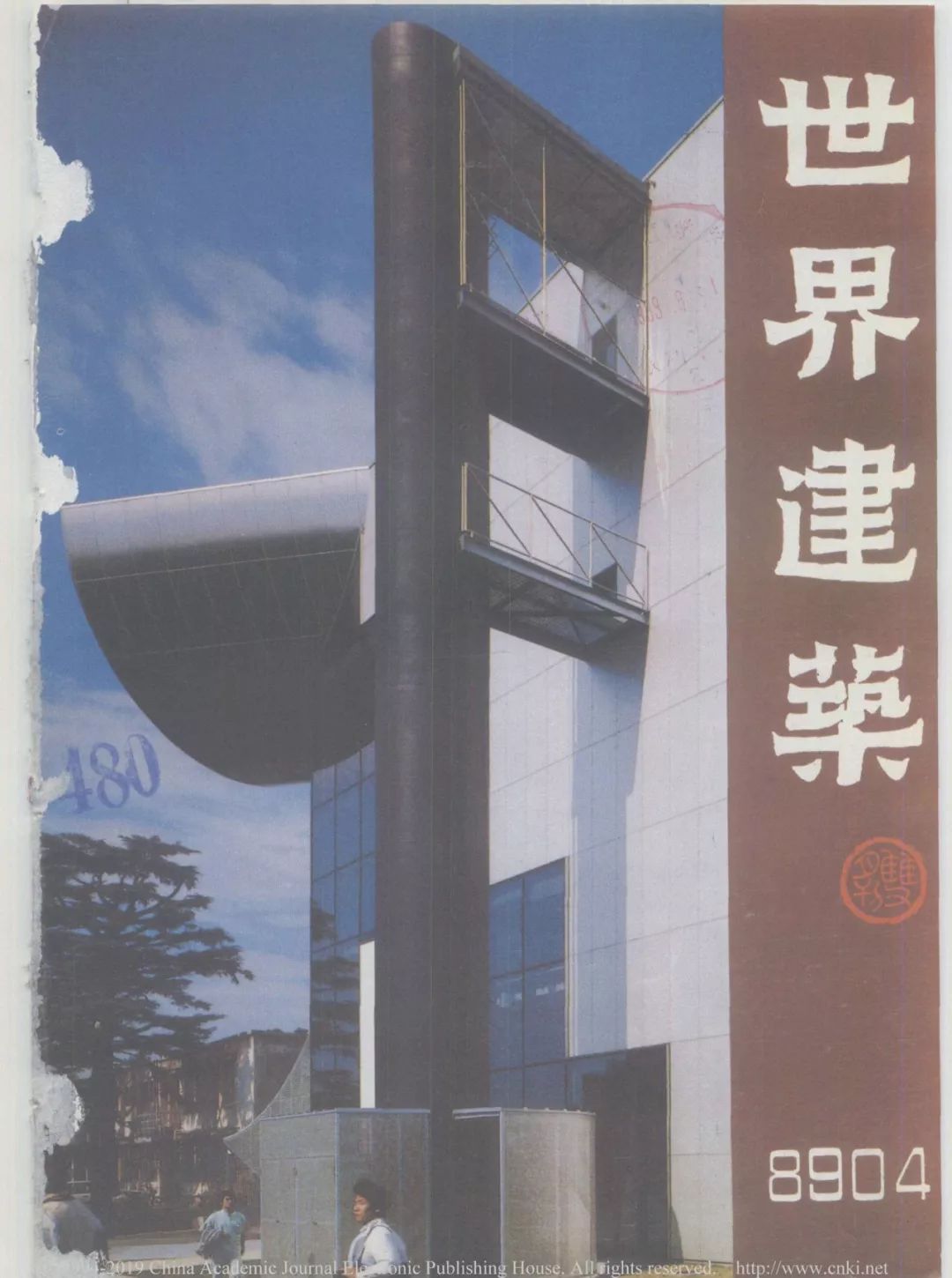

筱原一男人生第一件公共建築作品:百年紀念館

筱原一男一生中,公共建築的實踐很少。這座百年紀念館,是他的第一個公共建築。1981年,為了慶祝學校百年校慶,東京工業大學的校友會募集資金建一個紀念館,選擇的建築師便是筱原一男,百年紀念館在東工大大岡山校區入口處,外觀稱得上是怪誕。1989年中國的建築雜誌《世界建築》第四期的封面,就是對它的報導。

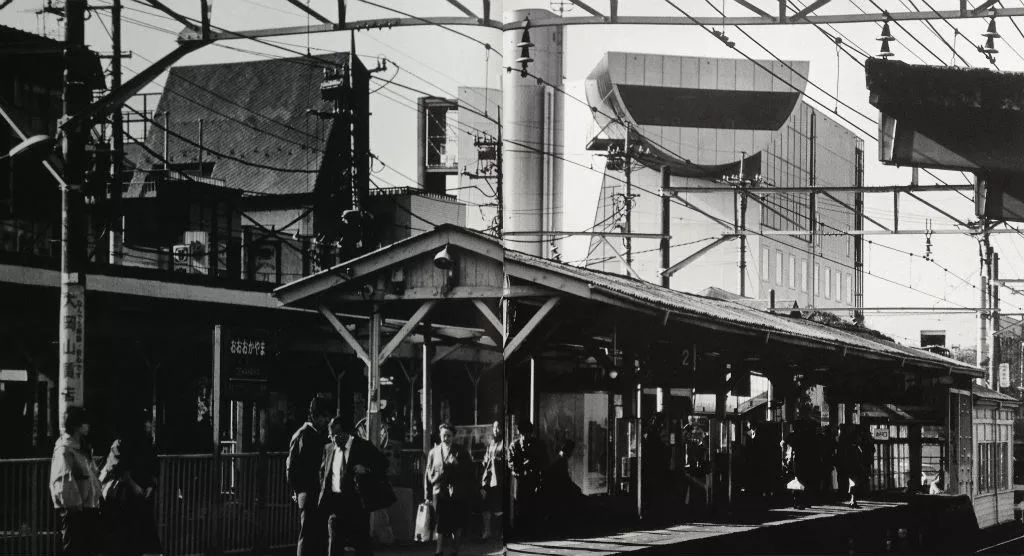

1986年10月,百年館開始動工,一年後向公眾開放。落成在校園東南角上的百年館,距離東京電車線的大岡山車站不足一百米的距離,從大岡山站的東出口出站,抬頭便可看到一個高聳的立方體建築,頂部支撐起一個巨大的水平向半圓柱,柱頭高高挑出空中。夕陽下,百年館通體發著耀眼的金屬光澤,塩琦說,「設計初期筱原就考慮把一個幾何體浮游在空中,這個造型一直都未變化。」

「他參考了NASA的月球著陸器或者戰鬥機的形象。筱原對那樣的形態有著極強的嚮往,他覺得機械零件的拼貼造型很有美感。」他還留下了有趣的一句話,「把優美的佛像放到戰鬥機上!」

筱原一男從早年設計小住宅起,把傳統的日本建築元素融入到現代的設計,當百年館成為他人生第一個公共建築項目時,他腦中依舊堅持傳統的設計元素,「優美的佛像」就是他對傳統的比喻。

百年館完成後,周圍的孩子們看到後叫喊著「鋼彈」——鋼彈是日本機器人動漫的英雄人物。筱原聽到非常開心。

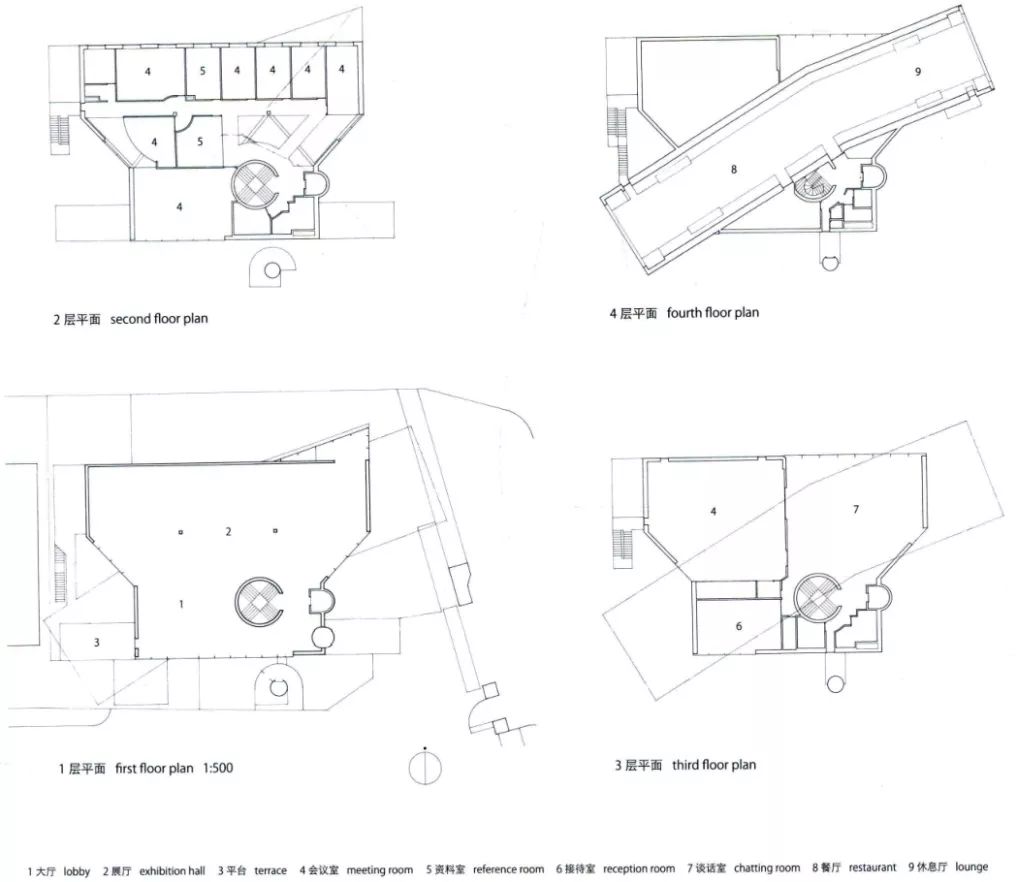

東京工業大學百年紀念館總樓地板面積有2800多平米,一共四個樓層:

一樓大約550平米左右,咖啡廳是東工大學生自習和周圍居民社交的好場所,餐桌間有陳列著東工大校史資料的陳列櫃,咖啡廳中央兩根細細的柱子伸向天花板,樓板下的管道線路全部暴露在外,狂野又凌亂。

二樓是辦公室,連接樓層之間的樓梯藏在清水混凝土澆置的圓柱裡,上樓時有稍稍的壓抑感。

三樓有兩個會議廳,抬頭看會議廳頂,上面樓層的半圓柱底部穿牆而出。

半圓柱體在中間彎折了一下,一邊直指校園內廣場的中心,另一邊指向大岡山車站

百年館剛落成時,大岡山車站還是個地上的車站,站在車站等車,仰頭可見這個衝著自己直直伸來的奇特半圓柱

而在這個半圓柱的室內向車站方向看,是東京澀谷區城市混沌的面貌。當時正好是筱原想把城市引入建築內部的時期,對澀谷叢林一般的城市狀態十分關注。

百年館落成之初,四層是學校教職工的俱樂部, 還有酒吧和餐廳,塩琦很開心地回憶自己曾和筱原一起在這裡喝啤酒。

百年館光滑的立面是大片玻璃和鋁板的咬合,設計出發點不是為了讓人從室內看室外的風景,更多是考量從校園裡看過來,立面上幾何圖案的拼接,在白天和晚上發生有意思的圖底反轉關係:

白天的時候玻璃看上去更黑,鋁皮表面更耀眼。到了晚上因為室內的照明,玻璃部分變得明亮輕快。

不僅僅在立面上用幾何做圖案構成,筱原對百年館的結構、形體都進行了精密的數學推演

在頂樓你所看到的東京和在一層看到的是完全不一樣的。在一層看到的景像是東京的一小部分的碎片,而只有在頂層,你才會看到全貌(you can only see urban tissue when lift yourself up and look at it),所以說頂層是你們開始慢慢理解東京這座城市的地方,但同時卻沒有真的瞭解它,因為你不再是它的一部分。就如同我們有時候在生活中認為我們看清楚了某個事物,但其實離他還有一定的距離。但當人們在那裡的時候,它就變成了生活的一部分。

這是我們在生活中也會經常遇到的兩種相對立的情況,就如同這兩種空間:一種是你置身於城市的物質實體(physical reality of the city)中,但是你並不理解它;另一種,當你站在頂端,你明白你不再是現實的一部分,而只是在觀察(you are not part of the reality, only look at it)

關於篠原的人物刻畫,比如在上原彎道的小屋的女主人回憶篠原在建造之前和他丈夫的交談,篠原永遠都是優雅,沉默,波瀾不驚,內心卻驚豔天馬行空。她丈夫也不善言辭,但就是這樣神奇的兩個人完成了上原彎道之家那麼暴力的作品,篠原的作品一部分其實都很暴力,和磯崎新一樣典型的formalism,他讓居住的人努力去適應建築,從而讓建築無形中強化。這種和性格的反差或契合對於瞭解篠原建築是不可或缺的。

(東京大學 成潛魏)

筱原過世時磯崎新對筱原的評價

原文:

…(略)衝突ばかりしてきたような間柄だった。だから私にとっては私の場所が測定し得たと思う。篠原一男が逝ってしまうことによって、私は思考の定點を失った気がする。私だけではない。日本の現代建築にとっての定點を私たちは失ったのだ。

(磯崎新、「追悼・篠原一男」、新建築2006.09)

譯文:

(略)我們是那種充滿著衝突關係的交情。但也因此,我才得以測定到自己的位置。現在筱原一男駕鶴西去,我覺得好像失去了思考的基點。不只是我,對於我們,對於整個日本當代建築來說,都永遠地失去了那樣的一個基點。

部分內容來源於:Pascal Flammer普林講座「System Concept Composition」《住宅本質上是一種孤獨感的圍合》