學生們仍沉溺於盲目模仿,既不研究也不分析,鮮有鞭辟入裡的觀察,全然只顧生搬硬套。這暴露了我們的現狀:建築不斷妥協,瀕臨失敗,甚至整個studio還以這種現狀為榮,慶祝狂歡。

一個廣泛的共識正在緩緩地、不容置辯地浮出水面:「側重建築的物性和形式就是缺乏社會關懷,是建築圈的大忌」。

我既不期許單體建築可以具備扭轉社會的能量,也不可能盲目犬儒式地追隨商業風潮,我只是看膩了不少學生前赴後繼地在設計中提出「評論」,而非用設計項目本身去回應「評論」。

本文整理自2015年2月7日由哈佛GSD新任院長Sarah Whiting於紐西蘭建築師學會主講的題為「I Object」的講座。講座由東南大學孫志健記錄整理,由萊斯大學曾師從於Sarah的黎樂源校對並推薦。

記錄者:孫志健

主講人:薩拉‧懷汀(Sarah Whiting)

耶魯大學文學學士,普林斯頓大學建築學碩士,麻省理工學院哲學博士,WW Architecture聯合創始人兼合夥人。擔任萊斯大學建築學院院長直至2019年4月17日受任哈佛大學設計學院院長,1999-2005年於GSD擔任助理教授、副教授、設計評論家,2005-2009年在普林斯頓大學擔任助理教授,曾任教於IIT、肯塔基大學和佛羅里達大學,曾擔任建築雜誌Assemblage編委會成員,並任職於Peter Eisenman和OMA等事務所。

推薦語

本篇講座由Rice University碩士黎樂源推薦

薩拉•懷汀(Sarah Whiting) 是一個雷厲風行,卻又極具親和力的院長。

萊斯建築學院規模很小,學生與教授之間有著極為緊密的聯繫與交流,而薩拉正是這些交流的踐行者,她記得學院裡所有學生的名字,記住他/她的優點與缺點,循循善誘。她是一個風趣幽默、思維極其敏捷的理論家,也是一個態度明晰、行事幹練的實踐家。從她身上,我領會到建築師在這個怪誕的社會面前所該秉持的態度。

有幸在薩拉臨走前,上了薩拉和斯科特•科爾曼(Scott Colman)關於當代建築實踐的研討課。在課上,薩拉屢屢強調當代建築所面臨的迫切難題(urgency),建築語境裡的觀眾(audience),建築師的姿態(position),以及其力所能及的貢獻(contribution)。於她而言,從過分強調指向性(indexicality)與自治性(autonomy)的批判主義(criticality),到到充斥著虛無主義(nihilism)的當代建築理論,建築變得越來越沉重且亦步亦趨。在「一切皆為建築」(Architecture is everything)的共識間,建築喪失了獨特性,而在越發盤根錯節的學科之間難以呼吸。然而,也正因為建築作為一個通識學科,薩拉希望我們清楚地意識到當代建築師與建築評論家所面臨的危機,以一種主動,敏捷,且明確的姿態入世。

下文中提到的《關於「多普勒效應」的筆記與現代主義的其它狀態》一文,正是薩拉和羅伯特•索默爾(Robert Somol)在當代主導的範式(paradigm)面前——對於批判性(criticality)的過分追崇——改採取的態度。她與索默爾另闢蹊徑,提出一套「投射性的」(projective)模型——相比於通過建立自治性以區別其它學科的辯證法,多普勒建築強調表達(performance)與實踐(practice),強調建築學科與生俱來的多樣性所產生的效果即其間的互換(例如材料,圖解,協作,技術等等),強調文脈、建築、使用者之間主體與客體間的多重交集與相互影響,從而觸發使用者對於建築的不同領會。對於薩拉而言,這套理論並不在於批判或否認當下的批判性(criticality),而是希望通過一種質問的姿態,反思建築沉重的自主性,以一系列不完整的回應,為建築論述提供更多的可能性。

最後,回想過去的兩年,薩拉總強調我們要有自己的論點(argument),無論是設計還是理論。批判別人是簡單的,但有自己明確且堅定的立場卻是最艱難的。謝謝薩拉在過去的兩年裡,耐心地為我們點亮了一盞撥開迷霧的明燈。

[divider]

講座正文

很榮幸來到紐西蘭建築師學會,感謝組織者John和Charles的陪同和關照,感謝來自紐西蘭的兩位摯友Mike Austin和Jill Matthewson的引見,這是我第三次在此演講。我將從當今建築文化體系中所見的現狀展開來談,這些思考時刻羈絆著我,當然聽起來有點像說教(didactic),不過這也是我作為院長、歷史學者、作家的本職工作。然後我會講到我們自己的作品,所以如果你們對前半段的敘述興致寥寥,請少安毋躁,最後我會講到實際項目。

最近我被一個怪誕的共識激起了討論的興致,這個所謂「實體是罪惡的(object is bad)」的共識不僅遍佈建築評論界,甚至滲透進了廣義的建築思考領域,這似乎與自啟蒙運動(Enlightenment)以來「實體是現代性的重複(object is a refrain of modernity)」的理論危機稍有差別,我們迫在眉睫的危機更像是一種對實體的迴避(shunning)。第二種共識在建築討論中是更普遍的潮流,那就是對理論的迴避。焦慮、危機、災難(apocalypses)……我們有無數類似的批判性主題作為早間新聞的不竭素材,但我並不認為我們有必要用這些負面詞彙去誇大建築的野心。

當下之務

與此同時,我也贊同「共識」不應被人們忽略,當大家從紛繁複雜的觀點中歸納共識,抑或是從上述兩種主題中找尋關聯時,得出的結論總是耐人尋味,所以我往往會對它們作出回應,有時幫忙出出主意(tweak)——我呼籲的「參與性自治(engaged autonomy)」或許有助於緩解(deflect)這些流行風潮造成的毀滅性影響,它是解讀建築、理解實踐的不二法門。所以我們正處於對學院派和實踐派的建築思考都至關重要的時間節點,由於我的雙重身份故而能深切感受到這種變革,這是既振奮人心(exhilarating)又危機四伏的時刻——建築正喪失與文化產業的相關性,逐步淪為純粹的服務業。因此,是否保持前者的相關性,完全取決於我們的行動。

約一年前,美國建築雜誌《Architect》刊登了一篇內德‧克萊默(Ned Kramer)的評論(editorial),他是我熟識的萊斯大學校友,當時這瞬間引起我的關注,因為我不得不承認他在我印象中並非頂尖學生,克萊默聲稱自己「從不擅長建築理論」,此後漸漸觸類旁通。

Ned Kramer,《Architect》

他認為社會關聯(social relevance),可持續性(sustainability)和建築性能(building performance)已經取代了「理論」在前沿實踐者和學者們華而不實的修辭學(rhetoric)中的地位,我當然不能說他是錯的,但值此全面變革的時刻,這種言論明顯是在閃爍其詞,迴避討論(theorize)建築界正在發生的某些重要趨向。

建築的責任

在這個簡短的演講裡,我想首先更深入地剖析關於「責任」的說辭與踐行,其次再談談為何這種「責任」似乎總是不得不棄擲(shed )「理論」。其實在經濟蕭條之前,「責任」的說法在對於建築術語界定的評論中已經初露端倪了,正如你們看到的這張2007年由林肯土地政策研究院(Lincoln Institute for Land Policy)贊助的圓桌會議的海報,是關於城市設計的論壇,只是到了2010年,經濟滑坡帶來的凋敝蕭條(downturn)的頹勢完全主導了所有人的思考。

《新聞週刊》(Newsweek)雜誌通過一篇文章指出「建築之死(death of architecture)」,將奢侈享樂主義(extravagance)的終結與更微妙的新興美學的崛起進行對比,主流價值取向也隨之變動——從「追求完成度」到「更高效的功能主義(functional)建築」。那篇週刊文章中最吸引我眼球的就是引用了倫敦政治經濟學院(London School of Economics)城市項目系主任Ricky Burdette的名言,他說:「隨著學科之間的邊界逐漸曖昧不明(blurring),你便開始意識到僅通過實體,建築是無法解決當下問題的」。

「萬物皆存在於城市文脈(context)之中」——這個關於「實體建築」的論點在邁克爾‧基莫爾曼(Michael Kimmelman)接替《紐約時報》(New York Times)的建築評論人職位時再次橫空出世,其實這個評論員職位我從13歲至今一直無比「覬覦(coveted)」,所以我說的話可能不會那麼客觀公正。但是基莫爾曼刻意避免寫到單體建築,而是通過集中筆墨描寫住宅、項目和城市規劃給文章重新蒙上了一層政治色彩(re- politicizing)。

Michael Kimmelman,《紐約時報》建築評論人

正如他自己闡釋的:「我做了20年藝術評論人,寫了不少關於雕塑和藝術家的文章,當我談論建築時,我總理所當然地認為和審視雕塑的方法如出一轍」,但這也屬於觀察建築的視角的「貧乏(impoverishment)」——我們要思考建築的形體、壽命和使用者。這位建築評論家在《紐約時報》的觀點首先是建築審美與雕塑異曲同工(identical),進一步說,同時探討建築的美學和本體是幾乎不可能的。

建築的物性

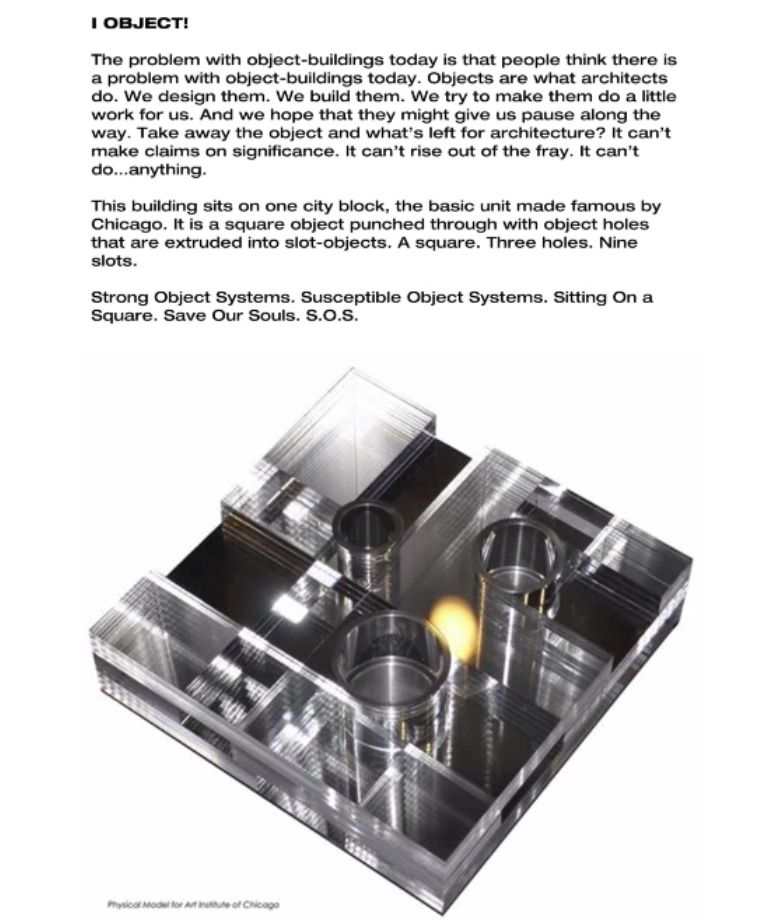

最後一個案例頗為新穎,是Ron Witte和我(簡稱WW)在芝加哥美術館(Chicago Art Institute)參加的小型展覽項目「芝加哥主義(Chicagoisms)」,圖中展示的這塊展區名叫「樂觀主義勝於規劃(Optimism Trumps Planning)」,這個擁有奇特名號的單體建築充滿了整個街區,從幾何學衍生出建築內部的秩序和建築與環境的關係。我們僅有150字篇幅來闡述項目,所以充分利用有限篇幅來談「實體能夠且應該成為『發動器』(object can and should be a generator)」,這也是我講座標題的靈感。

Optimism Trumps Planning展區,Chicagoisms,芝加哥美術館

《芝加哥論壇報》(Chicago Tribune)的建築評論家布萊爾‧卡明(Blair Kamin)觀展後點名批評了三個項目,其中就包括我們的作品,我們聽到他批評(condemnation)道:「其它模型例如休斯頓的Ron Witte和Sarah Whiting做的『I Object’傲慢地(arrogant)將建築物化,極其缺乏(bereft)對城市環境的關懷和節能環保的關注」。所以布萊爾無比輕鬆地定了基調:我們對實體的關注意味著完全忽視(disregard)建築環境,這只是浩如煙海的現代主義建築中表達「物性(Objecthood)」的例子的冰山一角,我將建築單體與雕塑、意象(iconicity)與明星建築進行聯想,注重實體似乎就意味著對社會環境、城市元素和公序良俗的不負責任(irresponsibility)。

「I Object」, Ron Witte & Sarah Whiting

另一方面,責任與道德義務(moral obligation)看起來和「實體」風馬牛不相及,因為責任似乎是與關係、本質、文脈休戚相關的,但實體與責任之間的一線之隔幾乎沒有給實踐者和評論家們留下多少可行空間(Running Room),一個廣泛的共識正在緩緩地、不容置辯地浮出水面:「側重建築的物性和形式就是不負責任,是建築圈的大忌(taboo)」。

建築與建築物

這種「反對物性」的語境導致了奇怪的現狀,即建築師和學生們總試圖「設計建築而非設計建築物(design architecture without designing a building)」,例如這張位於紐約曼哈頓的某匿名建築學院的課程設計作業,暫且稱為「116號街某學校」,課題是在皇后區的濱水(waterfront)基地上設計一座生產食物的復合養耕共生系統(aquaponics system),從圖的深度可以看出這是最終答辯的成圖,研究富含omega-3脂肪酸的食物的生產成了學生們推進設計的主要切入點。

至於建築,大家都能看到,並沒有多少工作量,更多的圖幅是在詳細講述「養魚」的故事而非任何建築空間的設想。如今所有人都知道建築是通識學科(generalist discipline),但如果連我們都不教學生如何設計建築,誰會教他們呢?世界上許多科學家都知道養耕共生復合農場的訣竅,我們的職責是與他們合作而非試圖成為他們,要通過設計與他們協作,誠然我們需要儲備一定的基礎知識便於與其它專業的專家溝通,但當務之急是要保持「設計」在行業中的核心地位。

曼哈頓116號街某建築學院Studio學生作業

強調「設計」並不意味著建築師要變成第三產業的服務提供者,我不得不指出這個前提,早在1947年拉茲洛‧莫霍利‧納吉(Laszlo Moholy-Nagy,20世紀最傑出的前衛藝術家之一,曾任教於早期的包豪斯)就已宣稱:「設計不是一個專業,而是一種整合和創造資源的態度」。當前的設計行為早已可以通過多種方式被公眾理解,但基本的觀點不可動搖:設計是對於實體的形式與功能的一種表達模式,通過繪畫、模型和建造表現出來,此處所謂「實體」可以象徵任何尺度:小至服飾和家具,大到街區和城市。

簡而言之,正如建築歷史學者約翰‧赫斯科特(Keskett J.)曾詼諧地(facetiously)說過一個嚴肅的觀點:設計就是去設計一個能創造新設計的設計(design is to design a design to produce a design),「設計」就是我們區別於其它領域的得天獨厚的看家本領,但須知這並不是與生俱來的。

Keskett J.,香港理工大學教授,曾提出設計師有三層價值——設計師作為修飾者、區分者和驅動者

建築與非建築

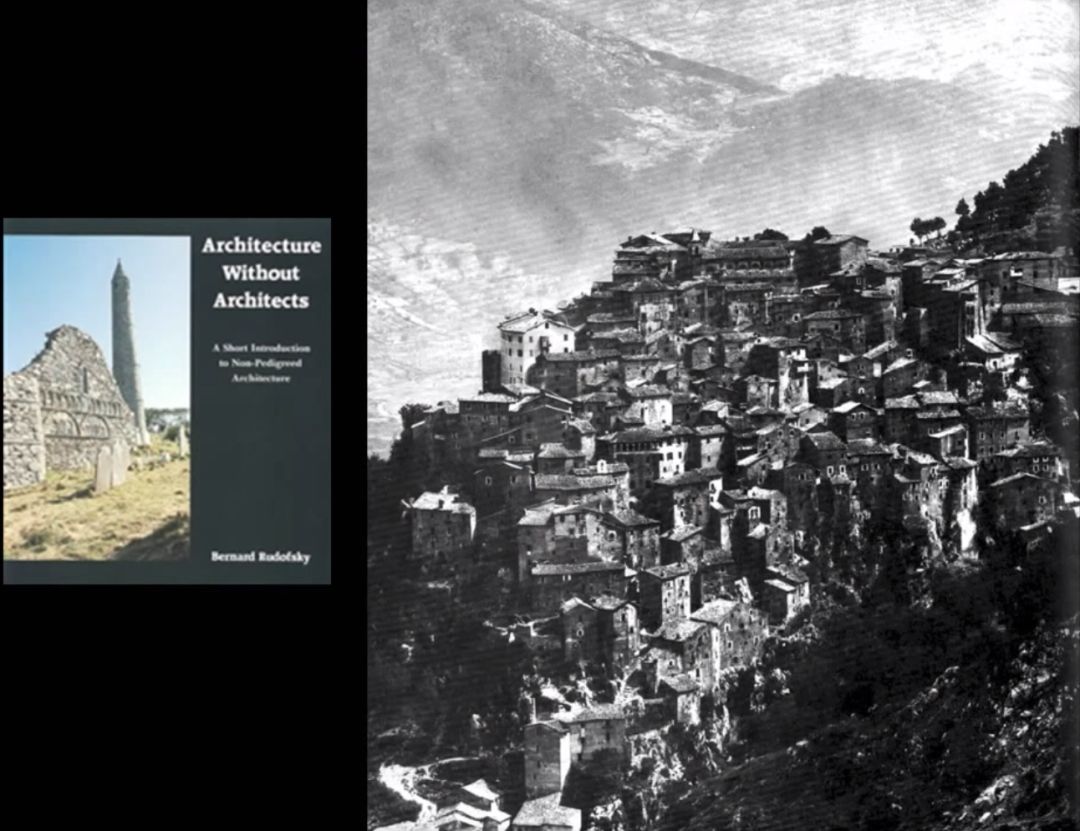

當然這並不是建築文化圈第一次將目光聚焦在「非建築」上,建築師們極其諳熟地解讀「非建築」對建築的影響,甚至成了他們的必備技能。Moma美術館1964年舉辦了伯納德‧魯多夫斯基(Bernard Rudovsky)的名為「沒有建築師的建築(architecture without architects)」的展覽,同年他的同名書籍出版,其中記錄了不少本土(vernacular)和公共(communal)建築的優秀案例,所以說建築不是由所謂「專家和大師」創造的,而是由擁有相同物質基礎的一群人自發(spontaneous)持續的行為活動產生的。Rudovsky說展覽和書籍都側重本土風格的持續性(durability),然而諷刺的是,在展覽40週年紀念日有評論批判他過度關注這些項目的美學要素,但並未對這些公共形式背後的(underlay)複雜社會經濟現象給予同等重視和認可。因此,如果說60年代和如今的方法論間存在什麼關鍵差異,那一定是由於其它複雜社會現象已完全主導審美取向,「實體」已被歸入「缺乏社會關懷」的範疇。

《沒有建築師的建築》,Bernard Rudovsky

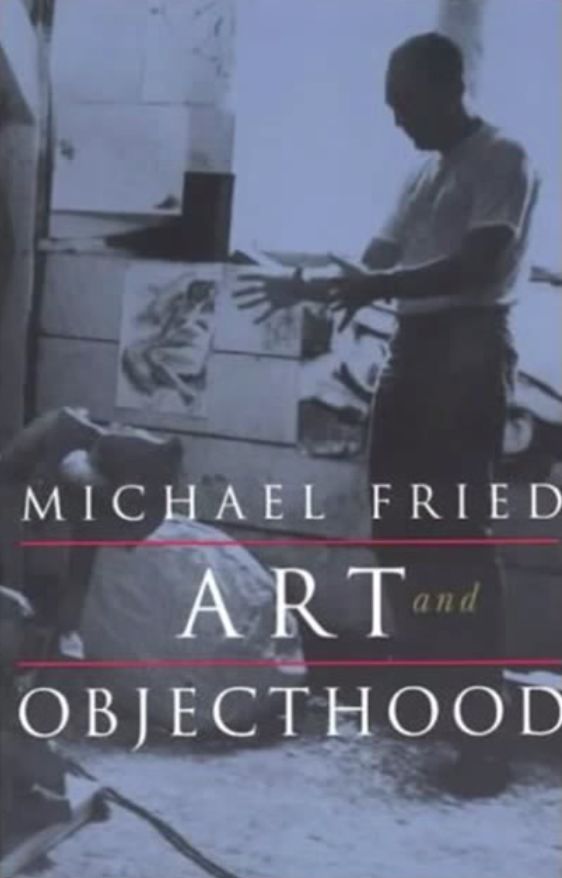

同時我們也應銘記「物性」在我們學科漫長的體系中有它自身的歷史沿革、支持者(champions)和反對派(opponents),藝術評論家和藝術史學者邁克爾‧弗裡德(Michael Fried)在1967年發表了一篇名噪一時的(explosive)評論極簡主義(minimalism)的短篇論文《藝術與物性》(Art and Objecthood),他將「藝術作品的正統(formal)理解」與「宏觀語境下對作品的解讀」進行了深刻對比(pitted)。

論文裡第二條重要的辯證性觀點更值得深思,就是將藝術作品本身與觀賞作品的主觀經驗聯繫起來,弗裡德贊成將「實體」在它本身所在範圍(spectrum)進行探討,譴責了極簡主義者用作品的觀賞性和戲劇性(theatricality)凌駕於(overwhelm)作品本身的行為。如今弗裡德的評論已獲得超出他與旁人預期的影響力,其實我瞭解他的興趣並不在於輕描淡寫地譴責「戲劇性」,醉翁之意不在酒,而在於研究「作品的觀賞性」與「藝術作品的自治性」之間的矛盾(tension),正如他寫道:「評論家們必須時刻牢記的公理(formulas)就是他所執著追尋的物性只不過是相對的(no more than relative)概念」。諷刺的是,他的論述源於(stemming)對藝術和物性的辯證對比(dialectic contrast),這種解讀卻掩蓋(seal)了全文語境中「物性」看似自相矛盾(incompatible)的命運,所以這是對我們的重大警示:二元論(binaries)確實是個頗棘手的難題。

《藝術與物性》,邁克爾‧弗裡德,美國當代傑出藝術批評家,他的評論構成了晚期現代主義的核心文本,開啟了批判美國極簡主義藝術的大門

物性的危機

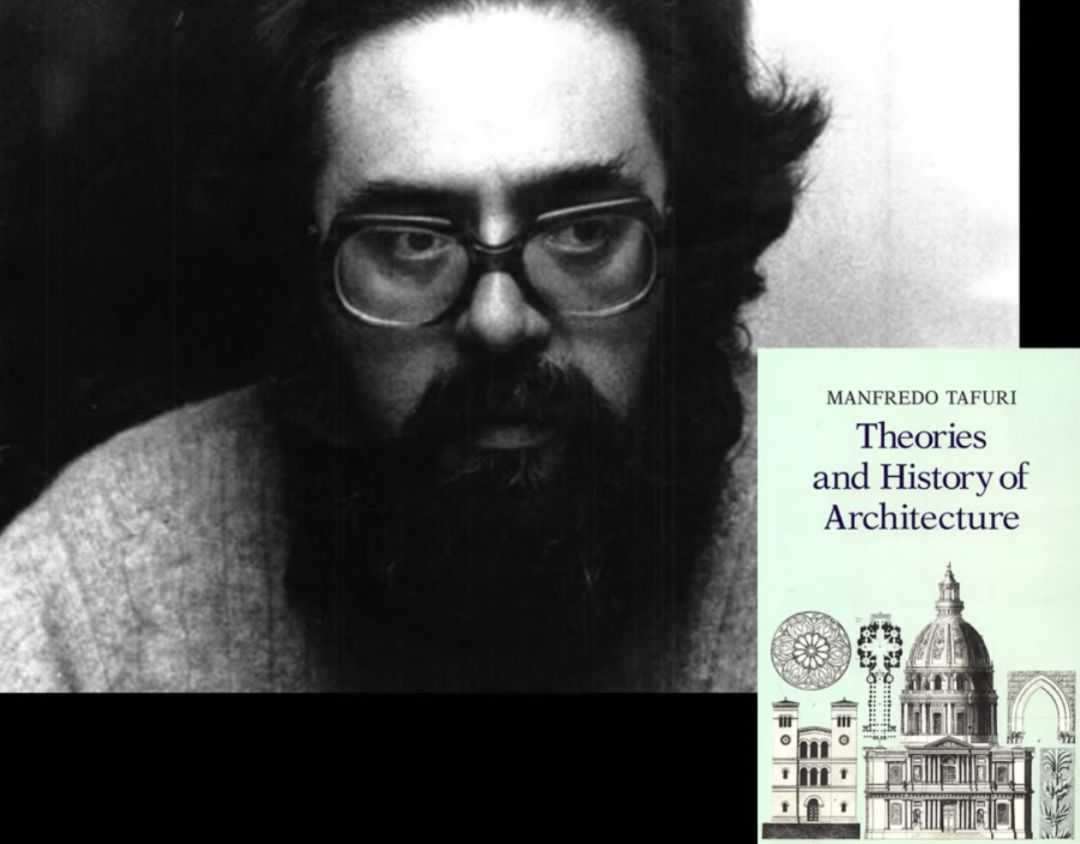

讓我們回到今天對「實體」的討論,如果說曼弗雷多‧塔夫裡(Manfredo Tafuri)在1968年將「實體」的危機與歷史學的沒落(eclipse)聯繫起來,那如今與之相關的就是「理論的黯然失色」。

《建築理論與歷史》,曼弗雷多‧塔夫裡,威尼斯大學建築學院教授,批評家與歷史學者,威尼斯建築學派領導人物

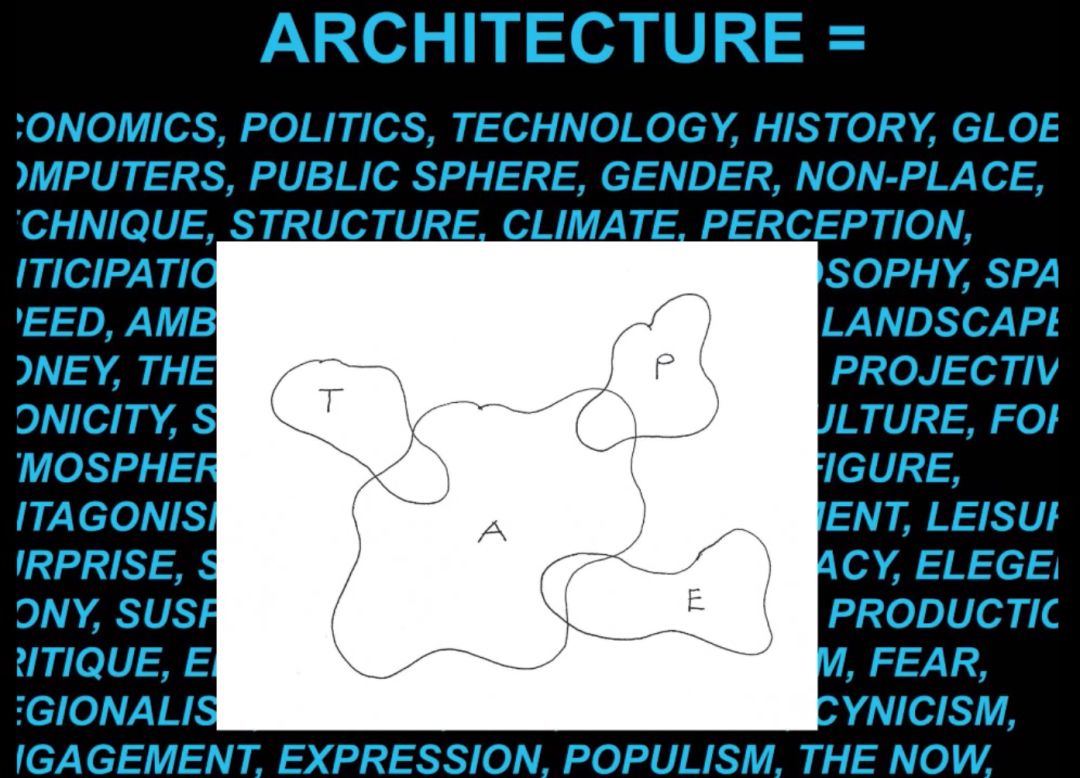

十年前,羅伯特‧索莫爾(Robert Somol)與我在Perspecta雜誌上發表了一篇名為《關於「多普勒效應」的筆記和現代主義的其它狀態》(Notes Around the Doppler Effect and Other Moods of Modernism)的小短文:執迷於(stranglehold)照搬二元論以及辯證法——更明確地說是「運用辯證法簡化某些理論關係」的趨勢,正是我們在小論文中批判的重點(instigators)。我們既不期許單體建築可以具備扭轉社會的能量,也不可能盲目犬儒式地追隨商業風潮,我們只是看膩了不少學生前赴後繼地在設計中提出「評論」,而非用設計項目本身去回應「評論」。

《關於「多普勒效應」的筆記和現代主義的其它狀態》,Perspecta

這種批判性項目的典型案例就是1991年Diller Scofidio 在沃克藝術中心(Walker Art Center)展覽的「旅行箱研究(Tourisms Suitcase Study)」,它直觀揭露了旅遊業與其它社會層面的複雜關係。

Tourisms Suitcase Study,裝置中每隻旅行箱都是對美國50個州中某州的名勝古蹟的調研,並通過圖像與文字進行分析

但就在這個聲名鵲起的裝置問世十年後,也就是我們寫小論文那年,學生們仍沉溺於盲目模仿(mimick)這個項目,既不研究也不分析,鮮有鞭辟入裡的觀察,全然只顧生搬硬套。這暴露了我們面臨的現狀:建築不斷妥協退讓,瀕臨失敗,甚至整個studio還以這種現狀為榮,慶祝狂歡。

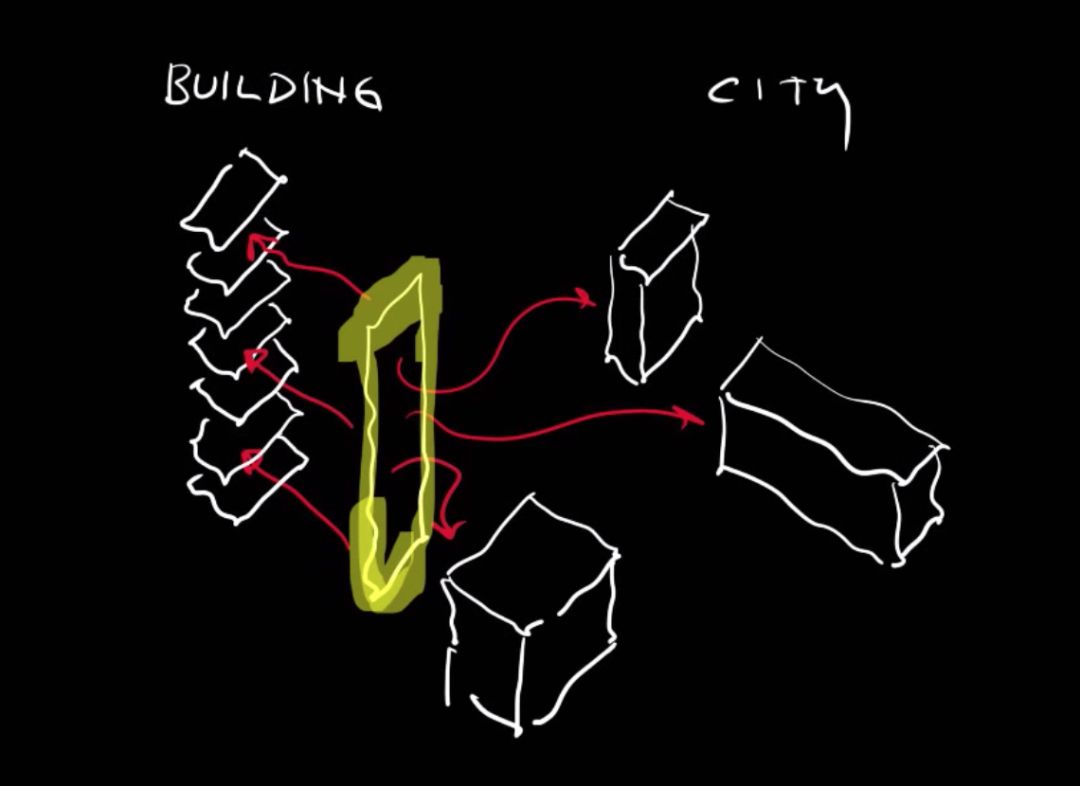

我們寫的「多普勒效應」的小短文是基於當年在學科中發現的兩個問題,請注意這是十年前的事,首先是二元論的束縛,它將本該深奧的討論過度簡化(caricature),第二點就是建築被其它學科的逐漸取代(displacement),我們提出的方略是在堅持「跨學科交流(inter-disciplinarity)」的前提下重新強調「建築」的重要性——建築是大家都無比熟悉的,如今它已是通識學科了。但是我們要警惕,絕不能迷失在普適性中,不能將「通識(generalities)」誤認作終極奧義。我們作為建築師的天職是綜合(synthetically)化用各種領域(landscape)的知識來接近「普適性」,只有設計才能整合所有資源。我提倡從「批判(critical)」向「投射(projective屬於「後批評」理論範疇,指的建築師主體意識在實踐場中的投射)」的轉變,所以我們應該優先(advanced)植入一個設計,這個設計不是僅有分析而已,而是要有「論點(propositions)」。

「後批評」的界定

我的小論文的主旨被誤讀為對「後批評(post criticality)」的倡導,甚至有人說我主張「反批評(anti criticality)」,認為我反對理論。言歸正傳,讓我們回到今天的現狀——理論似乎已從我們的學科銷聲匿跡了,當然這不是我和Robert的錯,我倆從未用過「後批評」、「後理論」等術語,所謂「反批評」的立場(stance)更是子虛烏有。我們唏噓感喟(lamented)的只是這種「評論就像磨損的『黑膠唱片』(scratched LP,指重複播放相同聲調的黑膠唱片)」的現狀,恐怕這個說法也是陳詞濫調了,但事實上它就像黑膠唱片一樣不厭其煩地重複著相同論調(chord):批評應該作為一種產生新論點的理論工具,再回過頭來淘汰舊論點。

這種說法是很合情合理,但它使我們陷入了皓首窮經地「生產(pose)」評論的無盡怪圈(loop)。對批判性項目的迷戀、對二元論的過分重視(overemphasis)和對建築圖像(icon)的譴責錯綜交織,扼殺(stymie)了不少建築的新命題。但我想說,儘管這些阻礙力量很強大,但如今一種全新的建築產品也正在萌芽,慢慢取代舊秩序。換言之,儘管理論家們正試圖讓建築「高高在上」地擺脫其物性,但我仍樂觀地看到日漸深入人心的建築「實踐」已經開始動搖這種偏見(bias),我們要時刻關注這種動向並巧妙利用它。

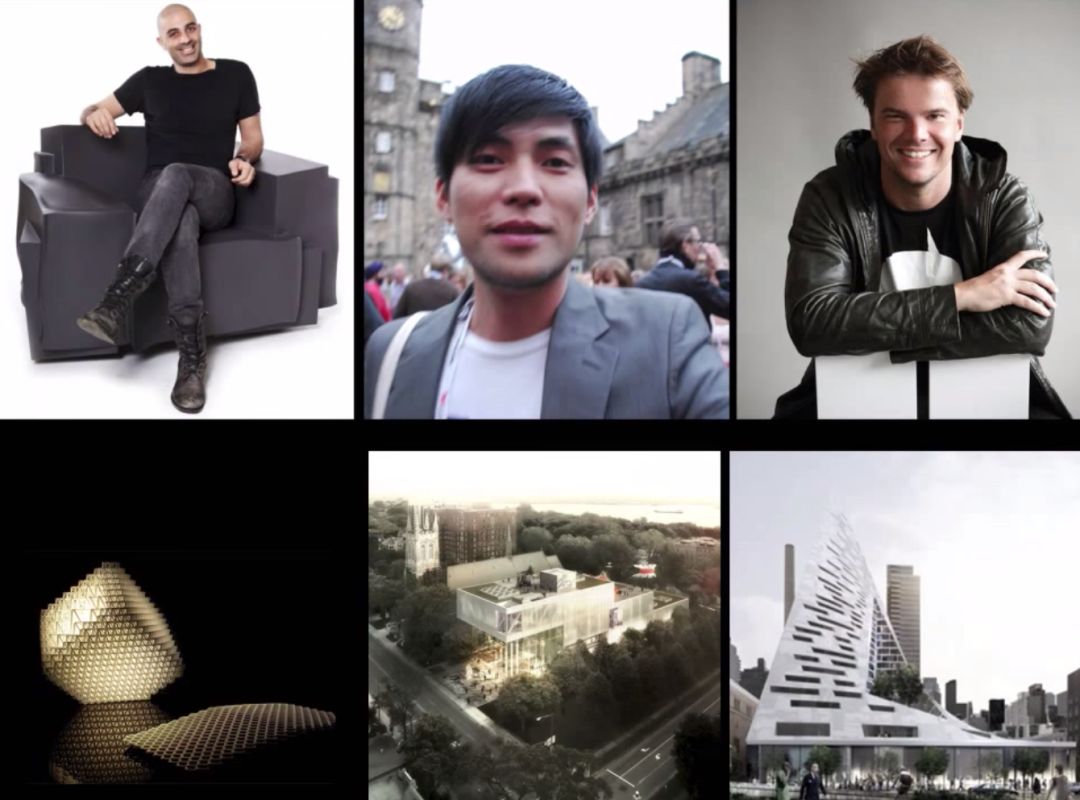

去年秋天我主持了由三位年輕明星建築師組成的圓桌會議——比亞克‧英格爾斯(Bjarke Ingels)、重松象平(Shohei Shigematsu,OMA合夥人,紐約辦公室總監)和納德‧泰蘭尼(Nader Tehrani,曾任MIT建築與規劃學院系主任,Cooper Union查寧建築學院院長),通過深入交流我發現他們對從前建築師未全面關注的獨特領域都了然於胸、如數家珍——生態與經濟責任、本土化轉變、全球資源、社會責任和材料創新,所有這些在三位實踐者看來是作為建築師必須掌握和理解的。

我們往往囫圇吞棗地理解這三位建築師,輕易地將他們歸入「明星建築師」之列,不假思索地給他們貼上標籤,這絕沒有恭維(compliment)的意思——OMA的作品隨處可見,庫哈斯就是當今最有影響力的明星建築師之一。但我想強調的是,這三位建築師都盡到了克萊默所說的三條責任——社會關聯、可持續性和建築性能。總之,他們的建築與理論因為直截了當和易於理解而更為人所熟知,三位建築師都是才華橫溢的形體操控大師,通過分析環境、文脈、地域特色來呈現設計作品,都是出於對邏輯的思考,而非生搬硬套某條理論或幻想。所以令我震驚的是,這三位的作品顯然是基於形式去積極回應文脈的,創造了建築「實體」,但他們卻以其它方式展示建築,避而不談建築的「物性」。

左:Nader Tehrani,中:Shohei Shigematsu,右:Bjarke Ingels

參與性自治

德國文化理論家齊格弗裡德‧克拉考爾(Siegfried Kracauer)在20世紀20年代做柏林前線(Berlin Correspondent)記者時經常撰寫文化評論,讓人們以可視化方式閱讀週遭世界,如果沒有他對演講說辭和偵探小說的深刻觀察,我們將無法獲得這樣清晰易讀且富有文化意蘊的精神食糧。這些創作經歷為克拉考爾打開了一條更廣闊的思路,正是通過這個方式,他讓更多人意識到他們所處的環境正以無法想像的方式悄然影響著他們,這意味著建築師和建築寫作者們放棄了為建築學闡明方向,此處的建築學概念是廣義的——包括城市學、風景園林、建築史等領域。

建築的影響力必然離不開「物性」,「形式」也勢必離不開功能(program)、組織、技術、經濟、政治和文化。顯而易見,在克萊默和基莫爾曼等一些建築學者的論調的引導下,建築的話語場正在切斷建築學這顆大樹上我們賴以棲身(perched)的枝條和軀幹,逐漸撲滅關於「形式」和「實體」的討論,建築的文化影響力更是無從談起。

「I Object」, Ron Witte & Sarah Whiting,2014-2015

建築學的「跨學科」潮流在過去25年間呈指數性擴張,然而我們追求「實用主義(pragmatism)」的新目標似乎一夜之間遏制了這種潮流。評判一座建築成功與否的標準不能淪為「指標(metrics)」的計量,而要包含基地文脈、建築自治等因素,重建對建築實體與話語場的廣泛尊重,這絕非缺乏社會責任和人文關懷,而是加深我們對建築之外的潛在影響力的理解的必由之路。那麼建築不僅是「有求必應」地為世界服務的,它更是能讓世界變得更好的,這才是我們的責任。因此,那些具有高度自治性的項目不僅能吻合我們學科的內在秩序,同時還能對時代背景下的物質環境、歷史文脈、社會、政治、經濟、形式、組織、功能條件進行回應。

「參與性自治」

密斯與IIT

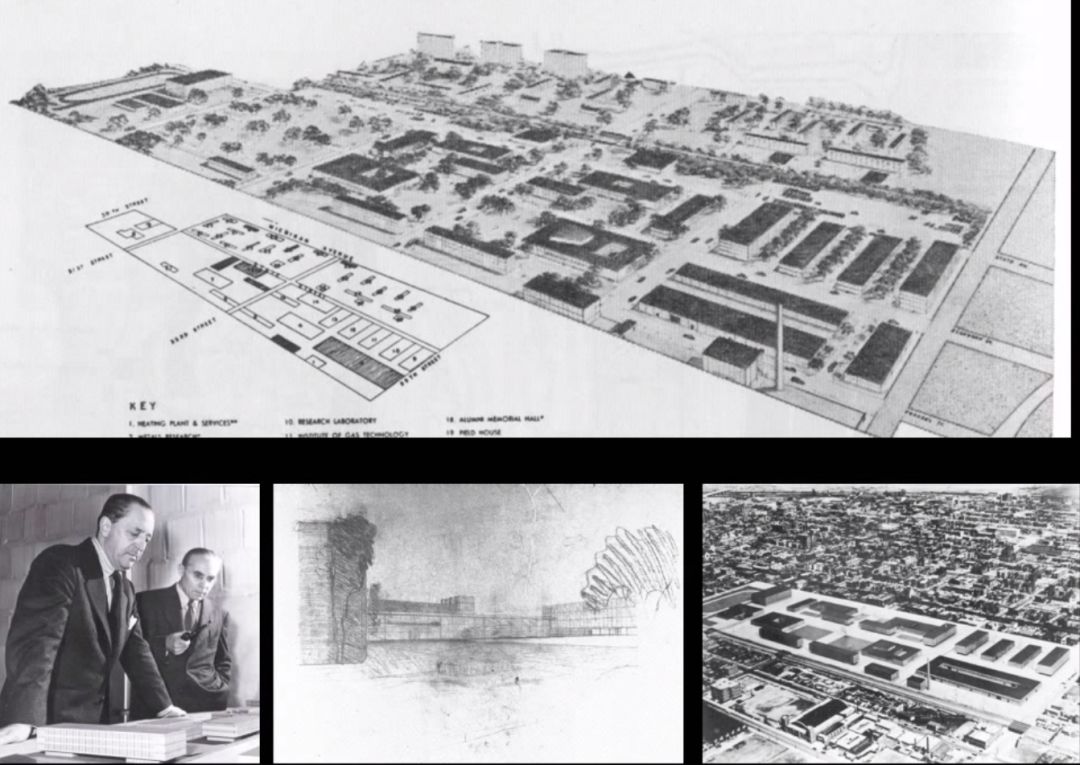

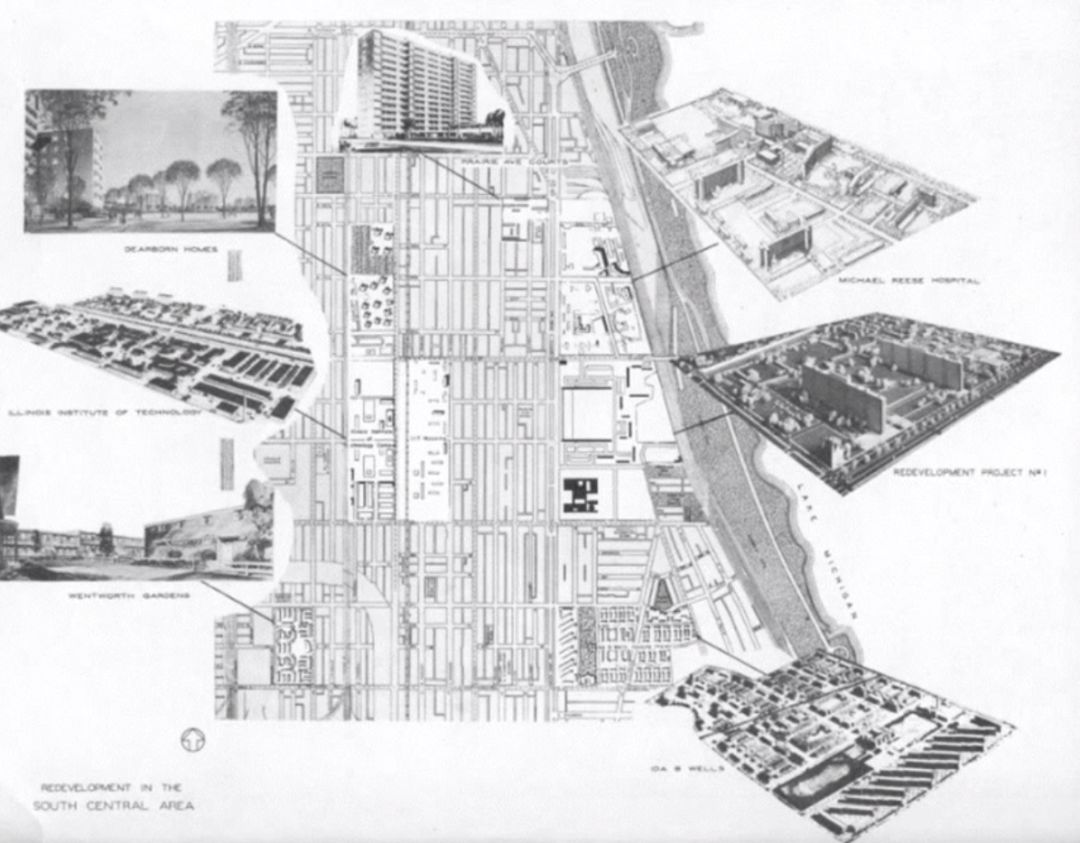

現在我要從歷史作品開始談我們做過的項目,就是上次歷史學者們邀請我來紐西蘭參加會議時展示過的作品。這是我在芝加哥的伊利諾伊理工學院(IIT)時做的,眾所周知,密斯‧凡‧德‧羅(Ludwig Mies van der Rohe)曾於1937年來到IIT執掌Armour技術學院,它包含校園邊緣的兩座磚石建築,密斯的設計水平毋庸置疑。IIT校長 Henry T. Heald 非常有手腕,通過資本運作,從1937年到約1958年IIT逐漸成為佔地100英畝的大校園,購置的資產都在受託人們(trustees)的名下,所以我們看不到單一的(consolidated)土地佔有權,這就是如何在高密度環境下獲取100英畝土地的秘訣。

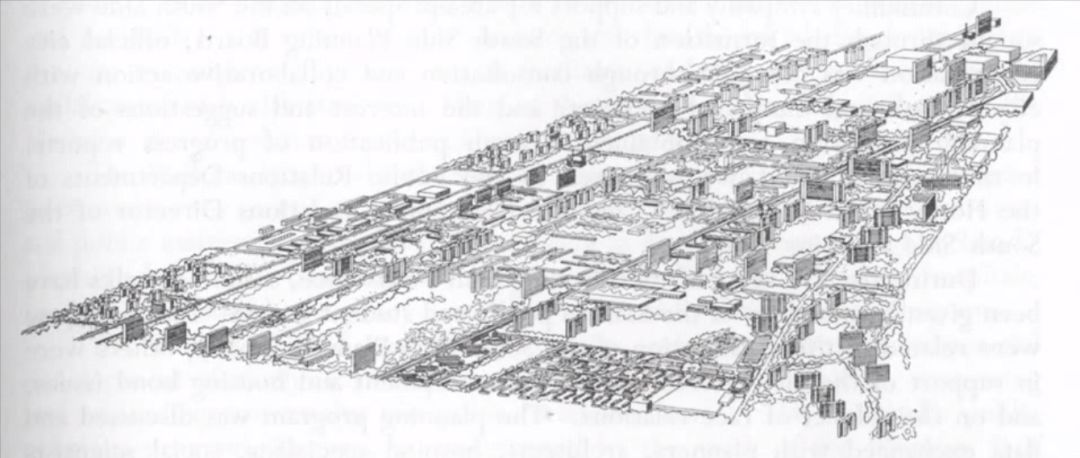

所以提到IIT大家總是想到這張圖,它就像一個完全自治的小世界,校園坐落在芝加哥南部,在當時被看作是北美最大的貧民窟(slum)。因此密斯的設計並不是一個現代主義的城市規劃——現代主義中所有建築都是遵循網格排布的,但校園的佈局明顯有所偏移(leaker),如果你翻閱這個項目的歷史檔案,就會發現設計過程中涉及了大量的兩點透視的研究:空間總是在開闊基地中流動,引導你的視線在建築間穿越,IIT校園就是在30年代後期到50年代被設計的。

IIT校園規劃

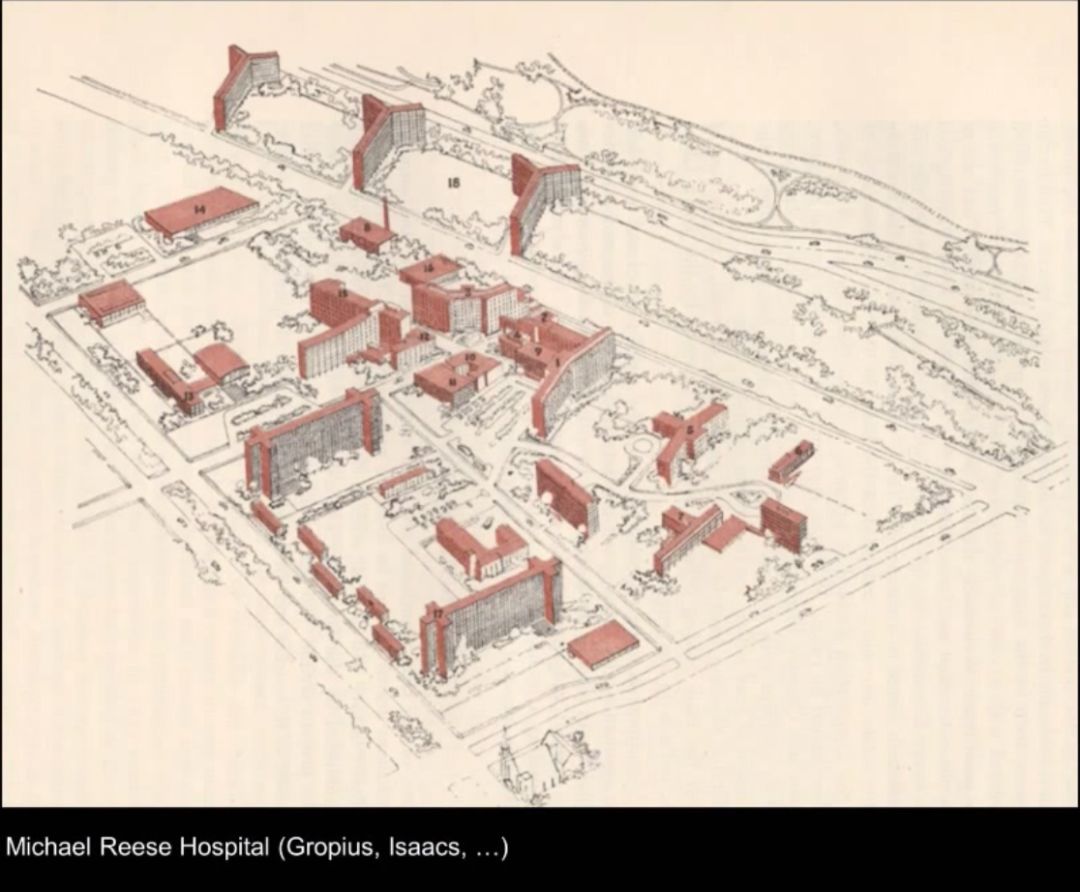

另一個重要項目是邁克爾‧裡斯醫院(Michael Reese Hospital),在密斯入職IIT五年後開工,它的城市層面由雷金納德‧伊薩克斯(Reginald Isaacs)操刀,建築部分由瓦爾特‧格羅皮烏斯(Walter Gropius)設計。

邁克爾‧裡斯醫院,Michael Reese Hospital

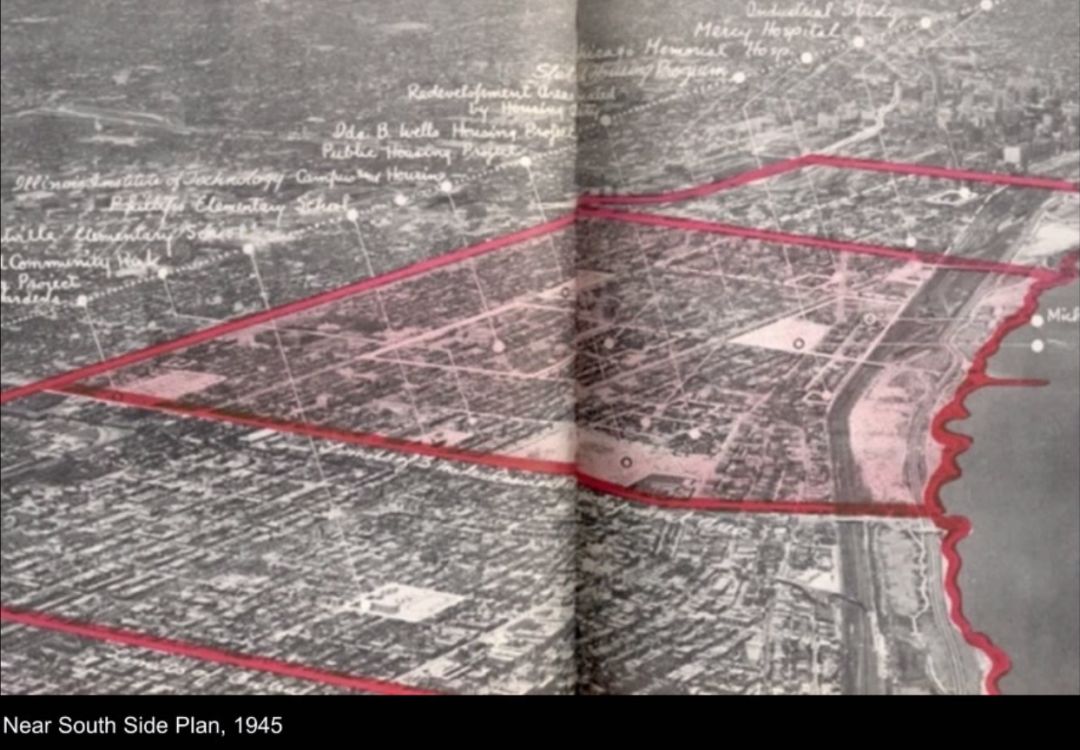

邁克爾‧裡斯醫院和IIT校園以及芝加哥的其它組織合稱「Near South Side Plan」,它存在於1945至1960年之間,吸納了教堂神職人員、社區領袖、《芝加哥衛報》(Chicago Defender,美國創辦時間最久、影響力最大的黑人報刊,盛行於美國南部)的編輯和芝加哥商業圈的一些金融大鱷。

「Near South Side Plan」,1945-1960

從這張組織的照片中你能看到Henry T. Heald 校長和密斯,Henry眼眶下的黑眼圈頗具辨識度,這就告訴我們一定要遠離學院領導的職位,最近我也一直有黑眼圈——所以這是一條金科玉律。

他們的組織對芝加哥片區做的規劃堪稱全美首次現代主義城市規劃的實踐,對這個項目所做的調研分析也將成為我今後寫作的素材和靈感。我還會講我們事務所的四個項目——兩個城市尺度的、兼顧自治性和文脈的項目,還有兩個建築項目。

全美首次現代主義城市規劃嘗試的實踐

「大千世界」

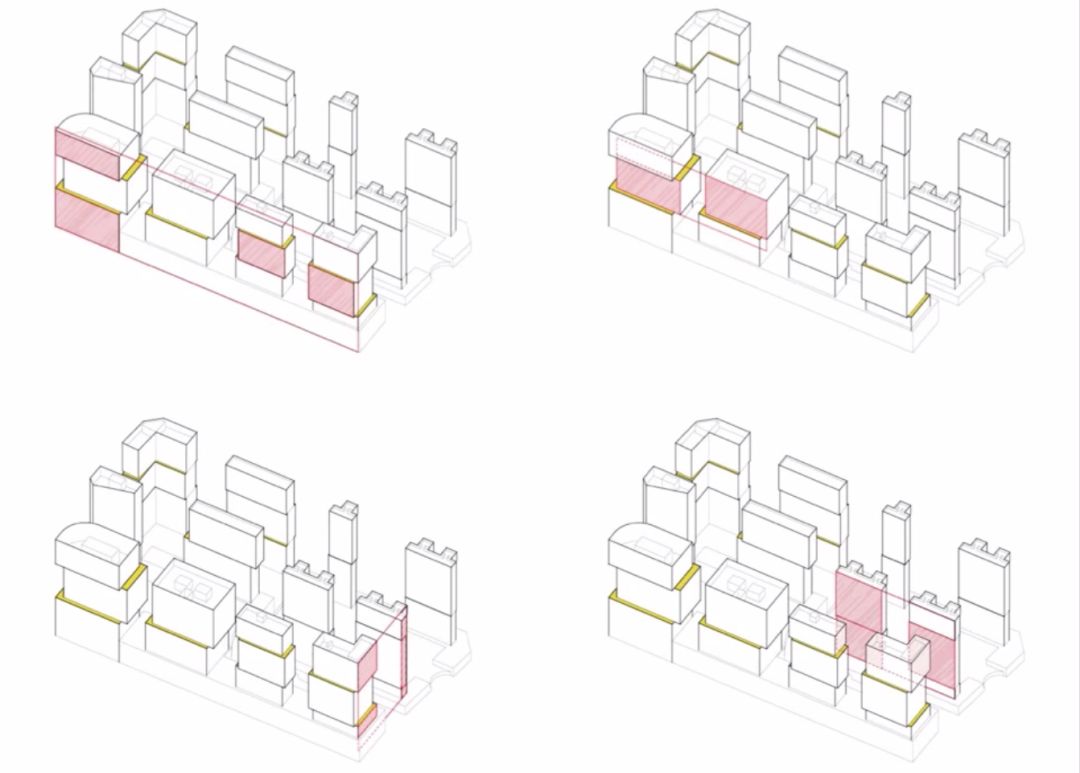

首先是位於中國長沙的項目Many Worlds: Xingsha,我們要研究某街區內正在施工的12座高層建築的立面,這是個很奇怪的任務。長沙就像中國很多其它新興崛起的城市一樣,建築物像山巒般反覆堆疊,在這種環境下置入任何新建築都是無法辨識的(illegible),所有建築都無法脫穎而出。

湖南省長沙市天際線

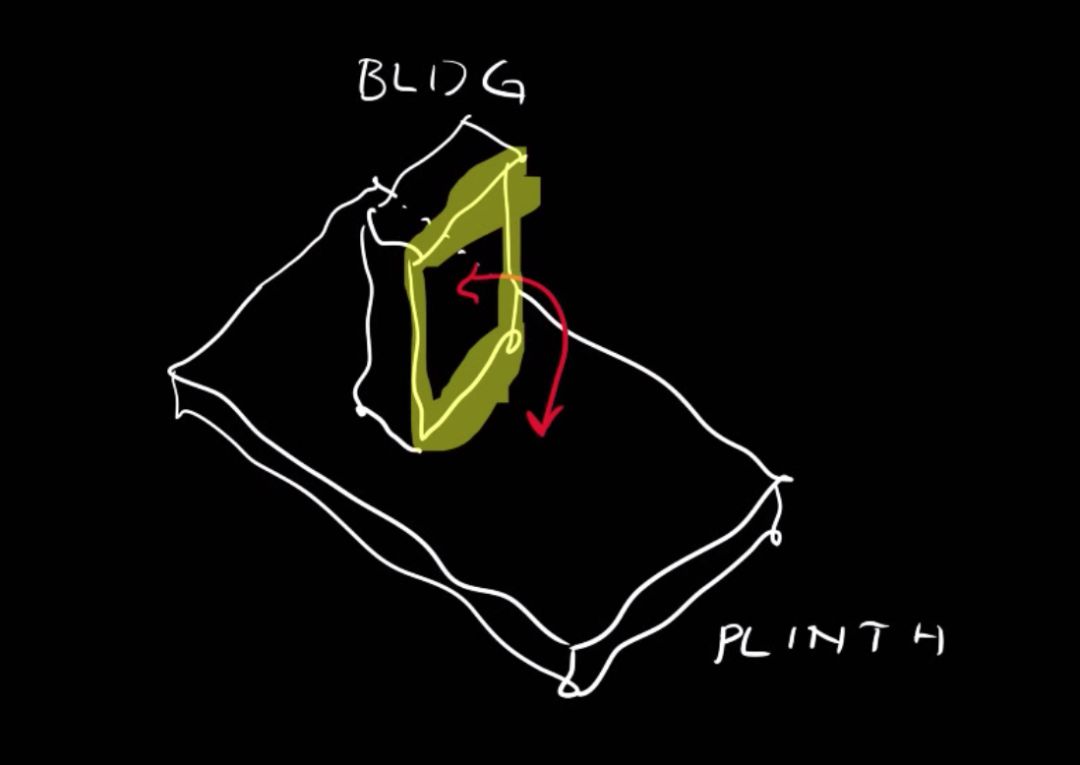

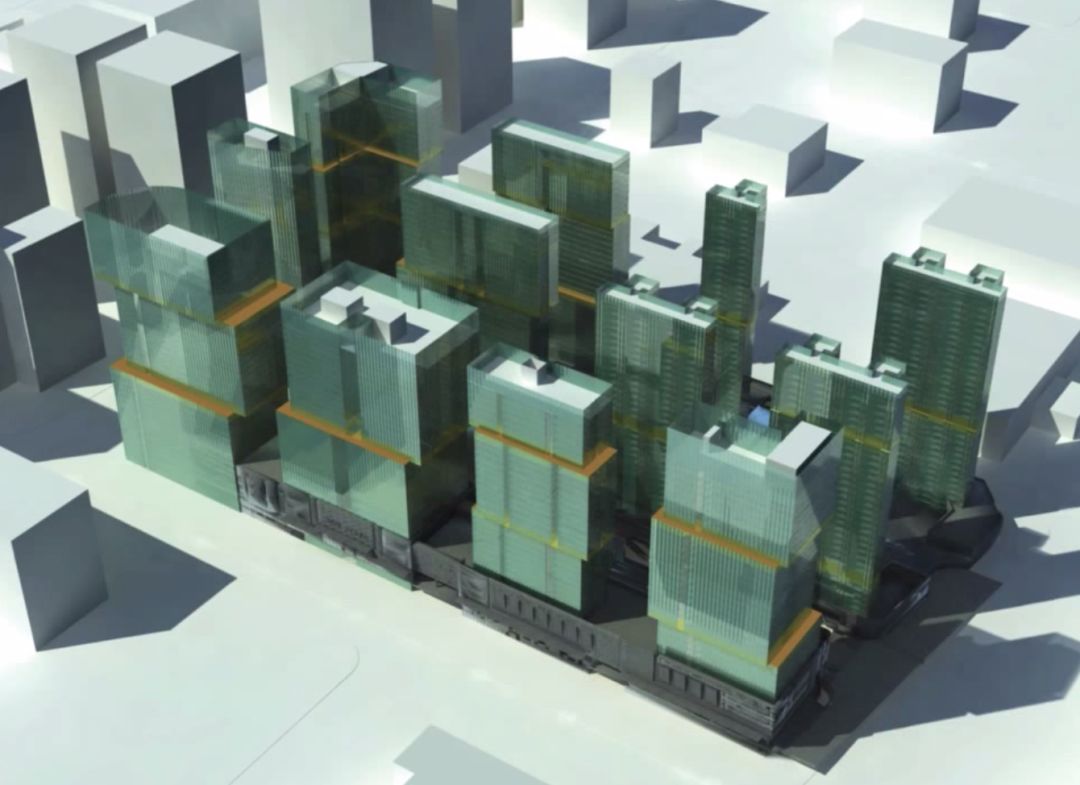

想要在長沙做一座建築就像往水中添加水一樣悄無聲息,不留痕跡,我們主要研究了建築立面,因為立面是建築與城市發生關係的過渡元素,在垂直方向從基座(plinth)到屋頂都充滿意趣。

既然這些高層都在施工,我們幾乎沒有餘地去做新設計,現存的結構體系也無法改動——這12座建築有居住、辦公、商業等多種功能,在這種情況下當然不可能再蓋12座新房子。

我們用相似的手法通過光滑的(slipped)立面使這些建築產生聯繫,只是輕微改動了立面的秩序,就使它們形成了充滿共性的組團和群落,絲毫不影響建築本身的功能性,它們依然是自治的。當然這個項目最後沒有被實施,就像我們許多其它作品一樣,大家都懂的。

鳥瞰渲染圖

圓形邏輯

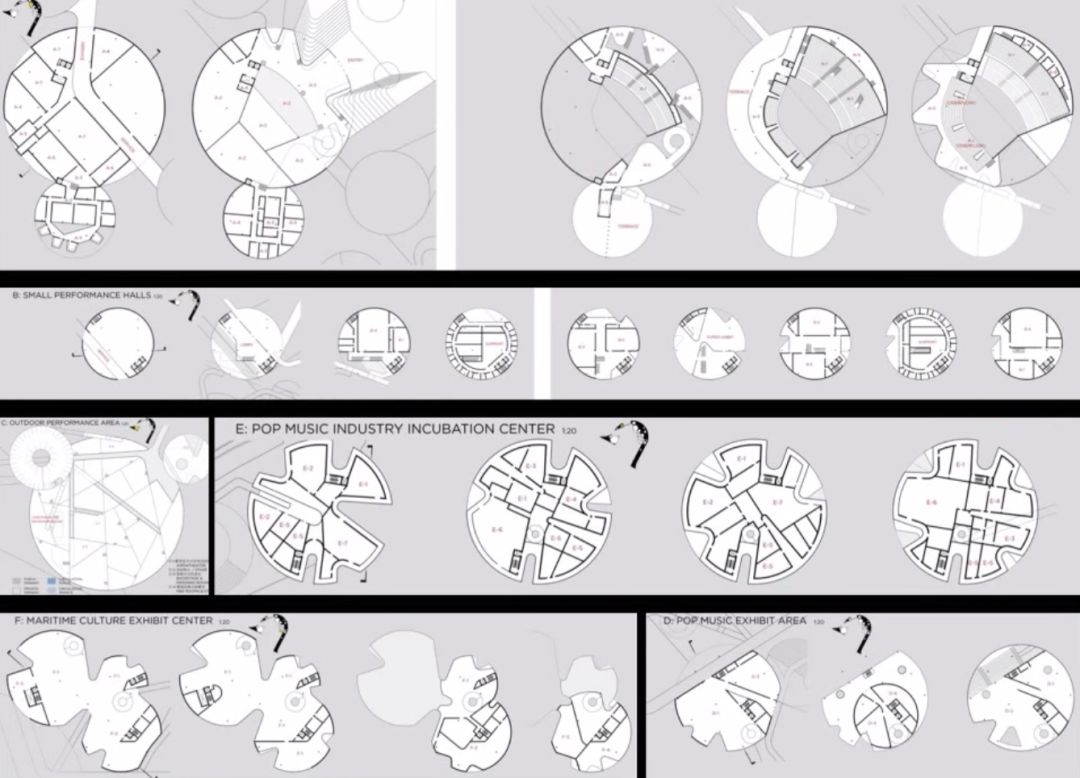

另一個城市項目尺度更大,它不僅展示了「參與性自治」的策略,產生了極大的自治性,同時還體現了「依附性(dependency)」,這是我們為位於台灣的海上(maritime)流行音樂中心競賽做的設計。

CIRCULAR LOGIC:Individual and Collective: The Ambient Whole

當初這個項目的功能瞬間引起了我們的興趣,因為音樂是一個奇妙的概念:當你戴上耳機時,音樂是私人的;當你置身大型音樂會現場時,音樂是集體的。我們一貫的思路就是利用做競賽的契機來調研平常感興趣的議題,所以這次也不例外。

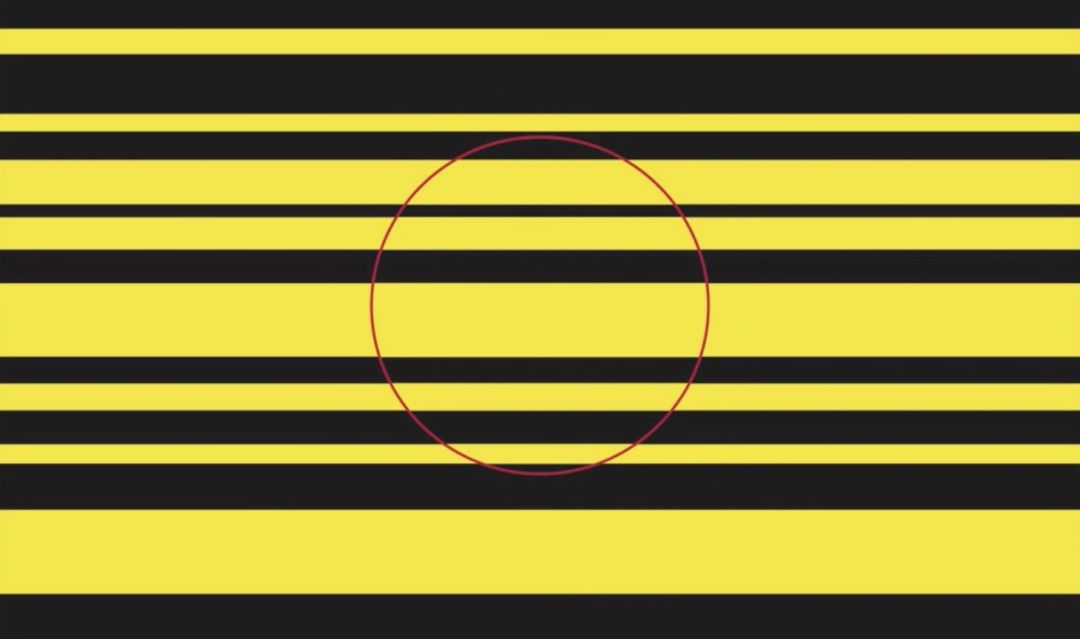

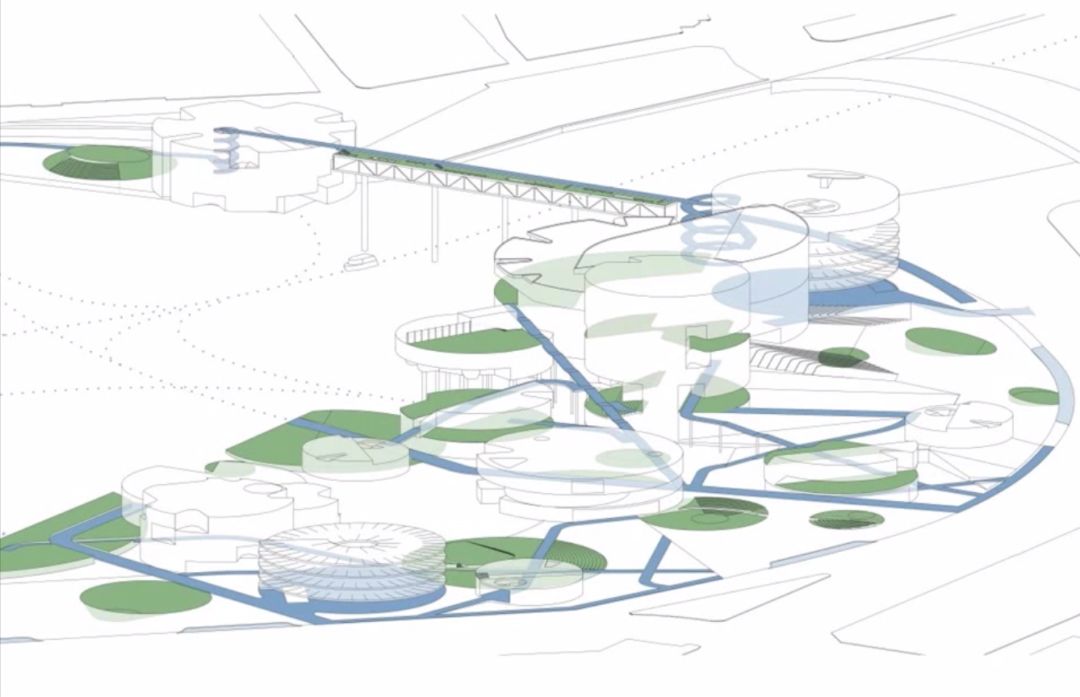

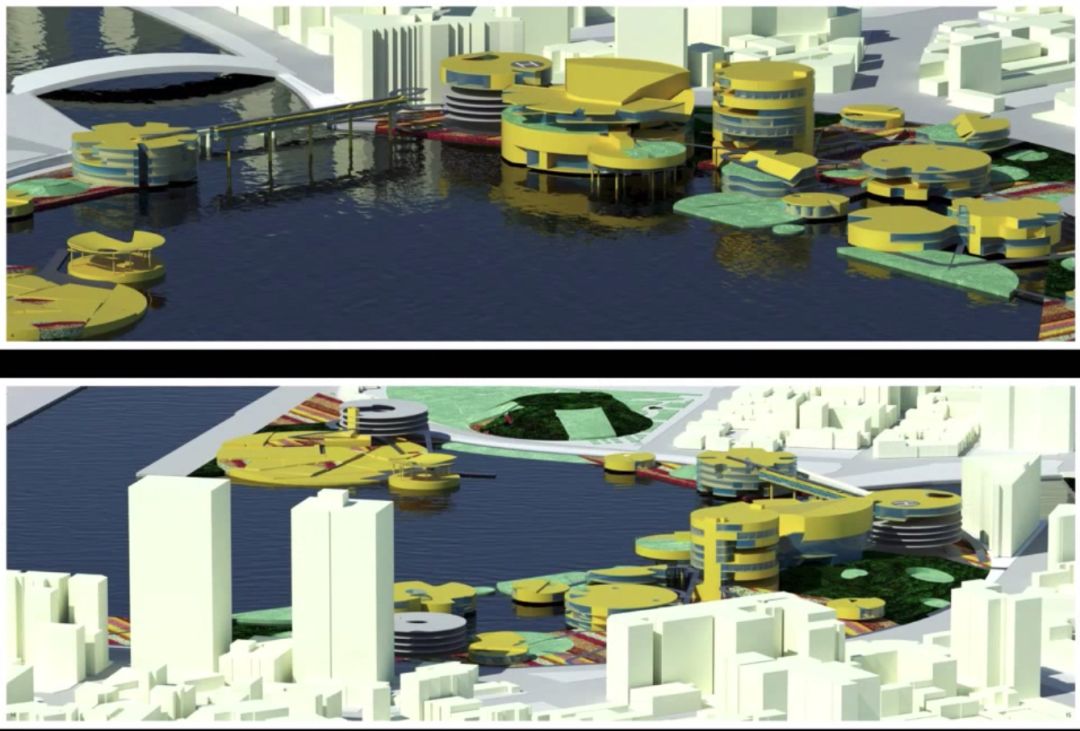

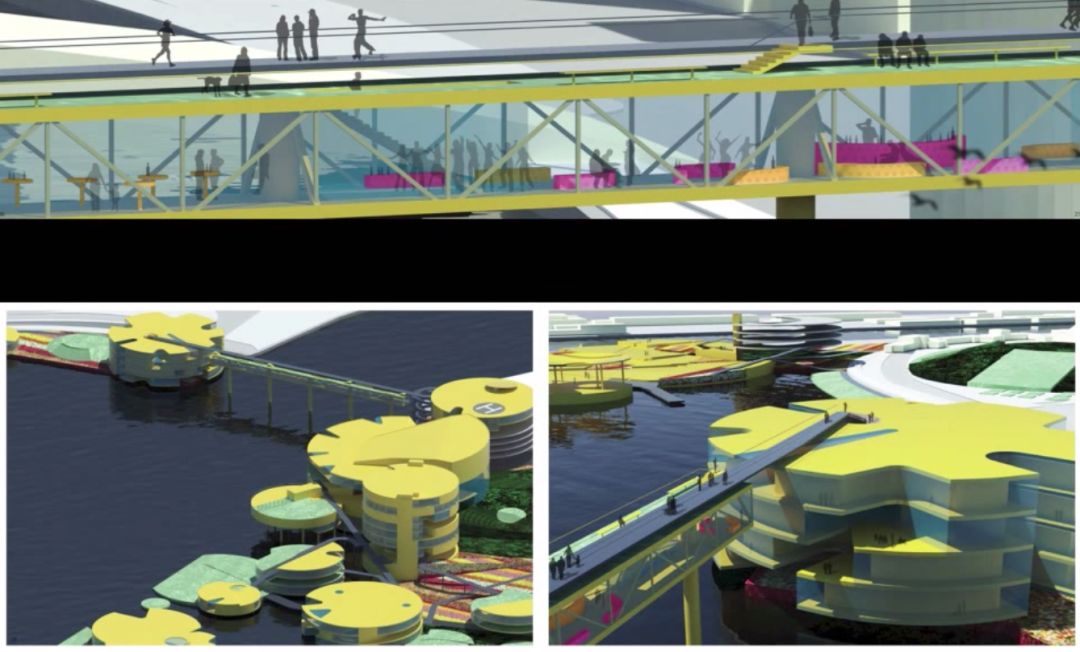

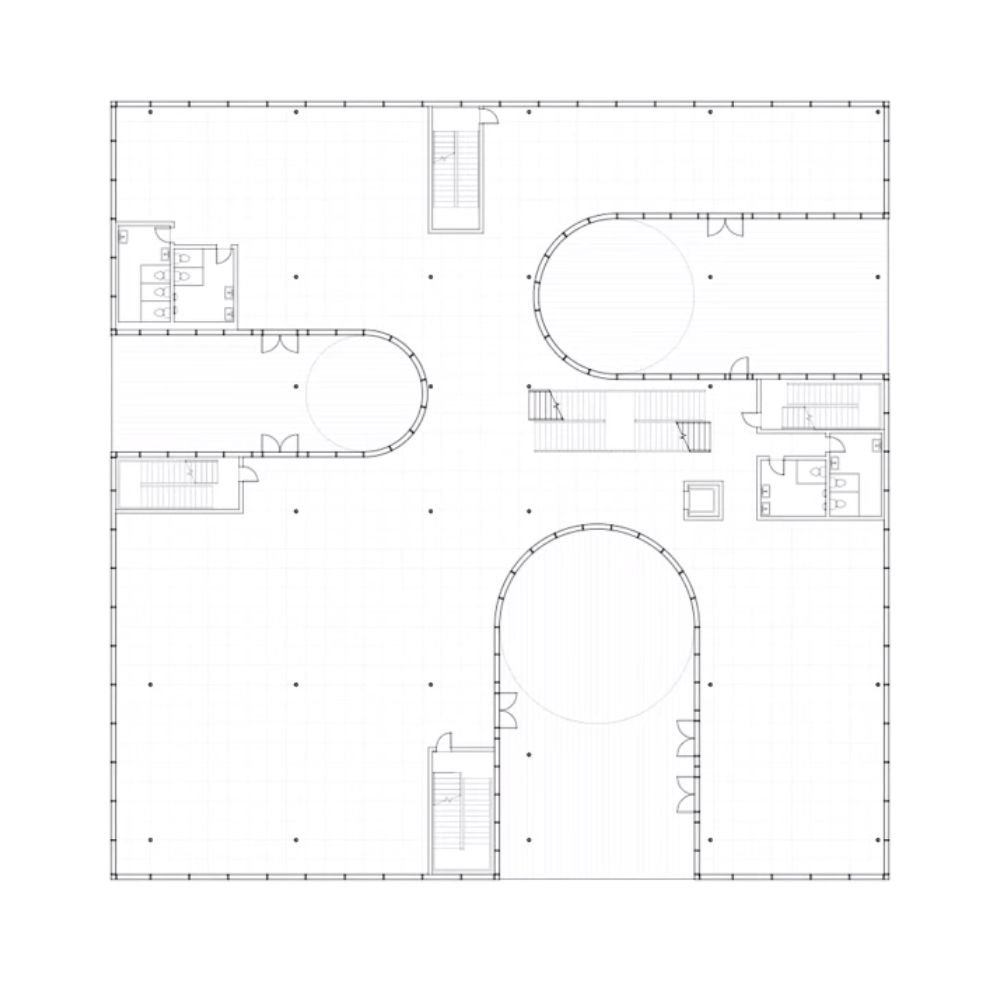

我們研究了建築中圓形所觸發的幾何問題,因為在一個更大尺度的城市文脈中使用圓形似乎是一個很粗暴的舉措,因為圓形本身似乎就是最粗暴的幾何形體。是否存在一種制圓的方式,可以實實在在地融入一個更大的文脈之中。我認為這個項目位於海灣附近,本身屬於人造土地,所以我們可以創造自己獨特的城市片區,圖中黃色的圓圈就是我們的設計。

總平面圖

左:基地功能分析,右:基地景觀分析

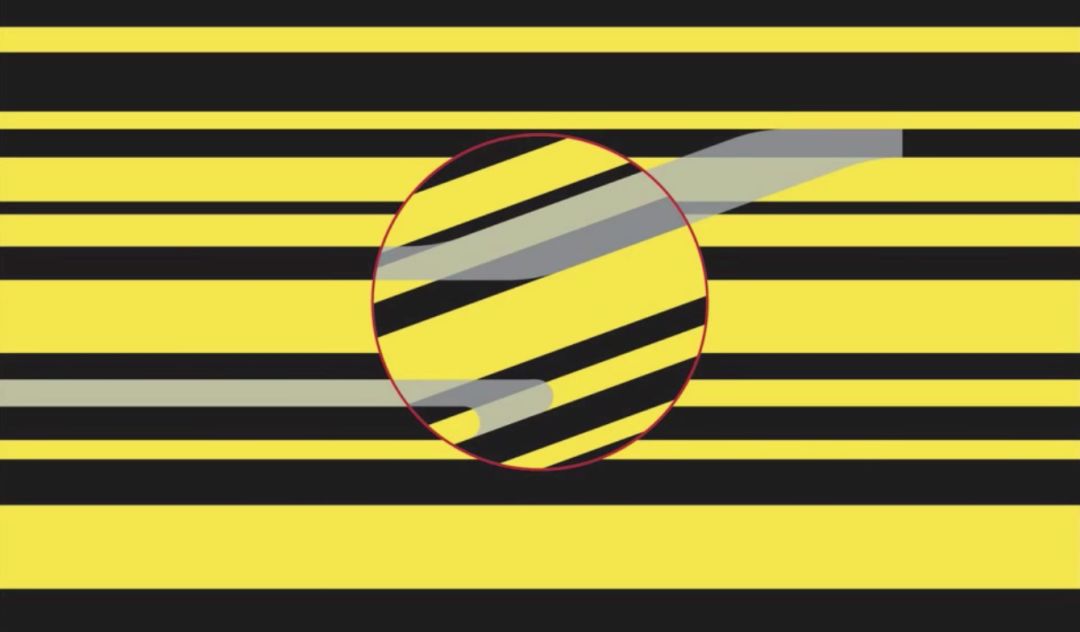

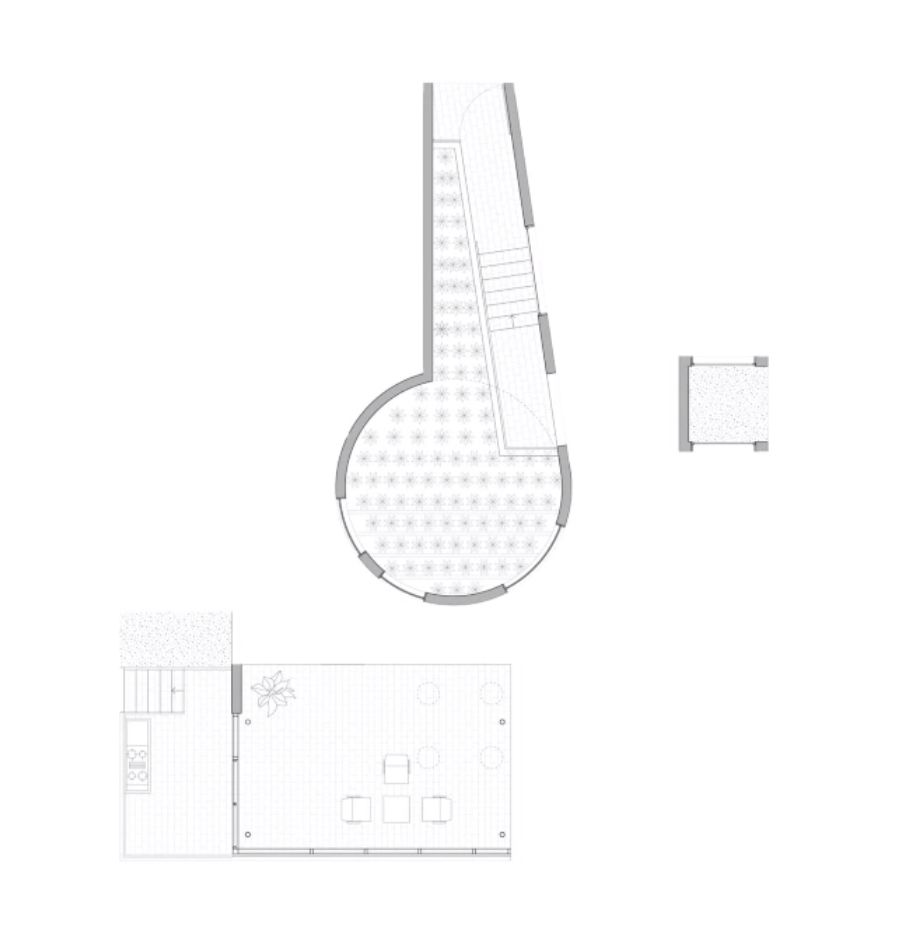

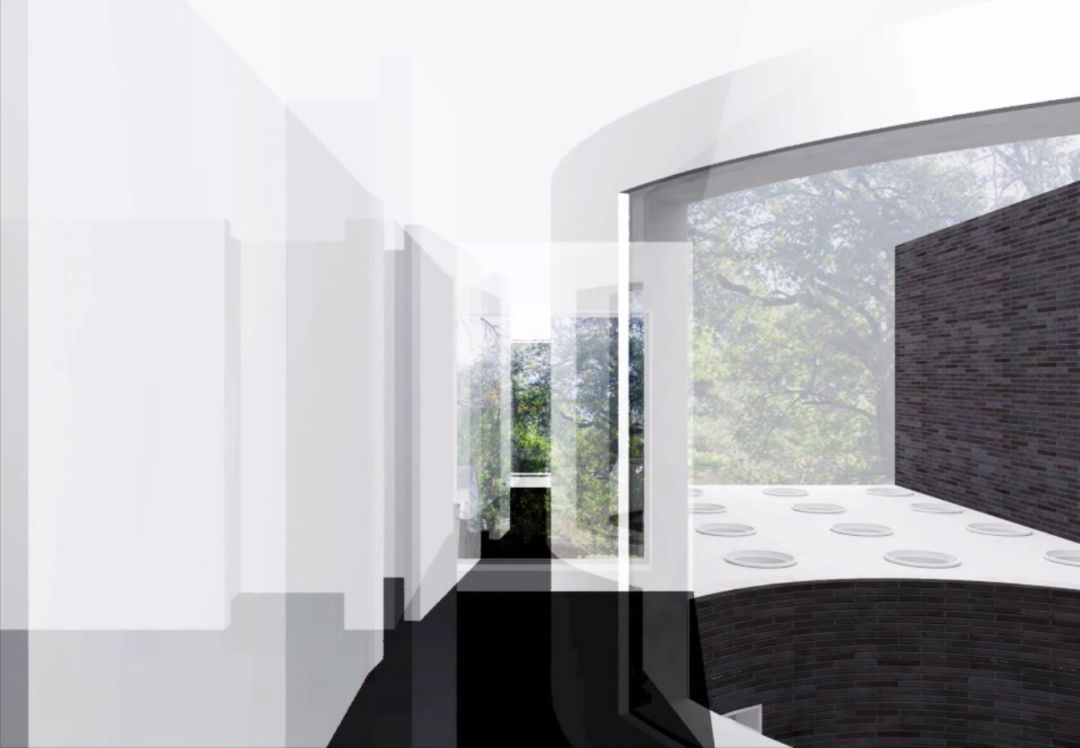

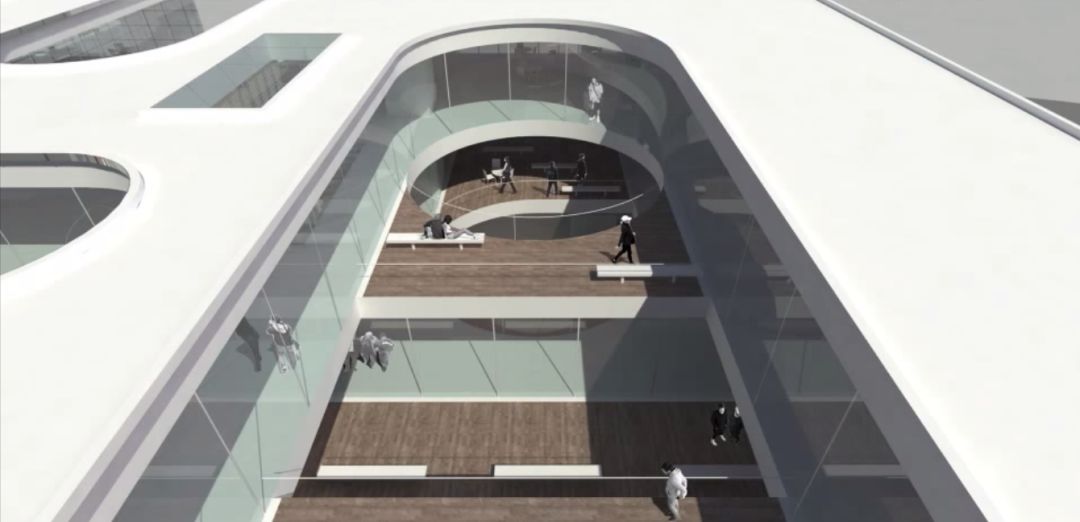

因此這個項目中所有建築都是圓形的,通過帶狀景觀與周邊環境相連。我們很喜歡研究平面,嘗試不同的方式讓圓這個幾何形成變成一個建築製造器(Architectural generator),然後通過一條路徑把它們聯繫起來,融入一個更大尺度的景觀中,正如你在圖中所看到的。

圓形建築類型學研究

圓形體量與景觀步道

我們對這些渲染圖很不滿意,這也是我們輸掉競賽的硬傷,後來想起這個項目又重新繪製了圖紙,這時我們才領悟到原來「表達(representation)」也是設計的一部分。通過重新繪製,我們嘗試把這些實體和城市文脈更緊密地聯繫在一起。也因此,我們意識到,原圖中渲染的黃色,是一種過於人工的方式,將這些物體從城市文脈中剝離開來。我並不認為研究圓形體量與文脈的關係是為了畫出絢麗的圖紙,它們是調研的重點,建築材質如何通過顏色去表現當然也是其中的環節。

「差強人意」的渲染效果圖

後期重新繪製總圖

兩座建築,四個洞口

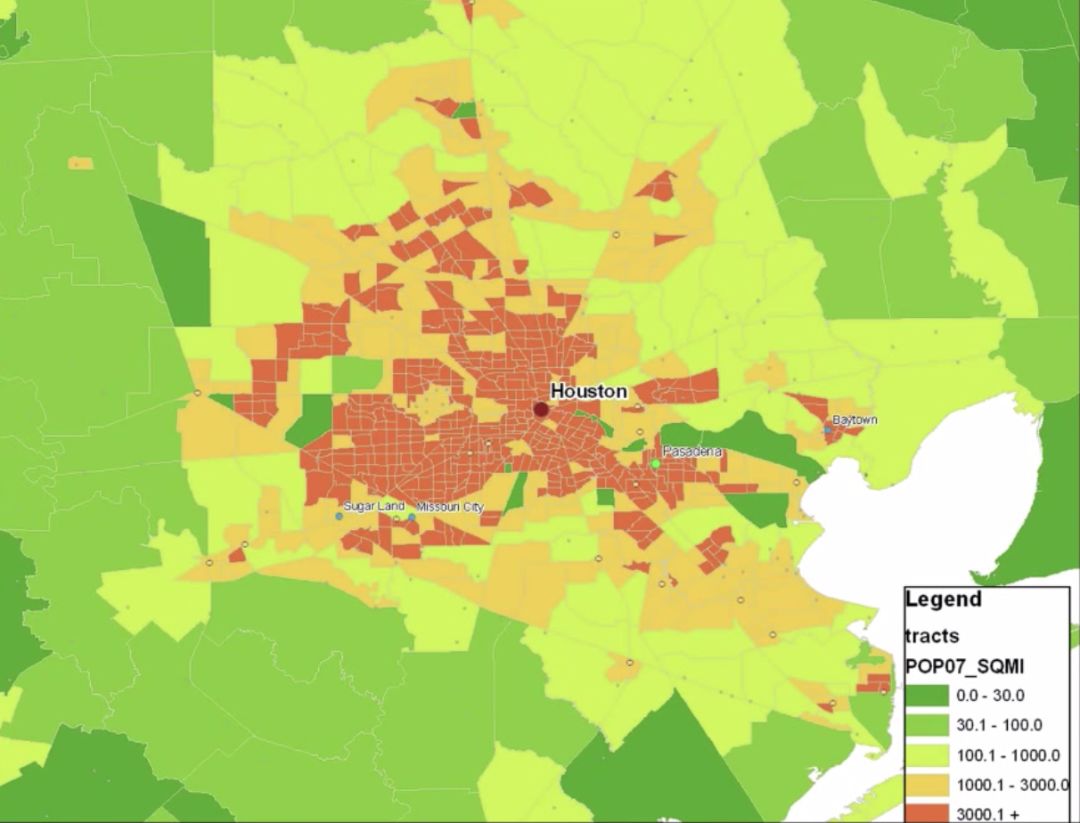

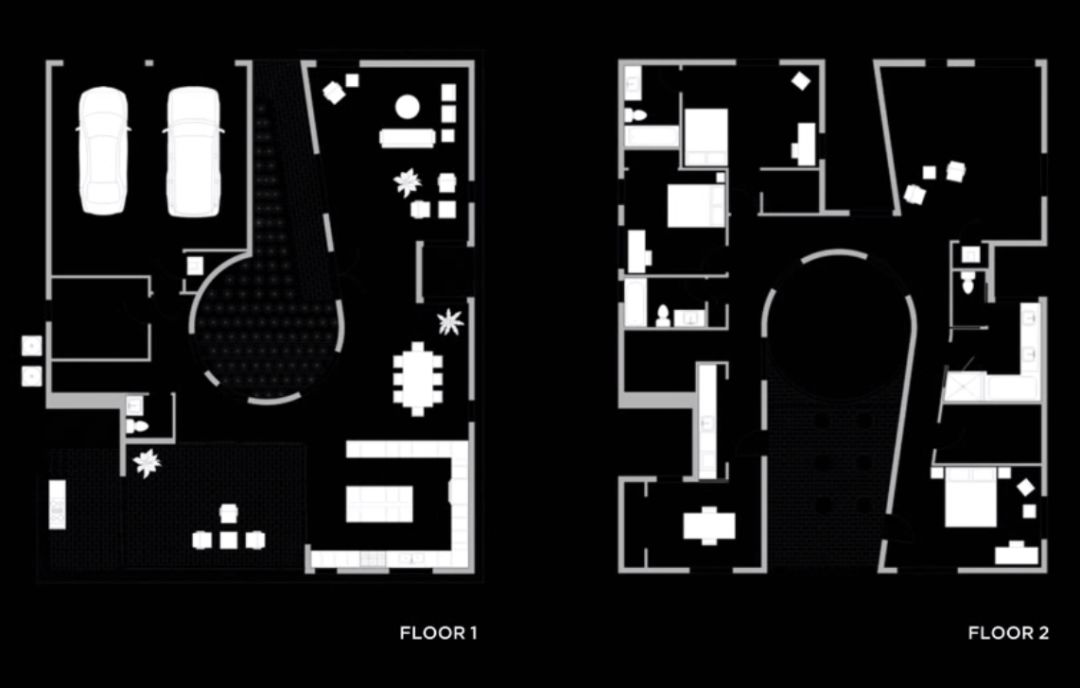

最後是兩個建築項目,首先是休斯頓的住宅,休斯頓如今是全美第四的巨型城市,僅次於我的故鄉芝加哥。休斯頓是一個極為分散的城市,但有如其餘的城市,其城市內部的密度也在漸漸地增加。我認為奧克蘭也面臨著一樣的問題,正嘗試著增加其城市中心的密度。大家都知道休斯頓是沒有zoning區劃的,所以任何東西都能見縫插針地建在空地上,當然這種說法有些誇張,因為具體到到小型區劃時還是有規定限制的,但這座城市缺乏控制,你很難找到建築與環境的明確關係,正因如此,建築數量也隨著城市擴張而不斷攀升。

休斯頓城市密度分佈圖

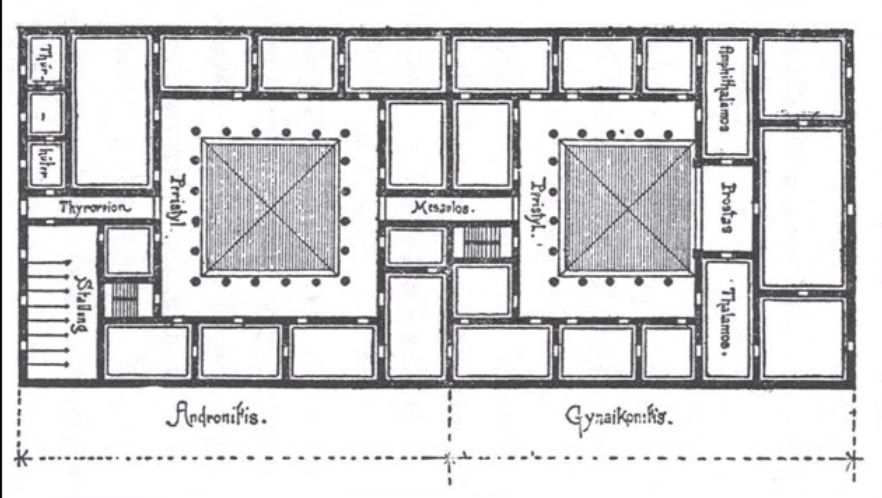

這是馬薩諸塞州的薩默維爾(Somerville),美國人口密度最大的小城市之一,高密度的住宅佈滿地面,幾乎沒有私密的活動空間,鄰里之間摩肩接踵,這也是高密度城市的必然現象,鄰居之間缺乏交流與瞭解,所以我對庭院(courtyard)的類型(typology)進行研究,這也適用於休斯頓冬暖夏涼的宜人氣候。

薩默維爾市坐落於美國馬薩諸塞州的米德爾塞克斯縣,波士頓以北,為新英格蘭人口密度最大的城市

庭院是一種形式感很強的操作,我們依然執著於「圓形」,從一個圓形的庭院出發,開放空間可以穿透建築物的體量、牆壁、房間產生抽象的聯繫,就像你們做城市規劃時讓建築物產生聯繫一樣,從平面上可以看到起居室、餐廳、廚房,室外門廊(porch)也有入口能進入物品寄存室(mudroom)。

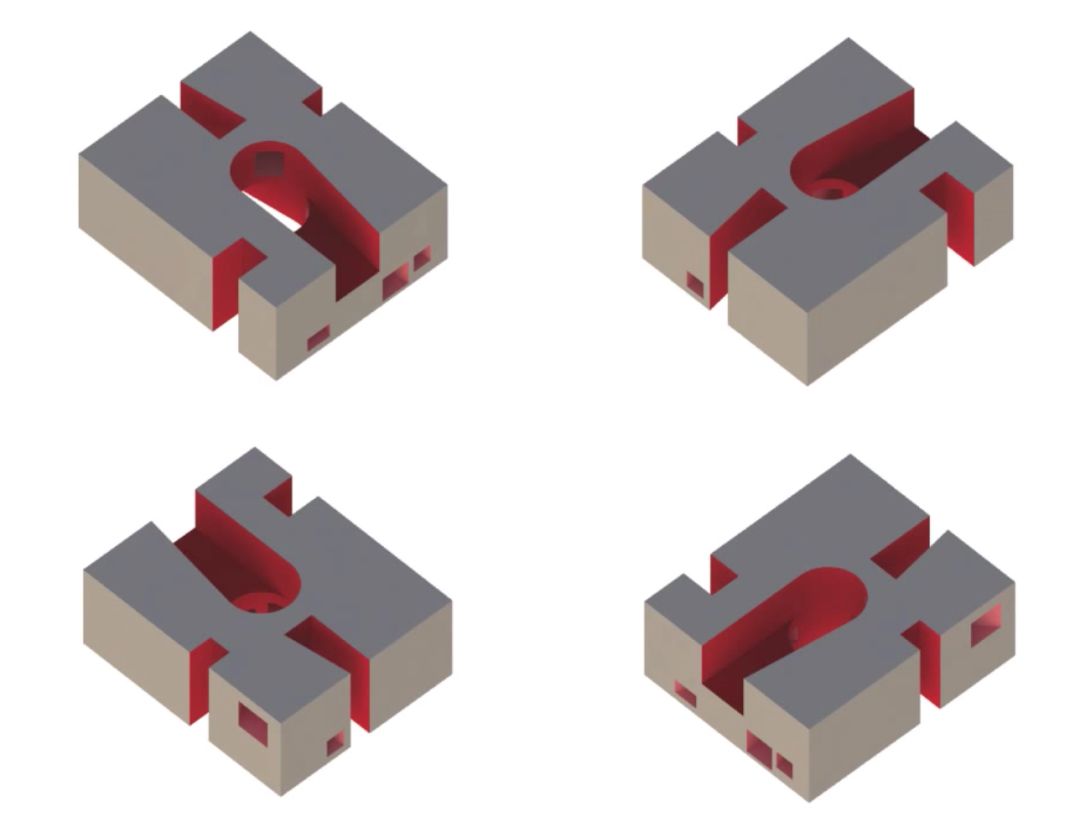

所以這座住宅有一個洞,但洞口變幻莫測,斗折蛇行,穿過樓層,表皮上卻是在體量上切出簡單的幾何形,在同一個項目中創造出不同的關係。目前項目還在施工,擬定用磚材建造。

體量分析——洞口變化

施工過程照片

由於這些洞口的多種可能性和靈活性,我們可以在靜態的軸線網格中創造瞬息萬變的關係,依據使用者在住宅中所處位置的變化而產生千差萬別的空間體驗,所以這個項目通過建築感知來探討了主體與實體之間的關係。

平面軸線網格中產生的千變萬化的視線關係

窗間的視線關係

視野的變化可以讓人感受到空間的開闊,也是使房間之間產生聯繫的關鍵,所以「窗戶」是項目中營造這些聯繫的重要工具。最終我們在建築立面上共只使用了三種尺寸的窗,對窗戶的研究已成為我們設計的重要環節,因為即便你做了再多的房間,終歸要使它們在體量中流動串聯,創造奇異的空間。磚牆的弧形表皮與圓形洞口的施工也是頗耗心血的,感謝施工人員,只是他們似乎對我們的「異形窗戶」感到很頭疼。

窗戶的研究與建造

這個項目與我們在芝加哥做的展覽項目有異曲同工之妙,同樣是對一個簡單的體塊進行操作,生成了洞口。

「沒有基地」的建築

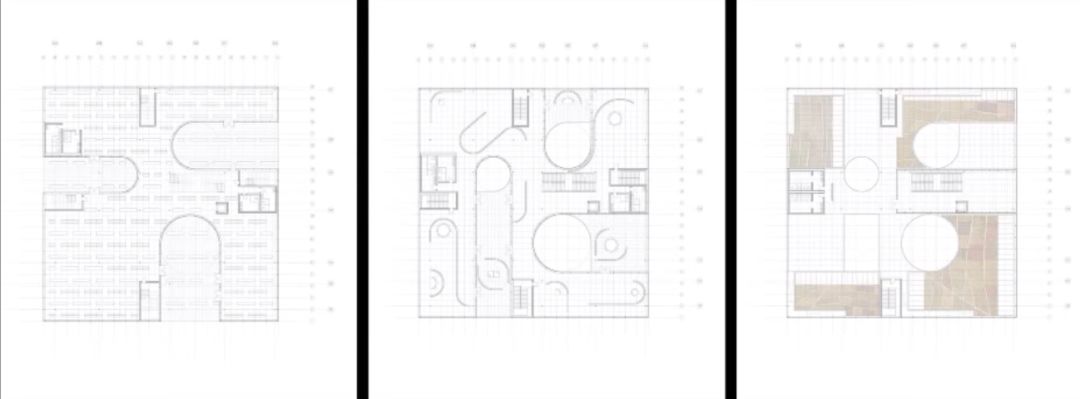

最後位於中國長沙的商業中心項目,正如這些字幕顯示,設計過程中基地多次更改,原本是個位於有機茶園(tea orchards)的優美的基地,服務於商務出行和旅遊的人群。設計初衷是開放的,希望與周邊的美景發生視線聯繫,然而此後基地遷移到了很醜陋的環境,我們又做了內向性(internal)的建築。我們面臨的困境不只是基地,還有功能——原本功能是被嚴格限定的,必須包括客人留宿的空間和會議室,後來女業主說:「既然基地環境這麼差,也不會有人願意在這過夜的」,於是取消了住宿和旅館的功能。

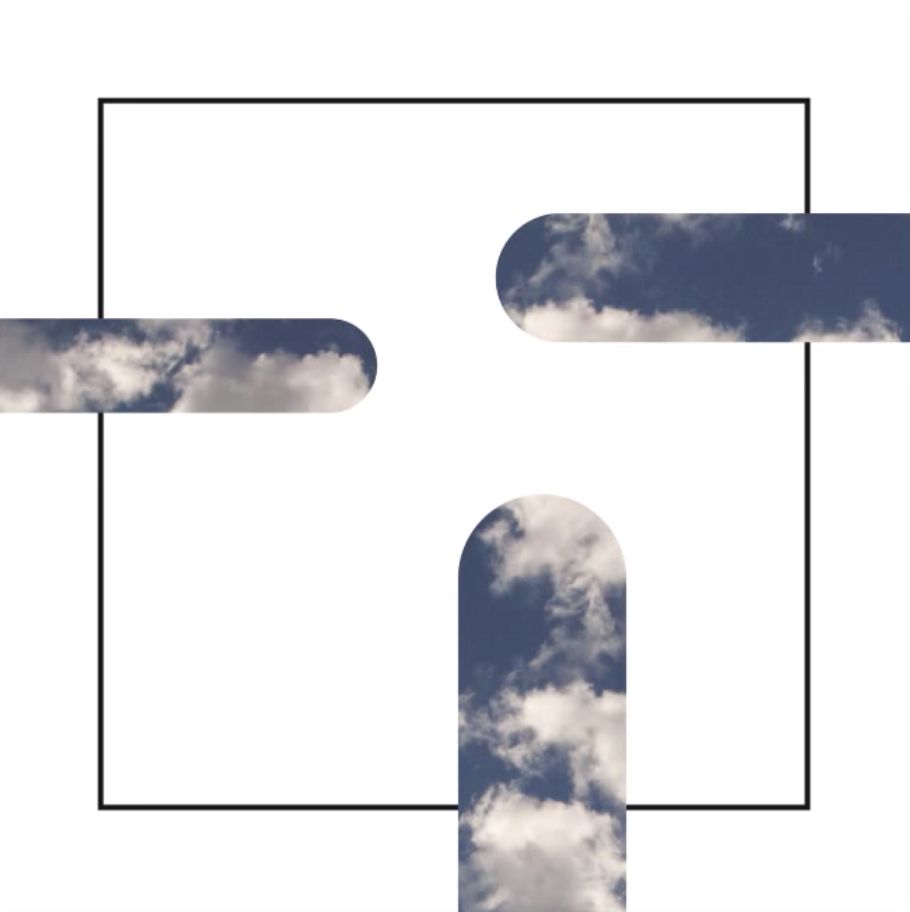

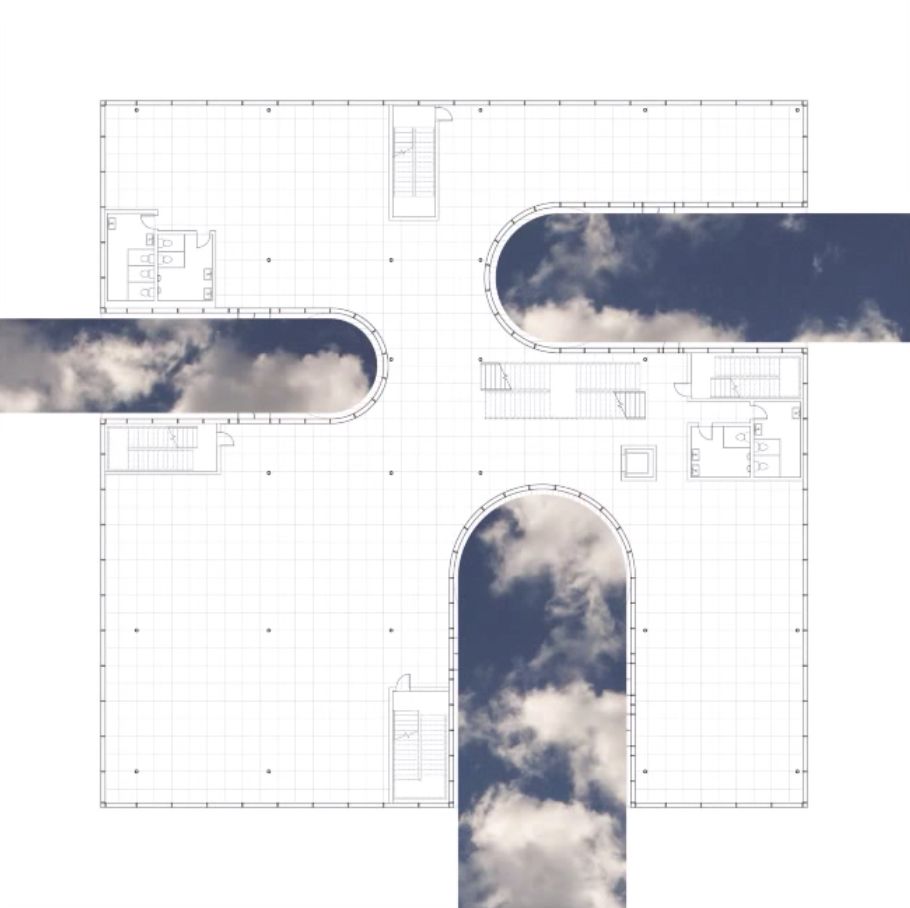

其實我們都對如何這個醜陋的基地一頭霧水,但18個月來,業主從始至終都對項目保持著極大的熱情。基地給我們留下的印象就是空白,但空白也未必是壞事,讓我們的思路回到幾何、體塊、方框,在建築內部創造一個新文脈,所以我們引入了三個洞,沿著平面的佈局改變窄縫的方向和形態,這些洞口可以容納不同的使用者和不確定的事件與活動的發生。

這裡有小空間、方形的更小空間、矩形的中等空間和更大空間,這些空間通過窄縫進行聯結,這些形式的串聯增強了空間的靈活性,有收有放,虛實相生。我意識到這個設計中的平面形式可以衍生出100種新的類型,每個平面圖有100種使用方式,我們把這個想法告訴業主,說我們有100種方案。

100種平面變化類型的使用方式

洞口形體分析

長條形「窄縫」效果圖

圓形庭院效果圖

整個項目中最重要的元素就是孔洞、庭院和窄縫,如果施工過程中沒有精確的控制和打磨,很容易和預期的建造效果相差甚遠,所以我們花了不少時間研究構造細部,繪製了很多詳圖。儘管項目的全過程看似複雜,但只要把握規律,實際上是可以化繁為簡的,很多問題會迎刃而解。

弧形細部構造詳圖

結語

就在昨天我們又收到了基地更改的消息,又換成了一個美麗的基地,設計當然也會繼續隨之變化。近期我在加州做講座分享這個項目時收到學生的提問,問我們是用什麼算法(algorithm)生成的設計,用了什麼數學公式做出了平面圖。

我從來毫不避諱地設計形體、推敲形式、研究功能來創造或推動新的「關係」,深化主體與客體的理論、社會理論和當代公共領域的理論,但這些都是通過「設計」而非「數學公式(mathematical formula)」實現的,此處的「設計」是指在更廣闊的文化背景下產生的具體的「設計」。如果說今天講座能留給你們什麼烙印的話,那就是要永遠珍視建築實體推動文化傳統的價值,感謝大家。

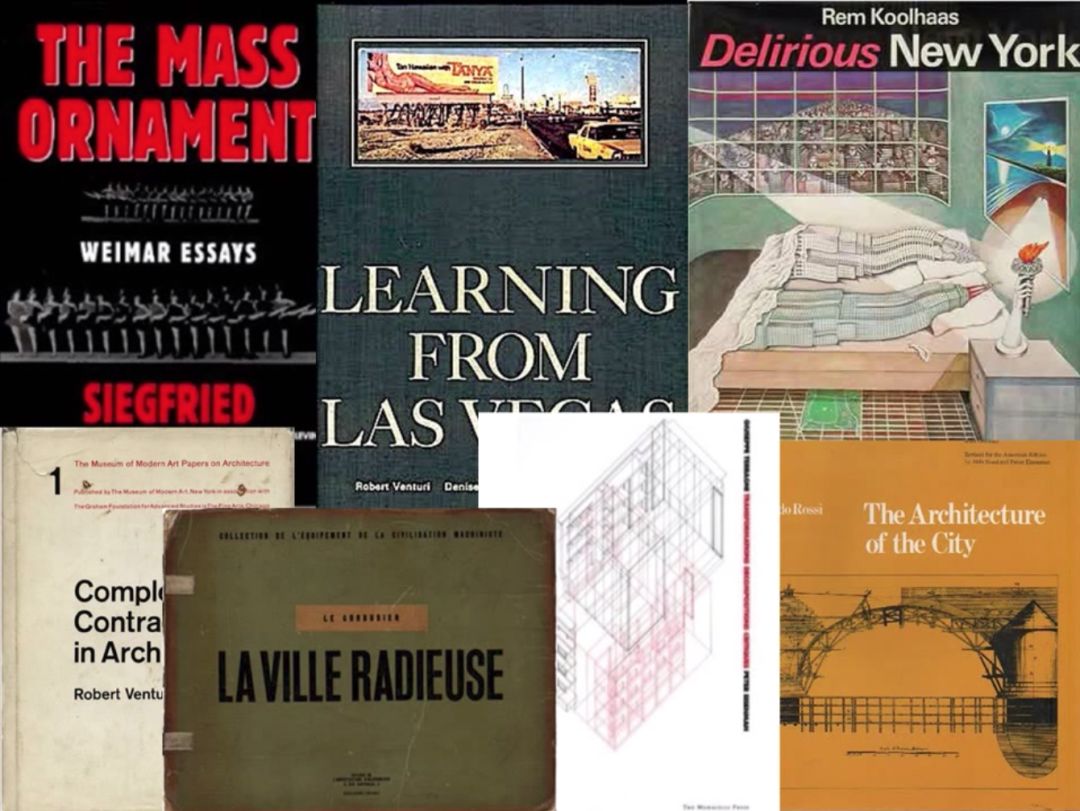

推薦文獻

1. 《Notes around the Doppler Effect and Other Moods of Modernism》, Robert Somol and Sarah Whiting,Perspecta 33 (2002): 72–77.

2. Constructing a New Agenda: Architectural Theory 1993-2009, ed. Krista Sykes (New York: Princeton Architectural, 2010), 190-203.

3. Sarah Whiting, 「Means and Ends,」 in The Building, ed. José Aragüez (Princeton: Princeton School of Architecture; New York: Columbia Graduate School of Architecture, Planning and Preservation; London: Architectural Association School of Architecture; and Zürich: Lars Müller Publishers, 2016), 392-396.

4. 「Critical Reflections.」 ,Sarah Whiting,Assemblage, No. 41, 88–89. April 2000.

5. 「Spot Check: A Conversation between Rem Koolhaas and Sarah Whiting.」 ,Rem Koolhaas, Sarah Whiting,Assemblage, No. 40, 36–55. December 1999.

END