作者:王嵩,碩士(畢業於同濟大學結構工程專業後,毅然選擇了攻讀建築學博士)

結構的表現策略

回顧建築史,就會發現建築的結構一直都有著表達自身的悠久傳統。隨著結構技術難題不斷被攻破,以科學合理的結構去支撐建築物已不是難題,發掘結構技術的美學價值變得更加具有挑戰性。

隨著建築師們利用結構進行表現的意識和能力的不斷增強,他們逐漸將目光投向更加大膽以及更加令人興奮的結構可能性上,使結構更加主動並且更加充滿創造性地與建築相融合,由建築的機能需求上升為美學的表達媒介。

為實現特定的建築效果而利用結構進行表現的方式有很多種,本文列舉了14種具有代表性的策略。

內容目錄

力的圖示

將結構形態按力學圖形進行設計,以確保各構件都能最有效合理地受力,使其既真實地反映了力,又具有形態上的美,是結構表現最基本的策略。

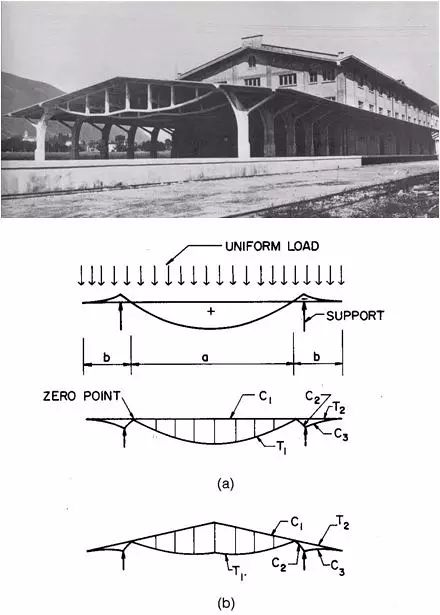

在結構表現的先驅者、瑞士工程師羅伯特·邁拉(Robert Maillart)設計的一系列作品中,基亞索倉庫(Chiasso Warehouse Shed,1924)的屋架就以鋼筋混凝土結構描繪出了簡支梁彎矩圖的曲線形態(圖1)。

它們與靜載的等應力線是相對應的,為了建造方便,採用了在鋼絲網水泥模板中填入鋼筋混凝土的做法,同時肯定也考慮了美觀的要求。相似的例子是義大利博科尼大學圖書館的禮堂(Aula Magna Biblioteca Università Bocconi,1962)和英國劍橋的斯倫貝格擴建大樓(Schlumberger extension building,1992)的肋梁樓板。

法國建築師愛德華‧阿爾伯特(Édouard Albert)設計的巴黎第六大學Jussieu校區(Pierre and Marie Curie University,Campus de Jussieu,1965)教學樓,地面層以圓截面的鋼柱架空,醒目的箱型鋼曲梁清晰地對應了簡支梁的彎矩變化。

尼古拉斯‧格里姆肖(Nicholas Grimshaw)與結構工程師安東尼‧亨特(Anthony Hunt)設計的滑鐵盧國際車站(Waterloo International railway station,1993),其令人印象深刻的屋架由37榀三鉸索桁架拱並列而成,中間的鉸點偏於一側,非對稱的跨度為室內高架鐵軌的鋪設提供了可能,兩段索桁架拱分正反兩向安置,以形成內外張力空間的對比,受壓和受拉構件都是彎曲的,這種被稱為「香蕉形」的結構形態與彎矩圖相互對應,彼此詮釋著對方,無論在室內還是室外,結構形式都一目瞭然(圖4)。

紀念性

20世紀中期,現代主義建築進入了一個以裸露的鋼筋混凝土為主要材料的結構表現主義時期。通常的做法是將建築整體形態塑造成飽滿有力的巨大量體和棱角鮮明的造型,並賦予一些特定的結構構件以超出常規數倍的尺寸,使建築物的量體感和重量感以一種直率、坦白乃至誇張的方式呈現出來,呈現出強烈的英雄式(heroic)的紀念性。許多粗野主義(Brutalism又稱蠻橫主義或粗獷主義)建築可歸為此類。

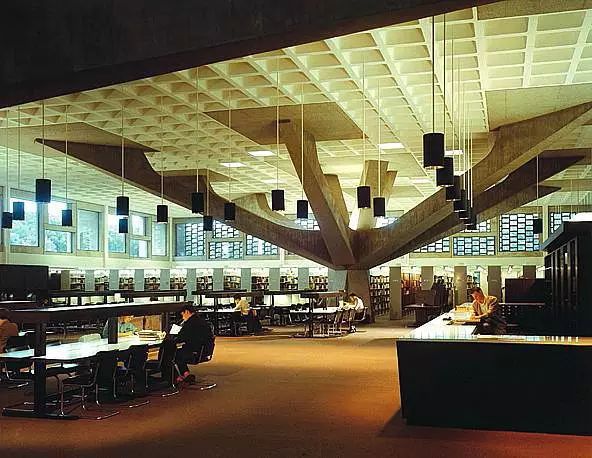

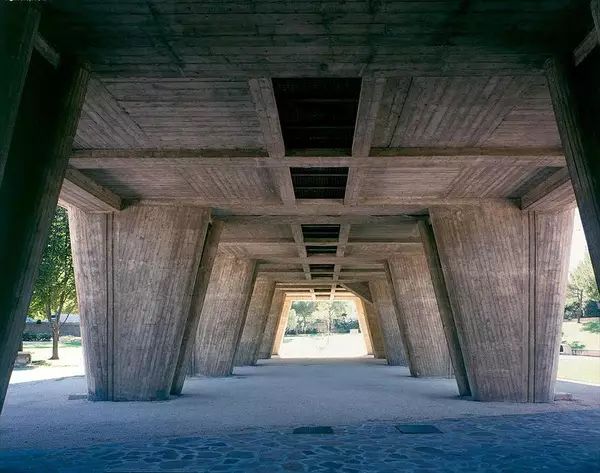

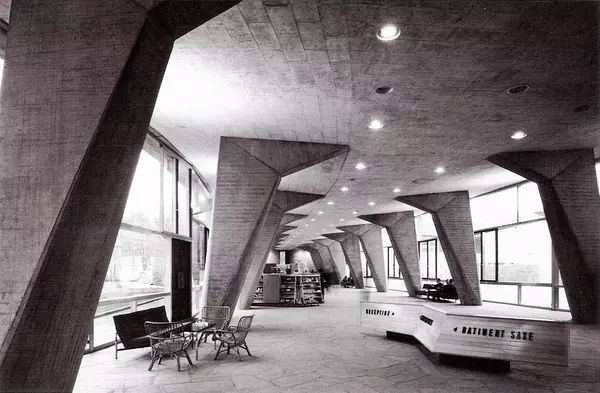

馬紹爾‧布勞耶(Marcel Breuer)與奈爾維(Pier Luigi Nervi)設計的明尼蘇達聖約翰大學(St. John’s University in Collegeville)奧奎恩圖書館(Alcuin Library,1964),使用了十分粗獷的鋼筋混凝土V形支撐(圖5)。

相似的例子是馬紹爾‧布勞耶(Marcel Breuer)設計的法國拉戈代(La Gaude)IBM研究中心(IBM Research Center,1961)(圖6)以及奈爾維(Pier Luigi Nervi)設計的巴西利亞義大利大使館(Italian Embassy,1976)。

美國建築師威廉‧佩雷拉(William Pereira)設計的加州大學聖地亞哥分校(UCSD)蓋澤爾圖書館(Geisel Library,1970)(圖7),為了減少結構構件所佔的空間,增加圖書館的室內面積和通透性,並降低造價和維護費用,使用了置於外部的預應力混凝土結構,也造就了其獨特的外形與粗野的結構表現。

Oscar Niemeyer(Oscar Niemeyer)被稱為「紀念性的雕塑家」(sculptor of monuments),他設計的巴西總統官邸(Palácio daAlvorada,1957)和巴西利亞天主堂(Cathedralof Brasília,1970)等建築的U形鋼筋混凝土結構,以及巴西國會(National Congress of Brazil,1958)和國家博物館(National Museum Honestino Guimarães,2006)的高層和殼體結構,都以雕塑般的結構形式表現出紀念性。

在由建築師或結構工程師主導設計的作品中,結構表現的側重點會存在一定差別。如果將柯比意(Le Corbusier)設計的馬賽公寓(Unité d’Habitation of Marseilles,1952)和奈爾維(Pier Luigi Nervi)設計的聯合國教科文組織總部(UNESCO headquarters,1958)大樓的地面層支柱進行對比(圖8、圖9),就可以清晰的看出,雖然兩者都具備相似的表現力,但前者更注重柱子的雕塑性,後者更注重柱子的力學特性及可建造性。

拉與壓的對比

近代以來,隨著力學理論的進步和高強度結構材料(主要是鋼材)的出現,在結構中同時使用受拉桿件與受壓桿件能夠帶來結構效率的顯著提高,因而應用得越來越頻繁。同時,強大的受壓構件(塔、柱、桅杆)與纖細的受拉構件(鋼桿、鋼索)在尺度和應力之間的巨大反差,強烈地刺激著人們的神經。

因此,這種結構表現能夠產生一種符合時代精神的新鮮的愉悅感。那些巨型人工結構——大跨度的懸索橋和斜拉橋,都憑藉堅實的橋塔與纖細的拉索之間的對比,在緊張中呈現著令人痴謎的魅力。

早期的高技派建築中,有許多都使用了張拉結構系統。諾曼•福斯特(Norman Foster)為雷諾汽車零件配送中心(Renault Distribution Center,1982)(圖10)配置了一系列標準的結構單元,中心是16公尺高的細長桅杆,由鋼索向四個角點懸掛起中部計算跨度為24公尺的拱形剛架,形成具有波浪般韻律感的屋面。桅杆及拉索被漆成雷諾公司代表性的黃色,與開有圓孔的剛架一併暴露在外殼結構的外側,藉由清晰的結構組織的表達,呈現出誇張的結構表現主義的印象。

Nicholas Grimshaw 在牛津溜冰館(Oxford Ice Rink,1984)(圖11)將屋頂的大部分荷載先集中於一根72公尺長的縱向中心鋼樑上,繼而分別以間隔15公尺的高低兩組鋼索向軸線兩端張拉,再經過30公尺高的桅杆斜向下與鋼樑的外挑部分鉸接,最後連接至地面的混凝土樁上。

複雜的力傳導過程被建築師表現得淋漓盡致,整個建築像一艘張緊的帆船,北立面大片的玻璃帷幕牆加強了結構清晰性的呈現,同時也為室內提供了大量的自然光。

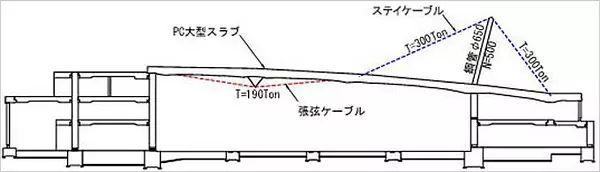

日本建築師池原義郎(Yoshiro Ikehara)與結構學教授齋藤公男(Masao Saitoh)合作完成下關唐戸市場(Karato fishery Market,2001)(圖12),其屋面一方面由於荷載大而需要較大的厚度,另一方面又不能影響屋上花園向遠處觀瞻的效果,梁高必須儘可能的小。

同時根據結構對鹽害的耐久性以及屋頂花園的機能性要求,決定採用由預製混凝土板-鋼索張弦梁和斜拉索組成的複合結構,形成了一個跨度44.8公尺的巨大無柱空間,2.57公尺高的張弦梁宛如連接在屋面的吊索一樣,給人以懸吊結構的印象。

設計者「想將『力的傳遞』以及『通常看不見的材料』視覺化,所以在下關唐戸市場的結構中,儘可能利用預鑄混凝土板的形狀把預鑄的張緊索材作為張弦梁的弦暴露出來(圖13),使預鑄混凝土的強壯(重量感、高耐久性的視覺效果)與弦材、索材的纖細形成鮮明的對比。藉由立體的屋面板以及張緊的拉索,給人以緊張感,可以呈現出在此勞動的人們的心情」。

動態

解構主義(Deconstructivism)建築中有許多以動態為特點。在維特拉消防站(Vitra Fire Station)(圖14),Zaha Hadid希望這個建築的機能與結構融合在一起,內部空間與外部空間也融合在一起,於是清水混凝土成為了最終的選擇。

Zaha Hadid的凝動結構設計

維特拉消防站(Vitra Fire Station)入口處是顯眼的鋼筋混凝土造雨庇,長約12公尺,懸挑約5公尺,向上傾斜突出銳利的尖角,是「一個警戒的結構」,表現出「動勢的凝結」。

Zaha Hadid以錯落的鋼柱、傾斜的牆體和尖銳的交角打破了常見的平衡觀念,反映出消防站所具有的潛在動勢,單純的材質和裂解的結構也表現出了一種另類的輕盈,但建築結構本應具有堅固性和穩定性並沒有被故意抹殺。

Santiago Calatrava結合運動動態之美

西班牙建築工程師聖地亞哥‧卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)以一種「能動的建築」(Kinetic Architecture)改變了人們對建築的意象,他讚賞運動,認為運動就是美。

Santiago Calatrava從身體的特技動作與舞蹈者克服重力的姿勢中獲得了豐富的靈感,捕捉形變,並將之歸入到一個流動的世界中去,但他又能以出色的智慧將這種運動的形態與邏輯的建構方式融合起來,創造出詩意的建築。運動,無論是直白的還是暗示的,都重新定義、重新構築和重新活化了結構形態,最後形成永久佇立的結構構件和建築形制的典範。

力與運動的對比呈現在Santiago Calatrava設計的一系列橋樑,以及HSB旋轉中心(軀扭之塔、Turning Torso,2005)(圖15)和高速鐵路車站(Medio Padana TAV Station,2013)等一系列建築中,Santiago Calatrava的代表性作品密爾沃基美術館新館(Quadracci Pavilion of Milwaukee Art Museum,2001)(圖16)頂部是一對彷彿能使建築騰空而起的巨大白色遮光翼,它們會隨著光線的變化而開合。

對於這種表現方式而言,若片面地追求外在形象而棄結構性能於不顧的話,則會有矯揉造作或文過飾非的嫌疑。

不穩定

看似違反重力原則的不穩定狀態也日益成為當今時代人們的追求之一。常見的一種方式是將普通的穩定形態倒置,變成上大下小的結構;另一種方式是將普通的穩定形態傾斜。這兩種方式都依賴於現代結構優越的懸挑能力。

Claude Parent實踐「斜建築理論」

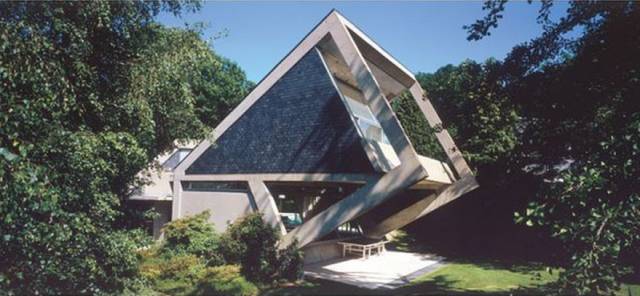

法國藝術家、建築師克勞德‧帕朗(Claude Parent)在杜什別墅(Villa Drusch,1963)中,將鋼筋混凝土的結構框架與地面呈45°角傾斜(圖17),並在其中安置了一個玻璃盒子作為起居空間,活潑的形態充分呈現了他的「斜建築理論」(Theory of Oblique Architecture)。

Rem Koolhaas與Cecil Balmond合作

在波爾多住宅(Maisonà Bordeaux,1998)設計中,雷姆•庫哈斯(Rem Koolhaas)提出了一個不尋常的要求:他想讓這棟別墅「飛翔」。然而重力無處不在,結構在這種情況下顯然是一種阻礙,它是達到此一目的的敵人。常用的以支柱從下方托起建築物的方式可以很直接地達成目的,但卻被認為是不思進取的態度。

結構工程師塞西爾‧巴爾蒙德(Cecil Balmond)採用了不同尋常的做法:混凝土牆體支撐著荷載並繞過不同的窗洞傳遞著壓力,筒狀的方盒子橫跨於空中並懸挑而出,偏移的支撐使得其構成看起來就像盒子要被發射入空中(圖18)。

「整個實體被從傳統、以重力為重心的約束中解放出來,它好似能給自己施加力量。將支撐移至平面之外,就形成一個次元的解放。在立面上反轉支撐方式,一個上,一個下,則又加上了二度的解放。這兩個移動共同作用,使整個實體擁有其自身的動力——其強勢給人以不斷增加的感覺。從某一個角度看上去,它十分可畏,就像一顆指向外沿的導彈。從另一角度看,它又像一個身陷囹圄的怪獸。無論從何處看,此一構成都是成功的。它充滿戲劇性,粗獷,同時令人振奮。」

漂浮

使一個實體升起並漂浮於空中並非新的問題,人們總是希望建築能夠變得更輕盈,形成重力彷彿消失了的樣子。在柯比意以薩伏伊別墅(VillaSavoye,1931)為代表的系列作品中,厚重的混凝土空間與纖弱的地面層支柱之間形成了強烈的對比。拉圖雷特修道院(Convent Sainte-Marie de La Tourette,1960)藉由將外柱內縮數公尺的方式實現了樓體的「漂浮」,除了禮拜堂,其餘的量體都「輕輕地」搭在山坡上(圖19)。

在巴塞隆納德國館(Barcelona Pavilion,1929),密斯‧凡‧德‧羅(Ludwig Mies van der Rohe)用不承重的隔牆和一種近乎自由浮動式的屋頂竣工一種完全開放式的結構,一種他所謂的能夠「實現自然、人與建築的高度統一」的結構,呈現出一種輕盈的漂浮。

在范斯沃斯住宅(Farnsworth House,1951),密斯利用了鋼的銲接性能,將樓板架設在幾根纖細的外柱間而不是柱頭上,給人以柱子貼在樓板上或樓板獨立於柱子的印象,造成一種樓板由柱間向外側懸浮著的錯覺(圖20)。台階和平台亦然。

在柏林新國家美術館(Neue Nationalgalerie,1968),大跨度的預應力井格鋼樑方形屋頂由八根8.4m高的鋼柱承托而起,柱子安置在離開隅角很遠的位置,屋角懸挑達18m,玻璃帷幕牆亦退後7.2m配置,不僅讓柱子跳脫出來,還加強了屋頂、基座和道路的不同水平面之間漂浮的關係。

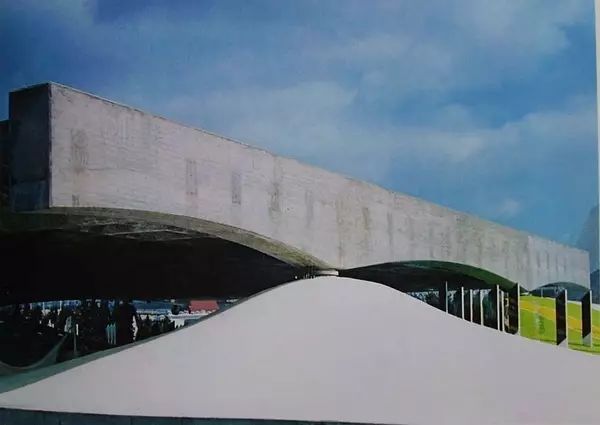

巴西建築師保羅‧門德斯‧達‧洛查(Paulo Mendes da Rocha)以擅長重力而輕巧的建築著稱。1970年大阪世博會的巴西館(Brazilian Pavilion for Expo 70, Osaka, 1970)有一個混凝土和玻璃製成的露天平台,輕盈騰空於地面之上(圖21)。

設計沒有按照傳統的方式在下面放上支柱,而是要求改變作品地點的地形,在三個點與建築物接觸,並發揮支撐作用。除非近看,所使用的支柱看起來只是兩個表面的連接點,但實際上,這個結構相當複雜,可以應對日本頻繁發生的地震,除了正常的垂直荷載以外,還可以經受水平方向的各種力。唯一看上去像是傳統的支柱結構具有高度的象徵意義的,由兩個互相交叉的拱形結構組成,賦予巴西館唯一的垂直特色。

對於那些結構藝術家而言,輕巧的結構更是他們一貫及共同的追求。德國建築工程師弗萊‧奧托(Frei Otto)設計的張拉結構構造簡單、重量輕且形式優美,開敞的空間與周圍環境動線過渡,能呈現出幾乎漂浮的狀態,參觀者身在其中卻沒有任何束縛感,一直被認為是完美建築技術的標誌。

瑞士建築工程師海恩茨•伊斯勒(Heinz Isler)建造的混凝土殼體纖薄而優雅,它們採用反曲率的辦法保持穩定,邊緣沒有邊梁,呈現出如紙或布一般的輕盈感,彷彿能夠在完全自然的狀態中漂浮一樣。例如戴廷根高速公路服務站(Deitingen Service Station,1968)(圖22)。

如今,鋼構和鋼筋混凝土造的結構體具備優越的跨距和懸挑,使人們對漂浮的追求變得越來越容易實現,加之審美觀念的變化,建築形式也普遍具有由穩重而漸趨輕巧的傾向。但事實上,建築物總是很重的,它們從來不是真的輕,人們只是喜歡這種事物的雙重性:視覺上的輕盈與真實的重量之間的對立。

令人驚奇

能夠令人驚奇並產生新鮮感的結構現在變得更受歡迎。主要的操作方法就是將結構變得不尋常,例如混淆結構構件與非結構構件的差別,或者將一部分結構構件予以表現而隱匿另一部分重要的結構構件,最終使結構的傳力路徑變得不那麼明朗。

推崇「異規」(Informal)思想的巴爾蒙德尤其擅長這種結構的遊戲,Cecil Balmond在與庫哈斯合作設計的鹿特丹當代美術館(Kunsthal Rotterdam,1992),結構以一種「折衷主義」的方式得到了呈現:從街道上往主入口看去,一根顏色鮮豔的巨大I型鋼樑從屋面上奇怪的位置凸出,似乎完全游離於結構體系之外。主入口豎立著三根形狀和材料各不相同的柱子,一是方形截面的混凝土柱,一是空腹的I型鋼柱——其間以X型拉桿相連,另一則是標準的I型斷面鋼柱(圖23)。

常見的結構形態組成了非同尋常的並置,與博物館內不受世俗約束的現代藝術品相呼應。在二廳的陳列室,關於結構的猜疑進一步加深了:「一根細細的紅線在屋頂空間中穿過。它是一根起結構作用的圓管,在平面上沿一個圓拱展開。這條弧形與屋頂的梁交叉,以承載沿著這些線條傳遞的側向荷載。兩組拉桿防止了圓拱在其作用面上發生彎曲(圖24)。

圓拱及拉桿——此一結構體系所形成的線條被梁打斷,因此,使得細紅線的意義變得不清晰。它是結構?它是圖形?或者,它是建築裝置?回答是:它三者皆是。

此一資訊會被繼續寫下去:建築與結構間的對話,它們創造出一系列情景,使美術館成為一個正在進行的實驗廠。」藉由對常規的顛覆,結構將這個現代美術館的特色淋漓盡致地表現了出來。「當你穿行於建築中,結構不斷地揭示自我。它們不是無聲的骨架,而是一系列激發點。」「困難的是從哪裡著手,因為不明顯是異規的優點。它不贊同人們熟知的或時髦的事物,它也不會用一種結構來解決所有的問題。……其結果是,一個充滿驚奇的建築。你看見它了,你又看不見了。異規是一個變色龍,一個多變的藝術家。鹿特丹當代美術館正是這樣一個難以捉摸的『不良行為』的熔爐。」

瑞士建築師克里斯蒂安・克雷茲(Christian Kerez,1962~)追求一種「不確定的確定性」(Uncertain Certainty),試圖從「單純」的結構中創造出動人的空間。在他與結構工程師約瑟夫‧施瓦茨(Joseph Schwartz,1957~)合作的勞琴巴赫學校(Leutschenbach School,2009),懸挑的混凝土樓板將建築劃分為六個清晰的結構層,其中二三四層的教學區和頂層的體育館分別由兩圈獨立的桁架支撐,在外觀上清晰地表現出來,但令人無比困惑的是整個建築彷彿坐落在被壓扁了的地面層空間上,而頂層的大空間又漂浮在結構從立面「消失」了的第五層之上,這完全不符合結構邏輯,上下完全不對位的外部結構形態更是加劇了這種矛盾(圖25)。

只有藉由仔細的觀察才能發現其中的奧秘:地面層是依靠內部的六個三角支柱負擔起整個建築重量,支撐著上部2道主要的縱向桁架以及與之相連的4道周邊桁架,它們的高度均為三層。第五層結構是將不對稱的2道橫向桁架退縮入內部空間,支撐著頂部體育館的4道桁架(圖26)。

在這個建築中,建築師以不可閱讀的結構形式,打破了人們根據外露結構構件推斷整個結構體系的常規邏輯,進而使整個建築呈現出一種神秘的衝突感,而外部表現與內部結構的反差,更是令人們感受到一種莫名的刺激。

在接近結構極限的地方使用一些小「花樣」,即利用精妙的手法將真實的力學關係掩蓋起來,令其以出乎意料的方式呈現,是一種特殊的結構表現方式。這對建築師與結構工程師的水準有相當高的要求,因為建築師必須對選擇的結構形式所能達成的視覺和空間效果擁有準確的理解和把握,而結構工程師必須具備清晰的力學意識和創新能力,非常規的結構體系也會給計算和建造帶來相當大的麻煩。如果處理不當就不能得到預期的效果,或者會呈現出一種玩世不恭的輕浮感,甚至產生安全方面的隱患。

裝飾性

結構並非只能作為建築的實用性構件而存在,它也可以作為裝飾性構件。將結構作為裝飾性構件而加以表現的方式可以大致分為以下三種:1)結構既表現出裝飾性,又表現出力學特性;2)結構表現出裝飾性,而不明顯表現其力學特性;3)結構表現為裝飾性元素,但在力學上並不是必需的。

在一些最優秀的作品中,結構的力學表現與裝飾性往往是統一的,早期結構大師們創造的那些結構藝術作品大都如此。在建築師手中,結構的裝飾性往往表現得更強烈一些。

Frank Lloyd Wright就將當時在工業建築中廣泛使用的、受力性能卓越的無樑樓蓋結構發展為造型活潑的蘑菇狀柱結構,並在之後受到了眾多建築師的模仿和致敬,例如James Stirling設計的施圖加特新國家藝術館(Neue Staatsgalerie,1984)藝廊以及伊東豐雄(Ito Toyo)設計的國立台灣大學社會科學院(College of Social Sciences,NTU,2013)閱覽廳。這是第一種情況,亦是最理想的狀況。

在大多數建築師眼中,形式是第一位的,結構的力學邏輯雖然得到表現,但它們都服從於形式,隱藏於形式之中。Izquierdo Lehmann Arquitectos建築師事務所設計的泉水大廈(Edificio Manantiales,1999)採用了不對稱的平面配置,使用的是鋼筋混凝土框架樑柱+偏置核心筒結構,為了抵抗地震運動引起的扭轉變形,又要避免使用粗大笨重的抗震結構,於是引入了一個漸變的外框柱+斜撐體系,將反映了應力集中程度的結構構件轉化為活潑的外立面裝飾構件(圖27)。

赫爾佐格與德梅隆建築師事務所(Herzog & de Meuron Architekten)設計的東京青山普拉達旗艦店(Prada Boutique Aoyama,2003),在基礎中採用了氯丁橡膠支座進行隔震,以確保立面上掛滿菱形玻璃的鋼結構外框構件具有纖細的尺寸,並與水平樓板和管狀轉換間一起組成一個能夠抵禦地震的剛性籠狀結構。

同時,鋼結構對外部呈現為黑色而在內部被漆成白色,以儘量減少其對光線和視線的阻礙,這樣就使結構得到了最大限度的消解。無論白天還是夜晚,整座建築都如水晶般晶瑩剔透,像一個立體的展示櫥窗(圖28)。

這兩個較成功的實例屬於第二種情況。

嚴格意義上屬於第三種情況的是那些將結構完全作為附屬裝飾物的建築,它們可以說是違反了結構的基本倫理,既造成了浪費,又形成了虛假的表現。

在高技派建築師和卡拉特拉瓦等人的許多作品中,結構的裝飾作用顯得較為突出。一個較為極致的例子是理查德‧羅傑斯(Richard Rogers)和倫佐•皮亞諾(Renzo Piano)與Arup的結構工程師特德‧哈珀德(Sir Edmund Happold)和彼得‧萊斯(Peter Rice,1935~1992)合作設計的巴黎龐畢度中心(Centre Georges Pompidou,1977)。

整個建築物由兩排28根間距為48公尺的圓形充水鑄鋼管柱支承,2.4公尺高的華倫式(Warren)桁架大梁相互平行,跨越了45公尺的空間,以鉸鏈銷為軸固定在精心製作的「戈貝爾」(Gerberette)鑄鋼牛腿內端,外側以豎向系桿提供的反力加以平衡。

鉸接的輕質鋼拉桿組成交叉支撐,以增強結構剛度——此法早在1851年建造的水晶宮中就已採用。所有的結構要素:梁、柱、牛腿、接頭和拉桿,都不加遮掩地暴露在立面上(圖29)。

實際上,如果將桁架大梁直接連接到柱上,則柱所受的力要比上述配置小25%,因此,這種結構配置並非真正具有結構技術上的意義,而是為了結構構件的可視化表現。這是介於第一種與第三種之間的情況,其做法是否合理存在一定爭議。

對歷史和脈絡的回應

現代建築的結構設計能從歷史當中獲得重要的啟發,這其中包括對建造技術的學習借鑑,也包括對建築形式與文化藝術形式的回應。

在關注歷史與古典精神的現代建築師中,路易斯‧康(Louis Kahn)是重要的一位。他認為可以在歷史中找到紀念性建築的出發點,並且藉由新技術來賦予它們現代性。他還特別提到了紀念性建築所需要的「精神品質」首先應該到哥特建築的「結構骨架」和羅馬的穹頂、拱頂和拱券這些已經在「建築史上留下了深刻烙印」的形式中去尋找。在耶魯大學藝術藝廊(Yale University Art Gallery,1953),頂棚的處理在設計概念中是非常重要的,康重新提出了毫不隱瞞結構承重作用的古老概念,使頂棚上連續的三角形拱肋以一種類似於羅馬拱頂的方式暗示了下面的空間變化,同時以這樣有秩序的方式暴露並解決了結構和設備的問題,成功地把建築變得和他在羅馬看到的一樣基本和永恆(圖30)。

米蘭的維拉斯卡大廈(Torre Velasca,1958)矗立在歷史街區中心,20根極其醒目的鋼筋混凝土異形柱沿著建築物的外表面向上延伸,由豎直而向外傾斜再豎直,支撐著頂部6層擴大樓體的懸臂樓板,在外觀上與附近的米蘭大教堂(Milan Cathedral)上無數裝飾性的哥德式尖塔遙相呼應。

槇文彥(Fumihiko Maki)與結構工程師木村俊彥(Toshihiko Kimura)設計的藤沢市秋葉台文化體育館(Akibadai Culture and Gymnastic Hall,1984),主廳的屋蓋支承在兩道平行的巨型鋼桁架拱上,屋面覆蓋著不鏽鋼薄板,其形式顯然並非源自最簡單有效率的原則,但卻極佳地將建築與結構融為一體,傳遞了一個強烈的象徵意義,讓人想起古代日本武士的頭盔(圖31)。

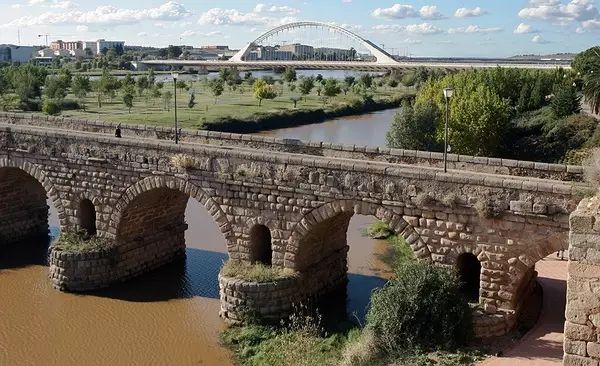

Santiago Calatrava設計的魯斯塔尼亞橋(Lusitania Bridge,1991),其上游600公尺處是竣工於奧古斯都大帝(Augustus)時期的由64個拱券組成的羅馬大橋(Puente Romano)。

帶著對鄰近這座著名的古老橋樑歷史含義的關注,Santiago Calatrava為新橋設置了一個巨大的鋼拱券,與羅馬大橋中部富有節奏感的連續拱券在形態上保持一致;混凝土澆築的巨大橋墩下也開出了供行人藉由的拱券,與羅馬大橋的形體和材料形成呼應(圖32)。以這種方式,Santiago Calatrava對基地和修建橋樑的傳統表達了深深的敬意。

即使是以表現高技術與新理念為重的高技派建築師們也並未忽略對歷史的尊重。諾曼‧福斯特就擅長將看似對立的傳統與現代結合起來形成互補的狀態。東京世紀大廈(Century Tower,1991)是其事務所設計的第一棟地震區的建築物。對於抗震建築物來講,最常用的結構形式是門式框架,因為這樣可以使梁(而不是柱子)超限變形而形成塑性鉸,進而消耗地震能量,避免建築物倒塌。而如果想獲得開敞的樓面配置和大面積窗口,就需要更加粗大的梁和柱,這將是既不經濟又非常難看的。鑑於此,進行結構設計的Arup的工程師們構思了新穎的結構減震體系——選用一種跨越兩層層高和整個建築物寬度的巨型箱型截面偏心支撐框架(EBFs)。框架的大小與形狀主要取決於延性連梁的長度:短的連梁易遭受剪切破壞;而長的連梁卻易遭受彎曲破壞,最後選擇了9公尺的最適宜的連梁長度。這個結構尺度也符合建築師們對外立面的構想——它暗示著日本書法毛筆字的一筆一劃(圖33)。

從遵循減震要求的結構機能出發到呼應傳統的醒目的外部形式,這件作品憑藉清晰的結構和對細部的關注——使人聯想起數寄屋風格(Sikuya style)和其它傳統——「將日本的美學傳統令人信服地轉譯成現代高層建築」,也獲得了多數日本評論家的讚美。

Renzo Piano 設計的新喀里多尼亞(New Caledonia)芝柏文化中心(Jean-Marie Tjibaou Cultural Centre,1998)由十個具有不同的規模和機能的的單元(cases)組成,外部呈現出一致的垂直殼狀形態。其結構轉引了當地慣用的傳統建築構造語言,但將原來用以固定木肋架而編織其上的棕櫚樹苗置換為膠合層板與鍍鋅鋼材。這些具有一定程度裝飾性的結構比擬了喀裡多尼亞村莊的傳統棚屋,實現了頌揚卡納克(Kanak或Canaque)土著文化的設計理念(圖34)。

對宗教和情感的召喚

宗教歷史上大多數最重要的教堂都代表著當時結構技術的最高成就。在近現代,在結構中表現宗教精神的建築仍不乏其例,例如安東尼奧‧高迪(Antoni Gaudi)設計聖家族大教堂(Sagrada Família,1922)和西班牙建築工程師菲利克斯‧坎德拉(Félix Candela)設計的聖安東尼教堂(Iglesia de San Antonio de las Huertas,1956)等等。

丹下健三(Kenzo Tange)與結構工程師坪井善勝(Yoshikatsu Tsuboi)設計的東京聖‧瑪利亞教堂(Saint.Mary’sCathedral,1964)和彼得羅‧貝魯奇(Pietro Belluschi)與奈爾維設計的舊金山聖母升天大教堂(Cathedral of Saint Mary of the Assumption,1971)具有相似的結構——它們的屋頂都是由八片雙曲拋物面殼體向上升起,並在中央形成一個十字形的光帶,完美地融合了傳統的天主教信仰與現代結構技術。

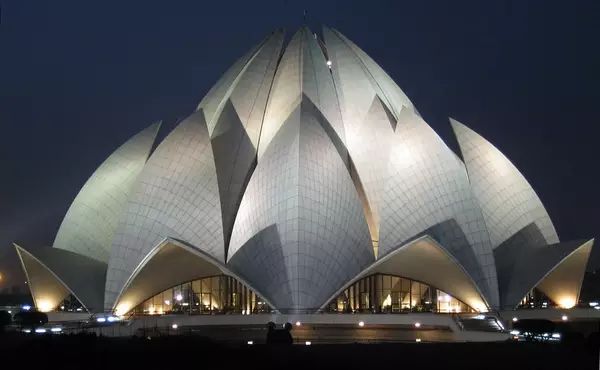

伊朗裔美國建築師法裡波茨‧薩巴(Fariborz Sahba)設計並主持建造的新德里蓮花教堂(Baha’i House of Worship/Lotus Temple,1986)平面為九邊形,外部由三層共27片花瓣狀的混凝土殼體圍合,並覆以白色的大理石面層,內部是一個帶拱肋的混凝土穹頂,整個建築形態彷彿一個半開的蓮花,象徵著和平與安寧(圖35)。

去除了多餘裝飾的現代混凝土結構在此處高度還原了傳統宗教建築的空間和細部特色,試圖創造一個沒有儀式、沒有教派、不分膚色的純淨宗教空間。這些宗教建築都以大尺度的結構體表現出一種與生俱來的崇高神性。

德國GMP建築師事務所(Gerkan, Marg and Partners)設計的漢諾威世博會基督廳(Christ Pavilion, 2000)使用了鋼、混凝土、玻璃及大理石等材料,結構全部由簡單明快的十字形構架組成(圖36)。

曼哈特‧馮‧格康(Meinhard von Gerkan,1935~)借鑑了許多哥德式建築原型:向上的支撐、結構元素的纖薄、牆壁連續性的瓦解,並將它們重新闡釋,轉化為現代建築語彙。

基督廳一方面具有物質和科技世界的象徵:九根細長的十字形鋼柱支撐著屋頂,清晰的結構和嚴格的承重體系都可以被看作是理性的表達;另一方面,其光線效果又把建築變成了一個明亮的結構,成為一種超越物質和科技世界,深入到精神世界的高貴象徵。

在德國舒爾茨建築師事務所(Axel Schultes Architects)設計的柏林鮑姆舒倫維格火葬場(Krematorium Berlin-Baumschulenweg, 1999),29根巨大而光滑的混凝土圓柱零散地分佈在弔唁大廳中,彷彿飄蕩著的亡魂,光線出人意料從柱頭與屋頂交匯處的環形空洞中進入。在這裡,通常的荷載傳遞方式被改變,結構的尺度也必然不是出自力學上的必須,而是為了調節氛圍,這使得整個空間呈現出一種深沉的紀念性(圖37)。

相似的例子是由日本建築師古森弘一(Koichi Furumori)設計的明圓寺納骨堂(Myoenji Columbarium,2014)。

在 Daniel Libeskind 設計的柏林猶太人博物館(Jewish Museum Berlin,1999),截面大小與形狀各異的混凝土構件以不同角度傾斜著,凌亂地穿插在通往上層展廳的狹窄樓梯井上部,似乎在極其困難地維繫著建築的兩個部分(圖38)。

儘管也在一定程度上發揮了支撐外牆的作用,但這些令人感覺不安的結構構件主要還是扮演著承載了許多象徵性含意的角色,包括德國猶太人所經歷過的錯位和恐懼,以及為重獲自由所作的艱辛努力。

對自然物的模擬

人類最早就是從對自然結構的模擬當中瞭解到結構原理並掌握了結構技術的,近代以來,此一進程更是得到了長足的發展。亞馬遜河上的巨型維多利亞睡蓮(Victoria amazonica)有著徑向交叉肋加強的膜結構,它強烈地吸引著許多建築師,他們對如此美麗而堅實的枝狀肋條能在下面支承直徑大於1.5m的睡蓮葉子有著濃厚的興趣——其中也包括帕克斯頓(Joseph Paxton)。水晶宮的鋼-玻璃結構就在此啟示下誕生。

在吉奧‧龐蒂(Giò Ponti)與奈爾維設計的皮瑞利大廈(Pirelli Tower,1960),結構所依據的強度原則也是從大自然推演得來的,它是以一棵大樹為藍本,作為主要豎向承重結構的四根巨柱自下而上不斷地變得越來越細。聯合國教科文組織總部會議廳的折板是最有特色的結構之一,對此,奈爾維研究了貝殼、昆蟲和花托的波形表面,他似乎可以將大自然中那些秋毫之末的奇妙的完美都按結構上、美觀上同樣的特質轉移到自己的作品中來。

卡拉特拉瓦在早期的多倫多艾倫‧蘭伯特廣場(Allen Lambert Galleria,1992)中已開始使用「樹」作為結構表現的意象。里斯本東方車站(Oriente Station,1998)站台鋼結構頂棚的構件截面都是I形,具有哥特風味的白色主拱肋向頂端逐漸彎曲並變細,圓滑的肋拱加腋節點與銳緣而纖薄的截面使人聯想起棕櫚葉,整個頂棚遠遠望去宛如一片棕櫚樹林,在厚重的混凝土拱形結構底座的映襯下,顯得輕巧而異常精美(圖39)。

卡拉特拉瓦還經常使用結構形態來再現人體(anthropomorph)和動物(zoomorph)的形象。在維倫高級中學(Wohlen High School,1988),入口雨棚的肋梁從圓形截面的主拱圈挑出,恰似肋骨與脊柱的關係(圖40)。

圖書館屋頂則由四個各邊不等高的雙曲面混凝土殼向中心彙集於一點,支撐在一根梭形鋼柱上,覆蓋著一個兩層高的空間,自然光沿著邊緣的縫隙灑入,卡拉特拉瓦將這個屋頂想像為一本翻開的軟皮書,或者飛鳥伸展的雙翼。在聖•埃克蘇佩里火車站大廳(Gare de Saint-Exupéry,1994),一個脊柱般的的鋼拱桁架跨越了整個建築,拱推力藉由擬獸形的扶壁傳給基礎,屋頂強勁的兩翼從拱架中懸挑出來,又彷彿鳥或蝴蝶在飛翔(圖41)。

特內里費禮堂(Auditorio de Tenerife「Adán Martín」,2003)的各部分會讓人聯想到骨骼、翅膀和喙,而其整體印象則是一隻棲息在海邊的巨鳥(圖42)。

GMP建築師事務所與施萊希&貝格曼事務所(Schlaich Bergermann)合作設計的施圖加特機場3號航站大樓(Stuttgart Airport Terminal 1,1991),屋頂以18簇獨特的樹形結構(dendritic structure)為豎向支撐,將荷載從4八個井格梁節點按48-12-4-1的方式分四級匯聚,經由逐級變粗的管狀分支構件向下傳遞至基礎(圖43、圖44)。其結構在避免彎曲應力的同時實現了大跨度,效率很高而又富於表現力,成為這個航空建築獨有的特點。

與自然景觀的對比

一個物體的形狀、結構和顏色可以藉由對比得到加強,這個原則同樣適用於結構設計。橋樑是最常見的一類例子。在瑞士和巴伐利亞的荒野山谷之間,馬亞爾只是簡單直接地把一種必要的機能——高速公路橋——架於自然景觀之中,用合理的材料和煥然一新的清晰結構來展示橋樑的力量。動態的橋樑和崎嶇的山林形成了強烈的對比,峽谷越是荒野,橋樑就顯得越精緻、越優美。當橋飛越岩石的斷層間之時,橋身的纖細單薄、輕盈有彈性的姿態,與拱、橋台以及豎板的合諧韻律渾然一體。橋與空間的和諧,恰如希臘神殿靜態的必然性出現在不規則的岩石叢中,使所有的人都為之驚嘆。其最著名的例子就是薩爾基那橋。

與馬亞爾類似,奧地利馬特建築師事務所(Marte.Marte Architekten)設計的珊娜羅赫橋(Schanerloch bridge,2005)、阿爾芬茨橋(Alfenz Bridge,2010)和紹菲爾什路西特橋(Schaufelschlucht Bridge,2012),都以簡潔流暢的造型營造出穩定持久的感受,並以混凝土的色調和紋理呼應了地基的岩石,積極而強烈地反襯了建造地點的地貌特色(圖45、圖46)。

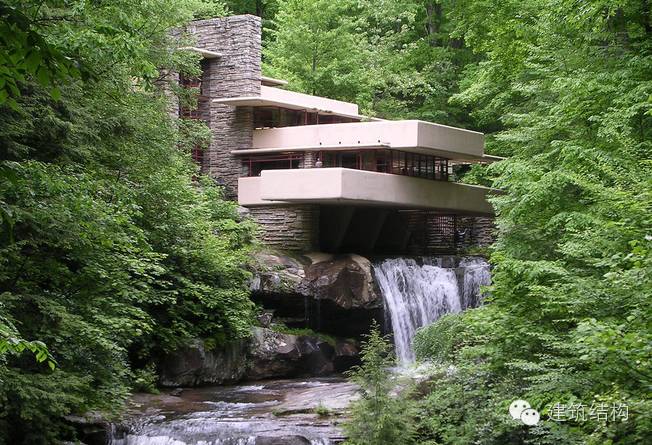

落水山莊(Fallingwater,1939)那些精密的富有光澤的混凝土板看上去似乎與周圍自然場景、顏色和基地的紋理格格不入。然而,或許是因為大量的懸挑平台仿態了重岩疊嶂的懸臂石;或許是因為石質的牆體展示了天然之外的精美絕倫的紋飾紋理;或許是因為這棟建築充滿活力,與荒野和繁蕪的密林一樣生生不息;亦或許正是藉由不同種類不同程度的差別,每處截然對峙的元素都被有意識地喚醒了最極致的自然景觀。這恰恰使得這棟建築彷彿本就像安居於此一樣自然(圖47)。

透明性

早在建設哥德式大教堂的年代,對石造結構的極限追求就已經開始令建築師們對透明性的想法深深著迷了。近代以來,新興的鋼鐵和玻璃等材料所引發的對建築透明性的嚮往也一直都沒有停止過,其發軔之作正是水晶宮:「水晶宮由網格構件組成,它產生了平行與斜交的透視線,隨後消失在透明的光霧之中。」自此,透明性成了近現代建築的一個重要議題和典型特色。

爭取最大限度的透明性——亦即爭取最多的自然光——意味著儘量減少結構構件的投影面積,常用的辦法是將結構構件做得儘可能纖細,或者將結構體做成某些特定形式。依賴於先進的玻璃製造技術、金屬加工技術和高超的結構技術,現今的建築已經能夠在確保安全的前提下,使用大面積的玻璃帷幕牆,同時又不會因林立的鋼支撐和鋼索喪失其透明性。

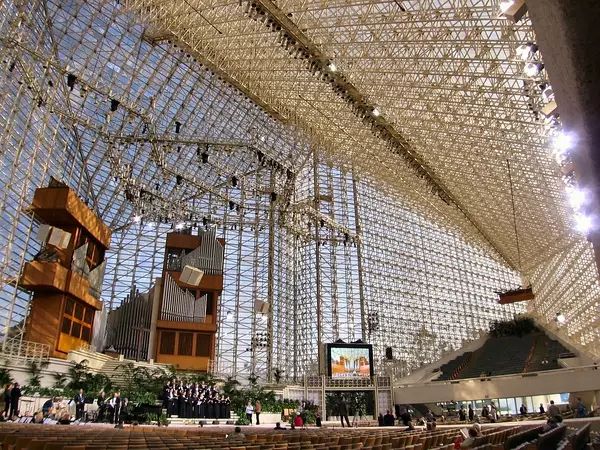

Philip Johnson設計的水晶教堂(Crystal Cathedral,1981)將超過10000片銀色鍍膜玻璃用矽酮膠粘貼在一個巨大的立體網架上,形成了一個幾乎完全透明的結構,網架特別採用了單向的下弦配置以儘量減少交叉桿件對光線的阻礙(圖48)。

對光線與透明感的處理是Jean Nouvel的作品中不斷湧現的主題。在阿拉伯世界研究中心(Institut du Monde Arabe,1987),狹窄的西立面上使用了水平的弗倫第爾桁架,使視線在轉角處得到通透,彎曲的外弦提供了一種半透明的柔和感。南立面則以格構式大梁——而非實心箱型梁或I形鋼樑——為支撐,桿件的通透性與複雜性進一步襯托出了外表面玻璃帷幕牆的透明性與華麗感。精緻的組合結構構件與追求的建築效果在此保持了高度的一致。

貝聿銘(Ieoh Ming Pei)與結構工程師羅格‧尼科萊(Roger Nicolet)等設計的羅浮宮玻璃金字塔(Pyramide du Louvre,1989),其複雜的結構體系使用了6000根桿件和超過21000個節點。

儘管從一些角度上觀察,數量龐大的桿件和節點顯得比較零亂,但因為其採用了高透明度的玻璃和精巧的不鏽鋼構件,所以在為博物館的地下空間提供寶貴光線的同時,還以最小限度的量體感和最大限度的透明性表現了對盧浮宮歷史建築的高度尊重(圖49)。

萊比錫國際展覽中心玻璃大廳(Leipzig International Exhibition Center Glass Hall,1996)的拱頂結構完全為自承重,外部設置了10道間隔約25m的桁架拱以增加風雪荷載作用下的剛度,用爪件固定的無框玻璃使這個巨大的室內空間顯得虛無縹緲(圖50)。

這座世界上最大的玻璃大廳代表了20世紀末玻璃與鋼結構所能達到的技術水平。

理查德‧羅傑斯建築師事務所(RRP, Richard Rogers)設計的波爾多法院(Palais de justice de Bordeaux,1998)中,拱和張弦梁的組合、纖細的柱子、斜拉桿和屋頂桁架共同組織成一個輕盈的屋蓋,使內部空間得以全面解放。而玻璃的大量使用讓建築內外視線貫通,既能融入包括對面巨大的哥德式教堂和一段中世紀城牆在內的歷史環境,又以整體的透明感營造出公眾對當地司法系統的正面認知。

除了重量和剛度方面的差別,較晚出現的透明膜材有著與玻璃類似的效果。但輕型的膜結構使其所能達到的視覺透明性與結構清晰性更勝一籌。早期的著名實例是由建築師岡特‧貝尼施(Günter Behnisch)與弗萊‧奧托(Frei Paul Otto)設計的慕尼黑奧運會主體育場屋頂(Roof for Olympic Stadium,1972)(圖51)。

近年出現的ETFE膜則帶來了更多的可能性。還存在一類特例,比如由弗萊‧奧托與哈珀德公司(BuroHappold Engineering)合作設計的慕尼黑動物園大型鳥舍(Aviaryat Hellabrunn Zoo,1982)。由於建築師的提案構想是「一個像雲朵似的建築物」,因此在能承受雪荷載的同時,其內部的結構障礙物應儘可能地少,並且外圍結構要允許小鳥和風自由穿過。建築師與結構工程師不斷交流和溝通彼此的想法並同步進行最佳化,採用了與該動物園別處某些獸籠相同的波紋不鏽鋼網,竣工了一個能同時滿足建築和結構強制要求條件的網狀結構(圖52)。

光與空間

柯比意曾經強調:「建築歷史就是一部為了光而奮鬥的歷史。」但數個世紀以來,光與重力引起的障礙之間的戰鬥難解難分,結構技術就在這種推動力下不斷前行。從羅馬萬神廟到聖索菲亞大教堂,從哥德式教堂到亨利‧拉布魯斯特(Henri Labrouste)設計的法國國家圖書館(Bibliothèque Nationale de France,1868),高超的結構技術一直都和光存在著不解之緣。

在結構藝術家的作品中,結構與建築一體化的曲面更是為光線的入射及反射提供了無窮無盡的變化。在坎德拉設計的聖莫妮卡教堂(Capilla de Saint Monica,1955),12片彎曲薄殼將屋頂的重量全部匯聚於祭壇後部一根傾斜的圓柱上,光線從薄殼之間的狹縫中均勻灑落,使整個教堂籠罩在一片寧靜祥和的氛圍中(圖53)。

挪威建築師斯維勒‧費恩(Sverre Fehn)設計的威尼斯雙年展北歐館(Nordic Pavilion,1962),地面層沒有內部的豎向支撐,而是採用了兩層垂直交叉的密集的混凝土薄梁,梁跨18m,高1 000mm,寬60mm,間距為523mm。為了讓藝術品展示在它們誕生的光線下,這些結構尺寸都精確地符合了威尼斯的太陽高度角,以保護藝術品免受陽光直射,同時為了確保光的強度,使用了白色的混凝土、白色的砂和白色的碎大理石。這樣就產生了使人回想起「北歐國家的沒有陰影的世界」(the shadowless world of the Nordic countries)的漫射光。同時這些梁也很好地避讓了基地中已經存在的樹木,讓建築空間成為公園的延伸(圖54)。

路易斯‧康在其一生中有兩個強烈的願望:其一,展現古代文化的結構原形,其二,巧妙地運用各種各樣的光。源自對美術學院教育內容的繼承,康將對結構真理和光線的關注這兩個興趣融入到了他設計的所有的建築中。在特倫頓浴室(Trenton Bath House,1955)這樣一個尺度比較小而且不用擔心眩光的情況下,康能夠把結構和光線按照房間創造的要求結合起來,讓木質的金字塔屋頂由混凝土承重牆支撐,光線藉由結構流進房間。從那時候起,他一直在研究能夠用於更大尺度的、更複雜的建築中的系統。特殊的解決辦法在埃克賽特學院圖書館(Phillips Exeter Academy Library,1972)是利用十字交叉的大梁形成相互貫穿的漫射光線,在耶魯英國藝術中心(Yale Center for British Art,1974)是向下收縮的井格梁及透光的表皮。

丹下健三與坪井善勝主持設計的國立代代木室內綜合競技場(National Gymnasiums for Tokyo Olympics,1964)是為1964年在東京召開的第18屆奧運會而建。其中第一體育館在平面上呈兩個相對錯位的「巴」(Tomoe)形,使用了跨度為126m×120m的「半剛性」懸索結構,即在縱向兩座27.5m高的塔柱間張拉兩根外徑33cm的主懸索,兩端斜拉錨至地面。在主索與外緣的鋼筋混凝土環梁間用工字鋼相連形成屋蓋,工字鋼腹板間貫通鋼索。屋面由4.5cm厚的鋼板貫通而成。第二體育館在直徑65m的圓形平面中只設一根35.8m高的獨立柱,主索為直徑40.6cm的鋼管,從柱頂盤旋至地面,主索與看台外緣之間用型鋼桁架向心配置。屋面由3.2cm厚的鋼板銲接而成。這組建築按相同的原則竣工,採用了最先進的結構技術,結構的張力也得到了充分表現,在整體形態上又與傳統的木結構大屋頂頗為神似,最大限度地爭取到了材料、機能、結構與歷史觀的高度統一,是丹下健三結構表現主義時期的顛峰之作(圖55)。

這座建築主要使用了:2.紀念性3.拉與壓的對比9.對歷史和脈絡的回應,這三種結構表現策略。

路易斯‧康在與結構工程師奧古斯特‧考曼丹特(August Komendant)設計的金貝爾美術館(Kimbell Art Museum,1972)中將他鍾愛的光與拱形使用到了極致。金貝爾美術館由三列1六個精巧的後張預應力混凝土長筒殼組成,每個筒殼單元均為長30.6m,寬7m,高6m,之間以較低的通道分隔。筒殼並不是僵化地模仿半圓形的羅馬拱,而是利用了稍平緩的擺線(cycloid) 拱,並且受力方式由短向轉為了長向,在角部由四根混凝土柱支撐(圖56)。

結構系統藉由各單元之間的間隙、與隔牆的脫離以及外牆立面提示出來,這種表達一直延續到室內,形成了一連串的由結構和光共同界定的空間。展覽空間中除了日光之外沒有別的光源,光從每個筒殼的頂部進入一條通長的狹縫,一部分藉由沖孔的鋁製擴散器進入室內,剩下的一部分被反射為銀色,並沿著拋光的清水混凝土頂面傾瀉而下(圖57)。

筒殼與端部的隔牆留有一道從上到下漸寬的空隙,清晰地顯露了屋頂的結構特色,還引入了額外的自然光線。金貝爾美術館是康對光的獻禮,它簡單素樸卻又華麗高雅,陽光穿過混凝土結構,在空間中瀰漫,暗淡的混凝土在光底下活了起來,參觀者和繪畫在結構和自然光的籠罩中交會。這座建築主要使用了:2.紀念性,3.對歷史和脈絡的回應,14.光,這三種結構表現策略。

結語

結構不應該只是隱匿於建築中的「啞巴」,它能夠也應該對建築之美有所表達。然而今天大多數人們在日常生活中對於結構的體驗可以說是乏善可陳,因為在大部分建築中,結構設計都沒有得到足夠的重視,結構僅僅發揮了承重的機能,而其在建築機能、造型、空間和美學表達中所具有的作用與價值未能得到充分的認識和挖掘。這樣形成的後果要麼是建築設計被結構所束縛,很難進行創造性的表達;要麼是結構體系簡單平白,結構構件單調乏味,構造和節點粗糙,導致許多建築物的結構都從外部被不透明的面板或玻璃帷幕牆外殼起來,從內部被懸掛著的天花板遮蔽,或是被隱藏在其它構件內以至於無法分辨;甚至產生結構完全虛假的情況,失去了建築本應擁有的質樸、純真的美。幸運的是,除了那些平庸、粗鄙的設計,在現代建築中還存在著許多結構對建築表現具有積極作用的實例。在這些例子中,高超的結構技術和巧妙的結構設想常常成為激發和推動建築創作的源泉。

結構依其試圖達到的建築效果而有多種可供選擇的表現策略。在同一組建築中,這些效果有時是統一的,有時又是矛盾的,最優秀的結構設計能將看似完全對立的特性相互協調並融合在建築中,又能將隱藏在受力構件間的緊張感以令人讚嘆的方式表現出來,彷彿一場在建築表現力與結構合理性之間取得微妙平衡的精彩的雜技表演。

利用結構將建築設計理念積極、合理、清晰、優雅地表達出來並非是一件容易的事情,需要建築師對結構概念的深刻理解、與結構工程師的密切合作,以及對現實強大的把握能力。對結構工程師而言,根據建築的需要進行設計,應對挑戰,創造出前所未見而又富於魅力的結構體,則正是他們最值得自豪的地方。

[…] 鋼構結構設計原則包括結構效率、可靠性、安全性和美觀性。這些原則直接影響施工技術。設計決定了建築物的結構穩定性和施工效率。現代建築師通過使用受拉和受壓桿件來提升結構效率,這使得建築物的造價和維護費用降低。根據最新研究顯示,現代建築師通過運用受拉和受壓桿件來提高結構效率,從而使得建築物的造價和維護成本降低。鋼構結構設計對建築質量非常重要,避免結構問題造成施工延誤。 查看設計原則 […]